Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Uma luta de décadas marcada por crispação social, polémicas, avanços e recuos que se tornam difíceis de enumerar pela sua abundância e complexidade. O debate oscilava entre a interrupção da génese de uma vida ou a igualdade de acesso a uma prática que sempre existiu, mas cujas condições em que se realizava estavam intrinsecamente ligadas aos recursos económicos de cada mulher.

Nesta cronologia multimédia apresenta-se em forma de reportagem esquemática os principais momentos da luta pela despenalização, assim como as diferentes iniciativas legislativas que culminaram na liberalização do aborto seguro, feito com acompanhamento médico, em abril de 2007.

Apesar da discussão sobre a despenalização da interrupção da gravidez ter ganho força no período pós-ditadura, a verdade é que o tema começou a ser trazido para a esfera pública mesmo antes da Revolução dos Cravos.

Nesta altura vigorava o Código Penal de 1886, que punia o crime de aborto com penas entre dois a oito anos de prisão.

Intitulado O Aborto – Causas e Soluções, este trabalho não apenas admite que o aborto clandestino aumentava o número de mortes de mulheres, como estabelece uma ligação clara entre as condições socioeconómicas desfavoráveis e o recurso a esta prática, pelo que a ilegalização é considerada ineficaz. A obra foi apreendida pela PIDE aquando da cárcere do próprio dirigente segundo referido no jornal Avante!

As primeiras reivindicações do direito ao aborto livre e gratuito em Portugal no período pós-democracia são atribuídas ao Movimento de Libertação de Mulheres, fundado por Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno (duas das autoras do livro Novas Cartas Portuguesas). Este coletivo estaria na génese do Movimento pela Contracepção, Aborto Livre e Gratuito, criado em 1975.

Esta obra, publicada em 1975, reúne testemunhos de mulheres que faziam abortos a si próprias, com recurso a agulhas de croché, casos de mulheres cujos maridos infligiam abortos à base de espancamentos, além de relatos de parteiras que faziam os “desmanches” a troco de dinheiro.

- Testemunho de uma mulher que fez o aborto a si própria, in Aborto – Direito Ao Nosso Corpo, 1975

Apesar da reprovação moral que existia relativamente à interrupção voluntária da gravidez, multiplicavam-se as evidências de que esta era uma prática relativamente frequente, mas cujas circunstâncias em que se realizava dependiam sempre dos meios económicos da mulher. Havia “serviços” para todas as carteiras, que ofereciam condições de higiene e segurança condizentes com o valor cobrado.

Perante o cenário de injustiça que se verificava, Maria Antónia Palla decide alertar o público para o que chama de “hipocrisia” da sociedade portuguesa. A jornalista levou aos ecrãs uma reportagem que acompanhava sessões informativas de uma “clínica popular” na Cova da Piedade. Além da discussão, o vídeo mostra mesmo a realização de um aborto por aspiração intrauterina, facto que dá azo a uma grande polémica e a vários comunicados de reprovação emitidos por partidos de direita e profissionais de saúde.

O programa de Maria Antónia Palla é suspenso e a jornalista levada a julgamento em 1979, por “ofensa à moral pública e incitamento ao crime”.

Este seria um ano de grande agitação social em torno da temática do aborto. Além de Maria Antónia Palla, foi levada ao banco dos réus a jovem Conceição Massano pela prática de aborto clandestino. A rapariga de Almodôvar foi acusada após uma denúncia feita a partir de um relato que a própria escreveu no seu diário. O caso tornou-se emblemático, não apenas pelo teor da acusação, mas também pela concentração de pessoas junto ao Tribunal da Boa Hora, em Lisboa.

Naquele local, membros da recém- formada Campanha Nacional pelo Aborto e Contracepção (CNAC) – que unia um coletivo de mulheres, associações e alguns políticos – contestavam o quadro legal e gritavam palavras de ordem como “O crime está na lei. Criminosos são vocês!” ou “as mulheres dos polícias também abortam!”, conforme registado pelas câmaras da RTP.

No início da década de 80, a temática do aborto começa a entrar na esfera política de forma mais premente. A proposta do PCP defendia a despenalização da IVG até às 12 semanas de gestação e considerava não apenas casos de necessidade médica como situações em que “a mulher, em razão da situação familiar ou de grave carência económica, estivesse impossibilitada de assegurar ao nascituro condições razoáveis de subsistência e educação”.

A sessão gerou um debate aceso entre grupos contra e a favor, tendo culminado no chumbo do projeto-lei relativo à IVG, com 127 votos contra e 105 votos a favor. “Tenta-se, com este projecto de lei sobre o aborto provocado, verdadeiramente instituir uma monstruosidade social que por arrastamento, conduziria à degradante derrocada da sensibilidade da mulher e ao consequente sentimento afectivo da mãe. […] O direito à vida é inviolável ”, referiu no debate o deputado objetor João Pulido, do CDS.

Dois anos após o primeiro debate sobre o tema, o Partido Socialista apresenta um outro projeto-lei, que é votado favoravelmente a 23 de janeiro de 1984. Entra assim em vigor a lei 6/84, que define a exclusão de ilicitude da IVG em casos comprovados de perigo de vida da mulher, perigo de lesão grave e duradoura para a saúde física e psíquica da mulher, em casos de malformação fetal ou quando a gravidez resultou de uma violação.

Esta foi a primeira alteração à moldura penal que estava em vigor desde 1886, mas mantinha a pena de prisão para mulheres que realizassem abortos clandestinamente.

Durante a votação decorria, à porta do parlamento, uma manifestação já que mudança da lei continuava a não permitir a IVG a pedido da mulher.

No início da década de 1990, surgem novamente casos de polícia. Conforme descrito por Ana Campos no livro Crime ou Castigo – Da Perseguição Contra as Mulheres Até à Despenalização do Aborto, “entre 1984 e 1990 houve 222 queixas de crime de aborto na Polícia Judiciária”. Notícias divulgadas à época davam conta que o Instituto de Medicina Legal estaria a fazer peritagem a mulheres suspeitas de terem abortado clandestinamente. O processo tinha sido instaurado pela PJ, através da apreensão da agenda de uma parteira na rua da Bica, onde constava o nome de cerca de 1200 mulheres. A contestação por parte dos grupos pró-aborto não se fez esperar. As associações reuniram-se e, no seio de um grupo de trabalho da Associação para o Planeamento da Família (APF), lançam o Movimento de Opinião pela Despenalização do Aborto em Portugal (MODAP).

Nesta fase são votados no parlamento novos projetos-lei de despenalização da IVG a pedido da mulher apresentados pelo PCP e pela Juventude Socialista (JS), esta última liderada por Sérgio Sousa Pinto. As propostas foram chumbadas, tendo a da JS gerado maior impacto, pelo facto de provocar uma divisão dentro do próprio partido, encabeçado na altura por António Guterres, que já se tinha assumido contra dias antes da votação.

A polémica que surgiu anteriormente agudiza-se com a notícia da morte de Liseta Moreira habitante do bairro de Aldoar, no Porto, a 8 de março de 1997. A mulher perdeu a vida em consequência de um aborto realizado clandestinamente em más condições, num caso que choca o país e relança o debate na AR. “Quando os números se transformam em nomes, aí de facto começa a incomodar, senhoras deputadas”, disse na altura Odete Santos, deputada do PCP.

Meses mais tarde, acabaria por ser publicada uma pequena alteração à legislação em vigor. A lei foi modificada nos dois pontos relativos à doença fetal por se considerar que, do ponto de vista científico, “os prazos definidos eram demasiado restritos para permitir o diagnóstico de malformações”e em situações de “crime contra a liberdade e autodeterminação sexual da mulher”. Passa, assim, a ser possível (Lei nº 90/97) realizar a IVG até às 24 semanas, no primeiro caso, e até às 16, no segundo.

Apesar do chumbo de que foi alvo na anterior sessão legislativa, tanto o PCP como a JS insistem no assunto do aborto a pedido da mulher, que volta ao debate no início de 1998. Os jovens socialistas reduzem o prazo inicialmente proposto, de doze para dez semanas, e a proposta é votada favoravelmente.

Pouco tempo após o projeto ser aprovado, Sousa Pinto é chamado ao gabinete do líder parlamentar Francisco Assis que o informa que Guterres acordou com Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, submeter o tema a referendo, apesar de a lei ter sido aprovada na AR. Esta questão chocou os deputados, que circulavam pelos corredores incrédulos com o facto de uma lei aprovada ser agora levada a sufrágio.

Sendo o referendo uma inevitabilidade, mobilizam-se e tomam forma as campanhas a favor e contra a despenalização. O slogan “Não mates o Zézinho” ecoava entre os grupos católicos, conservadores e pró-vida, que se opunham à mudança da lei. Já no caso da campanha “Sim, Pela Tolerância”, o foco “foi o respeitar o direito individual”, conforme explica Francisco Louçã.

À pergunta “Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas 10 primeiras semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado?” 1.308.130 pessoas (48,28%) votaram “sim” e 1.356.754 (cerca de 50,07%) votaram “não”. A abstenção de 68,1% tornou o resultado não vinculativo.

Não se conformando com o facto de o PS “congelar o assunto” Helena Roseta, apresenta, em conjunto com Ana Sara Brito uma moção setorial no congresso socialista de maio de 2001. A ideia era chamar a atenção para um assunto que estava no programa do partido. “A minha moção vai a votos, com o secretário geral a dizer que não concordava e com todo aquele grupo de pessoas mais próximas dele a fazerem intervenções muito duras e muito violentas, mas a verdade é que […] teve 30% dos votos favoráveis”, conta a dirigente.

No mesmo ano, Roseta apresentaria na AR um projeto de resolução para que fosse realizado um estudo da situação do aborto em Portugal. “Isso era um fundamento sólido para se poder avançar com um referendo imediatamente, se o estudo tivesse conclusões”, diz a responsável que lamenta que o mesmo nunca tenha sido realizado.

Em outubro de 2001 surgiria mais uma polémica jurídica, que viria reacender a mobilização: o julgamento da Maia. 43 pessoas são levadas ao banco dos réus do Tribunal da Maia acusadas de realizar ou auxiliar a prática de aborto. 17 são mulheres que alegadamente tinham abortado clandestinamente, junto com uma enfermeira- parteira e 25 intermediários da mesma.

Apenas uma mulher foi condenada (quatro meses de prisão substituídos por uma multa de 120 euros), além da enfermeira, que foi sentenciada a uma pena de oito anos de prisão e uma indeminização de 34 mil euros (da qual viria a interpor recurso).

Este acontecimento gera uma onda de contestação, com eurodeputados e personalidades internacionais a solidarizarem-se com as mulheres da Maia. Este seria o primeiro de vários julgamentos nos anos seguintes, que viriam fazer aumentar a contestação.

Multiplicavam-se as intervenções e artigos de opinião a favor e contra a despenalização nas páginas dos jornais.

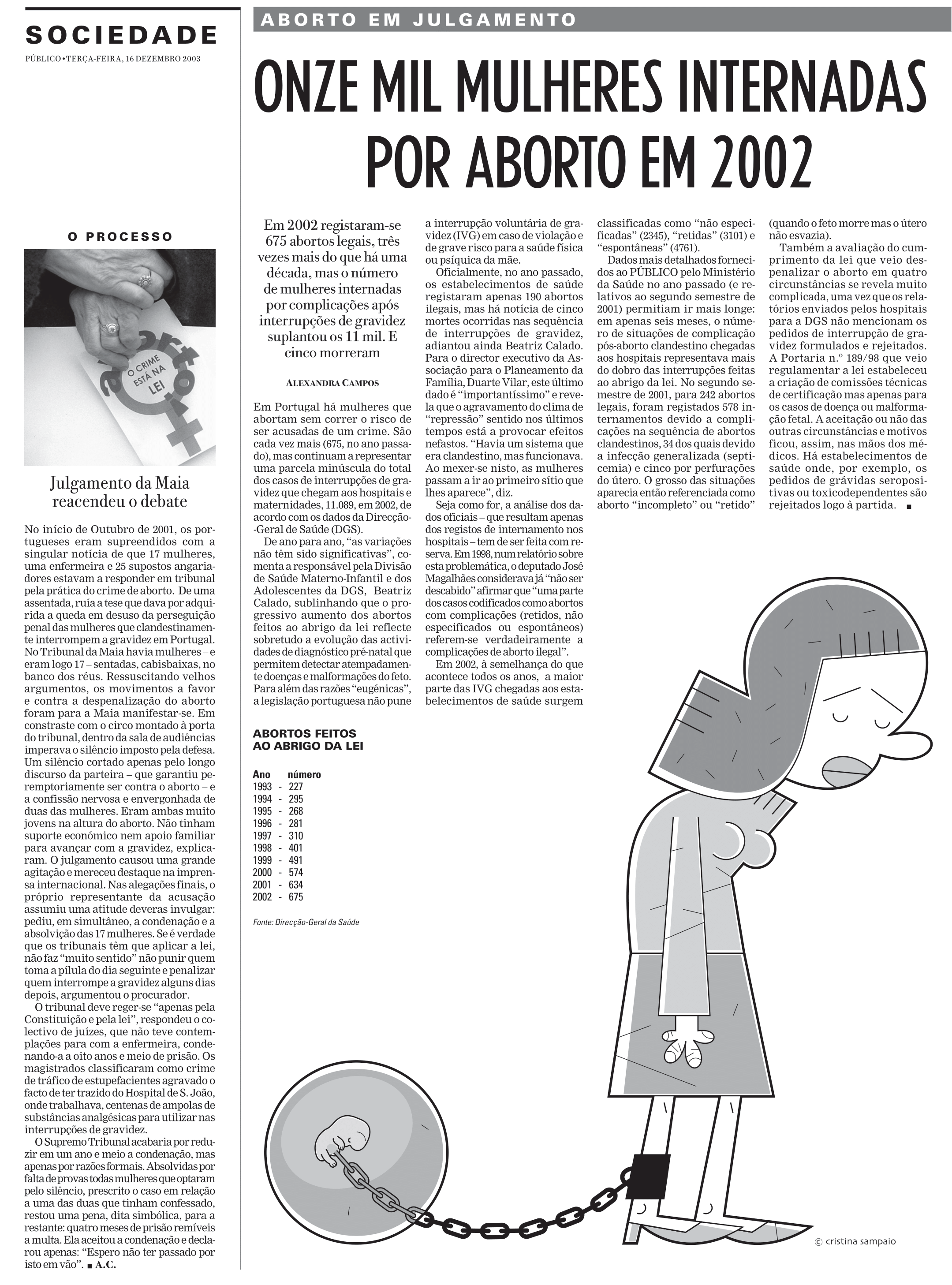

No Público era manchete, a 16 de dezembro de 2003, que 11 mil mulheres tinham sido internadas no ano anterior devido a complicações após interrupções da gravidez, porém apenas 675 destes abortos tinham sido feitos ao abrigo da lei. O confronto político ia-se agudizando, com a esquerda parlamentar a insistir na clarificação das posições da direita que, embora fosse contra o aborto, afirmava não desejar a condenação criminal das mulheres. Apesar de surgirem petições (a favor e contra) um novo referendo, o PSD, que estava no poder, insistia que apenas discutiria o assunto na legislatura seguinte.

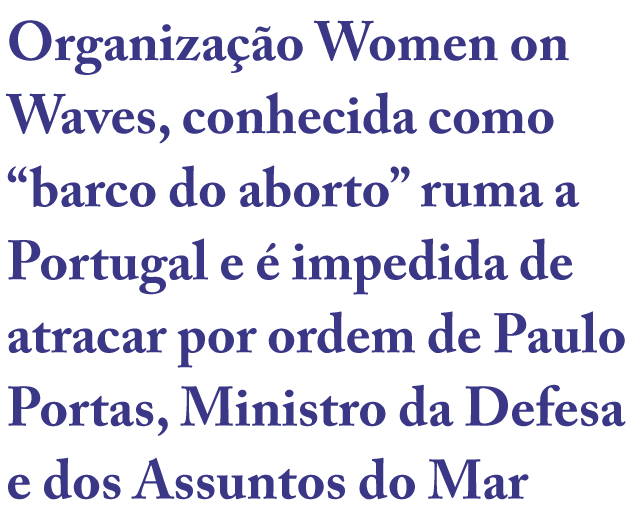

Entretanto – e enquanto persistiam mobilizações contra os julgamentos – é anunciado que Portugal iria receber a visita da organização Women on Waves, mais conhecida como “o barco do aborto”. Esta organização holandesa, fundada por Rebecca Gomperts, possibilitava às mulheres a realização da IVG com apoio médico dentro do barco, em águas internacionais, o que permitia contornar as legislações proibitivas de vários países.

O anúncio desta vinda – que resultou de um convite formalizado por um coletivo de organizações pró-aborto – seria o princípio de uma polémica sem precedentes que colocaria Portugal nas páginas da imprensa internacional. O que não se esperava era a reação do governo português que, perante a notícia, travou a chegada do barco-clínica.

A decisão foi tomada de forma unilateral por Paulo Portas, na altura Ministro da Defesa e dos Assuntos do Mar, que colocou em prontidão uma corveta e um navio-patrulha da marinha portuguesa, sem que essa decisão fosse sequer comunicada ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

Esta ação deu origem a uma enorme polémica, devido a uma aparente restrição à movimentação livre no espaço Schengen. Estando parado ao largo da costa da Figueira da Foz – sem nunca entrar em águas nacionais – o barco holandês foi várias vezes visitado por ativistas, jornalistas e deputados de esquerda, que se mobilizaram contra a proibição imposta por Portas.

A posição do governo português seria alvo de forte reprovação até ao nível das instâncias europeias, que questionaram os motivos desta ação.

Daqui para a frente, a discussão continuaria no Parlamento, onde surgem novas propostas de referendo. As iniciativas são, no entanto, chumbadas pelo Tribunal Constitucional, já que a lei fundamental impedia a apresentação de uma proposta de referendo que já tivesse sido chumbada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa (situação que, de facto, já tinha sucedido pela mão de Sampaio).

A questão poderia ser contornada se a decisão fosse simplesmente tomada pelos deputados na AR, mas, politicamente, considerava-se que não era uma opção válida.

A consulta popular viria a acontecer a 11 de fevereiro de 2007. Faria diferença a posição assumidamente a favor da despenalização do secretário-geral do PS e primeiro-ministro José Sócrates, que governava com maioria absoluta. Perante a mesma pergunta que foi feita em 1998, 59,25% dos eleitores votaram “sim” (2.231.529 votos), contra 40,75% (1.534.669 votos) pelo “não”. A abstenção também seria inferior (56,4%), ainda que o resultado continuasse a não ser vinculativo.

Este facto não impediu que a lei fosse, por fim, alterada. A lei nº 16/2007, que define a exclusão da ilicitude nos casos da IVG viria a ser publicada em Diário da República a 17 de abril desse ano. As condições definidas estabelecem que o procedimento pode apenas ser feito, a pedido pela mulher, até às 10 semanas, num estabelecimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

É ainda obrigatório que as mulheres que solicitem esta intervenção tenham um período de reflexão de três dias antes do procedimento ser iniciado. A decisão é exclusivamente delas. É ainda requerida a participação de dois profissionais de saúde distintos, um que realiza a ecografia e atesta a idade gestacional e outro que efetivamente acompanha a utente durante a IVG, que pode ser cirúrgica ou medicamentosa.

Todo o processo é gratuito, não estando sujeito à aplicação de qualquer taxa moderadora.

O cenário de gratuitidade da IVG esteve perto de se alterar quando, a 22 de julho de 2015, foi aprovada uma proposta apresentada no parlamento pela maioria PSD/CDS-PP.

Previa-se aplicar uma taxa de 7,75 euros na IVG, mas esta ação seria imediatamente revogada assim que o novo governo socialista (de António Costa) entrou em funções, em novembro do mesmo ano.

A revogação alterou ainda a obrigatoriedade de a mulher ter acompanhamento psicológico e de ação social durante o período de reflexão, assim como a previsão de entrega de informação sobre “o valor da vida, damaternidade e paternidade responsáveis”, conforme descrito na lei nº136/2015, também revogada.

– Maria Teresa Horta in livro Aborto – Direito ao Nosso Corpo, Lisboa fevereiro 1975