Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

– Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, 1974

A 17 de abril de 2007 foi publicada em Diário da República a lei que tirou as mulheres do banco dos réus. A Interrupção Voluntária da Gravidez (IVG) a pedido da mulher foi, por fim, despenalizada.

Esta foi uma luta de décadas marcada por crispação social, polémicas, avanços e recuos que se tornam difíceis de enumerar pela sua abundância e complexidade. O debate oscilava entre a interrupção da génese de uma vida ou a igualdade de acesso a uma prática que sempre existiu, mas cujas condições em que se realizava estavam intrinsecamente ligadas aos recursos económicos de cada mulher.

Na altura em que se assinalam 15 anos da mudança da lei, o Gerador dedica uma série de três reportagens ao tema da IVG. A primeira parte, que reúne os principais momentos históricos da luta pela despenalização numa cronologia interativa, pode ser vista aqui.

Nesta segunda parte, fomos à procura de relatos que permitam compreender a realidade atual e o que mudou desde que o aborto foi despenalizado.

Afinal, que impactos provocou a despenalização da IVG? Como evoluíram os números em Portugal? Como é feito o acompanhamento das mulheres no Serviço Nacional de Saúde? O acesso a este procedimento é igual em todas as zonas do país?

Comecemos pelos dados.

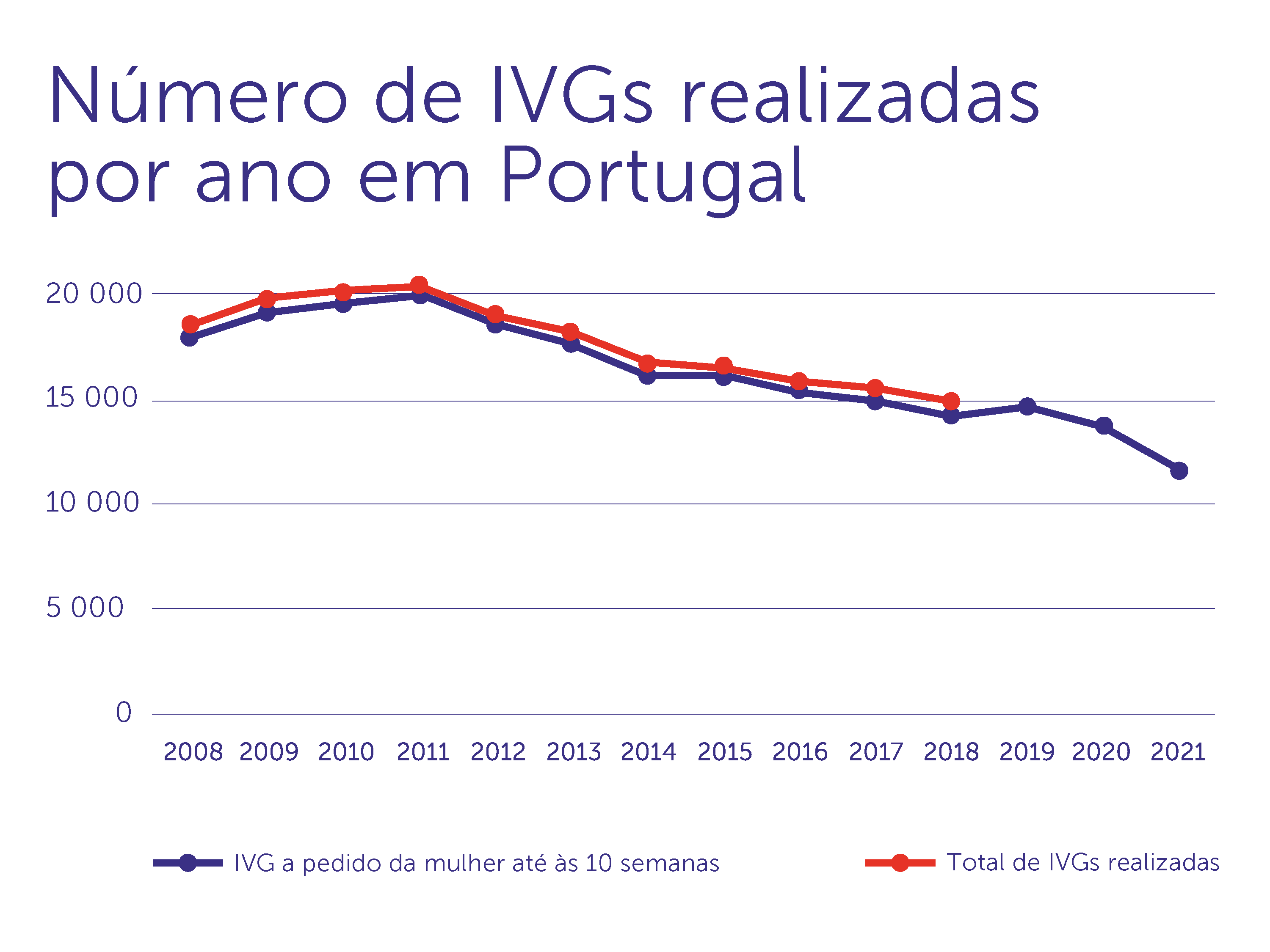

Os números da Direção-Geral de Saúde (DGS) revelam, de um modo geral, que o número de IVGs realizadas em Portugal tem vindo a diminuir nos últimos anos.

Em 2008, foram feitos 18 014 abortos a pedido da mulher no SNS. Este número foi aumentando até 2011, ano em que atingiu o seu pico, com 19 921 IVGs (num total de 20 480 realizadas nesse ano, se incluirmos as interrupções por razões médicas). A partir daí, os números têm vindo a descer consecutivamente: em 2012, foram feitas 18 615 IVGs a pedido da mulher; em 2014, foram 16 180. Em 2016, fizeram-se 15 416 e, em 2018, 14 336. Em 2019, verificou-se um ligeiro aumento, atingindo-se as 14 696. Durante os anos de pandemia a tendência de decréscimo manteve-se, com 13 777 IVGs a ser realizadas em 2020 e 11 640, em 2021.

A DGS alerta que os dados do ano passado são ainda provisórios, porém, a confirmarem-se, dão conta do número mais baixo de sempre. “Continua a ser predominante o método medicamentoso no SNS e o cirúrgico no privado”, segundo a mesma entidade.

Além disso, Portugal tem-se mantido sempre abaixo da média europeia: “A média da região Europeia em 2018, situou-se nos 229,64 por 1.000 nados vivos (Portugal 172,47 por 1.000 nados vivos) e, em 2019, foi de 210,84 por 1.000 nados vivos (Portugal 177,34 por 1.000 nados vivos)”, diz a DGS.

Teresa Bombas, médica ginecologista e obstetra do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) afirma que a evolução dos números “traduz, por um lado, o acesso ao planeamento familiar, o que tem que ver com o sistema de saúde e a literacia da população, sobretudo.

A especialista, que é membro da Sociedade Portuguesa de Contraceção e responsável da consulta da IVG no CHUC, sublinha que a grande vantagem da despenalização foi “tornar o aborto seguro”, já que se reduziram significativamente o número de mortes ou complicações relacionadas.

O Gerador ouviu vários testemunhos de mulheres que realizaram a IVG em diferentes circunstâncias (legais ou ilegais), ao longo das últimas décadas e em diferentes regiões do país. As diferenças patentes nos seus relatos são elucidativas.

Ana Brandão, atriz, fez um aborto em 1997, de forma clandestina, em Odivelas, “num prédio” sem grandes condições de salubridade. Foi recebida, à porta, por uma senhora “com uma bata toda manchada de sangue”. Lá dentro havia uma maca, “daquelas da ginecologista, com apoios para pormos as pernas, mas toda enferrujada, com um ar terrível”. “O que mais me saltou à vista foi um balde preto, de plástico. Tudo aquilo tinha um ar muito sujo”, relata.

Foi-lhe dado um lenço embebido em éter, para inalar, como anestesiante. Com medo de ficar inconsciente e “morrer ali”, Ana não inspirou fundo e acabou por sentir grande parte do procedimento. “Ela introduziu qualquer coisa dentro de mim, um instrumento metálico. Eu sei que estava meia… entre cá e lá e que aquilo doía-me horrores. Comecei a gritar e chamar pela minha mãe. Ela depois começa aos gritos comigo do género: ‘Está calada! Se não as outras vão-se embora!’”.

Ana Brandão não teve complicações posteriores ao nível da saúde física nem psicológica. Apesar disso, assume que quando se desloca à ginecologista e se vê naquela posição, o corpo “reage e começa a suar”.

Ouve aqui o relato completo de Ana Brandão, contado na

primeira pessoa.

Outro caso – bastante diferente – é o de Inês Teixeira, que fez a IVG em 2012, no Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo. A jovem de 26 anos conta que não teve de passar “por um sistema muito complexo nem burocrático”. Diz que entre o primeiro contacto com a unidade de saúde e o início do procedimento decorreram cerca de cinco dias. “Fiz a toma dos comprimidos, o que envolvia ficar lá em ambulatório, eu acho. No fim acabou por não resultar. Tive de ser internada e acabou por ser feito o outro processo, que era o de raspagem, porque o meu corpo – não sei porquê – não reagiu aos comprimidos”, conta. “Eles realmente cumpriram tudo, e eu senti-me sempre respeitada, não tentaram demover-me. (…) Achei só que poderia ter tido um melhor acompanhamento no sentido de serem mais claros ou não falarem das coisas como se fossem meio secretas, meio tabu”, acrescenta.

Além das condições para as mulheres, as mudanças trazidas pela despenalização impactam também os próprios profissionais da área, que hoje podem aconselhar abertamente as utentes que a eles se dirijam. Para Maria José Alves esta é uma das grandes vitórias. “Isto era uma situação em que me solidarizava muito com as mulheres, percebia perfeitamente a sua ansiedade e, às vezes, também ficava muito preocupada porque sabia que o caminho para o aborto clandestino era um caminho muito perigoso”, diz a especialista que dirige o serviço de medicina materno-fetal da Maternidade Alfredo da Costa.

Contrariando um dos argumentos defendidos pelos opositores à despenalização, não se verificou, desde que a lei foi alterada, uma sobrecarga no SNS por este disponibilizar mais um serviço. A DGS garante que o tempo médio de espera para início do processo se tem mantido nos cinco dias, há já quatro anos consecutivos. Porém, e segundo é relatado pelas especialistas que o efetuam, continuam a existir dificuldades no acesso. Isto é também referido por muitas das mulheres entrevistadas pelo Gerador, que enumeram problemas no acompanhamento, dificuldades no contacto com as unidades ou centros de saúde ou necessidade de deslocação, que leva a que o processo se arraste mais tempo do que deveria.

Catarina Branco é um desses casos. Em 2020, a jovem de Ermesinde dirigiu-se ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, para solicitar uma consulta da IVG. “Disseram que é uma consulta que só se faz uma ou duas vezes por semana, em determinados horários”. Marcou uma data, mas na véspera da mesma ligaram-lhe a desmarcar e disseram que só teriam vaga “dali a uma semana ou duas”. “Comecei a bater o pé por telefone”, apesar de lhe ser dito que o médico não teria disponibilidade. Acabou por conseguir uma data mais próxima que, embora não cumprisse o limite de cinco dias definido na lei, não colocava em causa o limite de 10 semanas para a realização do procedimento.

Outro cenário comum é o encaminhamento das mulheres para uma outra unidade de saúde, por vezes fora da sua área de residência, por falta de disponibilidade dos profissionais (que pode até advir de motivos de objeção de consciência). Durante a pandemia esse encaminhamento foi mais frequente, segundo a própria DGS. A Clínica dos Arcos, em Lisboa — que é acreditada pelo SNS — é um destino frequente. Acabou por ser o de Maria (nome fictício).

Após ter grandes dificuldades na marcação da consulta da IVG na zona da Grande Lisboa, que a obrigaram a contactar e deslocar-se a diversas unidades e centros de saúde – num processo que se prolongou por mais de duas semanas — Maria foi encaminhada para a referida clínica privada, no início deste ano. “Fui muito bem tratada na clínica, mas até chegar lá foi um processo muito sofrido. Já estava a pensar que não ia conseguir fazer isto nos moldes legais”, refere. “Uma coisa é isto estar latente e eu saber que está a acontecer dentro de mim, outra coisa é eu ver. Eu, com cinco semanas [de gravidez], já tinha o peito muito maior e já tinha volume abdominal. Isto é que é assustador. Eu ver que [o processo] não está a andar para a frente, com bloqueios de todo o lado, e ter o meu corpo a transformar-se”, acrescenta.

Ouve aqui o relato completo de Maria, contado na primeira pessoa.

Apesar de situações como esta serem conhecidas, não são diretamente assumidas, já que, supostamente, e segundo a informação disponível na página oficial do SNS, qualquer unidade que tenha serviço de ginecologia/obstetrícia, realiza a IVG. Apesar disso, no caso do Alentejo, por exemplo, chegaram a ser noticiados, em 2018, constrangimentos detetados pela Entidade Reguladora da Saúde na prestação do serviço na região.

“Era muito importante que os hospitais que não têm resposta, assumissem que não têm resposta, porque isso permitia que os outros hospitais das áreas circundantes se reorganizassem de forma a poder otimizar os seus recursos”, alerta Teresa Bombas, para quem esta realidade prejudica a assistência dada às mulheres.

Para Diana Pinto, presidente da Liga Feminista do Porto, o problema ultrapassa as questões de organização:

“Neste momento, não existe a obrigatoriedade, como existe para outros serviços, de haver pelo menos um médico que realize a IVG. O que isto significa é que existem hospitais de regiões inteiras onde não se realiza, porque os médicos afirmam objeção de consciência. É um direito que lhes assiste legalmente, mas o que isto implica é todo um outro nível de violência. São mulheres muitas vezes pobres, muitas vezes em situação de violência doméstica, que têm de arranjar forma de se deslocar a Lisboa ou outro centro urbano para conseguir aceder à IVG”, acrescenta a dirigente.

A par disto, a organização dos serviços é também prejudicada pelo facto de ser obrigatório que o procedimento envolva dois profissionais distintos, um que realiza a ecografia para datação da gravidez, e outro que efetua a IVG. “Isto é como se suspeitassem que eu vou fazer um aborto a uma mulher que já não está no prazo legal”, diz Maria José Alves, para quem a lei ainda está “estigmatizada”.

Esta especialista não é a única a pensar assim. Tanto os (as) responsáveis políticos(as) como as ativistas e profissionais que deram o seu contributo para esta reportagem, admitem que a configuração atual da legislação reflete algumas cedências que foi necessário fazer para que fosse aprovada.

Um dos elementos que reflete este compromisso é a obrigatoriedade de passar por um período de reflexão de três dias, após a primeira solicitação da consulta. Esta obrigatoriedade foi, aliás, uma agravante no caso de Maria que, mesmo após estar semanas até conseguir o agendamento, ainda foi obrigada a cumprir esta norma. “Na altura, até disse [aos médicos] — ‘olhe, mas eu estou em reflexão há duas semanas. Não comecei isto nem hoje, nem ontem’!”, conta ao Gerador.

Questionadas sobre este assunto, as 179 mulheres que partilharam a sua experiência da IVG para a realização desta reportagem (através da resposta a um questionário online lançado pelo Gerador), dividem-se. 81 mulheres dizem não concordar que seja obrigatório, enquanto 98 afirmam concordar. Mesmo que estes números não tenham qualquer pretensão estatística, permitem, pelo menos, verificar a existência de uma divisão em relação a este tema.

Para a realização desta reportagem o Gerador lançou um questionário online. O objetivo era recolher testemunhos de mulheres que tenham realizado a IVG em Portugal e perceber como avaliam essa experiência.

Neste inquérito foram obtidas respostas de 179 mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 57 anos. Esta recolha não teve qualquer pretensão estatística, não podendo os seus resultados ser extrapolados. Aqui mostramos as muitas respostas à pergunta:

-Porque eu e o meu namorado só nos conhecíamos há dois meses.

-Malformação fetal.

-Porque não queria ser mãe solteira, não tinha condições para tal, vivia com os meus pais e ainda mal trabalhava.

-Não queria ter filhos.

-Desde dos meus 11 anos que procuro uma resposta científica para as dores menstruais insuportáveis que tenho. Já me diagnosticaram endometriose, ovários policísticos, etc. Na altura em que engravidei não estava a tomar a pílula pois estava com uma depressão, devido à troca exaustiva de pílulas (4) no último ano. À parte disto, durante 15 anos foi me dito que não poderia engravidar, o que veio a causar alguns momentos de tristeza. Assim, resolvi parar a pílula, depois de 16 anos a tomar. Engravidei passado 5 meses. Como já referi, na altura estava com uma depressão bastante profunda, a minha relação estava a passar uma fase complicada, e o meu contexto profissional era tóxico, e ambos com um ordenado muito baixo. Assim, em conjunto decidimos abortar, resolver as nossas vidas e colocar em prioridade a saúde mental. Considero, por experiências próximas, que colocar uma criança no mundo quando temos uma saúde mental débil pode ser bastante difícil. Por outro lado, no dia que tomei a decisão de interromper a minha gravidez, prometi a mim mesma que tinha que evoluir espiritualmente, economicamente e pessoalmente, e foi exatamente isso que aconteceu.

-Por não ter condições financeiras, na altura, para trazer uma criança ao mundo.

-Gravidez não planeada e não desejada naquele momento.

-Tinha 18 anos e não queria ser mãe na altura.

-A gravidez não era desejada, estava a estudar e não estava pronta para ser mãe.

-Não tinha condições financeiras nem mentais para suportar uma criança.

-Violação por parte do marido.

-Decidi fazer o IVG porque era muito nova, porque não tinha estabilidade financeira nem emocional. E a relação que tinha na altura também não era estável.

-Não era desejado pelo pai.

-Não foi planeado, era muito jovem e não tinha condições económicas para criar uma criança.

-Gravidez indesejada, falta de condições.

-Ainda estava na faculdade, não trabalhava e a relação ainda era recente.

-Vários: não tinha rendimentos, não tinha perspetiva de futuro, era fruto de uma relação recente.

-Sofria de violência doméstica.

-A relação com a outra pessoa era frequente mas passageira para ambos. Mesmo tendo tomado pílula do dia seguinte, engravidei e chegámos à conclusão de que não queríamos ter um filho juntos. Para mim, além de não estar apaixonada pela outra pessoa, pesou também o facto de querer que o nascimento de um filho meu fosse também o nascimento de uma família, o que não aconteceria neste caso.

-Por questões financeiras e de saúde mental. Tinha tido um parto no ano anterior (portanto um filho com pouco mais de um ano) e tive violência obstétrica nesse ano. Era impensável passar por outra gravidez sem ter a primeira situação resolvida

-Não tinha a vida minimamente organizada e o meu companheiro da altura não queria.

-Na altura não era o que queria.

-Falta de condições para mais um filho.

-Porque não tinha estabilidade emocional e financeira para ter um filho.

-Tinha 3 filhos, dois deles gémeos de apenas 1 ano e dois meses, e já tinha 42 anos.

-Não atravessava uma fase boa da minha vida a nível profissional e pessoal, sofria violência psicológica do meu namorado na altura e senti que se aquele ser viesse ao mundo não iria ser feliz e provavelmente lhe ia faltar muita coisa.

-Não tinha condições financeiras ou psicológicas para ter um filho.

-Tenho 2 filhos e indisponibilidade financeira para mais um.

-Era uma relação recente e pela falta de apoio do meu parceiro percebi que se optasse por ter o bebé iria ser mãe solteira. Seria muito difícil para mim manter o meu trabalho com a responsabilidade de um bebé e sem apoio. De qualquer das formas aquela relação acabou.

-Gravidez em idade muito precoce.

-Porque não queria ser mãe e estava numa fase completamente caótica da minha vida.

-Porque foi completamente inesperado e não seria uma boa decisão.

-Não pretendo ter filhos.

-Momento de reabilitação pós acidente e coma.

-Não tinha capacidade financeira nem disponibilidade emocional na altura.

-Falta de condições financeiras.

-Ser mãe implica tornar-se a figura de segurança e estabilidade económica, social e emocional de uma nova existência no mundo. No momento em que fiz a interrupção não tinha capacidade ou motivação para aceitar essa responsabilidade, pelo que a decisão foi consciente e ponderada.

-Não me sentia preparada e o meu companheiro da altura também não.

-Tenho dois filhos e senti que não tinha apoio ou energia suficiente para cuidar de três crianças.

-Era um relação recente, ambos tínhamos filhos de outras relações e não sabíamos se teríamos capacidade de sustentar mais uma criança.

-Porque estava numa relação abusiva.

-Nem eu nem o meu namorado nos sentíamos prontos para criar uma criança. Não tínhamos nem uma base emocional nem financeira para o fazer. “Entregar” a criança para a adoção não foi nunca uma opção tanto pelos relatos da forma terrível como este sistema funciona, como também eu não estava disposta a submeter o meu corpo às mudanças violentas que uma gravidez provoca. A IVG foi logo o meu primeiro pensamento ao ver o resultado positivo no teste caseiro. Felizmente o meu namorado teve exatamente a mesma reação (embora fosse claro para ambos que a decisão era minha de qualquer forma!). Ele estava em Espanha a fazer um trabalho e infelizmente não podia mesmo voltar porque precisávamos do dinheiro do trabalho que ele estava a fazer por lá. No início não nos preocupámos muito… o aborto era legal já há 10 anos e, de acordo com o site do SNS, resumia-se a uma simples visita ao médico de família.

Infelizmente a situação foi muito mais complicada. Fui tratada como uma ignorante irresponsável que não sabia como usar preservativo, fui escondida de sala em sala para que ninguém soubesse ao que vinha, a médica de família não aceitava avançar com o procedimento sem que eu avisasse os meus pais e insistia que se eu e o meu namorado tínhamos empregos então estávamos a ser cruéis em “matar o bebézinho”… Sofri chantagem emocional de todos os cantos, programaram a inserção de um dispositivo interno sem eu nunca dar o meu consentimento. Não quiseram apoiar-me quando, meses após a IVG, eu continuava com hemorragias espontâneas que nem os pensos para pós-parto conseguiam travar. Hoje em dia tenho pânico de engravidar… sempre tive medo mas agora é pânico! Porque sinto que se isso acontecer eu não terei forças para enfrentar de novo todo este processo… "

- Decidi engravidar por impulso, por imaturidade. Logo que descobri a gravidez senti um arrependimento. Também estava a terminar o relacionamento com o namorado na altura, então decidi interromper a gravidez dentro da data exigida na lei para a interrupção.

-Era nova e não queria ter filhos.

-Não querer ser mãe.

-Relacionamento tóxico.

-Porque estava no início de um relacionamento, sem estrutura financeira e familiar para levar a gravidez avante.

-Já tinha duas filhas, estava desempregada e em busca de uma carreira. O meu então marido estava quase sempre ausente. Não me permitiu reunir condições para seguir com a gravidez.

-Motivos de estabilidade mental e financeira.

-Porque tinha 19 anos e não tinha condições para ter um bebé.

-O pai não queria a criança e eu não tinha condições financeiras estava desempregada sem subsídio e sem apoio familiar.

-O meu ex-marido não queria mais um bebé.

-Não queria continuar a gravidez.

-Tinha 25 anos, não tinha condições financeiras, não estava numa situação laboral estável e não me sentia psicologicamente preparada para ser mãe.

-Por deficiência do feto (trissomia 21).

-Era estudante, sem meios económicos nem emocionais para educar de forma equilibrada.

-A minha idade, na época 19/20 anos, poucos recursos financeiros e problemas de toxicodependência com o meu atual ex-companheiro.

-Foi uma gravidez não planeada (após me ter sido dito que teria muito provavelmente problemas de fertilidade deixei a pílula e engravidei passado um mês), tinha apenas 21 anos e estava numa relação amorosa desgastada e sem futuro.

-Não estava numa relação estável nem tinha capacidade económica para sozinha levar a termo a gravidez.

-Estava desempregada e sem apoio por parte do pai, que não queria o bebé.

-Não tinha condições para ter mais filhos.

-Não desejava uma gravidez.

-Decidi fazê-lo pois na altura acreditava não ter condições monetárias para conseguir cuidar de um bebé.

-Gravidez indesejada/não planeada, apesar de termos usado contracepção.

-Tinha 20 anos e não queria ser mãe.

-Era demasiado nova e não estava preparada para gerar uma criança.

-Falta de condições.

-Condições financeiras, relação muito instável.

-Na altura não estava preparada para ter um filho e tinha acabado de terminar a relação que tinha com o meu namorado.

-Foi um acidente, ia ser mãe solteira e não estava preparada.

-Era muito nova e não me sentia preparada.

-Porque não estava numa fase da minha vida onde nem era independente e estava na faculdade e o rapaz envolvido nem era português e não tínhamos qualquer tipo de relação.

-Não estava preparada para ser mãe. Engravidei por acidente.

-Não tinha estabilidade financeira e emocional.

-Não tinha condições económicas, nem me sentia minimamente preparada para ter um filho.

-Tinha um bebé de 9 meses.

-Porque não estava preparada emocionalmente nem financeiramente para ter uma criança.

-Relação de pouco tempo, cerca de 2 meses.

-O meu namorado (agora ex) e pai da criança pressionou-me a fazê-lo.

-Tinha 23 anos, estava no último ano de faculdade e não queria ser mãe.

-Estava numa relação abusiva.

-Não tinha capacidades para criar uma criança.

-Tinha 22 anos, era muito nova e também não tenho o desejo de ser mãe.

-Pressionada pelo (ex) companheiro de uma relação tóxica e por motivos de estabilidade económica, em segundo plano.

-Não desejava ser mãe.

-Gravidez indesejada.

-Para não destabilizar a estrutura familiar.

-Não era desejada e estava doente.

-Falta de condições financeiras.

-Falta de condições financeiras.

-Nada naquela gravidez fazia sentido. Eu ainda era uma "criança", o pai era tóxico, não fazia sentido colocar um ser no mundo.

-Não tinha condições económicas.

-Foi uma gravidez não planeada, numa relação recente, enquanto ambos frequentávamos o Ensino Superior, ainda não trabalhávamos e portanto não tínhamos independência financeira.

-Instabilidade emocional.

-Não estava numa fase estável. A nível financeiro, emocional, etc.

-Não quero ter filhos, ia emigrar nesse ano.

-Engravidei sem querer quando estava ainda a acabar a faculdade e estava naquela relação há pouco tempo (tinha 25 anos). Além de não ter uma relação que caminhasse no sentido de criar uma família naquele momento, não tinha forma de sustentar um bebé.

-Não tinha qualquer ligação romântica ao progenitor, já tinha um filho de 7 anos e sou mãe solteira sem qualquer apoio financeiro do pai, e a nível judicial conseguir o apoio a menores é muito moroso.

-A minha mãe obrigou-me porque eu era demasiado nova.

-Não estava preparada para ser mãe.

-Gravidez não planeada e o progenitor não queria filhos.

-Não queria ter filhos.

-Achei que não estava preparada para ser mãe e não tinha uma relação estável com o pai da criança.

-Gravidez indesejada/falta de condições.

-Não pretendo ter filhos.

-Não queria ser mãe.

-A gravidez não foi planeada. Por um descuido com um medicamento.

-Por não me sentir preparada emocional e financeiramente para ser mãe.

-Não foi planeada.

-Não tinha condições emocionais nem financeiras para avançar.

-Era muito nova, não tinha um companheiro, não quis ser mãe sozinha

-Financeiro.

-Não queria ser mãe solteira sem estabilidade financeira.

-Não queria ser mãe na altura, nem tinha condições socioeconómicas para tal - emprego precário, uma relação ainda muito imatura.

-Seria o 4º filho e tinha acabado de fazer a reconciliação com o meu marido, após um período de separação.

-Não queria ser mãe.

-Medo.

-Não queria ter um filho naquela altura da minha vida.

-Não queria ter mais filhos.

-Não queria ser mãe.

-O meu namorado não queria ter um filho nessa altura e eu dependeria dele financeiramente para termos um filho.

-Não tinha condições financeiras nem psicológicas para ter uma criança.

-Não quero mais filhos.

Tinha acabado de ter um bebé e o medo de ter outro tão seguido levou-me a isso.

-Impossibilidade financeira, projetos de vida.

-Situação económico-profissional.

-Fiz duas. Uma com receio de malformação congénita e a outra porque não queria ter um bebé naquela altura.

-Não tinha a menor capacidade para ser mãe naquele momento.

-Não era uma gravidez desejada, estava mal e sabia que não seria uma boa mãe naquela altura (depressão).

-O meu casamento estava muito mau, perto da separação e economicamente também seria complicado.

-Depois de uma violação.

-Engravidei 4 meses depois de ter sido mãe era muito cedo para pensar em ter outro filho.

-Não ter condições económicas e psicológicas para ter um filho.

-Não ter condições no momento para avançar.

-Não tinha possibilidades para trazer uma nova vida à terra, quer financeiramente quer psicologicamente.

-Não queria ser mãe.

-Não estava preparada para ser mãe.

-O meu namorado na altura não queria ter um filho e estava desempregado e disse-me que se eu continuasse com a gravidez nunca mais me falava e só assumia porque era obrigado e eu tinha vergonha de contar à minha família que iria ser mãe solteira, então abortei.

-Entrei em pânico e não queria por não me sentir preparada para ser mãe.

-Relação amorosa recente.

-Não estava preparada para ter um filho.

-Não queria ter um filho.

-Não me sentia preparada para ser mãe.

-Tinha 15 anos. Foi uma decisão automática. Achei os motivos muito óbvios (idade, família, etc).

-O pai da criança não a queria e eu, apesar de querer, senti que não ia poder dar tudo aquilo que desejei para um filho. Na altura também não tinha poder económico e ia ter de depender dos meus pais para tudo. Senti que era o melhor a fazer, mas hoje arrependo me muito.

-Não queria ter uma criança.

-Estava no penúltimo ano da faculdade uma fase complicada que iria requerer afastamento se caso continuasse grávida.

-Falta de preparação/ pressão familiar/ sociedade no geral

-Gravidez não desejada

-Não estava com a pessoa certa (relação abusiva psicologicamente), era jovem e não estava planeado - tanto que quando a pessoa soube foi terrível e desde esse dia nunca mais falamos, felizmente.

-Não era o momento nem o parceiro certo.

-Não estava preparada mentalmente para ser mãe, foi um acidente.

-Nunca quis filhos, foi um acidente de uma relação abusiva.

-Não era a altura certa.

-Gravidez Indesejada.

-Porque não queria ter filhos.

-Mãe solteira com um filho de 4 anos e gravidez de relação recente (1 mês e meio)

-Porque não tinha condições financeiras e emocionais para seguir com a gravidez.

-Tinha uma bebé com 7 meses e não me sentia preparada para outro bebé.

-Não foi planeada e não queria ser mãe na altura.

-Porque a outra pessoa não queria.

-Sempre me preveni. Estava numa relação há 5 anos, e engravidei sem querer em 2020. Descobri depois das 10 semanas. Tenho uma filha que não foi planeada e que amo e não trocava por nada nesta vida. Em 2021 com um bebé de 9 meses descubro de novo que estou grávida e a tomar a pilula0 (tal como na primeira vez). Não estava preparada para assumir a responsabilidade de ter dois filhos bebés, não queria voltar a passar pelo pós-parto tão cedo. Não temos rede se apoio nem sequer condições financeiras para assumir um segundo bebé.

-Não queria estar grávida. Não queria aquela gravidez. Não fazia sentido.

-Gravidez não planeada.

-Era muito nova. Não estava preparada para ter um filho. Não sabia o que fazer. Sentia-me sozinha.

-Além de ter dois filhos pequenos, tinha começado a trabalhar à pouco tempo, depois de uma temporada desempregada.

-O meu maior sonho era engravidar e estava com 30 anos. Tinha há pouco tempo conseguido sair de uma relação altamente manipuladora e abusiva. O meu ex-parceiro já tinha ameaçado várias vezes na nossa relação que se eu engravidasse que ele fugiria com a criança e eu nunca mais ver o meu filho(a). Numa noite de copos encontramo-nos outra vez e acabamos por ter relações. Umas semanas depois descobri que estava grávida. Por mais que fosse o meu sonho ser mãe, sabia que não poderia ter um filho com meu ex. As ameaças de que ele iria fugir com o meu filho ou que eu iria estar ligada aquele ser malicioso para o resto da vida não eram opções que eu poderia considerar. Então tomei a maior e melhor mas mais dolorosa e difícil decisão da minha vida e decidi interromper a gravidez.

-Falta de condições.

-Porque tinha 17 anos e não queria ser mãe.

-Era muito nova.

-Falta de capacidade económica e emocional para avançar com a gravidez.

-Não quero ser mãe.

-Por ser muito jovem.

-Era muito nova, medo dos meus pais e falta de apoio por parte do namorado.

-Sendo uma adolescente de 13 anos, havia, não um, mas inúmeros motivos para fazer uma IVG. De modo geral e abreviado, ainda que eventualmente pudesse ter algum apoio familiar (a nível emocional) para ter a criança, de facto não era algo que eu quisesse, sobretudo porque comprometeria a minha educação e as minhas aspirações.

-Já tinha dois filhos, não queria mais filhos até porque criei os meus sozinha, fui colocar um Mirena (dispositivo intrauterino) e a partir daí tudo correu mal até ir parar ao hospital pois o meu corpo rejeitou o aparelho que tinha sido mal colocado (nessa tarde a médica colocou mal 2 mirenas, removeu e a 3 vez colocou um Diu sem me questionar se aceitava. Conclusão: engravidei.

-Porque não tenho nem quero ter filhos neste momento, visto que não reúno a responsabilidade necessária, não estou preparada. Sinto que não vou ser capaz de cuidar de uma criança e porque quero aproveitar a minha vida antes de tomar essa responsabilidade.

-Problemas emocionais e conjugais.

-Porque não quis correr o risco de ser mãe solteira outra vez. Tinha uma filha com 10 anos e sou mãe solteira desde que ela tem 12 dias. O pai é ausente e nunca ajudou

-Não planeio ter mais filhos, tenho dois. A par desta razão, uma relação sem compromisso, como a que tenho atualmente, não pode ser mote para a chegada de uma vida. Estou também numa fase de dedicação e progressão na minha carreira.

A opinião de Joana (nome fictício), que fez um aborto clandestino em 1995, é favorável: “Não acho que seja uma questão de obrigar a mulher a pensar. Eu acho que é acompanhar a mulher no procedimento e dar-lhe tempo para pensar e para processar o que lhe está a acontecer. Não é para a fazer mudar de ideias, é para a pessoa ter a possibilidade de falar com alguém, de conversar sobre o que é este procedimento, o que implica”, afirma. Já Catarina Branco, jovem de 25 anos, que realizou uma IVG em 2020, tem uma visão diferente. “Concordo com o período de reflexão, acho é que não devia ser obrigatório. Por exemplo, no meu caso, antes de ir já tinha isto na minha cabeça, já tinha discutido com o meu namorado”, explica.

Ouve aqui o relato completo de Joana, contado

na primeira pessoa.

A par com os problemas no agendamento e a demora no atendimento, são várias as mulheres que destacam a falta de apoio psicológico. Apesar de estar na lei que este deve ser oferecido, não é obrigatório. As utentes ouvidas pelo Gerador dão conta de situações em que ele não é sequer referido aquando da consulta, na qual sentem que fica descurado o impacto emocional do procedimento.

Beatriz (nome fictício), que realizou a IVG em 2010, aos 34 anos, no Hospital Garcia de Horta, em Almada, relata precisamente isso. “A nível psicológico não houve acompanhamento nenhum. Não senti que houvesse alguma preocupação comigo nesse sentido”. Diz também que achou que foi mal informada acerca dos procedimentos e respetivas consequências. “Foi tudo muito frio”, lamenta, apesar de sublinhar que este cenário possa ter mudado nos últimos anos. Já Lucinda (nome fictício), jovem de 24 anos que fez IVG em 2017 no Hospital Santa Maria, em Lisboa, diz praticamente o mesmo: “Senti-me completamente desamparada.”

De forma a perceber esta questão do apoio psicológico, falámos com Salomé Reis, psicóloga do Centro Hospitalar de São João, no Porto, que integra o corpo de profissionais afetos à IVG. A responsável diz que, no caso da unidade onde trabalha, esta é uma componente que funciona bem, mas não quis arriscar fazer generalizações. “Nós [no São João], por protocolo, fazemos [o acompanhamento psicológico], mas não é uma obrigatoriedade”, sublinha, destacando ainda que a pandemia prejudicou os recursos disponíveis.

Salomé Reis assegura que o serviço é sempre prestado, a menos que a utente o recuse. Refere ainda que o mesmo pode ser solicitado a posteriori, caso a mulher tenha necessidade mais tarde. Se for caso disso, também os companheiros o podem requerer.

De acordo com a responsável, de um modo geral, o diagnóstico costuma apontar para um nível de ansiedade “mais elevado”, porém nada que seja passível de afetar gravemente a vida das mulheres. “É evidente a maior intensidade de sintomas depressivos e sobretudo sintomas ansiosos. Embora, no momento, a maior parte das pessoas, apesar de se perceber esses sintomas, estejam focadas em tomar a sua decisão, seja ela em que sentido for”, sublinha. “Depois, muitas vezes, o que nós verificamos é, por um lado, às vezes, um desanuviar desses sintomas, porque a situação se resolveu – no sentido em que, pretendiam interromper e interromperam [a gravidez] – mas depois há que lidar um bocadinho com o impacto de ter o feito”, explica a psicóloga. “Na verdade, para algumas pessoas, isso não seria a primeira opção. Portanto, fazem-no porque tem de ser, mas não porque gostassem de o ter feito”, acrescenta. Além disso, a responsável ressalva que

De acordo com os testemunhos recolhidos, esta reprovação ainda existe, de tal forma que as mulheres sentem que isso pode estar na origem de uma má experiência no SNS.

Daniela (nome fictício), fez uma IVG em 2021 no Hospital Santa Maria, em Lisboa. A jovem de 26 anos é natural do Alentejo, mas teve de se deslocar à capital por lhe ter sido dito que não era possível levar a cabo a interrupção nesta região do país. Descobriu que estava grávida a 10 de abril, mas só fez a IVG a 3 maio. “Levei quase um mês”, lamenta, destacando os entraves que enfrentou nos serviços. O procedimento não correu conforme esperado, e viu-se obrigada a recorrer às urgências algum tempo depois devido a hemorragias que não cessavam. “Quando eu disse que tinha feito uma IVG há cerca de três meses, notei mesmo muita indiferença no atendimento”, relata. “Acho que devia haver mais acompanhamento e menos julgamento”, acrescenta a jovem alentejana.

De acordo com a plataforma Center For Reproductive Rights – uma organização de advogados e defensores de direitos humanos que reúne dados à escala global — Portugal é um dos países da Europa em que o limite para a realização da IVG a pedido da mulher é mais reduzido. Enquanto no nosso país apenas é possível fazê-lo até às 10 semanas, em Espanha, por exemplo, pode ser realizado até às 14 semanas. O mesmo acontece na Alemanha, Bélgica ou Roménia. Na República Checa, Hungria, Ucrânia, Grécia, Bulgária, Moldávia ou Suíça o limite é até às 12 semanas. Em França atinge as 16 semanas e na Suécia as 18. Apesar disso, há, no entanto, situações como a de Malta, onde o aborto é proibido em qualquer circunstância.

Para Ana Campos, o limite legal português podia e devia ser alargado. “O prazo das 10 semanas é um bocadinho insuficiente e seria mais correto, para dar uma resposta mais alargada, [chegar às] 12 semanas.”

A especialista explica que, do ponto de vista médico “é absolutamente seguro” realizar a IVG até essa altura. A partir daí, considera que talvez pudesse passar a ser necessário internamento hospitalar, o que não inviabiliza o procedimento.

As médicas Maria José Alves e Teresa Bombas também defendem o alargamento do prazo, frisando que isso permitiria apoiar grupos mais vulneráveis. “Se olharmos para a população portuguesa, a maioria das mulheres chega dentro das dez semanas. Quem fica de fora são grupos vulneráveis: mulheres muito jovens, imigrantes, mulheres com dificuldades de acesso devido a falta de informação, de literacia, de vulnerabilidade social que vão aparecer mais tarde e que veem barrado o acesso à interrupção da gravidez”, explica Teresa Bombas. “Acho que as dez semanas deviam ser discutidas. Não para facilitar o acesso, mas para evitar que mulheres muito vulneráveis ficassem de fora do aborto seguro”, frisa a especialista do CHUC.

O debate em torno da mudança da lei tem vindo a ressurgir. A deputada Joacine Katar Moreira apresentou, no ano passado, um projeto-lei para alargar o período da IVG até às 14 semanas e acabar com o período obrigatório de reflexão. A deputada Cristina Rodrigues também propôs, em 2021, alargar o prazo legal da IVG até às 16 semanas. A Liga Feminista do Porto reivindica que o mesmo se deve estender até às 24 semanas, eliminando a distinção entre o aborto feito a pedido da mulher e em caso de malformações do feto.

Mesmo reconhecendo a necessidade de discussão — e sendo defensora do alargamento do prazo até às 12 semanas —, a ativista e fundadora da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta), Manuela Tavares, mostra-se reticente relativamente à possibilidade de rever as normas.

Por isso, nós acabamos por decidir: ‘vamos ver se isto funciona bem e fazer todos os possíveis para que funcione bem’”, explica a dirigente.

“A minha opinião é que aguardemos por momentos mais favoráveis”, diz ainda Manuela Tavares.