Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Numa altura em que o Velho Continente atravessa uma crise energética – situação que o conflito em curso no Leste Europeu veio agravar –, o Parlamento Europeu deu «luz verde» à classificação da energia nuclear e do gás natural como sustentáveis, apesar das múltiplas críticas que se fizeram ouvir e que avisavam que nenhuma dessas alternativas energéticas é positiva para o planeta. Assim, mesmo que os avisos sobre os desafios climáticos venham sendo repetidos, investigadores e associações ambientalistas sublinham a falta de medidas que concretizem o que precisa de ser feito, a bem da humanidade e da casa que partilhamos.

Mas vamos por partes. Corriam os anos 90 quando foi assinado o Protocolo de Quioto, o primeiro tratado jurídico internacional com vista a limitar as emissões de gases com efeito de estufa dos países desenvolvidos. Assim, e de acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as políticas públicas sobre as alterações climáticas têm sido «lideradas pela União Europeia», pelo menos, desde a década de 1990, mas foi já ao longo do presente século que essas preocupações ganharam mais fôlego. Por exemplo, desde 2010 que existe, ao nível da Comissão Europeia, uma direção-geral especialmente dedicada às áreas da energia e do clima, a Direção-Geral para a Ação Climática. Além disso, foi também assinado, em 2015, o emblemático Acordo de Paris, com vista a promover a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas.

Entre as metas mais relevantes decididas a este respeito nos últimos anos, está, por exemplo, a de chegar à neutralidade carbónica até 2050, «assentando para isso numa economia com zero emissões líquidas de gases com efeitos de estufa». Esse objetivo foi fixado porque, para manter o aquecimento global abaixo dos 2ºC, será necessário reduzir para metade as emissões de dióxido de carbono e outros gases com efeito de estufa até 2050, face a 1990 (conforme descrito no Acordo de Paris). Foi, por isso, desenhado um roteiro que pretende ir aliviando, ao longo das próximas décadas, o peso da economia europeia sobre o clima e o ambiente, através, nomeadamente, da redução do consumo energético (especialmente em setores-chave, como a indústria, os transportes, a construção e a agricultura).

Esta meta de neutralidade é um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu, iniciativa que pretende orientar as futuras atividades da Europa com os olhos postos nos objetivos «verdes». «O Pacto Ecológico Europeu transformará a União Europeia numa economia moderna, eficiente em termos de recursos e competitiva, assegurando a ausência de emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050, o crescimento económico dissociado da utilização dos recursos e que nenhuma pessoa ou região sejam deixados para trás», explicou a Comissão Europeia. Além da redução das emissões, estão fixados como objetivos a proteção da biodiversidade, a promoção da reciclagem e da economia circular, e a aposta em empregos e competências adequados à transição que se avizinha.

Comissão Europeia

Joana Portugal, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das cientistas do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC)

Mas entre as intenções anunciadas e o que chega ao terreno vai, contudo, uma distância importante. «Nos últimos anos, sobretudo nos últimos dez anos, vimos uma série de medidas de proteção ambiental e ação climática a serem anunciadas, mas, frente à emergência climática, estão bastante aquém das expectativas e do que é necessário para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa para os níveis considerados seguros pela ciência», sublinha Joana Portugal, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das cientistas do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC) das Nações Unidas. «Estamos a avançar na direção certa, mas estamos a avançar demasiado devagar», insiste.

Segundo a especialista, esta diferença de ritmos entre o que é necessário – uma mudança urgente – e o que está a acontecer – uma transição mais lenta – pode ser explicada, desde logo, pelo facto de os modelos científicos trabalharem com prazos longos, que não estão alinhados com os ciclos políticos. «Um decisor político pensa no que é benéfico para o país numa visão a quatro anos», salienta Joana Portugal. A esse fator acrescenta-se um outro: «como cientista climática, penso única e exclusivamente nas questões ambientais e climáticas, enquanto os decisores políticos, sobretudo do hemisfério sul, têm [pela frente] uma série de conflitos entre metas e estratégias económicas e sociais».

A cientista do IPCC identifica ainda uma terceira razão para essa distância entre o necessário e o efetivo: «a inércia institucional e financeira». De acordo com Joana Portugal, há falta de fundos e investimentos para «acelerar e catalisar a transição energética», mas isso não significa que sejam necessários novos recursos. Antes, é preciso canalizar os existentes para os «fins adequados». «Temos uma série de subsídios perversos que estão a alimentar a indústria do óleo e gás, e a indústria agropecuária. Esses investimentos estão a ser canalizados para infraestruturas e atividades que são hipercarbónicas, mas deveriam estar, na prática, a subsidiar uma transição de baixo carbono», observa.

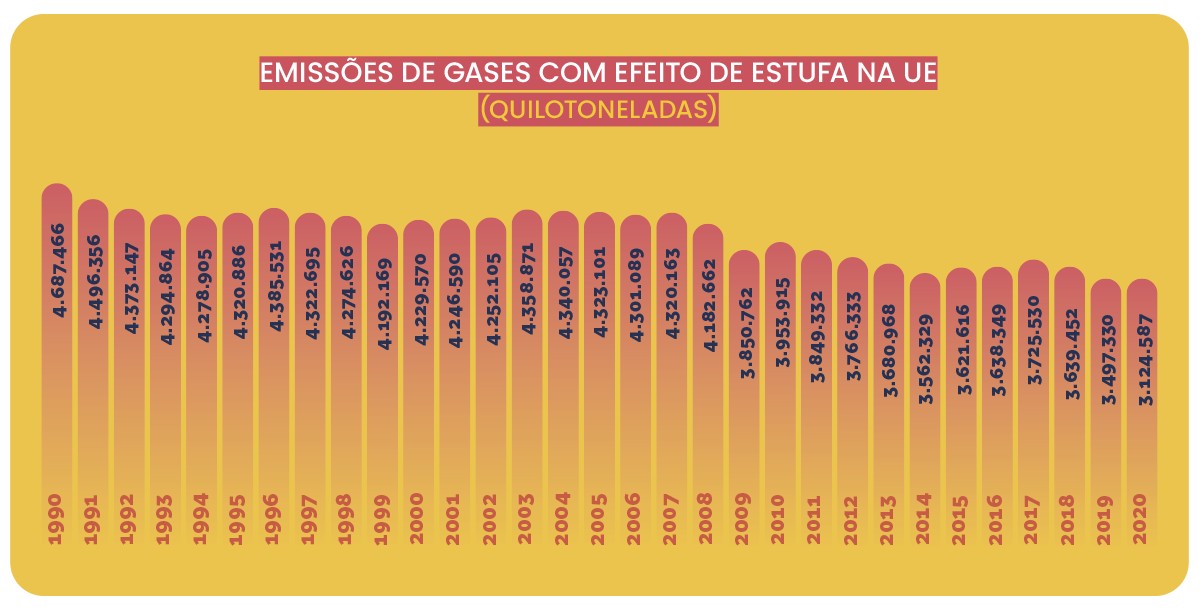

Já Luísa Schmidt, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, lembra que a União Europeia adotou efetivamente políticas para a redução dos gases com efeito de estufa, mas a crise pandémica e a guerra na Ucrânia vieram levantar uma série de questões à volta da concretização desses planos. «Quando olhamos para o gráfico que diz respeito às emissões de gases com efeito de estufa, a Europa é o único que diminui. Houve, de facto, políticas para a redução dos gases com efeito de estufa. Entretanto, a covid-19 veio abanar um pouco alguns destes alicerces, mas reforçar outros», explica.

Por exemplo, com a pandemia, diz, ficou claro para a União Europeia a dependência face a «cadeias longínquas de produção». Já a guerra na Ucrânia deixou a nu a dependência do gás natural russo, bem como o facto de que, afinal, é preciso «muito mais tempo» para sair do «paradigma do carbono e do nuclear».

«De repente, estamos a viver num mundo onde tudo isto se complexificou. Por um lado, há esta noção de que temos de fazer a transição energética, até para não estarmos outra vez tão dependentes dos combustíveis que não temos, mas, por outro lado, há uma necessidade imediata para que a Europa, nomeadamente a Alemanha – que é um grande driver [económico] da Europa – não entre em crise grave, que depois se refletiria em todos [os países]», realça a especialista. Ainda assim, Luísa Schmidt deixa claro: a transição energética não deve ser travada. «Seria catastrófico», alerta.

Luísa Schmidt, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Pensada no âmbito do Pacto Ecológico Europeu como um instrumento que permitiria distinguir, de uma vez por todas, as oportunidades de investimento ambientalmente sustentáveis das demais, a taxonomia verde – sistema que classifica as atividades consoante a sua sustentabilidade ambiental para efeitos de investimento – acabou por se transformar, na visão de alguns líderes europeus e cientistas, num exemplo de como, por vezes, as medidas efetivas contradizem os objetivos anunciados. É que, apesar de visar servir como orientação dos fluxos de capital para fins mais amigos do planeta, esta ferramenta acabou, através de um documento aprovado este ano pelo Parlamento Europeu, por atribuir à energia nuclear e ao gás natural o rótulo de «verdes».

«Tendo em conta os pareceres científicos e o atual estado das tecnologias, a Comissão Europeia considera que os investimentos privados em atividades no setor do gás e da energia nuclear têm um papel a desempenhar durante a transição», explicou Bruxelas, em comunicado, defendendo que as atividades selecionadas estão «em consonância com os objetivos climáticos e ambientais da União Europeia» e até permitirão «acelerar a transição» para um futuro com impacto neutro no clima, baseado essencialmente em fontes de energia renováveis.

Esses argumentos não chegaram, contudo, para convencer nem alguns dos estados-membros – a Áustria, por exemplo, ameaçou levar a Comissão Europeia ao Tribunal de Justiça da União Europeia, considerando que está em causa uma «lavagem verde» dos investimentos ligados à energia nuclear e ao gás –, nem os especialistas, que continuam a dizer que essa foi uma decisão errada e contraditória.

«Nem o nuclear nem o gás natural podem ser considerados tecnologias que representam um investimento verde», defende Susana Fonseca, membro da direção da associação ZERO. E detalha: «mesmo sendo uma tecnologia de transição, não nos parece que qualquer combustível fóssil deva ser classificado como “verde”».

Susana Fonseca, membro da direção da associação ZERO.

Francisco Guerreiro, eurodeputado do grupo Verdes/Aliança Livre Europeia

No caso da energia nuclear, a especialista salienta que há «riscos» associados e destaca que os resíduos produzidos por esta via «ficam para as próximas gerações», além de esta ser uma fonte que, por um lado, não consegue «responder a tempo às metas definidas de neutralidade carbónica», e, por outro, requer muito investimento, mais do que as energias renováveis.

Também Luísa Schmidt vê nesta classificação um «erro inaceitável». «Essas energias não são verdes», insiste. «Compreendo que uma transição é isso mesmo: um período de tempo para mudar, para fazer uma série de mudanças», reconhece, mas atira: «Preferia que tivessem dito que não conseguiam fazer esta mudança rápida em tão pouco tempo, com estas necessidades que estão a ser criadas. [Diriam]: há aqui uma transição que tem de ser feita, e nós, temporariamente, não podemos desativar as centrais nucleares e até, se calhar, [temos de usar] alguma de carvão e de ir buscar o gás a outros países. Mas não [deviam] chamar-lhes “verdes”. Isso é completamente contraditório.»

«Não faz o menor sentido», concorda Joana Portugal, que salienta que as infraestruturas que sejam agora criadas para estes fins irão manter-se em funcionamento nas próximas décadas. «E quando falamos de uma neutralidade climática, em 2050, a conta não fecha. Como é que hoje estamos a implementar, por exemplo, um gasoduto que vai estar em funcionamento durante os próximos 40 anos, quando nos comprometemos, em paralelo, a ser neutros climaticamente?», questiona a cientista.

Já Tiago Domingos realça que o problema está no próprio desenho da taxinomia verde e não tanto nas energias incluídas. «A taxonomia verde é, pura e simplesmente, um instrumento de política errado. Não deveria existir», defende o professor auxiliar da Área Científica de Ambiente e Energia do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico (IST), que, em alternativa, considera que seria mais útil ter regulamentação ambiental adequada, que guiasse os investidores. «A taxonomia verde cria um debate estéril», observa, sublinhando que não há «tecnologias perfeitas».

Tiago Domingos, professor auxiliar da Área Científica de Ambiente e Energia do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico (IST)

Em contraste, Luís Guimarais, cofundador da RePlanet Portugal, mostra-se contra a «demonização» da energia nuclear. Doutorado em Física, e com 15 anos de experiência de trabalho em fusão nuclear, o representante enfatiza que as emissões de carbono associadas a esta energia acontecem «principalmente na construção» das centrais. Além disso, defende que esta alternativa energética é eficiente e rentável. Sobre a taxonomia verde, diz que é «uma decisão política, como tudo na energia», e refere que a mesma tem «asteriscos enormes», nomeadamente em relação ao gás, que pressupõe o desenvolvimento de um sistema de recaptura de dióxido de carbono, que ainda não existe comercialmente. «Uma entidade privada que queira entrar num projeto de gás ou de nuclear e cumprir aqueles critérios é considerado sustentável, portanto, tem taxas de empréstimo mais baixas. É só o que aquilo quer dizer», explica.

Em Bruxelas, apesar da decisão do Parlamento Europeu, as críticas continuam a ecoar. A voz de Francisco Guerreiro, eurodeputado do grupo Verdes/Aliança Livre Europeia, é uma das que continuam a alertar para a contradição que está a ser cometida. «Estamos a dar um incentivo ao gás natural, que é uma fonte muito poluente. Estamos a beneficiar esta indústria e a garantir que permanece mais tempo na economia. Quanto ao nuclear, nos períodos de seca, estas centrais terão de fechar, o que fará disparar o preço da energia. É um não debate», afirma, defendendo que é preciso, em contraste com o que está a ser preconizado, descentralizar a energia, levando as cidades a consumir a energia que elas mesmas produzem.

Apesar de tudo, para o eurodeputado, esta não é a única contradição gritante entre as políticas comunitárias e os objetivos anunciados: o que tem sido feito na agricultura também é um flagrante exemplo. Segundo Francisco Guerreiro, quase um terço do orçamento da União Europeia é dedicado à Política Agrícola Comum (PAC), mas as verbas destes programas continuam a ser direcionados para as indústrias poluentes e intensivas, o que é incoerente com a necessária estratégia de defesa da biodiversidade e de consumo mais local dos alimentos. «Há uma falta de coerência entre o que se apregoa e a realidade dos incentivos financeiros», critica, avisando que são os grandes produtores (e não os pequenos e médios) a receber o financiamento reservado para a agricultura. «A indústria agroalimentar e pecuária são um grande lóbi», atira o eurodeputado.

Além disso, o político explica que essa incoerência é explicada pelos ciclos políticos de quatro anos, que não tornam atrativo abordar esses desafios mais amplos e prolongados no tempo.

Luís Guimarais, cofundador da RePlanet Portugal

Entre 6 e 18 de novembro de 2022, decorreu, no Egito, o mais importante evento diplomático focado em alterações climáticas. A COP27 (Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas) juntou representantes políticos dos 198 países participantes para discutir questões como a redução de emissões de gases de estufa, o chamado «financiamento climático» de países menos desenvolvidos, o desenvolvimento de tecnologias verdes, a transição energética, entre outros.

Na opinião de organizações ambientalistas e ativistas, o encontro acabou por ficar aquém dos pressupostos. Apesar de ter sido aprovado um acordo descrito como «histórico» – para a criação de um fundo destinado a ajudar os países em desenvolvimento a «mobilizar recursos novos e adicionais» e dar resposta a «perdas e danos» – em matéria de redução das emissões de gases com efeito de estufa, não houve nenhum avanço significativo. «Essa é uma questão a que esta COP não respondeu», disse António Guterres, secretário-geral da ONU, após a conferência. Também o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, afirmou que o resultado das negociações «não proporciona esforços adicionais suficientes por parte dos principais emissores para aumentar e acelerar as suas reduções de emissões».

Importa referir, no entanto, que a COP27 não contou apenas com a participação de representantes diplomáticos. De acordo com uma análise conjunta das organizações Global Witness, Observatório Europeu das Corporações (Corporate Europe Observatory), e Corporate Accountability, estava prevista a presença de 636 lobistas pelos combustíveis fósseis em Sharm el-Sheikh, no Egito. Este número representa um aumento de 25 % face à edição anterior e foi algo que gerou bastante polémica, já que, em contrapartida, muitos ativistas tiveram dificuldade em conseguir entrar.

Se compararmos o número de lobistas com as comitivas de cada país, poder-se-ia concluir que os primeiros seriam a segunda maior delegação ali presente, ficando apenas atrás dos Emirados Árabes Unidos (país responsável pela organização da COP28, em 2023).De acordo com uma análise conjunta das organizações Global Witness, Observatório Europeu das Corporações (Corporate Europe Observatory), e Corporate Accountability, estava prevista a presença de 636 lobistas pelos combustíveis fósseis em Sharm el-Sheikh, no Egito. Este número representa um aumento de 25 % face à edição anterior e foi algo que gerou bastante polémica, já que, em contrapartida, muitos ativistas tiveram dificuldade em conseguir entrar.

Se compararmos o número de lobistas com as comitivas de cada país, poder-se-ia concluir que os primeiros seriam a segunda maior delegação ali presente, ficando apenas atrás dos Emirados Árabes Unidos (país responsável pela organização da COP28, em 2023).

Perante estes dados, Leonor Canadas e Gonçalo Paulo apontam o dedo à «influência do capitalismo fóssil no sistema político atual», que dizem ser «incompatível» com a necessária mudança. «Ação climática, ambiental e socialmente justa é incompatível com um sistema de produção e consumos infinitos baseado na maximização do lucro», criticam os ativistas do grupo Climáximo.

De facto, uma investigação jornalística assinada pelo coletivo Investigate Europe, e divulgada em julho de 2020, mostrou como a Europa acaba por «sabotar as próprias metas climáticas através da subsidiação do setor fóssil em «mais de 137 bilhões de euros por ano». O paradoxo acontece a nível nacional e atingia, em 2020, diferentes níveis consoante os países. A referida investigação exemplificou com o caso da Polónia, que continua a canalizar dinheiro para as minas de cobalto, os incentivos fiscais na Itália para o uso de diesel – que passavam, em 2020, os cinco biliões de euros – e o Governo grego, que continuava a pagar ao setor fóssil para transportar cargas de petróleo e diesel do continente para as ilhas turísticas, de forma que o fornecimento de energia fique assegurado na época alta.

Mais recentemente, em 2021, o mesmo coletivo jornalístico chamou à atenção para o facto de continuar em vigor um tratado, assinado em Lisboa, que protege as infraestruturas fósseis. O Tratado Carta da Energia, formulado nos anos 90, permite que as empresas possam exigir aos Estados «milhares de milhões em compensações, decididas por tribunais de arbitragem internacionais, se se sentirem prejudicadas pelas políticas energéticas ou climáticas aprovadas», conforme descrito na referida investigação.

Em novembro de 2022, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, revelou que Portugal está a avaliar a saída deste tratado, que tem sido cada vez mais criticado por organizações ambientalistas. Também Espanha e França já tinham anunciado essa intenção, que foi mesmo levada a cabo pela Itália. O Gerador contactou, em novembro de 2022, o gabinete do Ministério do Ambiente, mas não obteve qualquer resposta.

Sobre a política europeia, Susana Fonseca, da associação ambientalista ZERO, diz que há «imensas incongruências», não apenas em relação ao que se passa dentro da UE, mas também aos produtos que são importados. «A União Europeia não é mais incongruente na energia do que noutras áreas, e isso acontece em todos os países mais desenvolvidos – como os Estados Unidos da América, Canadá, Japão, etc. – que são altamente dependentes de recursos exteriores.»

«A Europa é uma grande importadora de recursos em bruto e transformados», diz a responsável. «Por essa via, muito daquilo que se passa de mau e que nós criticamos – de desrespeito por direitos humanos, poluição local, destruição de florestas, etc. – está nas nossas bolachas, nos nossos móveis, no nosso papel e na nossa energia também», acrescenta, referindo que é este o motivo pelo qual a ZERO insiste na importância de continuar a apostar em energias renováveis e nos recursos internos.

Susana Fonseca, da associação ambientalista ZERO

Apesar das vantagens, as opiniões relativamente às energias renováveis e à transição energética definida pela União Europeia não são unânimes. «A política energética europeia é a maior ação de virtue signaling [sinalização de virtude] que alguma vez existiu em política. Não é cientificamente credível», afirma Luís Guimarais, cofundador da Replanet Portugal.

Luís Guimarais, cofundador da Replanet Portugal.

O físico critica as metas de descarbonização definidas a nível europeu – que assentam num crescente investimento em energias renováveis –, pelo facto de as mesmas terem «o gás em background». «Com o gás a fazer de apoio é impossível atingir a neutralidade carbónica. Puramente impossível», assegura.

Fazendo a ressalva de não ser contra a utilização de energias renováveis, mas antes descrer na possibilidade do seu uso em exclusivo, Carlos Guimarais diz, por exemplo, que «um painel solar produz mais energia durante o seu tempo de vida do que aquela que foi necessária para o construir, mas não basta para recuperar o investimento».

«Temos de ter sete ou oito vezes mais produção para termos uma sociedade que tenha hospitais, transportes públicos, máquinas agrícolas, [etc.].» Por esse motivo, defende a utilização simultânea de energias que tenham maior retorno energético, como a nuclear. «Nós temos imensas ferramentas, [por isso], estar a escolher um vencedor, numa altura em que temos de ter tudo em cima da mesa, à [nossa] disposição, é ideologia e é bacoco», afirma.

Carlos Moura, Quercus

Outro problema é o impacto das estruturas nos territórios e os resíduos que são depois deixados pelas mesmas. Carlos Moura, da Quercus, alerta para os impactos ambientais que «as megaproduções de energia solar» acabam por ter nos ecossistemas. «A partir do momento em que tapamos solos de cultivo, impedimos o crescimento das plantas, tapamos lagoas e lagos, estamos a impedir o desenvolvimento dos microrganismos que são muito importantes para a criação de oxigénio. Estamos a criar aqui outras externalidades», explica.

Apesar disso, o responsável diz que é possível fazer a transição verde sem que seja necessário esse impacto. «Tudo depende da produção em pequena escala de energia e da sua utilização mais perto dos sítios em que é produzida», explica Carlos Moura. «Todo o paradigma tem de ser alterado. Temos de utilizar localmente o que é produzido localmente.»

O responsável nega, no entanto, que o recurso ao gás ou à energia nuclear possa ser uma opção para viabilizar a transição verde. «A energia de transição só pode ser aquela que é produzida e utilizada na altura, para que os impactos sejam menores», afirma. «O mais urgente seria uma localização ao invés de uma globalização», sublinha.

Voltemos, por momentos, à COP27. Além da polémica em torno da presença de lobistas e do fracasso das negociações, houve mais uma questão a gerar indignação pública: a escolha da localização da cimeira. Ativistas e organizações criticaram a opção do Egipto para acolher o encontro, já que, naquele país, continuam a suceder graves violações dos direitos humanos.

Ainda antes do início da COP27, ativistas foram detidos durante ações de protesto. Segundo uma fonte da organização não-governamental (ONG) Comissão Egípcia de Direitos e Liberdades, a polícia local deteve 840 pessoas desde o início de outubro de 2022, sendo que 419 foram detidas no período em que decorria o evento.

Ainda antes de tudo isto suceder, já a Human Rights Watch pedia aos diplomatas para não separarem a questão da defesa dos direitos humanos do problema ambiental. «Direitos humanos versus ação climática é um falso debate, não é uma coisa ou outra. Precisamos de ter pessoas nas ruas, ambientalistas independentes e ativistas dos direitos humanos e tribunais independentes para gerar mudanças», disse ao jornal britânico The Guardian Richard Pearshouse, diretor da componente ambiental da referida organização.

A questão da defesa dos direitos humanos – que está na base do que é a identidade da União Europeia – acaba, assim, por ficar à margem das políticas ambientais definidas pelos 27 países da União Europeia, ainda que de forma indireta.

Gerry Liston, da ONG Global Legal Action Network, afirma, em declarações ao Gerador, que, ao definir políticas, a União Europeia deveria ter em conta o impacto social e ambiental das mesmas noutros países. «Quando a União Europeia importa produtos, cuja produção é intensiva em carbono, precisa de assumir responsabilidade parcial, enquanto beneficiária desses produtos, das emissões feitas no país onde os mesmos foram produzidos», afirma o responsável jurídico da organização que trabalha ações legais internacionais nas vertentes de direitos humanos, ambiente e injustiça sistemática. «Além disso, [a UE] precisa de enfrentar as atividades de multinacionais sediadas na Europa que contribuem para emissões a nível global», acrescenta.

Gerry Liston, da ONG Global Legal Action Network

Esta questão, da violação de direitos humanos em países cuja produção tem como destino a União Europeia, é um dos principais pontos que leva a organização Replanet a divergir nas medidas recomendadas por outras associações ambientalistas. «A transição [verde] ou é socialmente justa, ou não se faz», diz Luís Guimarais.

O cofundador do braço português da Replanet – que surgiu primeiro como rede de organizações a nível europeu – cita dados concretos para defender o seu ponto de vista relativamente ao exemplo concreto da energia solar.

Luís Guimarais, Replanet Portugal

Vejamos. Um relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia (AIE) revelou, em julho de 2022, que a China detém o domínio das etapas de produção de componentes para produção de energia solar. Segundo o documento, a participação da China – desde a produção de polissilício, matéria-prima essencial, até ao fabrico dos próprios painéis – ultrapassa os 80 %, podendo vir a atingir os 95 % em algumas fases. «O mundo dependerá quase completamente da China para o fornecimento dos principais blocos de construção para a produção de painéis solares até 2025», frisa a AIE. «Este nível de concentração em qualquer cadeia de fornecimento, a nível global, representa uma vulnerabilidade considerável», diz a mesma entidade.

Em 2021, uma investigação da Bloomberg também chamou à atenção para o facto de que grande parte do polissilício usado no mundo ser proveniente da província de Xinjiang, de onde surgiram acusações de crimes de violação de direitos humanos contra o grupo étnico uigur.

São estes os argumentos que Luís Guimarais utiliza para justificar a sua posição crítica relativamente às energias renováveis, particularmente eólica e solar. Além de afirmar que a sua produtividade não é suficiente para assegurar o bem-estar das populações, acarreta um impacto ambiental e social que diz ser necessário considerar. «Precisamos de eletricidade barata, mas [neste caso] é tão barato porque é produzido com mão de obra escrava uigur e com [recurso] a minas de carvão», sublinha.

António Gonçalves Henriques, ex-diretor da APA, destaca, além disso, que a produção de bens nos países orientais apenas desloca a fonte dos gases poluentes para outras zonas do globo, sem que isso signifique uma real diminuição de emissões. «Nós, hoje, vemos países que se gabam bastante de ter reduzido as emissões de gases de efeito estufa, como o Reino Unido, mas o que acontece é que grande parte da sua indústria tradicional, com base no carvão, fechou e foi transferida para países do Oriente», explica. «Portanto, o Reino Unido continua a beneficiar ou a consumir os produtos, só que, em vez de os produzir internamente, importa-os», acrescenta.

Por este motivo, António Gonçalves Henriques diz que o problema dos acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto, é estarem focados na produção, sem considerarem o consumo. «Se eu estou a consumir um produto que está a ser produzido com emissão de gases de efeito estufa na Ásia ou em África, tanto faz ser no próprio país como noutro sítio qualquer», diz o ex-diretor da APA. «O que era importante era olhar bastante para os padrões de consumo e, sobretudo, para o desperdício. Evitar o desperdício e ter produtos mais amigos do ambiente, que produzam menos emissões e utilizem menos recursos naturais», salienta.

António Gonçalves Henriques, ex-diretor APA

Fonte: European Environment Agency

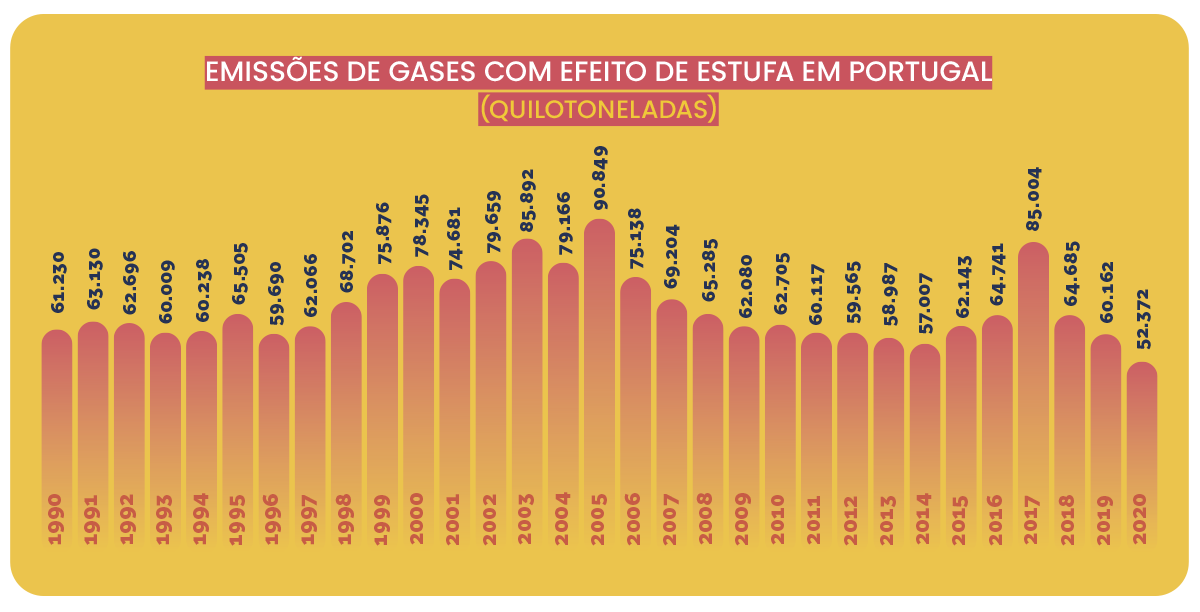

Fonte: European Environment Agency

Carlos Moura, da Quercus, diz que este é um caminho que importa fazer para garantir o bem-estar das pessoas e reduzir o impacto ambiental. «Se combatermos o desperdício, conseguimos chegar a níveis de satisfação das populações muito maiores, sem aumentar os gastos dos recursos que possuímos». Apesar disso, afirma que «não é essa a visão» que tem sido adotada.

«O poder político age sempre consoante as conveniências do poder económico, que quer sempre produzir para que haja mais consumo, para que possa aumentar os seus lucros», diz o responsável. «Não existe real interesse em alterar o paradigma de produção, porque isso faria baixar o lucro», lamenta.

Carlos Moura, Quercus

Para Susana Fonseca, este é um dos paradigmas que importa alterar. A responsável da associação ambientalista Zero diz que é imperativo pensar na economia circular, na forma como as coisas são produzidas, com que materiais, se são passíveis de ser recicladas, na sua durabilidade, etc. «Este tipo de pensamento é fundamental para o uso dos recursos. Por exemplo, na agricultura: sempre que nós desperdiçamos um alimento estamos a desperdiçar energia fóssil. Sempre que desperdiçamos água estamos a desperdiçar energia», e assim sucessivamente.

É este encadeamento de desperdício, intrinsecamente ligado ao padrão de consumo e descarte, que Susana Fonseca acredita ser necessário alterar. «Aquilo que nos parece também que falha muito é não se compreender que grande parte do contributo para a neutralidade carbónica não é diretamente no setor da energia, é nas utilizações da energia», explica. Daí que a responsável afirme a importância de «se trabalhar com todos os setores», sejam eles de manufatura, mobilidade ou energia: «nós não vemos, por exemplo, na área dos resíduos, uma aposta na prevenção da produção», acrescenta.

Para a ZERO, não está generalizada «esta noção de que a energia está em tudo» e que, por isso, é preciso trabalhar todas as áreas de forma integrada.

Também Portugal, enquanto estado-membro da União Europeia, tem metas firmadas em prol do ambiente e do clima, não fosse o país orientado pelos objetivos comunitários a esse nível. Por exemplo, em 2019, o nosso país submeteu às Nações Unidas o seu próprio Roteiro para a Neutralidade Carbónica, «um ano antes do prazo», destacou, na altura, o Governo.

Ao abrigo desta estratégia, pretende-se reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre 85 % e 90 % até 2050, compensando as demais emissões através do uso do solo e florestas. «Atingir a neutralidade carbónica em 2050 implica, a par do reforço da capacidade de sequestro de carbono pelas florestas e por outros usos do solo, a total descarbonização do sistema eletroprodutor e da mobilidade urbana, bem como alterações profundas na forma como utilizamos a energia e os recursos, apostando numa economia que se sustenta em recursos renováveis, utiliza os recursos de forma eficiente e assenta em modelos de economia circular, valorizando o território e promovendo a coesão territorial», detalhou o executivo de António Costa.

Mas, à semelhança do que se verifica a nível comunitário, também por cá existe uma divergência entre as metas idealizadas e o que tem chegado ao terreno, apesar de termos sido, no passado, «bastante inovadores», na opinião de Susana Fonseca.

«Temos, na nossa Constituição, a questão do direito ao ambiente saudável, que é uma coisa que só agora foi reconhecida pelas Nações Unidas de uma forma global. Tivemos uma Lei de Bases do Ambiente, na altura, que tinha uma visão interessante. Houve aqui uma fase em que conseguimos ter alguns pensadores que entenderam a importância e relevância do tema», diz a responsável da ZERO.

«Acho que isso se foi perdendo ao longo do tempo e, de facto, se não tivéssemos o enquadramento europeu, parece-nos que estaríamos aqui numa situação muito mais frágil, do ponto de vista ambiental, do que estamos agora», refere. «Mesmo assim, não estamos nada bem, porque a implementação é sempre onde as questões e dificuldades se levantam todas.»

Tiago Domingos, investigador do IST na área de ambiente e energia, aponta alguns casos concretos. Ao nível da redução dos gases com efeito de estufa e da retirada de carbono da atmosfera, considera que os esforços «têm avançado bastante bem» (nomeadamente com a adoção crescente de energias renováveis), ainda que fosse desejável que «avançassem mais depressa». «Mas há áreas em que estamos atrasados na descarbonização das fontes de energia», avisa, identificando a indústria e os transportes. Por exemplo, diz, «ainda não estamos a avançar muito» na eletrificação dos transportes pesados e «estamos atrasados nos transportes públicos».

Nos últimos anos, lembra, tem crescido o recurso ao transporte individual, em detrimento dos transportes públicos, situação que a pandemia veio agravar. «Tem havido um esforço muito interessante de criação de infraestruturas ao nível das bicicletas, mas ainda é pouco expressivo», salienta, por outro lado.

E nem o teletrabalho tem sido aproveitado para fazer avanços ao nível dos transportes, acrescenta. É que, com os modelos híbridos de trabalho, os passes dos transportes públicos acabaram por «deixar de compensar», e, portanto, cresceu a utilização dos veículos individuais. «Há muito mais carros nas ruas do que havia há três ou quatro anos. Portanto, no setor dos transportes estamos claramente a andar devagar», resume.

Já no que diz respeito aos edifícios, Tiago Domingos observa que Portugal está atrasado na promoção da sua eficiência energética. «Houve uma oportunidade perdida, com o grande boom dos últimos dez anos nas grandes cidades, da reabilitação dos edifícios associada à expansão do turismo e à vinda de estrangeiros», considera.

Por outro lado, o docente diz que Portugal tem feito também um «trabalho insuficiente» na retirada dos gases com efeitos de estufa, isto é, tem havido medidas de apoio ao sequestro de carbono nas florestas e nos solos, mas são insuficientes. A situação tem piorado, frisa, com o «flagelo dos incêndios», que assolam o país todos os verões, na medida em que, ao arderem os territórios, ardem também grandes reservatórios de carbono, com imensa relevância para a luta contra as alterações climáticas.

Já para António Gonçalves Henriques, o país está «a funcionar um pouco em roda livre». O ex-diretor da APA aponta o dedo à falta de planeamento e avaliação posterior. «Era necessário que, todos os anos, quando é apresentado o orçamento de Estado, com uma série de políticas públicas associadas, fosse feita uma avaliação de sustentabilidade dessas medidas», diz.

Por este motivo, considera que «era importante que o Orçamento de Estado não fosse simplesmente um documento financeiro e fosse também um documento em que as consequências para o ambiente, a sociedade, a economia fossem claramente explicitadas».

António Gonçalves Henriques dá o exemplo da construção do novo aeroporto, ou de um novo hospital, para mostrar como tudo devia ser ambientalmente avaliado previamente. «Obviamente que tudo isto tem implicações sociais e económicas, mas também [tem consequências] ambientais. Isso devia ser avaliado medida a medida, até para nós podermos saber se estamos a melhorar ou a piorar, do ponto de vista dos objetivos de sustentabilidade», explica.

António Gonçalves Henriques, ex-diretor da APA

António Gonçalves Henriques dá o exemplo da construção do novo aeroporto, ou de um novo hospital, para mostrar como tudo devia ser ambientalmente avaliado previamente. «Obviamente que tudo isto tem implicações sociais e económicas, mas também [tem consequências] ambientais. Isso devia ser avaliado medida a medida, até para nós podermos saber se estamos a melhorar ou a piorar, do ponto de vista dos objetivos de sustentabilidade», explica.

O antigo responsável diz também que deveria haver um relatório da execução orçamental «com a contribuição, durante o ano, para a sustentabilidade». «Isso era importante até para ajudar a preparar o próximo orçamento, do ano seguinte», considera.

Para a investigadora Luísa Schmidt, há outro aspeto que prejudica Portugal: «o desordenamento do território». «Em vez de criarmos núcleos, deixámos que se construísse em qualquer lado, em qualquer lugar», o que prejudica a implementação de medidas, nomeadamente ao nível da mobilidade. «Devia ter havido concentração e não houve. Houve uma desconcentração territorial nas casas e nos casais que se deixaram construir. Isso leva a que seja mais difícil levar os serviços a essas pessoas», obrigando a um maior gasto energético para assegurar fornecimento de água, por exemplo. «O desordenamento do território, em que se deixa construir o que quer que seja em qualquer lado, acaba por também nos atrasar naquilo que é a nossa performance para cumprir [o acordo] de Paris e para reduzir os gases com efeito de estufa», afirma.

«A nossa crise é socioambiental e a nossa transformação tem de ser socioambiental, sempre pensando nesta dimensão social, das pessoas. Para mim, as duas estão completamente articulados e uma não se faz sem a outra», acrescenta ainda Luís Schmidt.

Luísa Schmidt, investigadora