Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Débora Cruz e Sofia Matos Silva

Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho

Ilustrações de Frederico Pompeu

Produção de Sara Fortes da Cunha

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

Digital de Inês Roque

01.04.2024

As práticas de assédio moral e sexual são uma realidade (bem ou mal) conhecida dos estudantes, investigadores, docentes e quadros técnicos que passam pelo ensino superior. Os especialistas entrevistados pelo Gerador indicam que não se trata de um problema gerado por indivíduos problemáticos ou pelas idiossincrasias de algumas instituições. Trata-se, sim, de um problema transversal, presente em universidades e politécnicos, em instituições públicas e privadas, em centros de investigação e nos espaços que os rodeiam.

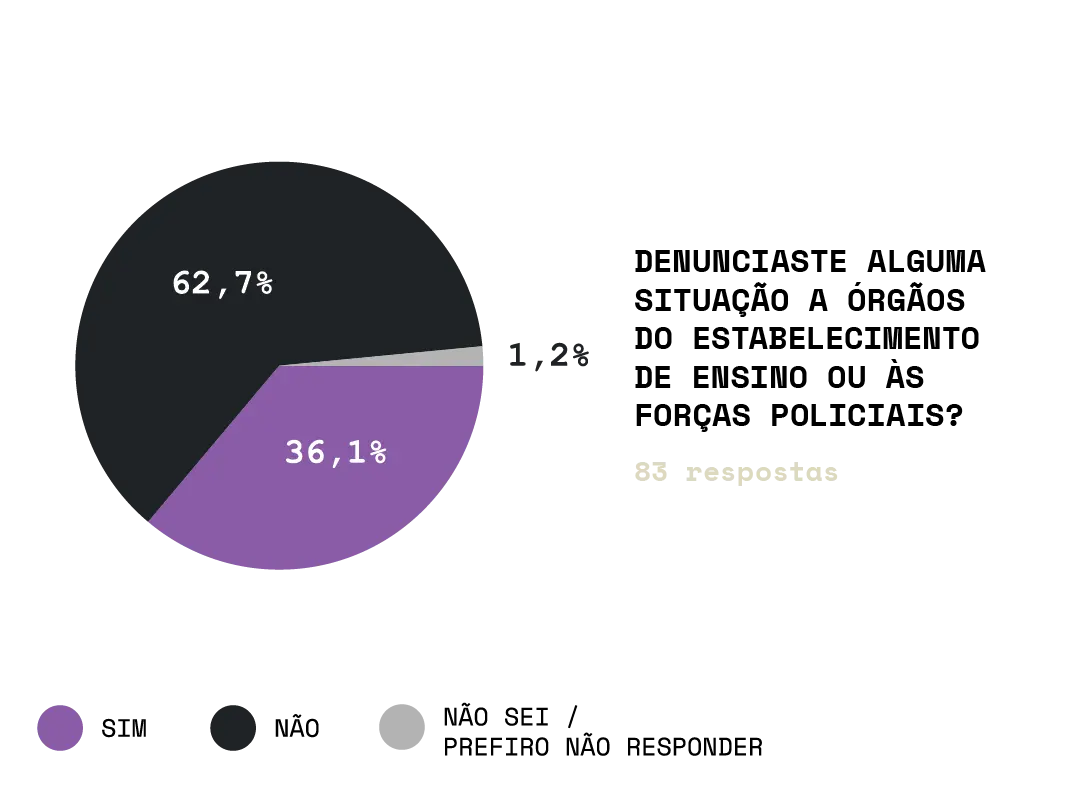

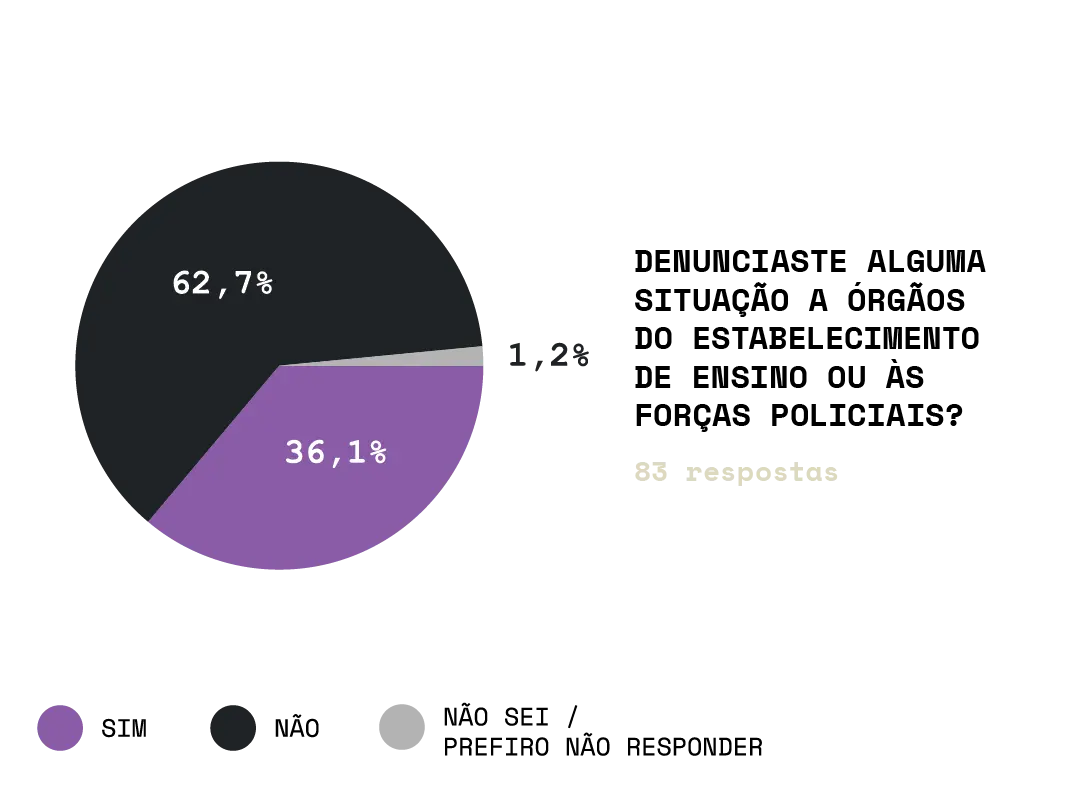

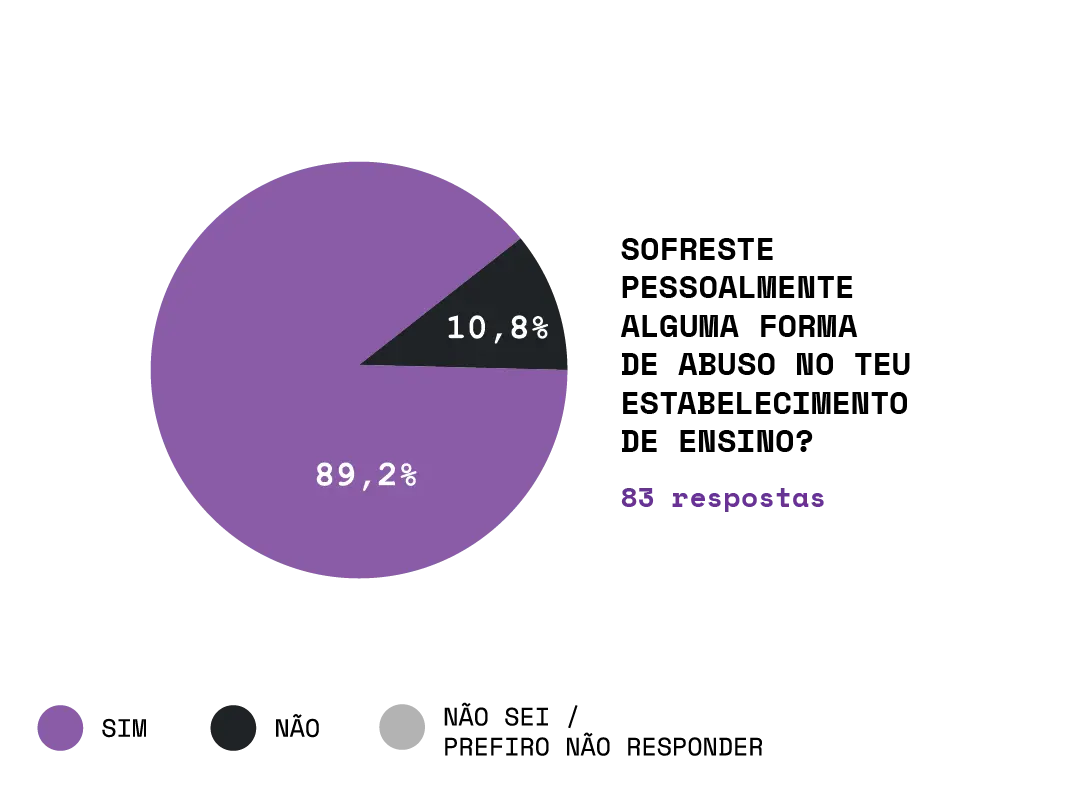

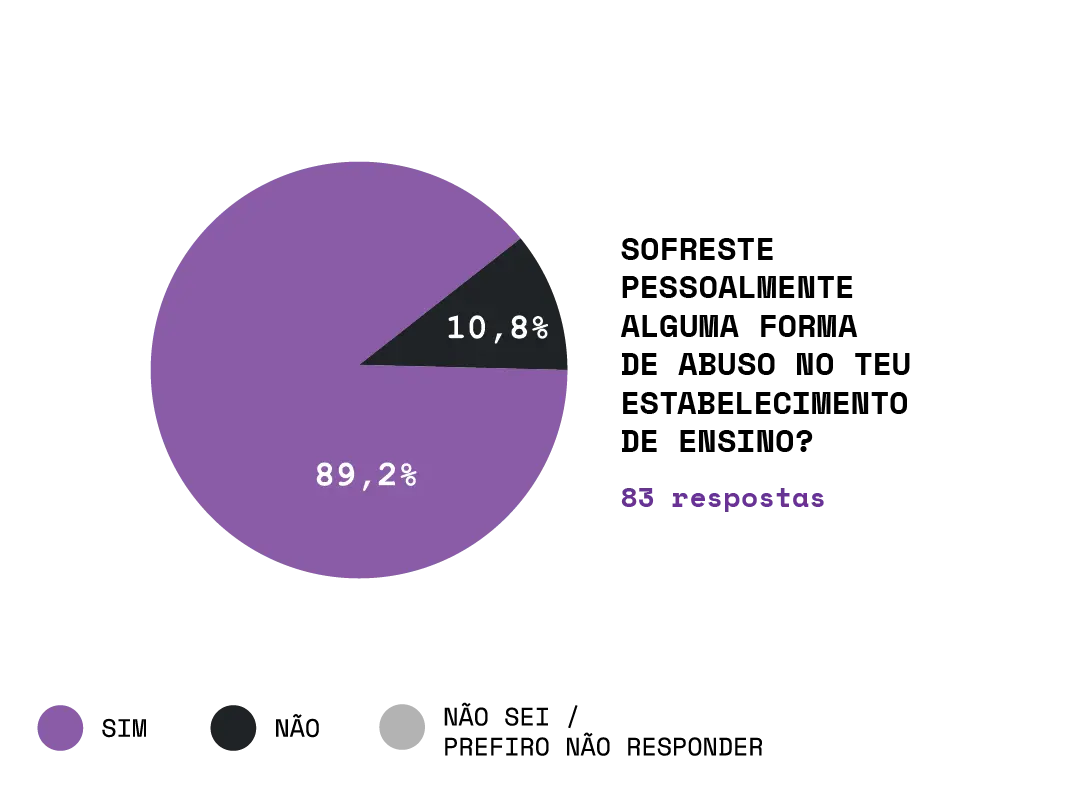

A culpabilização das vítimas, o receio da exposição pública e o medo de retaliação por parte das instituições desincentivam as denúncias e a colaboração de testemunhas. Para quem escolhe apresentar queixa, a legislação é apontada como insuficiente – e provar os comportamentos abusivos é um caminho repleto de obstáculos. Em novembro, divulgámos um formulário para obter relatos de pessoas que tivessem conhecimento, testemunhado ou sofrido algum tipo de comportamento abusivo em contexto académico. Em três meses, recebemos 83 respostas referentes a 22 instituições portuguesas, incluindo universidades, institutos politécnicos e escolas superiores não integradas.

Esta reportagem inicia a investigação Abuso de Poder no Ensino Superior, que vai ser publicada no Gerador ao longo dos próximos meses.

Durante as aulas, Vera (nome fictício a pedido da entrevistada) assistiu, em múltiplas ocasiões, a vários estudantes saírem da sala perturbados e a chorar. A antiga aluna admite que, apesar dos esforços bem-sucedidos para nunca se emocionar dentro da sala de aula, a pressão que sentia acabava por ter sobre si outros efeitos. «Aconteceu ter ido duas vezes vomitar à casa de banho e parava-me a digestão imensas vezes, porque eu ficava supernervosa, a transpirar. Contava os segundos para ir embora, para ele não falar comigo e para não me pedir nada.»

Entre 2011 e 2014, Vera frequentou um curso superior artístico numa instituição académica em Lisboa. Os comportamentos abusivos por parte de um docente em contexto de sala de aula, durante dois dos três anos da licenciatura, chegaram a fazê-la pensar em desistir do curso. «Não foi de todo uma situação leve para mim. Foram as aulas com esse professor que me deram o impulso de começar a ir à psicóloga», confessa.

A pressão que sentia motivou-a a contabilizar, nos seus cadernos, o número de aulas a que assistia, tal como «as pessoas fazem nas prisões». O objetivo, conta, era perceber quanto tempo restava até ao final do semestre. «Aquilo mexia tanto comigo que eu punha uns pauzinhos verticais do número de aulas que faltavam e ia cortando cada vez que acabava uma aula. Era a minha maneira de ir vendo as aulas acabarem e pensar que “estava quase”.»

Nos momentos de apreciação e de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, Vera conta que, através de palavrões e injúrias, o docente fazia comentários que ridicularizavam e humilhavam os estudantes. «A comunicação dele não era clara: havia umas aulas em que dizia para fazer A, e, na aula seguinte, dizia que era para fazer B. Depois, ridicularizava-te porque tinhas feito dessa maneira. Às vezes, sentia-me completamente uma barata tonta, porque sabia que fizesse o que fizesse, [o trabalho] ia estar sempre mal e acabar por ouvir coisas que não queria.»

Já se passou uma década, mas até recentemente Vera sentia os efeitos do assédio moral que sofreu durante esses anos. «[A psicóloga] foi uma boa ajuda, porque cheguei a ter pesadelos. Aliás, posso dizer que, há cerca de três anos, ainda tinha pesadelos com o professor. Neste momento, está mais bem resolvido, porque houve um trabalho de psicoterapia.»

Esta foi uma das fontes ouvidas pelo Gerador na investigação levada a cabo ao longo dos últimos dez meses, desencadeada por denúncias de assédio e de aproveitamento indevido do trabalho de investigadoras no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. De forma a obter relatos de pessoas que, em contexto académico, tivessem conhecimento, testemunhado ou sofrido assédio moral e/ou sexual, bem como situações de extrativismo intelectual, divulgámos, em novembro, um formulário nas nossas plataformas digitais. Em três meses, recebemos 83 respostas às questões do questionário, muitas das quais vão ser aprofundadas ao longo deste trabalho.

O DEBATE QUE DESENCADEOU ESTA INVESTIGAÇÃO

No dia 31 de março de 2023, o livro Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University [Má Conduta Sexual na Academia: Para uma Ética de Cuidado na Universidade], editado por Erin Pritchard e Delyth Edwards, foi lançado pela editora britânica Routledge. Composto por doze capítulos, a obra ganhou destaque em Portugal pelo último, intitulado The walls spoke when no one else would [As paredes falaram quando mais ninguém o fez], de autoria das investigadoras Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya Tom.

No estudo anunciado como «notas autoetnográficas sobre o controlo do poder sexual na academia de vanguarda», são descritos atos de abuso testemunhados, conhecidos ou vividos pelas autoras, tais como assédio e o aproveitamento indevido do trabalho de investigadores numa instituição académica não identificada. Sem nunca mencionarem o nome de quaisquer acusados, as académicas traçaram o perfil de três figuras recorrentes em dinâmicas de abuso de poder.

A identificação do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, a única em que o percurso das três autoras se cruza, foi imediata à publicação, assim como os nomes dos envolvidos não identificados no texto: o sociólogo Boaventura Sousa Santos, então diretor emérito e um dos fundadores do CES, o antropólogo Bruno Sena Martins, e a antropóloga Maria Paula Meneses, ambos docentes e investigadores do centro.

Boaventura Sousa Santos e Bruno Sena Martins, acusados de assédio sexual, assumiram-se publicamente como os personagens descritos pelo artigo, refutando, no entanto, todas as acusações. Em menos de duas semanas, a 11 de abril, o CES anunciou a criação de uma comissão independente para investigar os casos e, mais tarde, os cargos dos dois académicos no centro de investigação foram suspensos «a pedido dos próprios».

A denúncia e reflexão das três investigadoras instigou uma onda de solidariedade entre membros da academia a nível internacional. Em abril, mais de 800 académicos, estudantes e outros profissionais já haviam assinado o manifesto solidário com as autoras, Todas Sabemos, publicado no dia 14 do mesmo mês.

Outras mulheres viriam a juntar-se às autoras do artigo e partilhar as suas experiências de assédio na instituição. Bella Gonçalves, deputada estadual no estado brasileiro de Minas Gerais pelo partido PSOL, e a ativista argentina mapuche, Moira Ivana Millán, acusam Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual. Também o coletivo de vítimas (das quais nove denunciaram os seus casos à comissão independente do CES) representado pela advogada Daniela Félix refere casos de assédio moral e sexual, bem como de extrativismo intelectual, no seio da instituição.

Ainda assim, em junho de 2023, a Routledge suspendeu a venda e circulação do livro que desencadeou todos estes acontecimentos, alegando que a obra estava sob revisão. Maria Paula Meneses, acusada de ser complacente com dinâmicas de abuso na instituição, afirmou, na sua página de Facebook, que entrou em contacto com a editora britânica. A académica argumenta que o capítulo das três investigadoras apresentava informações falsas que punham em causa a sua reputação científica e atividade académica. «Através do meu advogado, interpelei a Routledge, advertindo das eventuais consequências judiciais da manutenção do capítulo e, bem assim, apresentei uma queixa criminal contra as autoras.» O livro ainda se encontra indisponível.

A 1 de agosto de 2023, a comissão independente constituída pelo CES para investigar os casos entrou em funções. Dois meses foi o prazo-limite estabelecido para que as alegadas vítimas apresentassem as suas denúncias, e a entidade teria até ao final do ano para apresentar as conclusões da investigação. No entanto, em dezembro último, os membros do grupo alertaram que iriam necessitar de, pelo menos, mais dois meses para apresentar os resultados, tendo em conta a «elevada quantidade e complexidade da documentação.» Os resultados foram publicados no dia 13 de março.

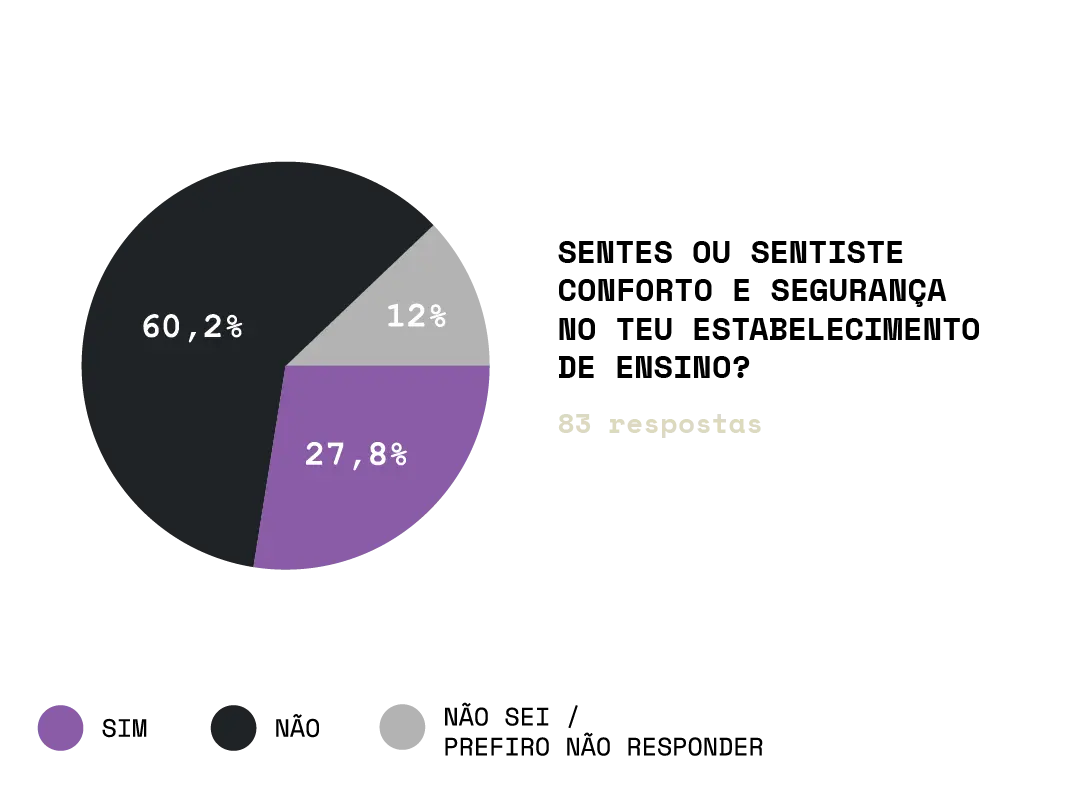

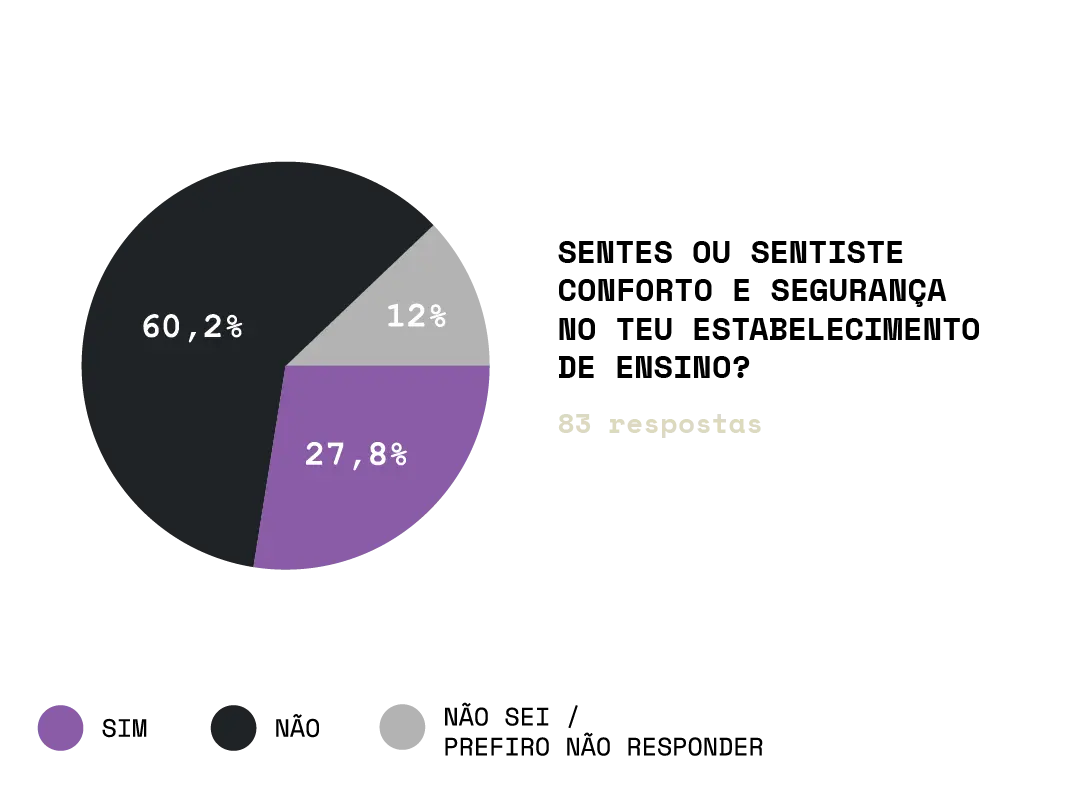

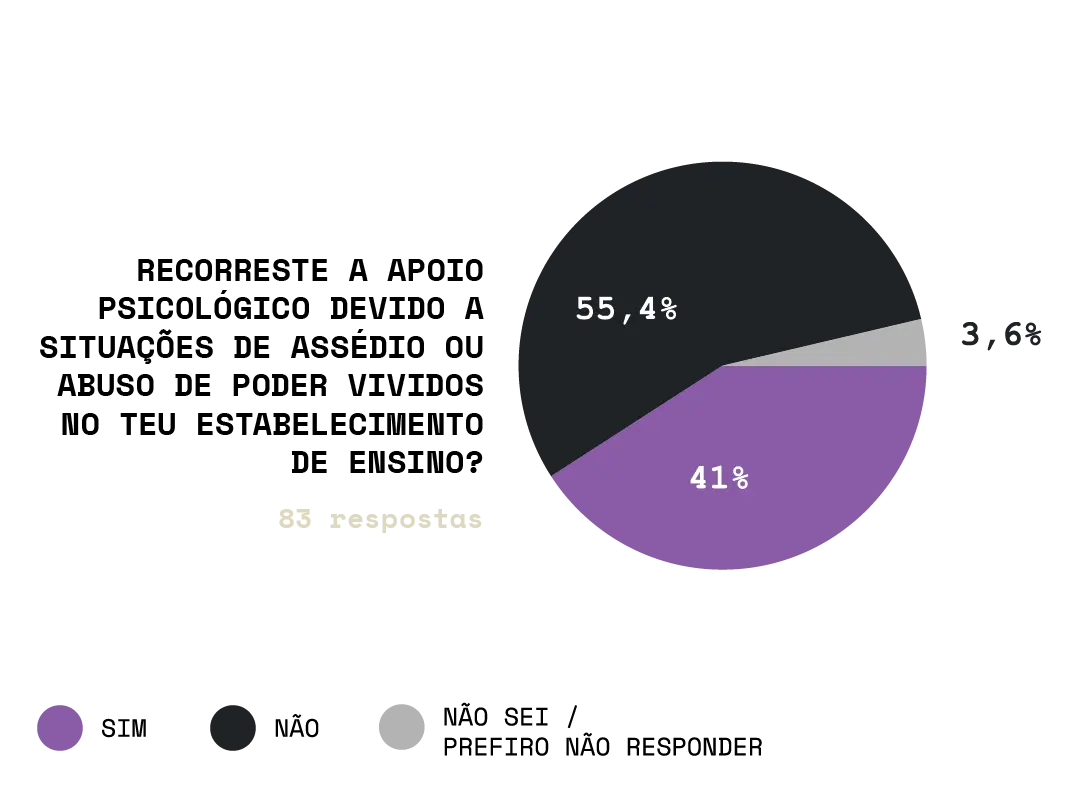

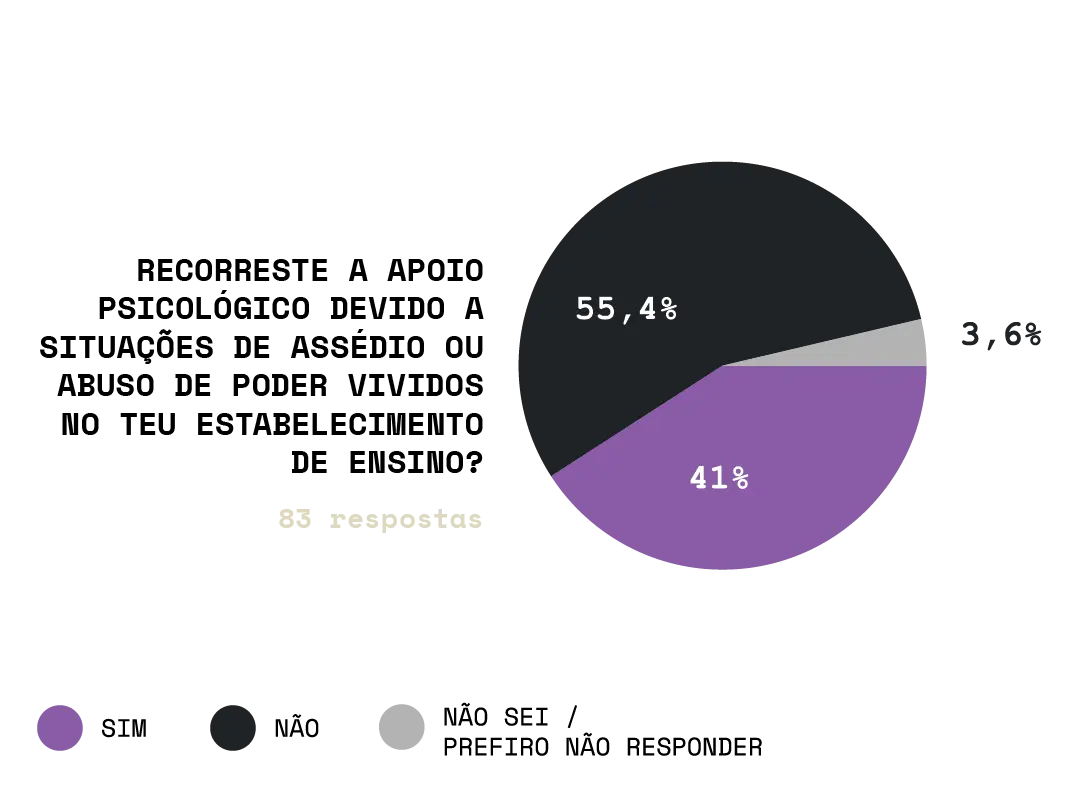

No total, foram-nos reportados casos referentes a 22 instituições de ensino superior, incluindo universidades, institutos politécnicos e escolas superiores não integradas. Cerca de 89,2% dos participantes alegam ter sofrido pessoalmente algum tipo de abuso, e destes, cerca de 70,3% afirmam que as pessoas envolvidas eram docentes ou investigadores e estudantes. Entre aqueles que sofreram pessoalmente e os que testemunharam casos de assédio ou de aproveitamento indevido de trabalho académico, cerca de 41% recorreu a apoio psicológico e 62,7% não denunciou os casos. Além disso, 60,2% do total de participantes admitiu não sentir, ou ter sentido, conforto e segurança no seu estabelecimento de ensino.

O Gerador tem dedicado os últimos meses à investigação de relatos de pessoas que, através deste formulário, se disponibilizaram para falar das suas experiências de abuso de poder. Para esta série, foram feitas entrevistas a membros da academia portuguesa, especialistas, investigadores internacionais e organizações sociais que nos têm ajudado a entender as características deste tipo de problemas no contexto do ensino superior. A auscultação de mais testemunhas e o contacto com instituições, provedorias e fontes oficiais está entre os próximos passos.

NO CASO DO ASSÉDIO OS ÚNICOS DADOS OFICIAIS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS SÃO REFERENTES AO INQUÉRITO FEITO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO ANO PASSADO, ABERTO NA SEQUÊNCIA DAS DENÚNCIAS DE ASSÉDIO NO CES.

Ao conjunto de entrevistados, foi explicitado que não constitui um propósito desta investigação proceder à identificação de alegadas vítimas e agressores, mas antes perceber a dimensão e gravidade destes problemas no ensino superior português, e quais as medidas que estão (ou que devem) ser adotadas pelas instituições académicas para a sua prevenção e combate. Queremos perceber as circunstâncias que dificultam as denúncias de casos de assédio e explorar o modo como as estruturas hierárquicas e as dinâmicas de poder que existem no ensino superior são facilitadoras destes abusos. Tendo em conta a forma como o assédio sexual afeta de forma desproporcional as mulheres, pretendemos ainda aprofundar o papel que a identidade de género desempenha nestes tipos de violência.

No caso do assédio, não existem dados nacionais detalhados que permitam saber qual a verdadeira profundidade destes problemas nas instituições académicas portuguesas. Os únicos dados oficiais de abrangência nacional que se encontram disponíveis são referentes ao inquérito feito às instituições de ensino superior em abril do ano passado, aberto na sequência das denúncias de assédio no CES. A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, deu conta de que o levantamento revelou 38 queixas de assédio sexual nos últimos cinco anos, dos quais quatro resultaram em sanções, mas não conseguiu especificar o tipo de sanções aplicadas. Foram também recebidas 78 denúncias por assédio moral, das quais resultaram cinco sanções disciplinares.

Ainda assim, estes números não são representativos do problema: as dificuldades de denúncia sentidas pelas vítimas e as suas testemunhas dificultam a obtenção de um retrato fiel da realidade. Em dezembro de 2022, a Federação Académica de Lisboa (FAL), que representa mais de 94 mil estudantes da Área Metropolitana de Lisboa (AML), levou a cabo um inquérito destinado a toda a comunidade académica da AML e, num total de 2120 respostas válidas, cerca de 20% dos inquiridos confessaram já ter sido vítimas (13%) ou testemunhas (7%) de casos de assédio.

No âmbito da denúncia, a FAL revelou que cerca de 90% dos inquiridos não denunciou quaisquer casos às entidades competentes, sendo que as principais razões foram: a falta de convicção no resultado da denúncia (31%); o facto de a vítima não querer denunciar (25%); a falta de conhecimento de meios de denúncia (17%); e a vontade de manter o anonimato (16%). Além disso, a FAL admitiu ainda a «tendência verificada através da resposta «outro» que aponta para o receio de represálias decorrentes da denúncia» (11%).

ALGUNS DADOS DO FORMULÁRIO DO GERADOR

CLICA EM CADA GRÁFICO PARA FAZER ZOOM

De facto, o medo de retaliação por parte das instituições edifica um forte obstáculo entre a vontade de denunciar e a respetiva formalização da denúncia, como explica Júlia Garraio, investigadora do CES e uma das coautoras do estudo “Assédio sexual na academia na era #metoo”, financiado pelo Iscte – Instituto Universitário de Lisboa. «As vítimas de assédio sexual na academia não são apenas as mulheres [que sofreram comportamentos abusivos], são todas aquelas pessoas que apoiam e que são penalizadas», sublinha. Para os que escolhem formalizar denúncias às entidades competentes, a responsabilização de acusados esbarra com a própria legislação. As práticas de assédio moral ou sexual representam uma contraordenação muito grave no Código do Trabalho português, mas, ainda que à luz de vários artigos do Código Penal as vítimas possam apresentar queixa, o comportamento não constitui crime.

“A forma mais consensual, aquela que é do ponto de vista científico a mais correta, define assédio como um comportamento persistente, que acontece repetidamente e que tem como objetivo incomodar, negar, diminuir, objetificar.” As palavras são de Daniel Cotrim, psicólogo clínico e assessor técnico da direção da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O psicólogo reforça que, quer se trate de assédio moral ou sexual, “é um comportamento persistente”. Esta é uma noção algo díspar do uso coloquial do termo, já que, “normalmente, olhamos para o assédio apenas como algo que nos prejudica e que nos faz sentir mal”, logo, como uma situação pontual que prejudica a vítima, ignorando a componente da persistência. Para comportamentos deste género, mas que só ocorram uma vez, a denominação correta será “importunação”, diz.

ASSÉDIO(S) E ABUSO DE PODER: ALGUMAS DEFINIÇÕES

O Boletim do Secretário-Geral das Nações Unidas, de 11 de fevereiro de 2008, define assédio, assédio sexual e abuso de poder como:

CLICA EM CADA BOTÃO PARA VER CADA DEFINIÇÃO

Assédio é qualquer conduta imprópria e indesejada que possa ser razoavelmente esperada ou percebida como causa de ofensa ou humilhação a outra pessoa. O assédio pode assumir a forma de palavras, gestos ou ações que tendem a irritar, alarmar, abusar, rebaixar, intimidar, menosprezar, humilhar ou constranger outra pessoa ou que criam um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo.

Assédio sexual é qualquer avanço sexual indesejado, solicitação de favor sexual, conduta ou gesto verbal ou físico de natureza sexual, ou qualquer outro comportamento de natureza sexual que possa ser razoavelmente esperado ou percebido como ofensivo ou humilhante a outrem, quando tal conduta interfere no trabalho, é transformada em condição de emprego ou cria um ambiente de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo. Embora normalmente envolva um padrão de comportamento, pode assumir a forma de um único incidente. O assédio sexual pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo ou oposto. Tanto homens como mulheres podem ser vítimas ou agressores.

Abuso de poder é o uso indevido de uma posição de influência, poder ou autoridade contra outra pessoa. Isto é particularmente grave quando uma pessoa usa a sua influência, poder ou autoridade para influenciar indevidamente a carreira ou as condições de emprego de outra pessoa, incluindo, mas não limitado a nomeação, atribuição, renovação de contrato, avaliação de desempenho ou promoção. O abuso de poder também pode incluir conduta que crie um ambiente de trabalho hostil ou ofensivo que inclua, entre outros, o uso de intimidação, ameaças, chantagem ou coerção. A discriminação e o assédio, incluindo o assédio sexual, são particularmente graves quando acompanhados de abuso de poder.

Em Portugal, o assédio moral e sexual não são considerados crimes pelo Código Penal, mas são tratados como contraordenações muito graves segundo o Código do Trabalho. Fora do ambiente de trabalho, a importunação sexual é reconhecida, conforme o artigo 170.º do Código Penal, que estabelece punições para quem importunar outra pessoa com atos de caráter exibicionista, propostas de teor sexual ou constrangimento para contato de natureza sexual, com penas que podem ir até um ano de prisão ou multa de até 120 dias, a menos que uma disposição legal mais grave seja aplicável.

A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, conhecida como Convenção de Istambul, foi adotada em 11 de maio de 2011 e ratificada por Portugal em 2013. Este documento, em seu quarto capítulo, foca na proteção e apoio, obrigando os países signatários a adotarem medidas legislativas, ou outras, para proteger as vítimas de qualquer novo ato de violência e garantir a existência de mecanismos adequados para a cooperação efetiva entre todos os serviços estatais competentes no que diz respeito à proteção e apoio das vítimas e testemunhas de todas as formas de violência cobertas pela convenção.

O artigo 40.º da Convenção de Istambul estipula que as partes devem adotar medidas, sejam legislativas ou outras, para garantir que qualquer comportamento indesejado de natureza sexual, seja ele verbal, não verbal ou físico, que tenha o intuito ou efeito de violar a dignidade de uma pessoa, especialmente quando cria um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo, esteja sujeito a sanções penais ou outras sanções legais. Contudo, surge a dúvida se o Código Penal português segue essa recomendação de criminalização. Um psicólogo da APAV esclarece que não, indicando que em Portugal o termo aplicável é importunação sexual e que o assédio sexual, conforme recomendado pela Convenção de Istambul para inclusão na lei, efetivamente não está presente.

Por outro lado, Carolina Amante, advogada e autora do livro “A Prova no Assédio Moral” publicado em 2017, destaca a definição de assédio moral no artigo 29.º do Código do Trabalho, caracterizando-o como um comportamento indesejado, especialmente aquele baseado em discriminação, ocorrido durante o acesso ao emprego, no trabalho ou em formação profissional, que visa ou resulta em perturbação ou constrangimento, afetando a dignidade da pessoa, ou criando um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Assédio sexual, neste contexto, é definido como comportamento indesejado de natureza sexual, manifestado verbalmente, não verbalmente ou fisicamente, com os mesmos objetivos ou efeitos descritos anteriormente.

A prática de assédio é considerada uma contraordenação muito grave em Portugal, conforme está estipulado no artigo 29.º, podendo ainda acarretar responsabilidades penais. Segundo uma advogada, embora os conceitos relacionados ao assédio sejam bastante gerais, são essas as definições adotadas não apenas em contextos laborais, mas também fora deles. A complexidade reside em determinar se há uma continuidade nos comportamentos que violam a dignidade do trabalhador, fazendo-o sentir-se constrangido, diminuído ou hostilizado. Esta concretização, todavia, mostra-se difícil em situações específicas, especialmente quando a prova das alegações recai sobre as vítimas de assédio.

Em 2019, o GREVIO (Grupo de Especialistas em Ação contra a Violência sobre as Mulheres e Violência Doméstica) publicou um relatório avaliando como os países do Conselho da Europa aplicam a Convenção de Istambul. Portugal foi reconhecido por seu compromisso em eliminar a violência doméstica e de gênero, porém foram feitas muitas recomendações para melhorias, com 15 de 55 consideradas de máxima urgência. Uma das sugestões inclui alterações na legislação penal para que o crime de assédio sexual esteja totalmente alinhado com a definição do artigo 40.º da Convenção e para que as circunstâncias agravantes do artigo 46.º sejam consideradas pelos juízes ao condenarem os agressores.

A tentativa mais recente de criminalizar o assédio sexual em Portugal foi rejeitada pelo parlamento em junho de 2023, após várias tentativas desde 2015. Nesse ano, ao artigo sobre importunação sexual foi acrescentado o conceito de “propostas de teor sexual”, o que popularmente ficou conhecido como a criminalização do piropo. O relatório ainda aponta que a formulação atual do artigo 170.º do Código Penal Português não atende plenamente aos objetivos da Convenção de Istambul, que visa identificar um padrão de comportamento cujos elementos individuais, isoladamente, podem não resultar em sanção. Além disso, destaca-se a falta de apoio organizado às vítimas de assédio sexual no país.

DINÂMICAS DE PODER: «O QUE É QUE PESA MAIS?»

Os sistemas hierárquicos que edificam o ensino superior podem fazer das instituições académicas um campo fértil para comportamentos abusivos e más condutas profissionais. «[O mundo universitário] é o mundo perfeito do poder e das divisões hierárquicas do professor e do aluno, do sábio e do não sábio», atesta Daniel Cotrim. Embora considere que isto, em si, não é um problema, ressalva que, no mundo universitário, é comum o poder ser «usado de forma perversa e negativa.»

Entre os anos de 2009 e 2012, Isabel (nome fictício a pedido da entrevistada) frequentou o ensino superior num curso artístico em Lisboa. A antiga estudante recorda que os comentários «altamente destrutivos» por parte de alguns dos docentes faziam com que os momentos de avaliação se tornassem «perfeitamente assustadores». «Colegas meus tiveram de ouvir professores [a dizer] que os seus trabalhos “lhes puxavam o vómito”, “que nem um cão comeria”, ou que “[o trabalho] está uma merda tão grande que nem o lixo o aceitaria”», conta.

Ainda que reconheça que «existe sempre um grau de subjetividade» na avaliação de trabalhos artísticos, Isabel reforça a necessidade de os professores serem pedagógicos. «Acima do grau de subjetividade, tens de ter pedagogia. [Um professor] não pode achar que os estudantes são menos do que ele: são pessoas que estão a aprender.»

Apesar das diferenças mais evidentes de poder entre estudantes e professores ou orientandos e orientadores, mesmo entre pares, as estruturas académicas estão organizadas de forma estruturada. Entre os estudantes, os Códigos de Praxe de cada instituição estabelecem múltiplos graus hierárquicos, dependentes do número de matrículas, que consagram diferentes direitos a cada um. No caso da Universidade de Coimbra, a hierarquia da Praxe, em escala ascendente, é definida do seguinte modo: Bicho, Paraquedista, Caloiro Nacional, Caloiro Estrangeiro, Caloiro Pastrano, Semiputo, Pé-de-Banco ou Puto, Candeeiro, Quartanista, Quintanista, Duplo Quintanista, Semilente, Veterano e Dux Veteranorum. Só os Doutores, nome atribuído aos estudantes com o estatuto de Semiputo ou superior, que possuem duas ou mais matrículas, podem mobilizar para a praxe os estudantes caloiros.

Entre docentes e investigadores, as diferentes fases da carreira definem responsabilidades e tarefas distintas nas instituições. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica estabelece a existência de três categorias, em escala ascendente: investigador auxiliar, investigador principal e investigador-coordenador. Por sua vez, o Estatuto da Carreira Docente Universitária define também três categorias, da base para o topo: professor auxiliar, professor associado e professor catedrático.

A investigadora do CIES/IUL, Thais França, destaca as dificuldades de progressão nas carreiras académicas. «Passa-se muito tempo [a trabalhar de forma] precária, e isso significa instabilidade, tem de se fazer um check em muitas caixinhas para conseguir avançar na carreira», explica. Para além da precariedade, a doutorada sublinha que o ambiente académico é «extremamente insalubre» e marcado pela alta competitividade, a sobrecarga de trabalho e pela pressão da produtividade.

Estas características não constituem, no entanto, exclusividades do ensino superior português. Thais França argumenta que a academia, de modo geral, é um espaço que reproduz as relações desiguais de poder visíveis na sociedade, nomeadamente as relações de género. «[O ensino superior] construiu-se primeiramente como um espaço masculino e foi ocupado, sobretudo, por homens brancos, que puderam ditar as normas e as dinâmicas da instituição», destaca.

Em abril do ano passado e em entrevista a Ankur Kalra do podcast Parallax, a académica alemã Susanne Täuber, especialista em Psicologia Social, disse algo semelhante à investigadora do CIES/IUL. «As universidades nunca foram instituições igualitárias, nem equitativas: foram fundadas sob os princípios da desigualdade, contextos socioeconómicos, e [sob o princípio] de superioridade face aos demais.»

No caso do assédio sexual, que afeta sobretudo as mulheres, Thais França relembra que a sub-representação das mulheres em posições hierárquicas superiores faz com que a desigualdade de género e este tipo de comportamentos abusivos sejam mais comuns no espaço académico. «Qualquer construção de uma agenda de debate é feita de um confronto entre quem tem poder para o pautar e quem não tem», elucida. Como o número de mulheres nessas posições não é tão significativo, a investigadora acredita que se torna mais difícil conseguir trazer esses problemas para a agenda de discussão.

De facto, os números existentes demonstram que Portugal segue a tendência europeia do efeito tesoura: à medida que se sobe nas posições mais estáveis e elevadas da hierarquia académica, a proporção de mulheres que frequenta e conclui o ensino superior decresce. Apesar de constituírem cerca de metade do pessoal académico, as mulheres representam menos de 1/3 da categoria de topo da carreira. Os dados fazem parte dos resultados do projeto Igualdade de Género nas Instituições de Ensino Superior, divulgado em fevereiro de 2023, e coordenado pelo Centro Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Além disso, face ao contexto europeu, o estudo coordenado pelo CIEG dá conta de que Portugal é o país onde se verifica a maior proporção de mulheres investigadoras a trabalhar com contratos «precários», por comparação com os homens.

No artigo Harassment as a consequence and cause of inequality in academia [Assédio como uma consequência e a causa da desigualdade na academia], publicado em 2022, os autores Susanne Täuber, Kim Loyens, Sabine Oertelt-Prigione e Ina Kubbe explicam que os membros da academia que pertencem a minorias ou a grupos sub-representados tendem a ser os mais vulneráveis perante potenciais agressores.

CLICA NA IMAGEM PARA LER O

O CASO DE

SUSANNE TÄUBER

A investigadora alemã foi despedida pela Universidade de Groningen, nos Países Baixos, em 2023, e alega que a causa se encontra relacionada com o facto de ter criticado algumas das políticas de igualdade de género da instituição. No artigo Undoing Gender in Academia: Personal Reflections on Equal Opportunity Schemes, publicado em 2019, Täuber conclui que o programa Rosalind Franklin Fellowship, direcionado a investigadoras internacionais doutoradas, em que a própria académica se encontrava inserida, promovia medidas que não se traduziam em progressos efetivos devido à distância compreendida entre a «política no papel» e a realidade verificada. «Passei a acreditar que iniciativas deliberadamente criadas para promover a igualdade de género poderiam inadvertidamente funcionar contra as mulheres», escreveu. Apesar do apelo de Täuber para que a instituição reduzisse o fosso entre a teoria e a prática, os seus superiores sentiram que a publicação era inapropriada e danosa para a universidade.

Seguiram-se anos de más relações laborais que culminaram com o despedimento da autora, que decidiu levar o caso a tribunal, argumentando que a publicação do artigo a tinha impedido de obter uma promoção e que o despedimento era um atentado contra a sua liberdade de expressão. Em janeiro, o Tribunal Arnhem-Leeuwarden decidiu que o contrato de trabalho de Täuber foi justamente rescindido devido a «relações laborais gravemente perturbadas». Não foram encontrados indícios suficientes de que o despedimento estivesse diretamente relacionado com o artigo que a académica publicou em 2019. Além disso, o tribunal deu conta de que as más relações laborais terão começado antes da publicação do artigo.

«O tribunal concorda com [a trabalhadora] no sentido de que o conteúdo do seu artigo constitui um elo na cadeia de acontecimentos que conduziu à eventual rescisão do contrato de trabalho. Mas essa cadeia não começou com a publicação do ensaio. E entre a publicação em junho de 2019 e a data de apresentação do pedido de dissolução em dezembro de 2022, decorrem aproximadamente dois anos e meio, durante os quais muita coisa aconteceu que influenciou a relação laboral», lê-se na decisão do tribunal.

Nesse sentido, é frequente atitudes e comportamentos xenófobos, racistas, homofóbicos ou sexistas penetrarem as paredes das instituições académicas, podendo estes enquadrar-se nos casos de assédio moral. Os autores do estudo referem que a perpetuação e reprodução da «desigualdade intersecional» no meio académico, também contribui para a «formação de novos assediadores através de dinâmicas que ainda não são bem compreendidas, mas que requerem mais atenção por parte dos académicos e dos decisores políticos».

Para além da maior vulnerabilidade dos grupos sub-representados, alguns investigadores destacam a forma como as instituições académicas tentam proteger os alegados agressores de quaisquer acusações ou consequências. A secundarização deste tipo de comportamentos, assim como a «cultura do silêncio», acabam por ser facilitadores da reprodução de abusos no ensino superior.

Em Breaking the silence around academic harassment (2022) [Quebrando o silêncio em torno do assédio académico], os académicos Susanne Täuber, Nancy F. Oliveri, Dora Kostakopoulou e Morteza Mahmoudi explicam que o encobrimento de casos de assédio por parte de instituições académicas tem sido uma prática comum de forma a proteger os seus interesses. «Estes interesses giram, principalmente, em torno da reputação e do dinheiro, facilitando assim a proteção de perpetradores bem financiados e dos recursos que eles trazem para as universidades.»

Júlia Garraio, uma das autoras do referido estudo Assédio sexual na academia na era #metoo, explica que a reputação das instituições é tida em conta no tratamento de casos de assédio. Juntamente com as investigadoras Maria Helena Santos e Carla Cerqueira, a académica ouviu, durante cinco meses, 18 mulheres ligadas às universidades de Lisboa, Coimbra, Porto e Minho, de diferentes áreas científicas e gerações, dos 40 aos 70 anos. «Numa das entrevistas que realizámos, a entrevistada referiu que as instituições têm de pensar: será que me interessa perder esta pessoa [agressora] que traz tanto dinheiro e prestígio à instituição, que publica muito e é reconhecida na área? O que é que pesa mais?»

A VIOLÊNCIA DE GÉNERO E A CULPABILIZAÇÃO DAS VÍTIMAS

No preâmbulo da Convenção de Istambul, os Estados-Membros do Conselho Europeu e restantes signatários reconhecem que «a violência contra as mulheres é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens que conduziram à dominação e discriminação contra as mulheres pelos homens, o que as impediu de progredirem plenamente». É assinalado ainda que «mulheres e raparigas estão muitas vezes expostas a formas graves de violência, tais como a violência doméstica, o assédio sexual, a violação, o casamento forçado, os chamados crimes de honra e a mutilação genital», sendo apontado que todas estas formas de agressão constituem graves violações dos direitos humanos e obstáculos significativos à igualdade de género.

Em 2011, a UMAR desenvolveu o projeto Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual, no qual trabalharam 26 investigadores que percorreram as ruas de oito cidades do país. «É um projeto que visa levar à consciencialização e ao debate público o problema do assédio sexual, um crime ainda pouco visível em Portugal, que é um crime muito insidioso, porque é muito difícil de provar», disse Maria José Magalhães, na altura presidente da UMAR, em declarações à agência Lusa. A investigadora avançou ainda que «tudo indica que quatro em cada dez trabalhadoras são vítimas de assédio sexual» e que «englobando trabalho e esfera pública em geral, incluindo a rua, temos a indicação de que é uma mulher em cada três».

Das 928 pessoas inquiridas em 2011, 58,69 % não sabiam «o que é o assédio sexual». Mais de uma década depois, Tatiana Mendes entende que «os acontecimentos a nível internacional trouxeram alguma sensibilização, para o bem e para o mal, acerca do tema; pelo menos, trouxeram a consciência desta realidade». «Eu integrei esse projeto, fui uma das pessoas que andou de cidade em cidade a questionar sobre o que é o assédio sexual e, de facto, a diferença é abismal», conta.

No entanto, apesar de existir uma maior consciencialização e um maior conhecimento, as estruturas e convenções sociais mantêm-se, em larga escala, como eram. Joana Sales aponta que «ainda vivemos numa sociedade patriarcal» e que «o fenómeno da violência de género ainda é visível, sob todas as formas, e o assédio é mais uma delas». Tatiana Mendes completa a colega: «ainda há uma cultura de normalização das violências – podemos falar de um plural, das violências sexuais. A cultura da violação ainda é uma realidade, e isso faz com que se eduque desde cedo os rapazes para a objetificação sexual do corpo das mulheres, e as mulheres ainda são educadas nesta sexualidade passiva».

Daniel Cotrim defende que o problema vai para lá da normalização: «Nós vivemos numa sociedade que naturalizou este tipo de comportamento.» Como? «É natural um homem dizer ou fazer determinado tipo de coisas, e é natural as mulheres serem sujeitas a ele. É mais do que banalizar, é mais do que vulgarizar: é um comportamento natural», analisa o psicólogo da APAV, acrescentando que «vivemos num país machista, patriarcal e misógino, e que com muita ou pouca cultura, com muita ou pouca idade, as pessoas acham o assédio um fenómeno natural».

A partir da sua experiência clínica, relata que, «num primeiro momento, o assédio é sentido como uma espécie de “ups, olha, hoje é comigo”. Como profissional, ouço isto há muitos anos. Num segundo momento, surge o sentimento de culpabilidade. “Se calhar, vim com um vestido muito justo, se calhar, trago um decote muito grande, se calhar, fui eu a encostar-me a ele, se calhar…” Portanto, quando se levanta a dúvida na nossa cabeça, estamos automaticamente a culpabilizar-nos, e a não perceber que não temos culpa nenhuma – e que a responsabilidade do que está a acontecer de errado é da outra pessoa». As técnicas da UMAR também destacam este processo de culpabilização – ou autoculpabilização – das vítimas de violências sexuais, que consideram ser inerente a esta «cultura da normalização» ou «cultura de violação».

Por um lado, surgem desafios na autoidentificação com a realidade de vítima. «Há todas estas narrativas que construímos e que, de facto, não têm congruência com essa possibilidade de se ser vítima de algo», observa Tatiana Mendes. Mas «também é muito mais fácil eu reconhecer quando sei que algo existe, e é muito mais fácil integrar na narrativa quando percebo que é algo comum – e também acredito que seja mais fácil combater e ultrapassar (pondo aqui muitas aspas, porque obviamente as experiências são muito diferentes)». No entanto, «ao nos vermos como vítimas, também rapidamente nos culpamos. E rapidamente diminuímos a situação, convencemo-nos de que não foi nada. E daí também esta dificuldade em aceitarmos, em contar a alguém, ou até em dizermos a alguém que tem de sair da situação em que está.»

O psicólogo clínico da APAV acredita que ainda há mais uma variável na equação: «Se o resto das pessoas, homens e mulheres, não reagem, não dizem nada, não me defendem, então é porque eu é que estou mesmo errada.» A impunidade da pessoa que tem este tipo de comportamentos é absoluta, e a autoculpabilidade da vítima deste tipo de comportamentos é enorme. E tudo isto com a cumplicidade de quem está à volta. Acredita ainda que todos estes processos contribuem para que «o número de denúncias e queixas» seja «muito baixo».

Marisa Fernandes, psicóloga da UMAR, conta que o número de mulheres que chegam ao Centro de Atendimento é bastante reduzido quando comparado com outro tipo de violências. «Acho que também afeta aqui a maneira como as pessoas olham para estas situações. O que é isto do assédio sexual? Tem um nível de gravidade ao ponto de eu precisar de pedir ajuda? Pondo ao lado de uma violação, por exemplo, parece menos grave, mas como é que isso faz uma mulher se sentir? Se calhar, também seria bom receber apoio, poder desconstruir o que está a acontecer, talvez até receber ajuda para preparar uma queixa. Mas a verdade é que ainda não sentimos esta vontade nas pessoas de pedir ajuda por situações de assédio sexual», lamenta. Daniel Cotrim acredita que as pessoas só apresentam queixa quando já «sentem a sua vida em risco, quando já há outros aspetos misturados com esta importunação, com este assédio», como perseguição, ameaças ou risco de violência física.

«Sabemos que, fora do contexto laboral, as mulheres são as vítimas ideais e que são desproporcionalmente as mais afetadas por este tipo de situações», avança o psicólogo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em cada três mulheres sofre ou já sofreu alguma forma de violência sexual. Embora a maioria das agressões seja cometida em contextos de intimidade ou em contextos familiares, a violência sexual pode acontecer em qualquer local. A maior organização norte-americana contra a violência sexual (a RAINN, de Rape, Abuse & Incest National Network), por exemplo, reporta que, em contexto universitário, 26,4 % das estudantes de licenciatura e 9,7 % das restantes (mestrado, doutoramento e outros tipos de formação) são vítimas de violência sexual. Claro que, como diz o relatório mencionado da OMS, «dado os elevados níveis de estigma», os números reais serão «significativamente mais elevados».

Ângelo Fernandes é o presidente da associação Quebrar o Silêncio, «a primeira e única associação portuguesa, sem fins lucrativos, que presta apoio especializado a homens e rapazes sobreviventes de violência e abuso sexual». O fundador da associação expõe que, «na maioria dos casos, são homens que abusam – seja de homens ou de mulheres, de meninos ou de meninas. E sabemos que a maioria das vítimas também são meninas ou mulheres. Mas isso não significa que não haja rapazes ou homens a serem abusados sexualmente. Pelo contrário: um em cada seis homens é vítima de alguma forma de abuso sexual antes dos oito anos». De acordo com o estudo publicado em 2016, intitulado Assédio sexual e moral no local de trabalho em Portugal, 8,6 % dos homens inquiridos referem assédio sexual e 15,9 % referem assédio moral. Ainda, segundo o relatório da RAINN já mencionado, 6,8 % dos estudantes de licenciatura homens e 2,5 % dos restantes são vítimas de violência sexual.

E se existe dificuldade de autoidentificação como vítima nas mulheres, esta também existe no contexto masculino – “nesta visão binária de género”, como diz Tatiana Mendes. O fundador da Quebrar o Silêncio reflete que, “por haver um conhecimento maior na área das mulheres, pode ser mais comum uma mulher identificar que foi vítima de assédio sexual, por exemplo, no local de estudo ou de trabalho, que fale com alguém, que haja uma resposta adequada e uma procura de apoio”. Porém, “no caso dos homens, como ainda não há esse conhecimento e essa consciência, muitas vezes não identificam o assédio sexual como tal”, e, mesmo que identifiquem, “não sabem com quem falar”. Adicionalmente, também pode acontecer de, “falar com algum colega, este até pode desvalorizar ou perguntar porque é que não ‘aproveitou'”.

Ângelo Fernandes defende que “há uma série de questões relacionadas com as masculinidades, com ideias estereotipadas de que um homem tem de estar sempre preparado para ter relações sexuais, ou que os elogios por parte de uma mulher são sempre elogios, não podem ser importunação sexual”. “De uma forma geral, a violência sexual é um tema tabu que está repleto de mitos e crenças erradas”, conclui.

RETALIAÇÃO, MEDO E DEPENDÊNCIA: AS DIFICULDADES DA DENÚNCIA

Em abril do ano passado, a propósito da divulgação dos dados do inquérito conduzido junto das instituições académicas na sequência dos casos no CES, a então ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, revelou que a maioria já tinha adotado códigos de conduta – cerca de 81% das universidades, 65% dos institutos politécnicos e 87% das instituições privadas. Em simultâneo, a governante deu conta de que 70% das universidades públicas têm canais de denúncia, bem como 68% dos politécnicos e 95% das instituições privadas.

Apesar destes instrumentos e da existência de provedorias, é comum o receio de avançar com uma queixa superar a vontade de justiça. A falta de uma rede de suporte, o medo da exposição ou a desconfiança em relação à autonomia dos mecanismos de denúncia que são geridos internamente pelas instituições podem desencorajar as vítimas. Ainda assim, e apesar das críticas do Sindicato Nacional de Ensino Superior (SNESup), Elvira Fortunato afastou, na altura, a criação de uma estrutura nacional que possa receber queixas.

Em maio de 2023, o Governo anunciou a constituição de uma comissão para desenvolver uma Estratégia de Prevenção do Assédio nas Instituições de Ensino Superior. A comissão seria constituída por representantes das universidades e institutos politécnicos, do setor público e privado, de federações e associações de estudantes do ensino superior, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e da Comissão para Igualdade no Trabalho e no Emprego.

Margarida Isaías, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, foi a estudante universitária nomeada, no dia 7 de julho de 2023, para representar os estudantes nesta comissão. No entanto, a aluna de Medicina revela ao Gerador que o grupo não chegou a iniciar os trabalhos previstos. “A comissão nunca foi oficializada. Nós nunca reunimos, portanto, nunca aconteceu absolutamente nada”, conta. Acrescentando que: “com este contexto nacional de instabilidade que vivemos, também não sabemos como é que isto está.”

No dia 6 de março, o Gerador contactou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para obter esclarecimentos sobre a Comissão e a Estratégia de Prevenção do Assédio nas Instituições de Ensino Superior, mas não obteve resposta.

Nota: a entrevista com a Margarida Isaías foi realizada no dia 15 de março de 2024.

A associação sem fins lucrativos Academic Parity Movement tem vindo a dedicar-se, desde 2019, à erradicação do bullying, discriminação e violência através do apoio que disponibiliza a estudantes e académicos. Em “Breaking the silence around academic harassment” [Quebrando o silêncio em torno do assédio académico], alguns dos dirigentes associativos explicam os múltiplos fatores que fazem com que vítimas duvidem dos sistemas de denúncia existentes e acabem por não partilhar as suas experiências através de vias institucionais. Os associados explicam que as diretrizes e os sistemas de denúncia disponíveis são em grande parte ineficazes, principalmente devido à lacuna existente entre a política e a prática.

Esta lacuna contribui para que as instituições protejam os perpetradores, ao mesmo tempo que silenciam e retaliam contra os denunciantes. «Como consequência, os assediadores académicos prosperam nos nossos “quintais” científicos como uma regra e não como uma exceção, acompanhados pela inevitável traição institucional e pela (re)traumatização daqueles que denunciam o bullying.»

Para além destas dificuldades, os dirigentes sublinham que muitas das pessoas que sofrem de assédio ou bullying em contexto académico acabam por ser afastadas das instituições antes de terem a oportunidade de apresentar qualquer denúncia. Estas situações são mais comuns para os académicos com contratos com termo e que trabalham sob condições precárias. Para profissionais estrangeiros que possuam vistos de trabalho, o receio de ter de abandonar o país pode mesmo tornar inviável avançar com qualquer queixa.

Ao longo da realização das entrevistas para o estudo “Assédio sexual na academia na era #metoo”, Júlia Garraio conta que era comum as vítimas de assédio sexual sofrerem algum tipo de penalização quando tentavam confrontar os alegados agressores de forma mais proativa. «Houve um caso, por exemplo, em que a vítima foi isolada nos grupos de investigação e ficou com a fama de má colega e traidora», explica. Perante as represálias, a investigadora decidiu não avançar com uma queixa formal e acabou por preferir mudar de instituição.

Para além das penalizações académicas ou profissionais, a saúde mental das vítimas é prejudicada neste tipo de situações. «Outra das nossas entrevistadas [que tentou denunciar o seu agressor] diz que foi um ano terrível, em que metade do departamento se virou contra ela. Psicologicamente foi muito duro, e isso acabou por ter impacto na sua produção académica, porque não conseguiu trabalhar com o mesmo entusiasmo», conta Júlia Garraio.

Para Catarina (nome fictício a pedido da testemunha), seis anos de comportamentos abusivos por parte de superiores hierárquicos, enquanto exercia funções como investigadora numa instituição académica, culminaram num diagnóstico de burnout e consequente baixa médica. «Era humilhada à frente dos colegas de trabalho e [havia uma] desconsideração total pela vida pessoal», explica. Prazos apertados para a realização de tarefas que implicavam um «elevado esforço intelectual» e a atribuição de trabalho excessivo para equipas pequenas em que os membros ficavam sobrecarregados foram algumas das situações que vivenciou. «Apenas me deixavam tirar dez dias úteis de férias por ano, apesar de formalmente ficar registado que tinha tirado os 22 dias úteis previstos no contrato», conta também.

Carolina Amante apoia trabalhadores na denúncia de assédio moral em contexto de trabalho. A advogada explica que a dependência económica das instituições pode funcionar também como um fator que desincentiva a denúncia por parte das vítimas. «As pessoas estão economicamente dependentes dos empregadores, e o trabalho, sendo uma forma de realização pessoal, acaba por ser uma componente muito importante das suas vidas», argumenta. O mesmo se passa com possíveis testemunhas. «[Se os colegas] estão completamente dependentes da instituição, o mais provável é não correrem o risco [de ser despedidos].»

Para os colegas que decidam testemunhar ou apoiar as vítimas de casos de assédio também podem existir consequências e retaliação institucional: foi essa uma das conclusões do estudo “Assédio sexual na academia na era #metoo”. «As vítimas de assédio sexual na academia não são apenas as mulheres [que sofreram comportamentos abusivos], são todas aquelas pessoas que apoiam e que são penalizadas. Num dos casos, a pessoa sofreu represálias muito fortes por tentar que as coisas fossem investigadas», atesta Júlia Garraio.

Apesar do impacto negativo que estes comportamentos abusivos podem ter nas vítimas, Carolina Amante destaca que nem sempre as pessoas têm consciência de que estão a sofrer assédio. Especialmente no que diz respeito ao assédio moral em contexto laboral, é comum que estes comportamentos comecem de forma subtil, ao ponto de as próprias vítimas não os reconhecerem inicialmente como abusivos. A advogada salienta a importância do autoconhecimento, que muitas vezes requer conversar com alguém externo, seja da família ou um amigo, que possa apontar a anormalidade desses comportamentos.

No contexto académico, Sandra (nome fictício), durante o último ano da sua licenciatura, enfrentou uma situação de assédio sexual por parte de um docente responsável pelo seu projeto de investigação. Com apenas 23 anos e o docente com 37, Sandra descreve uma falta de consciência sobre o que estava a acontecer no momento. O trauma do abuso levou-a a interromper os estudos e só regressou à academia três anos mais tarde, decidindo cortar completamente os laços com o docente, colegas e outros professores do curso anterior.

Mesmo após ganharem consciência de estarem a viver situações abusivas, muitas vítimas hesitam em avançar com denúncias formais. Carolina Amante observa que, geralmente, quando as pessoas a procuram, já decorreu bastante tempo desde o início dos comportamentos abusivos, muitas vezes sem qualquer ação tomada durante meses ou até mais de um ano. A advogada sublinha a complexidade e a dificuldade de seguir o caminho da denúncia, que muitas vezes é percebido como desafiador e desgastante pelas vítimas.

Para além de ser difícil provar casos de assédio moral, a advogada explica que, tendencialmente, as pessoas não gostam de se ver a si mesmas como vítimas. «As pessoas vão tentar resolver [estes problemas] internamente, vão pensar que conseguem ultrapassar sozinhas.» Além destes fatores, a vergonha desempenha um papel dissuasor. «[A vítima] não vai querer dizer que algo aconteceu e que a magoou, e não vai querer ser confrontada com a situação.»

RESPOSTAS E SOLUÇÕES? «TEMOS DE MEXER NA ESTRUTURA DISTO TUDO»

«Não é que o mundo universitário nos prepare, porque nós já vimos preparados para as questões de poder desde muito cedo», analisa Daniel Cotrim. «Já vimos preparados para perceber que uns mandam mais e outros menos, que uns têm mais poder e outros menos – do ponto de vista positivo, mas também do ponto de vista negativo. Que se formos gordos, usarmos óculos, formos gays, lésbicas, negros, ciganos, temos muito menos poder do que o resto das pessoas. Isto nós aprendemos quando temos seis anos de idade, no primeiro dia em que levamos um empurrão no pátio da escola.»

No seu entender, «quando nos adaptamos bem, a universidade até é um espaço seguro, onde fazemos as amizades que perduram mais anos nas nossas vidas, onde conhecemos as nossas companheiras e companheiros», mas, ao mesmo tempo, os anos de ensino superior dão-nos «o exemplo perfeito e acabado de que a vida é assim». «Aquilo que nos estão a dizer é, “prepara-te, porque esta é a vida real, lá fora as coisas são mesmo assim. Se és desalinhado, acabas por não pertencer a grupo nenhum, acabas por ser o desviante no meio disto tudo”», acrescenta.

Para o psicólogo da APAV, a resposta para estes problemas tem de começar com educação mais cedo na vida. Acredita que «tudo isto» é estrutural e não de conjuntura; «isto está inculcado, isto faz parte da nossa genética enquanto comunidade e enquanto sociedade». Se é estrutural, na sua opinião, então é preciso ir à base e começar a prevenir antes, «trabalhando estes temas cada vez mais cedo com as crianças e com as famílias». Num primeiro momento, esta educação tem de passar por conversas sobre cidadania, igualdade de género e relações interpessoais positivas, defende. «Eu acredito que se começarmos aos poucos a trabalhar a inteligência emocional, a ensinar o que é o “não”, o que é o consentimento… Porque este é um dos problemas do assédio sexual, “ela não disse nada”. Não devia ser preciso dizer nada para se perceber que estamos a incomodar uma pessoa, que estamos a ser desadequados.»

A componente legislativa e judicial também é importante, mas «sabemos que as mentalidades não mudam por despacho». Podemos «criar leis, ser altamente rígidos, punir», mas as pessoas «demoram muitos anos a perceber as leis». E não nos podemos esquecer de que «a instituição policial, a justiça, a educação, a saúde, as organizações não governamentais, todos são compostos por pessoas, e cada um de nós tem um bocadinho de todos estes preconceitos». Logo, «todos nós fazemos parte desta estrutura social, não estamos à parte», aponta.

«Temos de mexer na estrutura disto tudo», acredita Daniel Cotrim, que reflete sobre como mudar a estrutura social. Trabalhar com as pessoas de forma séria, repensar ideias de masculinidade e de consentimento, criar estruturas de apoio a vítimas, acabar com o tabu em torno destes temas, tirá-los dos ciclos noticiosos anuais e pô-los na ordem do dia, e acreditar que as vítimas estão a dizer a verdade são algumas das suas sugestões. Joana Sales, da UMAR, sugere, para lá da criminalização do assédio, que se melhorem os mecanismos de denúncia, tanto no contexto académico como no contexto laboral, e que é preciso «levar isto realmente a sério, não se ficar apenas por guias de boas práticas ou de conduta contra o assédio no local de trabalho, mas haver sistemas mais efetivos e formação interna para os estudantes e trabalhadores».

«E nota-se a resistência das universidades», denuncia: «Mesmo com este grande boom que houve no ano passado das estudantes contra o assédio sexual na academia, tem-se visto pela imprensa que há resistência, é anunciado que se vão criar mais canais de denúncia, gabinetes, inquéritos, mas as coisas não estão a avançar.»

Com base na investigação que desenvolveu, Júlia Garraio relata que «a representatividade feminina seria um passo no caminho certo», que é «uma questão de justiça e de igualdade» e que também pode ajudar «a combater o problema do assédio sexual». No entanto, registou também que mulheres em lugares de liderança podem não fazer assédio sexual, mas podem perpetrar as práticas de assédio moral «de maneira mais insidiosa e, às vezes, mais violenta do que os homens». Logo, «a questão da representatividade também não é vista como a solução mágica para o problema», apesar de poder ajudar.

Em geral, «a academia reflete muito pouco sobre ela mesma», acredita Thais França. Ainda assim, à medida que se vão criando mais espaços de discussão, as pessoas ficam mais alerta e podem contribuir para que mudanças ocorram. A investigadora indica que «estudantes e investigadores têm a responsabilidade de fazer denúncias, de exigirem outro tipo de relação com docentes e orientadores. Também cabe a nós mesmos olhar para a nossa prática e ver o que é que reproduz daquilo que não gostamos na academia, de ver o que é que reproduz daquilo que dificultou o desenvolvimento da nossa carreira académica, e procurar ver o que pode ser feito».

Na opinião de vários dos entrevistados, as denúncias devem ainda poder ser feitas a entidades externas. Já que «denunciar para dentro do sistema não é confortável para as vítimas», diz Daniel Cotrim, é sempre boa ideia contactar «organizações especializadas para lidar com situações destas» e «fazer parcerias com organizações que estão muito mais bem preparadas».

Maria João Faustino, investigadora sobre violência sexual, denuncia a «falta de conhecimento, falta de compreensão e falta de empatia» da sociedade em geral. Defende que «o primeiro grande esforço e compromisso deve ser, precisamente, a desocultação do problema, da sua raiz, da sua dimensão, da sua estrutura, das múltiplas expressões quotidianas que tem e das quais não se fala», acrescentando que tudo isto é válido tanto para o assédio como para as outras expressões da violência sexual. «Porque a invisibilização é o que alimenta estas coisas: a violência sexual alimenta-se do silêncio e a impunidade aos perpetradores alimenta-se do silêncio. Logo, a primeira coisa a fazer é falar sobre o assunto», assinala.