Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Débora Cruz e Sofia Matos Silva

Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho

Ilustrações de Frederico Pompeu

Produção de Sara Fortes da Cunha

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

Digital de Inês Roque

05.08.2024

A precariedade é uma condição vivida pela maioria dos trabalhadores do ensino superior português. Os docentes, investigadores e sindicalistas entrevistados pelo Gerador concordam que os vínculos precários propiciam situações de abuso e enfraquecem o poder destes profissionais face às instituições. Acresce que a possibilidade de assinarem contratos sem termo e de atingirem melhores condições laborais desincentiva as denúncias de situações abusivas. Para além das consequências nefastas para a saúde mental, os entrevistados indicam que a precariedade faz com que o assédio seja normalizado na academia. Ao mesmo tempo, o ambiente atomizado e a elevada competitividade dificultam a resolução destes problemas e contaminam a solidariedade entre colegas.

Esta reportagem é a sexta da investigação Abuso de Poder no Ensino Superior.

Já contabiliza mais de vinte anos de trabalho no ensino superior, mas Susana Santos nunca assinou um contrato sem termo. Já foi bolseira de mestrado e de investigação, bolseira de pós-doutoramento e bolseira de projetos científicos. Neste momento, é investigadora integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE-IUL, em Lisboa, e professora auxiliar convidada na mesma instituição.

Apesar de trabalhar em investigação científica desde que terminou a sua licenciatura, em 2002, ainda não conseguiu ser integrada na respetiva carreira, e o contrato a prazo que assinou há cerca de seis anos, e que está agora a terminar, não lhe permite ter acesso. Em entrevista ao Gerador, Susana quis tornar claro que a sua experiência e percurso não são uma exceção. “O ensino superior vive sobretudo à custa da precariedade dos seus trabalhadores”, assevera.

É também esta precariedade, explica, que deixa docentes e investigadores mais vulneráveis perante casos de abuso de poder e de assédio. A investigadora acredita que o receio de represálias, que muitas vezes desincentiva as denúncias, torna-se mais forte entre os precários, tendo em conta a maior vulnerabilidade e instabilidade a que estão sujeitos. Ainda assim, Susana argumenta que estas situações e medos podem afetar qualquer trabalhador.

“[Entre] quem tem mais de 20 anos de trabalho em ciência, por exemplo, não há ninguém que lhe possa dizer que já não viu muitas situações, ou que já não teve de se defender. Ou [alguém] que já se arrependeu de ter dito, ou não ter dito, de ter avançado, ou de não ter avançado [com uma denúncia], de querer abandonar [a profissão] ou de [querer] experimentar outra instituição para ver se é diferente”, reitera.

Para além dos seus impactos ao nível da saúde mental, a precariedade que se parece eternizar nas vidas dos trabalhadores do ensino superior tem um outro efeito nefasto. O dirigente sindical da FENPROF (Federação Nacional dos Professores), Miguel Viegas, alerta que os profissionais com vínculos precários tendem a conviver com o assédio sem o identificarem como algo abusivo.

O sindicalista afirma que a dificuldade mais “flagrante” de lidar com estes casos é fazer com que os trabalhadores reconheçam que estão a ser vítimas destes comportamentos. “Vi muitas situações de investigadores e de professores convidados envolvidos numa dinâmica de exploração muito para além daquilo que é admissível, mas sem ter a consciência disso, ou em estado de negação.” Também Susana argumenta que a constante vulnerabilidade e instabilidade laboral contribuem para a “normalização” de comportamentos abusivos e a instauração de “hierarquias horizontais” entre colegas.

“Qualquer investigador trabalha em equipa. Nelas, não existem apenas as hierarquias formais dos investigadores juniores, auxiliares, principais e coordenadores. Elas são feitas de hierarquias, muitas vezes, escondidas numa ideia de horizontalidade: as pessoas têm diferentes patamares, que depois internalizam e reproduzem a quem chega de novo. É sempre muito difícil fazer as coisas de forma diferente. Portanto, quem chega vai ser socializado neste ambiente e vai aprender que é nele que se faz ciência”, explica.

A LIGAÇÃO ÍNTIMA ENTRE PRECARIEDADE E ABUSO: OS CASOS DO CES

O relatório final da Comissão Independente do CES, constituída para analisar as denúncias de assédio e abuso de poder no centro de investigação, estabelece uma ligação direta entre a precariedade e as situações abusivas vividas pelas denunciantes. “A exigência laboral desproporcional, a precariedade dos vínculos profissionais e a alta competitividade poderão ter contribuído para situações de favoritismo e de parcialidade comprometendo a integridade que se espera de uma instituição académica e de formação”, exemplificam os redatores.

A divulgação do relatório e a ligação estabelecida entre a precariedade e o abuso motivou a direção e a presidência do Conselho Científico do CES a reconhecer que “o assédio no ensino superior e na investigação é fortemente sustentado na precariedade das carreiras académicas”. Numa carta aberta, os dirigentes do centro de investigação indicaram que as relações laborais precárias são já uma “preocupação crescente a nível internacional”, e partilharam as suas intenções de “dinamizar uma reflexão coletiva sobre esta matéria” e de “apoiar investigação que permita identificar a sua incidência e forma”.

Na sua sexta carta, o Coletivo de Vítimas do CES saúda o centro de investigação pelo voto de compromisso de combater a precariedade vivida pelos trabalhadores do ensino superior. As académicas atestam que este “problema grave na academia portuguesa” vulnerabiliza, não apenas investigadores e investigadoras no início das suas carreiras, mas também os/as profissionais com largos anos de experiência no setor. Tendo em conta as suas próprias experiências com o assédio e o abuso de poder no centro de investigação, as autoras reconhecem que a precariedade as vulnerabiliza e piora as suas situações.

Ainda assim, reforçam que não se podem ignorar “as lacunas no reconhecimento da complexidade do quadro de violência que atravessa as instituições universitárias” e que as suas vulnerabilidades “não se esgotam na precariedade científica”. Entre outros aspetos, relembram que “os assédios afetam desproporcionalmente as mulheres”, reivindicando que o CES combata ativamente o “sexismo estrutural e os modelos de gestão sexistas” académicos.

Há seis anos que Joana [nome fictício a pedido da entrevistada] é contratada por uma universidade como professora auxiliar convidada. Desde que terminou o doutoramento, em 2019, ainda não conseguiu ter acesso à carreira de docência e todos os contratos que assinou, apesar de serem a tempo (quase) integral, com variações entre 95 a 99 %, têm apenas uma duração anual.

“[Estou] na mesma instituição, no mesmo sítio, [com] constantes renovações e contratos anuais. Daí a precariedade, eu não progrido”, explica, em entrevista ao Gerador.

Para além da instabilidade laboral, que se traduz na incerteza em relação ao futuro e na impossibilidade de fazer planos a longo prazo, a professora dá conta de que a precariedade enfraquece o poder dos trabalhadores face às instituições. Garante que na sua vida profissional não vive ou testemunha situações abusivas, mas reconhece a sua fragilidade. “Pertenço a um departamento onde há respeito pelas pessoas, mas os trabalhadores na minha posição ficam expostos. A verdade é que, estando nesta situação, fico à mercê dos outros.”

Apesar de falar abertamente dos seus problemas na universidade, reconhece, tal como Susana, que numa posição precária o receio de represálias se intensifica. “As pessoas estão vulneráveis e podem pensar: ‘Se eu falar, para o ano já não sou contratada’. [As instituições] podem dizer: ‘Para o ano já não preciso de ti’, e vão buscar outra pessoa, porque é fácil.” Neste momento, Joana não concebe uma alternativa melhor para a sua carreira, e diz manter-se nesta posição na esperança de vir a ter um contrato sem termo que lhe confira mais estabilidade.

Para Susana, os planos são idênticos: o seu contrato de seis anos termina em outubro e sobre o que virá a seguir não tem certezas. Garante, no entanto, que os problemas de abuso e assédio no ensino superior não são gerados por indivíduos. “São uma manifestação de relações de poder assimétricas que permitem que determinado tipo de comportamentos e situações possam ocorrer com mais ou menos facilidade. Mas não é um problema do caráter dos indivíduos: não é um problema de um predador que, se retirarmos da equação, tudo volta a funcionar. É um problema mais complexo.”

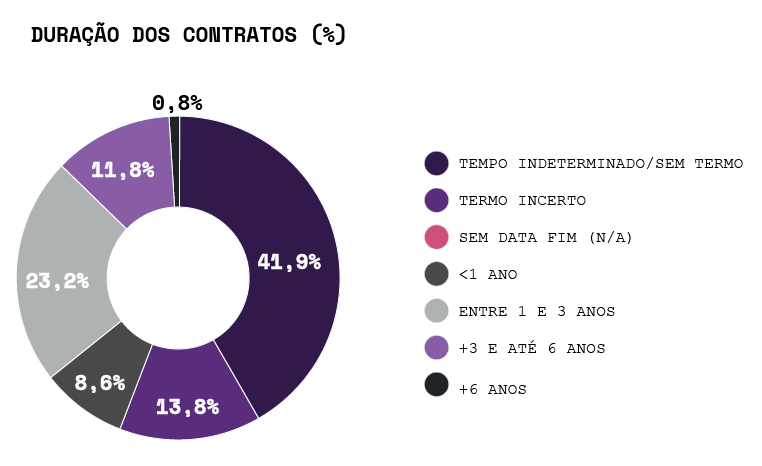

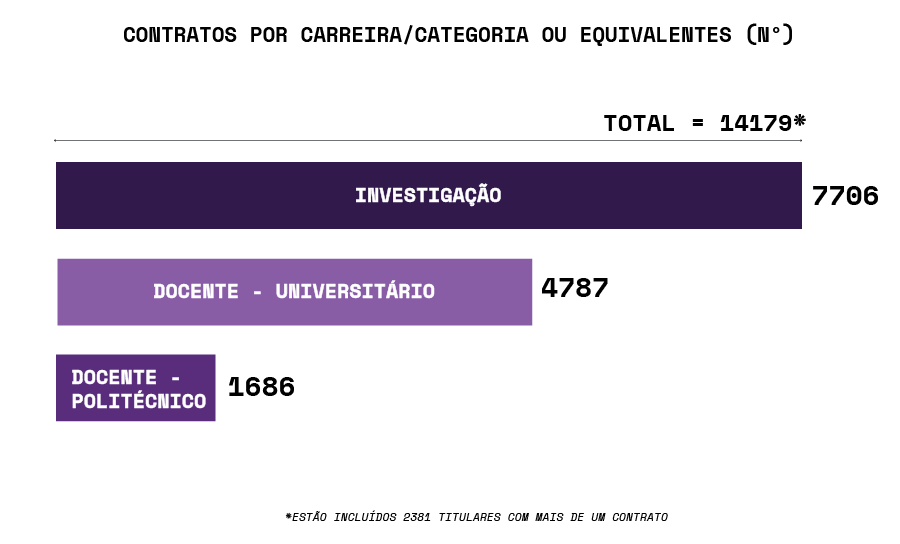

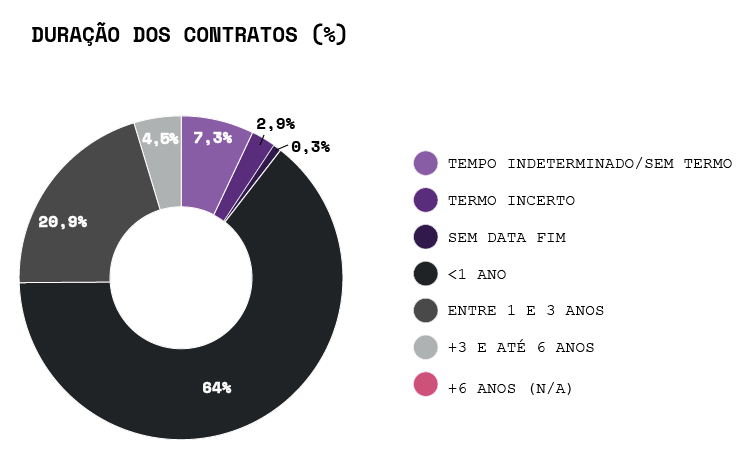

Desde o início do Programa Estímulo ao Emprego Científico, em 2017, apenas cerca de 42 % dos contratos celebrados com docentes e investigadores doutorados são referentes a contratos sem termo. Dos contratos com tempo de término definido, apenas 0,8 % têm uma duração superior a seis anos. Os dados são do Observatório do Emprego Científico e revelam a preponderância da condição de precário no ensino superior.

De acordo com a mesma entidade, se a análise incluir todos os contratos de emprego científico e docente, nomeadamente os contratos celebrados com titulares de doutoramento, profissionais convidados, bolseiros e detentores de cargos de gestão, os números são ainda mais ilustrativos da precariedade no setor. Desde 2017, apenas 7,3 % dos contratos celebrados eram referentes a contratos sem termo, e a grande maioria, cerca de 64 %, correspondia a contratos com uma duração inferior a um ano.

Para José Moreira, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), esta precariedade intensifica de “maneira exponencial” as situações de assédio dentro da academia. “A parte mais fraca da relação de poder está muito mais enfraquecida quando se é precário”, justifica. Miguel Viegas, dirigente sindical do Departamento de Ensino Superior e Investigação da FENPROF, subscreve o argumento.

Em entrevistas ao Gerador, ambos os sindicalistas destacam o caso dos professores convidados que, no ano letivo de 2018/2019, correspondiam a cerca de 43 % de todos os docentes do ensino superior. “Estes [profissionais] dependem visceralmente do professor que supervisiona, que acompanha e que determina a distribuição de serviço. E, claro, sendo precário, há aqui um desequilíbrio [de poder] que favorece abusos. A parte [mais enfraquecida] precisa do vencimento, ou está preocupada com eventuais represálias, e vai aceitando uma situação que, quase sempre, se agrava com o tempo”, sustenta Miguel Viegas.

São múltiplos os fatores que ajudam a explicar a precariedade destes professores. Segundo o Estatuto da Carreira do Docente Universitário, só os profissionais que não tenham enveredado pela “carreira docente normal” devem ser convidados para satisfazer necessidades pontuais ou estabelecer colaborações “úteis” com as instituições. De acordo com José Moreira, esta não é a realidade que muitas vezes se verifica no ensino superior. Aliás, o SNESup estima que metade dos professores nesta condição são contratados como “falsos” convidados.

“Há muitas instituições em que os cursos funcionam à custa da precariedade destes docentes: estão a dar um número muito elevado de horas de aulas e a assegurar cadeiras básicas e fundamentais”, destaca o presidente do sindicato. É o que acontece nos casos de Joana e de Susana que, apesar de serem professoras convidadas, orientam estudantes de mestrado e doutoramento, desenvolvem investigação científica, lecionam múltiplas unidades curriculares e supervisionam outros docentes.

“Faço um trabalho semelhante àquele que os meus colegas fazem. Leciono 12 horas semanais, em média, enquanto que os colegas de carreira podem ir até ao máximo de 9 horas”, conta Joana. Além disso, por não estar integrada na carreira, os seus níveis de remuneração são distintos. “O meu salário é dois terços do salário de um colega em posição igual que esteja na carreira, porque eles recebem com exclusividade, e eu nunca recebo com exclusividade.”

José Moreira explica que, ao desempenharem as mesmas funções do que os colegas integrados na carreira, mas a troco de um salário mais baixo, as instituições acabam por recorrer a estes trabalhadores para satisfazer necessidades permanentes, fazendo uma interpretação abusiva da legislação em vigor e dificultando a entrada destes profissionais na carreira de docente. “Não vemos, de nenhum modo, uma vontade para que isto acabe. Podemos dizer que os dirigentes das instituições estão muito confortáveis com esta situação”, confessa.

O dirigente sindical indica mesmo que algumas instituições chegam a sugerir aos seus trabalhadores precários que, no futuro, talvez lhes consigam assegurar a entrada na carreira ou um contrato de trabalho mais estável, fazendo com que estes se mantenham numa posição vulnerável na esperança de alcançarem melhores condições.

No entanto, as mesmas instituições continuam a recorrer a “mão de obra barata” para satisfazer as suas necessidades permanentes, diz José Moreira. “As instituições não têm alma, nem têm coração. Portanto, não vêem o mal que fazem a estas pessoas, porque viver 10, 15, 20 anos constantemente pendurado por arames é, do ponto de vista humano, uma tragédia.”

Devido a questões orçamentais, e ao “subfinanciamento crónico” da ciência em Portugal, Joana considera que é “muito difícil” as instituições abrirem concursos para posições iniciais de carreira, pelo que, a curto prazo, não antevê uma melhoria da sua situação. Ainda assim, mesmo que os concursos fossem abertos, argumenta que conseguir ser integrada na carreira implicaria um “esforço sobre-humano”.

A professora relembra que os docentes são avaliados nos concursos através dos índices de desempenho associados à investigação que desenvolveram, ao número de artigos que publicaram e ao financiamento que captaram (na quinta reportagem desta série jornalística, o Gerador explica estes índices e as suas implicações). No entanto, como está a lecionar mais horas do que os colegas, Joana não possui tanto tempo para dedicar à investigação científica e à publicação de artigos, pelo que a entrada e progressão na carreira está repleta de dificuldades acrescidas.

Para José Moreira, todos estes fatores aumentam a vulnerabilidade destes profissionais face a abusos por parte de superiores e das instituições. Para conseguirem entrar ou progredir na carreira, explica, os trabalhadores acabam por aceitar com maior facilidade situações abusivas sem contestação. “Há aqui uma relação de poder: os precários anseiam sempre que se se ‘portarem bem’, poderão ser contratados para uma posição definitiva. Por isso, sentem algum condicionamento para agirem de acordo com o que eles pensam que a instituição gostaria que fizessem.”

O CASO DOS BOLSEIROS DE INVESTIGAÇÃO

A Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) reivindica, desde a sua fundação, a revogação do Estatuto do Bolseiro de Investigação, por o considerar um “mecanismo de negação de elementares direitos sociais aos trabalhadores da ciência”, escreviam os associados num comunicado, em 2019.

Ainda que o estatuto exija que desenvolvam as suas investigações e trabalhos científicos em regime de exclusividade, os bolseiros de investigação não são reconhecidos como trabalhadores, facto que a ABIC contesta. Não podem descontar para a segurança social como trabalhadores e não têm subsídio de refeição, desemprego, férias, nem de Natal. Dependentes das bolsas para assegurar algum tipo de rendimento, a vice-presidente da associação, Sofia Lisboa, dá conta de que os bolseiros acabam por aceitar desempenhar tarefas de forma não remunerada e não contestar situações abusivas.

Em entrevista ao Gerador, a doutoranda explica que a relação assimétrica de poder e de dependência face às entidades financiadoras, orientadores e outros superiores, faz com que os bolseiros sintam dificuldade em recusar pedidos ou denunciar situações, devido ao receio de serem prejudicados. “Os pedidos têm um efeito diferenciado consoante a precariedade e as condições de trabalho de cada pessoa. A forma como cada um reage ao mesmo discurso é diferente, porque se a pessoa tiver um vínculo precário, à partida, tem de pensar melhor [se quer recusar um pedido].”

O presidente da Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia (ANICT), Bruno Pereira, estima que entre cerca de 80 a 90 % dos investigadores do setor têm vínculos precários com as suas instituições. “É uma classe altamente precária. Nunca houve propriamente um sistema que facilitasse a entrada e a progressão [na carreira]”, atesta.

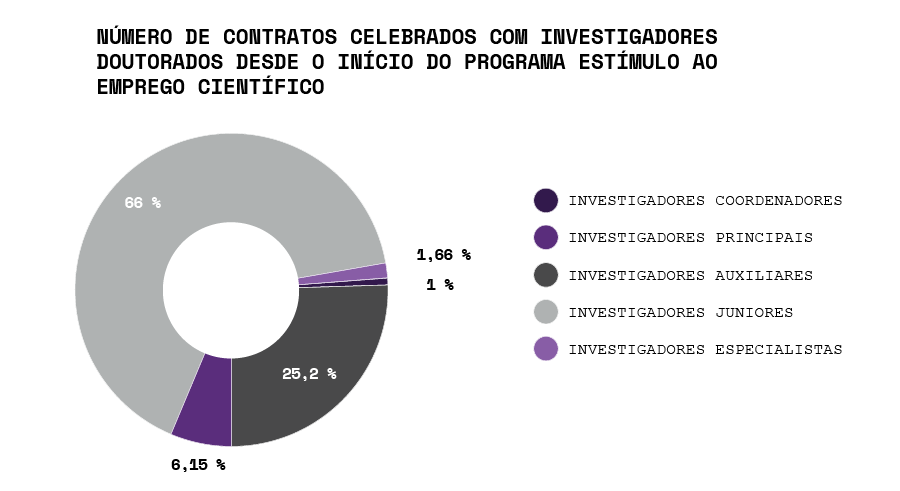

Segundo o Observatório do Emprego Científico, apenas 1 % (78) dos contratos celebrados com investigadores doutorados, desde 2017, foram celebrados com investigadores coordenadores, que representam o topo da hierarquia da carreira de investigação científica. No nível hierárquico intermédio, ocupado pelos investigadores principais, celebraram-se cerca de 6,15 % (474) de todos os contratos em investigação. Já os investigadores auxiliares, que ocupam a base hierárquica da carreira, correspondiam a cerca de 25,2 % (1942) das contratações.

Apesar de a categoria não ser reconhecida na legislação portuguesa, cerca de 66 % (5084) das contratações em investigação foram estabelecidas com investigadores juniores (os restantes 1,66 % dos contratos dizem respeito a investigadores especialistas). A categoria foi criada através da norma transitória do Decreto-Lei n.º 57/2016, com o objetivo de promover a erradicação de contratos de bolsa com investigadores doutorados, substituindo as bolsas de pós-doutoramento por contratos de trabalho.

O presidente da ANICT considera que a iniciativa foi um “passo muito significativo” no sistema científico português. Ainda assim, e apesar de trazer alguma “normalidade laboral” aos investigadores, o académico destaca que a legislação teve efeitos negativos, nomeadamente a criação desta categoria, que não é reconhecida no Estatuto da Carreira de Investigação Científica.

A NORMA TRANSITÓRIA E A CRIAÇÃO DOS INVESTIGADORES JUNIORES

A norma transitória do Decreto-Lei n.º 57/2016 foi aprovada para fomentar a celebração de contratos de trabalho com investigadores doutorados. “Existiam muitos investigadores doutorados com bolsas de pós-doutoramento. A solução que foi encontrada foi converter essas bolsas em contratos de trabalho numa categoria que não está preconizada na carreira: os investigados juniores”, explica Bruno Ferreira.

Mesmo que trabalhem as mesmas horas e desenvolvam o mesmo tipo de trabalho que os colegas integrados na carreira, estes investigadores auferem um salário bruto 33 % inferior à primeira categoria da carreira de investigação científica. Os níveis de remuneração mais baixos foram adotados com o argumento de que possibilitariam a celebração de um maior número de contratos de trabalho. No entanto, a maioria dos contratos assinados por investigadores doutorados ao abrigo da norma transitória vai terminar até 2025, e estes académicos não sabem se conseguirão assinar um novo contrato de trabalho.

“A legislação portuguesa não prevê a categoria de ‘investigador júnior’. É um estatuto completamente ad-hoc que mostra, por um lado, a dificuldade em valorizar o trabalho que estas pessoas desenvolvem. Por outro lado, [representa] o reconhecimento de que a precariedade atinge níveis tão elevados, que as pessoas não têm propriamente possibilidade de escolha dentro deste domínio, a não ser que escolham sair [do setor]”, argumenta Susana Santos.

Apesar das medidas e programas implementados para possibilitar a contratação de investigadores doutorados e, consequentemente, substituir os contratos de bolsa por vínculos mais estáveis, uma parte significativa dos doutorados continua a ser bolseira. Aliás, as bolsas de pós-doutoramento (vínculos, por natureza, temporários e frágeis) não deixaram de existir. Num estudo publicado em 2021, a investigadora do CICS.NOVA, Ana Ferreira, dava conta de que as trajetórias laborais dos investigadores doutorados continuam a revelar uma “sucessão de bolsas” e uma “escassez de contratos laborais”.

Partindo da inquirição de 2 726 trabalhadores com vínculos precários do ensino superior e de ciência, entre 1 de dezembro de 2019 e 28 de fevereiro de 2020, a académica concluiu que 43 % dos investigadores doutorados inquiridos teve bolsas por um período superior a 10 anos, e igual percentagem teve bolsas entre 5 a 10. Apesar de o perfil sócio-biográfico destes profissionais revelar uma idade média de 41 anos, cerca de 75 % encontrava-se vinculada através daquele que tinha sido o seu primeiro contrato de trabalho de sempre.

Para Bruno Pereira, pode até justificar-se a existência do nível de ‘investigador júnior’ numa fase inicial do pós-doutoramento. “Mas depois já começa a ser muito anormal termos investigadores com 10, 15 ou 20 anos decorridos após o doutoramento e que ainda são investigadores juniores”, argumenta. Ainda assim, o presidente da ANICT dá conta de que este trajeto representa a “realidade mais comum” dos investigadores portugueses.

Com mais de duas décadas de trabalho em investigação científica, e decorridos mais de dez anos desde que terminou o doutoramento, Susana Santos é considerada uma investigadora júnior desde que assinou um contrato de trabalho a prazo, ao abrigo da norma transitória, há cerca de seis anos. Para além dos níveis de remuneração serem mais baixos do que os dos colegas integrados na carreira, e de a representação nos órgãos de decisão das instituições ficar comprometida, a investigadora destaca o peso simbólico desta nomenclatura.

“Esta categoria coloca-nos à margem da carreira, porque reforça uma ideia de que a precariedade não é apenas permanente, mas também de que estamos a comprimir o tempo e o espaço”, sustenta. “Temos pessoas com 20 ou 30 anos de trabalho científico que são rotuladas de ‘juniores’. Independentemente das suas carreiras, dos resultados que já demonstraram, da coordenação de projetos, [e] do contributo que dão para a ciência e o ensino superior, foi-lhes colocado este rótulo.”

Ao olhar para a trajetória laboral destes investigadores, o presidente do SNESup, José Moreira, alerta para a correlação entre a precariedade e a saúde mental dos trabalhadores do ensino superior. “Não estamos a falar de jovens que se acabam de formar. São pessoas com 30 ou 40 anos que se arrastam nesta situação há 10, 15 e 20 anos. Do ponto de vista da saúde mental é bastante trágico, porque estas pessoas têm compromissos, querem ter a sua vida independente e têm fortes dificuldades para a alcançar”, assevera.

A correlação traçada pelo sindicalista é confirmada no estudo desenvolvido por Ana Ferreira, investigadora auxiliar no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA). Em Trajetórias laborais nas instituições de ensino superior e ciência: excelência e precariedade (2021), a académica explorou indícios de burnout entre os 2 726 trabalhadores inquiridos e concluiu que a maioria revelava “níveis elevados” e “níveis consideráveis” de desgaste profissional.

Os participantes no estudo traçavam ainda uma ligação direta entre o desgaste profissional que sentiam e a precariedade que viviam nas instituições. “Sobrevém o peso de um ‘constante ruído de fundo’ nas vidas e no trabalho destes investigadores”, identifica a académica no artigo.

Nas últimas décadas, as condições de trabalho e as relações laborais estabelecidas entre os trabalhadores do ensino superior têm vindo a degradar-se no Ocidente. É uma das conclusões do estudo Navigating an Academic Career in Marketized Universities: Mapping the International Literature (2024), um trabalho de análise de 54 artigos publicados sobre a precariedade na academia, liderado por Taísa Oliveira, estudante de doutoramento na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP).

O artigo científico teve como foco a realidade de países anglófonos e aponta o impacto do neoliberalismo como uma das principais causas para a deterioração do ambiente laboral na academia. “O modelo de financiamento da educação era maioritariamente público. Mas as políticas neoliberais provocam uma lógica de mimetização das empresas e do mercado privado. Então, isso vai sendo incorporado nas instituições e essas dinâmicas vão criando um ambiente altamente competitivo, com poucos recursos para muitas pessoas”, explica a investigadora, em entrevista ao Gerador.

Por sua vez, a alta competitividade cria um ambiente académico atomizado em que a “lógica de sobrevivência” se torna preponderante. Taísa Oliveira explica que os investigadores começam a perceber que a academia se torna num “jogo” em que é preciso “dominar os códigos” para conseguir sobreviver. “Esse modelo de financiamento cria nas pessoas uma lógica de: ‘Eu sou o meu currículo’. Então, a dimensão coletiva da comunidade académica e dos desafios comuns, que a maior parte dos académicos estão passando, vai sendo afastada.”

Apesar de liderar um coletivo, José Moreira reconhece a dificuldade de unir os trabalhadores do ensino superior em torno de uma causa comum, porque o ambiente altamente competitivo e individualista contamina a solidariedade entre os colegas do setor. “Temos de fazer um grande trabalho pedagógico junto dos nossos associados que não são precários para perceberem porque é que damos tanta importância à questão do precariado”, admite.

Para além de dificultarem a mobilização coletiva, Taísa Oliveira destaca ainda que as medidas neoliberais fazem com que os trabalhadores normalizem as suas condições precárias. “Os discursos neoliberais vão sendo impregnados na academia: ‘Você tem de competir, tem de ter mais eficiência e mais performance’. As pessoas vão internalizando esses discursos individualmente e vão entendendo que têm de competir e que são os únicos responsáveis por eventuais falhas [nos seus percursos].”

A forma como os docentes e investigadores se relacionam com o trabalho académico também pode tornar-se numa dificuldade acrescida nestes casos. O “amor pela ciência”, explica a estudante de doutoramento, é muitas vezes usado para justificar as condições precárias e situações abusivas vividas por estes trabalhadores. “Essa dimensão da subjetividade emocional, em que você entende a ciência como mais do que simplesmente um trabalho que paga suas contas, também desempenha um papel. A exploração é normalizada, porque já que eu amo o que eu faço, vou olhar para o lado [e tolerar as situações].”

Para a investigadora, a conjugação entre o ambiente atomizado da academia e as condições precárias que vulnerabilizam os trabalhadores, cria um ambiente muito propício para a reprodução de abusos. Uma possível solução, indica, seria investir na mobilização coletiva, mas Taísa Oliveira não se revela otimista. “Acho que o antídoto para as formas de abuso de poder é a compreensão de que a ‘minha’ realidade não é uma realidade individualizada. Ao mesmo tempo, o fortalecimento do coletivo é muito difícil num lugar tão hierárquico como a academia”, conclui.