Acesso Rápido

Jornalismo

Temas

Formatos

Programas

Conteúdos

Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Reportagem de Sofia Craveiro

Edição de Tiago Sigorelho

Design de Marina Mota

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

Digital de Inês Roque

O prazo para a renovação do título estava prestes a expirar. Maria Armanda Falcão sabia-o. Silenciosamente, deixou passar a data e, no dia seguinte, às 9 da manhã, assim que abriu o Palácio da Foz, lá estava ela a reclamar para si o título ao qual ficaria para sempre associada.

Foi assim que, em 1976, um jornal detido pelo Partido Comunista Português (PCP), mudava radicalmente de orientação política e editorial. Vera Lagoa – nome pelo qual Maria Armanda Falcão era conhecida -, assumia as rédeas de O Diabo.

Este órgão existia desde o final do século XIX. Foi fundado no Porto, mas relançado a 2 de junho de 1934, sob a direção de Artur Inês. Embora incluísse rubricas de política ou economia, dedicava-se sobretudo à cultura e à arte. “Os colaboradores são, na sua maioria, os intelectuais herdeiros dos ideais republicanos – gente de esquerda e/ou marxista – e que vão imprimindo ao jornal um cunho cada vez mais oposto ao regime, que o encerra em 21 de dezembro de 1940”, lê-se na biografia Vera Lagoa – Um Diabo de Saias, de Maria João Câmara (Oficina do Livro, 2021).

Desde essa altura que o título pertencia ao PCP, obrigado a renovar periodicamente a sua posse. Em 1976, esqueceu-se de o fazer e O Diabo ganhou um novo significado.

No editorial da (nova) primeira edição, lançada a 10 de fevereiro, Vera Lagoa deixou clara a postura combativa e disruptiva: “Cavalheiros! Parece-me que lhes vejo os narizes torcidos! Pois destorçam-nos [sic] que eu vou falar.”

“Muita água correu sob as pontes até que fosse permitido a uma mulher dirigir ‘O Diabo’. Até que fosse permitido a uma mulher como eu, sem passado literário (apenas com um passado de luta), dirigir um jornal de combate e de cultura. Para o combate, aqui estou eu. Para a cultura (além do combate, também, evidentemente) aqui está quem neste jornal escreve”, escreveu a diretora.

Fruto do “difícil relacionamento do Conselho da Revolução com a imprensa”, conforme descrito no livro de Maria João Câmara, O Diabo cessou atividade pouco tempo depois. Regressou em 1977. Mudou a redação para o Porto, onde empresários e comerciantes apoiavam a publicação, mediante a compra de publicidade. Tal não acontecia na “capital vermelha”, onde Lagoa era uma voz dissonante. Regressaria a Lisboa alguns anos depois.

O legado de Vera Lagoa continua presente n’O Diabo, hoje mais radicalizado à direita. Dirigido por Cecília Alexandre, o periódico é atualmente administrado por Fernando de Brito Cabral que assumiu as rédeas em 2011.

Ao Gerador, o responsável destaca a importância do título como espaço de debate ideológico, onde confluem várias vertentes e pontos de vista de direita. Impressas no papel, as ideias ficam assim registadas para a posteridade.

De facto, a importância dos jornais como fonte histórica não é novidade, Mais do que a mera transmissão de informação, os jornais – particularmente os políticos – “também comunicam ideias e valores”, e através destes “buscam agir sobre a sociedade, além de representarem certos interesses – não necessariamente um único setor de interesses, mas sim um campo de interesses no interior do qual diversos fatores interagem”, lê-se no artigo Sobre o uso dos jornais como fontes históricas – uma síntese metodológica, assinado, em 2021, por José D’Assunção Barros, investigador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

“A informação transmitida pelos jornais mescla-se com a elaboração de um discurso, com a comunicação de valores e ideias, com os projetos de agir sobre a sociedade, com a necessidade de interagir com fatores políticos e económicos”, diz a mesma fonte.

Daí que a preservação de opiniões e posições políticas seja também relevante para a construção da memória colectiva.

No caso d’O Diabo, estão preservadas, em arquivo, as edições em papel desde o tempo de Vera Lagoa. Quase todas, já que durante um curto período, em meados dos anos 90, optou-se por guardar apenas as versões digitais, em suportes hoje obsoletos e praticamente inacessíveis. “Há um período em que surgiu o armazenamento externo com mais capacidade do que as disquetes. E isso foi popular durante algum tempo”, segundo Fernando de Brito Cabral. Significa que preferiram abdicar do papel e cingir-se aos suportes existentes nessa altura? “Eu penso que sim. Hoje em dia é impossível sabermos por que razão. Das pessoas que podiam responder, penso que já não esteja nenhuma viva”, explica.

Devido às dificuldades de acesso e à rápida obsolescência dos equipamentos informáticos, o administrador não reconhece grande utilidade aos arquivos digitais. Apesar disso, desde que assumiu a chefia d’O Diabo, em 2011, que o jornal é preservado em papel e digital.

Outro elemento “sem utilidade prática” são os “milhares” de fotografias, acumuladas e por catalogar. “Era um trabalho gigantesco”, diz. “Já tentámos saber se haveria interesse, através de um projeto académico, mas também não é boa ideia porque, infelizmente, estamos a falar de imagens, principalmente, das décadas de 70 e 80. E aí, só mesmo alguém que tenha memória consegue identificar quem são os sujeitos”, explica o responsável, que é engenheiro informático de profissão.

Cético da “digitalização de tudo”, Fernando Brito Cabral acredita ser o papel o suporte mais seguro para a preservação dos materiais históricos, pois os equipamentos tecnológicos ficam rapidamente obsoletos. “Eu tenho a certeza que, daqui a 20 anos, a maior parte do que foi publicado digitalmente, perdeu-se. Não vai haver continuidade”, lamenta.

Daí que o site do periódico seja considerado secundário e funcione mais como “ferramenta de marketing”. Embora o sistema de segurança faça backups automáticos a cada 30 dias, não existe nenhum sistema de arquivamento do site mais duradouro. O foco continua a ser o jornal em papel.

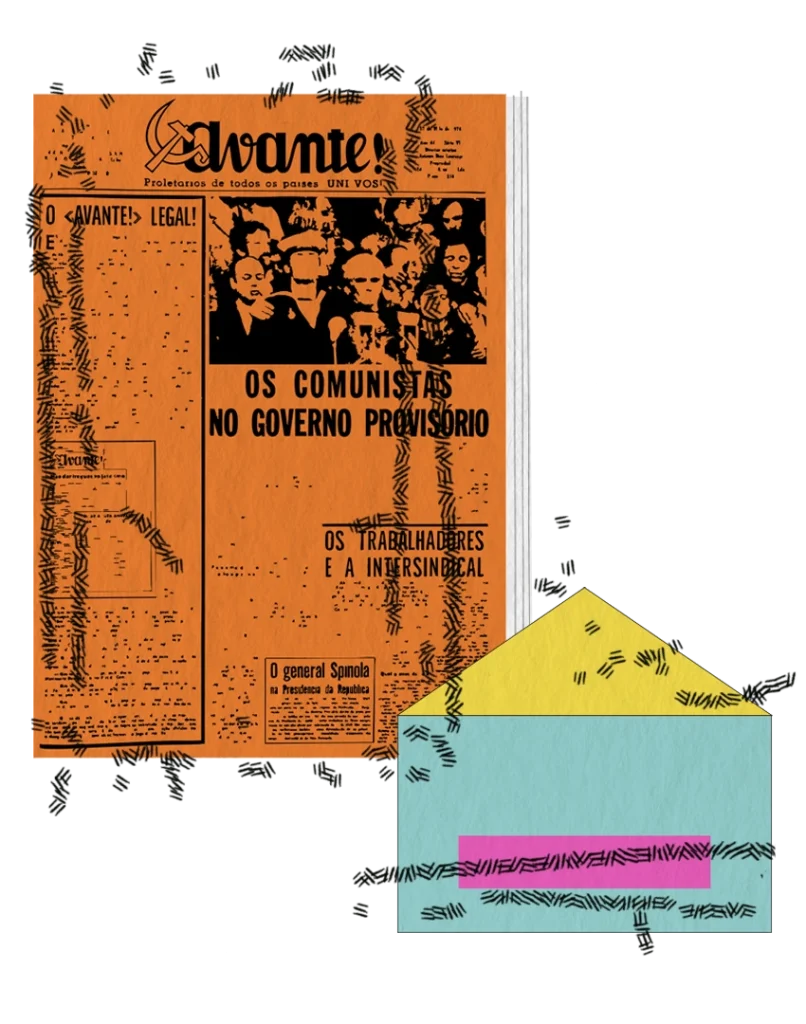

Na outra ponta do espectro político – e, consequentemente, com a expressão de ideias opostas – encontramos o jornal Avante!. Órgão central do PCP, teve a sua génese em 1931, uma década após a criação do partido.

Durante 43 anos foi publicado e distribuído de forma clandestina, tendo sido o principal veículo de informação de resistência à ditadura do Estado Novo. No seu site oficial, proclama ter sido o jornal que mais tempo se manteve na ilegalidade “a nível mundial”.

“[O jornal] tinha toda uma estrutura clandestina. A PIDE muitas vezes conseguiu deitar a mão a peças desta estrutura, mas nunca conseguiu apanhá-la no seu todo”, conforme explica Manuel Rodrigues, atual diretor.

Durante esse período de repressão, as edições eram impressas num papel extremamente fino. O número de páginas em cada edição era variável, podendo até ser apenas uma. Isso tornava-o mais fácil de transportar e de esconder, conforme relata o responsável. “Houve situações em que camaradas meus levaram 40 Avantes dentro de uma caixa de fósforos”. No caso de serem confrontados com a polícia política (PIDE), os militantes comunistas também podiam simplesmente “fazer uma bolinha” e engolir o papel.

A distribuição dependia da mobilização dos militantes, que colocavam o Avante! em caixas de correio e o passavam de mão em mão. Não era raro fazerem-se centenas de quilómetros em bicicleta só para levar a mensagem comunista a mais “camaradas”.

Após a Revolução e a conquista da liberdade de expressão o jornal mudou e tem vindo a evoluir, mantendo-se fiel à divulgação das lutas e ideais comunistas. Manuel Rodrigues acredita mesmo ser um órgão de comunicação “insubstituível”, porque “de uma forma sistemática e como nenhum outro, trata as questões dos trabalhadores, as suas lutas, anseios e aspirações”.

A história deste periódico acaba, assim, por se confundir com a do próprio partido e da mobilização que este conseguiu levar a cabo contra a ditadura. Pelo seu papel histórico, mas também pela sua longevidade o Avante! é, em si mesmo, um exercício de resistência e de memória, acredita o seu diretor.

A importância da preservação da memória, em particular da política, tem sido destacada por José Pacheco Pereira em várias intervenções públicas. O fundador do Arquivo Ephemera disse, numa entrevista à Visão, publicada em agosto de 2021, que “os jornais políticos eram instrumentos de mobilização social e de formação de consciência política”, já que ofereciam perspetivas alternativas às disseminadas pelo regime fascista.

O caso do jornal Avante!, em particular, foi relevante para organizar e mobilizar a resistência, segundo o historiador. Daí que Pacheco Pereira procure preservar a memória desses movimentos, através do arquivamento de diferentes materiais no seu arquivo Ephemera.

Os arquivos próprios do periódico também contêm as edições impressas desde a sua fundação – as que não foram perdidas ou deterioradas, pelo menos. Estão devidamente arquivadas em papel e digitalizadas, podendo ser consultadas pelos assinantes no site oficial. Manuel Rodrigues diz mesmo ter sido o PCP o “primeiro partido” a disponibilizar todas as edições em formato digital. A par dos jornais, estão guardadas nos arquivos “milhares de fotografias”, particularmente de edições do festival Avante!, mas a sua organização não é tão cuidada.

A preservação da memória do partido é relevante não apenas por motivos históricos, mas também porque é necessário revisitá-la para que a intervenção política possa ser continuamente melhorada, de acordo com Manuel Rodrigues. “Numa realidade que nos propomos transformar – pois é uma transformação profunda, aquela que propomos – implica, de facto, que mantenhamos viva a memória histórica”, afirma.

“Nenhum jornal é neutro”, já que todos “assumem sempre uma determinada perspetiva em relação à realidade.” Daí que Manuel Rodrigues acredite que os jornais políticos, de uma forma geral, acabam por não ser assim tão diferentes dos ditos tradicionais. “O Avante! tem um olhar sobre a realidade, que é o olhar dos trabalhadores, é o olhar dos comunistas, é o olhar do PCP, é o olhar de quem procura observar os problemas”, nomeadamente “a exploração do homem pelo homem e de tudo o que daí decorre”, já que é isso que se propõem combater.

Os jornais políticos, em particular os partidários, são escritos com uma intenção que está alinhada com a visão do partido, sublinha Ana Cabrera, investigadora no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que estuda comunicação política, história dos media e do jornalismo.

“Tudo o que se torna público tem uma função”, e por isso importa compreender qual é. O exemplo do Avante! é paradigmático: “é muito difícil estudar o PCP, em toda a sua atividade desde a fundação até a atualidade, sem estudar o seu jornal”, diz.

A académica frisa que os jornais políticos têm uma dupla função de propaganda e de informação, tornando-se particularmente úteis para estudar partidos e movimentos. Por esse motivo, têm um valor social, cultural e histórico que “importa preservar”.

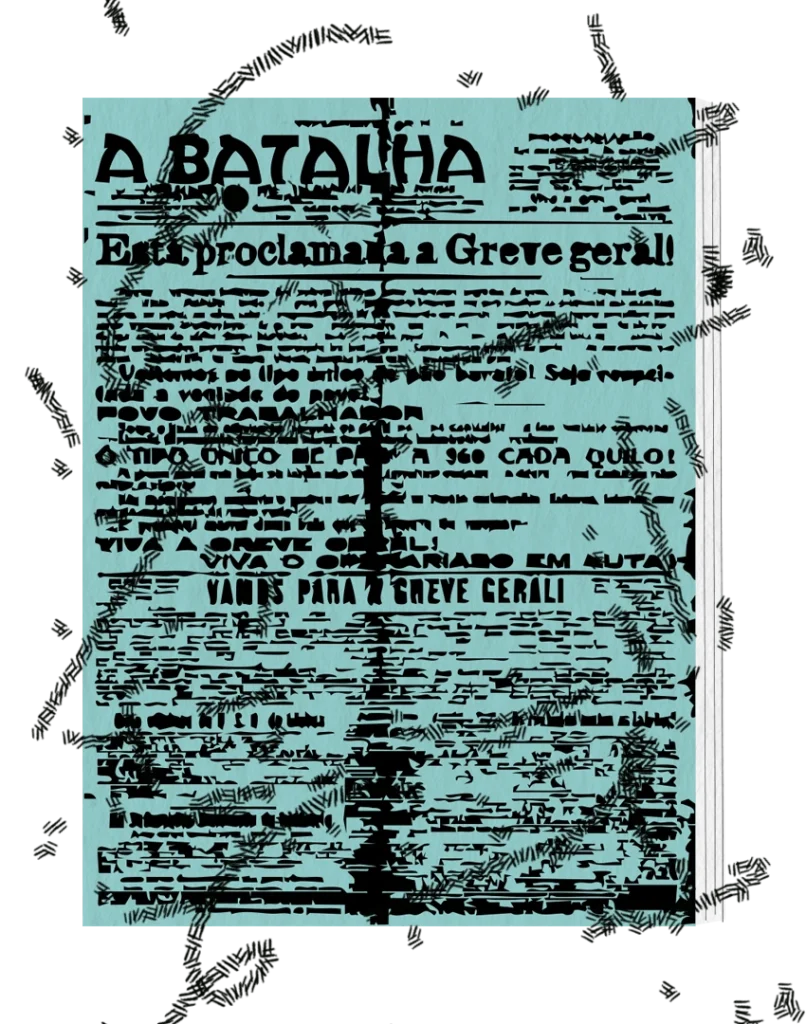

No jornal A Batalha não existe um diretor. Na primeira página, está escrito o nome de António da Cruz, mas apenas porque a lei obriga a que um nome esteja associado à chefia do órgão de comunicação. “Na prática é uma figura que nós não temos. Não temos alguém que tome decisões”, explica.

O que existe é, “de uma maneira colegial”, à vez ou durante um período de tempo, uma pessoa responsável pelas tarefas operacionais, como a escolha da ordem dos textos, o estabelecimento de prazos, etc. Na prática, não existe uma liderança. O que conta é a posição da redação. A orientação anarquista é, portanto, assumida dentro e fora do papel.

A redação “confunde-se um pouco com os próprios membros da associação [Centro de Estudos Libertários], que o detém”. A equipa fixa é composta por quatro pessoas, às quais se juntam um número variável de colaboradores. O jornal tem quatro edições por ano, na sua maioria enviadas por correio para os assinantes, mas também vendidas em livrarias.

“A estrutura do trabalho agora é outra. Não tem rigorosamente nada a ver com o que foi no passado, relata António da Cruz. E nem o posicionamento ideológico é o mesmo.

Sendo um dos mais antigos jornais políticos em atividade em Portugal, A Batalha percorreu um longo caminho desde fevereiro de 1919, quando foi fundado. Nessa altura era o órgão oficial da Confederação Geral do Trabalho (CGT).

O período era conturbado. Numa Europa ainda a viver a ressaca da Primeira Guerra Mundial, a jovem República portuguesa estava instável. Sidónio Pais tinha sido assassinado em dezembro de 1918, cerca de dois meses antes de nascer este jornal. Portugal estava efervescente de movimentos de revolta. O anarcossindicalismo ganhava adeptos.

“Quando A Batalha surgiu veio preparada para ter logo um sucesso tal que dificultasse a ação repressiva contra o novo jornal. E conseguiu-o. A Batalha era — coisa hoje impensável — um jornal diário, chegando a ser o terceiro mais vendido em Lisboa, logo a seguir a O Século e o Diário de Notícias”, escreveu o historiador Rui Tavares, num artigo de opinião no jornal Público, a 22 de fevereiro de 2019, quando este periódico estava prestes a tornar-se centenário.

De entre os vários militantes defensores de um diário operário destaca-se António José de Ávila, no livro Surgindo vem ao longe a nova aurora… – Para a história do diário sindicalista A BATALHA/1919 – 1927, escrito por Jacinto Baptista (Bertrand, 1977), defensor de que o periódico deveria ser “uma coisa e outra”: “o jornal deverá ser um tanto doutrinário e um tanto noticioso, especialmente de crítica e ataque aos erros do sistema social vigente”, afirmou.

“Deverá focar os casos do dia – o crime, o roubo, o infanticídio, os atropelos aos direitos humanos – esses casos que na imprensa capitalista ocupam colunas e colunas numa obra de obliteração do espírito simplista e sugestionável do povo, buscar-lhe as causas, fundamentá-los e deles tirar a estigmatização da sociedade que os gera”. Ávila estava preso no Forte de Monsanto e, segundo o livro citado, ocupava o ócio com os planos para o jornal.

O movimento operário português do século XX será amplamente documentado pel’A Batalha, que o acompanha até ao fim de vida “que a ditadura violentamente lhe impôs”, lê-se.

Após um longo período de trevas, surge uma “nova aurora” em 1974, quando Emídio Santana deu início a um renovado ciclo deste “jornal sindicalista revolucionário”, publicado quinzenalmente e impresso a preto e vermelho. Muitos dos textos produzidos pelos colaboradores não eram assinados.

O movimento mudou e, com ele, mudaram também as batalhas. “A questão é de um princípio de realidade: não existe, nem de perto nem de longe um movimento sindical que sequer seja parecido ao que existia, e que se foi criando, sobretudo, a partir do século XX em Portugal”, diz António da Cruz. Esses movimentos justificavam a existência de um jornal que os acompanhasse.

Hoje, o grupo envolvido considera não existir uma concepção singular de anarquismo, mas antes visões plurais. Este é um facto que, aliás, dificulta a análise da força do movimento que, pelas suas características, não possui nenhum tipo de organização centralizada. “Pode-se ser anarquista de muitas maneiras diferentes”, diz o diretor legal da publicação.

António da Cruz, afirma, por isso, que A Batalha é hoje um jornal “de ideias”, “de propaganda” e de cariz sobretudo cultural. Nas suas páginas predominam as ilustrações satíricas, as opiniões críticas, os textos literários e as cartas dos leitores.

A sua existência é já um exercício de memória histórica, que honra o legado centenário do jornal. Não obstante, António da Cruz frisa que ele “não é de modo algum, só orientado para isso”, sendo também “virado para o presente”. “Procura ler, ser um sismógrafo deste tempo, mas com uma lente anarquista, sem adjetivos”, explica.

Na sede d’A Batalha, são visíveis os objetos históricos. Há desde bandeiras a pequenos bustos. Na parede estão penduradas frases de conhecidos escritores e pensadores, lado a lado com um tradicional azulejo que assinala o 75º aniversário da fundação do periódico anarquista. Ao canto, alinham-se vários livros de temáticas políticas e históricas. Há ainda uma pequena biblioteca, com cerca de 5 mil títulos, e um espaço de arquivo.

A maior parte das edições, porém, não está aqui, mas sim na Biblioteca Nacional. Correspondência pessoal de militantes, de pessoas ligadas ao jornal com entidades no estrangeiro, além de edições impressas e outros materiais, fazem parte de uma coleção maior, de cariz histórico-social ligada ao movimento anarcossindicalista do início do século XX.

Atualmente, no espaço que serve de redação, tenta-se preservar os materiais que servem de base à produção do jornal, mas é no digital, em formato PDF, que se guarda quase tudo. Há depois edições em papel que são guardadas para futuras encadernações em livro.

“De cada vez que temos um número novo do jornal, obviamente, que arquivamos, nesse caso, o PDF”, diz.

“O bolo da nossa atividade está no nosso e -mail e o resto é o arquivo do próprio jornal. Nós acabamos por não ter muito mais material do que isso”. O e-mail serve, assim, de salvaguarda da correspondência. Não existem, contudo, estruturas informáticas organizadas para arquivamento digital seguro. O jornal não é lançado digitalmente nem tem um site próprio, mas é algo que está no horizonte. A curto prazo, o plano é disponibilizar edições antigas desde 1974, mas também servir de plataforma para a venda de livros.

“Tudo aquilo que for relevante [queremos] depositar lá e, ao mesmo tempo, na Cloud, para termos mais segurança. Porque até agora a coisa, de facto, ficou um pouco personalizada no sentido em que guardo eu, [outra vez] guarda o outro e obviamente que isso é um pouco mais perigoso”, assume.

De certa forma, A Batalha não é um elemento que esteja presente, de forma generalizada, na memória coletiva. A sua relevância, nomeadamente enquanto veículo da CGT, ficou presa no passado, facto que não surpreende António da Cruz. Como o anarcossindicalismo foi derrotado – e a história é contada pelos vencedores – e “há um certo controlo da historiografia por parte do PCP”, é algo que considera natural.

“Enfim…não há muito que possamos fazer em relação a isso, a não ser aquilo que já fazemos, para todos os efeitos. Eu até ponho a questão de outra maneira: eu ficaria surpreendido se o jornal estivesse muito presente na memória coletiva. Seria um pouco estranho. De facto não está e acho que os motivos são suficientes para que não esteja”.

Seja como for, a imprensa política é um instrumento imprescindível para investigadores que pretendam compreender como os acontecimentos foram vividos numa determinada época, à luz de uma perspetiva ideológica. Esta é a visão de Inês Ponte, coordenadora do Arquivo de História Social do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. “É uma imprensa que deve ser lida com algum cuidado”, já que também mistura mensagens de propaganda, mas que se torna útil para “contrapor fontes”, diz a especialista.

“Eu diria que a imprensa partidária ou de índole ideológica ganha sempre em ser cruzada com outras fontes de informação, nomeadamente órgãos da índole ideológica oposta, para se perceber as leituras” feitas dos acontecimentos históricos.

Inês Ponte dá o exemplo dos movimentos operários que, em diferentes momentos da história, eram assuntos caros aos regimes políticos vigentes. “Essa imprensa [política] podia marcá-los de uma maneira excessiva, mas os eventos ficam lá, não desaparecem”, explica a responsável.

Isto importa pois, conforme explica, as leituras históricas podem ser enviesadas pelos movimentos políticos atuais.

De facto, os entendimentos coletivos do passado são frequentemente utilizados pelos atores políticos da atualidade, para efeitos de mobilização, conforme explica Peter J. Verovšek, investigador da Universidade de Harvard, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. No artigo Collective Memory, Politics and the Influence of the Past: The Politics of Memory as a Research Paradigm, publicado em 2016, o especialista refere que “em certos casos, eles [políticos] utilizam analogias históricas para enquadrar e refletir sobre questões importantes”, noutros “empregam o passado estrategicamente, manipulando a memória para legitimar suas ações com referência a eventos formativos na consciência coletiva de sua comunidade.”

“Em muitos casos, a memória tem consequências perlocutórias reais, mudando a maneira como atores importantes e grupos inteiros pensam e reagem a situações no presente”, diz a mesma fonte.

No seu período de força renovada, a 11 de abril de 1980, A Batalha fez uma festa no edifício d’A Voz do Operário.

Hoje conhecida pela sua atividade cultural, educativa e social, a Sociedade Cooperativa Voz do Operário, na verdade, nasceu para ser jornal.

Fundado a 11 de outubro de 1879, foi criado por operários manipuladores de tabaco, sujeitos a longas jornadas de trabalho em ambientes sem condições e a viver na dependência de baixos salários.

A génese deu-se numa pausa de almoço, durante a qual os trabalhadores discutiam o seu duro quotidiano. Um dos operários, Custódio Gomes, lamentou a falta de um jornal que retratasse a sua realidade. Mesmo sendo analfabeto, reconhecia a importância de mostrar como vivia a classe operária. “Soubesse eu escrever, que não estava com demoras. Já há muito que tínhamos jornal; bem ou mal, o que lá se disser é o que é a verdade”. A citação está contida no artigo A Voz que nasceu há 140 anos, assinado pelo jornalista Bruno Amaral Carvalho em março de 2023, no próprio site da instituição.

Três anos volvidos, o jornal lutou para se manter de pé. Para evitar o encerramento foi criada uma cooperativa que traz alguma dignidade aos funerais da população operária. “Um jornal e uma carreta funerária, assim começa A Voz do Operário”, escreveu o historiador Fernando Piteira Santos, também citado no artigo.

A assistência funerária teve um grande impacto social, fez aumentar o número de sócios o que, consequentemente, permitiu à Voz do Operário alargar as suas áreas de atividade, nomeadamente na educação. Iniciava-se assim o combate às “às densas trevas do embrutecimento e da ignorância”, conforme proclamado no jornal.

Hoje A Voz do Operário é um dos periódicos mais antigos ainda em atividade no país. Passou por várias fases. Se de início era uma espécie de “portador dos interesses dos operários tabaqueiros”, depois alargou o foco “às reivindicações do grosso do operariado em Portugal, sobretudo na 1ª República”, diz Bruno Amaral Carvalho, redator principal, em entrevista ao Gerador.

Durante o Estado Novo, o jornal virou-se para dentro e converteu-se quase em “boletim”. “A partir da Revolução, dos anos 80, o jornal passou a ter outros conteúdos”, nomeadamente de atualidade.

“Desde 2017 – que é o período em que eu entro – tentámos diversificar mais os nossos conteúdos”, diz o jornalista destacando a cobertura de temas como o racismo, lutas pela emancipação da mulher, comunidade LGBTQI+, violência policial, etc.

Mesmo sob o jugo do lápis azul, a Voz do Operário nunca foi totalmente silenciada. A influência da instituição – que ia muito além do jornal que lhe dá nome -, impediu o regime fascista de encerrar a sua atividade. Ao invés, optou-se pela criação de uma comissão que gerisse o periódico.

Terá sido esse um dos fatores que ajuda a explicar a considerável dimensão do acervo detido pela associação. Livros – muitos livros, sobretudo marxistas e sobre movimentos operários, na altura proibidos -, publicações já extintas, documentos por identificar repousam nos armários da biblioteca do edifício principal da Voz do Operário, localizado na rua homónima, na Graça, em Lisboa.

Nesses armários e salas está também guardada a memória do jornal. O Protesto, Pensamento, Seara Nova e Vida Socialista são outros exemplos de periódicos preservados em encadernações de couro por ali empilhadas. Não se sabe ao certo o que mais se esconde naquelas prateleiras, que quase chegam ao teto. Não há, neste momento, recursos humanos especializados para levar a cabo a hercúlea tarefa de catalogação.

Certo é que a Voz do Operário possui um arquivo de imprensa que vai muito além do periódico editado mensalmente e que é enviado diretamente aos sócios da associação. Já a memória digital é bem diferente. Não obstante ser um veículo de divulgação de conteúdos jornalísticos, o site d’A Voz do Operário é secundário face ao papel impresso. Estão lá publicados alguns artigos e ficheiros PDF de edições, mas apenas correspondem ao período entre junho de 2018 e junho de 2022.

O site está alojado nos servidores da instituição e não possui nenhum mecanismo de segurança que possa prevenir a perda de informação provocada por ataques informáticos, por exemplo. “Acho que o problema aqui é que são poucas mãos para tanta coisa. Muitas vezes não conseguimos aprofundar ou resolver necessidades que até são importantes, mas que estão atrás de muitas outras que têm que ser resolvidas”, explica o jornalista.

A nível de fotografias, existe um “arquivo amador”. As fotografias institucionais e do jornal são feitas pelo mesmo funcionário, que tem a seu cargo todas as tarefas relacionadas com a vertente audiovisual, o que dificulta o processo de arquivamento.

Embora considere a Voz do Operário um órgão de comunicação regional, focado na Área Metropolitana de Lisboa, Bruno Amaral Carvalho admite que este continua a ter um pendor ideológico, sem ser propagandístico. “Não deixamos de ser um jornal que está alinhado com os interesses dos trabalhadores, que está alinhado à esquerda, apesar de não termos uma orientação partidária”.

O jornalista frisa que, apesar de a linha editorial estar “próxima dos sindicatos”, não deixa de ser diversificada e de tentar retratar “novas realidades”. “Naturalmente, nós não temos a capacidade de revelar os meandros da política e da economia… essas histórias [maiores], mas revelamos outras que muitas vezes poucos, ou nenhuns [órgãos de comunicação] tocam, não é?”

Embora o suporte predileto também seja o papel, o jornal Mapa vive da descentralidade possibilitada pelo digital. “No nosso caso, trabalhar online sempre salvou o projeto de ficar concentrado na zona de Lisboa, mas este modelo funciona connosco porque o coletivo está seguro por afinidade política e por amizades que ultrapassam o jornal”, lê-se no site oficial do Mapa.

Fundado em 2012, assume-se como um jornal de “informação crítica” elaborado “sem chefes nem patrões”, cujo coletivo editorial se organiza “horizontalmente e por consenso”.

Com origem no contexto da crise financeira e na mobilização popular que lhe esteve associada, tem como missão documentar “o que acontece nas ruas, documentar os movimentos locais, de base, movimentos comunitários, tudo aquilo que nos aparece como casos interessantes de organização autónoma, de resistência”, explica Sandra Faustino, membro do coletivo.

Muitas das pessoas envolvidas na criação do projeto já tinham um passado ligado ao ativismo, integravam os círculos anarquistas e até produziam fanzines, por exemplo. Mas a intenção aqui era diferente.

O coletivo fundador rejeitava a ideia de um órgão anarquista panfletário e focado na reflexão ideológica. Pretendiam antes “criar um jornal que fosse realmente um jornal”, que olhasse o mundo, mas sempre através da “lente” política que o caracteriza, conforme explica Sandra Faustino.

A impressão desse olhar no papel sempre foi uma motivação do grupo. “Ainda hoje é uma das coisas que mais atrai as pessoas que estão envolvidas”, afirma. A razão prende-se com o facto de o jornal em papel chegar a um público que o jornal digital não alcança, pois é uma experiência de leitura distinta. “A possibilidade de o jornal estar em cima de uma mesa de café, ou estar numa biblioteca, ou termos o jornal na casa de banho, esse tipo de coisas”, explica.

A equipa envolve, geralmente, “umas dez pessoas”, às quais se juntam colaboradores habituais, o que eleva o número para as duas ou três dezenas, espalhadas pelo território nacional. “Há pessoas, por exemplo, que ajudam muito com a distribuição, embora depois, não participem muito na gestão dos conteúdos […]. Se temos alguns eventos, há aquela malta que nos ajuda muito. [Se for preciso] cozinhar, se vamos fazer uma refeição, se vamos ter uma angariação de fundos, ou uma coisa assim”, explica Sandra Faustino que frisa as “muitas tarefas além da escrita” que dificultam essa contabilização.

Todas as pessoas trabalham de forma voluntária, por isso a equipa pode ter mudanças consoante a disponibilidade de cada um.

Pelas características do projeto, não existe, junto do coletivo do Mapa, nenhum elemento histórico ancestral. A ideia era mesmo ser disruptivo. “Não está propriamente ligado a uma memória específica”, porém “é claro que o que se procura fazer, dá continuidade a um trabalho” anterior, nomeadamente no que diz respeito à postura de “apoio mútuo”, de abordar questões como as “lutas abolicionistas ou anticarcerárias”, por exemplo. Temas que têm “a sua história e memória”.

A opção de publicar em papel está também relacionada com esta perspetiva já que este suporte é encarado como um objeto de culto, que pode ser guardado em arquivos e coleções. Ao contrário do que é habitual noutros jornais, o Mapa não possui nenhum livro que reúna as edições publicadas. “Já pensámos nisso, mas nunca chegámos a fazer, até porque também já chegámos à conclusão que há pelo menos um número, que seria o zero, do qual não resta nenhum exemplar”, diz Sandra Faustino.

Como a distribuição é feita “à mão”, fica mais complexo organizar as edições anteriores, que acabam “espalhadas por muitas casas”.

No site existe uma secção de arquivo, onde é possível consultar as edições anteriores em formato PDF. Não há, no entanto, nenhum sistema informático para salvaguarda da informação digital. Apesar disso, a própria organização da estrutura acaba por proporcionar alguma segurança.

Sendo construído de forma descentralizada, o jornal é paginado com recurso a ferramentas online, nas quais os membros do coletivo fazem o upload dos textos. Tudo acaba por ficar guardado numa cloud. Com o apoio da plataforma coletivos.org, do movimento open-source – que possui servidores próprios, e-mail próprio, calendário, etc – o Mapa tem agora um sistema próprio onde reúne toda a informação. “É como um Google Drive, mas não pertence à Google. Pertence ao coletivos.pt”.

O facto de terem um posicionamento político assumido não impede, segundo Sandra Faustino, que a neutralidade jornalística seja objeto de debate no grupo. “É um assunto sobre o qual somos vigilantes.”

A verdade é que a separação de águas, típica do jornalismo tradicional, não lhes faz “muito sentido”, ainda que exista a preocupação de adotar uma postura de objetividade e incluir contraditório.

Seja como for, a escolha dos temas acaba por ter sempre presente os “valores políticos”. “Isso, para nós, é muito importante”, assume.