Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Ao longo deste ano de pandemia, tornou-se urgente apontar a luz para os desafios da comunidade LGBTQI+ fora dos grandes centros urbanos (mas também, inevitavelmente, dentro dos mesmos). Nesta Reportagem Essencial, reunimos testemunhos que partem de um questionário lançado há três meses para o efeito desta reportagem, com histórias anónimas provenientes de todos os distritos do país, bem como histórias de visibilidade de pessoas LGBTQI+ das mais diversas áreas. São pessoas de diferentes gerações que cresceram em contextos mais ou menos particulares, mas cujos caminhos se fazem pela procura de um lugar — em casa, na escola, no cinema, na música, nas notícias.

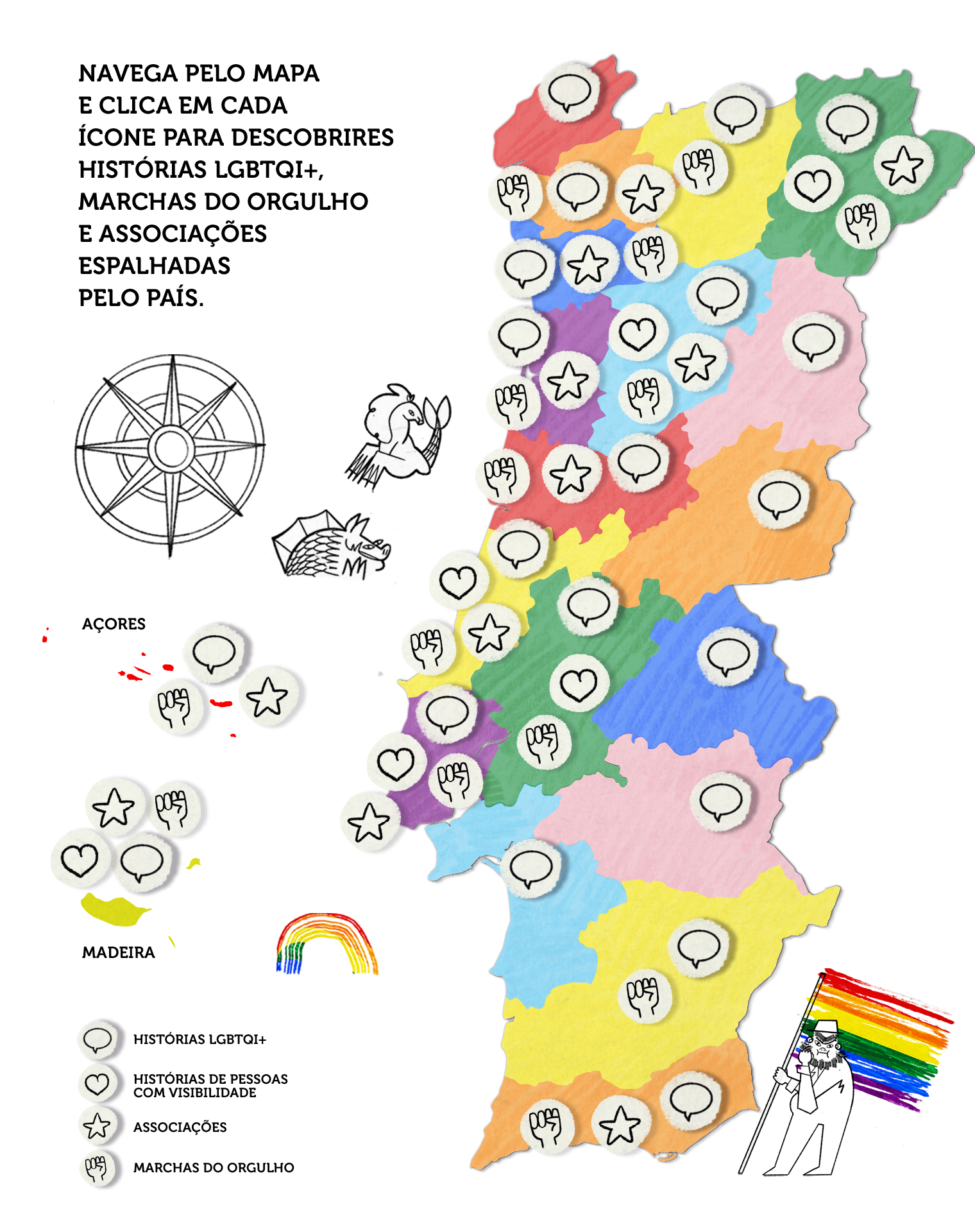

Se gostavas de ver a tua história neste mapa, ou sentes que tens algo a dizer, escreve-nos para carolina.franco@gerador.eu. Esta reportagem interativa está em permanente construção e contamos contigo para que possamos preencher este mapa com o maior número de histórias, associações e Marchas do Orgulho que existam pelo país fora.

AS VOZES DE VIANA DO CASTELO

“Não tenho uma história de discriminação específica dirigida a mim. Mas ouço imenso preconceito e discriminação no discurso ‘normal’ e do dia a dia, quando estou na minha terra natal”, diz M., de 28 anos, que de momento vive no Porto. Em Viana, M. não conhece nenhuma associação a que eventualmente pudesse recorrer se precisasse. O mesmo acontece com D.

D. vive agora no distrito de Faro, mas foi na sua vila no distrito de Viana do Castelo que começou o seu caminho de auto-descoberta. Uma vez, foi agredido por dar um beijo na cara ao seu namorado da altura. “Fui defendido pelos meus amigos. Foi a primeira vez que encarei de frente com o preconceito. Sempre me mentalizei que uma situação destas não voltaria a acontecer. Voltou a suceder, desta vez por estar sentado junto ao rio com a pessoa que amo. Esta situação deu o mote para iniciar a resolução de problemas pessoais ligados à minha orientação sexual. Neste momento, os meus pais cortaram relações comigo por me ter assumido, outra vez. Assim continuamos, a lutar para melhorar o mundo”, partilha.

A., de 22, está “neste preciso momento a tentar mudar” para outro distrito. Quando partilhou a sua orientação sexual com os seus pais, “eles tornaram o assunto tabu”. “Assumir-me para as pessoas da família ou próximas é impensável — aliás, isso foi algo que os meus pais me disseram logo”. Na cidade onde vive, para já, com a sua família, não se sente bem a andar na rua apenas por ser como é. Este medo tem uma razão de existir: “uma altura fui perseguida por um senhor de meia idade numa mota só porque ele me viu a beijar a minha namorada na altura. Ficámos nervosas e fugimos, mas mesmo assim ele apareceu de novo só foi embora quando chegamos a um local público”.

As notícias

M. diz não se sentir representado nos órgãos de comunicação portugueses. De certa forma, não se encontra quando lê notícias que à partida seriam representativas de todo o país. A. diz que se informa através das redes sociais porque pode fazer uma curadoria do tipo de informação que lhe chega.

As referências

António Variações, um dos primeiros grandes ícones LGBTQI+ em Portugal e que é natural de Amares, distrito de Braga, é uma referência para M, assim como para D. “Hide in your shell”, música dos Supertramp, faria certamente parte da banda sonora da vida de D., e Call Me by Your Name (2017), de Luca Guadagnino, seria o filme que escolheria projetar se tivesse de escolher uma história marcante para si.

No seu processo de aceitação, A. via Ellen DeGeneres, apresentadora de televisão americana, como uma inspiração. The Ellen DeGeneres Show, o seu programa, passava na televisão e era bastante frequente Ellen mencionar Portia [de Rossi], a mulher com quem é casada, ou mesmo a própria Portia aparecer no programa. Uma série que também passava na televisão e que marcou A. era Glee (2009-2015), produzida por Ryan Murphy, um dos grandes nomes da produção televisiva e cinematográfica queer mainstream. A música que ouvia, também por volta dessa altura, e que considera um hino: “Born This Way”, de Lady Gaga.

AS VOZES DE BRAGA

“Incentivar as escolas da minha cidade a abordarem tópicos como a comunidade LGBTQI+ e o respeito pela mesma” era o que A., 17 anos, gostava que fosse feito em Braga, em particular na cidade em que vive. Vive lá desde sempre e, apesar de ainda não ter atingido a maioridade, já pensou muitas vezes que gostava de viver noutro lugar.

A. não se sente ainda à vontade para exprimir a sua sexualidade na cidade em que vive. É um “meio pequeno”, onde muita gente se conhece, e provavelmente se alguém a visse a dar a mão a outra rapariga, contaria a algum familiar seu. Até podia não ser com má intenção, mas A. não sabe se está preparada para isso.

S. tem a mesma idade que A., mas vive numa cidade maior do distrito de Braga. Ainda assim, também já pensou em mudar-se. Mas ao contrário de A., diz sentir-se à vontade para assumir a sua sexualidade nesta cidade.

As notícias

A. diz não se sentir representada nos órgãos de comunicação portugueses. S. também, e diz que se informa através do Twitter.

As referências

A música que faria a banda sonora da vida de S. é a mesma que nos apresenta C., cujo testemunho podes encontrar em Aveiro: “Girls Like Girls”, de Hayley Kiyoko. Se há um filme que marcou a descoberta pela sua identidade, é sem dúvida Tomboy, de Céline Sciamma. Este filme mostra-nos a vida de Mikael, uma criança de 10 anos que luta com a sua identidade depois de se ter mudado para uma nova cidade com os seus pais. S. destaca também o ator, cantor e compositor sul-africano Troye Sivan como sendo uma referência para si.

Na vida de A., o filme A Rapariga Dinamarquesa, de Tom Hooper, foi bastante impactante. Além deste filme, destaca a série Anne with an E, uma produção da Netflix inspirada no romance Anne of Green Gables, da escritora canadiana L. M. Montgomery, publicado pela primeira vez em 1908. Na série, a temática LGBTQI+ surge de forma mais ou menos evidente, através da história de algumas personagens.

Para A., AURORA e Melanie Martinez são referências que admira. As músicas da sua vida, que podiam tocar em loop uma atrás da outra, são “Girls” de girl in red, e “Runaway” de AURORA.

AS VOZES DE VILA REAL

“Mais recentemente, quando a minha ex-namorada veio visitar a cidade e andámos de mão dada recebemos um misto de reações entre olhares de lado e olhares fixados que nos sexualizavam ou nos viam como se fôssemos umas atrações de circo das quais é impossível desviar o olhar”, conta C., de 21 anos. Gostava que existisse “uma educação sexual que focasse também na homossexualidade com o objetivo da normalização”, porque na cidade onde cresceu “a homossexualidade é ainda vista como algo fora do comum, que ou deve ser repudiado ou associado à hipersexualidade”.

M., de 31 anos, partilha com o Gerador que é “completamente assumida”, mesmo na sua aldeia do interior de Trás-os-Montes. Mas apesar de se “sentir livre”, informaria mais as pessoas que lá vivem. Diogo Rivers, de 26 anos, é natural da mesma cidade de C., mas de momento vive em Coimbra — é sobretudo por lá que o seu trabalho no ativismo LGBTQI+ é feito, já que integra a Plataforma Anti Transfobia e Homofobia de Coimbra (PATH). Na sua terra natal, conta que foi expulso várias vezes de bares por “ ‘alegadamente’ ser ‘gay’ ”. “Na escola secundária fui vítima de bullying e de um rumor horrível sobre algo que alegadamente se passou com outra pessoa que tinha o mesmo nome”, partilha.

Quando perguntámos o que mudaria na cidade em que nasceu e cresceu, Diogo diz que “não é fácil descrever de uma maneira sucinta” porque “o problema é muito mais grave e profundo que mudanças superficiais”. No fundo, convida a um pensamento interseccional: “estamos a falar de acesso a informação, direitos dos trabalhadores, o fim da centralização do conhecimento no litoral metropolitano, melhorias do ensino, mudanças estruturais a nível de tudo”.

As notícias

C. diz que não se sente representada nas notícias difundidas pelos órgãos de comunicação social portugueses. Lê notícias “nas redes sociais, apenas”, o que acontece também com M., que acrescenta “associações LGBTQI+”. Diogo também não se sente representado nos órgãos de comunicação portugueses; conta que acompanha as notícias através de órgãos de comunicação independentes.

As referências

Apesar de agora saber que as filmagens de Blue is The Warmest Colour (2013), filme de Abdellatif Kechiche, foram abusivas, C. diz que foi um filme que a marcou profundamente. A par deste filme, uma pessoa que considera uma referência é RuPaul, autor do programa RuPaul’s Drag Race. Para M., a série de eleição sempre foi The L World (2004-), desde os tempos em que via na RTP2, e Ellen DeGeneres era o grande ícone que acompanhava.

No cinema, as referências de Diogo Rivers são dois clássicos queer: Paris is Burning (1990), documentário de Jennie Livingston que acompanha a cultura do ballroom durante a década de 80 e as vidas de jovens LGBTQI+ latino-americanes e afro-americanes que eram protagonistas destes bailes; e The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994), de Stephan Elliott, que segue duas drag queens e uma mulher trans que se fazem à estrada na Austrália, num autocarro cujo nome era "Priscilla”, e enfrentam uma série de peripécias pelo caminho. Na banda sonora da vida de Diogo estaria, certamente, “ I Fell In Love With a Dead Boy”, de Anthony & the Johnsons. Se tivesse de escolher uma referência internacional, apontaria sem dúvidas Beth Ditto (ex-Gossip), e no contexto nacional António Variações.

AS VOZES DE BRAGANÇA

“Mais visibilidade e tolerância” é o que A., 29 anos, gostava que existisse em Bragança. Mudou-se para uma vila turística por não as sentir no seu dia-a-dia. Não conhece nenhuma associação na zona, ainda que exista a Arco-Íris em Bragança — que Afonso Louro dá a conhecer melhor n’Os Rostos de Bragança.

Também N., 24, é natural de Bragança, como A. Mas ao contrário de A., e como Afonso Louro, continua a viver por lá. Não se sente à vontade para assumir publicamente a sua orientação sexual.

Afonso, co-fundador da Arco-Íris em Bragança, mudou-se para Espanha aos 15 anos porque “não aguentava a pressão de Miranda do Douro”. Hoje já se sente mais livre, também porque contribui todos os dias para que este distrito seja uma zona de liberdade tanto para si como para outres. No projeto Diversidades Contigo, dá apoio a pessoas trans do distrito de Bragança e escuta os seus testemunhos com uma proximidade que só quem vive um processo de transição consegue ter.

As notícias

Tanto A. como N. dizem não se sentir representados nos órgãos de comunicação social portugueses. N. sente que “alguns partidos políticos de esquerda” falam por si, mas não destaca nenhum projeto editorial.

As referências

Nem A. nem N. partilharam referências de filmes que tenham sido importantes para si. No caso de N., não quer deixar de mencionar Lady Gaga e o papel que a sua música teve e tem tido para si. Já A. diz mesmo não ter qualquer tipo de referências. Na música, Afonso tem várias pessoas de destaque que facilmente poderiam viver numa playlist conjunta: Viruta FTM, Linn da Quebrada e Arca são algumas delas. “Normal es un programa de mi lavadora”, de Viruta FTM, é o seu hino.

No cinema, Afonso destaca Boy's Don't Cry (1999), de Kimberly Peirce, um dos filmes mais conhecidos no contexto mainstream com uma personagem trans no papel principal (ainda que não interpretada por um ator trans); Tomboy (2011), de Céline Sciamma, que segue a vida de Laurie, uma criança que está na descoberta pela sua identidade; e 20 centímetros (2005), de Ramón Salazar, que acompanha o processo de transição de Marieta, uma mulher trans espanhola.

Quando perguntamos a Afonso se tem alguma referência no contexto nacional, menciona a youtuber Peperan e a dupla T Guys Cuddle Too, composta por Ary Zara e Isaac dos Santos.

AS VOZES DO PORTO

“Passo bem por um rapaz, desde que não use a minha voz ninguém põe isso em questão. Mas raramente divulgo a minha identidade de género real e nunca falo da minha orientação. Prefiro que assumam que sou simplesmente um rapaz trans (ou cis) com orientação ambígua, e sinto-me mais seguro assim, a ter de explicar ‘como é possível’ ser lésbica não-binária que usa os pronomes ele/dele”, diz L., de 19 anos, natural do Porto. Se pudesse, L. “mudava a idade da população e a educação que receberam”, na cidade em que vive. Não sendo possível, vai ganhando força interior para enfrentar comentários, olhares, rejeições.

Diz sem margem para dúvidas que se sente mais confortável à volta de jovens do que de adultos — o “pior” que outros jovens lhe fizeram até hoje foi “simplesmente usar os pronomes errados e o nome de nascença”, conta.

Apesar de a despatologização da homossexualidade ser já uma realidade há várias décadas, L. já ouviu “uma amiga da família” da idade dos seus pais, “e que é médica”, a explicar “como achava que ser gay é errado e ‘contra a natureza’.” Já a sua avó conta histórias de “um indivíduo ‘de alta categoria apesar de ser gay’”, utilizando “a palavra gay como se estivesse a confessar um grande segredo embaraçoso, um tabu”. Na rua, “quando tinha menos ar de ‘rapaz cis’”, sentia olhares e comentários dirigidos a si quando andava de mão dada com a sua namorada. Agora só se sente seguro quando anda “com roupas ‘masculinas’, cabelo curto, binder e mudez misteriosa”.

Até chegar até aqui, o seu caminho de exploração de género e orientação sexual “tem definitivamente sido interessante” — é o próprio que o diz. Durante grande parte da sua vida, “até algures no 3.º ciclo”, nunca se tinha questionado muito. “Era só uma maria-rapaz que detestava saias e vestidos, detestava cor-de-rosa, detestava bonecas e brincar às casinhas, detestava o meu nome. Adorava jogar à bola, colecionar e brincar com carrinhos, jogar jogos de corridas na PlayStation e no GameBoy, ver desenhos animados ‘de rapazes’ e brincar com os únicos amigos reais que tinha, que eram dois rapazes”, lembra L. Recorda-se também de nunca ter “nenhum interesse real em namorados” e de ficar “quase alterado” quando o questionavam se um dos seus amigos era seu namorado. Um dia, achou que fazia sentido mudar o seu nome e perguntou à sua mãe, que lhe responder que “isso era ridículo” e não permitia. Com o tempo, L. deixou de estar tanto tempo com os rapazes que eram os seus únicos amigos e começou a passar mais tempo online, onde se permitiu a ler mais sobre a comunidade LGBTQI+. Aí percebeu que “sentia atração pelo género feminino” e assumiu-se como bissexual.

“Estava ainda convencido de que certamente sentiria alguma atração por rapazes, porque isso era o normal, eu não era ‘uma daquelas lésbicas’, porque ser lésbica era algo vergonhoso. Era uma das únicas pessoas na turma (e a única ‘rapariga’) que ainda não tinha tido um namorado, nem sequer tido uma crush em ninguém. A minha única (e melhor) amiga nessa altura começou a namorar com o 'golden boy' da turma, o melhor aluno sempre com uma apresentação impecável, e naturalmente foi logo esse rapaz que escolhi para ter uma suposta crush nele. Estando ele a namorar com a minha melhor amiga, nunca poderíamos ter uma relação, e eu não tinha de me preocupar com sentimentos recíprocos. Pronto, estava resolvido o assunto, tinha eu uma crush num rapaz e estava provado que eu era normal, eu sentia atração pelo género masculino.”

Mas não era assim tão fácil. Nessa altura, viu Soul Eater (2004-2013), uma série de mangá, e identificou-se com a personagem Crona, cujo género nunca foi confirmado. L. cortou o cabelo e sentiu-se “muito mais feliz”; assumiu-se para si mesmo como género-fluído. No secundário assumiu-se como lésbica e partilhou com a sua família. Recorda, ainda hoje, as reações: “a minha mãe aceitou. A minha irmã mais nova não quis saber. O meu pai ainda passou algum tempo a ocasionalmente apontar para homens aleatórios em posters com os abdominais todos definidos e a perguntar-me se ‘tinha a certeza’ que não me sentia atraído por aquilo”. Mais recentemente, assentou na identidade não-binária e assumiu-se à sua família, novamente. “Mais uma vez, a minha mãe aceitou e foi até excepcionalmente acolhedora, a minha irmã não quis saber e o meu pai começou uma discussão a tentar convencer-me de que ‘isso não existe’, ‘não faz sentido’. Pedi-lhes para me tratarem por outro nome, simplesmente uma abreviação do meu nome de nascença, e por usarem ele/dele para mim. A minha mãe aceitou. A minha irmã aceitou. O meu pai recusou de todo e foram precisos meses e várias discussões com a minha mãe para finalmente começar a usar o meu nome escolhido e, em raras ocasiões, os pronomes corretos. Ainda o ouço a referir-se a mim com o nome errado quando não está a falar diretamente para mim.”

Todo este caminho foi “uma descoberta gradual maioritariamente apoiada pela internet”. L. cresceu numa geração em que é mais fácil aceder a informação sem que ninguém saiba, não precisando de olhar a limites geográficos. Em criança, quando ainda não podia recorrer à internet, “não havia qualquer media infantil que sequer reconhecesse a existência de pessoas LGBT+, eram só personagens cishet que nunca ou raramente tinham expressões de género fora do que é ditado pela sociedade tradicional”. “Claro que me sentia diferente e isolado sem saber exatamente porquê. Se não fosse pelos recursos e comunidade LGBT+ online, provavelmente hoje seria uma ‘rapariga’ deprimida e solitária que se detestava e não tinha a certeza porquê”. O que é certo é que L. já se conhece; e esse auto-conhecimento ninguém lhe tira.

L. continua a viver neste lugar que o viu crescer, mas este não é o caso de T., com 31 anos, que se mudou em 2015 para Viseu. A mudança, contudo, não foi feita por motivações relacionadas com episódios de homofobia que vivesse no Porto. O que Viseu representa na sua vida é uma abertura para os seus: “é curioso que o meu coming Out enquanto homem gay tenha sido apenas aos 26 anos em Viseu, uma cidade muito conservadora, e não no Porto, uma cidade mais aberta e desenvolvida. Mas foi em Viseu que me assumi, primeiro aos meus amigos e amigas, depois à minha família”.

“Foi um processo praticamente rápido e “fácil”. Fácil na medida em que não sofri represálias, não perdi amizades, quando me assumi. Mas claro que o coming Out nunca é fácil. Daí que tenha demorado 26 anos da minha vida para perceber quem era e ter coragem para o fazer. Com a família foi um pouco mais difícil, mas com tempo foram interiorizando. É um processo sempre em construção, quer para mim quer para a família. Sinto que cresci imenso depois do coming Out. Sinto que hoje não sou a mesma pessoa, foi um ‘peso que me saiu dos ombros’. Este processo permitiu-me sair um pouco da minha bolha em que vivia, e ver o mundo com outros olhos, estar mais atento ao que me rodeia, sobretudo às pessoas, ajudou a compreendê-las melhor, a perceber como somos tão diversos e diversas. Tornou-me também um cidadão mais atento, mais ativo, mais interessado em lutar, em participar neste movimento social. Percebi que sozinhos não podemos mudar quase nada, mas que enquanto colectivo temos muita mais força e que a mudança acaba por chegar”, partilha T.

Em 2018, juntou-se à organização da primeira Marcha do Orgulho de Viseu (sobre a qual podes ler mais em ‘Por que se marcha em Viseu’, numa entrevista com a comissão organizadora), e começou a ir a outros eventos LGBTQI+ pelo país, e a sua vida não foi mais igual. “Conheci, um pouco por todo o país (sobretudo Viseu, Porto e Lisboa) pessoas maravilhosas, pessoas que me inspiram todos os dias a não desistir desta luta, que em muitos momentos nos pode deitar a baixo, que nos cansa, quando sentimos que estamos sozinhos, que somos poucos e que as coisas parecem não mudar. Por isso, todas as amizades que tenho vindo a fazer nestes últimos 3 anos têm-me dado ânimo, inspiração para continuar. Têm-me feito crescer enquanto cidadão, enquanto ser político. Fazer parte deste movimento social tem sido a melhor formação da minha vida. Não se aprende nada disto na escola, o que é lamentável. Até aos meus 26 anos não percebia a importância de marcharmos na rua, de ocuparmos o espaço público por esta causa”, sustenta. Hoje já percebe. Até aos 26 anos, T. estava “numa bolha cheia de preconceitos” contra si mesmo; odiava-se a si mesmo por se sentir atraído por rapazes, achava que era “um monstro por pensar em rapazes” e tentou mesmo apaixonar-se por mulheres. Diz-nos que era, sobretudo, inocente. Agora é uma pessoa “bem resolvida” e não dá mais passo apenas por si, mas sim por toda uma comunidade. “Poder ajudar a construir uma marcha e lutar por esta causa e tantas outras, foi o melhor que me aconteceu”, confessa.

P. viveu durante a sua infância e adolescência numa pequena cidade entre montanhas e por onde passa um rio. Nunca se sentiu à vontade para se assumir, e foi também por isso que se mudou para Lisboa. Crescer numa cidade pequena, diz-nos, “tem os seus desafios especialmente para a comunidade LGBTQI+”. “O facto de não haverem organizações/projetos que possam levar estes temas à população cria uma falta de consciencialização por parte da comunidade sobre os assuntos LGBT. Isto não significa necessariamente que a população é preconceituosa, mas nunca tiveram a oportunidade de serem educados sobre questões LGBT.”

Quando perguntámos a P. se gostava de partilhar alguma história, que não teria de ser necessariamente sua, viajou até uma memória de quando tinha cerca de 15 anos — hoje tem 24 —, de um rapaz da sua freguesia que “assumiu um namorado à família”. “Todas as pessoas começaram a falar sobre isso e diziam que era uma vergonha para a família ter um filho assim. Eu não sei como a família reagiu, mas sei que sentiu a pressão das pessoas à sua volta para rejeitar o filho. Ele acabou por sair do país devido a essa situação. Esta é uma história que me marcou bastante porque sempre tive/tenho receio que isso me vá acontecer quando for capaz de apresentar um namorado aos meus pais e à minha família”, conta ao Gerador.

“O meu nome é Catarina, tenho 41 anos, assignada como mulher ao nascimento. Sou uma pessoa não binária, cujos pronomes preferidos são elu (they, em inglês), embora também me identifique, por vezes, com ela (she, em inglês). Sou lésbica.” É assim que começa a história de Catarina/Freckles, natural de uma cidade pequena a 30 quilómetros do Porto, onde cresceu na década de oitenta “sem referentes” à sua volta. Conta que o seu coming out se fez “tardiamente”. “Fi-lo, contudo, quando senti que tinha possibilidades de o fazer e quando fui capaz de olhar para mim e para alguma homofobia internalizada que também me constituía. Este momento foi também o resultado de ter procurado apoio junto de associações e de grupos LGBTQI+, que continuam a ser poucos, apesar de viver no Porto.”

Enquanto crescia, “não importava as vezes que saísse à rua, porque nunca via duas mulheres de mão dada ou dois homens de mão dada”. “As pessoas homossexuais eram faladas de forma depreciativa, e até no núcleo de amigos se usavam as expressões 'maricas' ou 'fufa' como insulto. Mulheres que viviam sozinhas ou que tinham 'amigas próximas' eram vistas como incompletas, porque nunca tinham conseguido arranjar marido”, recorda. Hoje, quando olha para trás, percebe que “o silêncio” que viveu foi “fruto da sociedade homofóbica e patriarcal” em que cresceu e que o medo de afirmar a sua orientação sexual e identidade de género “estavam também ligados aos privilégios que a heterossexualidade, assumida à partida para todas as pessoas, confere”.

“Não posso negar que gostava que a minha história pudesse ter sido feita de luta e de activismo, mas não foi. Contudo, a força desse silêncio permite-me também hoje perceber o quanto o silêncio, por vezes (digo por vezes, porque cada história e cada pessoa são diferentes e há situações que não são seguras para coming out), são cúmplices na manutenção dos privilégios e das desigualdades que a heteronormatividade provoca”, partilha Catarina/Freckles. “Hoje, digo que sou lésbica e uma pessoa não binária. Não gosto que utilizem expressões como mulher, menina, ou rapariga para me identificarem. No dia-a-dia, particularmente por ser uma pessoa não binária, sou alvo de algumas micro-agressões. Por vezes tão simples quanto a forma como algumas pessoas olham para mim e para uma certa aparência 'masculina' como se isso fosse um ponto a menos na expectável tarefa de ser 'mulher'. Mas os lugares que ocupo, de privilégio (sou uma pessoa branca, docente do ensino superior), fazem com que essas micro agressões sejam muito mais subtis do que noutros casos a que assistimos diariamente de violência para com pessoas LGBTQI+”.

O coming out de Catarina/Freckles como pessoa não binária “tem cerca de 1 ano e tem sido feito de muita reflexão e de um processo contínuo de aprendizagem” de que é e da pessoa que quer ser. Através da conta de Instagram freckles.the.non.binary, partilha o seu processo de descoberta e informação, pelo meio que usa para se expressar: o desenho. “ É uma forma de activismo em pequena escala, mas para mim importante porque não mais estou no silêncio ou na invisibilidade”. Freckles é um nome carinhoso pelo qual a companheira lhe chama (e que se refere ao seu “bigode de sardas que abrem com o sol”), mas não pretende esconder a sua identidade. Aliás, essa é uma das certezas que Catarina/Freckles tem nos dias que correm: não vai passar mais tempo no silêncio. Daqui em diante é para (se) celebrar.

As notícias

L. lê notícias através do Twitter, sobretudo a partir de contas anglófonas. Por cá, diz não se sentir representado. T. informa-se no Público, dezanove, Interior do Avesso e Esquerda.net. E., de 28 anos, segue o “Põe na roda”, canal do Youtube brasileiro com informação LGBTQI+. P. segue sobretudo “meios independentes”.

As referências

Frozen (2013), filme de animação da Disney, estreou quando L. tinha 12 anos. Conta que se ligou muito “à Elsa e à maneira como ela, apesar de ser praticamente a protagonista, nunca ter tido um 'príncipe', nem sequer manifestado interesse em qualquer personagem masculina, como era tradição nos filmes da Disney”. “O ‘amor verdadeiro’ não era de um homem, era de uma irmã. Ela tornou-se uma rainha perfeitamente competente e nunca teve nem precisou de ter um ‘rei’.”

Na sua “descoberta tardia”, T. não sente que tenha havido um filme que serviu de gatilho a que pensasse a sua identidade. No entanto, existem vários filmes que o inspiram no que vai fazendo diariamente: Milk (2008), de Gus Van Sant, 120 Batimentos por Minuto (2017), Robin Campillo, Chama-me Pelo Teu Nome (2017), de Luca Guadagnino.

Apesar de L. não ter bem a certeza se de facto “I Kissed a Girl”, música de Katy Perry que “tocava na rádio quando estava no 1.º ciclo”, foi o primeiro passo para se descobrir, gosta de pensar que sim. Mas há outras referências que está certo que o marcaram, como é o caso de Elliot Page, ator, quando este se identificava como lésbica. Na história de T., as principais referências são António Variações e Freddy Mercury. Na de P., é Manuel Luís Goucha, apresentador de televisão. Na tela, P. não esquece a primeira vez em que viu Brokeback Mountain (2006), de Ang Lee. I., de 28, teve a sua confirmação em Fast and furious 2, por se sentir atraída pela personagem de Eva Mendes.

AS VOZES DE AVEIRO

É com o testemunho de J., natural de Aveiro, que começamos por introduzir o questionário que serviu de ponto de partida a esta reportagem, na Revista Gerador 35. “Saí de uma aldeia no distrito de Aveiro para ir estudar para Coimbra, mas sinto que ir viver para o centro de uma cidade e mudar completamente de vida me fez muito bem”, contou. J. tem 22 anos, é bissexual, sente que toda a gente à sua volta iria aceitar bem isso, mas não o consegue dizer em voz alta. “Nem quando estou sozinho.” Apesar de não se conseguir aceitar por completo, acredita que a única coisa que seria necessário mudar na localidade de onde é natural, seria “a mentalidade das pessoas” — está ciente de que é algo não depende de si, mas “apenas delas mesmas”.

Tal como J., A. mudou-se para Coimbra para prosseguir os seus estudos. Mas ao contrário de J., sente-se confortável para assumir a sua sexualidade tanto em Coimbra como na vila de onde é natural. C., de 23, que também estuda noutra localidade, confessa que já pensou “muitas vezes” em mudar-se de vez para outra cidade. Se pudesse mudar alguma coisa no lugar onde cresceu, seria “a influência da igreja e o facto de toda a gente se conhecer”.

C. partilhou com o Gerador que saiu do armário aos 15 anos porque sofreu “chantagem por parte da mãe de uma ‘amiga’”. “Entrei em pânico e decidi ser eu a contar aos meus pais. Considero-me sortude porque não fui expulse de casa nem espancade como tantos, mas não posso dizer que reagiram bem e não foi traumático. Só com os meus amigos é que sou eu mesme, ainda hoje tanto tempo depois o assunto é tabu em casa e os meus pais agem como se nunca lhes tivesse dito nada. Mais ninguém na minha família sabe e quando vou a casa, ainda que a minha sexualidade não seja algo que tenha que ser sempre falado, sinto que tenho que reprimir parte da minha identidade”, disse C.

“Este ano decidi que vou ser eu mesme, se alguém perguntar terá a resposta direta sem mentiras, os meus pais já tiveram mais do que tempo suficiente para se habituarem. Acho que só com os meus avós é que irei fazer um esforço por manter as coisas como estão, são super religiosos e acho que apesar de ter crescido a ser sempre a ovelha negra, isto seria a gota de água para a minha avó. Toda esta situação é estranha para mim, sinto como se tivesse uma vida dupla. Quando estou com os meus amigos, online ou na cidade onde estudo, sou abertamente eu, sem inibições, e nos círculos em que me incluo se não são todos LGBT, são aliados. Poder sofrer qualquer tipo de descriminação só me passa pela cabeça vagamente, o que é uma sorte, bem sei, não ter que me preocupar com isso 24/7, mas quando volto para casa é como se estivesse constantemente desperte, sempre a medir as minhas ações e palavras. Por isso, este ano senti um click e sinto que não consigo mais viver esta vida dupla, já não faz sentido na minha cabeça continuar a manter as coisas, não sou eu que estou errade por ser quem sou ou gostar de quem gosto, são as pessoas que têm problemas com isso, apesar de não lhes dizer respeito, e eu não tenho que continuar a acomodar-me”, partilha C.

C.A. levou 25 anos a sentir-se confortável para assumir a sua sexualidade abertamente na vila em que vive. Hoje, tem 26. “Se pudesse, faria com que as pessoas fossem mais abertas mentalmente”, conta. A partir do 11º ano começou a ficar mais claro para si que era gay, e começou a contar às pessoas do seu círculo mais próximo. No entanto, não sentiu grande apoio nem por parte dos amigos, nem da família.

As notícias

J. não se sente representado nos órgãos de comunicação social portugueses. No Twitter, segue o Gerador e a Comunidade Cultura e Arte. “Leio quase todos os jornais, mas não acho que estes jornais me representem, até porque é lamentável a quantidade de comentários preconceituosos que algumas publicações recebem, principalmente no Facebook”, diz. A., que também não se sente representada nas notícias, menciona as redes sociais como o espaço que procura para se informar. O mesmo acontece com C.

C.A., que também não se sente representado, recorre a plataformas LGBT, como o dezanove, ou então ao Twitter.

As referências

Se J. tivesse de escolher uma música para a banda sonora da descoberta pela sua identidade seria “Só te falta seres mulher”, do B Fachada. No cinema, costuma ver “todo o tipo de cinema LGBT” para poder “sentir confortável dentro de um mundo” do qual diz ainda não conseguir fazer parte. “Todos esses filmes, de certa forma, acarretam alguma importância”.

“Enquanto adolescente não consumia filmes ou séries com representação LGBTQI+ porque não tinha fácil acesso e além disso a homossexualidade, na minha casa, sempre foi um tabu. O questionamento sobre a minha sexualidade surgiu quando questionava a atração que sentia pelas personagens femininas. Talvez possa dizer que a série que teve de algum modo influência na descoberta da minha identidade foi a série Glee”, contou A.

Para J., Rui Maria Pêgo e Inês Herédia são pessoas que “começam a expandir aquilo que é a pseudotolerância” dentro do meio artístico e televisivo. Halsey e Rui Maria Pêgo são as referências de A. Em Portugal, C. não se revê em nenhuma pessoa conhecida LGBTQI+, já que, na sua opinião, essas pessoas “são low-key e muitas das que se destacam mais, são problemáticas ou fazem parte de áreas que não me dizem muito”. Mas no contexto americano, acha o elenco da série POSE “muito inspirador”. Quanto a séries, foi Anatomia de Grey, através das personagens Arizona Robbins e Callie Torres, que percebeu que “era OK ser diferente”; o mesmo aconteceu com Skins, através de Naomi Campbell e Emily Fitch. “Girls Like Girls”, de Hayley Kiyoko, é a sua música.

D., 22 anos, diz-nos que as duas músicas mais marcantes para si são “Demons”, de Imagine Dragons, e “Same Love”, de Macklemore. D. C., de 55 anos, não destaca uma música, mas sim um filme, A Rapariga Dinamarquesa. “Deu-me força”, diz-nos. A maior referência de D. C. é Aurora Pinho.

Não existe uma música, mas antes um álbum que dá a banda sonora à vida de D.C., Born This Way, de Lady Gaga. Tal como J. e A., Rui Maria Pêgo é uma das pessoas que segue no contexto português. Quanto ao filme que decidiu partilhar com o Gerador, Prayers For Bobby, de Russell Mulcahy, foi o eleito. “Lembro-me de que quando me assumi aos meus pais e a resposta não foi tão boa quanto estava à espera, que lhes pedi para verem o Prayers For Bobby. Creio que para a minha mãe foi o suficiente.”

AS VOZES DE VISEU

B. vive agora numa cidade no distrito do Porto. Só regressa a Viseu no tempo não-letivo. Tem 21 anos e, se pudesse, “mudava a mentalidade das pessoas” na sua cidade-natal. “Ter vindo para a faculdade fez-me sentir melhor com a minha sexualidade. Tenho amigos que me aceitam como sou e o celebram. Para além disso, a maior parte deles também são LGBTQI+, o que me permite estar mais ligada à comunidade”, conta.

J., de 24 anos, mudou-se do Brasil para Portugal e admite sentir-se mais seguro por cá. “De certo modo fiquei muito grato de sair de um meio cheio de descriminação e violência contra nós”, diz. Vive numa cidade não muito grande no distrito de Viseu, mas sente-se à vontade para ser quem é, sem medos, e tem a certeza de que o mesmo não aconteceria na cidade brasileira que o viu crescer. “Aqui não sinto descriminação ou algo que ache que deva mudar. Até me sinto mais à vontade aqui do que em Leiria, onde tenho minha família e meus amigos, e muitos deles são gays”.

Por se sentir tão seguro nesta cidade, para a qual se mudou à procura de trabalho, decidiu partilhar uma história feliz: “algo muito positivo que aconteceu logo nas minhas primeiras semanas de trabalho foi quando perguntaram minha orientação sexual, senti que foi uma pergunta sem intenções negativas, o que respondi com segurança. Tinha sempre o receio porque aqui é um meio pequeno onde todos sabem do que se passa. Logo percebi que sim, tinham curiosidade de saber, mas apenas por saber. Sei que na minha cidade natal seria completamente o oposto, visto que deixei minha terra quando era muito novo e já sentia o peso da homofobia e até mesmo passei por situações de humilhação e violência quando ainda tinha apenas 12 anos. O que para uma criança é traumatizante”.

As notícias

Para B., os órgãos de comunicação social portugueses não são representativos. Por isso, procura informar-se através das redes sociais de organizações LGBTQI+ e “pessoas ativas na comunidade”. O mesmo acontece com F., de 48 anos.

As referências

B. admite não ter nenhuma referência queer no cinema, na música ou noutra área que a tenha marcado no seu caminho de auto-descoberta. “Foi um processo muito interior”, diz. Já F. menciona a série que acompanha as vidas de Brian, Justin, Michael, Emmett e Ted: Queer as Folk (2000-2005). O hino da vida de J. seria “I Will Survive”, de Gloria Gaynor.

O de N., de 25 anos, seria “Ride”, de Lana del Rey. E se há uma série que a marcou, foi Lost Girl (2010-2015), cujo enredo sobrenatural inclui algumas personagens LGBTQI+.

AS VOZES DA GUARDA

F. vive em Lisboa. Tem 28 anos, é natural da Guarda e diz que a homofobia impulsionou a sua mudança. Não conhece nenhuma associação de apoio a pessoas LGBTQI+ no seu distrito, o que já não acontece em Lisboa.

As notícias

É em blogues especializados que F. procura notícias nas quais se revê.

As referências

Will and Grace, sitcom americana, teve impacto na forma como se via a si mesmo. Will Truman é um advogado gay que vive com Grace Adler, uma decoradora de interiores. Na América, as opiniões dividem-se: há quem considere a personagem de Will demasiado estereotipada e pouco representativa, e há quem acredite que ajudou a mudar mentalidades no país (Joe Biden foi uma das pessoas a acreditar na segunda, tendo já tornado vocal a sua opinião).

Lady Gaga é a artista favorita de F. Mas se tivesse de escolher uma música para contar a sua história, seria “Fuck You” de Lilly Allen.

AS VOZES DE COIMBRA

C. mudou-se para Lisboa e confessa que a homofobia esteve no centro da sua decisão. É natural de Coimbra, tem 28 anos, e foi também nesta cidade que frequentou a licenciatura em Biologia, onde viveu uma “praxe homofóbica” que a impedia de se expressar livremente. Entre 2011 e 2014, o período em que lá esteve, “apesar de haver muita gente queer em Biologia, não era ok ser out [assumida]”.

Em Lisboa, procurou a Rede Ex Aequo. Na mesma cidade, passou a ter um percurso no ativismo. Agora, graças à pandemia, voltou temporariamente para Coimbra.

M., de 20, vive agora nas Caldas da Rainha, para onde foi estudar. Uma vez que queria prosseguir estudos, procurou uma cidade diferente da sua, onde se sentisse mais livre. Gostava que “a mentalidade” mudasse em Coimbra, mas sabe que “não depende” de si. Dos momentos na sua cidade natal, recorda-se de um almoço de família num aniversário seu. “Começaram a falar sobre Madrid. Os meus tios tinham ido lá e ficaram chocados quando viram um gay a andar na maior das liberdades. A partir daí foi só conversa homofóbica, sempre com o ‘mas eu respeito’ e sem respeitar de facto”, conta. Até hoje, guarda as memórias desse jantar.

As notícias

Dezanove e esqrever são os portais de notícias de eleição para C. Já M. segue a ILGA e “outras páginas no Instagram”.

As referências

A icónica série The L Word, cujas personagens principais são mulheres lésbicas e bissexuais, foi importante na caminhada de C. A música “Girls like Girls”, de Hayley Kiyoko, tocaria se contasse a sua história musicada — no refrão ouve-se “Girls like girls like boys do, nothing new” [Raparigas gostam de raparigas como os rapazes gostam, nada de novo]. Elliot Page e a deputada Sandra Cunha são pessoas cujo percurso admira.

But I'm a Cheerleader, de Jamie Babbit, foi um filme que M. nunca esqueceu. Megan, a personagem principal, corresponde ao estereótipo de filha-perfeita nas comédias românticas americanas para adolescente: é uma rapariga bonita, tem boas notas, é namorada do rapaz mais cobiçado da escola. Um dia, os seus pais começam a desconfiar que pode ser lésbica e começam à procura de uma forma de “converter” aquela que é, na verdade, a sua orientação sexual natural.

Na música internacional, King Princess é a principal referência de M. Em Portugal, destaca Fado Bicha.

AS VOZES DE CASTELO BRANCO

A. nasceu e vive em Castelo Branco há 26 anos. Ainda hoje não se sente à vontade para ser ela mesma neste lugar, por completo. Já pensou muitas vezes em mudar-se, mas nunca o concretizou.

Não conhece nenhuma associação na zona, e por isso mesmo sente que faria sentido partilhar “informação correta e testemunhos de pessoas LGBTQI+ disponíveis através dos meios que a população consulta mesmo” e também que existissem “iniciativas a nível local, sobretudo em escolas, para que a próxima geração esteja mais educada”.

As notícias

“Não” foi a resposta de A. à pergunta “sentes-te representade nos órgãos de comunicação social portugueses?” É em perfis e sites de associações LGBTQI+ que encontra informações que considera mais próximas da sua realidade.

As referências

“All the things she said”, das T.A.T.U. compõe a banda sonora da vida de A. A série mais importante para a sua descoberta interior foi The L Word, que chegou a passar na RTP2. The L Word é um marco para a visibilidade lésbica, já que foi a primeira série a chegar ao panorama mainstream — e continua a ser das poucas — com um foco assumidamente nas narrativas lésbicas.

AS VOZES DE LEIRIA

B. tem 23 anos e vive numa zona do distrito de Leiria onde se vendem doces conventuais. Apesar de já ter equacionado como seria viver noutro lugar, responde “claro que sim” quando lhe perguntamos se sente à vontade para assumir abertamente a sua identidade. Por lá, gostava que existisse alguma associação e bares. Na verdade, B. não é apenas B. É também Ariana Moon Drag, uma drag queen para quem começar a fazer transformismo foi um marco na vida.

F. S. tem 25 e nunca pensou sair da sua cidade no distrito de Leiria. Sente-se bem por lá.

As notícias

B. diz sentir-se representade nas notícias que lê nos órgãos de comunicação portugueses. Pelo contrário, F. S. diz que não, e que lê o Dezanove e as ILGA News.

As referências

“This is Me”, do musical The Greatest Showman, de Michael Gracey, é a música da vida de B. A sua maior referência é a drag queen portuguesa Eva Brown. Na construção de Ariana Moon Drag, a música “Moving On”, de Sarah Dawn Finer, é importante. Além de Eva Brown, inspira-se também em Giselle Brown e Cherry Flavor, residentes no Glitz Club Leiria.

Há um filme marcante na vida de F. S., “RIP 2 My Youth”, o documentário de Mariana Ramos que acompanha o processo de transição de Isaac dos Santos, um dos membros da dupla T Guys Cuddle Too. O próprio Isaac é uma referência para F. S.

F., de 23 anos, tem em Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, o seu filme de eleição.

Triz, rapper trans brasileire, é o autor da banda sonora da vida de F. S., segundo o próprio. Influenciade pelas sonoridades de Cartola e Sabotage, Triz canta a resistência. Na sua canção “Elevação Mental”, assume-se como rapper não binário e deixa um aviso: não vai corresponder às expectativas de ninguém; mas também não quer fazê-lo.

AS VOZES DE SANTARÉM

“Assumir-me publicamente há mais de vinte anos no interior do país não foi fácil”, diz S., de 43 anos. Sentia-se isolada, e ainda hoje gostava de sentir que não é “a única lésbica” na sua vila. A. não é natural da vila de S., mas é de uma também pequena cidade na Beira Baixa. Apesar de ter nascido na Alemanha, é nessa “terrinha”, como carinhosamente lhe chama, que se sente em casa. “Sempre senti que esta era a minha verdadeira origem”, conta A. E foi lá que regressou depois de ter vivido em Lisboa, e devido à pandemia.

“Gosto muito de estar aqui. Sinto-me bem e sinto-me em casa no meio da tranquilidade, mas sinto falta de Lisboa, porque é lá que tenho os meus amigos, o meu outlet criativo e onde poderia realmente conhecer alguém para ter uma relação amorosa a sério. Aqui não tenho uma grande rede de contactos e a minha vida resume-se muito a estar em casa, na minha bolha. Pelo menos tenho uma bolha! Sempre tive. Ajuda-me muito no meu dia à dia. É um escape”, partilha com o Gerador. Sentir-se bem não significa obrigatoriamente que A. viva tranquilamente com a ideia de assumir a sua sexualidade nesta cidade de onde os seus pais são naturais. Na verdade, sente que é forçado a manter-se no armário. “Enquanto em Lisboa saio de casa de unhas vermelhas, aqui não o faço. (Será por isso que passo tanto tempo fechado em casa quando estou aqui? Será que essa falta de liberdade me tira a vontade de socializar? É possível.) No entanto, isso não se deve apenas à minha orientação sexual. As pessoas aqui não saem muito da zona de conforto. O que é diferente daquilo que é o habitual de certa forma é ‘mal visto’ ”, explica.

Quando vivia em Lisboa, fazia voluntariado na ILGA. Juntar-se àquela que é a maior associação a nível internacional no que aos direitos LGBTQI+ diz respeito foi “muito importante para si”, não só para encontrar outras pessoas que o percebessem, mas também para sentir que estava a fazer algo pela comunidade. Em Lisboa, não tem qualquer problema em assumir aberta e publicamente a sua orientação sexual e a sua identidade por completo, mas na cidade de onde os seus pais são naturais é diferente. “O ‘obstáculo’ é a família. Tal como eu quero ser respeitado pela pessoa que sou, sinto que os meus pais também precisam desse respeito. São pessoas muito conservadoras, que não gostam de atenção e então faço os possíveis para respeitar isso. O meu pai nasceu em 44 e a minha mãe em 51, famílias muito humildes e extremamente religiosas. De vez em quando temos de abdicar de certas coisas, pelo bem comum, certo?”, questiona A.

“Assumo-me abertamente em redes sociais, onde também as pessoas da terrinha vêm o que publico. Já estive em televisão inclusive e o retorno que recebi por parte dessas pessoas foi incrível. Sinto que os meus pais também ficaram ‘mais abertos’ e com menos medos nessa altura, mas percebo que mesmo assim vêm de origens muito conservadoras e sinto-me na obrigação de respeitar esse espaço, especialmente porque estou em casa deles, de momento. Acredito que numa altura em que os meus pais já não estiverem cá, terei uma facilidade maior de me mostrar como eu quiser, até por estas ruas. É literalmente uma questão de respeito pela vontade deles, acima de tudo. Se eu queria esse respeito deles também? Claro que sim... mas de vez em quando temos de ceder para um bem maior, repito e sinto que eu tenho uma maior facilidade em ceder do que eles. No final das contas queremos ser amados e a minha família é muito importante para mim. Pode ser uma barreira de vez em quando, mas sei que os meus pais me amam. Esse apoio é essencial para mim e por isso prefiro não agitar demasiadamente as águas.”

Na sua localidade, A. desejava ver o mesmo que gostaria em todo o mundo: “mais amor, mais aceitação, mais luz, mais informação, mais liberdade, mais humanidade, mais compreensão, mais conexão”. Acredita “no potencial da conexão humana e que todos conseguimos conectar-nos com qualquer pessoa em algum aspecto, e essa conexão acontece através da partilha”.

B. é da mesma geração de S. Tem 45 anos e mudou-se para Lisboa à procura da “liberdade do anonimato”, como lhe chama Raquel Afonso, autora do livro “Homossexualidade e Resistência no Estado Novo”. Enquanto crescia, “a homossexualidade era vista como uma anomalia” e, ainda que não saiba ao certo se ainda hoje será assim, sente que não há um lugar para si na sua família, que não pode ter uma namorada e “muito menos ter uma família com essa namorada”. “Parece-me sempre que isso é que conta realmente, e é disso que me lembro quando vou à Marcha, por exemplo. Enquanto cresci, era completamente proibido falar de atração por outras mulheres. Sempre que abordei o assunto, percebi que seria totalmente excluída. Era como se tivesse lepra. Ao mesmo tempo, em plena descoberta, olhava para as mulheres por quem me sentia atraída com uma enorme tristeza, por ter de me reprimir. Comecei a namorar com um projeto pragmaticamente arquitetado — e posteriormente, mantido —, porque as minhas amigas me diziam que não era normal eu ser a única pessoa que não tinha um namorado. O meu objetivo enquanto lá vivi foi sair de lá.”

O seu grande objetivo, neste momento, é assumir-se perante os seus sobrinhos. “O mais velho tem 14 anos e ainda não consegui encontrar espaço para o fazer. No dia em que revelei à minha irmã que tinha uma terceira namorada, ela disse-me ‘Isso não é o que tu queres realmente’ e encerrou a conversa. A minha mãe sempre considerou contra-natura. Assumi todas as namoradas que tive, mas nenhuma, nunca, foi convidada para ir a almoços de família, participar em Natais, embora tenha tido relações estáveis”, partilha B.

C. tem 22 anos e vive neste momento em Espanha. Se pudesse, “diminuía a quantidade de homofobia na minha localidade”. O mesmo mudaria R., de 39, que teve um episódio infeliz nos seus tempos de escola: “em miúda, quando estava na transição do 9º para o 10º ano, fui à psicóloga da escola e disse que era homossexual. A psicóloga sugeriu, então, que talvez eu fosse pedófila. Felizmente eu tive o discernimento para perceber que ela era homofóbica e eu normalíssima”.

Foi por volta da mesma idade, quando tinha 14 anos, que M., 24 anos, percebeu que “não era igual aos outros”. “Chorava todas, mas todas as noites. Foi uma das piores fases”. “Ainda hoje ninguém da minha família sabe a minha orientação sexual. Só os meus amigos. Quando estou com alguém, que calha a ser rapariga, é apresentada aos familiares - sempre - como amiga. E quando está cá nunca ajo de forma natural. Não há toques ou qualquer tipo de demonstração de afeto, por medo que alguém conte”, explica. É no psicólogo que a acompanha que M. tem encontrado o seu grande apoio. Diz que só há duas pessoas “mais velhas” que a conhecem verdadeiramente: “a minha psicóloga e a minha médica de família, os meus pais não”.

As notícias

A. diz que “temos um longo caminho pela frente”. Sente que os órgãos de comunicação social portugueses não incluem a comunidade LGBTQI+ e é na internet que procura informar-se. C. procura notícias especificamente em “sites da comunidade LGBTQI+”. M. concorda com A., e vai mais longe dizendo que não se revê “nos meios de comunicação social mainstream portugueses”, “nem mesmo em junho” [Mês do Orgulho]. Segue projetos de jornalismo independente e “páginas americanas no Instagram”.

As referências

O mundo abriu-se para S. quando viu África Minha (1986), de Sydney Pollack “Fiquei até hoje apaixonada pela Meryl Streep”, conta. O filme de Sydney Pollack está longe de ser queer, mas o que a personagem de Meryl Streep trouxe a S. ultrapassou todo o contexto do filme: trouxe-lhe uma confirmação. Dois anos antes da estreia de África Minha, saiu “I Want to Break Free”, single icónico dos Queen cujo videoclipe chegou a ser censurado pela MTV. M. inclui-a até hoje nas músicas que marcaram a sua vida e canta-a de cor quando precisa de um hino para celebrar a sua existência.

A. é um ávido consumidor de séries queer. Das clássicas Queer as Folk (2000-2005) e RuPaul's Drag Race (2009-), a Queer Eye (2018-) e Pose (2018-2021), gosta de procurar histórias que não se assemelhem necessariamente à sua, mas nas quais se sinta incluído. Mas é na música que se encontra realmente: “a música sempre foi o meu melhor amigo, era nas mensagens de empoderamento e de sofrimento que me encontrava e ao mesmo tempo ajudavam-me a transformar a dor em força e amor.” Destaca Christina Aguilera, Lady Gaga e Tori Amos, e diz mesmo que se não fossem artistas como estas não seria a pessoa que é hoje em dia. Embora C. não tenha a mesma relação com a música, partilha que adora “Comme Ils Disent”, de Charles Aznavour.

As grandes referências nacionais de S., C. e de A., são Ana Zanatti (S. e C.) e António Variações (A.). B. não menciona ninguém em particular, mas diz que The L Word (2004-) foi uma série marcante para si — o mesmo se aplica a M. Mas apesar de M. não ter referências queer no contexto nacional, diz que “transborda de conforto” quando vê mulheres LGBTQI+ em cargos políticos, em Portugal.

AS VOZES DE PORTALEGRE

M. nasceu há 24 anos e cresceu em Portalegre. Já não vive por lá, mas quando volta não se sente confortável a dar a mão à sua namorada ou a falar abertamente sobre isso. “As pessoas ainda não estão confortáveis com isso, uma vez que a maior parte da população é idosa”, explica.

Diz-nos que não existe nenhuma associação, pelo menos que conheça, na zona em que vive. Diz-nos também que, por muito que quisesse, “não há grande coisa que se possa alterar, pelo menos que seja possível assim de o dia para a noite”, já que a intolerância a pessoas LGBTQI+, que M. sente na pele, “é muito culpa da mentalidade das pessoas”.

As notícias

M. conta que se sente representada nos órgãos de comunicação portugueses. Por norma, lê notícias no Público.

As referências

Imagine Me and You (2006), de Ol Parker, é um filme que M. recorda por lhe ter trazido uma certa validação da sua identidade. No filme, acompanhamos a história de Rachel, uma mulher que se vai casar e que conhece Luce, uma florista por quem sente uma grande atração. A relação que terá com Luce põe em causa a vida de Rachel como a conhecia até então.

AS VOZES DE LISBOA

Lisboa é, por norma, uma cidade associada à liberdade. Historicamente, é um lugar para onde muitas pessoas LGBTQI+ se mudavam à procura dessa liberdade, como evidencia Raquel Afonso no livro Homossexualidade e Resistência no Estado Novo (cuja entrevista podes ouvir n’Os Rostos de Lisboa). Numa viagem por este mapa, fica também evidente que entre as gerações mais jovens continua a haver quem procure essa mudança. Mas como é que se sentem as pessoas naturais de Lisboa?

N., de 44 anos, sente-se bem. Não mudaria nada na cidade para se sentir mais livre; já o sente. Mas A., de 25, que agora vive no distrito de Coimbra, não sente o mesmo: “mudei de local, para me sentir mais livre”. “Gostaria de partilhar a minha história privilegiada, mais ainda de grande violência institucional, pois nos meus anos de escola frequentei um colégio que foi extremamente homofóbico, os professores achavam que eu tinha problemas psicológicos pela minha orientação sexual. Além disso, houve bullying também envolvido”, conta.

Na zona do Oeste vivia S., que emigrou para Inglaterra. A homofobia teve algum peso, mas houve “outras variantes” a ter em conta como “falta de emprego e qualidade de vida”. S. conta que a sua identidade sexual, dentro e fora LGBTQI+, é “vista com algum desdém e confusão” — “curiosamente, este termo é usado várias vezes para nos descreverem”, conta entre parêntesis. “Na minha família assisti a um processo complicado de um membro a definir-se dentro da comunidade e a descobrir a sua própria identidade sexual - este processo, no seu todo complexo e doloroso, fez-me retrair e demorar anos a assumir-me (algo que até à data ainda não aconteceu)”, partilha S.

“A verdade é que este medo e confusão trouxe incerteza e vergonha, principalmente quando comecei a explorar a minha sexualidade. Como não era falado, nem em casa nem na escola, eu acreditei durante anos ser heterosexual - até mesmo em relações homossexuais continuava a definir-me como heterosexual. Demorei mais de uma década, com muita terapia à mistura, a perceber quem eu era e como me poderia definir dentro da comunidade. É muito importante sentirmos que pertencemos, e que é normal ter dúvidas e questionarmos. Eu nunca senti isso onde cresci, nem como cresci”. Apesar de não o ter sentido ao longo do seu crescimento, hoje S. diz que o seu caso é “de sucesso”, uma vez que conseguiu trabalhar na sua identidade e “explorá-la num ambiente seguro, com outros que tinham exatamente as mesmas dúvidas”. “Conheço muitos que não tiveram o privilégio de ter bons amigos ou sistemas de suporte, e consequentemente envolverem-se em situações perigosas (não é difícil de imaginar, podemos olhar para a história queer, nomeadamente nos Estados Unidos)”, explica.

As notícias

N. e A. consultam o dezanove para ler notícias. S. procura-as nas redes sociais.

As referências

Apesar da distância etária, Brokeback Mountain, de Ang Lee, é o filme favorito tanto de N., como de P., de 24, natural de Beja. Para N., a música que marca o seu percurso na descoberta pela sua identidade é “Vogue”, de Madonna, mas há mais dois músiques queer que destaca, Sam Smith e António Variações. Para A., António Variações também é uma referência no panorama nacional.

Como para muitas pessoas da sua geração, Skins é a série de eleição de A. “Te amo”, de Rihanna, é a música que define a sua história. Para V., de 31 anos, a série favorita é também uma das mais referidas neste mapa: The L Word. No seu caso, a playlist da sua vida podia estar repleta de músicas da dupla Tegan and Sara.

Frida, de Julie Taymor, foi o primeiro filme em que S. viu a bissexualidade numa história. Recentemente, acredita que “é importante referir as personagens bissexuais na televisão e no cinema que estão a dar voz e profundidade a esta parte do movimento”: Rosa Diaz (Brooklyn Nine-Nine), Callie Torres (Grey's Anatomy) e Darryl Whitefeather (Crazy Ex-Girlfriend). Além de todas estas referências visuais, identifica Kristen Stewart e Lily Tomlin, ambas atrizes, entre as suas referências.

AS VOZES DE SETÚBAL

M. já pensou algumas vezes em mudar-se da cidade no distrito de Setúbal onde vive. Nestes 28 anos de vida foi um assunto mais ou menos recorrente nos seus pensamentos, mas nunca chegou a fazê-lo. P., de 16, ainda não se sente preparado para assumir abertamente a sua sexualidade, mas gostava de o fazer na sua cidade — até porque era por lá que gostava de viver na vida adulta.

As notícias

Apesar de P. não se sentir representado nos órgãos de comunicação portugueses, M. diz que se sente.

As referências

M. acompanha The L Word (2004-), série de culto sobre mulheres lésbicas e bissexuais que é uma referência para muitas das pessoas que se encontram neste mapa. No caso de P., Love Simon (2018), filme de Greg Berlanti, e Love Victor (2020), série de Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, que se inspira no filme de Berlanti. Ambas acompanham processos de auto-descoberta na vida de adolescentes LGBTQI+.

Para já, há duas músicas que marcam a auto-descoberta de P.: “Same Love”, de Macklemore e Ryan Lewis, e “It’s a Sin”, de dos Pet Shop Boys, agora regravada pela banda Years&Years. Se tivesse de escolher três pessoas que considera inspiradoras, diria Ronen Rubinstein, Pablo Alborán e Joshua Bassett.

AS VOZES DE ÉVORA

B. tem 27 anos e diz não existir visibilidade LGBTQI+ em Évora. Este foi o distrito em que nasceu e cresceu, mas já não vive por lá. Nem se sente à vontade para assumir a sua sexualidade entre as pessoas que conhece desde sempre. Agora vive por Lisboa, onde anda de mão dada na rua com quem quer — a sensação de ninguém a conhecer ajuda.

As notícias

B. acompanha as notícias no Público e em meios independentes.

As referências

B. cresceu a ver Skins, a série britânica que acompanha as vidas de Tony, Sid, Chris, Jal, Michelle, Cassie, Anwar, Maxxie, Sketch e Effy, um grupo de adolescentes cujas vidas não correspondem ao estereótipo de adolescente-modelo. Na terceira temporada, surge Emily Fitch, uma personagem lésbica que acaba por ter uma história romântica com Naomi Campbell.

AS VOZES DE BEJA

P. tem 24 anos e cresceu numa vila alentejana que pertence ao distrito de Beja. Já não vive lá, e a homofobia foi uma das grandes motivações para ter tido o impulso de procurar um lugar onde se sentisse em casa. Foi no Porto que encontrou esse espaço. K., de 21, também se mudou de Beja (no seu caso, para a capital), mas diz ao Gerador que a mudança não teve motivações relacionadas com questões homofóbicas. Diz, até, que se sente confortável a assumir a sua sexualidade no lugar de onde é natural.

Quando questionamos K. sobre o que mudaria, se pudesse, nesse lugar em que cresceu, diz que apesar de se sentir segure, gostava que existisse “uma melhor formação das forças de segurança para como agir com queixas de homofobia/transfobia”. Diz que não tem muitas histórias para contar na primeira pessoa porque saiu “do armário há bem pouco tempo”, mas sublinha que ir para a faculdade e conhecer pessoas queer foi muito importante para se aceitar a si próprie.

As notícias

É no Gay Times que P. lê notícias. Confessa que o faz por não se sentir representado nos órgãos de comunicação social portugueses, em geral. K. procura informar-se em “páginas queer no Instagram”.

As referências

Dos filmes às séries, P. enumera várias referências audiovisuais que foram importantes para si e perduram no tempo: Brokeback Mountain (2005), de Ang Lee, que conta a história de um casal gay que vive uma relação secreta durante 20 anos — e que se tornou um clássico do cinema queer mainstream —; Milk (2009), do realizador americano Gus Van Sant, que acompanha a vida de Harvey Milk, o primeiro político assumidamente gay nos Estados Unidos da América; e finalmente a série Glee ( 2009-2015), cujo elenco incluía mais do que uma personagem LGBTQI+.

“Hinos pride costumam ajudar quando a ‘depressão’ ataca”, diz P. entre risos virtuais. Entre as suas referências, na música, estão Elton John e António Variações, e na política Adolfo Mesquita Nunes. Na história de K., há uma música de Elton John em particular que escolheria para nos apresentar o seu coming out sem ter de falar: “I'm still standing.”

Como P., K. enumera Glee como uma das suas séries marcantes, mas acrescenta POSE (2018-2021), a série produzida por Janet Mock, Our Lady J, Lou Eyrich e Erica Kay que nos convida a viajar para a cultura do ball room pela lente das suas protagonistas.

No contexto português, K. destaca Fado bicha e Jasmim.

AS VOZES DE FARO

“Durante o meu ensino secundário, uma funcionária sentiu-se incomodada por eu estar com a minha namorada no corredor (de forma igual aos casais héteros) e pediu à psicóloga para nos chamar ao seu gabinete e falar connosco. A verdade é que a psicóloga não sabia o verdadeiro motivo e achou que nós estávamos com um problema no relacionamento. Depois de eu explicar a verdade, nada foi feito quanto à funcionária nem para prevenir que outros pensassem igual.” Esta foi a história que C., de 30 anos, decidiu partilhar. Talvez tenha sido a que mais a marcou, ou o primeiro episódio em que percebeu como é que a homofobia se podia manifestar no contexto escolar.

C. vive numa cidade com nome de vila e acredita que ainda hoje “as pessoas precisam de ser educadas sobre o assunto”. Quem pensa o mesmo é R., de 19, que gostava de mudar “a mentalidade das pessoas e o olhar de julgamento constante”. Tal como C., R. sentiu a homofobia no contexto escolar, ainda que seja onze anos mais novo. “Tinha 14 anos e o meu professor decidiu confrontar-me em frente à frente da minha turma toda durante uma aula, perguntando o porquê de eu ‘jogar noutra equipa’ expressão usada por ele, e dizer que isso não era normal, pondo toda a turma a rir de mim e alimentando o ego do rapaz que me agrediu física e verbalmente durante anos e eu nunca fui capaz de fazer nada por ser o diferente”, partilha.

Hoje, R. vive em Lisboa. Um dos principais motivos que o levaram a querer sair da sua cidade no distrito de Faro foram os mesmos que o humilharam aos 14 anos na escola: a homofobia.

I., de 26, é natural da cidade de C. Mudou-se “definitivamente” por não se sentir bem sendo ela mesma: “sou lésbica com uma identidade de género predominantemente masculina, os olhares de desaprovação são muitos”, diz. Uma vez que a sua família é “muito conhecida”, nem sempre se sente à vontade para se assumir. “Eles não gostam que se saiba, então tenho sempre que ter algum ‘cuidado’ com as pessoas a quem me assumo”, diz. O momento em que se assumiu à família foi o que mais a marcou. “Fui educada e criada pelos meus avós, a minha avó é extremamente católica (fui obrigada a fazer todas as etapas cristãs) e foi também ela a primeira pessoa a saber que eu era lésbica. Eu tinha 17 anos e tinha iniciado um relacionamento com uma rapariga há menos de um ano, alguns amigos já sabiam e não tinha qualquer problema nesse sentido. Um dia, liga-me uma amiga minha (que por sua vez é filha da vizinha da frente) a contar-me que tinham-me visto aos beijos com uma rapariga (a minha namorada da altura) e que era melhor eu contar à minha avó antes que soubesse por outros”, recorda.

I. encheu-se de coragem e assumiu-se “perante a pessoa que mais receava”. A reação da avó foi “completamente negativa” mas, ainda assim, “melhor do que qualquer cenário que já tinha imaginado”. “Chorou muito, como se tivesse errado em algum momento durante a minha educação; perguntou-me onde tinha aprendido ‘estas coisas’, como se fosse algo que se aprendesse na escola ou com os amigos; durante algum tempo a minha namorada deixou de frequentar a minha casa. Quase 10 anos depois, as coisas não estão perfeitas, mas estão muito melhores. Não compreende, acho que a idade e a religião são dois fatores bastante fortes, mas aceita”, continua.

E enquanto em casa havia um desconforto com a família, na rua passou por “aquelas histórias universais” — e que se repetem neste mapa — “onde os rapazes demonstram interesse, dizemos que somos lésbicas e as respostas são as seguintes: ‘vá lá é só esta noite’; ‘precisas de um homem a sério’; entre outras do mesmo género”.

T., de 29, também é uma mulher lésbica. A viver no distrito de Lisboa, gostava que Faro tivesse “maior visibilidade queer, mais união da comunidade”. Como I., já teve de reforçar a sua orientação sexual, “multiplicar ‘nãos’ com homens cis heterossexuais” que não queriam aceitar a sua identidade. “O facto de ser uma lésbica vista como "demasiado feminina" para o estereótipo e as representações comuns do que é ser lésbica, criaram expectativas por parte dos outros em relação ao que sou que não correspondem à forma como me vejo”, diz T.

A história da vida de M. tem, até agora, 25 anos, mas parece durar há muito mais tempo. A “violência homofóbica foi a razão para ter migrado” para Lisboa, onde viveu durante 7 anos. “Penso que a maior violência que vivi foi ser colocada na rua por duas vezes pela minha família e não encontrar nenhum suporte dentro da mesma, nem no que me rodeava. Demorou anos para conseguir criar alguma estrutura, para reaprender afetos, a criar amizades, a saber cuidar do meu corpo e da minha saúde mental. Durante os anos em que não tive abrigo fixo ouvi imensas ameaças homofóbicas na rua, fui atacada por neonazis em Lisboa no meio da Avenida da Liberdade, vi apoios a serem me negados pela Cruz Vermelha pois não tinha uma morada. Ainda hoje é um processo para descobrir o que pode ocupar o lugar do que sinto que me foi retirado. Felizmente, dentro das famílias que vou criando, vou descobrindo formas mais complexas, ricas, empáticas de me pensar, construir e estar com outres”, conta ao Gerador.

M. teve de voltar à sua cidade-natal no distrito de Faro por causa da pandemia. Conta que assume a sua sexualidade “dependendo dos contextos e da altura do ano”. “Durante o verão, as violências LGBTQI+ mudam de expressão, pois existe um aumento no turismo e a cidade tem a sua economia apoiada no mesmo. Nos meses fora de época balnear sinto muito menos segurança e já cheguei a passar por ataques e intimidações que surgiram ao expressar afetos queer na rua”. Não só pela experiência de crescer nesta cidade, mas também pela vivência nos tempos que correm, acredita que existe necessidade de trabalho político, “consciencialização social sobre questões queer/feministas/anti racistas, eleger partidos que tenham isso em vista para a cidade e fugir dum esquema cultural que se apoia apenas no entretenimento para uma forma específica de turismo”. Vai mais longe: “há que orientar fundos para a criação/apoio de associações LGBTQI+ feministas anti racistas”.

As notícias

O dezanove é a plataforma de notícias em que C. e I. se informam. Já R. procura notícias em sites internacionais. I. diz mesmo que “a maior parte das notícias [nos órgãos de comunicação social portugueses generalistas] com temáticas LGBT tem sempre conotações negativas”. T., por sua vez, consulta o jornal Público e conteúdo criado por ativistas queer no Instagram. Tanto C. como I., R., T. e M. dizem não se sentir representades nos órgãos de comunicação portugueses.

As referências

Se “Girls Like Girls”, de Hayley Kiyoko, ou “Indestrutível” de Pabllo Vittar começassem a tocar, C. reconheceria estas músicas como suas. Esta última é uma canção de superação — “E vou dizendo tudo vai ficar bem / E as minhas lágrimas vão secar /Tudo vai ficar bem / E essas feridas vão se curar” — que faz justiça também à sua história. Curiosamente, a primeira canção também faria I. lembrar-se do seu caminho. Além de Hayley Kiyoko, I. destaca “I Kissed a Girl”, de Katy Perry, a discografia de Alanis Morissette e “Born This Way”, de Lady Gaga. Já T., poria a tocar “Beautiful”, de Christina Aguilera, e “All The Things She Said”, das tATu.

“Hope there's someone”, de Antony and the Johnsons, acompanharia M. tanto nos seus tempos em Faro, como em Lisboa. A própria Anohni, vocalista de Antony and the Johnsons, assim como Ssion, Arca, Sophie compõem o seu universo de referências. Em Portugal, não quer deixar de referir António Variações e a escritora Maria Gabriela Llansol.

No audiovisual, as séries de eleição de C. no momento em que começou a descobrir-se eram Skins e Faking It — “apesar de a representatividade ser um pouco pobre”, deixa a ressalva. “Atualmente recomendaria The Bold Type”, uma produção da Netflix que se inspira na vida de Joanna Coles, ex-editora-chefe da Cosmopolitan, e acompanha a vida de Jane Sloan, Kat Edison e Sutton Brady, três mulheres que trabalham na revista que na série se chama Scarlet. Também no campo audiovisual, R. destaca Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, e Love Simon, de Greg Berlanti. “Tiveram ambos um impacto muito grande em mim”, diz R.

I.também viu séries e filmes que jamais esquecerá. Buffy The Vampire Slayer, The O.C. , The L Word e Glee são as que se lembra de imediato. The L Word é também a série de T.: “embora hoje lhe consiga apontar inúmeras falhas, na época fez-me sentir viva e visível”, explica.

Quando perguntámos a C. quem são as suas referências nacionais e internacionais, respondeu Marielle Franco e António Variações. I. refere Inês Herédia, Demi Lovato, Sara Ramirez, Miley Cyrus, Ruby Rose e Mia Healy. T. tem vários nomes que poderia apontar hoje em dia, mas na época da descoberta pela sua identidade “algumas referências bissexuais como Frida Kahlo” foram importantes para si.

AS VOZES DOS AÇORES

“Como vivemos em ilhas é complicado chegar a todos, todas e todes.” São as palavras de P., de 21 anos, que nos convidam a pensar na insularidade e os seus desafios para a comunidade LGBTQI+ nos Açores. Apesar de se sentir “à vontade” para se “assumir” na ilha em que vive, diz que sabe “que as pessoas julgam pela orientação sexual”. Começou a sentir esse julgamento desde muito novo, na escola, primeiro “por ser gordo” e, mais tarde, “porque diziam que era gay”. “Sem eu próprio saber o que era isso”, comenta. Na Igreja, mais tarde, encontrou-se e aceitou-se a si mesmo. Mas os episódios de discriminação não acabaram aí: “Fui impedido de doar sangue no Hospital Divino Espírito Santo, uma vez que a ‘técnica’ perguntou se eu tinha namorad(A), a que respondi namorad(O).” Criou a página As Cores dos Açores porque sentiu falta de visibilidade LGBTQI+ nos Açores e quis fazer a diferença; por si e por toda a comunidade.

J., de 26 anos, também se sente à vontade para assumir aberta e publicamente a sua orientação sexual. Ainda assim, conta que já pensou em mudar de local de residência para ser mais livre. N., de 23, concretizou essa mudança. Pelos comentários que já ouviu e as histórias que presenciou, pensa que nunca poderá “ser realmente” quem é. “ Eu fugi das pessoas da ‘terra’, mas o pensamento nas cidades é igual ao do campo, só são mais secretivos. Eu consegui fugir da minha terra, mas nunca consegui sair da comunidade homofóbica e transfóbica que é Portugal”, partilha. Entre esses comentários que ouviu foram proferidas frases como “eles podem ser o que quiserem desde que não seja comigo nem na minha casa” — “um clássico”, diz N. — e “qual é a necessidade de darem a mão em público? É nojento e dá ideias erradas às crianças”.

M. J., jovem de 25 anos, conta que a homofobia não foi o fator principal que levou à sua mudança de residência para Lisboa, mas teve algum peso. “Inicialmente quando me assumi publicamente, tive problemas com o meu pai. Ele tinha uma ideia muito errada do que seria a minha vida no futuro, devido à sua educação e crenças religiosas. Achava a minha relação com outra mulher nojenta e contranatura. Mas não desisti de fazê-lo ver que é simplesmente amor, e que a minha vida só será delimitada pela minha orientação, se eu o permitir (num contexto interpessoal). Tempos depois o mesmo pediu desculpa pelas suas ações e palavras e é o meu maior apoiante (e adora a minha namorada)”, conta. M. J. partilha que “a um nível social”, já teve alguns “episódios não muito felizes”: “fui barrada por um ano ou mais de uma discoteca, simplesmente pelo facto de gostar de mulheres e de querer dançar com a minha namorada, tal como qualquer outro casal”.”Inúmeras vezes sem conta homens intrometeram-se entre mim e a minha namorada, em discotecas e etc, porque se viam no direito de propor uma ménage e/ou invadir o nosso espaço pessoal, quando claramente não eram bem-vindos. Tive ‘amigos’ a beijarem-me à força porque queriam provar que o que me faltava era um ‘homem de verdade’”, recorda.

R., de 20, está no “processo de autoaceitação” enquanto pessoa não-binária. Na infância, sabia que não estava dentro dos padrões normativos, mas não sabia muito bem porquê. Gostava que pudessem ser dadas “palestras de sensibilização” e que fosse criado “um grupo com todos os membros da freguesia, entre jovens até a idosos, para que aprendam sobre a nossa comunidade”. “Mudar mentalidades” é uma vontade de quase todos os jovens LGBTQI+, um pouco por todo o país. A., 26 anos, diz que infelizmente “não tem como tirar o preconceito da cabeça das pessoas”. Essa sensação de impotência torna-se frustrante, para si. M. J. acredita que “se existisse alguma norma educacional direcionada ao tema LGBTQI+ não existiria este sentimento de tabu, de onde parte o medo ou aversão e até ódio para com a comunidade queer.”

M., 26 anos, mudou-se para Lisboa para estudar. Sente-se confortável sendo quem é, tanto na capital como na ilha que a viu crescer. Na ilha, não faz questão de “reiterar”, mas também não vai esconder se a questionarem. “É uma terra pequena, religiosa, ainda um pouco fechada nesse aspecto apesar de já se ver algumas alterações. Por isso creio que mudaria a mentalidade mesmo. Para haver mais abertura, compreensão e aceitação”, diz na linha do que R. e A. haviam dito. Desde que se mudou para Lisboa, nota que a sua experiência “tem sido maioritariamente positiva”, já que encontrou “uma comunidade mais aberta, espaços assumidamente orientados para pessoas LGBTQI+ ou friendly, há mais para explorar, aprender, compreender” e “isso é bom”. Na ilha açoriana em que vivia antes não tinha nenhum lugar que servisse de “ponto de encontro e espaço seguro”, mas ressalva que “começa a haver um maior à vontade para a geração mais nova em assumir-se”.

“Quando ainda estava lá a maior parte do tempo, antes de terminar o secundário e ir estudar para Lisboa, tive algumas experiências negativas. Insultos, pessoas que não queriam ser vistas comigo só por eu ser homossexual ou que se sentiam desconfortáveis por estar no mesmo sítio, e isto durante vários anos durante o tempo de escola. Mas, felizmente, não há só coisas negativas. Também havia muita gente, tanto amigos como família, que me apoiou e defendeu, e que sempre achou que haver pessoas com diferentes orientações sexuais era perfeitamente natural. Portanto, há o bom e o mau”, partilha M.

Também E., de 29, se mudou para Lisboa. O motivo que o levou a mudar de local de residência não foi a homofobia, mas conta que já tinha pensado fazê-lo para se sentir mais livre e seguro. “Como estamos a falar de um meio extremamente pequeno, super remoto e hipercatólico, onde qualquer tipo de mudança é imediatamente antagonizada, a resposta não há nada que pudesse mudar porque já basta ser discriminado por ser diferente para começar a ser ostracizado para mudar o status quo. A única coisa positiva que poderia fazer seria organizar pequenas sessões de debate e consciencialização”, diz.

É também nos Açores que, no momento de preparação desta reportagem, Cláudia Varejão está a filmar “Lobo e Cão”, uma longa metragem na qual explora “o espaço do sonho, na vida da juventude insular”. No processo de rodagem, este ano, percebeu que não existia uma estrutura de apoio à comunidade LGBTQI+. Reuniu um grupo de pessoas especializadas e criou a (a)mar- açores pela diversidade, um centro que é parte integrante da APF-Açores e tem como objectivo primordial “dotar os Açores de instrumentos de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e/ou expressão de género”.

Ao Gerador, o (a)mar, pela voz de Joana Amen, conta que foi na tentativa de procurar soluções que Cláudia Varejão a contactou a si, à Diana Diegues e à Natália Baptista, Presidente da Associação de Planeamento Familiar - Açores. “Vinha com a ideia de abrirmos uma casa abrigo mas depois, em conjunto, percebemos que haviam outros passos a dar antes e decidimos abrir o (A)MAR - Açores pela diversidade. Para construir esta solução, a Natália disponibilizou duas psicólogas da APF, Solange Ponte e Joana Moreira e contactamos a Joana Brilhante, açoriana que se encontra em Coimbra a fazer um doutoramento sobre pessoas LGBT nos Açores, para nos trazer o lado académico e de ativista experiente nesta área”, explica Joana.

Desafios existem um pouco por todo o país, inclusive no continente, mas Joana alerta para as dificuldade inerentes à insularidade. “Sabemos que a luta é global e que por todo o país há discriminações mas acreditamos que nestas ilhas pequenas, e conservadoras, estas se fazem sentir muito mais, já que facilmente as pessoas se conhecem e levianamente julgam e criticam comportamentos não-normativos. Por exemplo, uma pessoa que queira anonimato para fazer análises a DST's no interior de Portugal pode facilmente dirigir-se a uma grande cidade, nos Açores, será mais desafiante. O receio da informação "sair" pode inibir este comportamento saudável. A opressão, o estigma e preconceito existem, aliados ao isolamento e falta de suporte são fatores de alto risco.”