Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Esta terça-feira, 28 de março, é Dia Nacional dos Centros Históricos, data criada com a proteção do património dos centros históricos em mente. Todavia, Portugal tem muito património ao abandono, e há quem ocupe os tempos livres a visitar estes espaços. A exploração urbana – conhecida como Urbex, de urban exploration – é a procura, inventariação e exploração de espaços abandonados (ou de qualquer lugar onde não seja suposto o cidadão comum estar), quer seja unicamente pela sensação de lá se estar, quer seja para registar a beleza única da ruína. Há quem identifique a exploração urbana como um movimento, ainda que talvez seja mais correto chamar-lhe uma prática, uma vez que, com tantas vertentes e divergências de abordagem, a única coisa que os praticantes parecem ter em comum é mesmo a atração pelas construções esquecidas ou ignoradas pela sociedade. O antigo lema dos que se aventuram pelo mundo natural foi igualmente adotado pelos que se aventuram pelo mundo urbano: “não tirar nada além de fotografias e não deixar nada além de pegadas”.

Desde a casa entaipada no fundo da rua que se diz estar assombrada pelos fantasmas da família que lá morreu (e de que as crianças adoram tentar aproximar-se), à fábrica abandonada na zona industrial da cidade (onde os adolescentes gostam de se desafiar mutuamente a entrar à noite), às (não tão) secretas festas na vastidão das labirínticas catacumbas de Paris, submundo techno que nasceu nos edifícios deixados vazios no pós-queda do Muro de Berlin, a toda a infraestrutura que ficou suspensa no tempo do dia para a noite com a queda da União Soviética e que fotógrafos continuam a procurar registar, às zonas de exclusão de Chernobyl e Fukushima onde muitos tentam infiltrar-se mesmo sabendo os perigos da exposição à radiação – de certa forma, poder-se-ia dizer que é provável que exista exploração urbana desde que existe infraestrutura. E, mesmo que as raízes mais ‘formais’ do Urbex estejam intimamente ligadas às construções pós-industriais, os exploradores dificilmente se restringem por épocas.

Até há umas décadas, a exploração urbana fazia-se de modo informal e a partir de histórias contadas à lareira ou do passa-palavra entre amigos. A era digital permitiu a troca de informações a nível global; blogues, comunidades no Reddit e websites com bases de dados foram ajudando à criação de uma espécie de movimento que, apesar de tudo, permanece bastante informal e sem qualquer tipo de organização até hoje. Com a proliferação das redes sociais, os praticantes encontraram um novo espaço de reunião e, atualmente, o Urbex prospera nestas plataformas. Formam-se grupos no Facebook com milhares de membros que partilham as suas peripécias em textos e fotografias; no Instagram, há páginas geridas por curadores que recebem e publicam imagens recolhidas por aventureiros de todas as partes do mundo. Navegar por entre estes fóruns, grupos e páginas é como cair num poço sem fim; a imensidão de exploradores, fotografias, espaços, informação, gíria, regras e nuances é quase inimaginável. É como descobrir um mundo novo.

A regra de não se partilhar a localização dos espaços, para evitar qualquer tipo de incentivo à vandalização, costuma ser uma prática comum nestes grupos, embora existam alguns (ainda que raros) que se destinam unicamente à troca de localizações, e até haja websites onde se vendem coordenadas. E, claro, a partir destas grandes comunidades vão surgindo grupos mais pequenos de pessoas que vão contactando entre si, por vezes até formando equipas de exploração, e entre essas a partilha de localizações é comum. Porém, como em tudo que floresce nas redes sociais, a par do vasto universo de exploradores comuns e anónimos também existe uma vertente mais mediática, com praticantes de Urbex a tornarem-se famosos – apenas dentro do meio ou mesmo para o público em geral – através de vídeos no YouTube ou no TikTok, de fotografias no Instagram, ou até mesmo de podcasts. Com a fama (ou a procura por) surge a possibilidade de monetização da atividade, o que é olhado com desaprovação pela grande maioria dos exploradores, e o início de rivalidades internas, o que por vezes leva à opção por comportamentos demasiado perigosos de forma a se tentar subir na ‘hierarquia’ digital.

Num ponto inicial de investigação para esta reportagem, antecipava-se a possibilidade de a maior parte dos praticantes de Urbex não terem interesse em falar com órgãos de comunicação social por questões legais. Afinal, a atividade é conhecida no mundo académico como ‘recreational trespass’, ou ‘invasão recreativa’; mesmo que feita sem qualquer tipo de arrombamento, dano causado à estrutura ou furto de bens, a exploração implica (quase) sempre entrada em propriedade privada, mesmo que já nem se saiba bem a quem a propriedade pertence, e poucas são as vezes em que se consegue autorização. Alguns dos urbexers contactados preferiram não dar o seu testemunho talvez por essas mesmas razões, mas vários referiram apreensão em serem entrevistados sem saber quem mais seria, por receio de serem “associados” com outro tipo de práticas com que não concordam, como invasão ou vandalismo (embora, curiosamente, através do contacto com exploradores de vários contextos diferentes, se tenha percebido que algumas das pessoas que condenavam práticas eram acusadas precisamente do mesmo).

Mesmo com a relativa popularidade recente nas redes sociais, a exploração urbana tem adeptos pelo menos desde os anos 90, particularmente entre os mais jovens e os fotógrafos. A publicação Infiltration: The zine about going places you’re not supposed to go teve um total de 25 números e foi criada em 1996 por Jeff Chapman, conhecido como “Ninjalicious” e considerado por muitos o pai do Urbex. Em 2005, Chapman publicou o livro Access All Areas: A user’s guide to the art of urban exploration; em 2013 saiu Explore Everything: Place-hacking the city from tunnels to skyscrapers, de Bradley Garrett, membro do coletivo London Consolidation Crew. Outra grande referência é o website Forbidden Places, que já existe desde 1998. Programas como Urban Explorers e Ghost Hunters do Canal Discovery, Fear da MTV, e Cities of the Underground do Canal História também contribuíram para levar a exploração urbana a públicos mais vastos, ou mesmo o filme After… (2006), realizado por David L. Cunningham.

Num texto publicado na versão online (também criada ainda em 1996) de Infiltration, pode ler-se que os “exploradores urbanos genuínos nunca vandalizam, roubam ou danificam nada – nós nem sequer deixamos lixo. Estamos nisto pela emoção da descoberta e por algumas boas fotografias, e provavelmente temos mais respeito e apreciação pelos espaços ocultos das nossas cidades do que a maioria das pessoas que pensam que somos transgressores”. Mais à frente, “Ninjalicious” escreveu que é triste que “a maioria das pessoas passe a vida alheia às incontáveis – gratuitas – maravilhas à sua volta”, vendo apenas “as atrações seguras e higienizadas que exigem uma taxa de entrada” como dignas de admirar. Os exploradores fazem descobertas que lhes permitem “entrar no funcionamento secreto das cidades e estruturas e apreciar espaços fantásticos e obscuros que, de outra forma, poderiam ser completamente negligenciados”. Isto explica o porquê de, em certos espaços, a prática ser denominada como ‘reality hacking’, ou ‘corte da realidade’: “abre uma porta, atravessa uma cerca ou esgueira-te para um buraco e visita o mundo da exploração urbana. Deixaste o mundo normal para trás”.

Nesta espécie de submundo oculto, ou realidade paralela que existe dentro das cidades, existem várias correntes. Há quem goste de explorar tudo o que seja áreas subterrâneas, como as várias galerias de túneis que asseguram o funcionamento diário das metrópoles, desde túneis de manutenção (este tipo de exploração é conhecido por roof and tunnel hacking) a sistemas de bueiros e esgotos (a prática de draining), túneis de comboio e metro ativos ou abandonados, ou sistemas mais antigos como catacumbas (em que os exploradores são conhecidos por cataphiles). Há quem goste de subir a arranha-céus, pontes ou outro tipo de construções, sendo algumas das práticas de escalada conhecidas como urban climbing, rooftoping, buildering ou chimney climbing.

E depois, claro, a vasta maioria de exploradores que apreciam a dose de adrenalina, mas talvez não com tanto risco, e preferem manter os dois pés bem assentes no chão. Que tipo de edifícios procuram? Parte-se do princípio de que a exploração urbana implique exploração de edifícios desabitados – embora exista quem prefira explorar as referidas zonas escondidas dos edifícios e os ‘espaços ocultos’ no que é apelidado de infiltration –, mas o nível de abandono varia muito. Há construções que podem ter sido habitadas até há pouco tempo e que apenas recentemente foram abandonados. Pode haver construções que estão abandonadas há décadas ou séculos, em estados de metamorfose variados. E também há o caso de construções que nunca foram habitadas, cuja construção foi parada a meio, ou até chegaram a ser terminados, mas nunca foram vendidos. Tudo isto cabe dentro do conceito desenvolvido pelo investigador Ignasi de Sola-Morales em 1995 denominado terrain vague: “espaços abandonados, obras inacabadas, terrenos baldios, obsoletos e esquecidos nas cidades, que de forma contraditória estão repletos de vida e memórias que influenciam no presente estado destes espaços”.

Podem ser simples casas, mas também mansões milionárias em localizações inóspitas, ou palacetes construídos há séculos por famílias nobres, ou blocos de apartamentos, ou até mesmo cidades inteiras abandonadas por diversos motivos – usualmente por motivos de cariz económico, ainda que existam diversas ‘cidades-fantasma’ que foram evacuadas devido a desastres como terramotos, erupções vulcânicas, tsunamis ou grandes incêndios. Há zonas que se tornaram lendas urbanas, quer seja pela história dos espaços em si ou pela ausência total de informações sobre os mesmos, pelo estado em que ficaram, por se tratarem de zonas altamente protegidas (ou até secretas, como várias infraestruturas militares), ou por serem o foco de lendas locais que as colocam no centro de atividades supernaturais, como é o caso de muitos antigos hospitais psiquiátricos, casas com histórias sinistras e cemitérios. E ainda, claro, a imensidão de edifícios de uso público que, talvez por falência das empresas, desuso da tecnologia que lá se produzia, crises económicas, ou qualquer outra, caíram no abandono. Hospitais, piscinas públicas, teatros, escolas, estádios de futebol, aeroportos, centros comerciais, fábricas, centrais de carvão, hotéis, veículos, centrais nucleares, bunkers, estações de comboio, igrejas, parques de estacionamento, navios… os exemplos são infindáveis.

Rita Constantino já anda nisto há uns anos. O Urbex permite-lhe juntar várias das “vertentes” da sua vida: a paixão pela história, o treino de guia turística, o desejo de aventura e as habilidades aprendidas nos tempos de escuteira. Tem formação superior em História da Arte e desde criança que vive “muito ligada” à história; conta que sempre adorou “lendas e curiosidades”, “descobrir coisas inesperadas” e “a sensação de ir à descoberta”. “Mas tudo isto nasceu da vontade de conhecer sítios diferentes”, explica em entrevista ao Gerador. Como conhece bem “praticamente todos os pontos turísticos de Norte a Sul do país”, começou a usar as folgas e as férias para procurar locais invulgares e “passear por outros sítios” que não conhecia tão bem.

As explorações começam com um longo processo de pesquisa. Há pontos que descobre através de notícias, outros porque os amigos partilham consigo, e alguns até se depara com eles na estrada. “Há muitos sítios que encontramos quando andamos a explorar e que acabamos por marcar no mapa para depois ver mais tarde. Por exemplo, na última exploração no Norte, visitamos uns 17 sítios em cinco dias, e voltamos com outros 30 para verificar noutras exploração.” Rita Constantino conta que também já viajou para outros países especificamente para visitar espaços abandonados que se tornaram famosos no mundo do Urbex – “já fui a Espanha e à República Checa explorar, tenciono ir a Itália e a França quando tiver mais tempo e poupanças”. É uma autêntica caça ao tesouro: “isto nunca acaba, o meu Google Maps está cheio de sítios marcados para explorar, até no deserto”.

Tenta recolher o máximo de informação possível antes de se deslocar aos locais que quer visitar. “Há muitos espaços que visito exatamente pela importância que tinham quando estavam em funcionamento; vou lá exatamente pela história. E agora está tudo ao abandono, e isso é uma pena enorme.” Porém, as surpresas são sempre bem-vindas; quando encontra estruturas com que não contava, gosta sempre de “ficar a imaginar o que seria aquele lugar”. Normalmente, é possível perceber se se tratava de “um hospital, ou de uma casa, por exemplo, mas gosto de inventar um bocadinho na minha cabeça quando ando a explorar – mesmo que depois, quando vou pesquisar, a história real seja completamente diferente”.

Depois da pesquisa vem a preparação. No Verão é habitual acamparem, então “é preciso levar tenda, alguma comida, assim as coisas mais básicas de campismo”. Também é necessário delinear a rota. “É habitual começarmos sempre pelo ponto que queremos explorar mais afastado, e depois vamo-nos aproximando de casa, que para a maioria de nós é Lisboa.” Ainda, “há a questão da destreza para entrarmos nos espaços”. Por entre risos, a exploradora diz que faz exercícios para reforçar músculos específicos de que sabe precisar mais nas suas viagens. “E a destreza é tanto a nível físico, de músculo e agilidade, como a nível de analisarmos os espaços e percebermos por onde é seguro ou não avançar e como o fazer”, acrescenta. Conta que já visitou “palácios, casas senhoriais, igrejas, barcos, centrais hidroelétricas, fábricas, tantas outras construções. Nós temos tanta coisa incrível cá em Portugal. E quando acho que já vi de tudo, aparece-me algo completamente novo. Já visitei um palácio, que se calhar foi o mais bonito que já vi, com tudo lá dentro, todo o recheio intacto. Tecidos em crochê, cadeiras e camas antiguíssimas, quadros a óleo, muitos deles assinados pelo próprio artista. Uma coisa incrível, nunca tinha visto nada assim. Já tinha visitado alguns palácios, e a maioria deles tem coisas lá dentro, mas nenhum estava tão recheado de mobília como este estava.”

Tal como muitos dos praticantes de Urbex, Rita Constantino partilha algumas das suas aventuras nas redes sociais. “E assim faço uma espécie de visita guiada aos locais através dos meus vídeos e das minhas fotografias”, diz, “e vou tentando contar as histórias por detrás dos locais, sem revelar, na maioria das vezes, a sua localização.” Lembra a regra habitual da não partilha de localizações: “mesmo que às vezes seja possível identificar, quando são espaços assim mais conhecidos, há outros locais menos conhecidos que convém que não se perceba. Porque pode acontecer sempre, há pessoas vão aos sítios e vandalizam tudo”. Avança que, relativamente a alguns dos espaços mais conhecidos no meio português, “quando fui lá pela primeira vez ainda estava tudo bem, mas quando voltei lá posteriormente, passado uns anos, já estava tudo partido, estragado, muita coisa foi roubada”.

A adrenalina está sempre presente. “Com ou sem autorização dos proprietários, costuma existir sempre uma porta ou uma janela aberta”, nota. “Mas depois há edifícios que não estão em grandes condições, temos de ter muito cuidado onde pomos os pés. E também temos de ter cuidado com os bichos, há muitas aranhas, ratos e morcegos. Já fui atacada por um bocadinho de tudo.” Acrescenta em tom de brincadeira que “quem não gosta de Urbex era provavelmente incapaz de passar por certas situações que eu já passei”. Narra que “uma das coisas mais caricatas” que lhe aconteceu foi um dia de exploração em que tudo correu mal: teve “porcos gigantes a correr atrás” de si, encontrou-se com avestruzes, foi “atacada por duas cabras” e, mais tarde, um amigo abriu um baú e libertou uma imensidão de pulgas que a cobriram “de cima a baixo instantaneamente”. “Foi tão mau, que fiquei com a marcas durante um ano.” E passado uns dias, numa outra exploração, torceu um pé a fugir de um local.

A relação com as forças de segurança é complicada, bem como com os caseiros dos terrenos. Ainda assim, Rita Constantino explica que “por vezes acontece de os polícias perceberem que não andamos a estragar nada, andamos só a ver e a fotografar, já temos um bom portefólio, e quando lhes mostramos o nosso trabalho, eles dizem só para nos irmos embora”. Quando pedem “autorização aos caseiros para visitar as casas, muitos não têm problema nenhum, mas depois há alguns que têm vergonha de mostrar as condições em que o local está, o estado a que aquilo chegou, e outros simplesmente não querem nada connosco”.

Qual é a sensação de visitar espaços abandonados? “Há espaços em que toda a atmosfera mete respeito.” Diz que sente um misto de adrenalina e tristeza, acrescentando que “é triste aquilo ter deixado de funcionar e estar assim, mas quando lá chego, também acaba por ser bem bonito, não é?”. Este conflito de emoções é muito comum nos grupos de Urbex no Facebook. Por entre paredes que mal se aguentam em pé e autênticas cápsulas do tempo, as apreciações e comentários dividem-se entre o “fabuloso” da descoberta, o “desgosto” perante a degradação e o “nervoso miudinho” de quem se aventura por espaços mais sombrios, principalmente se o faz sozinho.

“Afinal, o que é uma ruína?”, escrevia Rebecca Solnit em A Field Guide to Getting Lost: “É uma construção humana abandonada à natureza, e um dos encantos das ruínas das cidades é o dos espaços selvagens: um lugar cheio de promessas do desconhecido com todas as suas epifanias e perigos”. Isso é parte do que tanto nos atrai nestes espaços abandonados; aliciam a curiosidade (a necessidade de conhecer as suas histórias), tocam na busca por adrenalina (proporcionando a aventura e até um certo nível de perigo, pela invasão de propriedade, pela instabilidade dos edifícios, pela possibilidade de se entrar em contacto com substâncias perigosas, animais selvagens ou até outros seres humanos), e provocam tanto o fascínio como o terror (fenómeno que na estética é identificado como o sublime).

Rita Constantino comenta que a ideia do sublime é curiosa por duas razões. O fascínio que sente é tão forte que, dos vários edifícios que fazem parte dos seus percursos enquanto guia turística, às vezes fica “a pensar que adorava ter visitado aquele espaço quando estava abandonado”. Adicionalmente, diz que é ainda mais “gratificante conhecer os espaços antes de serem recuperados e reabilitados, ver o nível do abandono, e depois poder visitar outra vez e comparar as diferenças”. Por outro lado, acha muito engraçada a relação entre o sublime e a ruína, porque há muito património português em diversos estados de desgaste, mas também há “património, particularmente em Sintra, que foi construído exatamente para ser assim”. “A ruína era vista pelos românticos como algo bonito, e muitos jardins e palacetes portugueses têm ruínas feitas de propósito para serem ruínas. Nós pensamos que é algo recente, e é incrível como já nos séculos XVIII e XIX havia essa perceção a nível de arquitetura; parece impossível, não é? Essas ruínas servem para enaltecer os espaços, dão aquele aspeto de antigo. E, quando eu digo aos turistas a data real de construção, eles ficam encantados.”

A exploração urbana, ainda que talvez apenas como prática geral e não como comunidade, atrai todo o tipo de cientistas, académicos e investigadores de todo o tipo de áreas, que usualmente têm interesse em estudar a evolução das infraestruturas, o retorno do mundo natural e como os seres humanos se inserem nesses processos. Alan Weisman (The World Without Us), Matthew O’Brien (Beneath the Neon: Life and death in the tunnels of Las Vegas), Erling Kagge (Under Manhattan), Alastair Bonnett (Off the Map: Lost spaces, invisible cities, forgotten islands, feral places and what they tell us about the world), Kate Brown (Manual for Survival: A Chernobyl guide to the future), Will Hunt (Underground: A human history of the worlds beneath our feet), David Farrier (Footprints: In search of future fossils), Cal Flyn (Islands of Abandonment: Life in the post-human landscape) e Matthew Green (Shadowlands: A journey through Britain’s lost cities and vanished villages) são alguns destes autores.

O Gerador conversou com uma destas investigadoras. Cal Flyn diz que, para si, “os lugares abandonados têm um efeito na mente algo semelhante ao sublime – ou seja, são belíssimos e apavorantes ao mesmo tempo. Não é uma beleza direta, mas sim uma apreciação da beleza tingida de medo”. Acrescenta que “os lugares abandonados dizem-nos visualmente que, um dia, tudo isto também será pó. Obrigam-nos a confrontar a noção da nossa própria mortalidade, da nossa própria insignificância. Mas esse é um sentimento que não é totalmente negativo, pode ser emocionante também”. Afinal, ela própria refere no seu livro que “estar aqui é experienciar um tipo de euforia pura”.

Para escrever Islands of Abandonment, Cal Flyn passou dois anos a viajar por “lugares onde o pior já aconteceu”. São espaços que passaram por algum tipo de desastre ou catástrofe e posterior abandono generalizado; em tempos povoados, lentamente ou do dia para a noite, completa ou parcialmente, há uns anos ou há um século, deixaram de o ser, ficando para trás somente os espectros dessa mesma ocupação. A escocesa pretendia estudar o abandono como devolução dos espaços à natureza, algo que está a acontecer “a larga escala, enquanto ninguém está a prestar atenção”, mas ficou surpreendida por o resultado ser “uma história de redenção” em vez “de escuridão”. Paisagens “devastadas pela guerra, colapso nuclear, desastre natural, desertificação, intoxicação, irradiação, colapso económico” tornaram-se, afinal, fontes de vida, uma vez que a natureza foi deixada a si própria, com espaço para crescer quase sem interferência humana.

O que torna um lugar ‘abandonado’? A falta dos humanos ou o retorno da natureza? “Tive de pensar muito nisso enquanto escrevia o livro”, responde Cal Flyn, “porque muitos dos locais ‘abandonados’ que visitei na verdade abrigavam pequenas populações de humanos – aqueles que viviam ou ocupavam os destroços”. Desta forma, percebeu que “‘abandono’ geralmente significa abandonado ao destino; que a manutenção foi totalmente interrompida e que a natureza ou outros humanos desconhecidos podem tomar conta dos espaços sem oposição”. Isto pode implicar “edifícios em que o telhado caiu e a relva já cresce até a altura dos ombros”, “pombos a fazer ninho em quadros de eletricidade”, “acampamentos de sem-abrigo por entre paredes a desfazerem-se”, “o florescimento colorido de graffiti em paredes antigas”, “o descascamento dos papéis de parede”, ou “o estilhaçar das janelas com vendavais”. Ao longo dos meses de investigação, começou a perceber a diferença “entre o meramente desocupado (que pode ser um estado temporário) e o abandonado (que é mais permanente)”, e que a qualquer momento “podem passar para o negligenciado e, daí, para a ruína”. A etapa ‘abandonado’, para si, “é o mais evocativo, é quando os edifícios estão no seu estado mais inquietante e misterioso”.

Tal como Rebecca Solnit, Cal Flyn acha que as ruínas humanas e as áreas selvagens (wilderness) têm muito em comum. Mesmo que as pessoas sintam mais a solidão nas ruínas, por serem uma lembrança do que já foi, a imensidão selvagem “também tem um aspeto assustador e solitário, essa sensação de falta de controlo ou supervisão, uma impressão de ameaça ou perigo”. A certo ponto no livro, Cal Flyn fala do modelo de sucessão ecológico desenvolvido pelo botânico Frederic Clements, aplicando-o às construções humanas, entendendo a própria ruína como uma fase na evolução natural, e na possibilidade de todos os países terem de passar por uma fase de destruição ambiental antes de recuperarem. Nestas zonas deixadas ao abandono, a relação entre o ‘artificial’ e o ‘natural’ é muito delicada. A jornalista e escritora diz que vê “todas as interações entre as espécies (incluindo nós mesmos) como sendo, efetivamente, constantes disputas por terras e recursos limitados”. “No segundo em que paramos de cuidar de um local, outras espécies encontram uma oportunidade de reivindicar o espaço para si”, acrescenta. “Os ratos e as aranhas entram imediatamente, logo em poucas horas. Mais tarde, com o aumento da humidade, surgem os bichos-de-conta e os fungos. As aves e os mamíferos maiores avançam quando é óbvio que a costa está limpa. A natureza não é um bloco único, mas sim incontáveis forças em guerra representadas por diferentes espécies, todas em busca do domínio sobre a terra à sua própria maneira.”

A devolução de espaço ‘humanizado’ à natureza tem sido repetidamente apontada pela comunidade científica como uma medida necessária no combate às alterações climáticas; Cal Flyn acredita que “um monte de ‘rewilding’ já ocorre, invisível e não reconhecido, nos locais abandonados”. Reflete que, neste momento, “os humanos dominam uma proporção tão grande do planeta. Algumas outras espécies beneficiam disso, que são as espécies com as quais estamos mais familiarizados: as raposas, os ratos, os pombos, os corvos, os animais de quinta, os animais domésticos. Mas outras espécies não, e são essas que estão realmente a sofrer, à medida que os humanos espalham a sua influência cada vez mais”.

A nossa influência “pode assumir formas estranhas”, com controlo excessivo mesmo em zonas que consideramos selvagens: “é muito raro nos países desenvolvidos haver muita terra sem controlo de qualquer tipo. Mesmo, digamos, nas Terras Altas da Escócia, de onde eu sou, até mesmo os maiores vales vazios, onde os veados-vermelhos vagueiam sem restrições, são, efetivamente, paisagens artificiais, mantidas como propriedades de tiro ou fazendas de ovelhas. Grande parte da ‘silvicultura’ na Europa é plantada ou gerida por guardas-florestais”. Acrescenta que a nossa interação com a natureza “não é, em si, algo mau, mas é uma questão de escala, ou proporção. É preciso ter regiões onde assumamos menos controlo, como uma espécie de zona-tampão entre áreas de manipulação humana intensiva, onde todas aquelas espécies que não gostam de viver perto de nós possam encontrar refúgio seguro”.

Da mesma forma que atraem investigadores, os espaços abandonados também atraem fotógrafos de todo o mundo. Cada pessoa tem o seu estilo visual e o seu jeito próprio de olhar para os locais, ainda que seja facilmente distinguível quem fotografa apenas para manter um registo visual de quem tem intenções artísticas – e, entre estes, os amadores dos profissionais. O trabalho do fotógrafo veterano Francis Meslet (particularmente as várias séries Forgotten), as imagens com pinturas de luz que Troy Paiva anda a desenvolver desde 1989 em Lost America, Yves Marchand e Romain Meffre com o projeto The Ruins of Detroit, RomanyWG e os seus Beauty in Decay, Dan Haga e Urban Atrophy, o extenso catálogo de Bob Thissen (que já visitou cerca de 75 países), a fotografia de arquitetura de Martin Boemer, a obra Beauty in Decay: Photos from Chernobyl de Keijo Kangur e Maria Sütt, Henk van Rensbergen com os seus vários Abandoned Places e No Man’s Land, Seph Lawless e o seu “artivismo”, o trabalho imenso de Sylvain Margaine (fundador do website Forbidden Places e da obra fotográfica correspondente), e o projeto Sand Castles de Markel Redondo são alguns dos melhores exemplos da vertente fotográfica mais profissional da exploração urbana.

Foi com este último que o Gerador conversou. Markel Redondo diz que imagina que a sensação de caminhar por estas ‘cidades-fantasma’ seja a mesma sentida por alguém a passar por um apocalipse: “é como se fosse a última pessoa viva no mundo”. “Ao estar no meio de lugares que normalmente estariam cheios de gente, não há como não imaginar como seriam quando ocupados, então, quando se anda de um lado para o outro e não se ouve nada, não se vê ninguém, a sensação é muito estranha, quase como se tivesse caído uma bomba nuclear ou algo assim.” Os espaços abandonados permitem-nos “dar vida à nossa imaginação”; “é como estar no cenário de um filme”.

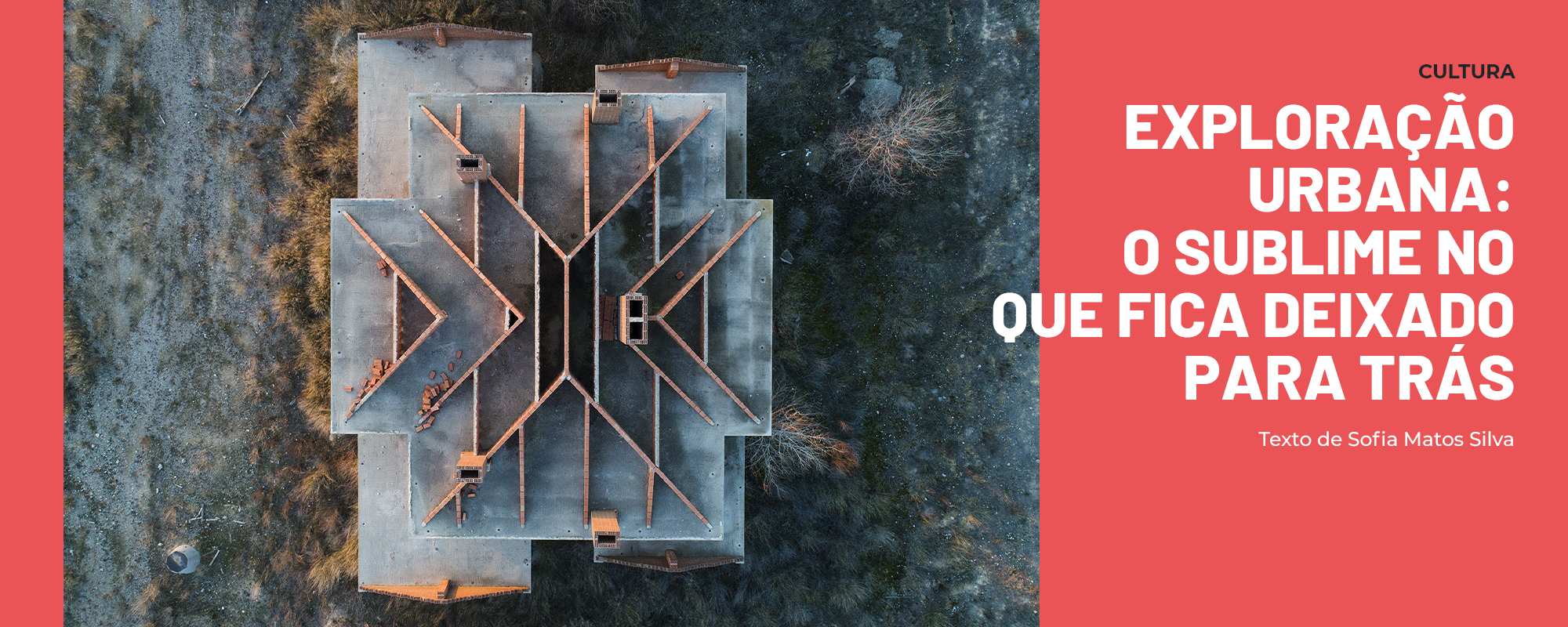

Sand Castles começou de uma forma muito natural. “Por volta de 2009, com o desenvolvimento da crise económica em Espanha, comecei a ver conjuntos habitacionais abandonados no Sul, enquanto trabalhava por lá. Depois disso, comecei a procurar outros projetos semelhantes abandonados por todo o país. Passei alguns anos a fotografar essas infraestruturas abandonadas e fiquei sempre a pensar em voltar uns anos depois para ver como tinham evoluído. E foi assim que em 2018 voltei, com um drone, a fotografar do ar os conjuntos habitacionais abandonados.” No pequeno filme que desenvolveu como complemento ao projeto fotográfico, o fotógrafo documental fornece alguns números: em 2019 havia 1.4 milhões de casas desocupadas em Espanha, seguindo-se uma longa listagem de complexos habitacionais que nunca foram ocupados, cada um com o respetivo número de casas planeado (o mais pequeno 140, o mais elevado 6374). Para lá dos locais que descobre enquanto conduz, depois de anos de cidade em cidade a fotografar para o seu estúdio, também encontra outros “lendo muitos livros sobre o assunto e passando muitas horas no Google Maps à procura. É uma busca constante”. Gosta de visitar os lugares com bastante tempo, para ter oportunidade de os ver “de manhã e à noite” e “analisar como a luz muda e como afeta o local”. Para si “é importante passar tempo nestes lugares, para refletir e explorar”.

“Existe todo um subgénero de fotografia baseado em lugares abandonados – muitas vezes apelidado de ‘ruin porn’ [algo como pornografia de ruínas]”, explica Cal Flyn. “Tem um estilo facilmente reconhecível. Frequentemente, os locais são enormes e cavernosos – talvez teatros, cinemas, salões de baile, armazéns, hospitais” –, e de um ‘faded grandeur’ [‘grandeza desvanecida’] – mansões elegantes com grandes escadarias curvas, muitas vezes com pianos de cauda virados ou com as teclas espalhadas no canto de uma sala. O detalhe visual é construído em camadas – há pintura descascada, montes de folhas secas, trepadeiras a subir pelas paredes ou a descer pelo parapeito das janelas. E, invariavelmente, há a figura única em silhueta, oferecendo um contraponto à ruína, um espaço que reservamos para nós próprios, para que possamos apreciar a escala da cena e a passagem do tempo que ela simboliza. É esse contraste inquietante entre o pitoresco e a devastação que o subgénero encarna.”

A investigadora tenta clarificar as nuances estéticas com as suas próprias imagens. “Já tirei milhares de fotografias de lugares abandonados que não ‘funcionam’ para o observador da maneira certa”, diz – “são muito cinzentas, muito caóticas, muito deprimentes”. É preciso “haver algum alinhamento afortunado de elementos aleatórios com princípios estéticos e também, obrigatoriamente, um certo aspeto de esperança, que é o que dá vida a essas imagens nas nossas mentes”, como “a hera que ondula por uma fenda na parede ou um raio de sol que corta a atmosfera espessa”. É aqui (uma vez mais) que a vandalização é contraproducente na exploração urbana, dado quase sempre arruinar as condições estéticas ideais. “É uma pornografia da ruína na medida em que estas imagens representam uma espécie de fantasia de ruína ou abandono, que suaviza a história humana conturbada destes locais.”

Markel Redondo reflete que a atração pelos espaços abandonados – e pela fotografia de espaços abandonados – talvez venha de “uma espécie de fascínio por tempos passados”. Nota que são locais muito “visualmente atrativos” e que “se olharmos para a história da fotografia, é algo que se faz desde o início”. Pessoalmente, gosta de se focar nas construções humanas – “onde sentimos a sua presença ou a sua ausência” – “de uma perspetiva quase antropológica”. O projeto Sand Castles permite-lhe “trabalhar com este tipo de abordagem fotográfica estética, mas ao mesmo tempo lidar com uma realidade mais profunda”, no sentido de não se ficar unicamente pela estética, “mas procurar contar mais, algo sobre a Espanha e sobre um determinado momento da nossa história recente”.

Esta série fotográfica “sempre foi sobre registar o que aconteceu em Espanha e procurar uma forma de relembrar as atrocidades ‘urbanas’ que foram construídas no início dos anos 2000”, desenvolve. “Na época, tivemos uma grande crise imobiliária – e ainda estamos numa situação bastante semelhante, com muitas pessoas a serem despejadas das suas casas e os jovens a não conseguirem suportar um lugar para viver em lado nenhum.” Tudo isto é paradoxal, porque, “ao mesmo tempo, podem-se encontrar milhares de casas novas, prontas para serem habitadas, completamente abandonadas”, e, ainda, “muito dinheiro público que poderia ter sido usado para ajudar as pessoas que precisam de casa para viver foi gasto em coisas menos importantes”. Markel Redondo “estava interessado nesta situação absurda, incompreensível, difícil de explicar para quem vem de fora”, até porque acredita que “ter uma casa é um direito de todos”.

Rita Costantino também fala das “notícias recentes sobre o abandono de imóveis”, e como “nós jovens continuamos a viver na casa dos pais à procura de um lugar para viver, mas não conseguimos nem para arrendar nem para comprar, porque os preços dispararam para níveis inacessíveis”. Como lida com turistas diariamente, sabe que “adoram vir para cá, porque Portugal é incrível, é um país onde se come bem, bebe-se bem e tem um património fabuloso e uma praia incrível”, no entanto, essa “compra de imóveis por parte de estrangeiros ricos também ajuda a que os nossos preços estejam tão inflacionados”. Mas em Portugal também existem 723.215 imóveis vazios e, tal como em Espanha, complexos habitacionais cuja construção nunca foi terminada.

A partir dos Censos 2021, o jornal Público montou um mapa interativo que permite ver a quantidade de casas vagas em cada freguesia do país (no âmbito do “regime de arrendamento obrigatório de casas devolutas” previsto na proposta do pacote legislativo Mais Habitação). Desses mais de 700 mil imóveis, 375.118 “estavam desocupados por motivo de falecimento do anterior morador, porque aguardavam partilha de herdeiros, obras de beneficiação, ou ainda outras situações não especificadas. Trata-se dos imóveis que, não sendo residência habitual, também não estão classificados como residência secundária ou uso sazonal, nem estão colocados no mercado para venda ou arrendamento”. As restantes 348.097 são “casas vagas, mas já colocadas no mercado de arrendamento”.