Acesso Rápido

Jornalismo

Temas

Formatos

Programas

Conteúdos

Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

![]()

«Se consigo singrar em Lisboa, tenho de conseguir singrar de onde venho e na cidade onde estou, onde cresci.» Foi com esta determinação que Ana Morais, de 35 anos, regressou a Mirandela, depois de quase vinte anos a residir fora do concelho onde cresceu e viveu até aos 17. É uma dos milhares de jovens, naturais do interior do país, que decidiram sair desses territórios, rumo às grandes cidades urbanas do litoral, à procura de mais e melhores oportunidades de emprego. Ana voltou, mas não faz parte da maioria.

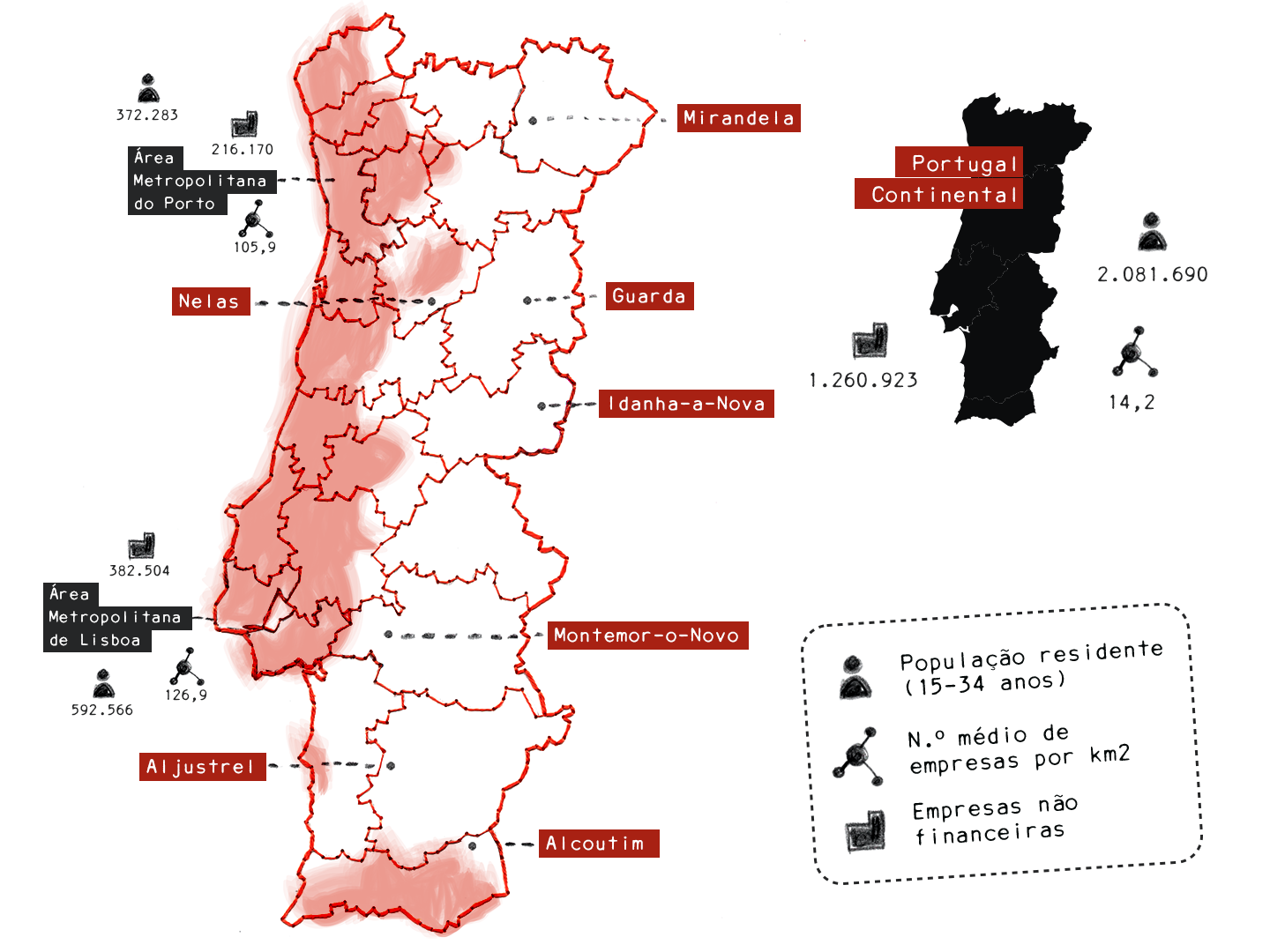

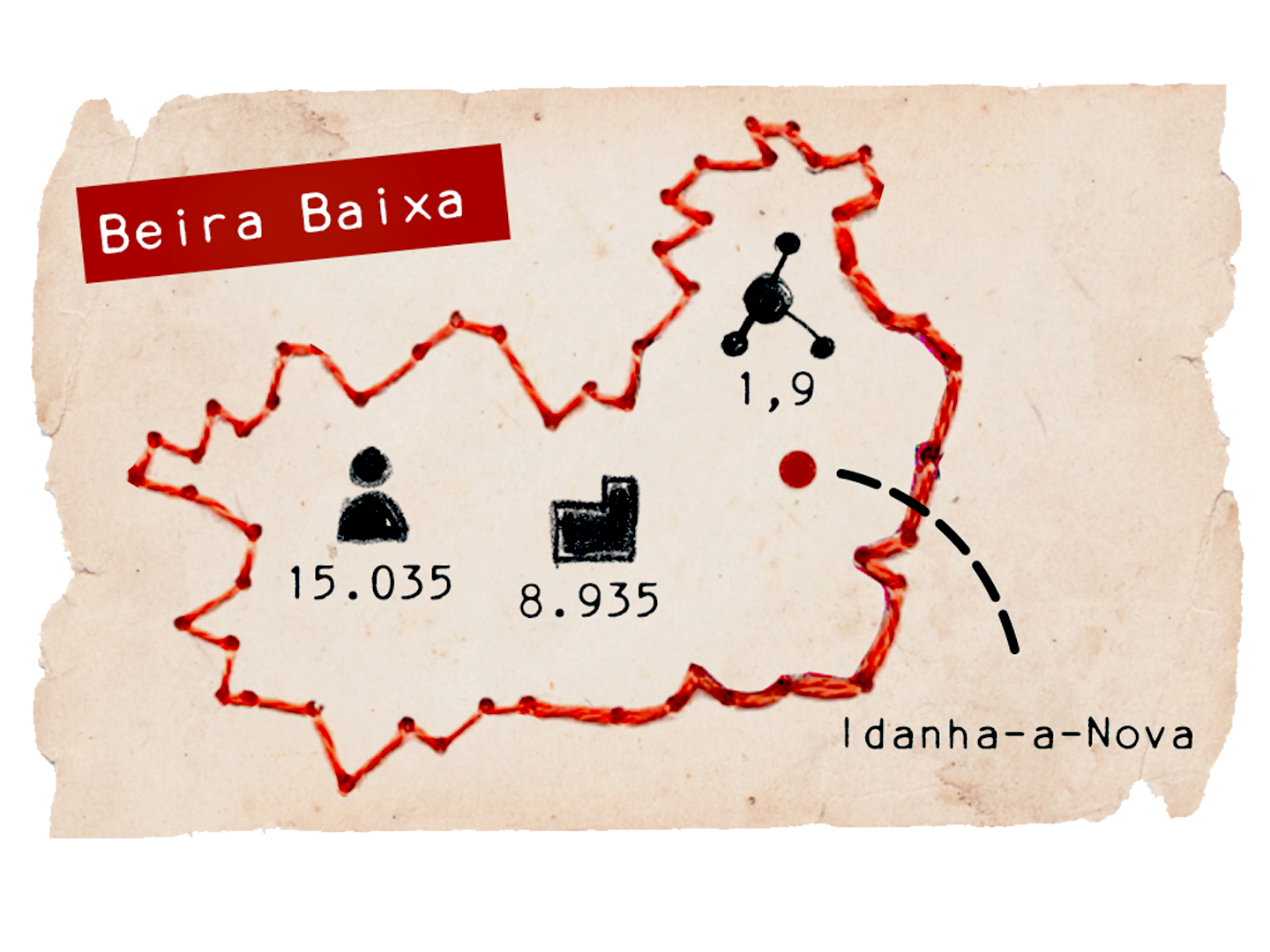

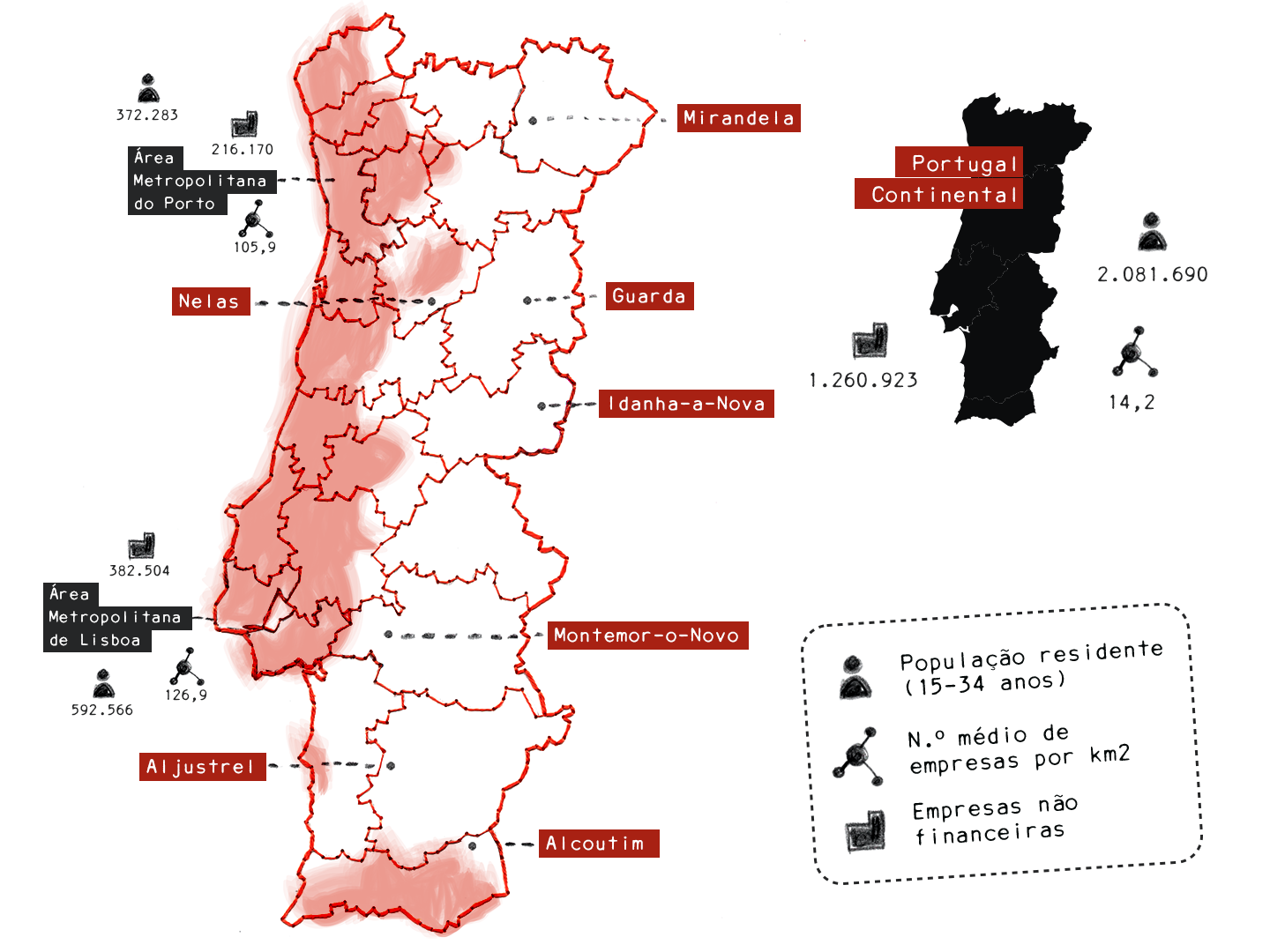

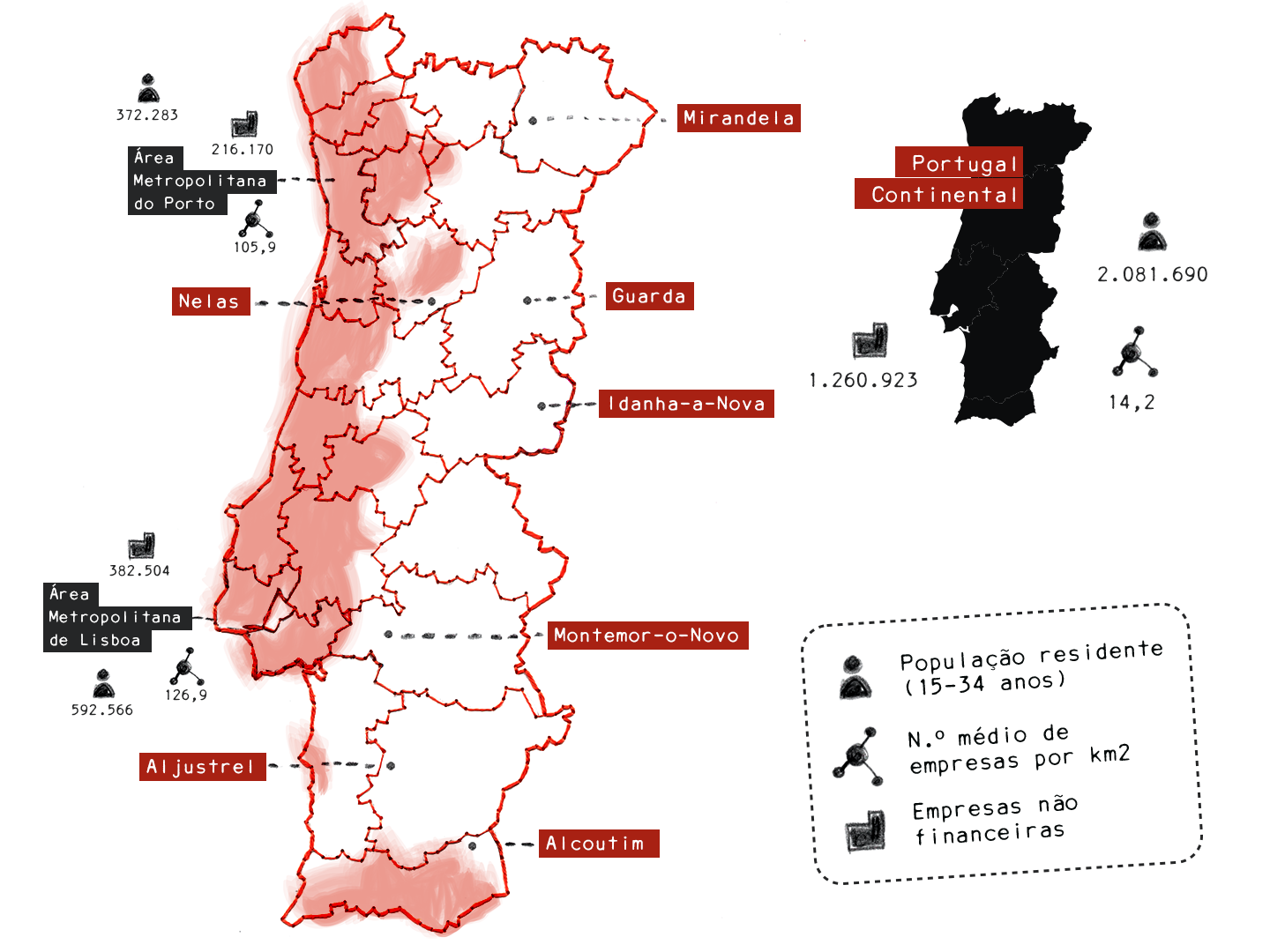

Atualmente, dois terços de Portugal Continental são povoados por apenas 20 % da população. O «mapa do interior» – elaborado pela Associação Nacional de Municípios e ratificado a 13 de julho de 2017, numa portaria do Governo, publicada em Diário da República – abrange a esmagadora maioria do território continental, incluindo 165 municípios, mais 73 freguesias de outros 21. «A designação atual dos concelhos do interior advém não apenas de aspetos demográficos, mas também económicos (escassez e fraca diversidade de atividades económicas, elevada taxa de desemprego), urbanos (insuficiente dimensão da maioria dos seus centros urbanos, mesmo os mais importantes), institucionais (reduzido leque de entidades com atribuições e competências de proximidade) e relacionais (fracas redes de parcerias e deficientes taxas de participação e envolvimento da população)», lê-se no Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), substituído, no ano passado, pelo Programa de Valorização do Interior.

Ao longo de décadas, o país foi perdendo a sua matriz predominantemente rural, e esta profunda modificação de base social, económica e cultural tem reflexo na atual organização espacial do território nacional. Em 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), quase 82 % da população do continente residia a menos de 50 km da costa e 45 % nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto – onde muitos jovens continuam a ver sediadas as oportunidades, embora, muitas vezes, estas sejam acompanhadas por um custo de vida mais elevado e até uma qualidade de vida menor.

A dispersão das atividades económicas pelo país parece ainda orientar uma parte significativa das migrações, para um litoral mais povoado, mais jovem, mais rico e com mais acessibilidades, em detrimento de um interior envelhecido e com menos oportunidades. Só a Área Metropolitana de Lisboa, cuja área representa apenas 3 % de todo o território continental, concentra 28 % da população. «Sabemos que a maior parte das pessoas de Lisboa tem raízes no interior de Portugal. Há fenómenos migratórios que são muito antigos, e é sempre em termos de mercado de trabalho», introduz Eduardo Santos, professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

«O mercado de trabalho determina muito a mobilidade geográfica das pessoas, que está acompanhada pela mobilidade social, porque as pessoas veem-se também na própria hierarquia social, de vir buscar melhor qualidade de vida, melhores salários – o que, por vezes, acaba por ser uma ilusão, porque acabam por vir para a cidade e deixar de ter vida própria, porque passam duas, três horas em transportes públicos e, depois, não têm vida coletiva.»

Ana, de Mirandela, estudou em Coimbra, na área das línguas, trabalhou em Vila Real e depois fixou-se em Lisboa, onde permaneceu durante mais de uma década. «Hoje em dia, já começas a ouvir falar do remoto e já vês pessoas, realmente, a implementar o remoto, mas naquela altura, esquece. Não havia, sequer, qualquer tipo de credibilidade no que era trabalho remoto. As oportunidades, sem dúvida, para mim, estavam centradas ali.» Após a universidade, chegou ainda a estagiar naquele concelho do distrito de Bragança, mas, uma vez concluído o estágio, não houve espaço para colocação. «Não existia forma de teres essas oportunidades. Ou tinhas um negócio próprio, implementavas alguma coisa, ou entravas para os municípios, porque aqui o emprego superior, digamos assim, rege-se muito pelas oportunidades que o próprio município consegue gerar.»

Ao longo dos anos que passou na capital, fez parte de uma multinacional no ramo financeiro, enquanto, simultaneamente, realizava trabalhos para vários órgãos de comunicação social e apostava na sua formação em marketing digital. Aos 33 anos, decidiu dedicar-se a essa área a tempo inteiro. Foi trabalhar para uma agência de comunicação, que, pouco tempo depois, foi comprada, pondo fim ao vínculo precário que a ligava à empresa. Em vez de encarar a situação como algo negativo, fez o contrário: «Já andava a ponderar voltar há algum tempo e pensei “isto é o empurrão de que precisava para, de uma vez por todas, fazer aquilo que sempre quis”, que era conseguir levar [para Mirandela] o conhecimento que tinha aprendido, neste tempo todo.» Ana saiu do concelho transmontano com 17 anos, voltou 17 anos depois, com 34. «Pensei “agora é o momento ideal para voltar para o meu sítio, para as minhas origens e tentar implementar a diferença que sempre quis ver onde vivi.»

Além da procura de emprego, refere Jorge Caleiras, sociólogo e investigador do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa, há outros momentos que marcam «esta rutura com as raízes, com as origens», devendo o processo ser entendido «numa lógica de movimento». «Este desligamento, como alguns lhe chamam, não é um ato, em si mesmo, nem é um somatório de momentos, é sobretudo um processo e, como tal, o melhor a fazer para estudar estas matérias é observá-las em perspetivas. A perspetiva num tempo longo», aconselha.

No interior, as escolas vão fechando portas, numa morte lenta anunciada, e as instituições de ensino superior perdem vagas para as grandes cidades. Para o investigador, o processo de «desligamento» – um termo considerado relativamente neutro entre a sociedade académica – vai acontecendo gradualmente, ao longo do crescimento de muitos jovens, que se vão deslocando para cada vez mais longe de casa, conforme vão aumentando os seus níveis escolaridade. Numerosas são as vezes em que a escola secundária é frequentada noutro concelho, e o ensino superior noutro distrito ou região do país, diferente dos de residência destes estudantes. «Há medida que aumentam as qualificações dos portugueses, isso implica, em parte, um certo desenraizamento, um certo desligamento da origem, porque, na origem, vai havendo cada vez menos capacidade de oferta, quer ao nível escolar, quer ao nível do mercado de trabalho.»

Natural de Pero Dias, no concelho de Alcoutim, no Algarve, Tânia Fernandes, de 25 anos, frequentou o ensino secundário em Tavira, por no seu município de residência já não existir essa oferta escolar. Com 575 quilómetros quadrados, Alcoutim é o 39.º município mais extenso do país. É maior do que o Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Valongo e Matosinhos juntos. Mas se estes concelhos têm dois mil habitantes por quilómetro quadrado, o algarvio tem pouco mais de quatro.

Talvez no sétimo ano, arranjar um trabalho no banco lá no concelho, ou na câmara municipal, na altura, não parecia mal», reflete. Mas, com a certeza do que queria fazer, veio também a convicção de sair de Alcoutim: «queria sair dali, queria crescer, queria ir à procura de oportunidades». Para a contabilista de formação, na hora de escolher a faculdade, a decisão por Lisboa foi simples: «Não digo que no Algarve não haja, mas tenho noção de que, em Lisboa, há muito mais oportunidades, de pequenas a grandes.»

Pelo mesmo motivo, regressar não passa pelos planos. «Nunca pus a hipótese de voltar a casa. Só mesmo em última hipótese, se as coisas correrem mal, só mesmo por aí, porque sinto que aqui tenho grandes oportunidades para crescer profissionalmente.» A ideia não é completamente descartada, mas nunca para um futuro próximo.

Além disso, acredita que, ao nível de currículo e experiência profissional, trabalhar na capital também é uma vantagem. «Posso estar um bocado equivocada, mas sinto que, por vezes, sair aqui de Lisboa com um histórico profissional facilita-me conseguir algo em sítios mais pequenos.» Já a movimentação contrária, «de um sítio pequeno para um sítio grande», parece-lhe menos benéfica.

«Na transição da escola para o mercado de trabalho», explica Jorge Caleiras, «mais uma vez, há o desligamento. Como não há ofertas de qualidade e consentâneas com as qualificações, elas são procuradas por esses ex-estudantes, por esses novos trabalhadores, chamemos-lhes assim, para este efeito, noutras escalas de maior dimensão, normalmente no litoral.» A entrada para o mundo laboral acaba assim por ser o momento de maior rutura com a origem, que, com maior ou menor intensidade, «torna quase definitivo esse corte.» O retorno, diz, muitas vezes, mantém-se, «mas sempre numa lógica de passagem.»

Uma vez a estudar fora, muitos jovens acabam por se fixar permanentemente nesses novos territórios, quando ingressam o mercado de trabalho. «Uma pessoa quer ir estudar, e vai, mas, muitas vezes, não regressa, porque acaba por se agarrar à cidade onde estudou, criou ali novos amigos, novas rotinas», comenta Tânia. «Há sempre aquela facilidade de encontrar um trabalho pelo nome da faculdade e, depois, acabam por ficar. Ou então fizeram um estágio profissional pelo curso e acabaram por ficar por lá. Acho que, a partir do momento em que se escolhe estudar fora, é um passo para não voltar. Acho que são raras as pessoas que regressam.»

A edição de 2019 do Retrato Territorial de Portugal, do INE, revela que, no ano letivo 2017/2018, 98,3 % dos estabelecimentos de ensino superior situavam-se em áreas predominantemente urbanas e 62,4 % em áreas costeiras. Todas as sub-regiões do país (NUTS III) tinham oferta de ensino superior, apesar de o Alentejo Litoral, o Alto Tâmega e o Ave disporem apenas de escolas privadas.

Nesse mesmo ano letivo, mostram números da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, mais de 70 % dos alunos inscritos frequentavam universidades e politécnicos da Área Metropolitana de Lisboa e do Norte do país. Já o PNCT apontava para três quartos dos jovens do ensino superior público concentrados nas regiões do Cávado, Área Metropolitana do Porto, Coimbra e Área Metropolitana de Lisboa, acumulando estas três últimas cerca de 60 % dos estudantes totais.

Apesar disso, há boas notícias. As instituições de formação universitária e politécnica do interior registaram um aumento de 18 % dos alunos, no presente ano letivo de 2020/2021, partilha a secretária de Estado para a Valorização do Interior Isabel Ferreira, um indicador que acredita mostrar a evolução positiva que está a acontecer nestes territórios.

Questionada sobre as escolhas dos alunos, a Universidade da Beira Interior (UBI) escreve, ao Gerador, que «é natural que existam jovens da região que procuram estudar nos grandes centros urbanos, sobretudo Lisboa, ainda que o curso exista na UBI», acrescentando que «continua a haver muito preconceito em relação às instituições de ensino superior situadas fora dos grandes centros» e que, adicionalmente, «viver de forma independente numa cidade, com maior oferta cultural, é um desejo próprio da idade.» Na mesma linha de pensamento, a Universidade de Évora, responde que, no que diz respeito aos estudantes de licenciatura e mestrado integrado, uma certa preferência por cursos lecionados nos grandes centros urbanos do litoral «estará relacionada, sobretudo, com opções pessoais e percursos de vida, que se materializam na escolha de instituições de ensino superior localizadas fora da sua zona de residência, como resposta à procura de uma vivência com maior independência e autonomia». Ainda que «esteja a perder significado», a instituição admite que «esse fator ainda tem algum “peso” para muitos jovens».

Raquel Jorge, uma jovem da Guarda, de 22 anos, a trabalhar em Lisboa, na área da televisão, corrobora esta ideia:

Acho que, quando estamos no interior, o que queremos – e acho que falo pela maioria das pessoas – é conhecer mais, conheceroutro mundo para além da Guarda. E acabamos muito por sair, porque ouvimos que os cursos lá fora são melhores e queremos ter, talvez, uma formação diferente, um bocadinho mais fora da caixa.

Sair também «é desejável», sublinha a secretária de Estado Isabel Ferreira.

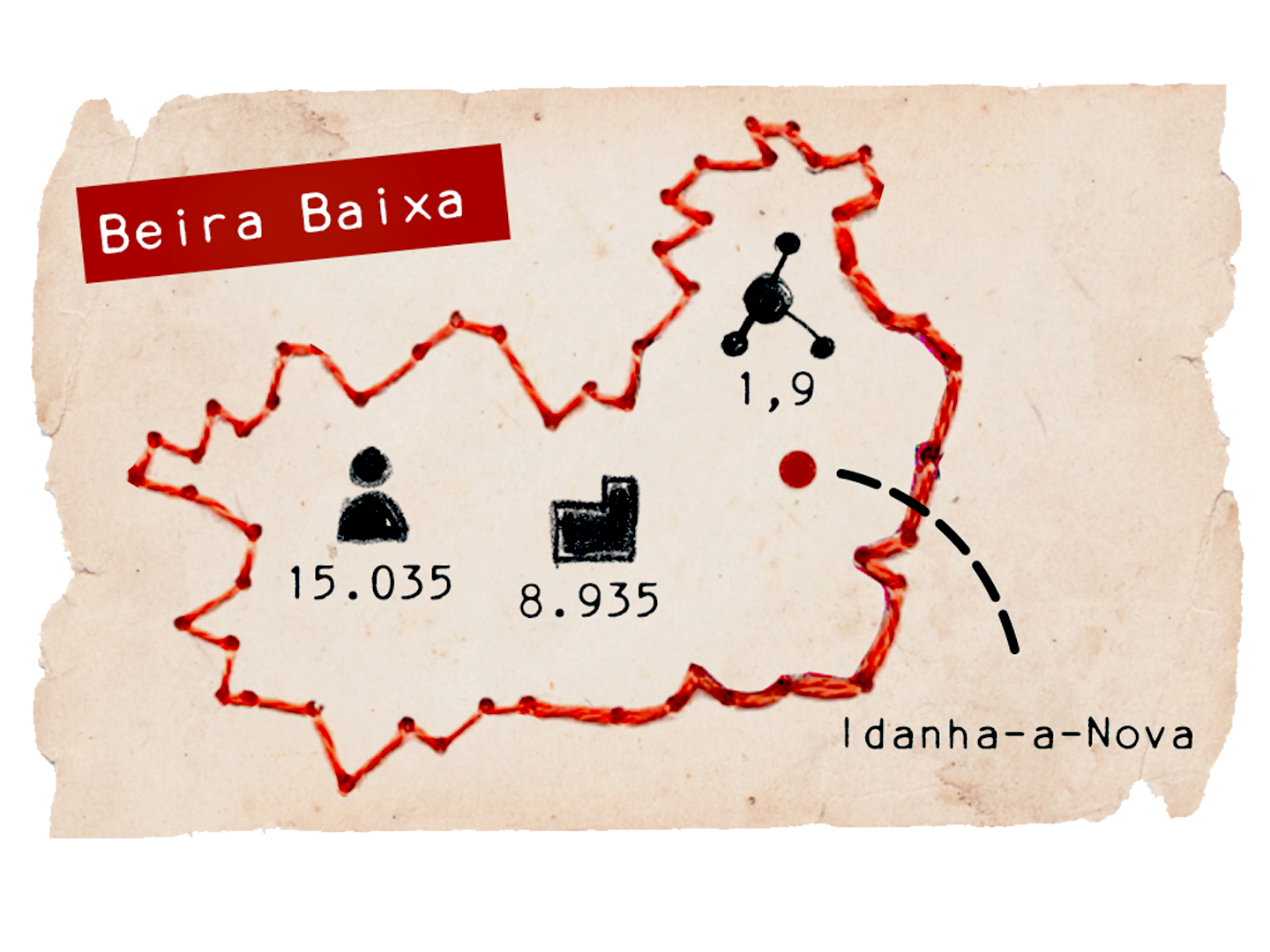

Para Bruno Costa, de 29 anos, natural de Idanha-a-Nova, «querer sair» passa por uma vontade quase cultural, enraizada nas camadas jovens, mas que, embora ainda exista, poderá estar a mudar. «De modo geral, penso que ainda há muito aquele pensamento de que “tenho de sair do meu local de nascimento para ir à procura de condições melhores, em Lisboa, no Porto, mesmo no Algarve, seja para que meio mais urbano for”. Mas, ao mesmo tempo, também acho que há cada vez mais vontade de criar raízes e de tentar perceber o que há a nível local. E há uma força um bocadinho maior para tentar não sair.» E acrescenta: «Chego a um ponto da vida em que já começo a ver algumas pessoas a querer regressar: “Quero regressar a casa, quero regressar a Portugal.”»

Enquanto somos jovens vivemos mais para o futuro do que para o passado, explica Eduardo Santos. «Queremos é deitar para a frente a âncora e a âncora que está atrás, essa não é muito valorizada.» Mas ela fica lá, «nem que seja inconscientemente, e a certa altura dá vontade, depois, da gente voltar.»

No caso da também guardense Catarina Belo, que enveredou pela área do Direito, só podia escolher entre Lisboa, Porto ou Coimbra para prosseguir estudos superiores. A jovem de 22 anos optou pela capital, onde atualmente trabalha para uma sociedade de média dimensão. «Acabei por vir parar a Lisboa e ingressei aqui na Ordem dos Advogados, porque ainda que pudesse ir para Coimbra, penso que aqui há muito mais escolha, há mais oportunidades. Acho que é um estilo de vida diferente.»

O foco na carreira impõe-se como uma prioridade. Ter um emprego não basta, os jovens procuram experiência, desenvolvimento profissional e perspetivas de progressão na carreia. Existem imensos advogados na Guarda, constata Catarina, mas que “trabalham, se calhar, a título pessoal.» «Não são grandes sociedades. São coisas mais pequenas, não têm tanto alcance e não há uma progressão na carreira tão evidente, porque acabam por ficar um bocado estagnados. É essa a minha visão, pelo menos.» Manteve-se em Lisboa por «procurar mais e melhor, tentar ter um futuro mais estável». Também não descarta a possibilidade de voltar para a Guarda, mas, de igual forma, não prevê que esse seja um cenário possível nos próximos anos. «Sei que se fosse para lá ia estar a fazer outra coisa que não tinha nada a ver com a minha profissão, e tendo em conta que quero ser advogada, faz todo o sentido estar num sítio que me ofereça mais oportunidades.»

Formada em Enfermagem, a viseense Maria Carolina, de 30 anos, terminou a formação superior, na altura da crise da troika, e concorreu a concursos nacionais um pouco por todo o país, ao longo de 4 meses de desemprego. Cerca de meio ano depois de ser admitida numa unidade hospitalar em Setúbal, foi chamada para o Viseu, mas já dispunha de um vínculo estável, que a fixou lá. «Os contratos, lá em cima, são bem mais precários do que aqui em baixo. Mesmo a nível hospitalar, o que acontece é que não dão tanta segurança. Apesar de, aqui, entrarmos também, por norma, num contrato provisório, lá em cima, acabam por despedir mais ao fim desses contratos do que propriamente aqui.» Hoje, com contratado por tempo indeterminado, namorado e casa, não pensa voltar a Viseu: «Aqui tenho outra perspetiva da minha vida e daquilo que posso escolher e das opções que tenho, que lá não tenho. Claro que, a nível familiar, me puxa sempre um bocadinho para lá o facto de ter lá os meus pais e a minha família e, aqui, estar sozinha, mas a nível de crescimento pessoal não sairia daqui.»

Para Nadine Saize, de 21 anos, oriunda de Aljustrel, no distrito de Beja, as opções de ensino a que teve acesso sempre foram muito limitadas. «Apesar de haver já esta coisa toda da internet, e termos acesso a tudo, acaba por não nos ser muito óbvio que podemos seguir outras áreas, ou ambicionar outras coisas.»

Aos 18 anos – porque apenas, nessa altura, os pais o permitiram –, a jovem mudou-se para Lisboa para frequentar o ensino superior, «a única opção que conhecia». Ingressou em história da arte e cedo percebeu que aquele não era o caminho. Na capital já há um ano, descobriu o curso de produção de eventos numa escola profissional e seguiu por aí. «Lembro-me de que, quando andava no 12.º ano, havia uma feira de profissões, uma espécie de Futurália, mas numa escala muito mais reduzida, em que nos davam algumas hipóteses e apresentavam-nos algumas atividades e lembro-me de ser tudo muito reduzido, de não me identificar propriamente com nada.» As universidades de Lisboa estavam lá representadas, relata, mas «nunca tinham ninguém para falar, ou nunca havia muita informação.» Já escolas profissionais, «como a ETIC, Restart, escolas mais técnicas, nem nos chegam aos ouvidos».

Mas o problema começa antes. Logo no secundário, as áreas para escolha já só são duas, humanidades ou ciências. «E humanidades abre assim a custo», ressalva. Ao nível das disciplinas, refere, também é muito difícil ter opções, «porque há falta de professores. E há falta de alunos também.» Nas atividades extracurriculares, o mesmo. «Não há muitas opções para estudar música, para estudar teatro.»

Isabel Ferreira defende que o interior, que antes era muito baseado no setor primário, na agricultura e na floresta, «hoje, é um interior com diversos setores de atividade» e «uma diversificação da base económica». «Agora encontramos, no interior, não só emprego público e ligado à administração pública, mas muitas oportunidades de emprego, em termos do setor privado, e alavancadas pela capacidade que estes territórios têm demonstrado, ao longo do tempo, de atrair, nomeadamente, empresas, mas de estimular as próprias pessoas a dinâmicas de empreendedorismo, ligadas à inovação, ligadas ao conhecimento», garante.

Mas nem sempre as oportunidades existem, abundam, ou atraem os profissionais. «Toda a gente que conheço que tem o objetivo de trabalhar no campo, com animais, não pensa sequer em sair daqui, e aqueles que querem vêm para cá. Mas não pode ser só isto. Não pode ser só campo, só animais. Tem de haver mais dinamização e acho que existe esse estigma, principalmente, das pessoas que estão cá…», afirma Mafalda Panazeite, de 22 anos, de Serpa, no Baixo Alentejo. «Se calhar, há pessoas de fora que vêm potencial no interior e que vêm para cá, procurar que as coisas se desenvolvam cá, mas a maioria das pessoas que estão cá e que querem, por exemplo, coisas mais além, ligadas ao design, ao marketing, nada de mais, tipo arquitetura, não pensam duas vezes em ficar no litoral.»

A importância da agricultura e da silvicultura, e de todo o setor primário, no conjunto da economia portuguesa tem vindo a diminuir, assistindo-se à terciarização da economia em todas as regiões. Segundo um retrato da Pordata, de 2020, aproximadamente 70 % da população portuguesa trabalhava no setor terciário, em 2019. No sentido oposto, o setor que empregava menos profissionais era o primário, com apenas 5 %. Porém, das 25 sub-regiões do país, «apenas as regiões do Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Leiria, Médio Tejo e Área Metropolitana de Lisboa têm pesos deste setor abaixo dos 10 %», registava o PNCT.

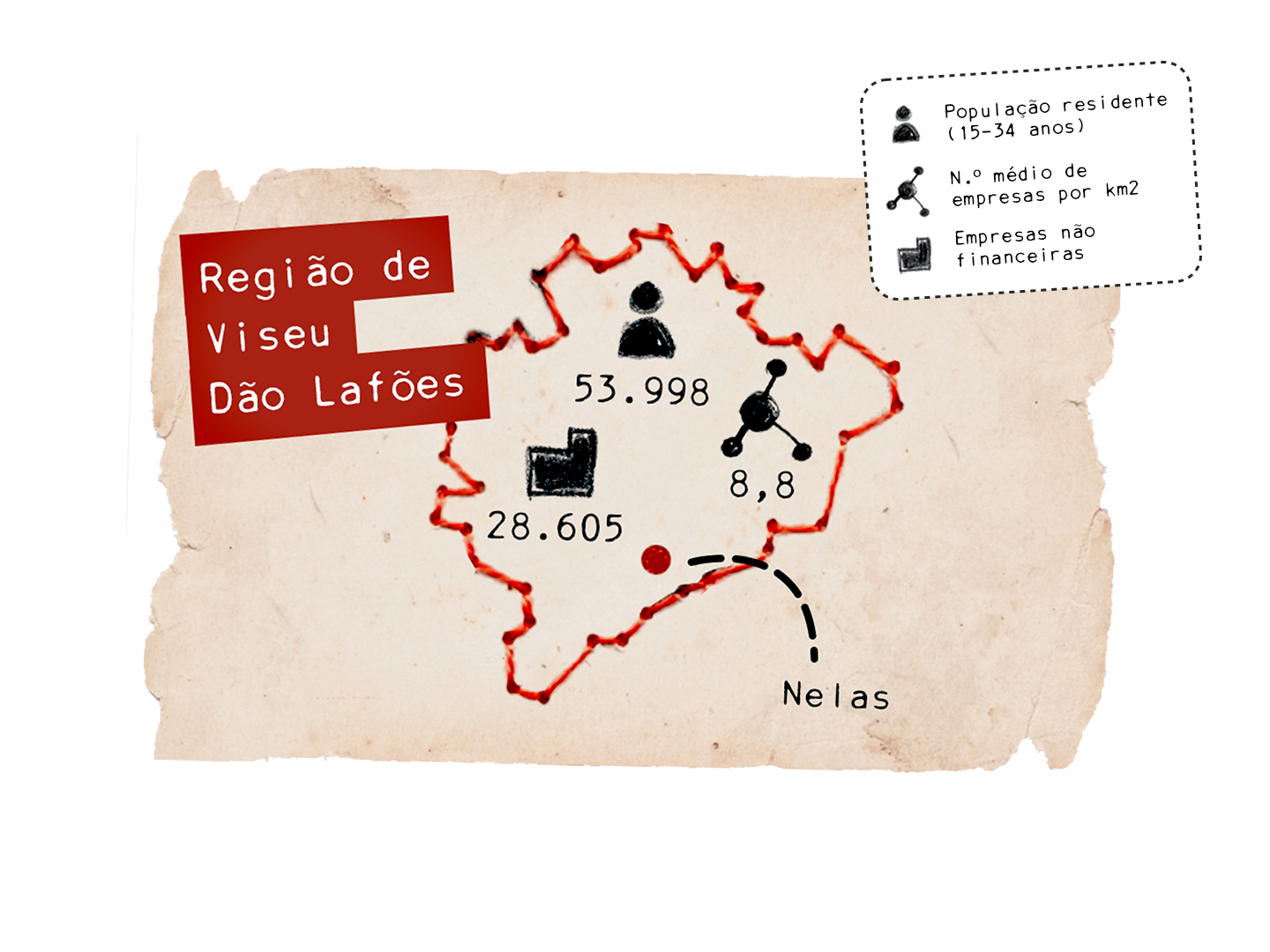

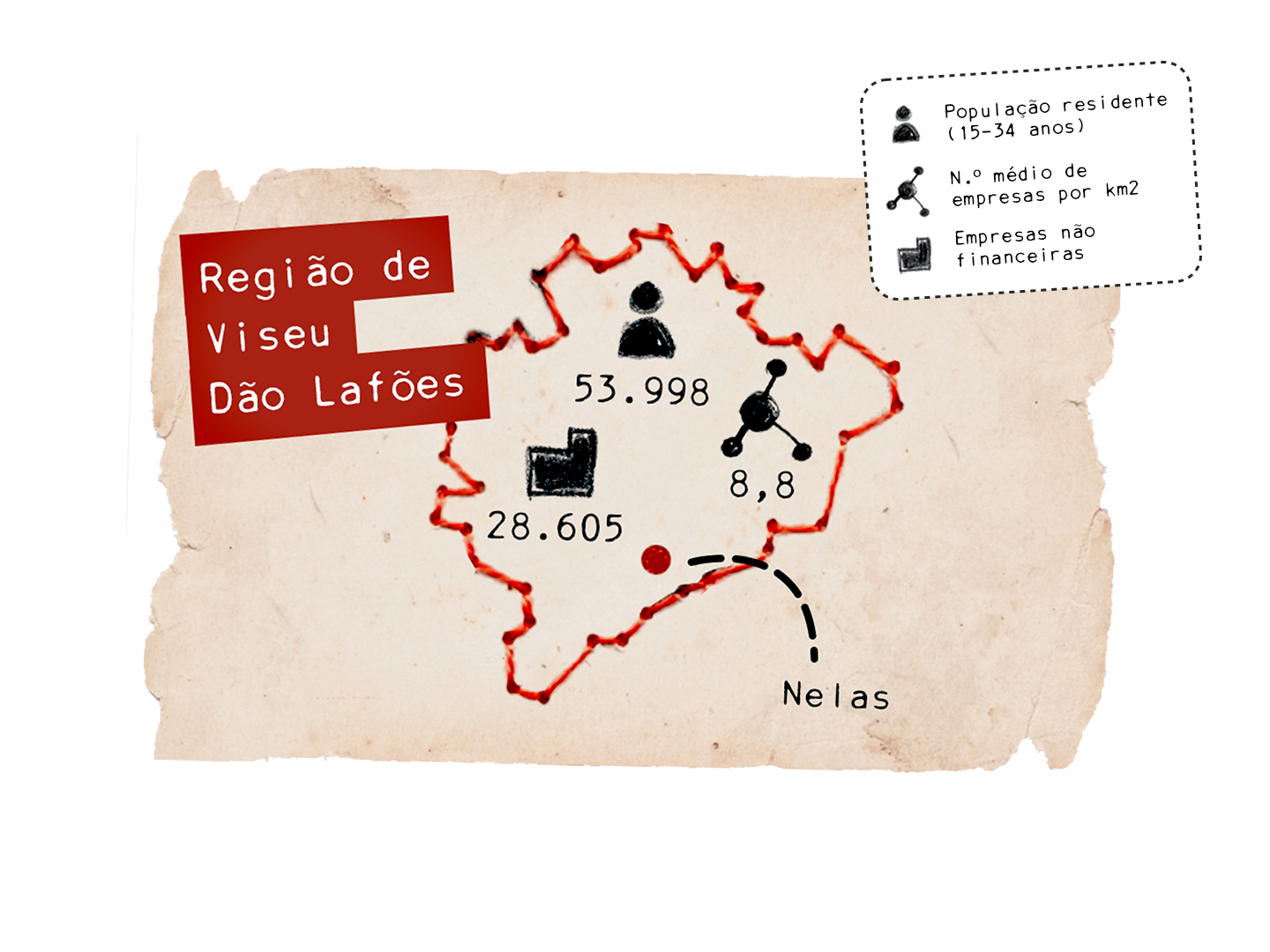

Outros números revelam que a Área Metropolitana de Lisboa tem quase o dobro das empresas da Área Metropolitana do Porto, e, em relação ao total nacional, estas duas regiões reúnem perto de 50 % de todo o tecido empresarial. Todas as outras regiões têm um peso inferior a 5 % das empresas não financeiras existentes no país.

Numa rápida pesquisa no website Net Empregos, apercebemo-nos das desigualdades atuais, ao nível de oferta em emprego, nos diferentes distritos portugueses. Num mesmo dia, e sem especificar regime de trabalho, ou qualquer área profissional, encontramos 15 710 resultados para Lisboa, 7215 para o Porto, 352 em Beja, 225 em Vila Real e apenas 102 em Bragança.

Face à falta de oportunidades por conta de outrem, em determinadas áreas, o empreendedorismo e o trabalho por conta própria avistam-se como alternativas, conquanto nem sempre acessíveis ou apelativas, seja por motivos económicos ou de objetivos de carreira. «Se quiséssemos arriscar por conta própria e montar o nosso próprio negócio, aí sim, seria, talvez, uma opção e seria possível ficar, aqui, em Viseu, em Nelas. Caso contrário, querendo mesmo fazer uma carreira nas nossas áreas, ir progredindo, acho que é muito limitativo as oportunidades que temos», lamenta Francisca Santos, de 23 anos, natural de Nelas, no distrito de Viseu.

«Toda a gente diz que só com agricultura é que lá vamos, então vamos todos para a agricultura», reitera Ana, que culpa também a maneira como estes territórios têm sido retratados. «Isto é o que a comunicação em massa provoca nas comunidades. Eu própria demorei até meter na minha cabeça que não.»

Hoje trabalha por conta própria e garante que é preciso quebrar estigmas e mudar mentalidades para gerar mais oportunidades: «Tens marketing digital a ser desenvolvido, aqui, em Mirandela, no Instituto Politécnico de Bragança, e saídas para eles? Sabes para onde eles vão? Para o Porto. Não faz sentido. Tens aqui imensas empresas, mesmo a título pessoal, que sejam negócios de uma pessoa, o que for, precisam de marketing. Só que o que é as pessoas fazem? Muitas vezes, ou acham que conseguem fazer por elas mesmas, ou então vão contratar uma empresa do Porto.» Apesar de este ainda ser um problema, aos poucos, constata, já se começa a ver alguma mudança – também intensificada pela pandemia –, com mais empresas a sediarem-se no Norte transmontano e a criarem mais emprego ao nível superior. «Mas as coisas levam muito tempo a serem inseridas aqui.»

Fixada de regresso, há cerca de um ano, em Mirandela, Ana conta que, não obstante a vontade que sentia, regressar não foi uma escolha evidente: «Durante muito tempo, achei que o meu futuro não dava para passar aqui. Achava que as coisas não tinham evoluído o suficiente para isso.» Mas havia outros aspetos a ponderar: «No final de contas, os meus pais e a minha família estão aqui, e não fazia muito sentido continuar a minha vida e viver a minha vida toda longe daqueles de quem mais gosto. Os meus pais não vão para novos e, sequer, aquele pensamento de que podia perde-los, a qualquer momento, não me entusiasmava muito de me afastar ainda mais.»

Atualmente, a família e qualidade de vida são o que mais valoriza. «Aqui o que realmente interessa é aquele cliché que toda a gente diz, que “há coisas que o dinheiro não paga”, e é verdade. Depois de tantos anos, tenho a prova provada de que é bem verdade. Não tiro o desmérito de tudo aquilo que ganhei com ter saído daqui, mas acho que voltei na altura certa, com a idade certa, depois de viver o que vivi, e agora valorizo muito a minha família e, obviamente, que, neste momento, estou superfocada em criar oportunidades para mim e para os outros.»

A empregabilidade é um fator importante, mas está longe de ser o único que pesa a favor da decisão de abandonar o interior. Além de trabalho, é preciso garantir que existem nestes territórios serviços de saúde, educação, justiça, cultura, mobilidade ou desporto, bem como todo o tipo de acessibilidades. No fundo, serviços, equipamentos e infraestruturas que garantam às pessoas qualidade de vida. «É evidente que a empregabilidade é importante, mas também seria um fator de fixação das populações jovens no interior, se o interior tivesse mais equipamentos sociais. Por exemplo, a cultura. Estes jovens ficam muito atraídos pela cultura mais urbana, mais pop», nota o professor académico Eduardo Santos. «É evidente que a gente não pode ter equipamentos sociais com a dimensão da Expo, ali em Bragança, ou em Chaves. Não têm essa dimensão, nem essa capacidade, mas, neste momento, acho que tem de haver essa complementaridade que ainda não existe.»

«Uma peça [de teatro] obrigatória, porque é que tinha de vir a Lisboa?», questiona Nadine, que indica que devia existir uma maior diversidade a nível de educação e mais fácil acesso a atividades culturais.

Para além de uma óbvia descentralização das grandes cidades, apostar nos transportes públicos e acessos também é necessário, indica Francisca. «Consigo ir de comboio, daqui a Lisboa, em três horas e tal. Se houvesse ainda maior aposta, os comboios irem a mais sítios, com mais frequência e com melhores horários, isso seria muito importante para as empresas se conseguirem mudar para o interior.»

A secretária de Estado Isabel Ferreira concorda que «temos de ter, nos sítios onde vivemos, acesso à educação, à saúde, à cultura», mas alerta que «esse acesso não tem que ser em cada pontinho da nossa área territorial, porque, obviamente, isso é insustentável.» «Não acontece em nenhuma parte do mundo. Mas temos é que garantir, que, em cada pontinho territorial em que exista uma pessoa, essa pessoa tenha acesso a esses serviços», clarifica.

Jorge Caleiras expõe que o processo de «desqualificação do interior» é «incontornável», tanto ao nível humano, como dos serviços. «Podemos fazer uma pergunta interessante que é se os jovens desistiram do interior – ainda que agora haja um certo movimento pendular em sentido contrário –, ou se foi o interior que desistiu dos jovens», analisa o sociólogo, acrescentando que há um conjunto de serviços, dos mais diversos âmbitos, «que desapareceu e que estava disponível», e que é necessário para um jovem que queira sair duma grande cidade litoral e regressar ao interior: «Depois defronta-se com “não há escola para os meus filhos”, “não há cresce para os meus filhos”, “não há uma resposta, em termos de saúde, à altura”, “não há um posto de correio”, “não há um posto da GNR, em termos de segurança”. Não há nada disso.» Neste sentido, conclui que «o interior, através destas políticas, também desistiu dos jovens, e dos mais velhos também.»

Para este sociólogo, o processo de «desligamento» da origem é tanto maior quanto mais bem-sucedido for o percurso de qualificação do jovem e, depois, no mundo do trabalho. «Acho que esta é uma tendência muito dominante, não sendo uma regra geral, porque, nestas matérias, não há aqui leis gerais», ressalva, continuando: «Se reparar, percorre hoje o interior, sobretudo, as pequenas aldeias, as pequenas vilas, e vê poucos jovens, ou nenhuns jovens, e aqueles que vê, curiosamente, quando comparados com as qualificações daqueles que saíram são menos qualificados.» O académico considera este cenário mais uma dimensão do processo de desqualificação, «que, repito, não é só notório à escala do indivíduo, mas é-o também à escala do coletivo e dos serviços que são oferecidos.»

A constante saída de jovens de Nelas, examina Francisca, «para Lisboa, Coimbra, Porto e para o estrangeiro», pode acentuar-se ainda mais se o território – «que, basicamente, tem indústria e fábricas» – não for capaz de desenvolver um tecido económico mais diversificado. «Vai-se tornar cada vez uma vila de empregos que não exijam tantas qualificações académicas.»

Na opinião de João Teixeira Lopes, é importante que não haja um brain waste e um brain drain dos territórios de baixa densidade para os territórios de grande densidade, defendendo que seria interessante explorar uma «vivência em rede», em que pudesse «coexistir a vida de muitos destes jovens, nos territórios metropolitanos, com a vida de outros jovens que ficaram e que foram estabelecendo as suas atividades, nos territórios de menor densidade.» Para o sociólogo, as políticas de desenvolvimento do interior devem perder a visão unilateral de que a saída de jovens «é, necessária e mecanicamente, uma perda irrecuperável», encarando essa saída como uma possibilidade de com eles «tecer cumplicidades». «Acho que há muito o discurso do tudo ou nada e, muitas vezes, a possibilidade do ir e vir não é oferecida. É o tudo ou nada. Acho que é errado. As pessoas vão procurar os sítios onde existem melhores recursos, infraestruturas, possibilidades, ofertas de emprego, mas podem, ainda assim, ir regressando intermitentemente, isto podia ser um modelo interessante de desenvolvimento», argumenta o também professor na Universidade do Porto, que vê como «ilusória» e utópica a ideia de retorno efetivo. «Não deixar totalmente é, para mim, a chave da questão.»

Uma das grandes mudanças provocadas pela crise sanitária que hoje vivemos foi a afirmação de novas formas de trabalho. Apesar de já existir anteriormente, o teletrabalho e o trabalho remoto eram realidades muito pouco expressivas no nosso país, antes da pandemia. Dados do Eurostat, divulgados em 2019, mostravam que a percentagem de pessoas com emprego entre os 15 e os 64 anos, em Portugal, que habitualmente trabalhavam a partir de casa era de apenas 5 %, em 2017. Hoje o panorama é outro, e a possibilidade de exercer a partir de qualquer lugar trouxe novas hipóteses aos territórios do interior, ao permitir que muitos profissionais regressassem aos seus municípios natais, ou que outros de fora se mudassem para lá, desfrutando, em vários aspetos, de mais qualidade e de um custo de vida mais baixo.

É o caso de Francisca, que pôde trabalhar, a partir de Nelas, para uma empresa de Lisboa, durante os dois confinamentos. Manter um regime de teletrabalho, ou de trabalho híbrido, no pós-pandemia, «ainda está a ser estudado» pela companhia onde trabalha em consultoria financeira, mas, se pudesse optar, a escolha seria fácil:

A jovem aprecia a «calma» e qualidade de vida que tem, junto da família, a partir daquele município, porém, é, principalmente, na capital, onde identifica as oportunidades de progressão de carreira. «Mas há sempre aquela esperança de, daqui a uns anos, voltar para Viseu. Mas com a perfeita noção de que não é nada fácil», menciona. Sobre os amigos que também foram estudar para o litoral, diz que a intenção de «99 %» não é a de voltar. «Ou melhor, a intenção até seria voltar, mas não existem oportunidades para poderem voltar e ficarem a trabalhar na área para a qual estão a estudar.»

Também Bruno consegue, hoje, dividir a vida entre Sintra, onde agora reside, e Idanha-a-Nova, de onde partiu, quando foi para Lisboa, após o secundário. «Independentemente dos valores, independentemente da distância, compensa sempre só chegar a Idanha-a-Nova, por um pé fora do carro e respirar fundo. Parece que entrámos numa dimensão completamente diferente», alude o jovem formado em Engenharia e Gestão Industrial, e que trabalha na gestão de cadeia de abastecimento numa empresa do ramo automóvel, em Palmela. «Estava sempre muito limitado, quando ia passar um fim de semana à terra. As visitas eram sempre muito rápidas – ir à sexta-feira à noite, voltar no domingo a meio da tarde, para iniciar mais uma semana de trabalho –, e isso agora mudou um bocado.» Com a namorada, com quem vive, também em regime de teletrabalho, passou a ser possível permanecer no município raiano, durante períodos mais prolongados e, com isso, Bruno sente que ganhou «liberdade» e «uma vida completamente nova»: «Podemos conciliar perfeitamente. Podemos mudar de ares e estar lá uma temporada, estar cá outra temporada. Achamos que é algo que nos tem feito mesmo muito bem. À cabeça, ao corpo. Acho que mexe connosco de uma forma muito positiva mesmo.»

Nas cidades urbanas do litoral, as oportunidades vêm acompanhadas do stress, do trânsito e da poluição. Nos anos 90, Porto e Lisboa perderam mais população do que os municípios do interior. Mas a maior parte foi para a periferia, aumentando a pressão sobre o sistema de transportes e agravando os níveis de qualidade de vida. O acesso à habitação é outro dos grandes problemas sentidos nestes territórios.

Apesar de termos condições para funcionar em rede, não funcionamos, diagnostica João Teixeira Lopes. «Temos tudo concentrado no litoral. É um modelo completamente falido, porque isso significa uma sobrecarga no litoral. Do ponto de vista ecológico, humano, é insuportável. Temos recursos escassos, temos infraestruturas – a questão dos transportes públicos, por exemplo, da habitação – sob desgaste imenso, e temos uma espécie de deserto em boa parte do território nacional», verifica. «Tirando algumas ilhas de maior dinamismo – universidades, alguns serviços públicos, centros de investigação –, o resto é desértico. Isto é um modelo evidentemente desequilibrado.»

No interior, existe uma grande dicotomia entre aquele que é o mundo urbano e o mundo rural, avança Isabel Ferreira: «mas também, hoje, para mim, é claro que tudo o que é serviços e estas dinâmicas de criação de emprego, naturalmente, se concentram em meio urbano». Para a secretária de Estado da Valorização do Interior, esse meio urbano tem de estar em profunda articulação com as zonas rurais à sua volta, mas sublinha que o objetivo não é ter as cidades «cheias de população»: «O que queremos é que, independentemente do número de pessoas que existe em cada território, que esse território dê oportunidades de fixar essas pessoas, de atrair outras que queiram ir para lá, sejam portugueses, sejam estrangeiros.»

No final do dia, é nas cidades que vive a maioria dos portugueses, com as cidades médias do interior e do litoral a oferecer uma melhor qualidade de vida à população. De acordo com um estudo lançado, este ano, pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), os habitantes de Viseu, Leiria e Braga são os que se encontram, em geral, mais satisfeitos com o local onde vivem. Do lado oposto, Évora, Lisboa, Porto e Setúbal são as cidades onde os fatores de diferenciação analisados – que incluem habitação, custo de vida, segurança, emprego e mercado de trabalho, limpeza e gestão de resíduos, entre outros – reúnem menos satisfação por parte dos residentes.

É preciso «trazer o campo para as cidades e levar as cidades para o campo, para o bem-estar das pessoas e para o próprio equilíbrio do país, porque estas assimetrias entre o litoral e o interior não fazem qualquer tipo de sentido, nem do ponto de vista pessoal, nem do ponto de vista social», considera Eduardo Santos, para quem as pessoas podem, e devem, continuar a ter os seus projetos de mobilidade. «O problema é que isto é só do interior para o litoral, ou só de Portugal para a Europa mais rica, falando assim em termos muito práticos.»

Ao nível interno, o docente académico repara em alguns sinais que começam a atenuar a «dicotomia que tem havido entre o urbano e o rural, sobretudo» e acredita que há muito a aprender com a atual crise que vivemos. «Esse retorno acontece. Essa força da origem social, da origem familiar, da comunidade com a qual a pessoa se identifica, em termos de partilha de valores, de tradições, intensifica-se.» Também o desencanto pelas cidades, que já não dão a qualidade de vida, a empregabilidade, nem os salários que davam, parece impulsionar algum retorno.

Francisca acredita que as novas formas de trabalho podem contribuir para uma repovoação do interior: «Estou na minha terra natal, estou a gastar dinheiro na economia local e a dinamizar tudo o que se passa aqui, ou seja, isso trás muita gente para cá. Depois, posso querer formar a minha família aqui e tudo mais, e, se estiver em Lisboa, isso não vai acontecer aqui, vai acontecer lá.»

Já Ana reforça que há «um estigma que foi criado sobre o interior» e que tem de ser batalhado e quebrado. «Para além de existir necessidade de empoderamento feminino, existe uma necessidade de empoderamento do interior.» Esse estigma, garante Mafalda, pode ser combatido, em primeiro lugar, através das escolas.

João Rolaça mora em Montemor-o-Novo, há cerca de 14 anos, onde trabalha na área da cerâmica, nas Oficinas do Convento. O motivo que o levou a sair do Cartaxo para o Baixo Alentejo é o mesmo por que permanece naquele município: «O que me motiva mais a estar aqui, não é tanto essa ideia bucólica de viver no campo e ter a minha casinha, a minha horta e os meus animais, mas é, antes, as oportunidades que também tive aqui.» Para o ceramista, há muitos sítios para se viver e cada pessoa tem de procurar o ambiente que faz sentido para si.