Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Sofia Craveiro

Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho

Design de Frederico Pompeu

Digital de Inês Roque

Há muito que o Intendente é a principal zona de trabalho de Anastácia Roda. Naquela noite, há cerca de dois anos, entrou no carro do cliente e fez o serviço sexual acordado. Tudo decorreu da forma habitual, mas a situação complicou-se. Ele não tinha ficado satisfeito. “Tudo isto tem um tempo limite. O cliente, de repente, decide que quer o dinheiro de volta”, conta. Anastácia não iria devolver. Além de aquele ser o pagamento relativo a um serviço que já tinha prestado, sabia que precisava do dinheiro para sustentar o vício em crack. Ficar sem ele não era uma opção, por isso resistiu. “[Ele] não vai de modas e começa-se a virar a mim, à violência”, conta, em entrevista ao Gerador. “Tive muito azar naquela noite. Era a única ali. Alguém viu – não sei quem –, mas chamou a polícia, porque eu estava estendida no chão. Estava toda dorida, não me conseguia mexer.” Sangue, costelas partidas, um braço magoado. No fim de tudo acabou mesmo por ficar sem o dinheiro. “Estava a ser espancada e cheguei a um limite em que tinha de ceder, senão ele matava-me.”

A polícia chegou momentos depois. “Mas o que é que você fez?” Foi logo a pergunta que eles me fizeram. Claro que o agressor já não estava ali, já se tinha ido embora”, diz. Anastácia fez queixa formal, mas não serviu de nada. Após ter sido violentamente espancada e roubada ainda foi encarada como culpada. “Foi complicado”, afirma enquanto descreve o longo período de recuperação. “Não vale a pena [chamar as autoridades], porque a polícia fica sempre do lado do cliente”, lamenta.

Que leis regulam a atuação da autoridade em casos como o de Anastácia? Quais as consequências? A resposta não é simples.

Em Portugal, o enquadramento legal da prostituição tem vindo a ser alterado. Conforme descrito no artigo Prostituição em Portugal: Uma atividade marginalizada num país que tolera mais do que persegue, assinado pela investigadora da Universidade do Porto, Alexandra Oliveira, “desde o século XII até meados do século XIX, existiam algumas leis avulsas que visavam controlar a prostituição e as pessoas que a praticavam. Depois destes séculos de legislação dispersa, com o Código Administrativo de 1836, passou-se a prever o estabelecimento de regulamentos que foram implementados em Portugal a partir de 1853”. Havia fiscalizações periódicas, com o intuito de evitar a propagação de doenças e a definição de regras onde a atividade podia ser praticada.

No final do século XIX inicia-se na Europa um movimento contra o regulamentarismo, ou seja, contra as regras estabelecidas para a prática da atividade. A visão feminista abolicionista, que equipara o trabalho sexual à escravatura humana, ganha terreno. Está implícita uma desigualdade entre homens e mulheres, com os primeiros a ficar isentos de qualquer reprovação social. Por esta ordem de ideias, a atividade deve ser abolida.

Com a proliferação do movimento abolicionista a nível internacional, Portugal começa a caminhar no sentido da proibição: em 1959, deixou de ser possível fazer novos registos e abrir novos bordéis, pelo que os regulamentos passaram a aplicar-se apenas às mulheres que já estavam inscritas como prostitutas e aos espaços que já existiam. “Essas mudanças na regulamentação refletiam uma posição ambígua por parte do Governo que queria simultaneamente manter a prostituição e aparentar que ia ao encontro das exigências do movimento abolicionista”, lê-se no artigo já citado de Alexandra Oliveira.

A proibição e criminalização efetivas entrariam em vigor no primeiro dia do ano 1963. “Como consequência desta alteração da lei, todos os bordéis legais fecharam e os registos existentes caducaram. Quem praticasse prostituição podia ser preso, com penas que variavam entre os seis meses e os três anos de prisão. A exploração, a promoção, o incentivo ou a facilitação da prostituição também foram criminalizados. Como resultado desta legislação, o número de mulheres prostitutas presas aumentou drasticamente”, diz a mesma fonte.

A Revolução dos Cravos trouxe a promessa de uma mudança legislativa que só se verificou em 1982, altura em que a prostituição foi despenalizada. A prática de trabalho sexual deixou de ser crime, mas a penalização do lenocínio mantem-se até hoje: o artigo 169.º do Código Penal define que “quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos”. A pena é agravada em caso de coação, violência, abuso de autoridade, aproveitamento de vulnerabilidade ou lenocínio de menores. A compra de serviços sexuais de menores também é crime, assim como a pornografia infantil (artigos 174.º e 175.º do Código Penal).

Não sendo crime, a prostituição não é uma atividade reconhecida, já que não dispõe de legislações laborais, tributárias ou outras inerentes a qualquer profissão. Daí que os ativistas, investigadores e coletivos que reivindicam direitos laborais para quem realiza trabalho sexual afirmem que o mesmo não é, de facto, legal em Portugal.

“A questão problemática, neste momento, é que a venda de sexo em si não é uma coisa ilegal, mas acaba por ser criminalizada porque um conjunto de elementos que se prendem com a venda de sexo são diretamente ou indiretamente criminalizados”, explica Mara Clemente, investigadora integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, que defende o reconhecimento do trabalho sexual e despenalização do lenocínio simples.

“Neste sentido não apenas não são reconhecidos direitos – direito à reforma, direitos básicos na questão da saúde, do trabalho etc. –, mas acaba-se por criminalizar essa atividade”, acrescenta.

As posturas de apoio ou oposição ao reconhecimento do trabalho sexual traduzem-se num espetro de enquadramentos legais. Jorge Martins Ribeiro, juiz e investigador na Universidade do Minho, explicou ao Gerador as diferenças que ele próprio investigou no âmbito da sua tese de doutoramento Da Lei do Desejo ao Desejo Pela Lei. Discussão da Legalização da Prostituição Enquanto Prestação de Serviço na Ordem Jurídica Portuguesa, que foi lançada em livro em 2021. Distingue, assim, cinco modelos:

Parte do princípio de que “a prática de prostituição é degradante, é um atentado contra a dignidade da pessoa humana”, além de se basear na “concepção filosófica da desigualdade de classes”, em que os mais pobres são oprimidos. Neste sentido, “tudo o que diga respeito à prática da prostituição é incriminado” ou penalizado, incluindo a própria pessoa que a pratica, excepto os clientes, diz o juiz Jorge Martins Ribeiro.

Um estudo produzido em 2019 pelo Parlamento, intitulado Prostituição na Europa Enquadramento Internacional, mostrava que esta descrição se aplica a países como a Albânia, a Geórgia, o Kosovo, Moldávia ou Ucrânia.

Partindo também da conceção de que a prostituição é um atentado à dignidade humana, surge o modelo abolicionista que se distingue por pôr a tónica nas “desigualdades estruturais das sociedades patriarcais”, e não tanto na luta de classes. Assim, os abolicionistas criminalizam “todas aquelas pessoas que gravitam à volta de quem se prostitui”, como os proxenetas, as pessoas que fazem o transporte, quem arrenda locais para alguém se prostituir”, mas não a pessoa que se prostitui.

“Abolicionismo confunde exploração sexual com prostituição porque consideram que nunca há prostituição de livre vontade”, diz o magistrado. Assim, “quando alguém diz que se prostitui de livre vontade, consideram que se trata de uma pessoa anormal, que tem uma sexualidade desviante e por isso nem sequer consegue perceber o problema”, diz Jorge Martins Ribeiro.

Nesta ordem de ideias acredita-se que “fechando o cerco à volta de quem se prostitui, acabaria por não haver condições para a prática da prostituição”, o que culminaria na sua abolição. Bulgária, Chipre, Itália, Finlândia ou Eslováquia são exemplos deste modelo, que difere na aplicação em cada país.

Em 1991, Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, que estabelece que, em ambos os casos, está em causa uma incompatibilidade com a dignidade da pessoa humana, pondo em perigo o bem-estar individual, comunitário e familiar. Esta posição, aliada ao vazio legal em torno de quem pratica a atividade, revela pontos em comum com a política abolicionista, na qual os trabalhadores do sexo são encarados como vítimas e os proxenetas como criminosos.

O neoabolicionismo distingue-se do abolicionismo apenas num ponto: a penalização do cliente.

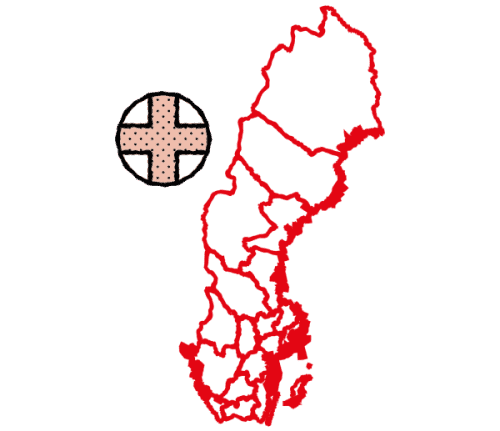

Este modelo, também chamado “modelo nórdico”, centra-se na repressão da procura e vigora atualmente na Suécia, França, Islândia, Irlanda ou Noruega, segundo um estudo feito pelo Parlamento português, intitulado Prostituição na Europa – Enquadramento Internacional.

O modelo regulamentador parte do pressuposto de que a prostituição não é erradicável, motivo pelo qual se opta por intervir a nível legislativo. “Tem na sua base uma dimensão sanitária” e de diminuição de conflitos sociais, pelo que estabelece regras e limites ao exercício do trabalho sexual, de acordo com Jorge Martins Ribeiro.

“Exige-se o registo obrigatório de quem se prostitua, para que depois haja exames médicos de rastreio para doenças sexualmente transmissíveis.”

Há ainda a dimensão de “reorganização do espaço urbano” onde se cria o que o juiz chama “regiões morais”, ou seja, áreas da cidade em que a prática da prostituição é permitida e aquelas em que não é. O também investigador dá o exemplo da Suíça, Áustria, Grécia ou Turquia.

No modelo legalizador – que é muitas vezes confundido com o modelo regulamentador –, prescinde-se de regras que limitem o exercício da profissão, como áreas específicas ou exames médicos obrigatórios. “É típico do sistema legalizador não haver exames de saúde porque são contraproducentes [pois fomentam uma falsa sensação de segurança]”, diz Jorge Martins Ribeiro. Este modelo considera que o trabalho sexual “é uma profissão como qualquer outra, portanto pode ser objeto de um contrato”.

As pessoas dispõem de um código fiscal genérico ou específico para pagar os seus impostos, pelo que acedem a apoios da Segurança Social. Este modelo foi aplicado na Alemanha – embora tenha sofrido retrocessos –, Nova Zelândia e em quatro das sete províncias da Austrália.

Pessoalmente, o juiz e investigador defende que o modelo mais indicado para Portugal seria um modelo “híbrido”, que reúne características dos modelos regulamentador e legalizador. “Está comprovado que a prostituição é uma atividade perigosa, desgastante não só a nível físico como também psicológico e depois é a atividade que é a mais íntima de todas”, começa por explicar. “Há aqui especificidades que me levam a rejeitar a possibilidade de uma pessoa celebrar um contrato de trabalho prostitucional. Eu defendo a legalização, sim, mas apenas enquanto prestação de serviço, ou seja, de forma completamente livre sem estar sujeita ao poder de direção, autoridade ou à subordinação de outra pessoa.”

Jorge Martins Ribeiro afirma ainda que o trabalho sexual não deve ser confundido com exploração sexual, e que só a definição legislativa irá permitir distingui-los. Apesar de não ser legal, refere ainda que, no nosso país, os trabalhadores do sexo podem declarar rendimentos: “Mesmo os rendimentos ilícitos têm de ser tributados, é o artigo 10.º da Lei Geral Tributária. A prostituição, em Portugal, não á proibida, portanto, por maioria de razão, têm de pagar impostos. Sendo certo que, apesar de não existir um código específico para prestadores de serviços sexuais, existe um código genérico, que é o código 1519 que faz parte da tabela anexa ao artigo 151 do código do IRS.”

Quando se debate este tema, existem divergências na utilização dos termos. Quem defende o reconhecimento da atividade e a garantia de direitos laborais fala em trabalho sexual e, por isso, numa profissão. Quem não considera esse cenário, por defender que um ser humano não deve ser sujeito a tal realidade, fala em prostituição ou “pessoas prostituídas”.

“Profissão… só esse nome faz mal. Não é uma profissão, é uma humilhação, uma vergonha, uma violação de direitos humanos e não pode ser”, diz Cândida Alves. “Ativista feminista abolicionista”, como a própria se descreve, Cândida serve-se das suas vivências conturbadas para rejeitar qualquer ideia em torno da legalização. O seu passado ficou marcado pela toxicodependência. Durante muito tempo serviu-se da prostituição para sustentar a adição. “Dormia nos canos do esgoto porque não tinha dinheiro. Quando comecei a ter dinheiro, de vez em quando, conseguia pôr de lado para ter um quarto numa pensão ou então dormia em casa de um traficante. Dava o corpo e eles usavam e abusavam.”

Foi violada, sequestrada, espancada e roubada. Chegou a estar encarcerada. Uma vez foi mesmo enganada por pensar que uma desconhecida a ia ajudar e dar-lhe comida. “Quando fui para casa [dela], ela fecha-me a porta. Lembro-me de que fiquei 15 ou 20 dias fechada nessa casa, e havia homens que entravam e saíam e abusavam [de mim]. Violavam-me. Pode dizer-se que era a minha proxeneta sem eu querer.” Era paga em droga.

Um dia decidiu mudar. Ligou à mãe, com quem não tinha uma boa relação – já que sofreu de violência doméstica quando era criança – e pediu ajuda. “Subi as escadas do Casal Ventoso de joelhos. Estava com 33 kg, se não me engano. Não tinha cabelo, porque tinha começado a cair. Tinha alucinações visuais e auditivas. Tentei várias vezes pegar fogo a mim própria e à barraca onde morava. Foi nos pequenos segundos de lucidez – que eram cada vez menos – que, um dia, eu disse: ‘Não pode ser, [se isto continuar] eu vou morrer amanhã.’”

Conseguiu desintoxicar-se. Descobriu que era VIH+. “Livrei-me das drogas, mas precisava de dinheiro para comer, para alugar um quarto ou uma casa. O que é que sabia fazer? Vender o corpo. Portanto, durante uns anos, voltei para a prostituição sem drogas e vou-lhe dizer: é muito complicado, porque aí não tinha nada para camuflar todo o sofrimento, toda a dor. Durante muitos anos, não me olhei ao espelho, porque tinha vergonha de mim mesma.”

A sua vida mudou com um trabalho que conseguiu na Associação Abraço. Desde esse momento serviu-se do seu exemplo para fazer intervenção social. Dá conferências sobre toxicodependência e VIH. Emigrou para França e continuou o percurso de ativismo, numa associação semelhante. Defende o abolicionismo com unhas e dentes. “A prostituição é uma forma de violência. Ponto. Basta. A prostituição é uma violação da dignidade humana. Ponto. Basta. E o consentimento não se paga. Ponto. Basta.”

Apesar de todo o sofrimento que já passou durante a sua vida – cuja origem atribuiu à falta de amor e educação rígida, no seio de uma família abastada e elitista –, não acredita que a legalização pudesse trazer mais segurança a quem faz trabalho sexual. “Eu não quero contratos. O meu corpo não é uma ficha de salário. O consentimento não se paga. Não pode ser. É impossível. É uma violência”, assegura.

O testemunho desta ativista é aquele que a Plataforma pelos Direitos das Mulheres usa como exemplo para defender a sua posição abolicionista. “Prostituição não é trabalho, é prostituição”, conforme reitera Ana Sofia Fernandes, presidente do coletivo.

“O que estamos a falar é de um sistema. As pessoas que estão na prostituição são uma das partes de um sistema mais complexo que tem vários atores”, que são a pessoa “em situação de prostituição”, os compradores de sexo, os proxenetas e a sociedade como um todo. Para que deixe de existir, esse sistema deve ser abolido, nunca legalizado, dizem.

A responsável destaca a descriminalização de quem pratica a atividade como “uma conquista do movimento feminista”, que defende as mulheres – consideradas, de forma unânime, a maioria. Para Ana Sofia Fernandes, tudo o resto devia ser penalizado, incluindo os clientes, que, com a compra de sexo, apenas “estão a comprar o acesso ao corpo das mulheres”.

Para justificar que a atividade “deveria desaparecer”, refere o direito à igualdade que está patente na Constituição da República Portuguesa, e a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres. Neste tratado, que foi aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979 e ratificado por Portugal, está descrito, no artigo 6.º, que “os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para suprimir todas as formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das mulheres”.

Questionada se as mulheres não podem, também elas, ter a liberdade de escolher realizar esta atividade, admite que sim, mas acredita que essa percentagem é “ínfima”. Contrapõe que a autodeterminação da mulher “não existe num vácuo, pois a minha liberdade acaba quando a tua começa. É isso uma democracia”. Apesar disso, havendo uma desigualdade estrutural entre mulheres e homens, diz que a questão não se pode pôr ao nível do indivíduo, até porque o movimento feminista “trabalha para o coletivo”. “Não é a questão da liberdade individual da ínfima minoria que nos preocupa. O que nos preocupa é a esmagadora maioria das mulheres que estão em situação de prostituição que não têm alternativas”, acrescenta.

Partindo do que dizem ser “uma longa experiência com as mulheres ao longo dos anos”, também O Ninho, rejeita reconhecer o trabalho sexual. Esta instituição particular de solidariedade social (IPSS) – que foi criada a partir da ramificação de uma homóloga francesa, fundada por um padre – ajuda mulheres a abandonar a atividade. O trabalho que realizam baseia-se em “pedagogia” e “educação para os valores, para a ética, para o respeito”.

O coletivo trabalha ao nível da intervenção social, acolhe mulheres que pretendam mudar de vida, mas faz, sobretudo, uma abordagem ativa. “Nós recolhemos os contactos dos anúncios nos sites de venda de sexo e enviamos mensagens para os números recolhidos. Cerca de 200 por mês”, explica ao Gerador Susana Silva, assistente social desta IPSS.

O Ninho defende que a prostituição é um atentado à dignidade humana, pelo que não pode ser reconhecido como profissão. A posição abolicionista, conforme explica, deriva da experiência e do contacto com as mulheres que acompanharam ao longo dos anos, cuja taxa de regresso à prostituição não consegue quantificar, mas garante ser “residual”. “Eu não conheço raparigas que me digam: ‘Eu gosto de me prostituir, tenho uma vida ótima, não quero que ninguém se meta aqui’”, acrescenta.

A assistente social admite que haja pessoas que o façam de livre vontade, mas acredita que esses casos são pontuais. “De repente generalizamos, e há imensas mulheres a prostituírem-se autodeterminadas, a sua determinação sexual, direito ao corpo…”, ironiza. “As pessoas, às vezes, não ficam muito agradadas quando eu uso algumas metáforas, mas [vou fazê-lo]: se nós soubermos de uma menina que se automutila, é sinal de que alguma coisa está muito mal com ela porque, no fundo, consegue controlar a dor física e não consegue controlar a dor interna. Para nós, a prostituição é a autodestruição da pessoa e não nos deve servir de consolo que seja efetuada de forma legal, regulamentada e higiénica”, acrescenta.

O Gerador tentou recolher testemunhos de pessoas que tivessem sido apoiadas por O Ninho, mas essa possibilidade foi rejeitada. “Quando queremos saber do coração, vamos a um cardiologista, não falamos com alguém que esteve doente”, afirmaram.

Os argumentos veiculados por coletivos que defendem a legalização são, segundo Conceição Mendes, “falaciosos”. Um exemplo é o direito à saúde: “Constrangimentos todos nós temos, mas qualquer pessoa em Portugal tem direito à saúde. Quando encontramos as mulheres, nós vamos com elas aos médicos, aos serviços e nem as taxas moderadoras – que aparecem nuns sítios e noutros não – elas pagam. Porquê? Porque não têm rendimentos declarados. Portanto têm direito à saúde.” A questão dos direitos laborais também não recolhe a concordância da assistente social. “Se não concordo com trabalho precário, também não vou achar bem que as mulheres se prostituam com recibos verdes.”

Haverá, então, alguma coisa que deva ser mudada na lei atual? “Há pessoas que dizem que há um vazio na lei, para nós não é um vazio”, declara.

Para quem defende a legalização efetiva do trabalho sexual há uma distinção que importa fazer: exploração sexual não é igual a trabalho sexual. “Não é muito diferente de andar a recolher contentores do lixo ou a varrer as ruas ao sol”, diz Laetitia, assessora e ativista do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamento. “Alguma coisa aconteceu na vida dessas pessoas que as fez aceitar uma tarefa que é mal paga para o esforço que é, que é estigmatizada socialmente e a nível interno”, compara.

Direcionado para o apoio específico a mulheres trabalhadoras do sexo e consumidoras de substâncias, surgiu, associado ao GAT, o coletivo As Manas. O grupo defende o reconhecimento da profissão e a despenalização do lenocínio simples. Para esta reportagem, prestou apoio na recolha de testemunhos, como o de Anastácia Roda. “A autodeterminação é um direito humano”, diz Joana Canêdo, ativista e membro. “O direito à vida e de tu poderes exercer aquilo que, pela tua livre escolha, te apetecer, tem de ser um direito humano superior a alguém chegar e dizer “tu não podes fazer isto”.

“O que acontece quando nós não temos um esquema de regulação é que muitas vezes há abusos e acontecem mortes, femicídios, por exemplo. Para evitar e contornar tudo isto, temos de dar direitos às pessoas que exercem trabalho sexual, que nunca vão deixar de existir”, acrescenta. “Nós só queremos ter acesso a cuidados de saúde e condições de segurança para exercer esta profissão”, reforça.

Dentro do coletivo, são oferecidas oportunidades de formação. Há ações de capacitação, de empreendedorismo, por exemplo, mas, mesmo assim, muitas pessoas preferem continuar a fazer trabalho sexual. “Ninguém nega que existem situações de vulnerabilidade. Nós trabalhamos com populações super vulneráveis e [pessoas] sobreviventes a múltiplas violências. No entanto, eu conheço muitas mulheres que trabalham na rua e que continuam a preferir [fazer isso] ao exercício de outros trabalhos das 9 às 17h”, relata.

“Albertina” (nome fictício) refere isso mesmo, quando conta a sua experiência de trabalho sexual, em entrevista ao Gerador. A primeira vez que o fez foi por precisar de dinheiro para pagar a renda. Na altura estudava teatro e consumia cocaína, o que se traduziu em crescentes problemas financeiros. Procurou na Internet o número de uma “madame” e rapidamente entrou em contacto com uma mulher que lhe indicou um serviço. Antes de o fazer chorou, perguntou como era o cliente. “Deve ser a situação mais caricata que eu tenho. Ela olhou para mim e disse: isto não é o [filme] Pretty Woman, portanto, nem tu és a Julia Roberts, nem ele o Richard Gere. É o que é.”

Dirigiu-se ao hotel e fez o trabalho, mesmo que o cliente estivesse disposto a prescindir dele, perante o seu nervosismo. Depois de concluído, não teve qualquer sentimento de culpa. “Eu não me sentia mal por aquilo que tinha feito, então questionei a minha própria moral”. O estigma deixou-a em conflito consigo própria por “sair contente com o dinheiro na mão, sem estar a sentir-me suja”.

Resolvidos os problemas financeiros, passaram seis anos até que o sexo comercial fosse a sua principal atividade. Nesta fase já estava a viver em Londres, onde trabalhava num pub ao mesmo tempo que realizava formações em teatro. Ao ver-se privada de aproveitar uma oportunidade na área que a apaixonava, devido aos horários de trabalho no pub, pensou que não tinha de estar sujeita àquelas restrições. Começou a fazer sexo comercial, alternando entre o trabalho independente em Londres, e o serviço para uma agência, quando vinha a Portugal. Neste último caso, dava 40 % dos seus ganhos, em troca de serviços de anúncios, agendamentos e fotografias, além de motorista caso fosse necessário. Afirma que o negócio era vantajoso e defende convictamente o reconhecimento da profissão.

Diz que se iniciou com mais regularidade na cidade britânica porque “não tinha o peso do estigma, sentia-me muito mais livre”, conta. “Conhecendo as pessoas todas que conheci, vendo as pessoas todas que vi, a força, a dinâmica, a ultrapassagem de tanta barreira para se chegar a um ponto, que é de liberdade, ao fim e ao cabo.”

Reconhece que a sua posição é de “privilégio”, porque sempre teve boas condições de segurança, além de conversas prévias com os clientes onde podia estabelecer as suas regras. Apesar disso, destaca que “nós vitimizamos muito os trabalhadores de rua, porque é aquilo que vemos na televisão, e às vezes não é bem assim”, admite.

Alexandra Oliveira, investigadora da Universidade do Porto, estuda há vários anos a temática do trabalho sexual. Quando desenvolveu a sua tese de doutoramento, passou cinco anos a acompanhar mulheres nas ruas, num estudo etnográfico. Com base nas conclusões que retirou, defende a legalização da prostituição e a despenalização do lenocínio e alega que a perspetiva de que não existem mulheres que continuam a realizar trabalho sexual de livre vontade é “puramente ideológica”. “Não há qualquer evidência empírica nesse sentido, e aqui falo das experiências de quem trabalha nesta área e que intervém com uma população diversificada, que não está num nicho e também falo da investigação científica”, assegura.

“Estamos a infantilizar e a menorizar as mulheres que fazem disto uma opção”, diz a investigadora. “O que fazem as abolicionistas, mesmo dizendo-se feministas, acho que é o oposto [do feminismo], porque continuam a dizer-me que estas mulheres são diferentes das outras, porque não sabem o que estão a dizer”, acrescenta.

Sublinhando que “fala enquanto cientista” e não “segundo uma ideologia”, Alexandra Oliveira diz que “a prostituição não diminuiu nos países onde a lei é restritiva”, como a Suécia, por exemplo.

Um exemplo commumente citado é o chamado “modelo nórdico”, que foi implementado pela primeira vez na Suécia, em 1999. O país foi pioneiro ao pôr o foco na criminalização dos clientes, sem penalizar quem vende sexo. Um estudo do Swedish Institute, uma agência pública, em 2019, fez o balanço positivo e mostra como, ao longo dos anos, a política abolicionista resultou numa diminuição da prostituição de rua, tendo um efeito dissuasor nos homens – apresentados como a esmagadora maioria dos clientes – que tentam comprar sexo. É ainda referido que a perceção da população sueca, que inicialmente era sobretudo de reprovação em relação ao Sex Purchase Act, mudou e a situação inverteu-se. No entanto, o mesmo documento refere o aumento da venda de sexo online, embora atribua esse facto ao desenvolvimento da tecnologia e rejeite a mudança de contexto.

As organizações de defesa dos trabalhadores do sexo contrapõem e denunciam a perseguição de que são alvo, mesmo não estando a incorrer num crime. Falam ainda num aumento do estigma e na invisibilidade da violência estrutural.

Os investigadores que deram o seu contributo para esta reportagem apresentam os mesmos argumentos para criticar o modelo sueco e afirmam que a criminalização dos clientes apenas serve para que a prostituição aconteça ainda mais à margem. “Se a pessoa-cliente foge dos centros urbanos, foge da luz, da polícia e se desloca para as zonas ermas, zonas industriais, claro que a oferta vai acompanhar a procura e, aí sim, temos uma maior vulnerabilidade das pessoas que se prostituem”, diz o juiz Jorge Martins Ribeiro.

“A lei sueca está feita partindo do princípio de que todas mulheres que estão na atividade querem deixá-la e há mulheres que não querem. Se uma mulher quer continuar, considera-se que ela não está bem [psicologicamente] e pode ser-lhe retirada a custódia dos filhos”, diz Alexandra Oliveira.

Houve mais países a seguir esta política. “No caso de França, a lei foi adotada em 2016 e entre 2019. De acordo com as feministas abolicionistas francesas, a lei era um sucesso por ter abrangido 150 pessoas. Portanto, dá uma média de 50 por ano, num país de 68 milhões. Além disso, o programa, na prática, é inoperacional porque está francamente subdotado”, refere o magistrado.