Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Assim descrevia Jack Bourderie, no Afrique-Asie, em maio de 74, a reação dos guerrilheiros do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, «quando as notícias sobre o golpe de Lisboa chegaram ao quartel-general do PAIGC em Conakry».* Em Portugal, o facto de o «sistema político vigente» não ter conseguido definir «concreta e objetivamente uma política ultramarina» que tivesse conduzido «à paz entre os Portugueses de todas as raças e credos», depois de treze anos de Guerra Colonial, era enunciado – num dos comunicados emitidos no dia 25 de Abril de 1974 – como uma das razões do Movimento das Forças Armadas (MFA), para o derrube do regime do Estado Novo.

A queda do fascismo em Portugal significou o fim do conflito armado no continente africano e a descolonização – ou o reconhecimento da independência** – das então «províncias ultramarinas», no período que se seguiu. Mas esse era um processo que já estava em curso, pelo menos, desde 1961, data do início da Guerra Colonial.

Aquando da Revolução dos Cravos, o conflito bélico – travado em três frentes, desde 1964 – era um ponto fraturante na então «metrópole», de onde foram mobilizadas milhares de pessoas. Mas o anticolonialismo nem sempre foi a outra face da moeda daqueles que criticavam o regime, em vigor desde 1933. E há até quem considere que, sem a guerra – ou seja, a luta dos movimentos de libertação contra o domínio colonial português –, o 25 de Abril não teria acontecido – ou, pelo menos, não da maneira como o conhecemos.

É certo que a Guerra Colonial faz parte da memória coletiva da sociedade portuguesa e ainda hoje marca, de forma mais ou menos traumática, a vida de muitas pessoas. Todavia, o que guardou essa memória dos movimentos nacionalistas africanos, determinantes para a situação política e social que era vivida no país? Porque, se a «libertação» dos territórios foi consequência do golpe de Estado, as «lutas» – iniciadas quando o colonialismo ainda não era uma questão para a maior parte da população – foram das causas que mais marcaram a Revolução.

Para Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, «há ainda, na sociedade portuguesa, a permanência de leituras neocoloniais ou que desconsideram o lugar da luta anticolonial no 25 de Abril».

A UPA (União das Populações de Angola), mais tarde denominada Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o PAIGC, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) ou a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) desgastaram as forças armadas portuguesas. Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Eduardo Mondlane, Pedro Pires, Titina Silá, Agostinho Neto, Lúcio Lara ou Samora Machel são alguns dos mais sonantes nomes destes movimentos de libertação, que, durante mais de uma década, não permitiram pôr fim ao conflito armado, sem que isso significasse o fim da soberania colonial portuguesa sobre aqueles territórios.

No caso português, refere Rui Lopes, a ausência de memória pública e de reconhecimento sobre este tipo de figuras prende-se com um «desconforto» em relação à Guerra Colonial. Segundo o investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa (IHC NOVA FCSH), é ainda «politicamente complicado» falar do conflito e, «embora os políticos atuais não se vejam como herdeiros do Estado Novo [a Guerra Colonial] foi uma guerra em que muitos portugueses participaram do lado que, não só foi derrotado, como até podemos afirmar que foi o lado errado da história».

O conflito teve início em Angola, em 1961, eclodindo depois na Guiné-Bissau, em 63, e, mais tarde, também em Moçambique, em 64, tendo terminando com uma solução política, apenas em 74, com o 25 de Abril. Miguel Cardina considera, no entanto, que há uma tendência para se dissociar as lutas de libertação da Revolução. Primeiro, pela permanência de um imaginário colonial «reconfigurado», elucida: «[O imaginário colonial] tem várias formas, até durante o próprio Estado Novo, mas que vai permanecendo. Basta ver discursos dos políticos ainda hoje. Basta olhar para as estátuas. Basta olhar para a publicidade. Temos vários exemplos de como está socialmente impregnado.»

A segunda razão é a «derrota política de Portugal na guerra», sem a qual, entende, não teria havido o 25 de Abril. «Se a guerra estivesse ganha, não teria havido o Movimento das Forças Armadas a dizer que estão fartos da guerra. Isso é evidente», afirma.

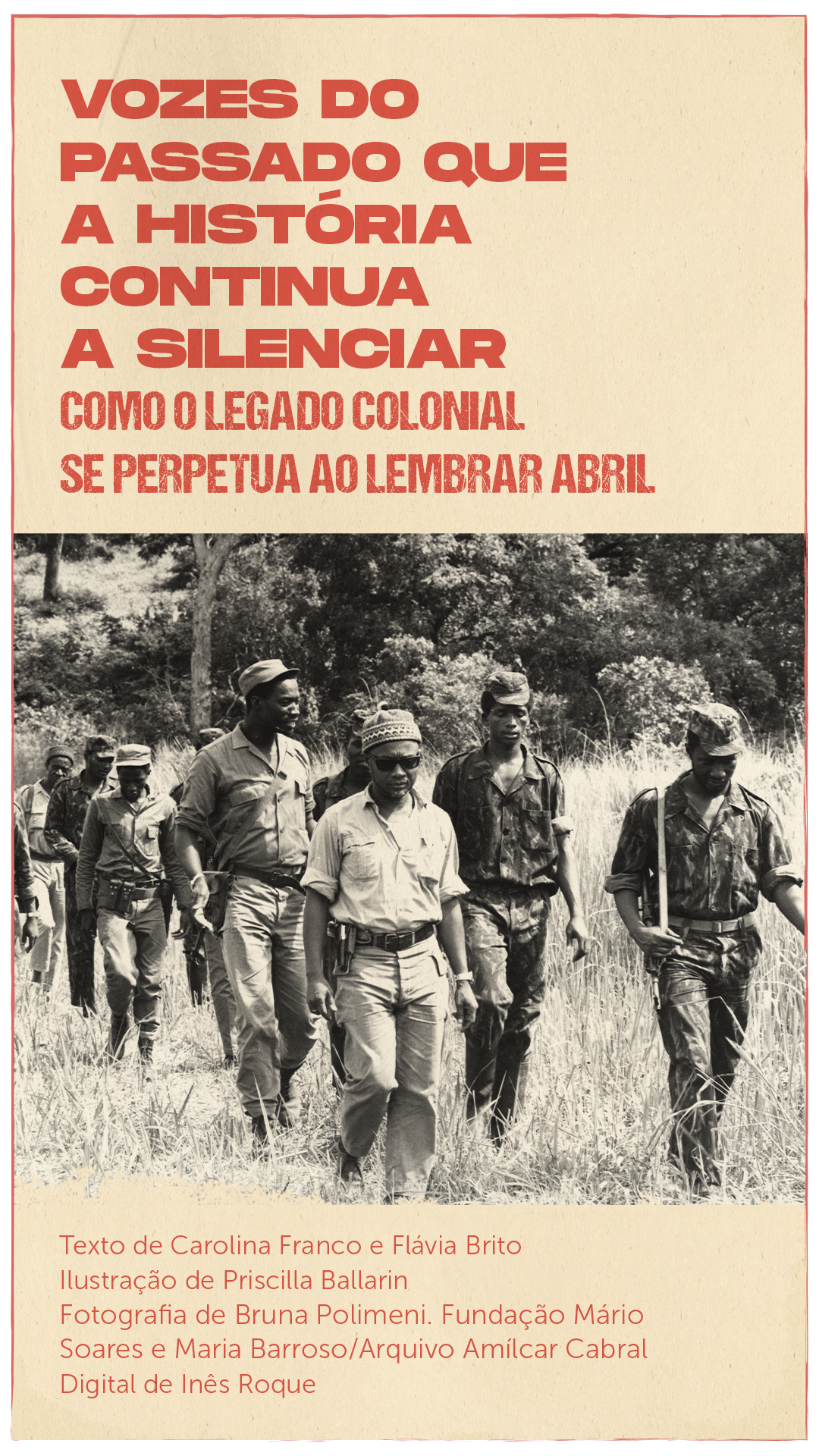

II Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas (CONCP)

em Dar-es-Salam

Créditos: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/Arquivo Amílcar Cabral

Rui Lopes

«Não diria que, sem as lutas de libertação, não haveria democracia ou mudança de regime em Portugal, acho que não se deve tirar essa conclusão», diz Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde e dirigente do PAIGC. «Até porque, do meu ponto de vista, o regime instalado em Portugal já estava em crise. Estava a caminhar para o seu fim. Não era capaz de criar alternativa.» Para o comandante, que, em 1974, liderou a delegação que negociou, com Portugal, o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau e, depois, de Cabo Verde, «haveria, sim, democracia em Portugal», mas possivelmente não em 74. Sobre o papel dos movimentos independentistas, o atual presidente da Fundação Amílcar Cabral e do Instituto Pedro Pires para a Liderança garante: «Fomos um agente acelerador da história. Fizemos com que a mudança acontecesse mais cedo.»

A luta político-diplomática, ao nível internacional, era uma das formas de luta dos movimentos de libertação, explica: «por um lado, era preciso deslegitimar o colonialismo português, por outro, era preciso isolá-lo diplomática e politicamente.» Na perspetiva de Amílcar Cabral, fundador e líder do PAIGC até 1973 – data em que foi assassinado –, a Organização das Nações Unidas era a depositária da legalidade internacional e, por isso, conta Pedro Pires, «era fundamental provar e convencer que o colonialismo já tinha ultrapassado o seu tempo e que era uma violação do Direito Internacional».

Pedro Pires

Para Rui Lopes, «uma perspetiva nacionalista» contribui para a ideia de que a história de Portugal é feita apenas pelos portugueses. Mas, para além do papel dos movimentos nacionalistas africanos, o historiador recorda ainda o contexto geopolítico da Guerra Fria, em que se realizou a Guerra Colonial. A luta era «global», elucida. Tanto o Governo português, como as forças de libertação, contavam com o apoio de outros países, que forneciam armamento e financiavam, mesmo que indiretamente, o conflito. «Portugal não pode ser entendido apenas como um país isolado que está a fazer a sua política, mas como parte desta grande aliança internacional.»

Não obstante, o académico realça que, nos últimos anos, tem sido cada vez maior a atenção dada a outras narrativas, nomeadamente, dos processos de descolonização, em que é reconhecida e valorizada a agencialidade dos movimentos independentistas.

Já Miguel Cardina aponta «a histórica desconsideração do sujeito negro, enquanto sujeito capaz de agir e de produzir mudanças políticas», como uma das eventuais razões para o «desligamento» entre dois processos que estão «diretamente conectados» – os movimentos de libertação e o 25 de Abril. «O racismo é também isso», diz o investigador do CES. «É também a incapacidade de encontrar, no outro, capacidade de agência. Portanto, não só tem essa coisa de ter feito uma guerra, como ainda foi capaz de vencer. Isto é muito difícil de encaixar numa mentalidade que é marcada por traços coloniais.»

A existência de um conflito armado, sem fim à vista, foi determinante para o MFA. «Podemos especular o que teria acontecido, mas até acredito que, sem guerra, poderia ter havido uma transição. Em Espanha, houve uma transição», refere Joaquim Furtado, jornalista, que, na madrugada do dia 25 de abril de 1974, leu o primeiro comunicado dos militares, no Rádio Clube Português.

Miguel Cardina

O camarada Pedro Pires, aqui Comissário de Estado-Adjunto para as Forças Armadas.

Créditos: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/INEP, Bissau. Foto: Autor desconhecido

Joaquim Furtado

De acordo com o livro Os Números da Guerra de África, do historiador Pedro de Sousa, mais de dez mil militares portugueses e 45 mil civis e agentes de movimentos independentistas perderam a vida, nas três frentes de guerra em África, entre 1961 e 1975. «Temos, ao mesmo tempo, de reconhecer que uma guerra significa sempre violência e atrocidades cometidas por ambos os lados, e há um trauma que se instaura, independentemente de nós – à nossa distância –, acharmos que as coisas foram assim ou assado», aponta Rui Lopes. Para o historiador, a Guerra Colonial é uma memória «violenta», para muitos portugueses, sobretudo para aqueles cujos filhos, ou eles próprios, participaram no conflito. «Há esse elemento relacionado com a violência do processo que acho que contribuiu para um certo apagamento.»

A ideia de que o conflito nunca tinha sido contado foi um dos motivos que levou Joaquim Furtado a realizar A Guerra, uma série documental de 42 episódios, que começou a ser exibida na RTP, mais de 30 anos após o fim dos confrontos. «Em geral, a guerra não era reportada. As pessoas não tinham informação sobre a guerra. Era praticamente tabu.» Para o jornalista, se antes da Revolução de Abril a censura impedia um conhecimento amplo do conflito, depois daquela data, «a guerra não estava na agenda». «A seguir ao 25 Abril, a guerra é a responsabilidade principal, mas há todo um programa, à frente do país, que é construir uma democracia, fazer uma coisa que nós, os portugueses, não sabíamos como se fazia», esclarece. «Ninguém vai ouvir os militares, que, aliás, ficaram durante décadas numa situação desconfortável, porque foram mobilizados, ficaram estropiados. Muitos morreram», relata. «Eles ficaram como se tivessem sido culpados. Por isso é que houve já alguém que chamou, à Guerra Colonial, a guerra do silêncio.»

O fomento de uma consciência anticolonial na sociedade portuguesa foi outra das consequências da guerra. Essa consciência surgiu, «sobretudo, nos meios estudantis e, a pouco e pouco, nos meios operários jovens», relembra Alfredo Caldeira, ex-administrador da plataforma Casa Comum, um projeto de arquivo da Fundação Mário Soares. «Por uma razão muito simples: é que aos 19 anos os homens tinham de ir para a Guerra Colonial, e começou a haver cada vez mais rejeição.»

Entre 1961 e dezembro de 1973, cerca de nove mil homens desertaram das Forças Armadas portuguesas, segundo dados recolhidos junto dos arquivos histórico-militar, da Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) e da defesa nacional e publicados há três anos pelos investigadores do CES Miguel Cardina e Susana Martins. Num artigo publicado na Revista de História das Ideias, o académico escreve que a esse número devem ainda associar-se entre 10 a 20 mil refratários – jovens que faziam a inspeção, mas que fugiam antes da incorporação – e perto de 200 mil faltosos –, o que revela que cerca de 20 % dos rapazes chamados à inspeção não compareciam.

Alfredo Cunha

Ao todo, mais de um milhão de militares foram mobilizados para as três frentes de um conflito que envolveu cerca de 10 % da população portuguesa, 33 % do orçamento de Estado e, a dada altura, 90 % da juventude masculina. «Quando se dá o 25 de Abril, uma grande parte das pessoas na rua pede a independência das colónias e nem mais um soldado. É isso que impede a continuação da guerra», relata Alfredo Caldeira, clarificando, porém, que, «no início, quando começa a guerra em Angola, este espírito não existia».

Antes do eclodir da guerra, as «províncias ultramarinas» – como se passaram a denominar as então «colónias», em 1951 – não pareciam ser uma questão para a maior parte da população da «metrópole». «A articulação entre antifascismo e anticolonialismo é uma coisa tardia, pelo menos a sua assunção no campo da esquerda portuguesa e das oposições portuguesas», afirma o historiador Miguel Cardina. “O PCP, obviamente, tinha isso enquanto matriz, mas, na prática, era muito mais antifascista do que anticolonialista, pela lógica de articulação com os setores republicanos, muitos dos quais eram tão colonialistas como o Salazar.” Apenas depois de 1961, refere, surgem outras correntes de esquerda, em que a questão anticolonial vai ter alguma importância. Alfredo Caldeira corrobora: «Durante muito tempo, a chamada oposição portuguesa ao regime salazarista era colonialista, na sua esmagadora maioria. E é colonialista até muito tarde.»

Um dos avanços significativos que o 25 de Abril trouxe a Portugal foi o acesso à educação. As novas gerações são cada vez mais instruídas, e há cada vez mais liberdade para procurar informação alternativa àquela que é passada em contextos formais, como a escola, ou informais, como a família. Com a Internet, tornou-se mais fácil encontrar narrativas alternativas às que são transmitidas pela escola ou a família, sendo um telemóvel ou um computador uma porta aberta para o mundo. No entanto, é no ensino obrigatório que muitos jovens têm um primeiro contacto – em alguns casos, o único – com a história de Portugal e do mundo.

Nos manuais escolares de história, do ensino primário ao ensino secundário, são poucas as vezes em que se referencia o papel que os Movimentos de Libertação tiveram para o fim da ditadura em Portugal, ou que se introduz nomes de líderes e intelectuais negros como Amílcar Cabral pela validade do seu pensamento progressista e humanista. Quem o diz é Marta Araújo, investigadora do CES, no artigo «Adicionar Sem Agitar: Narrativas Sobre as Lutas de Libertação Nacional Africanas em Portugal nos 40 anos das Independências».

Neste estudo publicado em 2016 na Revista Desafios, fica claro que, quando se fala da Guerra Colonial, não se traça uma relação direta com o racismo. Ainda que em alguns manuais se cite, pelo menos, um discurso de Amílcar Cabral, em oposição às ações de Salazar, «o facto de os manuais escolares não apresentarem adequadamente o contexto político do colonialismo e das lutas de libertação ajuda a reduzir o discurso de Cabral a uma crítica da capacidade do projeto colonial português em levar a cabo a sua ‘missão civilizadora’ e das idiossincrasias do seu regime». Desta forma, o discurso de Cabral surge mais como uma reação às políticas de Salazar do que como matéria de um pensamento articulado sobre a independência da Guiné-Bissau.

Já este ano, a socióloga Cristina Roldão expôs, numa crónica para o Público, algumas das narrativas ainda presentes nos manuais escolares, nas quais existe sempre uma lente que privilegia a distância entre um «nós» e um «eles». Entre os vários exemplos que enumera, encontra-se uma infografia do manual O Fio da História (9.º ano), com o número de mortos da Guerra Colonial, na qual estão apenas contabilizados os mortos do exército português. É através destes manuais escolares que jovens portugueses afrodescendentes também estudam a história de uma guerra da qual os seus ancestrais fizeram parte. Alguns fazem parte do número que não está contabilizado.

Amílcar Cabral, Constantino Teixeira e Bacar Cassamá, entre outros militares do PAIGC.

Créditos: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/Arquivo Amílcar Cabral. Foto: Bruna Polimeni

Nael D’Almeida teve contacto com o que os manuais não contam através da sua família, para quem a história dos movimentos de libertação é parte da história da sua existência. «Os nossos pais e avós fazem parte de um contexto migratório pós-guerra colonial, não têm como desconhecer tal evento, por isso, desde muito cedo houve essa noção», diz a pesquisadora da Fonte, núcleo de jovens africanos na diáspora. Fala no plural porque tem ao seu lado Henrique J. Paris, artista transdisciplinar e cofundador da Fonte, que partilha que, a certa altura, percebeu que essas lutas de libertação fazem parte do seu ADN. Esta consciência «é algo que vai para além de qualquer fronteira nacional». Para Nael D’Almeida, não há grandes dúvidas: é bastante limitadora a forma como se relacionam as lutas de libertação com o 25 de Abril, em Portugal.

Criaram a Fonte em 2020, com um grupo de amigos, como um espaço de partilha e criação através de imaginários comuns. Henrique explica que o intuito «parte do entendimento de que a conversa sobre nós, entre nós [jovens africanos na diáspora], é importante». No podcast que têm, em parceria com a Rádio Quântica, ou na página de Instagram, falam para a sua geração e vão olhando o passado para entender o presente, ao mesmo tempo que dão a conhecer referências da contemporaneidade. Entre estas referências está Grada Kilomba, artista interdisciplinar e autora do livro Memórias da Plantação – Episódios do Racismo do Quotidiano.

Grada tem pensado, sozinha ou com outros artistas, o legado colonial português. É, neste momento, a grande referência do pensamento de colonial em Portugal. No filme Conakry (2013), da também artista Filipa César, diz que o nome Amílcar Cabral nunca lhe foi revelado nos seus livros de história, nem tão pouco mencionado nas salas de aula em Lisboa, onde se sentava com outras crianças negras na fila de trás. «As minhas memórias não são boas, mas podiam ser de orgulho, se estas imagens me tivessem sido mostradas antes», diz Grada. Não só não se fala de Amílcar Cabral e do seu pensamento humanista, como também não se inclui poemas de escritores negros nas aulas de português, nem tão pouco se inclui pintores como António Pimentel Domingues, filho do anarquista Mário Domingues, nas aulas de história da arte, ou se menciona Virginia Quaresma, a primeira jornalista repórter portuguesa.

É no sentido de dar voz aos silêncios e de preencher os vazios com rostos que devem ser lembrados que têm vindo a surgir filmes, livros e exposições que contrariam aquilo a que Chimamanda Ngozi Adichie, feminista e escritora nigeriana, chamaria de história única. Na perspetiva portuguesa colonial, em que existe essa história única sobre os países colonizados, o sujeito negro é muitas vezes desprovido de agencialidade, como aliás foi sendo durante todo o processo colonial. Rita Rato, diretora do Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, nota que existe «uma lacuna quanto à dimensão colonial do fascismo português» nos manuais escolares, e é também no sentido de a preencher que o museu tem vindo a trabalhar desde a sua fundação.

Com a exposição Ato (Des)Colonial, quis reposicionar a resistência e a solidariedade, movendo-as para o centro. O objetivo era «falar sobre a luta anticolonial, em Portugal e nos territórios africanos, mas a partir de um lugar de força, de resistência, e de um lugar de solidariedade, mais do que de um lugar de vitimização». Na pequena sala de exposições temporárias do Aljube, recebe-nos Luzia (Inga) Inglês, ainda jovem, com uma arma a atravessar-lhe os ombros. O rosto de Luzia é o símbolo da exposição, mas junta-se ao de tantas outras mulheres cujos nomes são ainda desconhecidos entre muitos portugueses. Titina Silá, Deolinda Rodrigues, Josina Machel.

Grupo de sócios da Casa dos Estudantes do Império nos anos 1960.

Créditos: Fundação Mário Soares e Maria Barroso/Casa dos Estudantes do Império (Associação)

«Onde existiu ocupação, existiu resistência», diz Rita Rato, ao Gerador. É, portanto, bastante natural, para a diretora do Museu do Aljube, pensar na Revolução de Abril como um processo, mais do que um evento único. E pensar que desse processo fizeram parte muitas pessoas em Portugal, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau. «Existiram 48 anos de ditadura e, desde o primeiro momento, existiu resistência. Portanto, existiram 48 anos de ditadura e 48 anos de resistência», sublinha.

Rita Rato

«Resistir é existir duas vezes; é existir com consciência sobre as coisas. O que queremos demonstrar com esta exposição é que, desde o primeiro momento em que existiu a presença portuguesa em África e ocupação portuguesa, existiu resistência, com diferentes características, em diferentes momentos históricos, com uma grande organização e uma grande direção da luta armada a partir de 1961», recorda.

Sem a pretensão de fazer um levantamento extensivo de nomes e datas importantes nos movimentos de libertação, a curadora viu a exposição como um ponto de partida. Enquanto conversava com o Gerador no auditório do museu, uma turma de jovens do ensino secundário visitava as exposições temporárias e permanentes – Rita Rato diz-nos que tal é comum e que, por isso, é tão importante que o museu possa contar histórias alternativas. As mudanças que gostava de ver nos currículos escolares, para que houvesse uma compreensão mais plural daquilo que foi o processo colonial e a revolução em Portugal, não se cingem aos manuais de história.

«Acho que isto não se resolve acrescentando mais metas curriculares e mais conteúdos», alerta. Havendo a possibilidade de estudar o mesmo acontecimento pela «vitimização» ou pela «resistência», Rita Rato escolhe a resistência. Desta forma, acredita, está-se a educar para a defesa dos direitos humanos, olhando o passado para entender o presente e construir o futuro.

Em novembro de 2020, quando a equipa do Museu do Aljube iniciou o processo de digitalização do arquivo, Rita Rato encontrou folhetos de apoio à participação em manifestações contra a guerra colonial, relatórios sobre as condições de vida dos povos colonizados, discursos dos líderes dos movimentos de libertação e documentos que destacavam a importância das mulheres nestes movimentos. Os documentos vinham da Biblioteca República e Resistência e dos arquivos pessoais de Lino Bicari, missionário italiano que se juntou ao PAIGC, e Viegas Rosa, aluno de medicina que pertenceu à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, numa altura em que as vozes estudantis se faziam ouvir nas ruas contra a vontade do Estado. Foi com base nesses documentos que Rita Rato desenhou a exposição Ato (Des)Colonial.

Os arquivos disponibilizados são fundamentais para uma compreensão mais profunda da complexidade da guerra colonial e da força dos movimentos de libertação, que conseguiram uma mobilização «à escala planetária», nas palavras de Rui Lopes. No processo de investigação do projeto Amílcar Cabral, da História Política às Políticas da Memória, que coordenou, o arquivo também ocupou um papel central. O arquivo de Amílcar Cabral, em particular, foi digitalizado por Alfredo Caldeira para a Casa Comum, projeto que «disponibiliza documentação oriunda de diferentes países e organizações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)», e onde se encontra também o arquivo de Mário Pinto de Andrade, fundador e antigo líder do MPLA.

Cabral tinha consciência da importância de registar o que se estava a passar na luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi nesse sentido, e porque conhecia outros movimentos pelo mundo que já o haviam feito, que enviou um grupo de jovens guineenses para Cuba, para aprenderem a filmar, em 1967. José Bolama Cabumba, Josefina Crato, Flora Gomes e Sana N’Hada tiveram como mestre Santiago Alvarez, cineasta de Fidel Castro. Voltaram em 1972 e registaram, até 1980, a resistência ao colonialismo, acompanhando os passos de Amílcar Cabral e do povo guineense.

Esses registos em filme foram guardados no Instituto Nacional do Cinema, na Guiné, estando entre eles películas inacabadas, noticiários, imagens em bruto, documentários e som. Durante as cheias de 1999, na Guiné, o arquivo foi atirado pela janela do instituto e, semanas depois, foram os próprios cineastas que recuperaram o que conseguiram. A artista e realizadora Filipa César descobriu esses registos numa viagem à Guiné, em 2011, pela mão de N’Hada, que lhe falou dos tempos em Cuba e alertou para a probabilidade de o arquivo ficar ainda mais deteriorado com o tempo. Movida pela urgência de agir, Filipa César procurou o gabinete de arquivos da Cinemateca Portuguesa, que, por diversas razões de contexto, nomeadamente a crise económica que assombrava o país, lhe disse que o arquivo era «irrelevante» para investir.

Composição a partir da fotografia de Augusta Conchiglia, Luzia (Inga) Inglês, 1968.

Créditos: Cortesia do Museu do Aljube

Os registos acabaram por ser recuperados em Berlim, e Filipa César deu início ao projeto Luta Ca Caba Inda [A Luta Ainda Não Acabou], no qual este arquivo é visto como um organismo vivo, que pode resultar em diferentes meios e formatos, e ter várias interpretações. O envolvimento da artista neste projeto de arqueologia do conhecimento teve «menos que ver com o interesse particular por este género cinematográfico» e mais com «uma união de forças», como explicou, em 2019, numa comunicação no Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), a que deu o nome de Irrelevant Archive. Os cineastas garantiam a preservação do seu arquivo, e Filipa César dava início a um diálogo com a história, reposicionando a importância deste arquivo que provou ser relevante. Depois de restaurado, foi devolvido de muitas formas à população, através do trabalho da artista e de projeções das filmagens em diferentes cidades guineenses.

Alfredo Caldeira, que trabalhou com o Governo timorense na conceção do Museu da Resistência, em Díli, defende que, com os meios tecnológicos que existem hoje, é mais simples dar várias utilizações aos arquivos e entregar os originais aos países a que pertencem. Defende que, para que o investimento valha a pena, é preciso criar condições para a conservação dos documentos, inclusive formar equipas especializadas. O ideal seria que existisse uma rede internacional, que pudesse comunicar e partilhar documentos entre si, considera.

Há arquivos bem organizados que têm vindo a servir de base a outras leituras da história dos movimentos de libertação nos próprios países. A Associação Tchiweka de Documentação, em Angola, é uma das organizações que o tem feito. Surgiu para dar corpo ao espólio documental e bibliográfico de Lúcio Lara, um dos fundadores do MPLA, e tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos, sempre com o objetivo de tornar acessíveis documentos que fazem parte da história de Angola. Uma das materializações do arquivo como organismo vivo é o filme Independência, realizado numa parceria entre a Tchiweka e a Geração 80, para celebrar o 45º aniversário da independência de Angola.

Em Portugal, a série A Guerra, de Joaquim Furtado, juntou antigos guerrilheiros e líderes, militares portugueses, e outros intervenientes que considerou necessários, para que se entendesse a guerra como uma história com muitas histórias e versões. «Eu tinha a perceção de que havia muitos filmes nos arquivos que podiam ajudar a dar uma ideia da complexidade dos acontecimentos, e que havia muita gente para ouvir que ainda estava viva», recorda o jornalista. No total, fez 350 entrevistas.

A pensar nas diferentes formas de olhar o mesmo acontecimento, chamou à série A Guerra Colonial – Do Ultramar – De Libertação. Os 42 episódios que Furtado montou são, ainda hoje, um dos maiores projetos de serviço público para a memória coletiva dos portugueses. Há quem tenha tido contacto, pela primeira vez, com a realidade das lutas de libertação através da televisão e tenha, finalmente, encontrado peças para um puzzle que estava ainda por montar.

A compreensão da complexidade da guerra colonial, e a inclusão do contributo dos Movimentos de Libertação para o fim da ditadura em Portugal, parece estar mais próxima de acontecer de cada vez que são criados projetos de investigação que se propõem a pensar estes temas. O desafio acaba por estar na descentralização do conhecimento, passando da academia para a vida de todos os dias. Tem sido crescente a exigência de um olhar sobre o que está para trás, quebrando finalmente o silêncio. Não necessariamente para fazer as pazes com o passado, mas para o compreender e relacionar com alguns dos desafios da sociedade portuguesa hoje.

O que tem o colonialismo que ver com o racismo no momento de querer arrendar uma casa? E com a violência policial? Como é que o retirar de agencialidade ao sujeito negro viajou no tempo e atravessou os 48 anos pós-ditadura?

Miguel Cardina diz que «o colonialismo não é uma coisa que a gente acabe por decreto no dia 25 de Abril de 1974, ou no dia da independência de qualquer país africano, outrora uma colónia portuguesa». «É um processo que se mantém, nas representações, nas dinâmicas sociais. É a lei da nacionalidade, é a segregação social, são as políticas de habitação, é a violência policial. Isso mantém-se.» Há um processo de descolonização ainda em curso. Reconhecer a importância dos líderes dos movimentos de libertação, das comunidades que se organizaram e lutaram para o fim do colonialismo, ou que o número de mortes e perdas da Guerra Colonial vai muito além dos números que constam nos manuais de história, é parte desse processo.

Já o investigador Rui Lopes relembra que, além de existirem consequências evidentes do processo colonial, existe também uma parte da população portuguesa que resulta de relações e de momentos de migração relacionados com este período histórico. «Acho que as coisas estão a mudar, e há, de facto, uma voz cada vez maior, ou cada vez mais pessoas a procurar dar voz ao ponto de vista dos sujeitos colonizados, aos seus herdeiros, ao legado do colonialismo – daí que se fale, ainda hoje, da descolonização como um processo em curso», analisa.

O historiador explica que é por isso que se diz ser preciso descolonizar o currículo, as estátuas, ou rever a toponímia: «Existe já uma ideia de que a descolonização não é algo que se resume a um país reconhecer que o outro é independente, mas que tem que ver com o desfazer e o desmontar de todo o legado do colonialismo. E esse legado é material, até do ponto de vista das dependências económicas, mas também imaterial, do ponto de vista das nossas ideias e das nossas memórias.»

*Enunciado no artigo «A luta pela libertação nacional na Guiné-Bissau e a revolução em Portugal», de John Woollacott, publicado na Análise Social, em 1983.

** O PAIGC declarou, em setembro de 1973, de forma unilateral, a independência da Guiné-Bissau. Cerca de 80 países reconheceram essa independência. Portugal só iria realizar esse reconhecimento no pós-25 de Abril, em setembro de 1974.