Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Textos de Dima Mohammed, Shahd Wadi, Tiago Sigorelho (Gerador) e Marta Dineia Gamito (Casa Capitão)

Cartazes de Madalena Matoso

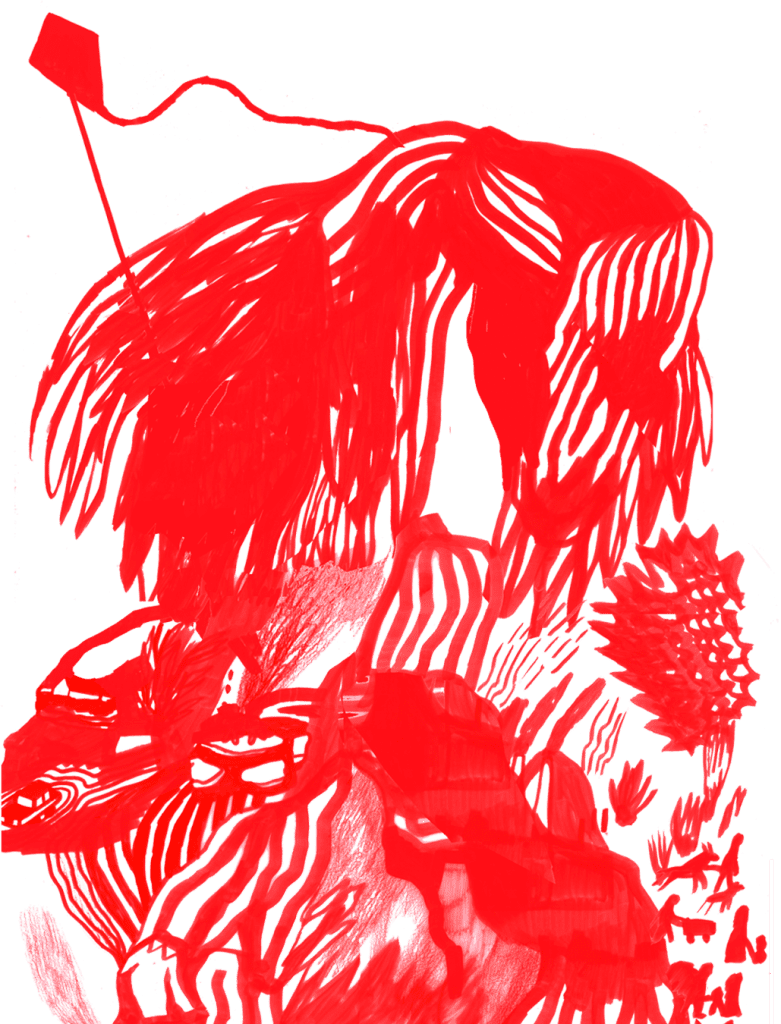

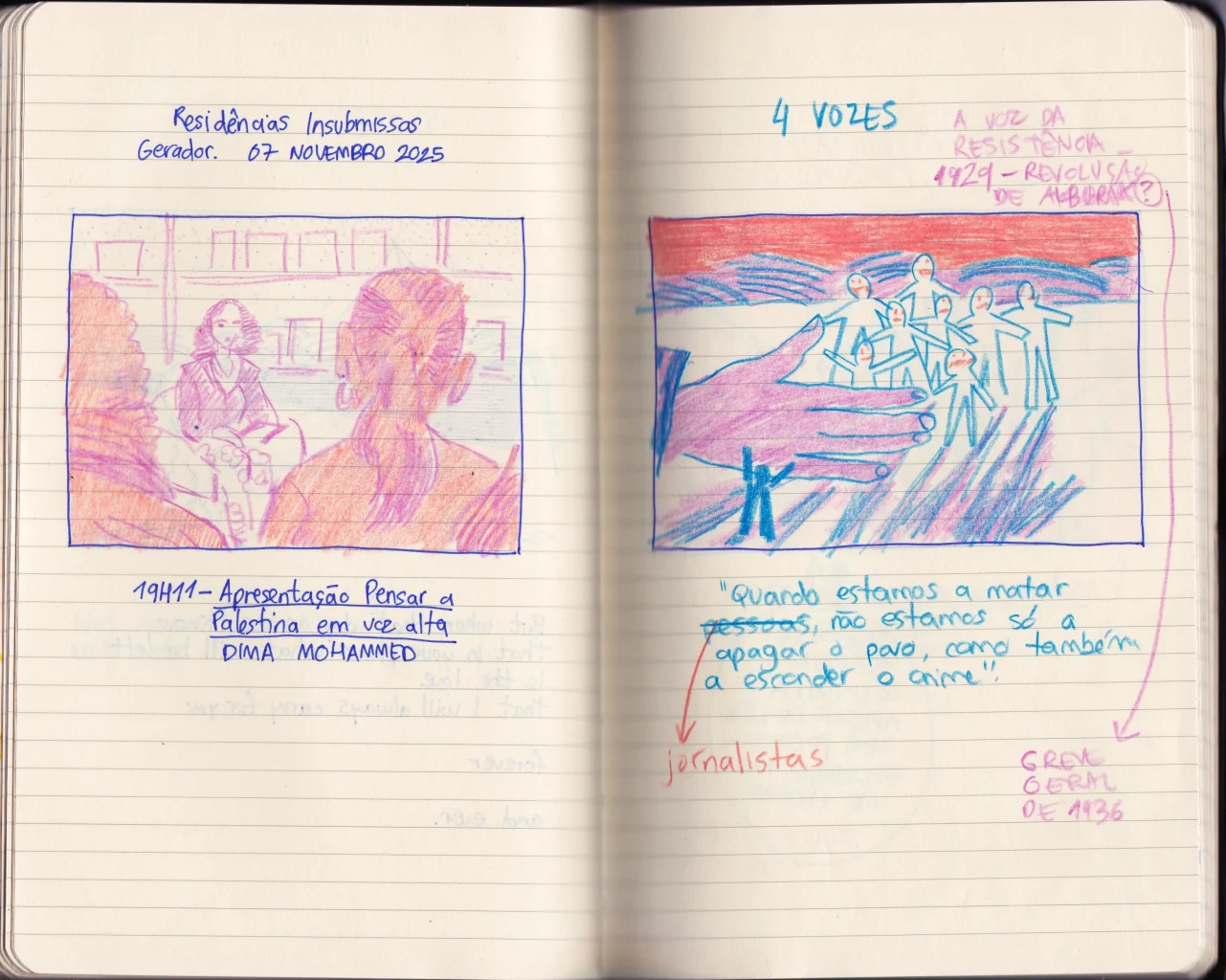

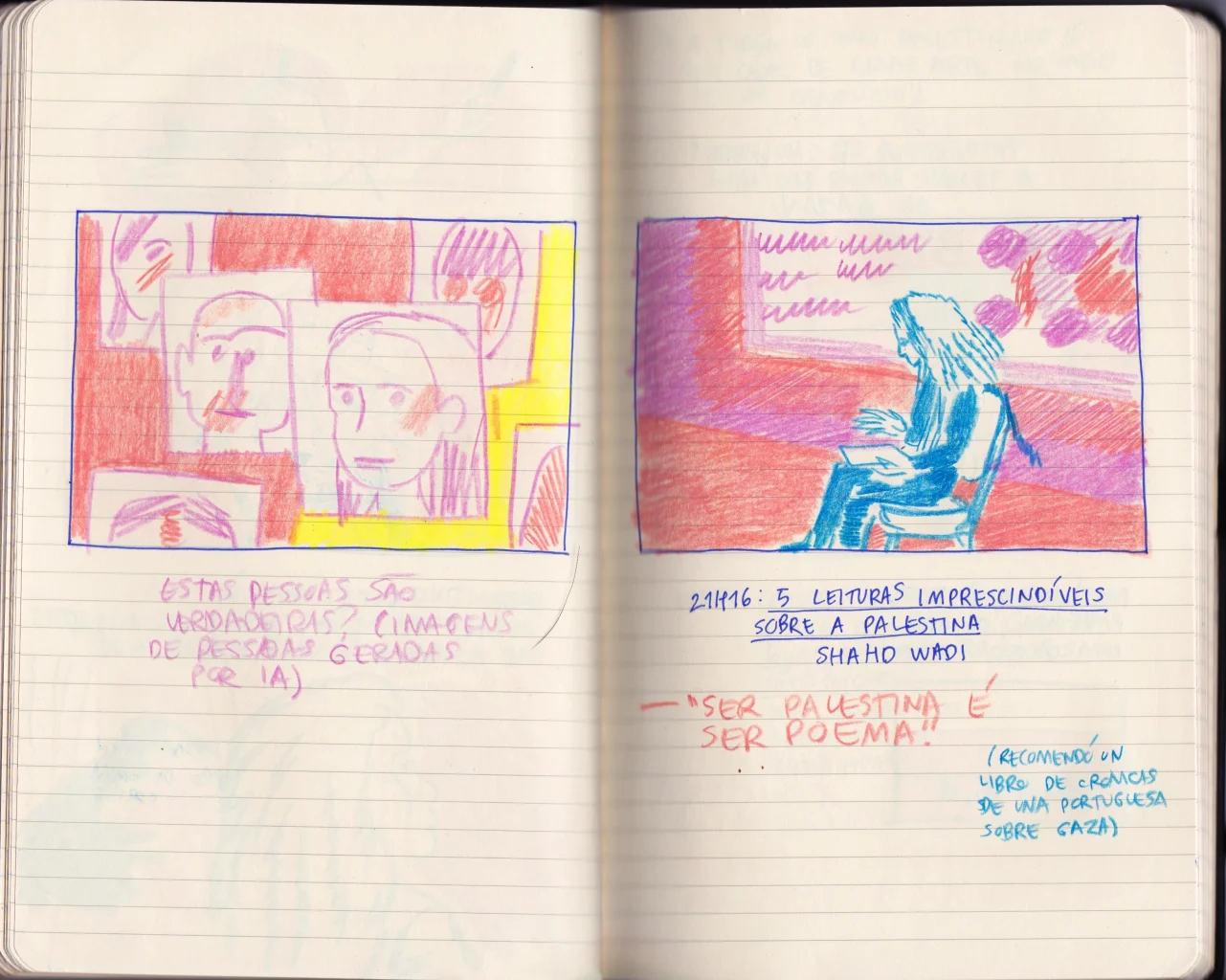

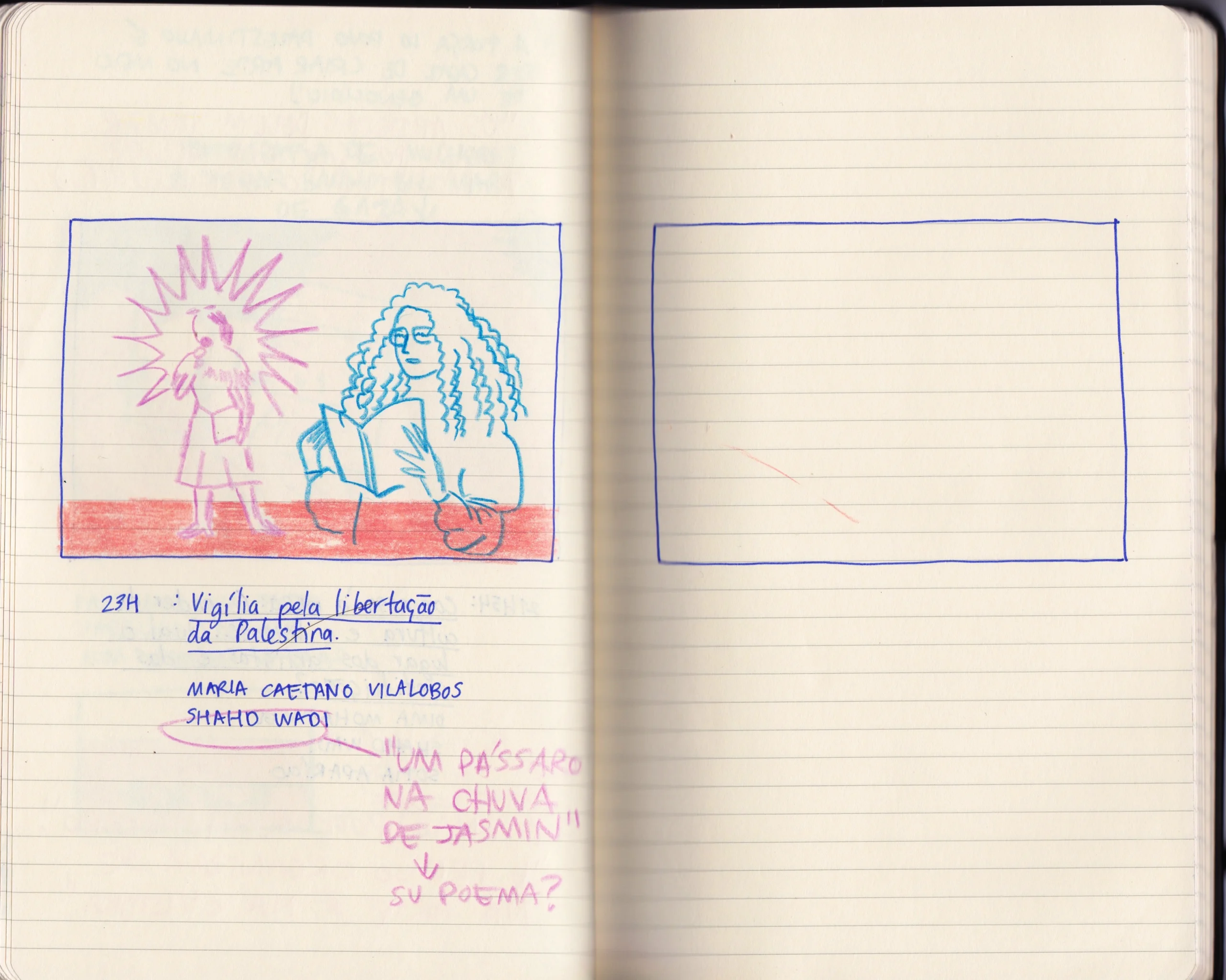

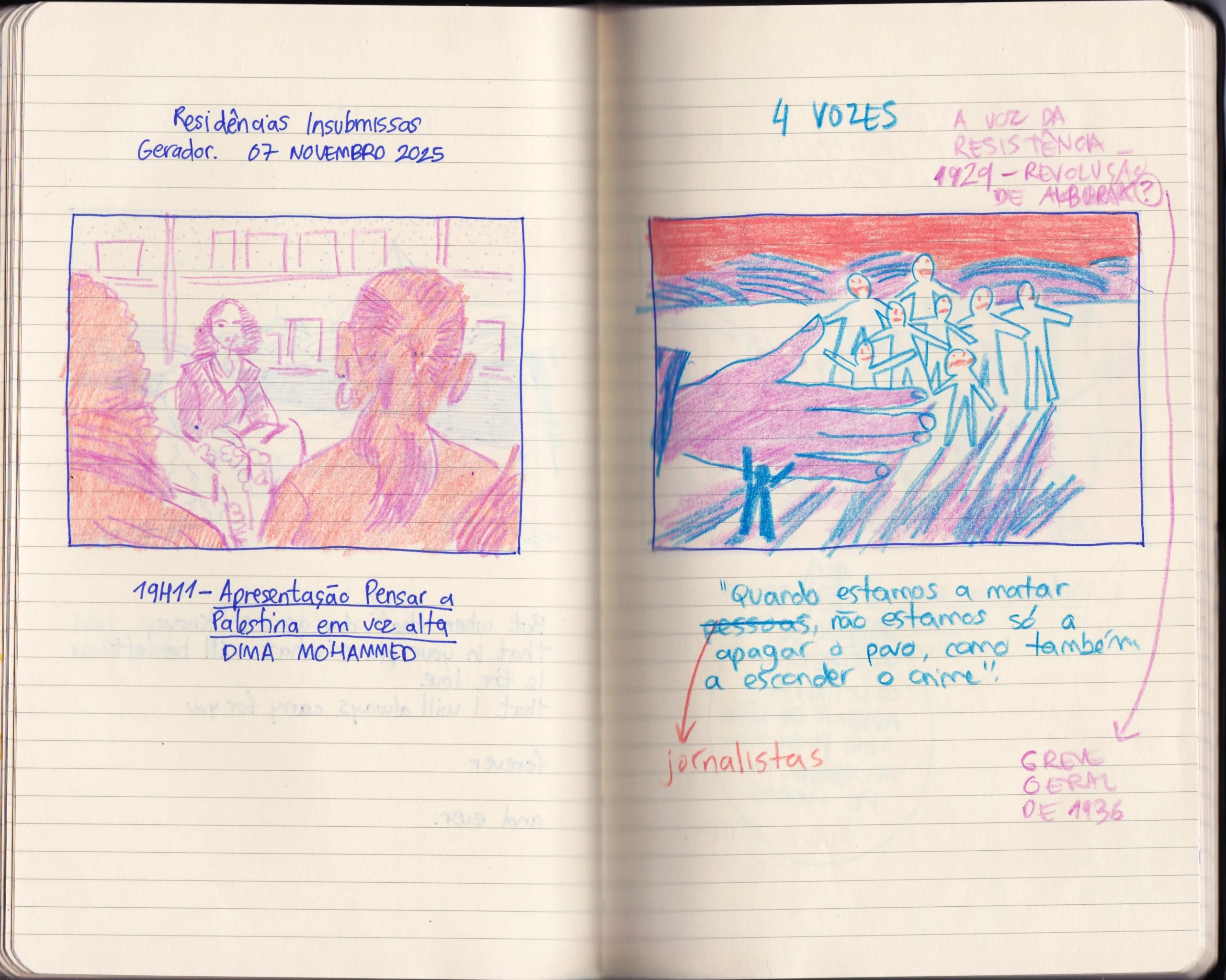

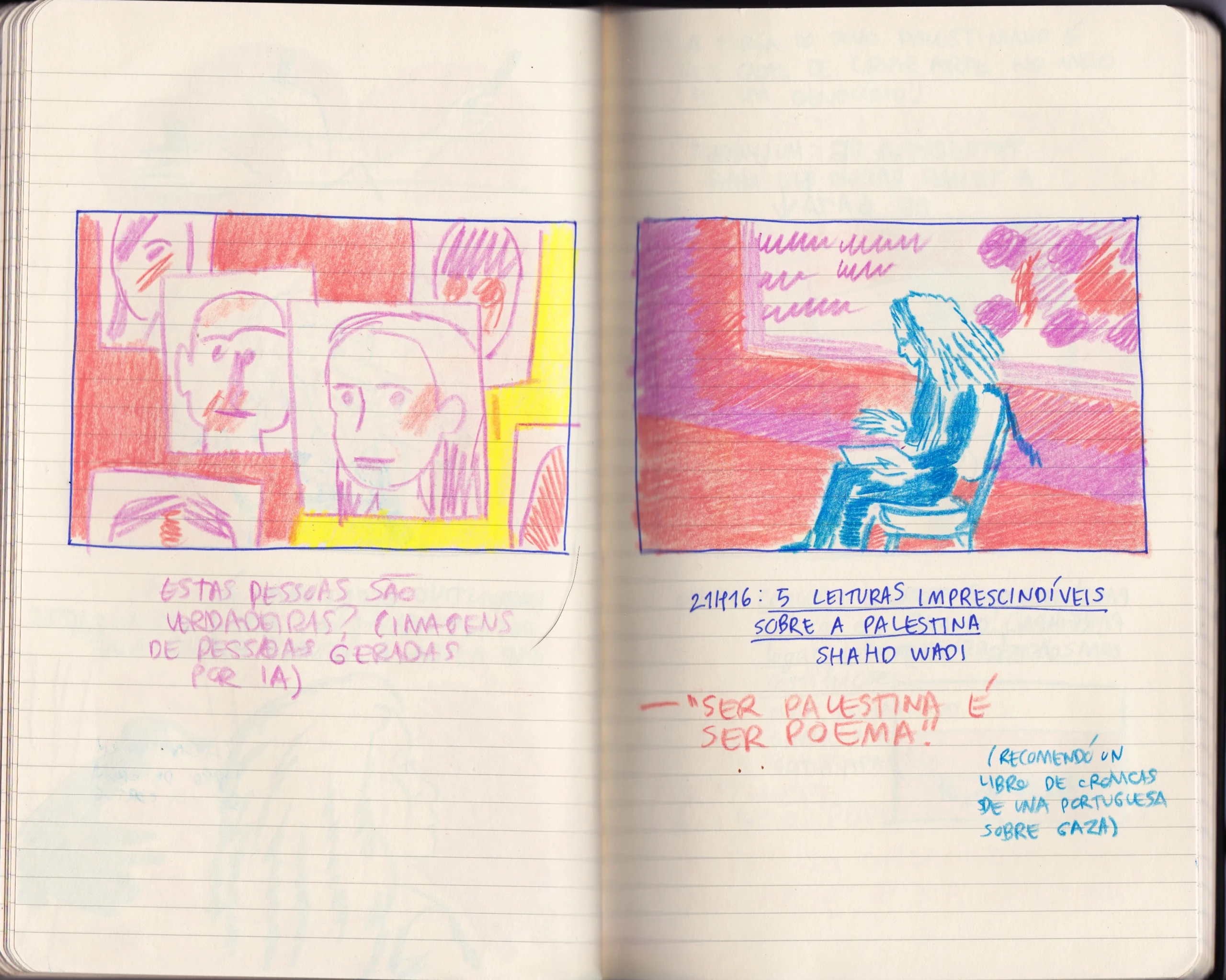

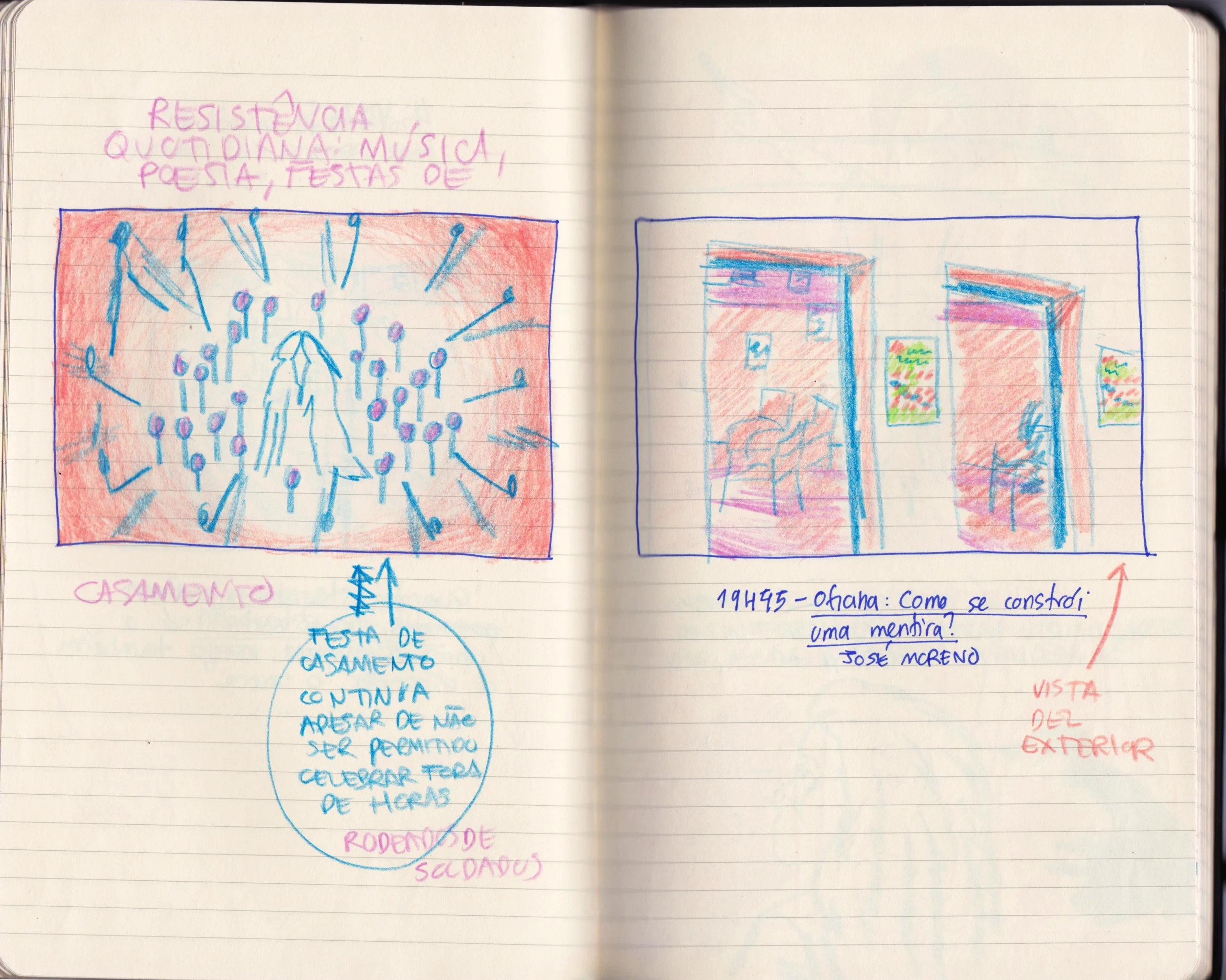

Ilustração ao vivo de Amanda Baeza

Vídeos de Marcelo Souza Campos

Fotografias de Pedro Pena

Web design de Inês Roque

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

23.12.2025

Para pensar a Palestina em voz alta, vamos cantá-la a quatro vozes, como um coro que ensaia a mudança: A primeira voz é a dos massacres, muitas vezes a que mais ecoa; a segunda, a da cumplicidade, a infraestrutura que dá lastro à matança; a terceira, a da resistência, um motivo de que não se abdica; a quarta, a da solidariedade, que abre a pauta comum. A clave desta música é a colonização de substituição. Identificá-la não é acompanhar o seu tom. É reconhecer o padrão, desafinar a máquina e reescrever a partitura. Sem a clave certa, não há canto — apenas fragmentos. E nós queremos cantar a Palestina numa música lúcida, resoluta e emancipadora.

“O poder da cultura e o boicote. Qual o lugar dos artistas e das instituições?”, uma conversa que juntou Dima Mohammed, Shahd Wadi e Sofia Aparício

Ao cantar os massacres, não empilhamos as tragédias mas sim apontamos um método. A colonização de substituição terroriza, dispersa e apaga — é um projeto cujo início já vinha semeado de genocídio. Nos anos quarenta do século passado, durante a Nakba, milícias sionistas destruíram centenas de aldeias e expulsaram centenas de milhares de palestinianos; Deir Yassin e Tantoura foram marcos do horror de um padrão que se repete. Nos campos de Sabra e Shatila, o refúgio transformou-se em terreno de morte; há vinte anos, em Jenin, bulldozers esmagaram vidas e os meios de subsistência dos refugiados — e, desde então, a cena repete-se sem cessar. Gaza, sufocada pelo cerco, foi bombardeada tantas vezes que já é impossível contá-las. No dia a dia, demolições em Silwan e Masafer Yatta, incursões em Nablus e Tulkarm e estradas segregadas rasgam o quotidiano até tornar a vida inviável, fazendo com que partir pareça escolha. A chacina também mata a testemunha: de Shireen Abu Akleh a Hossam Shabat, são centenas os jornalistas palestinianos caídos em serviço. Nomear impede a anestesia. Dizer os nomes é um pequeno ato de resistência ao apagamento, uma recusa de cumplicidade.

A colonização sionista da Palestina não acontece por si só. Desde a Declaração Balfour até aos vetos no Conselho de Segurança, existem estruturas que blindam o regime e impedem a responsabilização. Das leis do Mandato Britânico, que capacitaram as milícias sionistas, aos protocolos de colaboração que colocam o saber ao serviço da expropriação e da opressão, estende-se uma rede de interesses que perpetua a injustiça — não só na Palestina, mas em todo o lugar onde a exploração pode ser convertida em lucro. A aliança é talvez mais visível nos fluxos de armas que persistem e nos sistemas de vigilância e controlo sem fronteiras; contudo, a cumplicidade também se estabelece nos meios de comunicação social que divulgam mentiras para falsificar a história e na voz de peritos que elaboram argumentos defeituosos para distorcer a narrativa. São cúmplices aqueles que aplaudem, sem pudor, o “faraó de Mar-a-Lago”, que se gaba de fabricar “as melhores armas” e felicita os assassinos pelo “bom uso” que delas fazem. Entre a máquina material e a construção simbólica, ergue-se o mito da autodefesa e banaliza-se a desumanização, numa névoa espessa. A névoa existe, de facto, mas, apesar dela, a resistência organiza-se — entra em cena a terceira voz.

Vigília pela libertação da Palestina, com participação de Shahd Wadi, Maria Caetano Vilalobos e microfone aberto

Esta é uma voz que nasce na esperança. Resistir é recusar o desaparecimento, de Al-Buraq a Rafah, passando pela Greve Geral e pelas duas Intifadas. Sumud, a bela fusão de resiliência e resistência, está presente em todo o lado: no primeiro congresso feminista na casa de Tarab Abd al-Hadi; nas casas transformadas em salas de aula quando o exército israelita encerrou as universidades durante a Primeira Intifada; nas canções do grupo Sabreen e nas danças do Al-Funoun; nas ruas estreitas dos campos de refugiados e nos túneis sob as prisões, tal como nas ruínas de hospitais onde médicos como o pediatra Hussam Abu Safya permaneciam a cuidar dos seus doentes até serem arrancados pelos soldados. Nas imagens em movimento de Annemarie Jacir e nos vídeos em direto de Anas al-Sharif, bem como nos versos de Abd al-Rahim Mahmoud e de Mahmoud Darwish e nos atos de Zakaria Zubeidi, persiste um povo que, apesar de todas as tentativas de o silenciar, não se deixa engolir pelo esquecimento. Resistir é não desistir da aspiração a uma vida digna e lutar sem ceder à desumanização. Para quem não desiste, amar é ato de resistência: celebrar a vida — casamentos, dabke, nascimentos, graduações e regressos de presos e de exilados — é afirmá-la sem romantização, moldar o presente e convocar o futuro. Essa voz da resistência é tão forte e persistente que atravessa fronteiras e convoca a quarta voz.

Esta voz emerge da lucidez. A solidariedade não é caridade nem altruísmo. A voz solidária sabe que as redes de opressão se estendem onde a injustiça prospera e os mais vulneráveis definham. A desumanização partilha gramáticas, ferramentas, doutrinas e retóricas. Seja com Hind Rajab, Luana Barbosa ou Umo Cani, fábricas de desver tornam os oprimidos invisíveis, não credíveis e não pranteáveis, sem direito a luto. A solidariedade enfrenta esta máquina porque está em causa a nossa humanidade comum, que temos o imperativo de proteger. Essa ação manifesta-se em marchas, em acampamentos estudantis, moções sindicais, deliberações municipais, comunidades de fé e ordens profissionais. A verdadeira solidariedade é prática: boicotes, desinvestimento e sanções; jornalistas que rejeitam a estenografia; académicos que se opõem à lavagem; trabalhadores portuários que se recusam a carregar armas. Defender a humanidade comum significa fortalecer o enquadramento jurídico, pôr fim à impunidade e garantir responsabilização. É na solidariedade que a nossa voz se une às vozes que já resistem e clamam por justiça.

Chegados a este ponto, não encerramos, mas abrimos. O que cantamos é o prelúdio de uma nova clave. A clave é descolonizar: É arrancar pela raiz a semente genocida; não herdar a máquina, mas sim interrompê-la. Nessa tonalidade, desmontar a colonização é condição necessária; o apartheid não termina por trégua, mas porque a pauta comum não admite hierarquias de humanidade. É necessário trocar o léxico da dominação pela gramática da dignidade: direitos iguais, regresso com reparações, justiça que une responsabilização e cuidado. E esta canção já se ouve: uma partitura que praças, tribunais, escolas e estúdios vão compondo em uníssono persistente, até que o que hoje parece impossível se torne, de facto, a nossa música comum, do rio ao mar.

Mahmoud Darwish

Havia sempre uma biblioteca nas diferentes casas onde os meus avós se exilaram, depois de terem sido expulsos da sua vila palestiniana em 1948. O seu filho, o meu pai, tornou-se escritor. Esta família refugiada humilde sabia: somos uma pátria feita de palavras.

Também o sabia a menina cuja fotografia a salvar os seus livros dos escombros da sua casa durante a guerra contra Gaza em 2014 se tornou viral, imagem que se multiplicou desde a intensificação do genocídio, depois de 7 de outubro 2023. Várias pessoas salvaram livros dos destroços de Gaza, transportando-os tenda a tenda como se fossem a própria casa. Uma que ardeu, tal como muitos livros transportados que foram obrigados a desaparecer no fogo para cozinhar.

No dia 7 de novembro participei nas Residências Insubmissas Gerador, um espaço para pensar em voz alta vários temas, com a Palestina nesta edição. Num dos momentos, fui convidada a escolher leituras imprescindíveis sobre a Palestina, tarefa que se provou impossível, limitando assim a minha escolha a livros que foram editados em Portugal depois de 7 de outubro.

“5 leituras imprescindíveis sobre a Palestina”, com Shahd Wadi

Comecei pela poesia em homenagem aos meus colegas assassinados quase com um poema na mão, como o caso de Hiba Abu Nada ou de Refaat Alareer, cujos poemas estão na antologia Se eu tiver de morrer – Poesia de Resistência Palestiniana – séc. XXI (Traça, 2024), que reúne poemas que refletem a diversidade linguística, social, religiosa e de género. Os poemas são selecionados, traduzidos e vertidos através de um ato íntimo colectivo, fazendo da poesia palestiniana um espaço de “co-resistência”. No prefácio que tive o privilégio de escrever, lê-se: “ser Palestina também é ser poema.”

Talvez por isso sejam muitas as publicações de poesia palestiniana nos últimos dois anos em Portugal: Rifqa, de Mohammed El-Kurd – tradução Manuel de Freitas (Antígona, 2024); A Poesia Palestiniana do Século XX – seleção e tradução de Júlio Magalhães (MPPM, 2025); Meu Deus. Meus ossos. Meu amarelo, de Noor Hindi – tradução Margarida Vale de Gato (Traça, 2025); ou Um Rio Morre de Sede, de Mahmoud Darwich – tradução Manuel Alberto Vieira (Flâneur, 2025), que acaba de ser editado.

Se a poesia tem sido um território fértil, também fora dela há livros que nos abalam como se fossem um poema. É o caso do livro da Alexandra Lucas Coelha Gaza está em toda a parte (Caminho, 2025), que não será justo limitá-lo a uma categoria literária única. Este livro de não-ficção talvez seja o único escrito por uma voz portuguesa e dedicado quase inteiramente a Gaza. Começando por uma reportagem publicada em 2017, resultado de uma viagem da autora, na altura possível, a Gaza. Inclui também crónicas escritas depois e acerca de 7 de outubro, também durante uma visita a vários lugares na Palestina Histórica, aproximando-nos assim de Gaza numa altura em que todos os jornalistas são impedidos de lá entrar. Uma das cartas que está neste livro é dirigida aos governantes deste país e da Europa, e nela a escritora pergunta: “porque havemos nós, que vemos Gaza em toda a parte, deixar a Europa aos coveiros da Europa?” Uma pergunta que ecoa nas fotografias dolorosamente belas deste livro. Uma delas mostra cadeiras vazias a descansar entre um dia de praia e outro, um contraste com a atual Gaza que nos deixa a pensar se estarão estas cadeiras ainda inclinadas depois de um cessar-fogo que-não-é? Ficarão inclinadas para sempre?

Para além deste livro, há outros que abordam os acontecimentos à volta desta data, confrontando o coro mediático que tem reproduzido, sem questionamento, a narrativa hegemónica tendenciosa: Porque Teme Israel a Palestina?, de Raja Shehadeh – tradução de Ana Rooney-Magalhães (Ideias de Ler, 2024), e o livro do autor italiano Enzo Traverso Gaza Perante a História – tradução de Pedro Morais (Antígona, 2025), onde o autor afirma que 7 de outubro “foi uma consequência extrema de décadas de ocupação, colonização, opressão e humilhação” e assim não se pode comparar a violência de um movimento de libertação nacional à de um exército de ocupação. Também de grande lucidez, é o recente livro de Mohammed El-Kurd Vítimas Perfeitas. A condição palestiniana (Edições 70, 2025), onde o autor acredita que a solidariedade internacional dos últimos dois anos foi construída sobre cadáveres, temendo que essa solidariedade desapareça assim que diminua a violência. Para ele, isto mostra que é necessário ir muito além da política insustentável da vitimização.

No entanto, se os livros de poesia e de não-ficção têm proliferado, infelizmente há uma lacuna na publicação de romances palestinianos em Portugal, não conheço nenhum romance que tenha sido publicado nos últimos dois anos, sendo o último Um Detalhe Menor, de Shibli, Adania – tradução diretamente do árabe do Hugo Maia (Dom Quixote, 2022).

Na minha memória mora um livro palestiniano que fazia parte da mão do meu avô. Uma extensão da sua pátria e corpo. Meu avô nunca abandonou o seu sofá em frente da porta, nem os seus livros, a não ser para telefonar aos amigos e contar as páginas que estava a ler. Estava lá como quem está em viagem, com um livro na mão à espera de asas para o transportar de volta à sua casa ocupada em 1948. Talvez o livro que leio hoje, seja precisamente aquele que estava sempre nas mãos do meu avô. Mas também escrevo hoje porque não quero tornar-me no meu avô: morrer com um livro palestiniano na mão à espera. Leio e escrevo para imaginar o regresso, como se as palavras fossem um movimento até à liberdade. Talvez seja este o propósito dos livros palestinianos: um passo para uma Palestina livre.

A primeira edição das Residências Insubmissas Gerador, na Casa Capitão, foi uma dessas noites.

Pensámos estas residências como um encontro trimestral para testar uma ideia simples: e se, em vez de empurrarmos os grandes temas para auditórios sisudos, os levássemos para os sítios onde as pessoas efetivamente estão? A Casa Capitão é um desses lugares. Faz todo o sentido que seja aqui, neste cruzamento improvável entre cultura, noite e cidade, que esta série de encontros comece e regresse já no dia 9 de janeiro, com uma segunda edição.

Na primeira noite, quisemos falar da Palestina. Pensá-la “em voz alta” significou, antes de mais, ouvir. Ouvir a Dima Mohammed traçar o mapa histórico e político que tantos preferem simplificar em meia dúzia de slogans. Ouvir como as palavras “ocupação”, “colonização”, “desumanização” deixam de ser conceitos abstratos quando são amarradas a datas, lugares, nomes próprios. E perceber que não estamos a falar apenas de um conflito distante, mas de um laboratório onde se testam tecnologias de controlo, de vigilância, de propaganda que depois se exportam para o resto do mundo.

Seguiu-se a oficina do José Moreno, a desmontar a fábrica de mentiras que se ergue em torno de Gaza e da Palestina: títulos enviesados, imagens recortadas, números arrancados ao contexto, métricas usadas como arma retórica. Mais tarde, com a Shahd Wadi, mergulhámos nos livros. Se a Palestina é, nas palavras que ecoaram nessa noite, um país feito de palavras, então cada poema, cada ensaio, cada romance é também uma forma de regresso, de resistência, de insistência em existir. As leituras que a Shahd trouxe abriram janelas para um imaginário que o noticiário diário não alcança. Famílias que salvam livros dos escombros, escritores que escrevem à beira da destruição, editoras que se tornam, elas próprias, pequenos atos de solidariedade internacional.

Quando nos sentámos à mesa com a Dima, a Shahd e a Sofia Aparício para falar do poder da cultura e do boicote, a pergunta deixou de ser teórica. O que significa recusar a neutralidade? O que é que artistas, instituições, espaços culturais podem fazer perante um regime de ocupação prolongada, perante um vocabulário político que naturaliza a morte de uns e dramatiza a violência de outros? Não há respostas fáceis. Mas essa é precisamente a função de um lugar como este, deixar que a dificuldade das perguntas nos obrigue a reposicionar a bússola ética.

Oficina “Como se constrói uma mentira?”, com José Moreno

A vigília pela libertação da Palestina, já noite dentro, fez o resto. Entre poemas, testemunhos, silêncio partilhado e um microfone aberto, a noite foi ganhando a forma de um coro imperfeito, mas teimoso. E quando, horas depois, o DJ set do Koho e do Hayden Nóbrega tomou conta da Casa Capitão, não houve propriamente uma mudança de registo. Dançar, ali, depois de tudo isto, foi também recusar que nada se pode fazer colectivamente.

Ao longo de toda a residência, a ilustradora Amanda Baeza foi desenhando a sua leitura do que acontecia, numa espécie de caderno de campo visual. Esta fanzine digital que agora tens diante de ti é, em parte, o resultado desse gesto: juntar palavras, imagens, argumentos e dúvidas para que aquela noite não fique presa ao calendário, mas se prolongue em novas conversas, novos gestos, novas responsabilidades.

Escolher a Palestina como tema inaugural não foi um capricho. É, tragicamente, um dos epicentros onde se testa a “ordem do homem forte”, a ideia de que a força militar vale mais do que o direito internacional, de que a hipotética segurança de uns justifica qualquer violência sobre outros, de que a ética e os valores democráticos são maleáveis ao sabor dos interesses geopolíticos. Olhar para a Palestina é olhar de frente para a hierarquia de vidas que atravessa o mundo de hoje e perceber até que ponto aceitamos, ou não, viver numa sociedade que se conforma com essa hierarquia.

No Gerador, continuamos a acreditar que cultura, jornalismo e educação não são três caixas separadas, mas partes de uma mesma ferramenta para enfrentar esta realidade. Isso implica repensar formatos, linguagens e lugares. Levar o jornalismo para as redes onde a desinformação cresce; levar a educação para fora das salas de aula formais; levar a cultura para espaços como a Casa Capitão, onde a noite não é apenas consumo, mas também comunidade, reflexão, fricção.

As Residências Insubmissas Gerador são uma promessa nesse sentido. Não queremos apenas organizar eventos, queremos criar zonas de atrito onde as conversas difíceis podem acontecer com profundidade, rigor e cuidado. E onde a alegria de estar junto não é incompatível com o desconforto de pensar o mundo tal como ele é.

A Casa Capitão é um espaço cultural independente de programação, criação e acolhimento. Olhamos para a cultura como espaço público de liberdade e de pensamento crítico. As Residências Insubmissas Gerador são tudo isto também. E é nesta afinidade que acolhemos a proposta: “pensar em voz alta os temas que mexem com a sociedade.”

Pensar a Palestina em voz alta, tema da primeira residência, é a declaração de que a cultura é um megafone político: arte e política são fenómenos da esfera pública. Face a um genocídio em curso, cabe aos espaços culturais e ao espaço da arte tornar tudo mais intolerável, dar visibilidade à violência, voz ao testemunho e lugar ao debate.

E, hoje, como há demasiado tempo, poucas questões são tão públicas e urgentes como a da Palestina. A banalidade do extraordinário entrou no dia a dia, a violência infiltrou-se na normalidade dos gestos do quotidiano, na política, no comentário, no espaço mediático.

É perante a banalização, a inação, a conivência, o conformismo que a arte e a cultura devem revelar um mundo intolerável. Édouard Louis explica-o bem: “é ao mostrar como ele é insuportável que se pode dar aos outros a energia e a inspiração para o tornar mais suportável, mais belo” (Diálogo sobre arte e política, Orfeu Negro, 2022).

Foi precisamente esse espírito de confronto com o real insuportável que atravessou a residência Pensar a Palestina em Voz Alta, abrindo tempo e espaço para pensar em comum, investigar, ouvir e sustentar o incómodo.

O direito ao futuro é antes de tudo o direito ao passado. Para que ninguém pense a Palestina a partir do vazio, Dima Mohammed deu o ponto de partida: contexto, linguagem, responsabilidade. As mesmas três palavras estiveram no centro de uma oficina para identificar e desmontar a desinformação sobre Gaza em particular e a Palestina em geral.

Depois, cinco leituras partilhadas por Shahd Wadi: a literatura como arquivo vivo. E uma vigília transformada em gesto artístico. À mesa, discutiu-se o papel da cultura: que responsabilidade têm artistas e instituições culturais perante o genocídio em curso, perante essa banalidade do extraordinário?

A reflexão permanece aberta: a arte e a cultura são montra da realidade “e na maioria das vezes o real está debaixo dos discursos, das mentiras do Estado, das ideologias, dos populismos, dos enganos, de modo que, quando somos confrontados com o real, sentimos uma espécie de alívio: Ah! Por fim, algo de verdadeiro!” (idem).

Não será esta a nossa responsabilidade enquanto espaço cultural independente? Programar, acolher, posicionarmo-nos contra o real enterrado; permitir o confronto com a realidade, com o intolerável; provocar o incómodo e encontrar nele o alívio de algo verdadeiro, a energia para torná-lo mais belo e suportável.