Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Débora Cruz e Sofia Matos Silva

Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho

Ilustrações de Frederico Pompeu

Produção de Sara Fortes da Cunha

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

Digital de Inês Roque

02.09.2024

Apesar das diferenças culturais e das especificidades de cada instituição, os problemas e dificuldades identificados por académicos nos EUA e Europa são os mesmos. Entre os ativistas, há quem acredite que o ensino superior funcione como uma plataforma que distribui agressores para outras indústrias, e que a saúde psicológica de pessoas em posições de poder é determinante para assegurar um bom ambiente académico.

Há cerca de dez anos, Lisis [nome fictício a pedido da entrevistada] preparava-se para mais uma reunião com o seu orientador de doutoramento, no escritório do docente. A discussão de ideias era o plano definido – faltava pouco mais de um mês para que propusesse o tema da sua dissertação ao comité de juízes responsável por o avaliar. No entanto, a ordem de trabalhos foi interrompida quando o professor a beijou sem o seu consentimento.

Sentada na cadeira junto à secretária do orientador, a então estudante sentiu-se paralisada e a sua visão ficou turva. Naquele momento, explica, um objeto que se encontrasse a um metro de si, parecia estar a dez metros de distância. “Só tenho esta memória de ‘congelar’ e lembro-me de que a sala parecia afastar-se de mim”, conta, em entrevista ao Gerador. Quis levantar-se e sair, mas precisou de algum tempo para materializar esses pensamentos.

Não foi a primeira vez que o docente teve um comportamento inapropriado com Lisis. Desde o processo de candidatura da ex-estudante à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o académico instrumentalizou o seu poder e posição para a isolar de outros professores, tornando-a mais dependente de si, e ultrapassou frequentemente os limites éticos de uma relação entre orientanda e orientador. Durante quatro anos, as conversas de teor sexual, os comentários inusitados sobre a aparência da estudante e a partilha inapropriada da vida íntima e pessoal do professor tornaram-se comuns.

Lisis percebeu que não seria a única vítima quando descobriu que uma estudante tinha apresentado queixa contra o docente, através do escritório Title IX da instituição. “Ouvi detalhes específicos sobre outro caso que se assemelhavam muito à minha experiência e fizeram-me pensar que essa pessoa estaria a dizer a verdade”, explica. Decidiu entrar em contacto com os responsáveis pela investigação e disse-lhes que queria ser uma testemunha e corroborar a experiência da colega.

Depois de falarem consigo, durante algumas horas, os investigadores decidiram que haveria mais provas de assédio na sua história do que no caso original. “Disseram-me que iam separar o meu caso do dela e fazer uma investigação autónoma sobre a minha experiência”, partilha Lisis. Meses mais tarde, a equipa concluiu, através da consulta de e-mails, mensagens e testemunhas, que o docente era culpado de assediar sexualmente a estudante. O professor ainda tentou recorrer da decisão, mas acabou por perder definitivamente o caso.

TITLE IX: A LEGISLAÇÃO NORTE-AMERICANA E ALGUMAS DAS SUAS LIMITAÇÕES

A Title IX é uma política federal, implementada em 1972 nos Estados Unidos, que declara que nenhuma pessoa no país deve, com base no seu sexo, ser “excluída da participação [na educação], ter benefícios negados ou ser submetida a discriminação” em qualquer programa ou atividade educacional que receba assistência financeira federal.

“É uma lei enquadrada nos direitos civis”, explica a diretora executiva da organização norte-americana End Rape On Campus, Kenyora Parham, em entrevista ao Gerador. “Se um Governo atribuir dinheiro a uma instituição para que financie os seus programas ou atividades, esta tem de aderir a determinadas orientações e medidas regulamentares da Title IX.”

Tracy DeTomasi, diretora executiva da Callisto, uma organização contra a violência sexual nas instituições de ensino superior norte-americanas, dá conta de que algumas destas orientações podem ser confusas e sofrer alterações com cada administração presidencial. Em entrevista ao Gerador, a assistente social ressalva ainda que a legislação norte-americana nem sempre tem em conta a forma como o trauma influencia o comportamento das vítimas de violência sexual.

Foi somente após a aprovação do seu tema de dissertação que Lisis conseguiu mudar de orientador e fazer a denúncia. Tendo em conta os fortes desequilíbrios de poder entre ambos, admite que nunca teria feito queixa se se tivesse mantido sob a supervisão do docente que a assediou. “Não há nenhum país cujas hierarquias na academia não sejam absolutamente rígidas ou que não sejam um fator importante neste tipo de situações”, assevera Francisco Valente Gonçalves, diretor na plataforma RUMO.Solutions e investigador principal do projeto europeu PAOLA: the PAndora bOx of whistLeblowing in Academia.

Composto por especialistas de diferentes países, incluindo Portugal, Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha e Irlanda, o PAOLA tem como objetivo criar um Observatório Europeu de Comportamentos Antiéticos no contexto académico. A equipa clarifica que não vai investigar as eventuais denúncias que receber, mas pode “anonimizar” e “trabalhar a informação”, para depois “tentar perceber” a quem é que pode fazer chegar a denúncia.

Nos dados preliminares recolhidos pela equipa, aos quais o Gerador teve acesso, as estruturas hierárquicas são apontadas como um dos principais fatores responsáveis pela existência de comportamentos antiéticos no ensino superior. “Se não estiverem na academia, ou se não estiverem próximas de quem está na academia, as pessoas não fazem ideia da segregação e da hierarquização que existe na estrutura académica. É uma coisa muito musculada e rígida”, aponta Francisco Valente Gonçalves.

O investigador principal do projeto destaca que as dinâmicas de poder desiguais tendem a ser sentidas de forma mais evidente pelos estudantes de doutoramento. A relação de proximidade entre orientandos e orientadores, e o poder e influência que os últimos têm sobre o percurso académico e a carreira dos primeiros, desincentiva as denúncias de comportamentos abusivos. “Se, por alguma razão, tiver uma situação muito complicada de resolver com a minha supervisora ou supervisor, posso ter a minha carreira estragada.”

Para Lisis, além da mudança de supervisor, a descoberta de outro caso de assédio relacionado com o docente foi um fator importante para que decidisse apresentar queixa. “Durante aqueles quatro anos, culpei-me pelo que aconteceu. Culpei-me por não ter reforçado os limites, por depender tanto da aprovação dele que parecia indisponível [para o denunciar]. Mas ouvir que alguém tinha tido experiências semelhantes, permitiu-me começar a perceber que isto era um padrão, que não estava sozinha.”

Segundo uma investigação do jornal académico The Stanford Daily, no decurso de uma década, o escritório Title IX da Universidade de Stanford recebeu, pelo menos, três queixas por assédio sexual referentes ao docente que assediou Lisis. De acordo com a ex-doutoranda, o académico foi, na altura, impedido de ocupar cargos de liderança e de chefia no seu departamento.

Ainda assim, o docente manteve a sua posição na universidade até hoje e continuou a orientar doutorandos. “Ele usou a sua posição de orientador para nos assediar, por isso, uma das principais reivindicações que apresentei à administração foi a de o impedir que orientasse outras estudantes, mas isso não aconteceu”, atesta Lisis.

Para Morteza Mahmoudi, co-fundador da Academic Parity Movement, uma associação norte-americana que luta contra o bullying e assédio na academia, o sistema de ensino superior acaba por funcionar como uma forma de “espalhar” bullies para outras indústrias. “[A maioria das] pessoas vai para o ensino superior e acaba por sair para outros setores. Nesse sentido, acaba por funcionar como um elo de ligação que espalha agressores”, atesta o académico iraniano, em entrevista ao Gerador.

A alta competitividade, a incessante pressão para publicar artigos e a necessidade constante de desenvolver investigação científica e lecionar podem aumentar os níveis de stress e prejudicar as relações entre académicos. “Num ambiente tóxico, até mesmo as pessoas saudáveis reproduzem maus comportamentos para os seus subordinados”, reitera Morteza Mahmoudi.

O cientista acredita que estes problemas são normalizados como características inerentes à academia e transformam-na numa “plataforma única” para a reprodução de comportamentos abusivos. “A forma como é desenvolvida a investigação científica permite que bullies sejam bem-sucedidos e usem táticas de abuso como uma ferramenta para evoluírem nas suas carreiras.”

Em 2019, Chanel Miller tornou-se no rosto da ‘sobrevivente’ de violência sexual com a publicação do seu livro biográfico Know My Name: A Memoir (traduzido em Portugal como Este é o Meu Nome). Até esse ano, Chanel era ‘Emily Doe’, a mulher não identificada, sem nome nem rosto, encontrada inconsciente no campus da Universidade de Stanford, em 2015.

A Declaração do Impacto na Vítima, que Chanel Miller leu em tribunal no dia da leitura da sentença, a 2 de junho de 2016, foi publicada por órgãos de comunicação social em todo o mundo. “Não me conheces, mas estiveste dentro de mim, e é por isso que estamos aqui hoje”, foi como a jovem iniciou o texto, dirigindo-se diretamente ao seu agressor, Brock Turner.

Em quatro dias, as mais de 7 mil palavras da declaração já tinham sido lidas e partilhadas mais de 11 milhões de vezes. O impacto do texto foi tão grande que foi lido na íntegra na CNN e no Congresso Americano, desencadeou uma resposta de Joe Biden (na altura vice-presidente), e levou a alterações à definição de “violação” na legislação do estado da Califórnia e no manual Introdução à Justiça Criminal.

O testemunho de Chanel Miller (tanto em 2016, ainda de forma anónima, e de novo em 2019 com a publicação da sua memoir) transportou a violência sexual para a opinião pública em larga escala. Aliado ao #MeToo, inspirou jovens pelo país fora (e não só) a contar as suas histórias, a apresentar queixas e a procurar justiça. A partir do final do ano passado, uma nova hashtag começou a invadir as redes sociais: #MeTooAcademia. Em entrevista ao Gerador, Annabelle M. [nome fictício a pedido da entrevistada] explica que a hashtag não se reporta necessariamente a um movimento, e as pessoas envolvidas, tal como ela, não fazem parte de nenhuma entidade oficial ou organização.

“O uso da hashtag é uma forma de as pessoas se conectarem. Mesmo que optem por não falar com ninguém, o facto de as pessoas saberem que não estão sozinhas, que a violência sexual na academia é prevalente e que não há razão para terem vergonha, é algo positivo”, explica Annabelle. Algumas das pessoas que usaram a #MeTooAcademia, ou que chegaram até ela, uniram-se e reúnem-se com regularidade. O objetivo é a inter-ajuda, e o grupo funciona como um agregador de recursos, informações, contactos e apoio que possam facilitar processos de denúncia ou a obtenção da ajuda psicológica necessária.

“Em vez de tirar tempo para curar, estava a tirar tempo para recordar a noite com detalhes dolorosos, para me preparar para as perguntas do advogado que seriam invasivas, agressivas e destinadas a desviar-me, a contradizer-me, a contradizer a minha irmã, formuladas de formas a manipular as minhas respostas. Em vez do teu advogado dizer: Notou alguma escoriação? Ele disse: Não notou nenhuma escoriação, certo? Era um jogo de estratégia, como se eu pudesse ser enganada à minha própria custa. A agressão sexual tinha sido tão clara, mas, em vez disso, aqui estava eu no julgamento, a responder a perguntas como:

Que idade tem? Quanto pesa? O que comeu nesse dia? Bem, o que comeu ao jantar? Quem fez o jantar? Bebeu ao jantar? Não, nem água? Quando bebeu? Quanto bebeu? De que recipiente bebeu? Quem lhe deu a bebida? Quanto costuma beber? Quem a deixou nesta festa? Em que momento? Mas onde exatamente? O que estava a vestir? Por que razão ia a essa festa? O que fez quando lá chegou? Tem a certeza que fez isso? Mas a que horas o fez? O que significa esta mensagem? Para quem estava a enviar mensagem? Quando urinou? Onde urinou? Com quem urinou lá fora? O seu telefone estava no modo silencioso quando a sua irmã ligou? Lembra-se de o silenciar? A sério? Porque na página 53 gostaria de salientar que disse que estava programado para tocar. Bebeu quando andava na faculdade? Disse que era uma party animal? Quantas vezes desmaiou? Festejou em fraternidades? A sua relação com o seu namorado é séria? É sexualmente ativa com ele? Quando começaram a namorar? Seria capaz de o trair? Tem histórico de traição? O que quis dizer quando disse que queria recompensá-lo? Lembra-se a que horas acordou? Estava a usar o seu casaco? Qual era a cor do seu casaco? Lembra-se de mais alguma coisa dessa noite? Não? Ok, bem, vamos deixar o Brock preencher as falhas.”

Insatisfeitos com a ineficácia dos meios institucionais, estudantes também recorrem a formas menos tradicionais de lidar com a violência sexual no ensino superior. Atualmente, a denúncia pública de situações de assédio através das redes sociais não é exclusiva à Universidade do Minho ou à Universidade do Porto, casos que já foram tratados em textos anteriores desta série; pelo contrário, integra-se numa tendência internacional.

Tal como nos anos 1990 surgiram listas de nomes escritas nas casas de banho de universidades, dos Estados Unidos ao Reino Unido, de França à Austrália, os estudantes estão descontentes com as dificuldades e falhas dos processos desenvolvidos pelas vias oficiais, e estão a recorrer aos meios que melhor conhecem para recuperar o controlo das suas próprias experiências: as redes sociais.

A maior parte destas contas de Instagram anónimas surgiu no verão de 2020. Nos Estados Unidos estão implicadas instituições sonantes como Berkeley, Brown, Columbia, Dartmouth e George Washington. Em Inglaterra, estão a surgir denúncias nas universidades de Durham e Lincoln; na Irlanda do Norte, na Queens University Belfast; na Escócia, nas de St. Andrews, Edinburgh, Robert Gordon, Stirling e Aberdeen; e, na República da Irlanda, na Trinity College.

Estes são apenas alguns exemplos do crescente descontentamento estudantil verificado a nível internacional. É de relembrar que, como refere a RAINN (de Rape, Abuse & Incest National Network), a maior organização norte-americana contra a violência sexual, cerca de 26,4% das estudantes de licenciatura e 9,7% das restantes (mestrado, doutoramento e outros tipos de formação) são vítimas de violência sexual. Para os homens, as estatísticas revelam que 6,8% dos estudantes de licenciatura, e 2,5% dos restantes, também são vítimas.

Isto significa que, como refere Tracy DeTomasi, diretora executiva da Callisto, 13% de todos os estudantes universitários são vítimas, em algum momento do seu percurso, de violação ou de agressão sexual. No website do projeto é também explicado que mais de 90% destas agressões são cometidas por perpetradores reincidentes — que as cometem, em média, seis vezes antes de acabarem os estudos —, mas menos de 10% dos estudantes sobreviventes denunciam.

A CEO da associação sustenta, assim, que os perpetradores passam “despercebidos” e, na maioria dos casos, não sofrem quaisquer consequências. Esta é a explicação que justifica a fundação do projeto Callisto que, através de um sistema de encriptação, permite que sobreviventes criem um registo da sua agressão de forma confidencial, e/ou descubram se os seus agressores prejudicaram outras vítimas, através do cruzamento de dados.

Tracy DeTomasi salienta que as estatísticas são arrasadoras, mas que nem os estudantes, nem a população em geral, têm consciência da sua gravidade. Tal como vários dos especialistas entrevistados pelo Gerador ao longo desta série, lamenta que, por razões variadas, muitos sobreviventes só percebam, por vezes, anos mais tarde, que o que lhes aconteceu foi agressão sexual.

Mais de metade destas agressões sexuais em contexto universitário ocorrem em agosto, setembro, outubro ou novembro: um fenómeno conhecido como “The Red Zone”, ou “a zona vermelha”. Este é um dos aspetos explorados no documentário The Hunting Ground, de 2015, que acompanha várias estudantes sobreviventes de violência sexual no processo pós-agressão.

Os casos de Annie E. Clark e de Andrea Pino são dois dos focos do documentário. Na altura estudantes da Universidade da Carolina do Norte, tornaram-se ativistas contra a violência sexual em campus universitários, depois de terem sido vítimas de violação e de não ter havido qualquer tipo de reposta que considerassem adequada por parte da instituição. Depois de muito trabalho de pesquisa, perceberam que podiam apresentar queixa contra a universidade ao abrigo da legislação Title IX, e assim o fizeram, a 16 de janeiro de 2013. Com o tempo, foram conhecendo estudantes de outras instituições a passar pelo mesmo processo.

Em entrevista ao Gerador, Kenyora Parham, atual diretora executiva da End Rape On Campus (abreviada para EROC), explica que as jovens se reuniram e passaram vários meses a percorrer o país para se encontrarem com outros grupos de estudantes. Foi essa missão de informar vítimas dos seus direitos e de como formular queixas às violações que as levou a fundar a EROC nesse mesmo ano. Nesse e nos anos seguintes, as queixas contra universidades abalaram o mundo académico norte-americano.

Atualmente, a EROC continua a trabalhar: “para acabar com a violência sexual nos campus, através do apoio direto aos sobreviventes e às suas comunidades; [na] prevenção através da educação; e [na] reforma política a nível universitário, local, estadual e federal”, informa o website da organização. Kenyora Parham explica que muito do trabalho passa por transmitir os conhecimentos necessários sobre a Title IX, mas também sobre muitos outros recursos e serviços, especialmente psicológicos e jurídicos.

Tracy DeTomasi denuncia que as organizações contra a violência sexual se deparam com mais obstáculos do que aceitação por parte das universidades. A maioria das administrações académicas demonstra nervosismo, ceticismo ou indiferença, e prefere ignorar as queixas com receio de que as instituições sejam vistas como pouco seguras. A preocupação com a segurança é, precisamente, um dos focos da EROC. Kenyora Parham acredita que a segurança nos campus universitários devia ter tanto peso como os programas curriculares e os grupos académicos na escolha pela instituição a frequentar – ou até mais.

Com isso em mente, a EROC desenvolveu o Campus Accountability Mapping Tool, com o objetivo de oferecer aos académicos um ponto de partida para a compreensão de como as faculdades abordam a violência sexual. A ferramenta inclui estatísticas, informações sobre o tipo de políticas internas de investigação das instituições, o tipo de apoio que fornecem, e os esforços preventivos que cada universidade pode ter, com o objetivo de dar às pessoas “uma visão quase holística” de como abordam a violência sexual nos campus, esclarece a diretora.

Kenyora Parham conta que as mudanças de Executivo têm sido muito prejudiciais para o trabalho das associações, com os quatro anos de mandato de Donald Trump a fazerem recuar anos de trabalho, o que apenas agora está a ser recuperado, com as novas alterações à legislação a entrarem em vigor, a 1 de agosto deste ano, embora ainda esteja a ser bloqueada em alguns Estados pelas alas conservadoras. Esta polarização política também faz com que as decisões sejam constantemente adiadas e, mesmo quando são aprovadas a nível nacional, nem sempre o são dentro de cada Estado.

É necessário “tentar encontrar um meio-termo”, defende, “mas, mais ainda, é essencial fazer com que as pessoas percebam como respeitar outra pessoa, independentemente da forma como se identificam, e serem capazes de ver as pessoas como elas são, como seres humanos. Até porque a violência sexual pode acontecer a qualquer pessoa, não só a um género específico, ou a uma identidade específica, ou etnia, ou fé”.

“Estamos a viver neste tipo de espaço e época interessante, onde queremos que as pessoas tenham uma experiência educativa livre de violência, mas como conseguimos isso quando temos ideologias concorrentes, e até conceitos concorrentes sobre como seriam campus livres de violência, especialmente neste momento político controverso em que estamos agora?”, questiona Kenyora Parham.

TRAZER AS MARGENS PARA O CENTRO

Um dos focos do trabalho da End Rape On Campus é a estrutura Centering the Margins (que em português pode ser lida como ‘Centralizar as Margens’). Kenyora Parham explica que o projeto procura “amplificar as vozes de estudantes sobreviventes historicamente marginalizados, que muitas vezes ficam de fora da conversa. Aqui inclui-se qualquer pessoa no que diz respeito à sua raça, etnia, nacionalidade, religião, fé, orientação sexual, identidade de género, estatuto socioeconómico, e também estudantes internacionais e estudantes de primeira geração”.

Sobretudo relativamente a estes últimos, a diretora executiva da EROC aponta que a equipa tem trabalhado no sentido de garantir aos estudantes americanos que estudam fora do país, que eventuais incidentes sejam investigados tal como seriam se tivessem ocorrido em solo norte-americano e, aos estrangeiros a estudar nos Estados Unidos, que os vistos de permanência no país e as bolsas de estudo não lhes sejam retiradas ao apresentarem queixa – independentemente do quão influente seja o docente ou o estudante acusado. “Nós não somos especialistas jurídicos, nem somos especialistas em saúde mental”, assevera, “somos apenas um canal através do qual as pessoas podem ter acesso a recursos, com base no conhecimento e nas parcerias que temos.”

Kenyora Parham reflete ainda que, “quando falamos de interseccionalidade, é importante assegurar que olhamos para os estudantes sobreviventes a partir de uma perspetiva holística. Se um estudante negro está a sofrer agressões sexuais no campus, a primeira coisa que as pessoas vão apontar é o Title IX, mas não vão perceber que há outros direitos civis a serem violados. É justamente por isso que prestamos tanta atenção às intersecções – não só relativas à identidade das pessoas, mas também às diferentes leis de direitos civis em que nos estamos a concentrar, porque só assim podemos chegar às causas profundas das coisas.”

Passou por seis países para completar o seu percurso académico, mas foi na Finlândia que Nirvana [nome fictício a pedido da entrevistada] se sentiu em casa pela primeira vez. Ainda assim, a admiração que nutria pela cultura e o conforto que sentia no país, não a impediram de o abandonar ao fim de oito anos, motivada pelas experiências que teve na academia.

Sem quaisquer expectativas, há cerca de uma década, a cientista matriculou-se num programa pós-doutoral numa instituição no sul do país nórdico. Não foi necessário muito tempo para se aperceber do tratamento diferenciado que o seu supervisor oferecia aos estudantes. “Sempre que sugeria alguma ideia num projeto, ele rapidamente a desvalorizava, como se fosse uma ideia estúpida. Mas quando um colega do sexo masculino sugeria ou perguntava algo, era visível que até a sua linguagem corporal se alterava”, conta Nirvana, em entrevista ao Gerador.

Durante três anos, as suas interações com o supervisor foram marcadas por ataques pessoais e discriminação de género. No campo da Física, explica, as mulheres são uma minoria e o sexismo não é incomum. “Ele era muito desagradável para mim e tinha uma opinião muito má das mulheres na ciência. Dizia-me constantemente que eu não era uma boa cientista e que os temas a que me dedicava não eram interessantes. Era o meu primeiro pos-doc e ouvir estas coisas de alguém que admirava, fizeram-me começar a acreditar que eram verdade.”

Quando terminou o programa educativo, e deixou de ser supervisionada, conseguiu um trabalho como investigadora na instituição e começou a denunciar alguns dos comportamentos do académico aos seus superiores. No entanto, as queixas revelaram-se contraproducentes e o cientista não sofreu quaisquer represálias. Líderes de departamento, diretores e os Recursos Humanos estavam a par do caso, mas Nirvana alega que não foram tomadas medidas para resolver a situação.

Susana de Sousa Lourenço, psicóloga clínica e investigadora no projeto PAOLA, dá conta de que quando as instituições não abordam de forma proativa questões antiéticas, o descrédito pessoal das vítimas é muito comum. “Existe quase uma auto-sabotagem: ‘Será que isto foi mesmo assim tão grave como eu acho que foi? Será que a minha perspetiva e a minha experiência vai ser validada? E se for validada, como vai ser o futuro? Se eu falar, o que é que vão pensar de mim?’”, explica.

A investigadora salienta que este tem sido um fator destacado por múltiplos académicos que participam no projeto PAOLA, independentemente das suas nacionalidades. “É uma questão unânime e transversal. Se existissem mais estruturas que abordassem estes assuntos ou que, pelo menos, sensibilizassem as pessoas de forma mais estruturada e clara, este tipo de pensamentos não existiriam.” Susana de Sousa Lourenço destaca também que muitas instituições não querem “dar voz” às vítimas por receio de verem as suas reputações afetadas, e acabam por instaurar uma “cultura do silêncio”.

No caso de Nirvana, foi-lhe pedido que fosse a algumas consultas de psicologia e mudaram-na de gabinete para que conseguisse evitar contacto com o académico; ainda assim, as interações discriminatórias e abusivas continuaram. Desenvolveu uma depressão profunda e começou a ser medicada. “Nessa fase, vivia completamente assustada dele. Quando ouvia a sua voz no corredor, não saía do meu escritório durante todo o dia, porque assustava-me imenso”, confessa.

Durante cinco anos foi este o seu quotidiano e, sem um vislumbre da melhoria da sua experiência, candidatou-se a uma posição noutra universidade europeia, na qual trabalha como investigadora há dois anos. “As coisas melhoraram muito desde que saí da Finlândia. Fiquei surpreendida com o facto de o meu superior me respeitar aqui, mas, aparentemente, mereço respeito. Não sei porque me fizeram acreditar que não merecia.”

Francisco Valente Gonçalves salienta que a existência de comportamentos antiéticos é transversal a qualquer instituição. “Até mesmo nos países que acreditamos estarem muito à frente nestas áreas, nomeadamente os anglo-saxónicos, que repelem tudo aquilo que lhes possa causar algum tipo de responsabilização, e os países nórdicos europeus, nos quais centenas de pessoas querem reportar e não sabem como o fazer”, explica o investigador principal do PAOLA.

Os investigadores do projeto frisam que a experiência de cada parceiro europeu acaba por revelar as mesmas questões e preocupações discutidas no panorama português. “A cultura organizacional e institucional acaba por ser transversal. Já está tão enraizada e é tão sistémica que é difícil implementar mudanças que tenham um impacto imediato”, atesta Susana de Sousa Lourenço. O receio de represálias, o descrédito pessoal, as dificuldades e desconhecimento sobre como denunciar, a centralidade das dinâmicas de poder e a inércia das instituições são problemas “transversais” aos vários países analisados.

Morteza Mahmoudi testemunhou estes problemas em primeira mão. Em entrevista ao Gerador, o académico iraniano, especialista em nanomedicina e medicina regenerativa, explica que o seu trabalho faz com que as viagens a diferentes países e as visitas a múltiplas instituições sejam muito frequentes. “Tenho andado a visitar universidades na Europa e também nos Estados Unidos e, em qualquer uma delas, em qualquer área em que esteja a trabalhar, vejo sempre académicos a sofrer de assédio e de bullying”, conta.

Motivado por estas experiências, em 2018, publicou um artigo na revista Nature sobre a dificuldade que estudantes internacionais têm de denunciar estas situações. “Tive um enorme número de respostas, muito para além do feedback que alguma vez recebi por mais de uma centena de artigos científicos publicados”, confessa. Nesse mesmo ano decidiu fundar a Academic Parity Movement, uma organização sem fins lucrativos que visa erradicar o bullying, a discriminação e a violência académicas.

O cientista iraniano frisa que este tipo de comportamentos são visíveis em qualquer relação académica que seja pautada por diferenças de poder. “Deter uma posição de poder sem saúde psicológica e sem ter sido treinado e formado num ambiente saudável, pode fazer com que as pessoas sejam bullies no futuro.” Por sua vez, Susana de Sousa Lourenço destaca que estes comportamentos são adotados mesmo por investigadores e professores jovens. “Isto acaba por ser tão sistémico que estes comportamentos também são replicados por pessoas que começaram a sua carreira há pouco tempo”, ressalva a investigadora.

Enquanto psicólogos, Francisco Valente Gonçalves e Susana de Sousa Lourenço recebem casos de académicos que relatam comportamentos antiéticos. A par das consultas de psicologia, os trabalhos de investigação que desenvolvem com outros colegas fizeram com que percebessem que muitas instituições não tinham uma resposta adequada para estes casos. “Daí nasceu a ideia de criarmos o observatório PAOLA, em colaboração com outros parceiros”, explica o investigador principal do projeto.

Através do financiamento da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, a equipa está a desenvolver uma plataforma, com lançamento previsto para setembro, para agregar dados sobre comportamentos antiéticos no contexto académico. “Um dos objetivos é termos universidades a enviarem-nos um e-mail com o número de comportamentos antiéticos que foram reportados, a que tipo de comportamentos se referem [as denúncias], e quantos casos foram investigados e concluídos”, explica o investigador.

“A expectativa é alta”, diz Susana de Sousa Lourenço. “O trabalho que estamos a desenvolver visa precisamente que as instituições académicas ganhem e ampliem a consciência de que não pode haver uma cultura de silêncio e de que as pessoas que pretendam reportar estes comportamentos têm o direito a fazê-lo. Abordar estes assuntos só fomenta um melhor ambiente dentro das instituições, que têm a ganhar com o facto de falarmos sobre os problemas de forma proativa.”

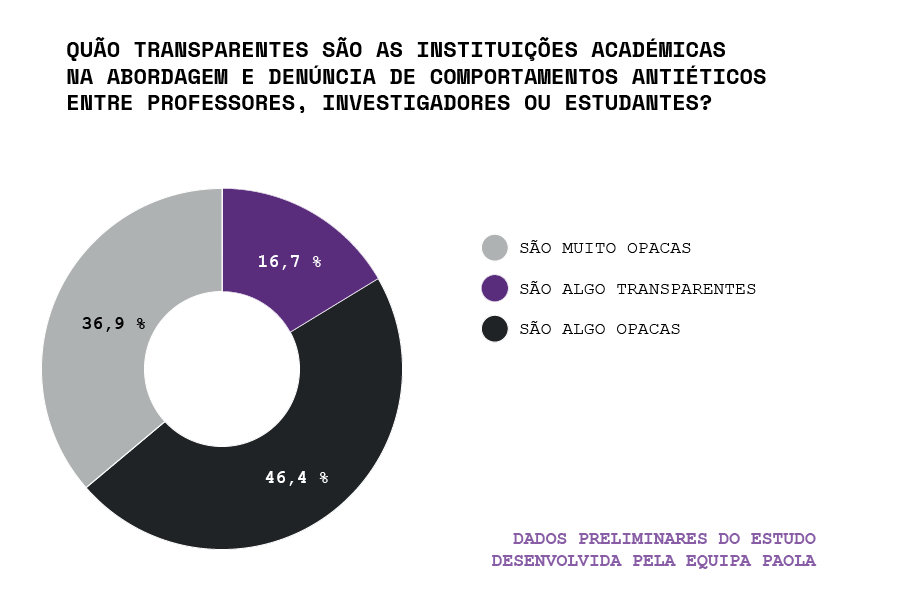

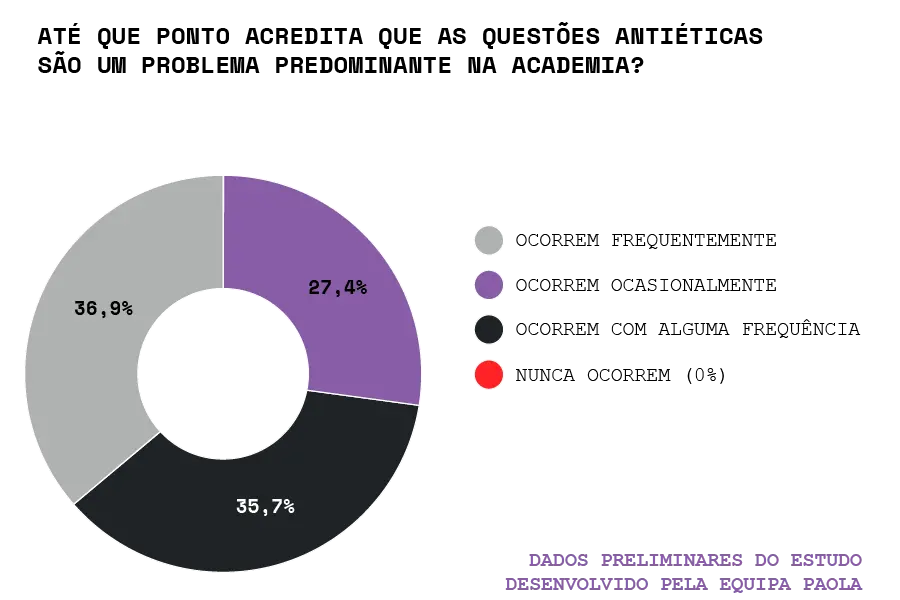

Ainda assim, a atitude das instituições perante a existência e a denúncia destes comportamentos nem sempre é a mais adequada. Nos dados preliminares do estudo que estão a desenvolver, em que participaram 84 académicos que estudam e/ou trabalham em instituições do Brasil, Reino Unido e de 15 países europeus, a avaliação das instituições no que se refere ao tratamento destes casos não é positiva. Desde logo, nenhum dos participantes inquiridos afirmou que os comportamentos antiéticos não eram uma realidade na academia, e cerca de 36,9% disseram que estes ocorrem frequentemente.

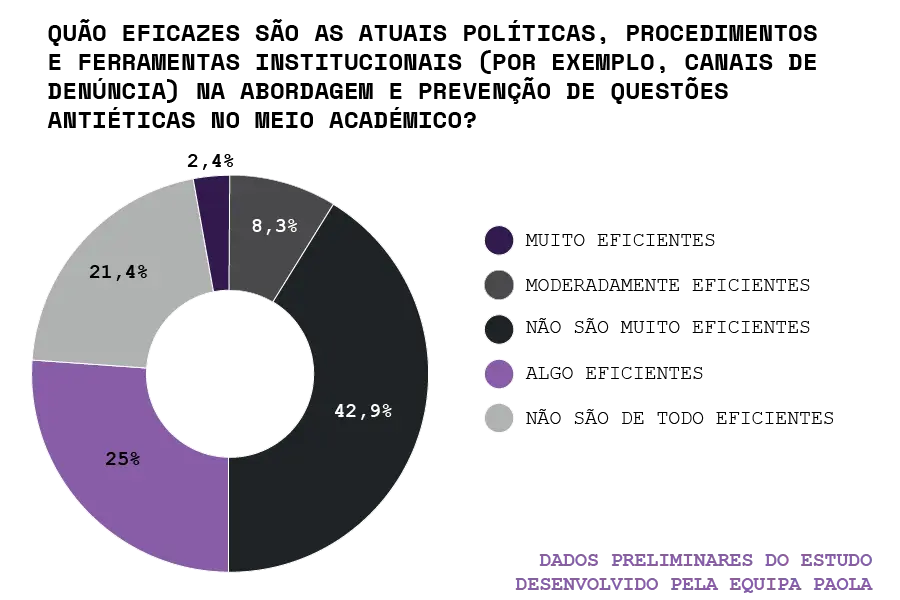

Ao mesmo tempo, apenas 2,4% dos participantes considerou que as políticas, procedimentos e ferramentas usadas pelas instituições para lidar e prevenir comportamentos antiéticos são “altamente eficientes”. A grande maioria dos académicos inquiridos (84,5%) não considerou que estas ferramentas e políticas fossem fáceis de usar, e cerca de 64,6% referiram que a confidencialidade não é assegurada no processo da denúncia. A maioria dos participantes também não considerou que as instituições são transparentes em relação a estes problemas, com cerca de 36,9% a referirem “muita opacidade”.

Por sua vez, metade dos inquiridos apontou que as instituições oferecem “muito pouco” e “pouco” (26,2%) apoio legal às vítimas. Quanto ao apoio psicológico, apenas 2,4% dos participantes consideram que as instituições oferecem “muito” apoio, enquanto que 44% consideram que oferecem “muito pouco”.

A maioria dos casos de assédio e de bullying que chegam a público demonstram como as instituições protegem os agressores e afastam as vítimas, diz Morteza Mahmoudi. “Há muitas razões para isto, nomeadamente o facto de que os bullies são, muitas vezes, bem financiados, e as universidades não querem perder esse financiamento.” O cientista sustenta que os agressores usam frequentemente os seus contactos dentro das instituições para prejudicar os seus alvos. “Nestas condições, as instituições enviam sinais positivos aos agressores: de que eles estão a ser protegidos. Se existirem sinais negativos por parte dos alvos, forçam o código do silêncio, ou fazem com que eles sejam afastados das instituições.”

Nirvana diz que não se arrepende de ter denunciado o seu supervisor, ainda que a denúncia a tenha forçado a abandonar a Finlândia. “Daqui a trinta anos, não quero ter o cargo da chefe de divisão a quem fiz a denúncia e que, provavelmente, teve o mesmo tipo de problemas que eu, e manter-me em silêncio. Não quero sentar-me no meu escritório quando alguém fizer uma denúncia e pensar que nada mudou.”

“Para as mulheres em todo o lado, estou com vocês. Nas noites em que se sentem sozinhas, estou com vocês. Quando as pessoas duvidam de vocês ou vos rejeitam, estou com vocês. Lutei estes dias todos por vocês. Por isso, nunca parem de lutar, eu acredito em vocês. Como escreveu a autora Anne Lamott: ‘Os faróis não percorrem uma ilha à procura de barcos para salvar; apenas ficam ali a brilhar.’ Embora não possa salvar todos os barcos, espero que, ao falar hoje, tenham absorvido um pouco de luz, um pequeno conhecimento de que não podem ser silenciadas, uma pequena satisfação por justiça ter sido feita, uma pequena garantia de que estamos a chegar a algum lado, e uma grande, grande consciência de que são importantes, inquestionavelmente, de que são intocáveis, de que são belas, de que devem ser valorizadas, respeitadas, inegavelmente, a cada minuto de cada dia, de que são poderosas e de que ninguém vos pode tirar isso. Para as mulheres em todo o lado, estou com vocês. Obrigado.”