Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, conhecido como IPCC, divulgou a 20 de março um relatório que António Guterres, secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), descreveu como “um guia de sobrevivência para a humanidade”. Este relatório síntese do Sexto Ciclo de Avaliação, formado por vários grupos de cientistas de diversos países que trabalharam sob a égide da ONU e avaliaram ao longo dos últimos anos as alterações no clima do planeta, resume os resultados de seis outros publicados entre 2018 e 2022. Cada grupo de trabalho contribuiu com um relatório diferente (com os subtítulos A Base da Ciência Física, Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade e Mitigação das Alterações Climáticas), tendo sido desenvolvidos ainda três relatórios especiais (Aquecimento Global de 1,5°C, Alterações Climáticas e o Solo e O Oceano e a Criosfera num Clima em Mudança).

O documento desenvolve extensivamente as consequências das alterações climáticas desencadeadas pelo ser humano e as medidas necessárias para limitar o aquecimento global a 1,5ºC (graus Celsius) acima dos valores pré-industriais, salientando que tal ainda é possível, mas cada vez mais improvável, e que a humanidade deve lutar por uma meta o mais próxima possível desse valor. Ainda assim, já no final do ano passado, relatórios da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas) e do UNEP (Programa das Nações Unidas para o Ambiente) apontavam para uma possível subida global da temperatura de 2,5ºC até 2100, com estimativas no intervalo de 2,1 a 2,9.

Um ano depois, o Emissions Gap Report do UNEP de 20 de novembro (a 14.ª edição deste relatório de avaliação anual) tem logo como subtítulo Broken Record – Temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again). Estes relatórios estão de facto a tornar-se num ‘disco riscado’, verificando repetidamente que as temperaturas continuam a aumentar e que os cortes de emissões continuam a não ser suficientes. Apesar de algum progresso ter sido conseguido desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, mesmo que as nações cumpram as contribuições incondionais, o aquecimento global só será limitado a 2,9ºC, descendo esse número para 2,5 na eventualidade de os países implementarem também as contribuições condicionais.

Com o fim do ano a aproximar-se, já se tornou bastante claro que 2023 está a ser um ano preocupantemente atípico. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o programa Copernicus Climate Change Service (C3S) da União Europeia estimam que julho tenha sido o mês mais quente de que há registo. Estes dados foram imediatamente acompanhados por declarações de António Guterres, que os classificou como “um desastre para todo o planeta”. “E para os cientistas, é inequívoco – os seres humanos são os culpados”, acrescenta o secretário-geral da ONU: “Tudo isto é inteiramente consistente com as previsões e os repetidos avisos. A única surpresa é a velocidade da mudança. As alterações climáticas estão aqui. É assustador. E é apenas o começo. A era do aquecimento global terminou; a era da ebulição global chegou.”

O último boletim mensal do C3S prevê que 2023 seja o ano mais quente desde que há registo. A cientista Samantha Burgess, vice-diretora do serviço de monitorização, diz que estamos “atualmente 1,43ºC acima da média pré-industrial”, frisando que a “urgência de uma ação climática ambiciosa na COP28 nunca foi tão grande”. A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai decorrer do dia 30 deste mês até 12 de dezembro no Dubai, é o espaço de negociação anual para o qual a comunidade científica olha sempre sem grandes expetativas e da qual sai, ainda assim, desiludida ano após ano.

Ainda, na sequência do artigo “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”, publicado em janeiro de 2020 por cientistas membros da Alliance of World Scientists e que já conta com mais de 15.000 assinaturas, uma equipa internacional de 12 cientistas publicou a 24 de outubro um novo relatório em jeito de atualização. “A vida no planeta Terra está sob cerco”, escrevem logo na abertura. Salientam que a comunidade científica anda a alertar há décadas e que, “infelizmente, o tempo acabou. Estamos a assistir à manifestação dessas previsões à medida que uma sucessão alarmante e sem precedentes de recordes climáticos são ultrapassados, provocando o desenrolar de cenas de sofrimento profundamente angustiantes. Estamos a entrar num domínio desconhecido no que diz respeito à crise climática, uma situação que ninguém jamais testemunhou em primeira mão na história da humanidade”.

Há uma imensidão de abordagens e interpretações do que poderiam ser estes blocos de legislação considerados revolucionários. Desde o On Fire: The burning case for a Green New Deal de Naomi Klein, ao Climate Crisis and the Global Green New Deal: The political economy of saving the planet de Noam Chomsky e Robert Pollin, do Pacto Ecológico Europeu (ou Green New Deal) à proposta inicial feita ao Congresso americano, estes textos têm em comum o facto de visarem a neutralidade climática através de uma transição justa e com uma consciência interseccional. A lógica é simples: já que é necessário reestruturar completamente a sociedade para conseguirmos resgatar o planeta do abismo para onde o (ou ‘nos’) atiramos, porque não tentar resolver uma multiplicidade de outros problemas? Porque não tentar começar ‘de novo’? Porque não assegurar “a fundação de um novo contrato social centrado na ecologia e na justiça social”? Desta forma, os documentos definem metas específicas para a descarbonização energética e para a redução das emissões, enquanto criam possibilidades de mecanismos que suportem as populações neste momento de transição e tentem equilibrar desigualdades sociais sistémicas, como criação de empregos ‘verdes’, garantias de oportunidades iguais, sistemas de saúde universais e fundos de apoio financeiro.

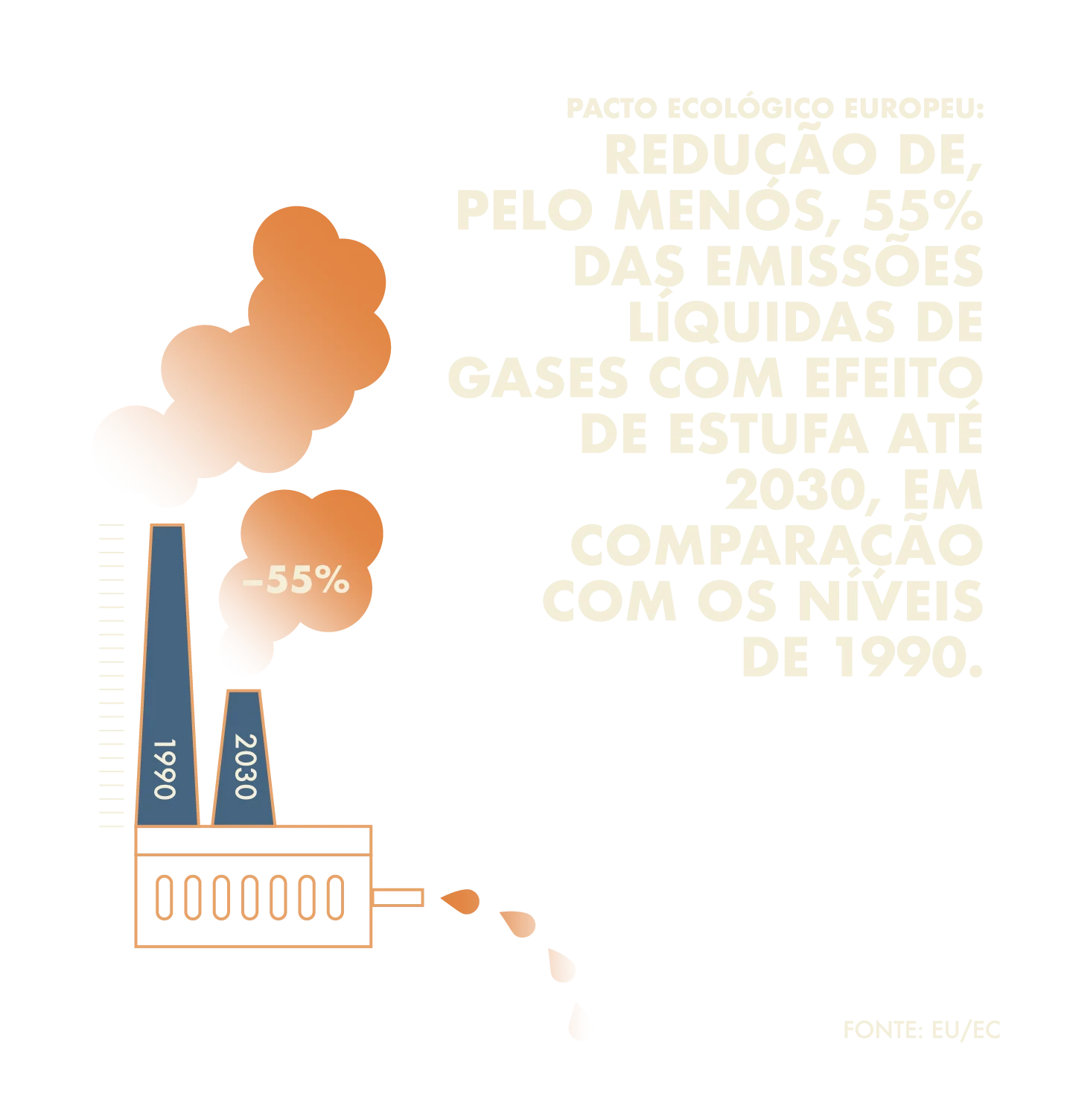

O Pacto Ecológico Europeu é um conjunto de iniciativas políticas coordenadas em toda a União Europeia (UE). Fornece um quadro legislativo que exige a todos os estados-membros a tomada de medidas concretas, de forma a se conseguir reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) até (pelo menos) 55% em comparação com os níveis de 1990 até 2030 e alcançar as zero emissões até 2050. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia e principal impulsionadora do Pacto, quer que a Europa seja o primeiro continente com impacto neutro no clima terrestre, ainda que (juntamente com os políticos americanos a trabalhar para a criação de um pacote semelhante) haja também uma tentativa de inspirar países de todos os continentes a fazer o mesmo. As instituições europeias prometem “melhorar o bem-estar e a saúde dos cidadãos e das gerações futuras”, assegurando “ar fresco, água limpa, solos saudáveis e biodiversidade”, “edifícios renovados e mais eficientes em energia”, “alimentos saudáveis e a preços acessíveis”, “mais transportes públicos”, “energia mais limpa e inovação tecnológica de ponta”, “produtos de maior duração que podem ser reparados, reciclados e reutilizados”, “empregos preparados para o futuro e formação de competências para a transição” e “indústria resiliente e globalmente competitiva”.

Um dos pontos fulcrais do Pacto é a dissociação do crescimento económico da utilização de recursos e da emissão de GEE. A possibilidade de se conseguir este decoupling na prática tem, no entanto, sido bastante questionada, inclusive pelo Gabinete Europeu do Ambiente. O movimento degrowth também critica fortemente esta abordagem. O conceito de decrescimento económico já existe pelo menos desde o século XIX e tem as suas origens ideológicas espalhadas por vários países, mas o movimento ecológico contemporâneo nasceu nos anos 70 e concentra-se na crítica “ao sistema capitalista global que procura o crescimento a todo o custo, causando exploração humana e destruição ambiental”. “O movimento de decrescimento de ativistas e investigadores defende sociedades que priorizam o bem-estar social e ecológico em vez de lucros corporativos, superprodução e consumo excessivo. Isso requer uma redistribuição radical, redução do tamanho material da economia global e uma mudança nos valores comuns em direção ao cuidado, solidariedade e autonomia. Decrescimento significa transformar as sociedades para garantir a justiça ambiental e uma boa vida para todos dentro dos limites do planeta.”

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) – bem como o Fórum Económico Mundial – também sugere o decrescimento económico como algo a considerar na luta contra o colapso climático, referindo, num dos relatórios de 2022, que a investigação relativa a este tipo de políticas questiona “a sustentabilidade e o imperativo de mais crescimento, especialmente em países já industrializados, e argumenta que a prosperidade e a ‘Vida Boa’ não estão imutavelmente ligadas ao crescimento económico”. Um artigo publicado na revista Nature, por exemplo, sugere que “as economias ricas devam abandonar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) como meta, diminuindo as formas de produção destrutivas e desnecessárias para reduzir o uso de energia e materiais e concentrando a atividade económica em garantir as necessidades humanas e o bem-estar”.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), One Health “é uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas. Reconhece que a saúde dos seres humanos, animais domésticos e selvagens, plantas e o ambiente mais amplo (incluindo ecossistemas) estão intimamente ligados e interdependentes”. William Addey é ativista climático, membro da Scientist Rebellion (SR) e da Extinction Rebellion (XR); é veterinário, investigador e faz parte de uma associação que procura promover uma prática veterinária mais sustentável, a Association Ecovéto, trabalhando sempre a partir da perspetiva de One Health. Lara Fontes também é veterinária e investigadora; foi estagiária no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária no âmbito do consórcio de investigação Programa Conjunto Europeu One Health e terminou em abril a sua tese One Health em Portugal: Caracterização da colaboração multissetorial para alerta precoce, avaliação de riscos e controlo de doenças zoonóticas.

Logo no início da conversa por videochamada, William Addey confessa sentir que, em relação à crise climática, “pedimos sempre respostas às pessoas erradas” e que receia ser uma das pessoas erradas. “Acredito fortemente que os jovens são aqueles que devem ser ouvidos neste momento, como a Lara. E, similarmente, eu sou o tipo de pessoa que se foca em técnica e inteligência, então faço parte do problema, porque, se quisermos encontrar uma saída para a porcaria em que nos metemos, através de desobediência civil ou de outros meios, não vai ser a mente racional que nos vai salvar, porque foi a mente racional que nos trouxe até aqui.” Lara Fontes também diz ter receios: “sinto que nunca sei se estou a fazer o suficiente. Todos nós podemos fazer alguma coisa, mesmo que sejam apenas pequenas coisas no dia a dia. Mas não sei se me posso chamar ativista climática. Acho que todos deveríamos ser – ou até somos, de certa forma, se estamos empenhados na luta pelo planeta –, mas respeito imenso o que o William e todos os outros ativistas estão a fazer com a XR e a SR” (uns minutos depois, este diz firmemente que “nós, cientistas, devemos envolvermo-nos em ações de desobediência civil”).

No meio de tanto caos, por entre os efeitos das alterações climáticas e a luta por um planeta mais saudável e uma vida melhor, acredita que “ One Health surge talvez como uma solução para o futuro”. O colega francês pergunta-lhe: “acreditas que é uma possibilidade real, ou é tudo uma ilusão? Poderíamos ter humanos saudáveis, animais saudáveis, e um ambiente saudável?” A jovem portuguesa diz que, já que tem trabalhado precisamente nisso em Portugal, pode dar a perspetiva do contexto português. “Neste momento, gosto de acreditar que One Health é possível; pode ser uma utopia, mas é algo pelo qual lutar de qualquer maneira.” Explica que é uma área ainda muito fragmentada e “direcionada principalmente a um pequeno nicho”, que é abordada na formação veterinária, mas normalmente não na formação médica, e que “a parte de meio ambiente continua a ser muito negligenciada”. Ainda assim, “tem recebido mais atenção das instituições, tem ajudado a mudar algumas coisas, as pessoas estão a falar mais sobre One Health – é pelo menos um ponto de partida”.

“Mas sinto que é incrivelmente óbvia a falta de comunicação entre o sistema de saúde humana e o sistema de saúde animal. Não há facilidade de comunicação, é tanta burocracia para a informação ir de uma ponta a outra, e às vezes, especificamente quando se trata de doenças zoonóticas, o sistema de saúde humana não está informado sobre o que está a acontecer na área animal, e as pessoas podem aparecer com sintomas de doenças zoonóticas que não estão na lista de diagnósticos diferenciais mais óbvios. Então, só por aí já há muito trabalho a ser feito.” Lara Fontes refere o caso das doenças transmitidas por vetores (segundo a OMS, “os vetores são organismos vivos que podem transmitir patogénicos infeciosos entre humanos ou de animais para humanos”, como “parasitas, vírus e bactérias” – ou seja, organismos como mosquitos podem transmitir agentes patogénicos como bactérias que podem provocar doenças em seres humanos). As alterações climáticas estão a aumentar o risco de surtos deste tipo de doenças, mas a “invasão humana do mundo animal e dos habitats” está a contribuir também, já que “este contacto mais próximo, que não deveríamos ter, está a deixar-nos mais vulneráveis a essas doenças – e a covid provou isso. É bastante óbvio que a nossa relação com o mundo selvagem tem de ser repensada”.

William Addey diz que há várias coisas que o perturbam. “Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito no trabalho como veterinário é que eu sei que os pacientes, os animais que tento curar, implicam a produção e utilização de muitos plásticos, muitos produtos químicos e muita eletricidade, e exigem muito transporte, e tudo isso mata outros animais. Matamos animais para ajudar outros animais, e ganhamos dinheiro com isso! E nós, enquanto civilização, comemos os nossos pacientes!” Pergunta-se como poderiam ser cuidados de saúde de uma forma que seja verdadeiramente atenciosa. “O que eu sinto é muito desespero com isso, porque a saúde como a vemos atualmente não está no lugar certo – não estamos a ‘cuidar’ direito, nem de nós, nem dos animais, nem do planeta”, afirma, adicionando que “mantemos os animais fracos e no mínimo do seu potencial porque achamos que é bom para nós, e depois ainda achamos que somos os bons da fita”.

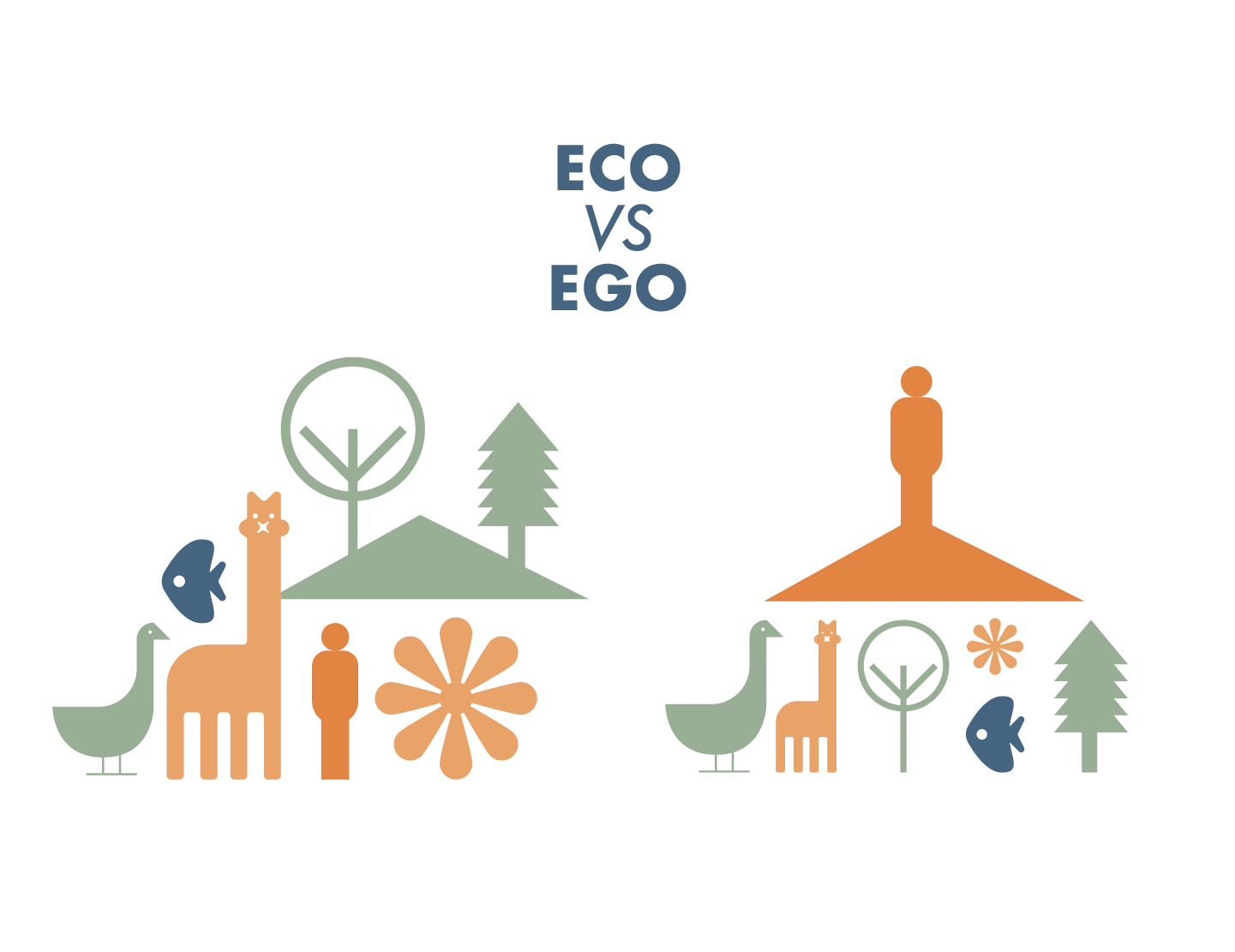

A investigadora portuguesa continua. “Vemos os animais e o meio ambiente como ferramentas e veículos para a nossa própria saúde, como um meio para um fim, e esse não é o objetivo de One Health. A visão é pôr todos esses campos no mesmo nível, em equilíbrio, e vê-los como interdependentes – porque são interdependentes. E ainda estamos muito longe de chegar lá, a essa visão antropocêntrica ainda está muito presente”, e, de certa forma, “ainda é controverso atribuir o mesmo peso a humano, animal e meio ambiente e tratá-los a todos como iguais”. O francês reflete que, para si, “One Health é uma construção social que se baseia em unir as pessoas para trabalharem juntas. É um conceito útil, mas por ser socialmente construído, tentamos fazer com que caiba em caixas, mas não cabe, nem cabe em instituições; é um conceito subjetivo, e estamos a tentar torná-lo objetivo e explicativo. Nem sequer conseguimos definir saúde, é uma coisa que é diferente para toda a gente. Então, entender o conceito, e como ele foi construído, é aceitar ir além dele”.

Lara Fontes intercede que “deveria ser o que o William está a dizer, algo que mobiliza diversos setores, que é transdisciplinar, que inclui as comunidades, atinge diferentes níveis da sociedade, para que possamos lidar com todas as ameaças de forma integrada, e equilibrar a interface saúde humana-animais-ambiente”, ao que o veterinário responde que sim, essa seria a ideia, mas que “a questão é se o conceito é maduro o suficiente para chegar lá”. Comenta que “talvez ainda lidemos com todas estas questões de uma forma meio arcaica. Acredito que algum dia haverá uma democracia One Health, mas não para já. Por agora, ainda agimos sempre segundo uma mentalidade de ‘nós ou eles’. E a visão do mundo de One Health implica não matar os mosquitos pela nossa saúde, porque os mosquitos têm tanto direito a existir como nós, o que temos é de aprender a coexistir”. “É sempre aquela ideia de nos protegermos de todo o resto. Mas eu gosto de acreditar que existem pessoas boas por aí, então, se procurarmos um modo de vida com empatia, tem de haver alguma maneira de mudarmos tudo isso”, completa a investigadora.

“Então, a questão é: como seria um relacionamento saudável com os animais? E como seria a renaturalização do planeta? Como podemos trazer o mundo selvagem de volta às nossas vidas, e como podemos devolver o mundo selvagem a si próprio também?”, questiona William Addey. “Sofremos com depressões e aborrecimento, e estamos aborrecidos porque as nossas vidas giram à volta de controlo e artificialidade, longe de qualquer entusiasmo ou espontaneidade, então criamos ainda mais distrações artificiais. E uma das ideias que se pode tirar da renaturalização é que a nossa civilização e o nosso modo de vida, no ponto em que estão agora, não significam ou garantem felicidade, nem significam ou garantem saúde. Trocamos o mundo natural pela segurança e pelo conforto das cidades, e agora sentimo-nos miseráveis. Então, como construímos uma sociedade baseada em conexão, vulnerabilidade, incerteza e cuidado? Porque nós, humanos, estamos em guerra com a animalidade e com o mundo natural em geral há muito tempo. E nós precisamos deles, mas eles não precisam de nós.”

No livro Losing Eden: Why Our Minds Need The Wild (publicado em Portugal como Perder o Paraíso: As nossas mentes precisam da natureza no início do ano pela editora Temas e Debates), Lucy Jones explora a relação cada vez mais disfuncional que o ser humano contemporâneo tem com o mundo natural e as consequências profundas da perda dessa ligação. Vivemos fechados entre paredes e qualquer contacto que temos com o mundo selvagem é esporádico; na opinião da autora e de todos os investigadores que entrevistou, temos urgentemente de recuperar essa ligação. O poder curativo da natureza é o grande foco do livro, e esse poder pode estar nas coisas mais simples (e, no entanto, nada óbvias para a maior parte de nós), como o facto de certas bactérias presentes no solo ajudarem a desenvolver o nosso sistema imunológico e, até, a combater a ansiedade e a depressão. Outro ponto importante é que, a par dos benefícios que uma relação saudável com o mundo natural traria para os seres humanos, o próprio mundo natural também dela beneficiaria largamente, uma vez que é muito difícil amar e cuidar de algo que não se conhece.

A certo ponto, a escritora e jornalista refere a teoria da gestão do terror (a TMT, do inglês terror management theory), que em 2005 os investigadores Sander Koole e Agnes van den Berg (psicóloga ambiental) aplicaram à relação que a maioria dos seres humanos tem com a natureza. A TMT é uma teoria da psicologia social e evolutiva que implica um conflito psicológico decorrente do choque entre o instinto de autopreservação e a consciência de que a morte é inevitável e imprevisível. Neste contexto, como o mundo natural é associado às leis naturais da vida, os seres humanos têm tendência a distanciar-se desse mesmo mundo natural como forma de se protegerem contra o terror existencial – colocando-se acima de todas as outras espécies e, logo, acima da própria morte.

Lucy Jones escreve que o enquadramento da TMT “de alguma forma explica a nossa separação da natureza, como e por que nos afastamos do mundo natural, e o que vemos, ou fingimos não ver. Acredito que isto explica em parte o que está a acontecer na sociedade em geral em resposta ao colapso ecológico. Reflete o ato da sociedade inteira ignorar o facto científico de que o nosso mundo está a morrer. Aparentemente, somos capazes de ler sobre extinção em massa ou aceitar que estamos relegando o Homo sapiens a uma espécie com vida curta, mas ao mesmo tempo continuamos com as nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Não queremos acreditar e temos uma capacidade incrível de nos afastarmos, seguir em frente e distrairmo-nos. Ao nos distanciarmos ainda mais do mundo vivo, podemos continuar a colocar os dedos nos ouvidos e esperar que tudo isso desapareça ou que alguém o resolva por nós. É a negação da morte à escala global e planetária”.

William Addey aponta que “a proporção entre animais domésticos e animais selvagens no mundo é absurda. Como é que isto faz sentido? Não permitimos que haja mais espaço para animais selvagens, estamos a eliminá-los a todos”. E estamos a destruir o solo também; os solos estão a ficar cada vez menos férteis e cada vez mais degradados a nível mundial, devido a fatores como agricultura intensiva com uso exagerado de químicos, desflorestação e aquecimento global. É muito difícil, no entanto, haver um consenso quanto a estimativas da capacidade produtiva dos solos, já que estamos a falar de dados difíceis de medir e que os solos variam imenso a nível de caraterísticas e condições; nos últimos anos, têm sido recorrentes as notícias em que se reporta que a Terra apenas consegue providenciar mais algumas dezenas de colheitas (30 ou 60 ou 100), ou que a agricultura a nível mundial irá sucumbir em breve, mas essas declarações têm sido sempre refutadas pela comunidade científica. William Addey diz que “existe esta ideia de colheita nobre”, que se traduz por algo como: “leva apenas o que precisas, e usa tudo o que levas, leva apenas o que é oferecido, sente-te grato pelo que te foi oferecido, e devolve na mesma quantidade, porque foi-te dado de forma gratuita, e quando tens a mais, dá a quem não tem”. Trata-se de uma visão de “uma economia de dom, não de uma economia baseada na escassez, porque o dom da vida aplica-se a todos. Isso, sim, é realmente radical”.

O movimento rewilding, que em português se pode traduzir por renaturalizar, defende uma abordagem à conservação natural que implica simplesmente deixar a natureza cuidar de si mesma. Trata-se de deixar “que os processos naturais moldem a terra e o mar, reparem ecossistemas danificados e restaurem paisagens degradadas”, o que também ajuda a “aliviar alguns dos problemas mais urgentes da sociedade”, como as alterações climáticas. Adicionalmente, rewilding relaciona-se com a maneira como pensamos; é “sobre ter consciência de que somos apenas uma espécie no meio de muitas, unidas numa intrincada rede de vida que nos liga à atmosfera, ao clima, às marés, ao solo, à água fresca, aos oceanos e a todas as outras criaturas vivas no planeta”. Pedro Prata, biólogo, ecologista e diretor da Rewilding Portugal, explica ao Gerador que “uma coisa que é clara é que, na natureza, os ecossistemas e as populações selvagens, quando têm condições que lhes permitam regenerar os seus números e os seus processos por si só, o fazem muito mais rapidamente do que quando são auxiliados por humanos. Até porque é demasiado complexo para o ser humano entender todas as relações de um ecossistema por inteiro, e se houver a disponibilidade de tempo, de espaço e dos elementos necessários, os ecossistemas conseguem encontrar as dinâmicas para reestabelecer o equilíbrio e regenerar. E isso é um princípio basilar do que é o rewilding, ou a renaturalização, que é simplesmente encontrar espaço para que isso aconteça”.

A Rewilding Portugal é uma organização sem fins lucrativos de ambiente que trabalha com restauro ecológico e conservação da natureza. Integrada na Rewilding Europe, a sua atividade teve início em janeiro de 2019 e tem-se focado “no Grande Vale do Côa, que é a extensão da bacia hidrográfica do rio Côa e os seus afluentes desde a serra da Malcata até ao Douro, e que conecta várias áreas classificadas da rede Natura, parte das reservas naturais, e que já funciona como corredor ecológico”. Pedro Prata diz que “há alguns entraves para que o seu funcionamento possa ser ideal, e então o que nós estamos a fazer é intervir nessas dificuldades para melhorar o funcionamento do corredor ecológico, trazer mais vida selvagem, torná-lo mais resiliente, que isso seja reconhecido pelas pessoas, que haja a retribuição socioeconómica deste trabalho para as pessoas que aqui moram, e, ainda, dar a conhecer este território como um futuro destino de natureza e património natural, reconhecido nacional e mundialmente”.

O líder da equipa brinca que tudo isto soa muito vago, procedendo a tentar clarificar como a abordagem funciona na prática. Sendo que se trata de território “quase 100% privado, no regime de minifúndio”, para ser possível a intervenção é necessário “adquirir os direitos e fazê-lo através da aquisição de propriedades”. A estratégia é “estabelecer várias pequenas-médias áreas protegidas de direito privado ao longo do Côa, fazendo uma espécie de abordagem stepping stones, em que cada uma dessas áreas está a influenciar o seu entorno imediato e não está distante das outras, de forma que também se possam influenciar mutuamente”. Uma das medidas em fase de implementação neste momento é a reintrodução dos grandes herbívoros na área, que são “peças fundamentais para a recuperação”, tanto a nível de números como a nível de diversidade biológica. “Estes ecossistemas estão marcados por uma regeneração natural ainda a acontecer por via da diminuição da intensidade das atividades humanas nesta paisagem (sejam florestais, sejam agrícolas, ou mesmo de pastorícia), e ainda não há números suficientes de animais selvagens para existirem as dinâmicas naturais necessárias, sendo que também há a presença irregular dos seus predadores e das aves necrófagas.”

“Por outro lado”, continua Pedro Prata, “há que evitar que algumas das ameaças que comprometem espécies e habitats também sejam diminuídas”. Uma dessas ameaças são os fogos florestais, que “historicamente têm tido uma frequência e intensidade demasiado alta e não natural neste território”. Para tentar impedir os incêndios, é precisa vigilância apertada, que fazem com uma equipa própria e também com “uma rede de contactos de proximidade”, que, se necessário, dão o “alerta em tempo útil”. “Depois, ajudamos as forças de combate, indicando os melhores caminhos, as fontes de água, e auxiliando nas tarefas que for preciso.” O objetivo é que a presença da Rewilding “seja um facilitador da deteção e combate a incêndios, mas também seja um dissuasor dos comportamentos que levam a que haja incêndios”. Outra das medidas é a “preparação para a convivência com os grandes predadores”, de forma que animais como o lobo e o lince, que são “historicamente presentes” na zona, mas que foram perdendo os seus números e passado a existir de forma irregular, possam recuperar as suas dinâmicas. A Rewilding tenta “aumentar a biomassa de presas selvagens disponíveis, sejam eles herbívoros grandes ou pequenos”, e dificultar “o acesso àquela que tem sido a presa tradicional nos últimos tempos, que são os animais mais domésticos, o tem levado a um grande problema de coexistência e de conflito com as atividades pecuárias”, com medidas de prevenção e proteção específicas.

“Isto são algumas das coisas que fazemos do ponto de vista ecológico. Depois temos também muita atividade do ponto de vista socioeconómico.” Têm tentado promover algumas secções do território como destino de natureza, “e para isso é preciso organizar o território para ter a capacidade de receber o interesse que venha a desencadear”. “Iniciámos já há três anos uma rede de operadores turísticos nesta região, que agrega diversas empresas, desde os alojamentos, à restauração, a produtores locais, a guias de natureza, a operadores de transportes, para que, trabalhando em conjunto, possam oferecer uma oferta mais complementar, fazendo uso da sinergia entre todos”, que promovem através da Rede Côa Selvagem, que “neste momento já conta com 30 e tal empresas envolvidas”. Como a Rewilding Portugal “tem um plano a longo prazo, uma visão para o futuro e um compromisso geracional para o conseguir alcançar”, que não “se esgota na execução de medidas temporárias por via de projetos específicos”, também existe um grande trabalho de contacto com as comunidades. “Trabalhamos e vivemos aqui na região, muitos de nós até são daqui, e, portanto, temos facilidade de rapidamente aceder, ouvir e trabalhar em conjunto com as pessoas para encontrar soluções melhores, e fazemos muitas sessões informativas nos diferentes locais onde atuamos, convidando as pessoas para virem conhecer o trabalho, a organização, as pessoas que dela fazem parte, para que, sendo-se o mais transparentes, claros e presentes possível, haja continuidade do trabalho”.

Pode parecer paradoxal levar a cabo tantas iniciativas quando o objetivo final é devolver o território a um estado de natureza selvagem, mas a organização (e o movimento em geral) acredita que esta intervenção de conservação inicial é necessária para ‘anular’ a intervenção humana que ao longo do tempo foi degradando os espaços e impedindo a continuação dos processos naturais. A organização até disponibiliza um guia no seu website para quem quiser renaturalizar a sua propriedade, no qual se explica que não existe “um conjunto definido de ações a serem tomadas”, mas que é necessário “entender o que pode estar a faltar na paisagem (espécies-chave, processos naturais) e restaurar algumas dessas peças que faltam”, dando assim “um empurrão à natureza”. A ONU também já apontou a renaturalização como uma das melhores formas de combater os efeitos das alterações climáticas e curar os danos que causámos à natureza. Como explica um artigo do ramo inglês do movimento Rewilding, “renaturalizar a terra retira carbono do ar e armazena-o em árvores, turfa e outros habitats”, “renaturalizar os nossos mares prende o carbono e armazena-o em habitats marinhos”, “reintroduzir espécies desaparecidas pode ajudar no armazenamento de carbono”, “renaturalizar pode prevenir inundações e incêndios florestais” e “ajuda a vida selvagem a adaptar-se às alterações climáticas”.

Pedro Prata fala da Lei de Restauro da Natureza da Comissão Europeia, proposta em junho do ano passado e aprovada em julho deste ano, tendo-se chegado a um “acordo histórico” no início deste mês. Segundo o comunicado da representação portuguesa, esta proposta “é uma etapa essencial para evitar o colapso dos ecossistemas e as consequências mais graves das alterações climáticas e da perda de biodiversidade. Pela primeira vez, a proposta estabelece objetivos explícitos com vista a restaurar 80% dos habitats europeus, que se encontram degradados, e reintroduzir a natureza em todos os ecossistemas, das florestas e das terras agrícolas aos ecossistemas marinhos, de água doce e urbanos”. Com a aprovação da lei, os estados-membros terão de cumprir objetivos juridicamente vinculativos, que incluem a recuperação de 20% das zonas terrestres e marítimas da UE até 2030, estendendo-se esta recuperação à totalidade dos ecossistemas a precisarem de restauro (os tais 80%) até 2050. Já em dezembro do ano passado doze organizações não governamentais portuguesas (entre as quais a Rewilding) tinham enviado uma carta aberta a Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática, na qual pediam apoio governamental para uma Lei de Restauro da Natureza portuguesa.

“Se nós olharmos para o contexto nacional, estamos muito longe de qualquer meta no que toca a percentagem de áreas classificadas, e estamos longíssimo nas áreas dedicadas efetivamente à natureza mais selvagem e sem intervenção”, comenta Pedro Prata. “Em todas as propriedades que compramos, dirigimos ou temos acordos de gestão, o objetivo é alargar esse território dispensado para os processos naturais e para a ocupação de habitats pelas espécies selvagens, em que a intervenção seja mínima, para permitir que essas zonas de santuário para a natureza prosperem. Nós estamos diretamente a contribuir para essas metas, mas não o façamos por essa razão. Fazemo-lo porque genuinamente acreditamos que é a melhor abordagem para o restauro natural e para a recuperação de espécies, que necessitam simplesmente que as deixem em paz.”

William Addey pensa que “o verdadeiro problema não é como fazemos algo melhor – porque o fazer em si é mais fácil –, mas como concebemos algo melhor, como encontramos o tipo de sociedade de que precisamos”. Para si, isto está relacionado com “os nossos medos e sentimentos profundos de solidão, de não sermos o suficiente, de insegurança” e que se conseguíssemos “permitirmo-nos cuidar e curar”, então poderia ser que “não precisássemos de dominar tudo e todos”. “É por isso que acredito que não se trata de como construímos um mundo sem energia fóssil – isso é técnico, e teremos de o fazer de alguma forma, é um problema para os engenheiros. Mas isso não vai resolver todos os outros problemas e não vai impedir a guerra contra a vida que estamos a fazer.”

Diz que os animais, por exemplo, são sempre ‘animais-algo’ – animais domésticos, animais de produção, animais de laboratório – e que o ‘seu trabalho’ os define: “quando um animal de companhia já não está apto para fazer boa companhia, matamo-lo. Quando um animal de laboratório termina a experiência, matamo-lo. E, claro, criar animais também vai matá-los. Não há reforma para os animais. Eles servem o seu propósito para os seres humanos e morrem, ou o seu propósito para os seres humanos é a própria morte”. Existe uma espécie de “valor variável à volta do trabalho. Não conseguimos pensar a saúde sem pensar o trabalho, e não conseguimos pensar a saúde e o trabalho sem pensar a morte. O tempo de vida que temos é tão curto e, mesmo assim, enquanto seres cognitivos, usamos o pouco tempo que temos a ganhar dinheiro para sobreviver, e o resto usamos para as tarefas do dia a dia. Mas, na prática, as pessoas não têm realmente opção, não podem escolher o que fazer com o seu tempo livre, que para a maioria das pessoas já é muito pouco. Isso é injustiça social. Queremos realmente isso? Eu não quero. E como o trabalho está a perder o sentido, a vida também está a perder o sentido”.

“Nós, enquanto sociedade, seremos sempre um trabalho em progresso”, acredita Lara Fontes. “Acho que estamos apenas no início. À medida que vamos avançando e pensando melhor sobre as coisas, enquanto tentamos imaginar um modo de vida diferente, haverá sempre mais perguntas e mais coisas para refletir. E, no fundo, é essa a beleza disto. Conseguir ter uma miscelânea de pessoas, com formações diferentes, funções diferentes, níveis sociais diferentes, a trabalhar nos mesmos problemas e a tentar encontrar soluções.” Interrompe-se para perguntar ao colega se então sente que a culpa está no indivíduo e não no sistema, elaborando que “nós nascemos neste sistema, então talvez a maioria de nós não tenha contribuído diretamente para ele ser como é. Ter esse tipo de culpa em cima de nós, como indivíduos, é muito difícil, bem como colocar toda essa culpa nos outros. Eu sei que estou, claro, neste momento a contribuir para o sistema funcionar como funciona, mas, ao mesmo tempo, estou a fazer a minha parte e a tentar encontrar melhores perspetivas sobre como fazemos as coisas”. O veterinário e ativista explica temer que, se a revolução ecológica acontecer (que acredita que irá acontecer), todos os outros problemas se mantenham.

“Andamos a fazer isto há milhares de anos e continuamos a fazer a mesma coisa. Eu sei que isto é um pouco cínico, mas continuamos a andar em círculos, não estamos a mudar nada na nossa maneira de pensar. E se realmente nos ouvíssemos uns aos outros, com consciência das nossas emoções e não só da razão… Mas é como eu disse, eu sou parte do problema, temos visto toneladas de homens brancos a propor ideias muito boas para um mundo novo e melhor, mas nunca nada muda as profundas injustiças sociais (e climáticas) da nossa civilização.” William Addey reforça que “as soluções têm de vir das gerações mais jovens, porque são elas que vão ter de viver com as consequências do que a sociedade tem vindo a fazer. Precisamos de as orientar, de as ajudar a encontrar a sua voz e a expressar as suas ideias, mas isso é tudo o que podemos fazer”, mas deixa uma última nota. “O lema de ação na Extinction Rebellion e na Scientist Rebellion é ‘com amor e raiva’. E, com certeza, temos muita raiva, e isso é excelente, porque a raiva é o que nos dá força e coragem para lutar. Mas eu já vi tanta raiva na XR – contra polícias, políticos, as gerações mais velhas, até mesmo uns contra os outros. E também já vi o amor, mas muito menos. E isso é difícil. Em que fundações queremos construir o nosso próximo mundo? Na raiva? Ou no amor?”