Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

![]()

![]()

![]()

![]()

Um dos registos mais antigos é a carta de um angolano cristianizado de Cabinda (Angola) que, em 1933, escreve a um missionário, que tinha sido o portador de uma obra da sua tribo, para o Museu do Homem, em França. «Ele pedia, a essa pessoa, que devolvesse a coroa à tribo angolana, sem a qual não faria sentido continuar a fazer rituais», conta António Pinto Ribeiro, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC). Mas é logo do «final do século XIX», refere, que datam as primeiras reclamações, associadas também à «ideia de compensação» dos povos que tinham sido vítimas do tráfico negreiro.

Após a Primeira Guerra Mundial – com a participação obrigatória de soldados africanos, que combateram do lado da Alemanha e da França, recrutados pelos então impérios –, o tema ganhou novos contornos. «Também passou a fazer parte dessas reclamações a restituição dos corpos dessas pessoas, que tinham falecido em combate.» Da mesma forma que viriam a ser reclamados corpos de pessoas, como a sul africana Sarah Baartman (1789–1815), que, «por terem uma anatomia bastante excêntrica para os padrões europeus», foram exibidos em feiras e salões de aristocracia na Europa.

Máscara Lipiko. Makonde (Moçambique). Adquirida, em 1958, por Jorge Dias e Margot Dias, no âmbito de uma pesquisa etnográfica, da Missão de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português (1957-1961)

Museu Nacional de Etnologia. © DGPC/José Pessoa

António Pinto Ribeiro, investigador do CES

(Fotografia de cortesia)

Mais tarde, a partir de 2012, aponta Pinto Ribeiro, «quando se começa a questionar a necessidade de a Europa se descolonizar a si própria», alguns académicos de universidades neerlandesas, inglesas e também francesas começam a interessar-se pelo tema e iniciam um processo de pesquisa e de investigação sobre o património cultural, proveniente das ex-colónias, existente nas coleções públicas daqueles países. A ideia «peregrina» de que a descolonização tinha acabado com as independências é cada vez mais colocada em causa. «Evidentemente que era um equívoco. A descolonização não tinha acabado, enquanto a descolonização no interior da própria Europa não tivesse acabado, coisa que, como sabemos, ainda não aconteceu e é um processo longo e duradouro».

Esse é também o momento em «que um conjunto de museus, nomeadamente, de Etnografia e Antropologia, começam a ter uma visibilidade bastante espetacular», clarifica. Isso terá chamado a atenção para um problema que estava por resolver: «De onde vinham aquelas obras? Como é que ali estavam? A quem pertenciam? A que propósito ali estavam?»

Uma das consequências do debate recente sobre a restituição foi a reabertura de processos de reclamação, não apenas entre antigas colónias e países colonizadores, mas também de outras situações, que, tendo como pano de fundo conflitos antigos, levaram ao roubo de muitos objetos. Veja-se o caso das obras alemãs, saqueadas por Moscovo, no final da Segunda Guerra Mundial, ou de parte do Pártenon que, há vários anos, a Grécia reclama ao Reino Unido. «Contudo, nada é comparável à expropriação que se fez das obras de origem africana ou asiática», escreveu Pinto Ribeiro, numa newsletter do projeto «Memoirs – Filhos de Império e Pós-Memórias Europeias», financiado pelo Conselho Europeu de Investigação.

Estima-se, por defeito, que existam na Europa cerca de 500 mil objetos que foram retirados do continente africano. A maioria, muitos acreditam, de forma ilegal. «Esta apropriação das obras não era um ato esporádico, nem um episódio. Fazia parte de missões», diz o investigador, ao Gerador. «Em particular, no século XIX, os grandes impérios, muito em particular, a França, a Inglaterra e a Alemanha, disputavam entre si quem é que conseguia trazer mais troféus para os museus. Foi o apogeu da museologia europeia imperial.» Portugal, não duvida, «seguia aquilo que era a corrente europeia da época».

António Sousa Ribeiro, diretor do CES-UC e especialista em colonialismo, acrescenta ainda que, a partir do final do século XVIII, com a formação das chamadas Ciências Coloniais, «esses objetos passam a despertar o interesse e o apetite da ciência ocidental». «Há uma procura, nalguns casos até mesmo uma corrida a esses objetos, que noutros contextos podiam facilmente ser menosprezados», afirma. «A Europa, arrogando-se ao conhecimento do mundo, tem a ambição de essas ciências incorporarem, no conhecimento europeu, aquilo que acham que provém de povos sem cultura, como se consideravam os povos colonizados. Portanto, o único lugar legítimo para estes objetos estarem seria a Europa.»

António Sousa Ribeiro, diretor do CES-UC (Fotografia de cortesia)

Estátuas de Rei Guézo (século XIX), originárias do Benim,

no Museu do Quai Branly, em Paris.

©Javier Larrea/AGE/Fotobanco.pt

Como é referido naquela mesma newsletter do Memoirs, a resistência à devolução encontrou, desde logo, justificação na «legislação sobre património e tesouros nacionais que começou a ser redigida no século XIX pelos legisladores europeus, segundo o princípio de que o que era encontrado nas colónias europeias, era, por princípio, propriedade dos países colonizadores.»

Mas o processo de reclamação, que se foi adensando ao longo do século XX, tem sido também legitimado por várias convenções internacionais. Um marco importante foi a aprovação da Convenção da UNESCO de 1970, que obriga à restituição de bens culturais trazidos ilegalmente, mas apenas após a entrada em vigor do acordo – ou seja, deixando de fora os objetos pilhados até então.

Já em 2007, as Nações Unidas publicaram a «Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas», instando os estados a restabelecer «propriedades culturais, intelectuais, religiosas e espirituais» retiradas dos povos indígenas, sem o seu «consentimento livre, prévio e informado, ou em violação das suas leis, tradições e costumes.»

Nos últimos anos, o debate transbordou da esfera académica, política e museológica, para o espaço público e mediático, em vários países, quando, em março de 2018, o presidente francês Emmanuel Macron encomendou um relatório sobre o património de origem africana existente nas coleções públicas do país.

Apresentado em novembro desse mesmo ano, o documento oficial recomendou que França realizasse a restituição plena aos museus africanos, e não o empréstimo de longa duração – outra hipótese colocada –, de todas as obras que foram retiradas «sem consentimento» das antigas colónias francesas, incluindo as provenientes de missões científicas ou doações das administrações coloniais, com a ressalva, contudo, de que os bens fossem reivindicados pelos estados originais.

Na sequência do relatório, 26 peças que tinham sido retiradas do palácio real do antigo Reino do Daomé (atual Benim), no final do século XIX, e que integravam o museu etnológico Quai Branly, em Paris, já foram devolvidas à antiga colónia francesa, num ato efetivado em novembro de 2021. Foi o primeiro processo de devolução, iniciado pelo Estado francês, mas não é certo que seja o único.

– António Sousa Ribeiro

Desde então, também os Governos belga, neerlandês e alemão continuaram ou iniciaram o processo de devolução de obras, por via de protocolos científicos e diplomáticos, entre os estados envolvidos. E, ao contrário do que já acontecia noutros países europeus, o tema da restituição saiu da esfera académica em Portugal, onde, ainda assim, parte significativa da classe museológica e política parece querer furtar-se de o analisar como obrigatório, pertinente e urgente.

Mesmo depois de, ainda em 2018, o ministério da Cultura de Angola revelar a intenção de reaver objetos culturais que estivessem no estrangeiro, incluindo Portugal, o processo – a começar por uma inventariação do património das ex-colónias existente no nosso país – nunca avançou, justificado pelo facto de não haver reclamações oficiais realizadas ao Estado português.

Mais tarde, em janeiro de 2020, a então deputada da Assembleia da República portuguesa, Joacine Katar Moreira, assinou uma proposta do partido Livre nesse sentido, que pretendia que todo aquele património, presente atualmente em museus e arquivos nacionais, pudesse ser identificado, reclamado e restituído às comunidades de origem. Tal como foi apresentada, a medida, inserida n’O Programa para a Descolonização da Cultura, acabou por ser chumbada, no Parlamento – o que não quer dizer que a discussão não possa, ou deva, ser feita; pelo contrário, sublinham alguns dos entrevistados.

Máscara de hipopótamo usada em rituais de iniciação ou de passagem para a idade adulta. Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau)

©DGPC/ Catarina Mateus, MUHNAC-ULisboa

Não se sabe ao certo quantas peças existem em coleções públicas portuguesas, nem onde se encontram exatamente. «O problema começa por aí, nem sequer sabemos. Isso não é aceitável», diz António Sousa Ribeiro. Nesta questão, «o ponto de partida será sempre a inventariação do que existe». Mas sem ilusões, alerta o professor catedrático de Coimbra. Essa investigação, para além de extremamente morosa, «pode levar a um beco sem saída, como casos de peças oferecidas aos museus por particulares». Noutros casos, considera, «a proveniência está bastante bem documentada».

O Museu Nacional de Etnologia (MNE), o Museu Nacional de Arqueologia, o Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (MUHNAC-ULisboa) ou o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra são apenas alguns exemplos de instituições públicas no país à guarda das quais existirão bens provenientes das ex-colónias. Outro caso conhecido é o do espólio da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), cuja história se cruza com a política colonial portuguesa, e que guarda cerca de 15 mil objetos provenientes de África e, em menor número, também peças originárias da Índia e do Brasil. «Todo o acervo da SGL é, basicamente, doado», declarou o presidente da instituição Luís Aires Barros, em 2020, à Agência Lusa.

A maior parte dos objetos não estão, no entanto, expostos ao público. «Provavelmente, não estaria errado se disser que, em geral, 90 % dessas peças estão nos depósitos dos museus, não estão franquiadas ao público, estão armazenadas, pura e simplesmente», esclarece Sousa Ribeiro.

Ana Godinho Coelho, curadora das coleções de arqueologia e etnografia do IICT (Fotografia de cortesia)

No caso da ULisboa – que possui cerca de 3,6 milhões de objetos provenientes de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé, Cabo Verde e Índia, divididos em várias coleções científicas –, todos os objetos estão inventariados. «Têm um número e sabemos a sua origem. Podem é não estar estudados», ressalva Ana Godinho Coelho, curadora das coleções de arqueologia e etnografia do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT) – organismo criado em 1983 (herdeiro da antiga Junta de Investigações Científicas do Ultramar) e que, em 2015, foi integrado naquela universidade, sob gestão do MUHNAC, onde também se inclui o Jardim Botânico Tropical, em Belém.

No ano passado, partilha, a universidade pediu a todos os curadores do museu, das diferentes áreas científicas – que incluem ainda zoologia, geologia, botânica e outras – que preenchessem uma base de dados respetiva aos elementos das coleções coloniais. O objetivo é perceber quantas existem e que tipo e nível de informação existe sobre todos os objetos que as constituem. Esse levantamento não está, no entanto, completo, dá conta Ana Godinho Coelho. Para além do elevado número de peças, «há informação associada que está perdida, que não encontramos, que os chefes das várias missões científicas muitas vezes guardavam consigo a nível pessoal, e que ainda não temos autorização das famílias para chegar até eles», explica.

Sobre as coleções de arqueologia e etnografia, refere ainda que estão a decorrer «estudos aprofundados de proveniência», mas que é um processo lento. «Nem sei se na minha geração vou conseguir chegar a alguma conclusão, ou a alguns documentos de que estou à procura, que, pelo menos, sei que existem, mas não encontro», acrescenta. Adicionalmente, nota, «há coisas que eventualmente podem ter ficado nas antigas colónias, a nível de documentação, por exemplo.»

No MNE, a coleção da Agência Geral do Ultramar é apenas uma de muitas constituídas com peças africanas. A proveniência daqueles objetos é, em grande parte, desconhecida. «Há muito pouca documentação em relação a esse conjunto de objetos», admite Paulo Costa, diretor deste museu, sobre os bens para aí transferidos, em 1963. Equaciona que tenham sido reunidos, de forma «muito errática», por volta dos anos 30 ou 40, muito antes da existência daquela instituição. «Não era propriamente com a intenção de estar a recolher objetos etnográficos», esclarece. «Eram os administradores que mandavam [os objetos] desses países.»

Paulo Costa, diretor do Museu de Etnologia

(Fotografia de cortesia)

Caixas de bambu para cal de mascar (Timor),

no Museu Nacional de Etnologia. ©Bárbara Monteiro

Todavia, o responsável garante que esse desconhecimento – sobre esta coleção que, no seu entender, «praticamente não tem relevância cultural» – não se estende ao restante espólio do MNE, acreditando que todas as restantes peças foram adquiridas legitimamente.

Esta é uma das questões centrais em torno da problemática da restituição de património às ex-colónias – o conceito de legitimidade –, a que se juntam muitas outras. Devolver o quê? A quem? Quem é o legítimo proprietário? Quem tem a capacidade de conservar? Quem tem o acesso?

As perguntas são várias, e as opiniões também, não só entre a comunidade museológica, académica e política portuguesa, mas também nos territórios que foram colonizados.

Constituído formalmente em 1965, numa dependência do, na altura existente, Ministério do Ultramar, o MNE desenvolveu, a partir desse momento, várias campanhas de recolha de objetos nos países que haviam sido colonizados por Portugal. «As peças foram adquiridas, foram compradas e seguiram-se procedimentos museológicos», garante Paulo Costa. «Exatamente como se passou com as coleções portuguesas compradas no âmbito do trabalho de pesquisa em Portugal», acrescenta. «É claramente diferente do caso de objetos que possam ter ido parar a um determinado museu, que resultaram de uma extorsão, de um roubo, em que houve uma apropriação indevida dessas peças.» Nesses casos, defende, «faz sentido haver restituição». E sobre isto ninguém parece discordar. Mas apenas os bens saqueados em campanhas militares foram alvo de uma apropriação ilegítima? Nem todos concordam.

«Muitos objetos foram adquiridos de forma legítima, mas o colonialismo é uma relação de poder e de violência», elucida António Sousa Ribeiro. «Essa transação poderá muito bem ter acontecido em contextos de coação, em que as pessoas não querem verdadeiramente desfazer-se desses objetos», considera. «As comunidades, não querendo, vergam-se a uma relação de poder e consentem àquilo que, à superfície, poderá ser visto como uma transação legítima, mas que, se investigado devidamente, poderá facilmente revelar-se como uma apropriação ilegítima.»

Para o académico, há um princípio metodológico que deve ser seguido, universalmente, relativamente ao tema da restituição: «deve haver aquilo a que se poderia chamar uma inversão do ónus da culpa». Isto é, até prova em contrário, «os museus que detêm bens coloniais, em maior ou menor extensão, devem partir do princípio de que todos esses objetos são de origem suspeita».

Coleção de tampas de panela com provérbios, de Cabinda (Angola), em exposição no Museu Nacional de Etnologia

©Bárbara Monteiro

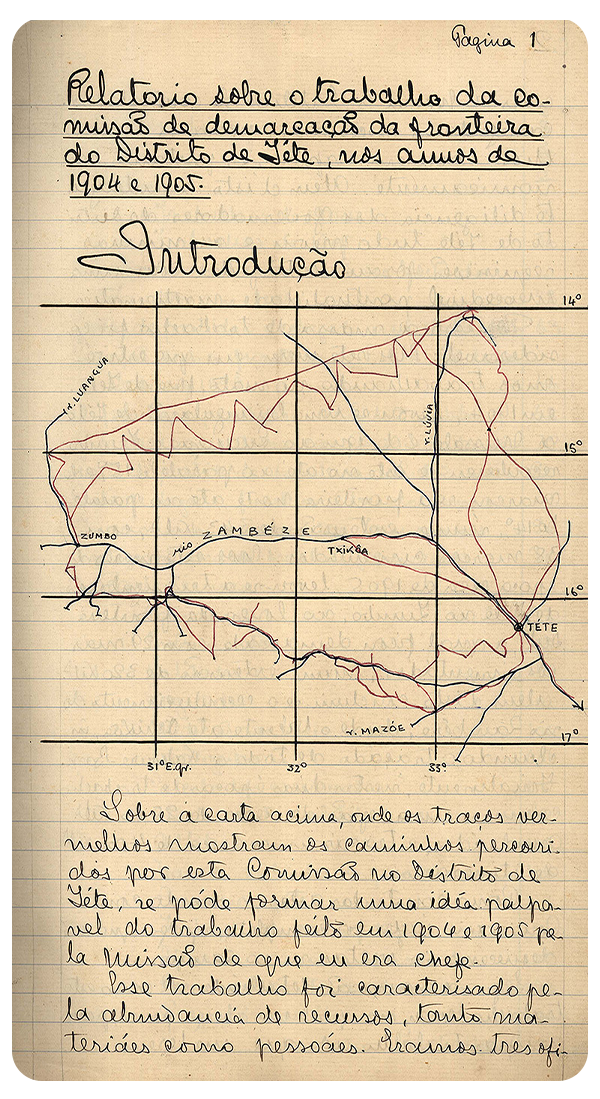

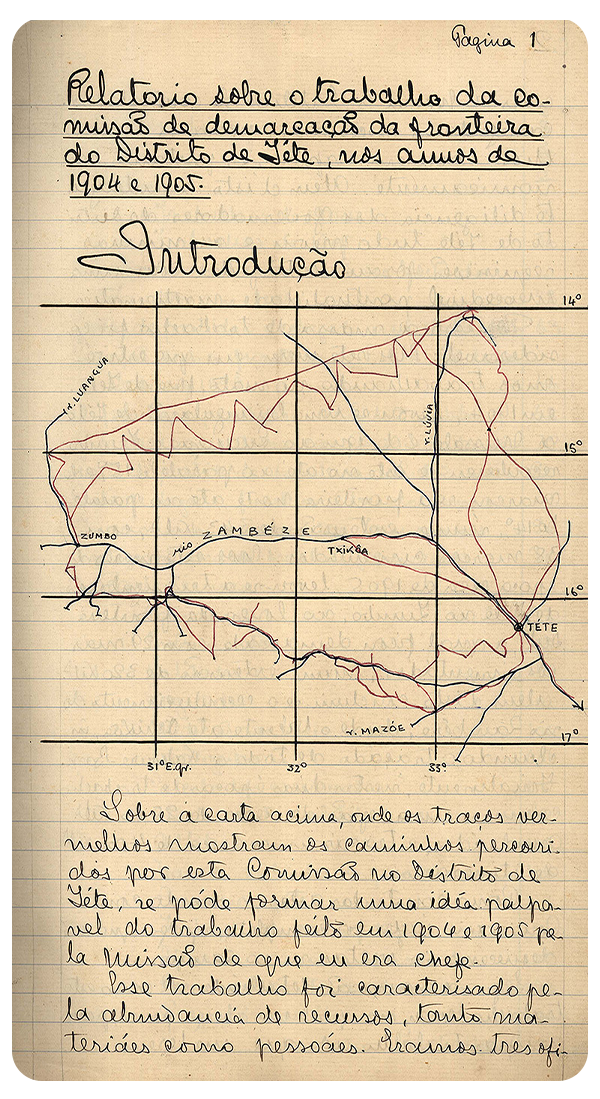

Relatório sobre o trabalho da Comissão de Demarcação da Fronteira do Distrito de Tete (Moçambique).

Arquivo de Fronteiras, 1904.

©Catarina Mateus, MUHNAC-ULisboa

Também na ULisboa, a grande maioria das peças que integram as coleções provenientes das antigas colónias portuguesas foram recolhidas no âmbito de missões científicas, organizadas ao longo do século XIX, mas sobretudo no século XX, com o intuito «de conhecimento do território, de delimitação de fronteiras, porque conhecer era poder», explica Ana Godinho Coelho. Nesse sentido, foram trazidas as várias coleções, «que foram sendo colocadas em centros especializados, para serem estudadas», diz a responsável.

As chamadas caravanas exploratórias tinham a pretensão do «conhecimento científico» das terras, populações, matérias-primas, rios ou geografia, não obstante, alerta a historiadora Isabel de Castro Henriques, esse era um conhecimento que servia «o poder colonial». «Essas explorações fornecem à metrópole, ao colonizador, todo um conjunto de indicações e de conhecimentos que são muito importantes para organizar depois a ocupação do continente africano». Até porque, ao contrário do que erroneamente se possa pensar, ainda no século XIX, os territórios de Angola, Guiné-Bissau ou Moçambique não estavam efetivamente ocupados pelos colonos. «Os portugueses estavam no litoral e, de vez em quando, um bocadinho para o interior. Mas raríssimos casos.»

Como explica a também investigadora do Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento (CEsA) do Instituto Superior de Economia e Gestão da ULisboa, os territórios pertenciam aos chefes africanos que lá viviam. Aquelas caravanas, chefiadas por portugueses, «eram formadas por africanos», levavam normalmente um intérprete e alguém que conhecia a geografia do sítio, estando a circulação no território «obrigada a determinados rituais», como a autorização da passagem ou a oferta de presentes aos chefes de cada região.

«Em meados do século XIX, são sobretudo comerciantes» que dirigem essas caravanas, relata Castro Henriques. Mas, com o aproximar do final do século, «depois da conferência de Berlim, sobretudo», essas explorações – que, a partir de 1875, são organizadas pela SGL, então criada – «são cada vez mais militarizadas», tendo por base a ideia de que é preciso a ocupação efetiva do território, que viria a acontecer «a partir do princípio do século XX.»

Equipa da Missão Antropológica e Etnológica da Guiné. Junta de Investigações do Ultramar (1946- 1947).

©MUHNAC-ULisboa

Isabel Castro Henriques acredita que a maioria das obras de arte terá sido efetivamente pilhada e roubada – seja durante as tais campanhas militarizadas, do final do século XIX, seja, depois, durante a guerra colonial. Mas a historiadora explica também que terão existido outras situações. Segundo ela, o comércio foi «a atividade que mais se desenvolveu e que teve características muito específicas», nas relações entre os portugueses e os africanos, naquele mesmo século, «depois do fim do tráfico de escravos». E, como tal, «havia efetivamente um comércio de troca de mercadorias, de um lado e do outro.»

Outra situação recorrente eram as tais trocas de presentes, «sempre que uma caravana portuguesa penetrava e ia até uma região onde havia um chefe africano». Era uma ação social, nota. «Os portugueses levavam presentes em função daquilo que os africanos das várias regiões mais gostavam e queriam […]. E, muitas vezes, os chefes africanos davam também presentes aos portugueses.»

Isabel de Castro Henriques, historiadora (Fotografia de cortesia)

Máscara, do Alto Cuango (Angola). Doada pelo extinto Centro de Estudos Africanos, da Faculdade de Letras da ULisboa, em 2009. Tinha sido oferecida àquela instituição pelo Prof. Manuel Viegas Guerreiro, e a este, anteriormente, por um estudante ex-miliciano, que cumpriu serviço militar em Angola, por volta de 1975. Museu Nacional de Etnologia

©AF-MNE / João André

Importa notar também que grande parte dos objetos a que os europeus chamam obras de arte «são de caráter sagrado ou religioso para os africanos» – o que, porém, não quer dizer que, em certos casos, a população não produzisse alguns bens apenas para o efeito de mercadoria. «Essas obras, essas estatuetas ou essas máscaras, para terem a carga sagrada, simbólica ou religiosa são sujeitas a rituais.» Não o sendo, refere, podiam servir um propósito comercial, com a conivência dos africanos.

Parte importante da complexidade em torno do tema da restituição é saber exatamente o que aconteceu. Sobre isto, Castro Henriques confessa que «é muito difícil» saber o que foi efetivamente trocado, vendido ou oferecido, «e aquilo que não foi».

É facto que existe uma série de fontes, como cadernos de campo, relatórios, documentos ou arquivos associados, que nos podem ajudar a percebê-lo, mas, ainda sobre este assunto, um artigo publicado no boletim da comissão nacional do Conselho Internacional de Museus (ICOM Portugal), intitulado «Coleções das Missões Antropológicas – percursos, pertenças e ausências» traz-nos uma perspetiva pertinente. «O percurso anterior à sua incorporação na coleção é marcado por várias questões – a quem pertencia o objeto? Porque o vendeu ou ofereceu? Como foi feita essa transferência? Que significado e impacto teve aquele gesto?», escreveu a autora Marta Sanches da Costa, então técnica-superior do MUHNAC-UL. «Em alguns casos, consegue-se responder parcialmente a algumas destas questões, mas a grande lacuna é «o lugar de fala». As respostas são dadas por quem recolheu os objetos, pelo agente colonizador. Todas as outras vozes, todas as outras pertenças são silenciadas», completou a então curadora das coleções etnográficas reunidas pelas Missões Antropológicas, durante o período colonial português, e agora sob tutela daquele museu.

Até ao momento, não há qualquer informação pública de que o Estado português tenha recebido um pedido de restituição – tentámos, ao longo de dois meses, agendar uma entrevista com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que recusou o nosso convite, por falta de disponibilidade.

Todavia, com ou sem reclamações oficiais, vários académicos garantem que, não sendo este um processo exclusivamente nacional, também o país será obrigado a confrontar-se com a questão, devendo avançar para um levantamento exaustivo do património existente em Portugal – um passo fundamental também para que não sobrem dúvidas relativamente às obras ditas adquiridas e doadas legitimamente.

Para António Pinto Ribeiro, a ausência de reclamações, como justificação para que não se avance com uma inventariação e investigação do património em causa, é uma «falácia». Mas vai mais longe: «atrevo-me a dizer que é uma forma de desonestidade intelectual.» Na sua opinião, «somos eventualmente proprietários de obras que foram pilhadas, que foram trazidas à revelia dos seus legítimos proprietários e, portanto, mandava a justiça universal que, independentemente de serem ou não reclamadas, nós, primeiro, fizéssemos um trabalho de identificação» e «apresentássemos, no fim, a lista das obras, dos arquivos e, principalmente, de restos mortais de algumas pessoas que faleceram e que merecem ser devolvidas aos seus países de origem.»

Esse trabalho não só não arrancou, «como houve uma espécie de apagamento deste problema», critica o investigador, para quem o debate deveria começar no Parlamento. «A questão hoje é irreversível. Por mais que se tente apagar, nos próximos anos, a questão da devolução das obras que são património de outros e não nosso, vai acontecer», assevera.

António Sousa Ribeiro concorda e acrescenta que «os museus portugueses, ou quaisquer outros, não deviam esperar pelos pedidos de devolução, para se consciencializarem do problema e tomarem medidas». Até porque a morosidade e complexidade do processo é sabida, de antemão. «Isto não é um processo que se faça de um ano para outro, ou que se estabeleça por decreto», reforça. «Estamos a falar num horizonte de dezenas de anos. Não nos iludamos sobre isso, porque há muitíssima investigação a fazer, há muitíssimas negociações a estabelecer, há parceiros a identificar, que não estão identificados à partida.»

Em 2021, a ICOM Portugal lançou um inquérito para conhecer o património existente nos museus portugueses, proveniente de territórios não europeus. Porém, das «cerca de 440 instituições», entre «museus nacionais e regionais e casas-museus», partilha Pinto Ribeiro, «houve apenas 60 que responderam, e de uma forma bastante errática». Na sua opinião, a parca resposta deveu-se, por um lado, ao facto de não ter havido «uma orientação do governo para que se respondesse a esse inquérito», mas, por outro lado, a «um alheamento por parte dos responsáveis dos museus».

Figura antropomórfica usada em

rituais religiosos e considerada um objeto sagrado, com energia do Iran (figura intermediária entre Deus e o mundo dos antepassados). Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau)

©DGPC/ Catarina Mateus, MUHNAC-ULisboa

– António Sousa Ribeiro

Quanto mais tarde estas decisões forem tomadas, analisa, «mais complicada é a relação em termos diplomáticos, a relação entre os povos e também a questão daquilo que é a museografia contemporânea». Considera, por isso, que «era não só de justiça, mas de alguma sabedoria» enfrentar este problema. «Os africanos ou os asiáticos a quem foram espoliadas essas obras estão perfeitamente conscientes disso. Já não é uma questão de minorias académicas, dos intelectuais ou dos cientistas, é a população», afirma o investigar, que garante que as reclamações vão chegar.

Da parte do atual ministério da Cultura, ouviram-se algumas palavras sobre o assunto, em finais de novembro do ano passado. Numa entrevista dada ao semanário Expresso, o ministro Pedro Adão e Silva referiu que «a forma eficaz» para tratar o tema da devolucão seria «com reflexão, discrição e alguma reserva». Já «a pior forma» seria «criar um debate público polarizado», no qual deixou claro que não participará. «É preciso um trabalho que envolva os museus e a academia de uma inventariação mais fina, e posso garantir que esse trabalho será feito», disse ainda em resposta a uma questão de um jornalista. Sem se saber quando, ou com que envolvidos, o responsável máximo pela pasta da cultura em Portugal mostrou não estar alheado do processo, mas deixou também dúvidas quanto ao objetivo de deixar a discussão fora do debate público.

De acordo com Ana Godinho, a ULisboa tem apostado na «restituição da informação». «Tentamos colocar toda a informação que temos acessível a todo o tipo de público, em qualquer parte do mundo. E sempre que somos solicitados, quer por investigadores, seja por quem for, abrimos as reservas, disponibilizamos a informação, até porque parte está digitalizada.» A instituição não teve, até ao momento, nenhum pedido para uma restituição efetiva, mas, se isso, acontecer, a curadora das coleções de etnografia e arqueologia esclarece que terá de ser feita uma análise «a caso a caso». Na sua opinião, os objetos, agora à guarda daquela universidade, foram recolhidos, no âmbito de missões científicas, «à luz de uma determinada altura, de uma determinada ética e de determinadas leis, que, na altura, faziam sentido. [E que] Hoje já estão completamente obsoletas». Como tal, considera a questão complexa. E defende ainda a necessidade de avaliar para quem vai a peça, «se é para a família, se é para o museu», ou em que condições será conservada. «O museu tem-se empenhado bastante em dar todas as condições de acondicionamento a todas estas coleções, para que elas estejam o mais bem conservadas possível. Portanto, tenho de pôr numa balança e perceber se vai para um sítio melhor ou um sítio pior.»

Cachimbo da coleção de António de Oliveira.

Adquirida pelo MNE, em 1959, e proveniente do sobado de Ngunza Mbambe (Angola), com a indicação de ter pertencido ao rei do Dongo, D. João I, morto em 1671.

©Bárbara Monteiro

Colocando-se a questão da devolução, Paulo Costa partilha da mesma opinião – «todos os casos são casos específicos» – e considera ainda que a discussão não está a ter em conta «uma dimensão absolutamente central do património» que tem origem em qualquer país: as coleções privadas. «O que está a existir é uma pressão brutal para haver uma devolução do património que está nos museus. Mas sabemos à partida que grande parte do património desses países não está em coleções públicas e, portanto, não pode ser alvo de decisão de devolução pelo Estado». Nesse sentido, denuncia que os museus estejam «a ser objeto de instrumentalização».

Além disso, o diretor refere que também, no MNE, está a ser feito um esforço de digitalização das coleções e arquivos, «algo que começou há 20 anos». O trabalho, porém, está «bastante longe» de estar completo. «A questão da restituição implica que, de facto, sejam alocados meios aos museus para poderem fazer esse trabalho de historial de proveniência de coleções, de documentação de coleções em profundidade, de digitalização, de inventários, de carregamento dos catálogos online e publicação online, que hoje são meios relativamente fáceis», argumenta. «Precisamos é de mais gente para fazer mais e mais depressa.» Para o responsável, a migração de todas as coleções e arquivos para ambiente digital é «absolutamente central e decisiva» na questão da restituição e também um «meio fundamental» para poder ser feito «um diálogo e um trabalho, em comunhão e coordenação», com os museus dos países de origem.

Tanto Isabel de Castro Henriques, como Pinto Ribeiro e Sousa Ribeiro, defendem que todos os objetos pilhados, trazidos violentamente, ou sem o consentimento das populações, devem ser restituídos, e não duvidam que existam vários casos destes no nosso país.

Na sequência do relatório de Macron e da proposta que Joacine Katar Moreira levou ao Parlamento, em 2018 e 2020, respetivamente, várias vozes, entre historiadores, arqueólogos e responsáveis de museus – que, por diferentes motivos, declinaram os convites a participar nesta reportagem –, também se posicionaram como reticentes ou contra eventuais processos de devolução, em declarações e opiniões citadas em vários media nacionais, como os jornais Público, Observador e Expresso.

Há quem defenda que não haverá no país situações como os mármores do Pártenon montados no British Museum, ou de objetos, presentes nos museus portugueses, saqueados no âmbito de missões militares, como as realizadas por outras potências europeias. A ideia de que as obras não foram trazidas pelo valor que eventualmente pudessem ter, mas como lembranças ou ofertas; que não se pode ajuizar com o espírito de hoje ações de outras épocas; que não existem, no continente africano, museus ou condições adequadas de conservação para acolher as obras; ou ainda que esses objetos só têm valor porque foram estudados pela ciência europeia são outros dos argumentos apresentados. Questionam ainda a quem se devolve no caso de objetos que pertenciam a tribos e comunidades entretanto extintas, e referem que também Portugal perdeu coleções de renome, com o saque dos franceses, durante a primeira invasão.

Para Adriano Mixinge, historiador, curador e crítico de arte angolano, não se trata de estar ou não a favor da restituição. «É uma questão de justiça, de memória e de reparação», que permite que estes objetos sejam «pretexto para estudo, reinvenção e diálogo com o passado cultural dos povos a que dizem respeito.»

António Pinto Ribeiro reforça ainda que se trata, «na maior parte dos casos», de obras que têm que ver com a identidade das nações, tribos e países. «Não podemos vilipendiar essas identidades. São obras que, como dizem muitos historiadores africanos, estiveram no exílio, e que regressam finalmente aos seus países de origem.»

Adriano Mixinge, historiador e curador

(Créditos: Cláudio Tambue)

Suzana Sousa, curadora e investigadora

(Fotografia de cortesia)

Já a curadora angolana Suzana Sousa é da opinião que «a restituição tem de acontecer tão logo quanto possível e de maneira incondicional», sendo impossível dissociar este tema do pensamento sobre o que foram os processos de descolonização. «Não há ninguém envolvido neste debate que não tenha noção de que nem tudo foi obtido violentamente […]. Contudo, começaria por definir o que é violento».

Existem trabalhos feitos nesse sentido, partilha. «Há uma investigadora brasileira que fez uma tese sobre as coleções do Reino do Dundo [Angola], Juliana Bevilacqua, em que ela descreve – e isto existe nos arquivos, não é uma questão de entrevistar pessoas com fraca memória –, como os investigadores que recolheram peças, em campanhas identificadas, se faziam acompanhar de polícia.» Defende, por isso, que «não era um processo de oferta», mas, sim, «um ato de violência», de «condicionar as pessoas» a entregarem determinados bens. «Todos os processos de colonização foram processos de violência e de repressão e, consequentemente, a restituição é, para mim, um gesto quase moral», refere.

A também investigadora, que está, neste momento, a trabalhar em questões de restituição, num projeto na África do Sul, considera mesmo de «segunda ordem» as várias questões práticas que se colocam, relativamente ao depósito, inventariação ou conservação dos bens. Coloca-las a par da justificação da aquisição de artefactos «pela urgência do desaparecimento» das culturas africanas. «Era um argumento colonial, que previa o fim das nossas formas de viver, porque supostamente estávamos todos a ser forçados a ser civilizados». Esse argumento, diz Sousa, «é hoje transformado numa urgência de preservar». Outra falsa questão, na sua opinião, que não reflete sobre aquilo que está hoje guardado nos depósitos dos museus.

«Muitos dos objetos que existem nos museus ocidentais são objetos que não devem ser preservados. E se formos olhar a nível de inventários dos museus europeus, restos humanos, por exemplo, estão classificados ao lado de objetos», reitera a curadora, falando também dos objetos que estão ligados à iniciação, quer de raparigas, quer de rapazes, e que marcam uma passagem da juventude para a vida adulta. «A maior parte desses objetos, em muitas sociedades, não eram objetos de uso público. Eram objetos profundamente privados e que a menina, ou o menino, partilhava apenas com algumas pessoas do seu entorno mais íntimo. Devemos continuar a preservar esses objetos, numa época em que todos reconhecemos a importância do consentimento?» Na sua opinião, não, e acrescenta: «Falar da necessidade de preservar assim, no geral, faz-nos, muitas vezes, cair em erros».

Excluindo a digitalização das obras como solução efetiva, até por questões de «copyright», Suzana Sousa defende que «tudo deve ser restituído» e que caberá aos países e às comunidades que receberem os objetos definir o que deve, ou não, ser preservado, bem como o que deve ser de uso público, «ou, pelo menos, aberto a ser visto por toda a gente», ou ainda de utilização reservada. «Tornar esta questão mais complexa do que é, apenas porque deixaria de ter lugar no espaço europeu e passaria a ter lugar no espaço africano, abre-nos aqui algumas questões que são, na verdade, questões discriminatórias e preconceituosas e que já não são questões sobre a qualidade dos objetos», afirma.

Sobre a capacidade de acolhimento e conservação no país, Adriano Mixinge admite que a maior parte dos museus angolanos não estão neste momento preparados para receber ou gerir essas coleções, garantindo, no entanto, que essas condições podem ser criadas. «O Estado [angolano], se avançar para um projeto com essas características, tem de pensar em reinvestir nos museus, repensar os museus para situá-los no século XXI e repensar a sociedade angolana de hoje.»

Máscara Mwana-Pwo. Tshokwe (Angola). Adquirida, em 1960, pelo Dr. Machado Cruz, no Chefado de Sachicungo, Xassengue. Museu Nacional de Etnologia

©DGPC / José Pessoa

Vários investigadores explicam que não tem de ser – apesar de existirem mais de 500 museus em África. Desde logo, porque o continente se tem questionado sobre o próprio papel do museu. «Quando, em África, falamos de museus, ainda estamos na fase de pensar se queremos ter museus. E isso é perfeitamente legítimo», explica Suzana Sousa. «Um museu era, até há bem pouco tempo, uma ferramenta colonial. Não estou a dizer que vamos destruir os museus […]. Provavelmente, vamos replicar alguns modelos. Provavelmente, vamos criar outros novos.»

No mesmo sentido, Adriano Mixinge equaciona: «em última instância, se nós, no continente, não pensarmos na construção de novos museus, ou numa perspetiva de reinvenção do museu, o objeto que veio de regresso vai entrar num museu da herança colonial e, portanto, há aqui um contrassenso entre esse desejo de identidade e identificação nossa para com esses objetos e, depois, voltar a pô-lo num lugar onde provavelmente nunca devia ter entrado.»

Adorno de cintura usado nos rituais de iniciação, ou de passagem de idade para a vida adulta. Arquipélago dos Bijagós (Guiné-Bissau).

©DGPC | Catarina Mateus, MUHNAC-ULisboa

Não obstante, o museu não é o único espaço possível de acolhimento, conservação e preservação do património cultural, defendem vários especialistas. Há uma série de projetos a acontecer, neste momento, em várias partes do continente que mostram outras possibilidades, refere Sousa. «O Gana conseguiu, através do projeto Mobile Museums, mostrar que há uma série de objetos que têm sido preservados pelas comunidades e que são usados todos os anos em festivais. E nem por isso desapareceram ou se degradaram. Porque as próprias comunidades têm sistemas de conservação e preservação, não só da memória, mas dos objetos». Em Angola, há situações semelhantes, com as danças e as máscaras, nas províncias das Lundas. As peças não estão dentro dos museus e ainda assim estão disponíveis ao público. «A inexistência desses museus tem de ser questionada por várias perspetivas, não é tão simples dizer que não temos a capacidade ou a competência, ou o saber fazer, mas questionar que papel é esse que atribuímos ao museu e que saber fazer efetivamente é necessário nos nossos países», comenta.

Na perspetiva dos ex-colonizados, há ainda quem defenda que as obras africanas continuem na Europa, por um lado, explica Pinto Ribeiro, para que, de alguma forma, possa continuar a haver uma presença de aspetos culturais africanos no continente europeu, «nomeadamente para as diásporas». Por outro, porque isso permite «reivindicar a ideia da circulação universal das obras europeias». «Porque é tão legítimo que as obras africanas estejam nos países da Europa e não é legítimo que as obras europeias – os «Picassos», os «Dalís», a pintura flamenga – viajem e circulem por África?»

Vários investigadores explicam que não tem de ser – apesar de existirem mais de 500 museus em África. Desde logo, porque o continente se tem questionado sobre o próprio papel do museu. «Quando, em África, falamos de museus, ainda estamos na fase de pensar se queremos ter museus. E isso é perfeitamente legítimo», explica Suzana Sousa. «Um museu era, até há bem pouco tempo, uma ferramenta colonial. Não estou a dizer que vamos destruir os museus […]. Provavelmente, vamos replicar alguns modelos. Provavelmente, vamos criar outros novos.»

No mesmo sentido, Adriano Mixinge equaciona: «em última instância, se nós, no continente, não pensarmos na construção de novos museus, ou numa perspetiva de reinvenção do museu, o objeto que veio de regresso vai entrar num museu da herança colonial e, portanto, há aqui um contrassenso entre esse desejo de identidade e identificação nossa para com esses objetos e, depois, voltar a pô-lo num lugar onde provavelmente nunca devia ter entrado.»

Uma das questões que preocupa a antropóloga Maria Paula Meneses é que, no caso moçambicano, «os objetos são de vários locais» e pertencem a diferentes grupos etnolinguísticos, que estão também eles em mudança. Para além de saber para que é que servem os objetos e as suas especificidades, «era importante ter a descrição o mais cedo possível de como é que se chamam, grafados, porque estávamos no processo, em Moçambique, de fazer um inventário das línguas e de como é que se escreve nas várias línguas», refere. Sobre se todos os objetos devem ser devolvidos, a também investigadora coordenadora do CES-UC defende que vai caber também ao país «decidir o que quer e o que é que não quer».

Maria Paula Meneses, antropóloga (Fotografia de cortesia)

Boneca do Sudoeste de Angola, no MNE.

©Bárbara Monteiro

O que está em causa, em Portugal e no mundo, é também um processo de descolonização cultural liberto de uma visão eurocêntrica e elitista do conhecimento. A restituição permite, aos povos que foram colonizados, analisar e estudar o seu próprio passado. «Foi muita coisa escrita sobre a arte africana, mas foi escrita essencialmente a partir de um ponto de vista externo», expõe Suzana Sousa. O retorno desses objetos abre, por isso, a possibilidade de as interrogar e de as pensar a partir do seu local de origem, e a partir do que elas significam em contexto.

Como exemplo, a curadora dá a coleção de bonecas do Sudoeste Angolano existente no MNE, em Lisboa. «Essas bonecas, em Angola, não são chamadas de bonecas, por exemplo. Quero saber como é que elas são chamadas, como elas são efetivamente usadas, não pela observação de uma investigadora ou um investigador estrangeiro, mas por alguém que vive naquelas comunidades». Não tem que ver com a nacionalidade ou etnia do investigador, alerta. «Tem que ver com quebrarem-se estruturas de poder e dinâmicas que existem, quer nós as anunciemos ou não. E isso muda, se as peças estão na posse de um museu na Europa, ou se as peças estão na posse de um museu local.» Há dinâmicas que são necessariamente diferentes, sublinha.

Neste ponto, também a ideia de acesso universal pode, e deve, ser questionada. «Oiço muitos diretores europeus dizerem que as peças são património mundial e que estão abertas a todo o mundo. Isso não é verdade», esclarece. «A maior parte de nós, africanos, não tem acesso à Europa.» E, da mesma maneira que as obras estão disponíveis na Europa, estarão disponíveis, muitas delas, em África, relembra.

«Sinto uma repetição da violência colonial nos silêncios que o museu faz», partilha ainda a curadora, quando questionada sobre o sentimento de visitar alguns espaços museológicos onde existem peças trazidas de África. «Quando um museu expõe uma peça e não explica como essa peça foi obtida, não nos diz quem é o artista e ainda ocupa um lugar no poder de nos dizer o que é aquilo, há todo um processo de repetição de uma violência epistemológica do que é o colonialismo, no sentido em que eu, africana, sou remetida para um lugar de não saber sequer quem eu sou», afirma. «Esse quem eu sou é-me comunicado por uma instância de poder, que já não é um poder colonial, mas é o poder do museu, supostamente, um poder de conhecimento», continua. Por isso, entende, as questões de repatriação «não têm que ver só com a devolução das peças», têm que ver com aqueles que foram expropriados também contarem a História.

A digitalização tem sido a solução encontrada por muitos países, para dar acesso aos países colonizados àquilo que é também a sua história. Mas, para além de não ser um processo simples, ou barato, coloca-se outra questão: a quem pertence a documentação original da administração colonial – ao país que a produziu, ou ao Estado a quem se refere?

Portugal e Moçambique assinaram já vários protocolos de cooperação científica desde 1975, visando a partilha de documentos produzidos entre o século XVIII e 1933. O Arquivo Nacional de Moçambique (AHM), criado em 1934, teve acesso a vários arquivos portugueses, como o Arquivo Histórico Ultramarino ou o Arquivo Histórico da Marinha, tendo realizado cópias em microfilme de parte da documentação ali existente sobre o país africano. «Não continuámos a fazer esse trabalho porque, depois de 1933, a lei não permitia», conta Edmundo Macuacua, atual diretor daquela instituição. «Se agora quiséssemos ver os documentos de Moçambique, de 1933 para cá, ou outro período que não conseguimos trazer, teríamos um problema: cada indivíduo moçambicano teria de ir a Portugal.» Em Moçambique, ficou também parte da documentação que não foi possível transferir para Portugal.

O responsável admite que as instituições moçambicanas podem «não ter capacidade de preservar [a documentação] da melhor maneira», ou a capacidade financeira para adquirir os equipamentos necessários para aceder à mesma. Mas defende que «o acesso é um direito universal» e que aqueles a que os documentos se referem «podiam ter um acesso privilegiado.»

Para Edmundo Macuacua, os «países desenvolvidos podiam reconhecer a fragilidade dos países em desenvolvimento e apoiá-los», de uma maneira que também os moçambicanos possam ter acesso constante a essa documentação, tendo por base um «acordo de franqueza», que reconhece «as limitações e os direitos também de cada um». De resto, vê ganhos mútuos num processo de cooperação entre os dois países. «Seria ideal porque iria beneficiar os pesquisadores, as pessoas que querem conhecer a história e o passado. E, em algum momento, iria evitar conflitos de natureza histórica, de natureza política, porque os documentos iriam ajudar a ser prova do que aconteceu.»

A antropóloga Maria Paula Meneses clarifica, no entanto, que a Universidade Eduardo Mondlane, onde está integrado o AHM, comprou informação de arquivo a Portugal. «Foram muitos milhares de euros que foram gastos na digitalização de informação, para nós termos, em Moçambique, a nossa informação que está em Portugal». Acrescenta ainda que, pelo facto de Portugal, no século XIX ser um império, «com várias sucursais», atualmente, há informação sobre Moçambique no Brasil ou em Goa – que entretanto são ou fazem parte de países independentes. «Imagine um moçambicano ter de ir a Portugal e a Goa para reconstituir a sua história. Do ponto de vista financeiro, é brutal.»

Através da devolução dos objetos, diz Maria Paula Meneses, cria-se também um mecanismo para repensar o que foi o colonialismo. E é aí que encontra o verdadeiro obstáculo. «Não creio que a Europa esteja preparada para o fazer, porque toda a sua história dos últimos 200 anos é uma história assente num mundo que deram ao mundo, porque eram a sociedade do conhecimento. Não é verdade!», afirma. «A Europa não quer ouvir a nossa narrativa, de forma alguma, e, cada vez menos, porque é um problema existencial.»

Para Adriano Mixinge, «não pode haver imposições de narrativas», nesta que acredita ser uma questão «desconfortável» para todos. Não obstante, defende: «não podemos ter nenhum tipo de problema na hora de reavaliar o nosso passado, sobretudo no contexto colonial.»

Falar da restituição – uma questão legal, cultural, política, diplomática, mas também ética, de justiça, memória e reparação – é igualmente confrontar o velho continente com a sua herança colonial e pôr em causa as ideias de império que persistem no imaginário de muitas pessoas. Talvez por isso o tema continue a ser evitado por muitos. Para Pinto Ribeiro, «é reconhecer que houve um determinado império, que foi, em alguns casos, culturalmente genocida».

A Europa, «que se fez também em larga medida, através da expansão colonial», defende Sousa Ribeiro, tem agora de redefinir a sua identidade de outra forma, abandonando uma linha de argumentação que continua a privilegiar o continente «como centro do mundo». Uma forma de o fazer, acredita, «é justamente confrontar-se com esse passado».

Figura humana. Bacongo (Angola). Comprada, em 1969, em Lisboa, ao Dr. Rui Bordalo Machado, no âmbito da missão de prospeção do museu sobre Angola, onde a figura foi adquirida anteriormente, pelo Eng.º António Armindo de Andrade, entre 1890 e 1907. Museu Nacional de Etnologia

© AF-MNE