Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Isabel Cunha Marques e Ana Patrícia Silva

Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho

Ilustrações de Marina Mota

Produção de Martim Campos e Sara Fortes da Cunha

Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques

Digital de Teresa Gomes e Inês Roque

27.05.2024

“Cada um no seu lugar, como dizia Carneiro Pacheco, ministro da Educação – na altura designada como Educação Nacional –, e um lugar para cada um”, começa por citar, ironicamente, a historiadora Irene Flunser Pimentel enquanto se ajeita no sofá da sala de sua casa, em Lisboa. Rodeia-se de pilhas de livros, grande parte deles, que, ao longe, se destacam em detalhes: com capas duras e grandes títulos. Um exemplar é impossível de ignorar. Mulheres de Armas, assinado pela jornalista Isabel Lindim. A conversa começa desde logo, mesmo que o gravador ainda não tivesse dado sinal.

Irene Flunser Pimentel

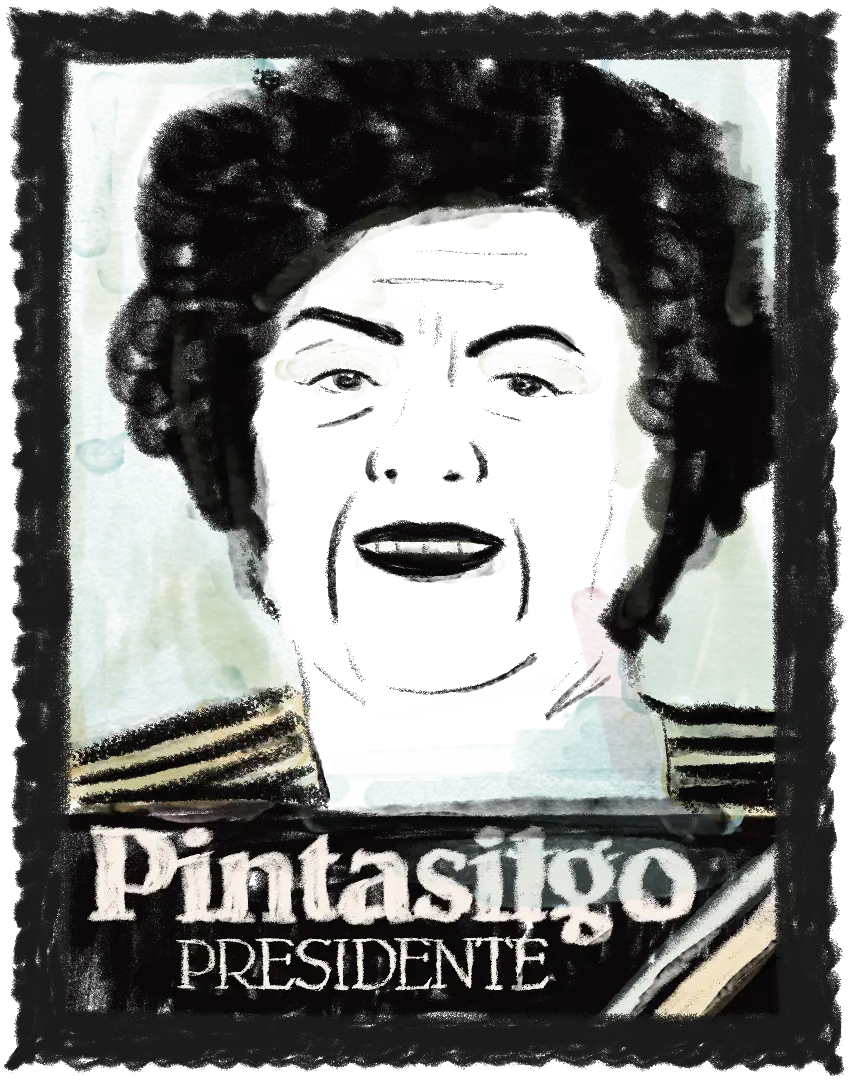

Irene Flunser Pimentel confirma-nos que a partida dos homens para a guerra – cumprindo comissões e o serviço militar obrigatório – fez com que as mulheres necessitassem de assumir novos papéis fora da esfera privada. Ainda assim, reconhece que esta não era uma novidade para todas as mulheres. “Já anteriormente tinham de ocupar alguns cargos da elite feminina. A Maria de Lourdes Pintasilgo é um claro exemplo de uma mulher da elite feminina, desde muito jovem. Aliás, ela era da Ação Católica, começou logo aos 14 anos. Ela foi uma exceção na Mocidade Portuguesa, porque era muito inteligente, tinha uma grande capacidade de organização e deram-lhe uma oportunidade para que fosse graduada. Ela era reflexo da típica rapariga, jovem, criada pelas organizações da Ação Católica, todas elas muito próximas da prática do regime”, continua a investigadora do Instituto de História Contemporânea (IHC) da Universidade Nova de Lisboa.

A historiadora destaca que Maria de Lourdes Pintasilgo viria a ser distinguida enquanto “figura da elite feminina”, tanto que, 19 anos depois da sua integração na Mocidade, foi a primeira – e única – mulher que assumiu o cargo de primeira-ministra em Portugal, após a Revolução de Abril de 1974.

Irene Flunser Pimentel

A necessidade de mudança tornava-se cada vez mais clara para quem regia o país, mas não foi suficiente para que se alterassem leis. Até ao final do Estado Novo, o homem era considerado o chefe de família no Código Civil de 1967, “mesmo quando não o era”. Leis estas que foram determinadas cerca de um século antes e foram muito claras: o Código Civil “formava o depósito judicial da mulher casada”, sublinha a historiadora.

Mais do que uma necessidade política, tratava-se de uma urgência em mudar o sistema e romper com o regime, mas a grande transformação do papel de mulheres e homens viria a ocorrer anos depois, no pós-25 de Abril de 1974, ainda que, para a jornalista Sofia Branco, não seja um “facto tão linear”: “Sabemos, hoje, sobretudo se continuamos a estudar isto, que houve muita coisa que se cristalizou.”

Dentro deste conjunto de “coisas”, a história contada pelas madrinhas de guerra não deixou de passar por esse estado que a jornalista define como cristalizado.

Sofia Branco

A jornalista viu o seu trabalho compilado na obra As Mulheres e a Guerra Colonial, um dos primeiros livros publicados sobre as madrinhas de guerra durante o período do conflito (1961–1974).

“Quantos livros de ex-combatentes existem publicados sobre os seus testemunhos de guerra? “Centenas”, responde Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais de Coimbra (CES), em entrevista ao Gerador. Já sobre madrinhas de guerra, clarifica que não sabe ao certo, mas que o seu número não se aproximará, de todo. “São experiências completamente diferentes. Não se pode comparar, mas mostram coisas que já sabemos: que a história das mulheres tende a ser colocada no domínio do privado e a história dos homens é a história pública”, acrescenta.

Assim como na esfera pública e privada, cultural e social, política e económica, no campo da literatura, escrita por mulheres, falta também um lado: “o das mulheres que permaneceram num país em guerra durante 13 anos”. Quem o destaca é Helena Neves, no artigo “Amor em tempo de guerra: Guerra Colonial, a (in)comunicabilidade (im)possível”. A investigadora do CES centra-se na última década da Guerra Colonial, de forma a perceber como a mesma afetou os papéis sociais das mulheres, em Portugal.

Os passados violentos criam diferentes versões daquilo que entendemos por memória, explica Cardina. Casos como as ditaduras na América Latina no século XX e a Guerra Civil Espanhola são exemplos disso. Daí que considere que a sociedade vai lidando com estes passados de maneira diferente e vai “calibrando aquilo que recolhe e aquilo que esquece de forma diferente”.

O historiador reforça que “houve processos de organização do esquecimento da guerra” findo o processo revolucionário. O que, mesmo assim, não significa que haja uma ausência absoluta.

A jornalista Marta Silva também tentou ultrapassar estes “silêncios ensurdecedores”, como caracteriza. A pesquisa de Marta Silva retrata dezenas de cartas muitos eloquentes e outras com dificuldades de escrita. Assim como Sofia Branco, Marta Silva leu aerogramas de pessoas que estudaram até ao quarto ano e de outras que nem lá chegaram. Leu contextos e pessoas. Entrevistou-as, mesmo que a sua participação fosse de alguma forma efémera.

Marta Silva

O resultado deste trabalho está compilado em Madrinhas de Guerra – A correspondência dos soldados portugueses durante a Guerra do Ultramar, publicado em 2021, pela editora Desassossego.

Já para Sofia Branco, o objetivo era, sobretudo, “provar que falamos muito da Guerra Colonial, mas fazemo-lo sempre do ponto de vista masculino”. A ideia do seu livro teve como intuito “relembrar-nos de que nunca olhamos para aquilo a que se começou a chamar de vítimas colaterais da guerra: as famílias”, evidencia.

A tradição literária das mulheres, no final dos anos 1960, tinha de ser “procurada”, “ressuscitada”, “analisada”, “exposta”. É o que explica, cerca de dez anos depois, a escritora norte-americana Johanna Russ. Se a escrita enquanto meio de correspondência era incitada e valorizada em grande medida, o mesmo não se verificava com a dedicação em grande escala à personagem “mulher”, enquanto sujeito das obras literárias. Assumidamente feminista, Russ identificou um padrão na invisibilidade da escrita das mulheres ao longo de quase um século. Em The Female Man, publicado em 1975 – ainda que finalizado quatro anos antes –, a autora analisa a tradição do eu feminino representado enquanto um eu colonizado. Russ entende este eu como uma linguagem que se distancia do colonizador, uma premissa que desenvolve ao longo de 45 anos, começando a partir de 1930.

A investigadora da Teoria Feminista, Maria Isabel de Jesus, numa análise académica de “As mulheres na literatura portuguesa de finais de 1960: estudo de quatro casos”, refere que esta foi uma das lutas da segunda vaga do feminismo, que identificava a invisibilidade no desencorajamento da escrita, na negação da autoria, no menosprezo, no isolamento da obra, no escândalo que a mesma provocava e na censura.

Muitas foram as obras de mulheres censuradas pelo Estado Novo. Irene Flunser Pimentel cita nomes diversos: Natália Correia, Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta, Carmen Figueiredo e Maria Archer.

Miguel Cardina diz que a “memória e o esquecimento andaram sempre de mãos dadas” no que toca ao tema da Guerra Colonial, à participação “indireta” das mulheres e, consequentemente, às madrinhas de guerra. Daí que o esquecimento, nos dias de hoje, também na educação, não lhe cause estranheza.

Miguel Cardina

Sara Primo Roque, licenciada em Antropologia e mestre em Colonialismo e Pós-Colonialismo, e professora no Agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa, considera que existe mesmo “um silêncio ensurdecedor” sobre o tema da Guerra Colonial. “Este episódio histórico não está resolvido”, afirma. Enquanto docente, confessa que a entristece ver o “espaço reduzido” que o tema tem, atualmente, nos manuais de história. “Nos manuais do 6.º ano, a Guerra Colonial já tem um espaço reduzido, mas quando se chega ao 9.º ano tem um ainda mais pequeno. Dá-se muito mais prioridade à Primeira Guerra Mundial ou à Segunda do que à Guerra Colonial”, explica.

Ainda assim, nos últimos 25 anos a abordagem e a exposição de temas “tão complexos” como a Guerra Colonial são para José Manuel Lages, coordenador científico do projeto pedagógico do Museu da Guerra Colonial, em Vila Nova de Famalicão, cada vez mais explorados e debatidos, “mesmo que ainda exista muito trabalho a fazer”.

Sérgio Neto partilha com o Gerador a mesma perspetiva. “A historiografia tem-se renovado e abordado a Guerra Colonial, não apenas de uma perspetiva memorialística ou militar, mas também no sentido cultural porque alguns destes protagonistas vão falando.”

Para o docente de História Contemporânea de Portugal, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, “os manuais escolares são como os acordeões”. “Eles esticam com determinados temas e encolhem com outros”, compara o investigador que se tem debruçado também, nos últimos anos, a analisar os manuais escolares de história. As madrinhas de guerra não são exceção. Se nos manuais do 6.º e do 9.º anos apenas se fala muito pouco da Guerra Colonial, claramente, não há espaço para se falar das madrinhas de guerra”, realça Sara Primo Roque, com ironia, insistindo que há uma evidente “invisibilidade” do papel da mulher.

José Manuel Lages justifica esta “falta” com o facto de as madrinhas de guerra pertencerem àquilo a que chama “nicho da colónia”:

José Manuel Lages

Maria Teresa Rosendo, filha de um ex-combatente e também docente da disciplina de História no ensino básico e secundário, em Palmela, já era “bem adulta” quando ouviu falar do conceito de madrinha de guerra, curiosamente, enquanto preparava uma aula de história. “E percebi, nesse contexto, que, quando a guerra começa em 1961, foi criada essa figura da madrinha de guerra também como uma forma de encorajamento emocional e como uma base para os militares. Antes disso, nunca tinha ouvido falar do tema”, relata.

Para Teresa Rosendo, a justificação do “esquecimento” é simples: “Não é um assunto para manuais. Há um grande desfasamento entre o que vem nos manuais e a investigação historiográfica, e isso, quer para os nossos dias, quer para a idade média, é até aflitivo”, exprime. “Por exemplo, quando se tenta tratar do tema na escola, em trabalhos com os alunos, apenas conseguimos recolher fotografias do Natal que eram feitas quando os militares estavam nas comissões. Um retrato e uma mensagem a desejar um feliz Natal e pouco mais. Não há mesmo informação”, lamenta Maria Teresa Rosendo.

Para a jornalista Marta Martins Silva, “isto deve-se ao tal esquecimento a que vetaram esse período. Quer à sociedade, quer aos próprios. Há uma necessidade de esquecer porque foi muito traumático”, explica, recordando que, após a publicação da sua obra, teve até casos de filhos que a contactaram no sentido de perceberem por que razão as mães nunca comentaram que tinham desempenhado o papel de madrinha de guerra.

Sérgio Neto não deixa de concordar com ambas as perspetivas, mas admite, contudo, que o desfasamento é ainda maior quando se fala do período da Pré-História e que na contemporaneidade já existe uma maior “proximidade” com a temática [Guerra Colonial].

Sérgio Neto

Além do mais, “já há trabalhos muito interessantes que se focam, por exemplo, na poesia escrita sobre a Guerra Colonial e na própria condição feminina. Claro que isso exige que haja historiadores que se interessem pelo assunto e que vão atrás das investigações”, continua o docente.

O Gerador contactou a Direção-Geral da Educação (DGE) com questões em torno do processo de escolha de conteúdos programáticos para os manuais escolares de História, mas, até ao momento, não obteve qualquer resposta.

Alexandra Correia Silva leciona, atualmente, a disciplina de História no Liceu Camões, em Lisboa. Também com um total “desconhecimento” em relação ao tema das madrinhas de guerra, conta que se lembra vagamente da mãe e das avós lhe comentarem sobre o assunto.

Alexandra Correia Silva

Qual foi o seu espanto quando, em 2023, viu nos novos manuais de História do 9.º ano umas pequenas notas à margem que mencionavam as madrinhas de guerra. “Isso chamou-me a atenção e achei interessante”, conta. No entanto, para a docente, estes pequenos apontamentos são insuficientes e retratam, unicamente, uma perspetiva de romantização. “O nome das rubricas varia consoante o manual… Podem ser “curiosidades” ou “quem sou eu? sou uma madrinha de guerra” ou “sabias que”. Normalmente, aparecem na margem ou na abertura dos conteúdos dos manuais, mas sempre em forma de curiosidade. Não é sequer um assunto fundamental”, lamenta.

Sérgio Neto, docente de História Contemporânea de Portugal, na Universidade do Porto, também se questiona quanto a esta forma de “recuperação da história”, realçando que a abordagem é “um pouco conservadora”. O investigador descreve que nessas curiosidades a figura feminina aparece associada à típica mulher portuguesa, acompanhada pela linguagem da época [do Ultramar], com as ideias da defesa da pátria e de Salazar. “Não sei até que ponto este tipo de abordagem será a mais natural….”, reflete insistindo que importante que os próprios docentes desconstruam esta imagem com outros materiais, além do manual escolar.

Sérgio Neto

Sérgio Neto partilha ainda que, nos últimos anos, na sua perspetiva, os manuais de História têm sofrido com uma “certa infantilização” ao se optar por apresentar conteúdo historiográfico “com encenações ou imagens coloridas”.

Alexandra Silva vai mais além e afirma que sempre que as mulheres têm um papel importante isso passa muito ao de leve nos programas escolares.

Alexandra Silva

A professora reflete que mesmo que os conteúdos programáticos mudassem e passassem a incluir mais informação sobre a Guerra Colonial, quem os leciona precisaria sempre de nova formação. “Eu não estou preparada para falar sobre o tema das madrinhas de guerra”, confessa.

Para Sérgio Neto, este fenómeno não é novo já que considera que, além da Guerra Colonial, desde os “anos 1970 houve muitos conteúdos que desapareceram da história”. Entre os exemplos, enumera a Revolução Grega e a independência do Haiti.

Ainda assim, atualmente, o investigador considera que o ensino da História enfrenta um outro “grande” problema: a perda de tempos letivos para lecionar a disciplina.

Sérgio Neto

No que toca ao tema da Guerra Colonial, o docente diz que “muitas vezes, falta oportunidade para se falar, além de política, da parte social”, onde inclui também as madrinhas de guerra. “Muitas vezes, corre-se o risco de ficarmos despidos daquilo que é a história porque há pouco tempo para se debater”, lamenta.

O investigador justifica que o mesmo se deve não “só a uma questão de desfasamento”, mas também a uma menor aposta na área das ciências sociais e humanas. “E isto não é só em Portugal”, considera. “Parte-se do princípio que não são rentáveis e que não têm lucro imediato. Por exemplo, na educação nós só conseguimos ver esses resultados após dez, 15 ou 20 anos….”, continua.

Mesmo assim, Alexandra Silva, não descarta a possibilidade de que, no futuro, se torne um tema mais representativo e explorado, pelo menos, na educação. “Mas vai demorar. A Guerra Colonial é seguramente um tema que ainda tem de ser trabalhado com pinças, porque há muitas feridas abertas”, reflete.

22 de Julho