Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, os jornais nacionais acrescentaram na primeira página um importante alerta: “Este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura.” Após 48 anos de opressão, os órgãos de comunicação social estavam finalmente libertos do crivo do chamado “lápis azul”. A frase marcava o fim de uma era de trevas no que à informação e à cultura dizia respeito. Estava reposta a liberdade de expressão.

Desde essa altura, nasceram novos títulos, multiplicaram-se os espaços de opinião nos jornais, assim como os programas de comentário e de debate. A cultura e a arte libertaram-se das regras. Com o desenvolvimento da Internet e a banalização do acesso a tecnologias digitais, assistimos a uma democratização da informação e dos canais onde esta é disseminada. O cidadão ganhou voz e novas ferramentas para comunicar.

Perante todas estas mudanças, o que significa atualmente o conceito de liberdade de expressão? Deve haver limites para o mesmo?

De forma a compreender quais as mudanças trazidas por esta conquista, importa perceber primeiro de que forma ela era negada à população.

Não pensar, não saber, não fazer

Como se vivia, então, no Portugal na ditadura? Como era viver sem saber? Como se caracteriza o país onde a informação era controlada pela censura? Segundo o jornalista César Príncipe, era um “país-ficção” onde “não havia”:

Não havia” exame prévio. Nem presos políticos. Nem suicídios. Nem barracas. Nem cólera. Nem aumentos de preços. Nem abortos. Nem guerra. Nem hippies. Nem greves. Nem droga. Nem gripes. Nem homossexuais. Nem crises. Nem massacres. Nem nudismo. Nem inundações. Nem febre amarela. Nem imperialismo. Nem fome. Nem violações. Nem poluição. Nem descarrilamentos. Nem tifo. Nem Partido Comunista. Nem fraudes. Nem poisos extraconjugais. Nem racismo.

E os governantes (impávidos, serenos, luminosos,) não viajavam, não adoeciam, não sofriam acidentes de viação, não comiam, não improvisavam e, quando eram exonerados, faziam-no sempre “a seu pedido”. Era o país-ficção contra a evidência do país-real.

Esta passagem, retirada do livro Os Segredos da Censura – reeditado em 2016 pelas Edições Afrontamento –, resume e ilustra a forma como a Direção dos Serviços de Censura (e mais tarde o Exame Prévio) limitava a informação que era divulgada aos cidadãos. A intenção era “impedir a perversão da opinião pública na sua função de força social”, conforme descrito no Decreto-Lei n.º 22469 do Diário do Governo n.º 83/1933. A censura deveria, por isso, ser exercida de forma a “defender [a opinião pública] de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral, a boa administração e o bem comum” e a “evitar que sejam atacados os princípios fundamentais da organização da sociedade”, diz o mesmo documento.

Assim, toda a informação que era veiculada pelos órgãos de comunicação social era previamente analisada. Uma notícia poderia, por exemplo, ser “cortada”, “suspensa” ou “proibida”, conforme a mesma fosse alvo de omissões, atrasos forçados na sua divulgação ou mesmo impedida de ser divulgada. No livro supracitado, da autoria de César Príncipe, estão reunidos vários “telegramas telefonados da comissão de Exame Prévio do Porto”, dirigidos ao Jornal de Notícias. São, dito de outra forma, orientações e cortes que a censura ordenava a este jornal e que ilustram o modus operandi do aparelho censório. Alguns exemplos:

10/11/67. “A Direção dos Serviços de Censura pede aos jornais que ao referirem-se à política portuguesa em África nunca digam: política do Governo. É que isso pode induzir em erro os estrangeiros, levando-os a crer que se trata de uma política de fação. Por isso, convém: política portuguesa em África e política de Portugal em África.”

25/10/68. “Telegrama 140, da Reuter. Não aludir, no título, ao Partido Comunista Português, pois é coisa que não existe. Major Tártaro”.

5/04/70. “Emigração de trabalhadores” – cortar. Dr. Ornelas

6/7/71 (22,55) “Obras numa ala do Palácio de Queluz para residência de Verão do Prof. Marcelo Caetano – cortar. Capitão Correia de Barros

12/08/72 (22,55). “No Parque Eduardo VII, em Lisboa, numa rusga policial, foram presos 24 indivíduos – vadios, prostitutas e homossexuais. Pode falar-se nos vadios e nas prostitutas, mas não nos homossexuais.”

Conforme se verifica, a censura visava não apenas as questões políticas, como aquelas que o regime acreditava serem prejudiciais à reputação do país ou contrárias “aos bons costumes”. “Era [censurado] também tudo o que tinha que ver com a parte social, porque era um regime muito ligado ao catolicismo e à moral católica”, explica a historiadora Irene Flunser Pimentel, que publicou várias obras dedicadas ao tema da ditadura do Estado Novo.

Outra questão que era cuidadosamente analisada era a Guerra Colonial. Vasco Lourenço, capitão de Abril e militar que prestou serviço em África, conta que a informação sobre a realidade da guerra era profundamente moldada e divulgada de acordo com narrativa do regime. “Em Portugal, teoricamente, formalmente e oficialmente não havia guerra, havia ações de polícia. Nós estávamos nas colónias – que não eram chamadas colónias, eram províncias ultramarinas – a fazer ações de polícia. Portanto, a informação era extraordinariamente controlada”, diz o também presidente da Associação 25 de Abril.

A par com a censura à informação jornalística, eram também publicadas, periodicamente, listas com todos os produtos de cultura não autorizados e que, por isso, deviam ser apreendidos. Irene Flunser Pimentel afirma que isso influenciou mesmo o trabalho desenvolvido pelos autores. “[Após a revolução] estávamos todos à espera de que saíssem de repente, das gavetas particulares das pessoas, livros e mais livros que nunca tinham sido publicados porque seriam sujeitos à censura. Isso não aconteceu, o que mostra que, mais uma vez, também houve autocensura na própria produção de literatura”, diz a investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Quando se “abriram os diques”

A Revolução dos Cravos pôs termo à censura de forma imediata. No dia 25 de Abril muitos jornais decidiram logo ignorar a obrigação de ter o aval da Comissão de Exame Prévio e publicaram as suas edições de forma livre. Este cenário não foi, no entanto, invariável, já que alguns órgãos de comunicação temiam ainda que o golpe não fosse bem-sucedido. O Jornal de Notícias foi um desses casos: “No dia seguinte [à revolução], o jornal ainda saiu um bocado tímido. Havia um chefe de redação que tinha receio de que voltasse para trás a revolução e chegou a mandar as provas à censura como se ela existisse. Quando lá chegou o contínuo, com o molhinho das provas para que eles as examinassem, estavam as portas fechadas. Os censores acreditaram que era a sério [risos]”, relata César Príncipe.

O golpe militar trouxe uma “bebedeira coletiva”, conforme descreve Vasco Lourenço. A euforia sentida pela liberdade acabaria, no entanto, por se traduzir num período de grande instabilidade e agitação social. A liberdade de imprensa estava ainda em consolidação, assim como todas as outras. “A censura foi imediatamente aniquilada, deixou de existir, mas, a certa altura... isto é mesmo assim: quando se tiram os diques, a água sai”, diz o capitão de Abril, referindo-se ao período do Processo Revolucionário em Curso (PREC) no qual as diferentes fações e ideologias tentavam controlar ou influenciar jornais. “A luta política dentro da comunicação social foi um facto. Este é um instrumento com um poder muito forte e, por isso, toda a gente o queria controlar”, relata.

O responsável exemplifica com o caso da ocupação do jornal República pelos gráficos, a 19 de maio de 1975, por acusarem a equipa de redação de conluio com elementos do Partido Socialista (PS). Também o jornal O Século foi palco de disputas ideológicas, em novembro do mesmo ano. Ali opunham-se grupos afetos ao Partido Comunista de um lado e ao Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP) de outro, assim como alguns elementos do PS. As discórdias traduziam-se em afastamentos e mudanças de chefias.

“Isto foi um processo complicado e não podemos olhar para ele com a visão com que olhamos para uma situação estabilizada, como a que temos hoje. Cometeram-se exageros, mas quem é que não os comete?”, interroga Vasco Lourenço.

Liberdade de expressão consolidada na lei

Após esta fase de turbulência, a democracia ficaria oficialmente consolidada a 2 de abril de 1976, com a aprovação da Constituição da República Portuguesa. A nova lei fundamental permitiu não apenas estabelecer as regras do regime democrático, como assegurar os direitos fundamentais. Entre eles inclui-se a liberdade de expressão e de informação, assim como a de imprensa e meios de comunicação.

No livro Liberdade de Expressão em Tribunal, lançado em 2003 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, Francisco Teixeira da Mota escreve queoslimites da liberdade de expressão “deixaram de ser decididos administrativa e politicamente e passaram a ser definidos pelos tribunais em obediência à lei”.

Neste sentido, não há limites concretos definidos, porém — e como acontece com os restantes direitos —, há casos em que é necessário avaliar se a livre expressão de uma ideia põe em causa um outro direito fundamental de outra pessoa. Segundo Francisco Teixeira da Mota, esta avaliação depende sempre do contexto da situação. “Não é possível definir em abstrato os limites da liberdade de expressão. A liberdade de expressão só se pode definir em concreto, em cada caso real, porque é preciso ponderar todo o contexto: quem disse, como disse, porque é que disse, onde é que disse. A liberdade de expressão tem de ser enquadrada e só aí é que se pode dizer se se justificaria de alguma maneira, ou não, alguma restrição”, diz o advogado, em entrevista ao Gerador.

Em Portugal, existem, segundo o livro de Teixeira da Mota, duas correntes jurisprudenciais no que à liberdade de expressão diz respeito: “uma mais “conservadora” ou “tradicionalista” que, de uma forma ou de outra sobrepõe o valor da honra e do bom-nome ao valor da liberdade de expressão e do direito à informação, e outra mais “liberal” ou “moderna”, em que a liberdade de expressão tem um valor primordial, nomeadamente quando está em causa a liberdade de opinião”.

Apesar disso, o advogado explicou ao Gerador que esta situação tem vindo a evoluir, em grande parte devido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), cujas decisões acabam por influenciar gradualmente os tribunais nacionais. “Nos tribunais superiores, encontra já uma adesão à liberdade de expressão como uma liberdade matricial das sociedades democráticas, mas ainda encontra muitas visões conservadoras.”

“A nossa legislação ainda tem um agravamento do crime de injúrias e difamação exatamente por ser [dirigido a] pessoas de autoridade e há um crime especial pelas ofensas ao chefe de estado. O TEDH já disse que isso não está de acordo com a convenção europeia. Já é uma coisa que não devia existir, porque as pessoas que são [figuras] de autoridade são aquelas que têm de suportar mais a crítica”, diz o responsável, que assume defender uma visão mais liberal e menos restritiva da liberdade de expressão.

Cultura e arte podem tudo (?)

Além da liberdade de opinião, a Revolução trouxe liberdade artística e cultural ficando, também estas, expressas na Constituição. A livraria Ler Devagar é uma das que faz por assegurar o exercício dessa liberdade nos títulos que publica.

Fundada para atenuar o problema dos fundos editoriais que se acumulam nos armazéns das editoras, este espaço tornou-se, ao longo do tempo, um local de liberdade cultural. José Pinho, seu fundador, diz que não recusa vender qualquer tipo de livro, quer seja ou não do seu agrado. “Quer eu ache, quer não ache, serão sempre publicadas as obras que encontrarem um escritor e um editor. Não há nada a fazer”, diz.

Por este motivo, ainda hoje insiste na venda de obras que estejam proibidas ou sejam alvo de polémicas. “Há dois ou três livros que só nós é que vendemos. Ninguém vende. Era proibido vender A Minha Luta [de Adolf Hitler], e nós vendíamos. Vendemos As Gémeas Marotas, que deu uma grande confusão e foi tudo confiscado [em 2019, pela ASAE], mas eu comprei todos os que havia. Tenho-os lá escondidos e vendo-os a quem me pedir”, relata.

Os espaços afetos às muitas livrarias que fundou servem também de galerias de arte ou locais de apresentação, independentemente da avaliação que José Pinho possa ter das peças expostas. Mesmo que não goste de alguma obra ou artista, cede o espaço, por não ser apologista de quaisquer limites à cultura ou à arte.

Cristina Sampaio partilha da mesma visão. Referindo-se em concreto à própria profissão, a cartoonista acredita que não existem assuntos que não possam ser alvo de sátira já que o humor, pelas suas características em particular, deve ser livre.

A artista afirma que “há bons humoristas e maus humoristas”, o que não significa que se deva restringir o discurso em algum dos casos. Além disso, a autora do espaço “Desalinho”, publicado aos domingos, no jornal Público, destaca queum cartoon é, para todos os efeitos, uma opinião, embora por vezes não seja percecionado como tal. “Eu não estou a representar uma opinião pública. É enquanto opinião pessoal que o meu desenho tem de ser lido e, como tal, respeitado”, sublinha.

“Os meus desenhos, que saem no Público ao domingo, eram partilhados no Instagram do jornal e as pessoas insurgiam-se, pois estavam a ler aquilo como sendo a opinião do Público. Quando se trata de um texto, as pessoas não têm a mesma reação. É isso que é muito curioso, porque veem logo que é a opinião do autor”, lamenta.

De todos os trabalhos publicados por Cristina Sampaio, houve um em particular que foi alvo de críticas. Em 2020, o jornal Expresso revelou que o dirigente do CDS Abel Matos Santos teceu elogios a Salazar e à PIDE, em publicações que fez no Facebook entre 2012 e 2015. Nos posts, o ex-candidato à liderança do partido também apelidou Aristides de Sousa Mendes – o cônsul de Portugal em Bordéus que ajudou a salvar milhares de judeus durante a II Guerra Mundial – de “agiota de judeus”.

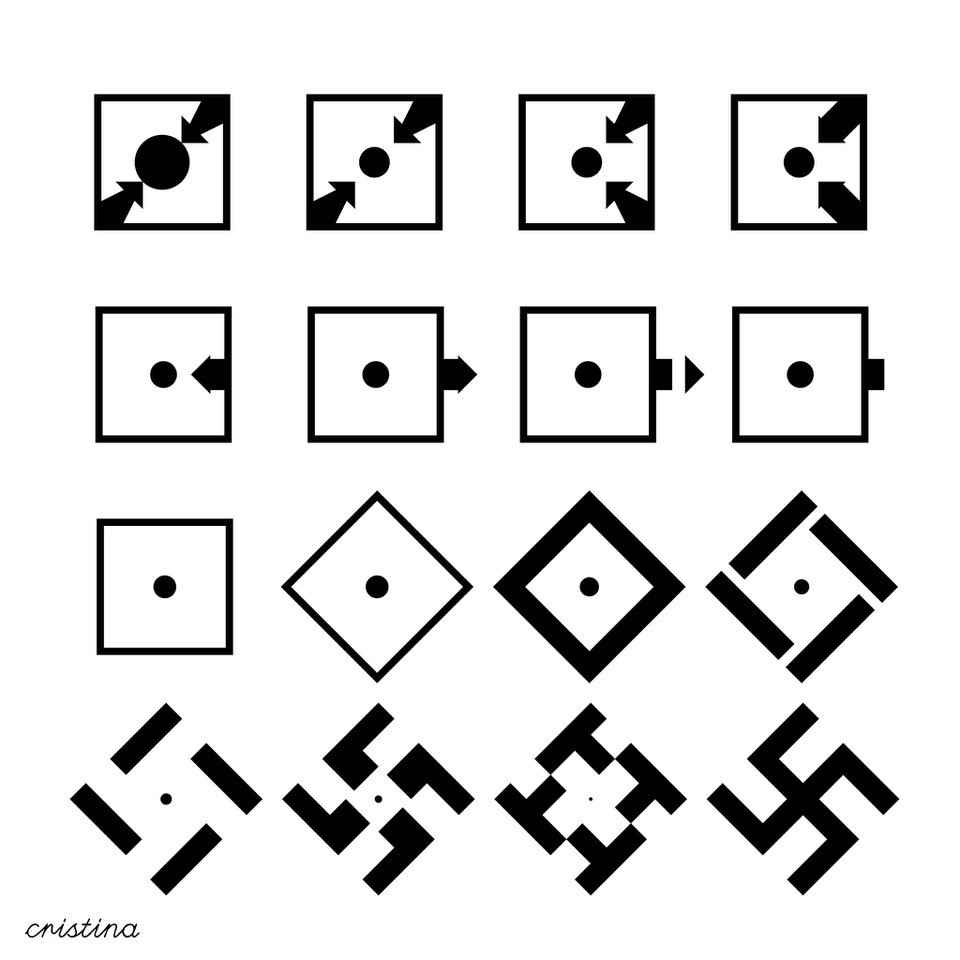

Perante estas revelações, Cristina Sampaio elaborou um cartoon, em que o símbolo do CDS se converte paulatinamente numa cruz suástica, símbolo nazi (conforme representado na imagem abaixo, cedida pela artista). O desenho foi publicado, conforme habitualmente, no espaço do jornal Público, dando origem a várias críticas e artigos de opinião por parte de dirigentes centristas, que consideraram o cartoon “repulsivo” e “ofensivo”. Além disso, foi apontada uma suposta “falta de objetividade jornalística” ao trabalho da artista.

“Eu não sou jornalista, no sentido em que não estou obrigada a ser objetiva. Tenho a minha leitura. Obviamente que tento que seja uma leitura informada, que seja baseada na atualidade de uma forma, o mais possível, fundamentada, mas eu tenho uma leitura da atualidade que há de ser diferente da leitura de alguém que faz parte de um partido de extrema-direita, por exemplo”, diz Cristina Sampaio.

Onde se define o limite?

Na sua célebre obra Da Liberdade de Pensamento e de Expressão, John Stuart Mill defende o direito que cada indivíduo tem de pensar e agir. O autor defendia que a liberdade de expressão não devia ser restringida em qualquer contexto, salvo se estivesse em causa um incitamento à violência. A ideia subjacente é de que até as ideias falsas devem ser expressas, já que podem ser discutidas e refutadas com a expressão de outras ideias, o que conduz ao desenvolvimento e evolução da sociedade. Há uma valorização do espírito crítico de cada um.

Mas e quando está em causa o discurso de ódio?

“A questão não é qual é o discurso ou o que é que se está a exprimir, mas se isso viola ou não os princípios básicos de uma sociedade”, responde Miguel Crespo. O jornalista e investigador especialista em comunicação digital afirma que, “na Europa, se eu for racista e exprimir as minhas teorias racistas, se incitar outras pessoas a adotarem as mesmas teorias, a exercer qualquer tipo de discriminação, pressão ou violência sobre pessoas com outras origens étnicas – seja lá isso o que for –, isso é um crime sob a Constituição e a lei portuguesa, portanto esse é o limite. E mesmo que eu diga isso em tom de brincadeira, não deixa de ser um crime”.

Neste sentido, Miguel Crespo diz que os limites para a liberdade de expressão, à partida, serão os que estão definidos pela lei. “Essa é vantagem de viver numa democracia, é que as leis são discutidas, são aprovadas e são exercidas por órgãos independentes uns dos outros”, acrescenta.

A historiadora Irene Flunser Pimentel considera que a liberdade de expressão não deve ter limites, contudo afirma que o discurso de ódio deve ser restringido. “Acho que o apelo ao ódio... eu, como [também] sou historiadora do Holocausto, [sei] que as coisas não começaram pelo Holocausto, começaram pelo apelo ao ódio e pela exclusão e sei que isso, se não for travado, vai até ali. E, como não quero que vá até ali, acho que tem de ser atalhado”, explica, referindo, no entanto, que a justiça deveria ser mais célere nestas questões.

O coronel Vasco Lourenço vai mais longe e afirma que os limites da liberdade de expressão surgem quando está em causa não apenas o discurso de ódio, mas também a difamação e a mentira. “A sociedade tem de ter regras. Eu, para ser livre, tenho de ser responsável. Infelizmente, há muita gente que confunde liberdade com libertinagem. Acha que só tem direitos e não tem deveres nenhuns. Não. Há que contrapor os deveres com os direitos. As sociedades estão organizadas e têm regras”, diz o capitão de Abril.

Numa visão distinta – e que vai mais ao encontro à perspetiva de Stuart Mill –, a cartoonista Cristina Sampaio diz que a linha só deve ser traçada quando está em causa a violência física. “Numa democracia até os discursos de ódio são tolerados, no sentido em que pode haver uma resposta e isso levar a uma discussão sobre o discurso de ódio.” Por este motivo, a artista considera que o limite da liberdade de expressão deve ser traçado apenas “quando estamos a instar as pessoas a agredir”.

A democracia e o espaço virtual

Precisamente por alegada “incitação à violência”, Donald Trump foi banido do Twitter, em janeiro de 2021. Esta medida surgiu pouco tempo após o ataque ao Capitólio. Inicialmente, Trump foi temporariamente suspenso, acabando, depois, por ser definitivamente banido da rede social. Volvido pouco mais de um ano, o antigo presidente dos EUA acabaria por lançar a sua própria plataforma: Truth Social.

A expulsão de Trump do Twitter lançou (novamente) o debate sobre o poder das plataformas digitais no que toca à mediação do discurso. Devem estas empresas exercer controlo sobre o que é dito nos espaços que fornecem? Podemos estar perante uma espécie de censura? Para o investigador Miguel Crespo essa visão é errada, já que as redes sociais “não são Estados, não são democracias. São empresas privadas”.

“Eles são empresas privadas e podem fazer o que quiserem no fornecimento do seu serviço. E mais: nós fizemos um ‘aceito’ numa coisa que não lemos, para os termos do serviço. Ainda por cima, estamos a usar um serviço que não pagamos, portanto não temos nada que nos queixar, muito menos de censura. Não podemos”, diz Miguel Crespo.

Para o jornalista e investigador do Centro de Investigação e Sociologia do ISCTE [Instituto Universitário de Lisboa], o problema é “ser possível, nessas plataformas, ter discursos, narrativas e atitudes que não são permitidas pelas legislações de estados democráticos. E esse é, provavelmente, o mais grave.”

A questão não está, por isso, na ação do Twitter, por exemplo, que, na opinião do investigador, só peca por ser “tardia”.

Francisco Teixeira da Mota também sublinha o facto de o Facebook, Twitter ou Instagram serem empresas privadas e que, como tal, podem definir as regras do serviço que oferecem. Apesar disso, admite que já são quase “public carriers, já são empresas de utilidade pública”. Por esse motivo, “já é discutível se o Facebook possa ser gerido estritamente como uma empresa privada, uma vez que a função deles já é uma função pública”.

O advogado especialista em liberdade de expressão e de informação diz, contudo, ter muitas reservas quanto à formulação de legislação específica para regular estas empresas. “Preferia deixar que isto se fosse resolvendo mais por si. Não vejo tanta necessidade de intervenção do Estado, porque não confio”, sublinha. “Não sou a favor de grandes regulamentações. Não confio muito no Estado, seja ele qual for”, remata.