Pelas mãos de integrantes e organizadoras de outros movimentos sociais nacionais, como a Greve Feminista, a fundação do coletivo partiu do sentimento de que as pautas das mulheres imigrantes não eram “encaradas com seriedade, eram secundarizadas ou eram incluídas sem reflexão” nesses espaços de militância, explica-nos, em videochamada, a coordenadora política Aline Rossi.

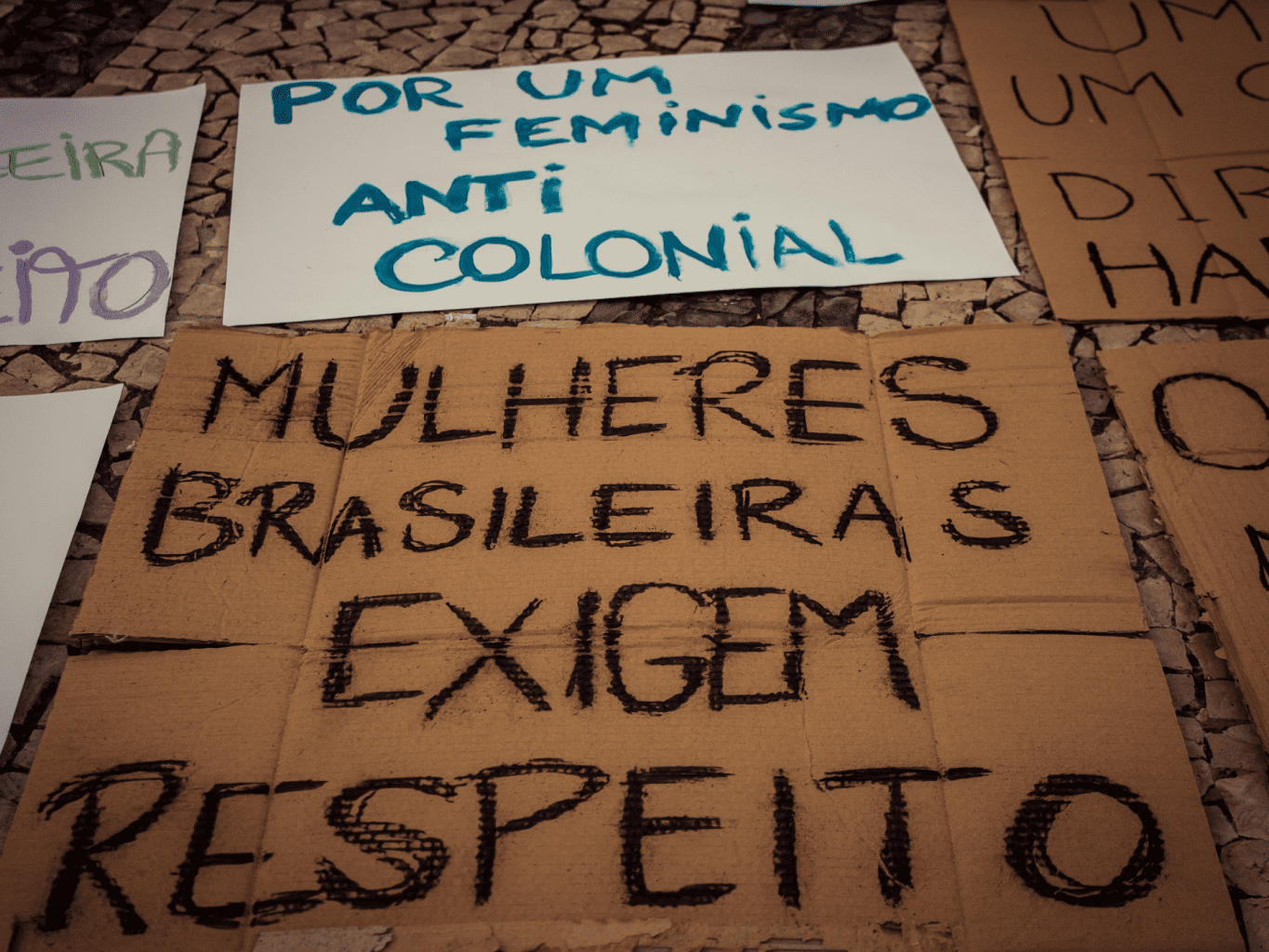

A primeira ação dá-se em janeiro de 2021, aquando da divulgação de uma nota de repúdio às declarações do humorista português Fernando Rocha, publicadas num vídeo com conteúdo “xenófobo e misógino contra as mulheres brasileiras”, segundo o comunicado. Determinadas a contribuir com a luta pelos direitos das mulheres não mais como indivíduos, mas como grupo, as membras da Coletiva Maria Felipa trabalham para “não permitir que outros grupos falem pelas brasileiras imigradas em Portugal” e atuar na base, junto às pessoas, debatendo a questão da herança colonial, que tem um impacto muito grande no seu quotidiano, continua Aline.

É no norte que estão concentradas a maior parte das suas integrantes, mas a coordenadora garante que o grupo conta com muitas apoiantes por todo o país e que a meta é criar núcleos locais de atuação em diferentes cidades. No dia 3 de dezembro, o primeiro Encontro de Mulheres Brasileiras em Portugal, já com as inscrições esgotadas, tem como objetivo, lê-se em nota, reunir imigrantes brasileiras, discutir assuntos referentes a experiência, marcada por estereótipos, de viver e trabalhar neste país, bem como organizar uma agenda comum que oriente e fortaleça a organização do movimento.

Gerador (G.) – Desde o arranque das vossas atividades, que outras ações têm desenvolvido?

Aline Rossi (A. R.) – A nossa agenda de atuação consiste na promoção de conscientização junto de mulheres que não estão organizadas, que são a maioria. Promovemos muitos debates acerca do olhar colonial sobre a mulher brasileira em Portugal e os assédios quotidianos. Fazíamos isso em reuniões abertas a que qualquer mulher brasileira podia participar, para refletir em conjunto, partilhando leituras e indicando materiais. Também é do nosso interesse criar uma ponte entre as associações de imigrantes, que hoje nem sempre dialogam entre si.

G. – Como se articulam com os outros movimentos sociais do país?

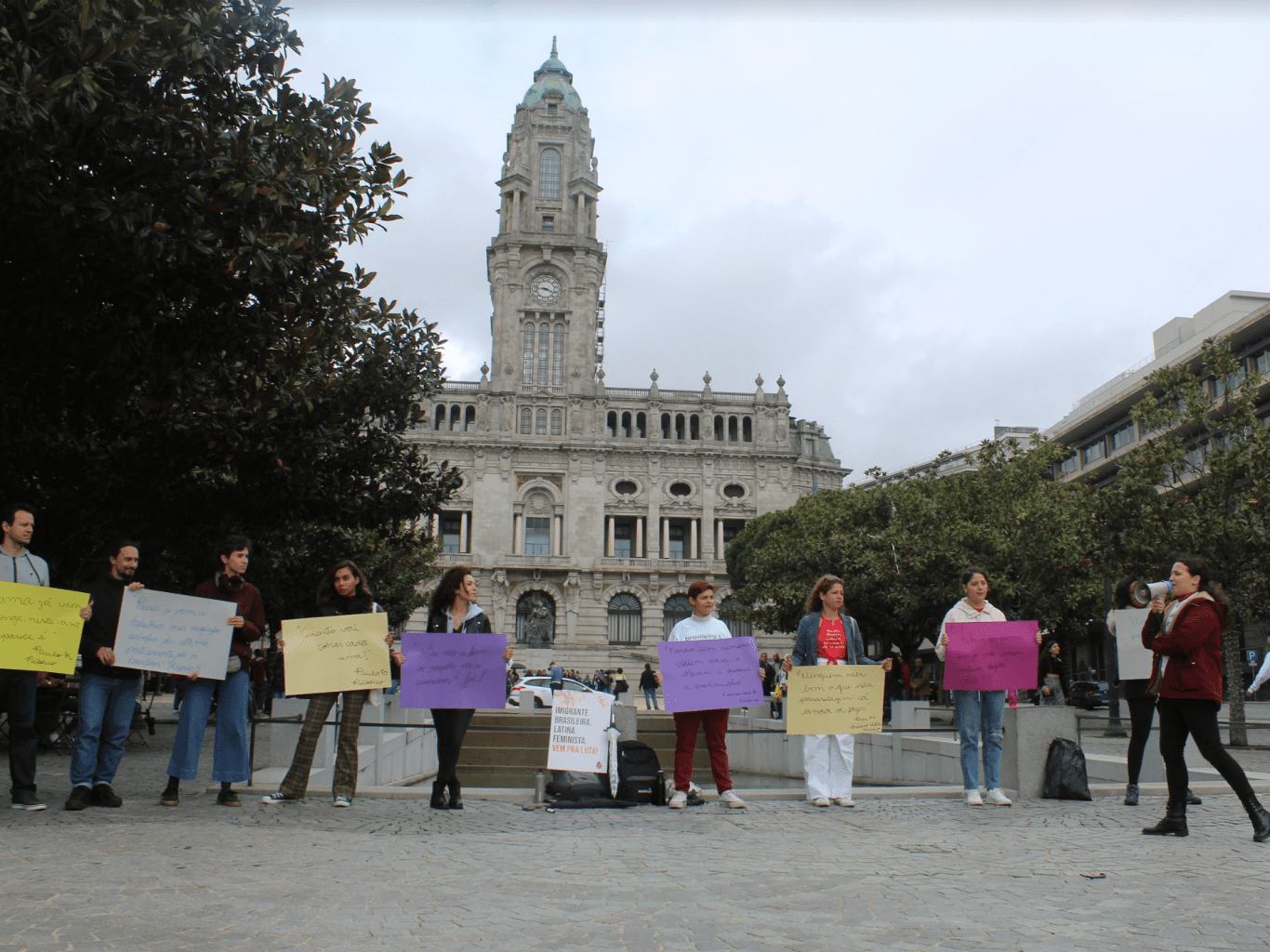

A. R. – Participámos, por exemplo, do 8 de Março deste ano, com a Liga Feminista do Porto, a Associação Vozes da Mulher e outros grupos. Também estamos a participar e a apoiar o OVO, o Observatório de Violência Obstétrica, nas manifestações contra a violência obstétrica e pelos direitos reprodutivos. Tanto circulamos nesses espaços de manifestação quanto convidamos os outros grupos para participarem connosco nas nossas, como foi o caso da manifestação recente que fizemos, denunciando o caso de abuso sexual do SEF.

G. – Que resposta tiveram das imigrantes brasileiras quando fundaram a Coletiva?

A. R. – Todas falavam como era bom estar num espaço que era só de brasileiras, de mulheres que entendiam as pautas e que sabiam do que falavam. Em boa parte das reuniões iniciais, nós nos perdíamos em desabafos, porque todo mundo tinha um caso [de violência] para contar, mesmo quem não estava organizada [como ativista].

G. – E com os grupos feministas portugueses, fizeram a avaliação dessa relação?

A. R. – Quando estávamos a organizar essa manifestação [de denúncia de abuso no SEF], por exemplo, muitos grupos apoiaram e, deles, muitos grupos de mulheres portuguesas, com ou sem mulheres brasileiras [integrantes], e grupos que não são necessariamente feministas. Divulgaram e assinaram, mas não compareceram. Isso é o lado difícil das relações que se criam entre os grupos, é um apoio e uma relação que só existe no virtual, para já. Mas, de modo geral, eu diria que os grupos são bastante recetivos, só não muito cooperativos – isso também é uma coisa que se constrói.

Por outro lado, tivemos uma situação quando nós falámos sobre prostituição, que é um tema importante para nós, porque existe todo um estigma que não se justifica – no fim das contas, as mulheres brasileiras não são a maioria na prostituição. Fizemos publicações sobre isso na altura em que estava a ser votada e ouvida no Parlamento a petição da Ana Loureiro para regulamentar as casas de prostituição, que era super xenófoba. Recebemos reações estranhas por parte de grupos portugueses que têm posições diferentes das nossas nesse ponto e normalmente falam em nome das imigrantes. Quando ouviram um grupo de imigrantes a falar sobre isso, resolveram estranhar, porque, afinal, eles não sabiam o que as imigrantes queriam. Há sempre essa relação de que, quando chocam os interesses, a coisa fica esquisita, sabe?

G. – Relativamente ao Encontro, como surgiu essa ideia?

A. R. – Essa ideia tem permeado as nossas reuniões há muito tempo, mas tornar isso possível exigia que tivéssemos mais visibilidade e aproximações como coletiva, o que fomos construindo. Vemos a necessidade todos os dias e percebemos também que existe a demanda por esse espaço de politização das nossas experiências quotidianas, das violências e das dificuldades. Muitas vezes, as mulheres imigrantes, falando pelas brasileiras, querem se organizar e não sabem como fazer, porque tudo o que diz respeito a uma dimensão política parece absurdamente distante ou incompreensível, longe da realidade. Queremos aproximar as mulheres de organizações, para que elas se movimentem politicamente, além de criar essas pontes com os grupos e construir uma agenda comum para atuarmos nos próximos tempos. Acreditamos que com as organizações mais afinadas e alinhadas, temos mais força para levar as reivindicações para frente.

G. – E o que significa, em 2022, organizar um evento como esse?

A. R. – Para ser justa, eu acredito que as mulheres têm organizado outros encontros de mulheres brasileiras, mas talvez nunca de uma forma tão estratégica e nessa perspetiva anticolonial. Não é para engrandecer o trabalho que a estamos a fazer, mas [o Encontro] foi pensado como uma ferramenta política. Não é só um encontro de mulheres brasileiras, é um encontro de mulheres brasileiras imigradas em Portugal que quer construir esse movimento com uma forte orientação anticolonial. Sempre ouvimos, nas nossas reuniões, que é estranho falar de anticolonial porque não existem mais colónias. Portugal tinha colónias até 1974, foi o 25 de Abril que aboliu isso, ou seja, há muito pouco tempo. Ainda sentimos o quanto ele repercute e produz efeitos na nossa realidade, pelo que não consideramos que essa cultura, essa ideologia e essa política colonial tenha acabado. Não podemos ignorar as relações da política internacional; como a geopolítica está organizada internacionalmente; as dependências económicas entre os países, que o Brasil vive até hoje, e como isso afeta a nossa vida, não só lá, mas também aqui. É necessário. É tarde? Talvez. Inacreditável? Talvez. Mas necessário, ainda.

G. – Como mencionaste, uma das vossas propostas é debater a experiência da mulher brasileira em Portugal. Qual é essa realidade coletiva das mulheres brasileiras imigrantes em Portugal e como ela é marcada por estereótipos, segundo afirma o vosso comunicado à imprensa?

A. R. – Eu acho que é impossível falar dos estereótipos sem partir do imaginário mais básico que existe na cultura portuguesa, o da mulher brasileira prostituta. Isso atravessa todos os espaços: quando vamos arrendar uma casa, por exemplo, e [os senhorios] dão a entender que aquilo é um lugar de família e querem saber se vamos vai levar muita gente para lá – isso é perguntar, de forma muito eufemizada, se vamos trazer clientes para o lugar; quando circulamos na rua e somos assediadas ou recebemos propostas em dinheiro [em troca de sexo]; ou quando estamos no trabalho e nos chamam a atenção pela forma que estamos vestidas – o que aconteceria mesmo se estivéssemos de burca, com certeza, porque existe uma expetativa sobre o facto de ser brasileira.

É uma imagem muito forte, construída desde a colonialidade e reforçada recentemente, por exemplo, com o caso das Mães de Bragança. O problema da ideia da prostituição é que ela tem desdobramentos e não afeta só aquela pessoa rotulada como prostituta. Se você tem uma mulher classificada como prostituta, todas as outras são potenciais prostitutas a serem tratadas da forma que as prostitutas deveriam ser tratadas. É uma estratificação, cria-se uma hierarquia de cidadania, de quem é o cidadão de direitos e quem é um cidadão de segunda classe. Não é disso que partimos, mas também é isso que abordamos, porque ainda hoje isso afeta os nossos direitos, o nosso acesso à educação, à cultura, à habitação, à saúde, ao trabalho e todo o resto.

G. – O que vocês consideram que está na origem desses estereótipos? O passado colonial?

A. R. – Inicialmente, sim. Acho que [o colonialismo] é primeiro propulsor, porque foi a colonização que estabeleceu a relação entre os nossos países. A colonização é aquilo que vemos nas cartas portuguesas sobre as mulheres indígenas que andavam nuas e a ideia de vestir a mulher ou de construir a imagem da mulher da época vitoriana, muito vestida, que é a mulher esposa, ao contrário da mulher que é prostituta, que era a mulher escravizada e usada para reproduzir escravos. Isso vai passando, porque eram eles que escreviam a história e eram eles que criavam a cultura, no sentido da literatura, das artes, da representação visual.

O Brasil também tem a sua cota de responsabilidade – mais uma vez, como uma consequência dessa concessão colonial. Posso falar, por exemplo, do período da ditadura militar, que vendia a mulher brasileira como um objeto para consumo de turismo sexual. [O presidente] Bolsonaro, recentemente, não ajudou a combater esse estereótipo – muito pelo contrário, resgatou tudo o que tínhamos na ditadura. Depois, não dá para diminuir o que a indústria pornográfica representa. O Brasil é conhecido como um grande exportador de pornografia e o problema da pornografia é que ela é, muitas vezes, a fonte de educação sexual de muitos homens. Claro que as mulheres também consomem, mas o público é esmagadoramente masculino e a exploração é esmagadoramente feminina, são dados adquiridos. Isso também ajuda a construir a imagem do que é a mulher brasileira, para que serve a mulher brasileira, como tratar uma mulher brasileira e do que ela gosta.

G. – A proposta do vosso encontro também fala na construção de um feminismo anticolonial. O que falta para chegar lá?

A. R. – Eu não gosto de falar em feminismo anticolonial em oposição ao feminismo liberal, ao feminismo radical ou materialista. É ilusória a ideia de que existem muitas ramificações do feminismo. O feminismo é um movimento organizado de mulheres, ponto – ou se avança na direção dos direitos das mulheres ou não se avança. Sei que soa muito idealista, mas eu sou a favor da ideia de que quando uma avança, todas avançam, o que tem que ver com o facto de todas nós estarmos na base da pirâmide. Existem estratificações e hierarquias? Claro, mas, no fim, todas as mulheres são discriminadas por serem mulheres e por isso precisamos do feminismo. Quando adicionamos o anticolonial, é porque a forma que nós vivenciamos essa discriminação e preconceito em Portugal não tem só que ver com o facto de sermos mulheres. É primeiro porque somos mulheres, afinal, os homens não são tratados da mesma maneira – são discriminados por serem brasileiros, é a xenofobia, mas não são tratados como objetos sexuais. Depois, tem que ver com a denúncia da origem histórica da discriminação que sofremos. A herança colonial e a xenofobia somam como nós vivenciamos a misoginia e a segregação do patriarcado. Essa é a nossa base de diálogo, mas contribuímos para o mesmo movimento de mulheres, que é o feminismo de modo geral.

G. – Pelo contacto com as imigrantes no vosso trabalho, consideram que o grupo está consciente dessa influência histórica?

A. R. – Nem sempre. As mulheres que vêm a uma reunião nossa estão em pontos diferentes, digamos assim, da politização da sua vivência. Todas elas percebem que o que elas viveram de discriminação e violência é errado, que o facto de serem tratadas diferente porque são mulheres brasileiras não deveria acontecer e que isso tem que ver com a nacionalidade, não só com o facto de elas serem mulheres. Agora, politizar isso e ligar de volta à herança colonial não é um clique tão fácil de fazer, porque nós também aprendemos, na nossa educação formal, que a colonização já acabou e é uma coisa que aconteceu há um milhão de anos.

Primeiro, temos de descascar essas várias camadas que aprendemos, seja na informação que recebemos dos media ou nas nossas perceções de novelas e filmes, que folclorizam a nossa história e nos fazem pensar que isso é uma coisa muito longínqua que já não faz sentido falar. Enquanto não se conhece esse plano de fundo, elas ligam [o preconceito], no máximo, à xenofobia. Provocar essa reflexão é parte do nosso trabalho militante, para que se perceba que a colonização não foi há tanto tempo assim, que ela não acabou e ainda produz resultados e, claro, para que nos ajudem a perceber o que vamos fazer sobre isso.

G. – As inscrições do evento estavam reservadas às mulheres brasileiras. Como os cidadãos portugueses, homens e mulheres, podem ser aliados da vossa luta?

A. R. – Eu acho que, como toda outra luta por libertação social, nós só conseguimos apoiar outros grupos quando estamos efetivamente ao lado deles, não só naquela postura passiva do ouvir, do assinar em baixo – isso também é uma forma de se desresponsabilizar e de dar um aval para se ausentar da discussão. Quando construímos, por exemplo, a luta contra a violência obstétrica, primariamente, são as mulheres portuguesas que serão beneficiadas, mas todas nós seremos afetadas e estamos com elas, não apenas na manifestação, mas a provocar o debate e a participar das exigências. Quando os grupos portugueses divulgam as nossas manifestações e não aparecem, eu não diria que isso é estar lado a lado e apoiar, porque as mulheres brasileiras nem sempre estão só nas redes sociais – a luta se faz fora delas.

Os portugueses, em vez de estarem a explicar para mim o que eu devia fazer na minha luta, deviam estar a explicar para os outros portugueses qual a necessidade de um debate anticolonial, o porquê de precisarmos fazer alguma coisa sobre o estereótipo da brasileira prostituta, o porquê de ser um problema quando temos os direitos negados, etc. Cada um deveria interferir na sua esfera de influência e estar quando for preciso construir a luta fisicamente, nas manifestações, nas petições e nas assembleias.

G. – Qual a dinâmica pensada para o dia do Encontro?

A. R. – Temos uma mesa de debate que estabelece o tom e orienta o nosso evento, na qual vamos discutir qual é a urgência e a atualidade desse debate sobre colonialismo e como isso nos afeta. Participam a Casa do Brasil, uma associação atuante no âmbito jurídico e institucional; o Coletivo Afreketê, um grupo de pesquisadoras que está a coletar dados importantes para fomentar políticas públicas; o Brasileiras Não se Calam, um projeto exclusivamente online, que, portanto, abraça esse espaço digital, importante para alcançar mais mulheres e divulgar essas experiências nos media; e a Plataforma Geni, uma associação que atua junto de outros grupos portugueses e faz um trabalho de reflexão.

A partir daí, teremos grupos de trabalho para falar sobre trabalho, a participação na cultura – temos pelo menos duas escritoras publicadas, por exemplo, na nossa coletiva –, habitação, etc. A ideia é que, desses grupos de trabalho, seja extraída essa agenda comum com os pontos de ação necessários para as mulheres brasileiras e reivindicações que possam informar futuras políticas públicas para trabalharmos em conjunto com outros grupos, partindo das vivências das mulheres que vão estar no Encontro, representativas de muitas classes.