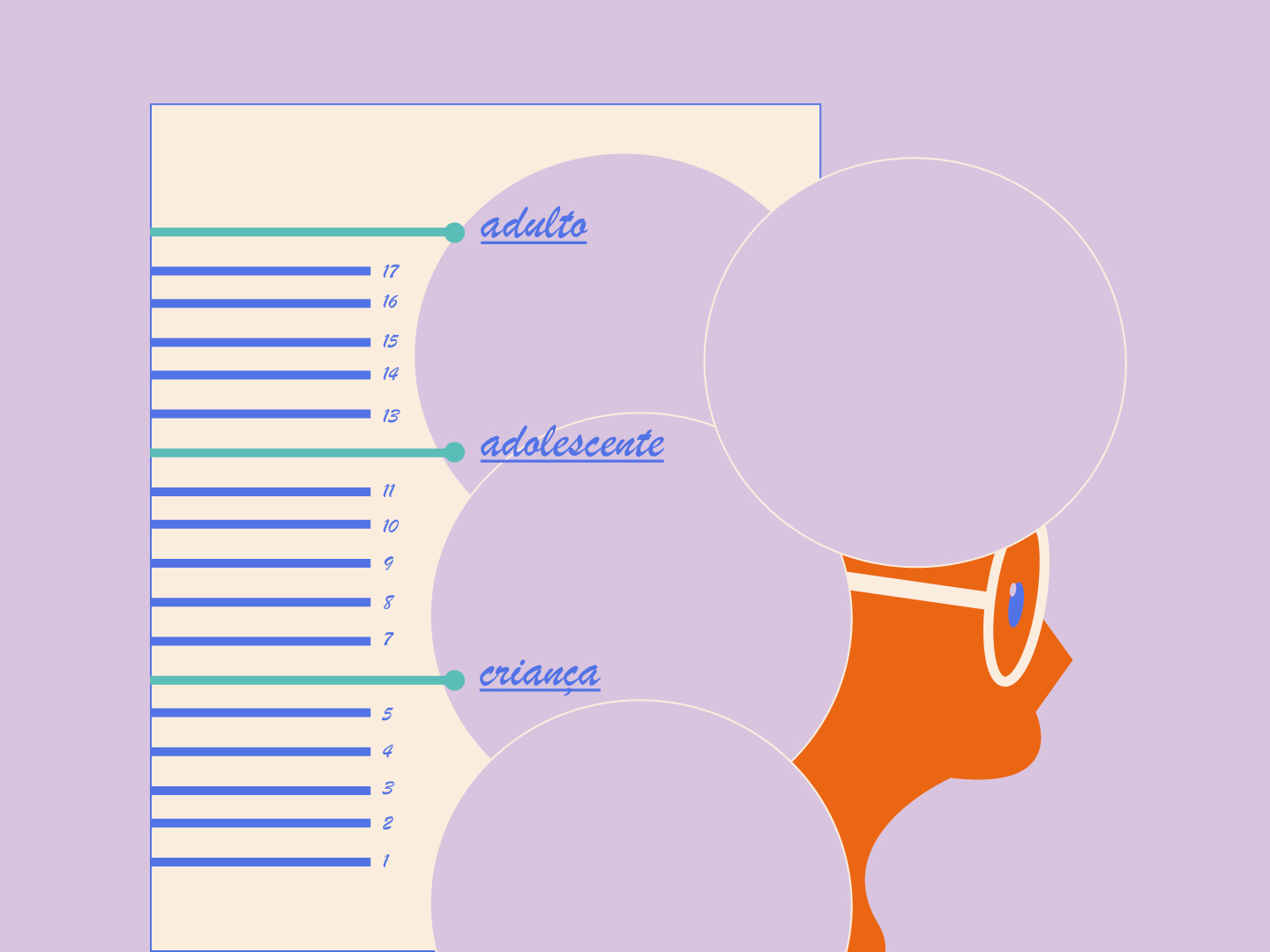

Em Portugal, um jovem torna-se adulto quando atinge os 18 anos e adquire plena capacidade legal. É assim desde 1977, ano em que se procedeu à revisão do Código Civil que baixou a idade da maioridade dos 21 para os 18 anos. O mesmo é estipulado em todos os países da União Europeia, desde que a Escócia se viu forçada a abandonar a comunidade, em 2020. Os jovens escoceses obtêm capacidade legal ao completarem os 16 anos, a não ser que um parecer médico estabeleça o contrário.

Caso se encontrem ressalvadas as incapacidades eleitorais ativas previstas na Lei Eleitoral da Assembleia da República, aos 18 anos, os jovens portugueses passam a usufruir do direito de voto. Passam também a poder comprar tabaco e bebidas alcoólicas, a contrair matrimónio e a alterar a menção do sexo e do nome próprio no registo civil. No entanto, nem todas as idades legais coincidem com a da maioridade civil e certas condições permitem a menores de idade antecipar algumas destas estipulações.

A Lei Eleitoral da Assembleia da República estipula que os cidadãos com uma notória limitação ou alteração grave das funções mentais dos cidadãos, ainda que não sujeitos a acompanhamento, quando internados em estabelecimento psiquiátrico ou como tais declarados por uma junta de dois médicos, e os cidadãos privados de direitos políticos, por decisão judicial transitada em julgado, estão incapacitados de votar.

Lei Eleitoral da Assembleia da República

A partir dos 16 anos, é possível a um jovem casar-se, emancipando-se, caso obtenha autorização dos seus representantes legais, e o mesmo acontece para a alteração do seu sexo e do nome próprio. É também a partir desta idade que os adolescentes passam a responder como um adulto perante a Justiça e, ainda que com condicionantes, podem começar a trabalhar.

A redução da idade da maioridade civil, em 1977, traduziu, em parte, o alinhamento com a idade fixada pela Constituição para a aquisição da capacidade eleitoral. Considerou-se que o estabelecimento dos 18 anos como idade da maioridade não constituía uma solução “isenta de inconvenientes”, mas que estes ficariam “minimizados em confronto com as vantagens”, lê-se no documento. O legislador escreve que a alteração surge do reconhecimento de que os jovens se consideravam então sujeitos a “um mais rápido processo de desenvolvimento psíquico e cultural”.

Hoje, pode estar a verificar-se a tendência oposta. A transição para a vida adulta parece estar a prolongar-se e o desenvolvimento psicossocial dos jovens a tornar-se mais tardio. Diversas mudanças sociais têm vindo a alterar a forma como as sociedades pensam e entendem os conceitos de infância, adolescência e juventude. A investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa, Maria João Leote de Carvalho, salienta que as idades jurídicas refletem a forma como o Estado se organiza em função da sua interpretação destes conceitos. “[As idades legais] dependem muito do que é que se espera dos indivíduos nessas faixas etárias, em termos comportamentais. Esta é uma discussão muito atual, sobretudo na Europa”, atesta.

Para a investigadora, a definição de idades jurídicas é sempre uma tarefa “difícil” e “complexa”. “[As idades legais] correspondem, no fundo, a uma construção social e jurídica, que acaba por ser mais ou menos rígida na maior parte dos países, para determinar aquilo que é considerada a transição da juventude para a vida adulta”, explica.

Ser jovem já não é o que era: os paradoxos aparentes

A importância atribuída e o respetivo aumento das discussões em torno das idades e da transição para a vida adulta intensificaram-se após a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Criança, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1989, diz Maria João Leote de Carvalho. O documento é o tratado internacional mais ratificado no mundo e, desde que a Somália ratificou a Convenção, em 2015, apenas os Estados Unidos da América constam na lista de países que não procederam à mesma.

O primeiro artigo da Convenção estabelece que “criança é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”. Apesar do caráter internacional do documento, a definição de categorias como “criança” ou “jovem” é influenciada por diferentes fatores. “Estamos a viver tempos em que o ser jovem na atualidade nada tem que ver com ser jovem há dez anos ou 15 anos”, explica a investigadora do CICS.NOVA.

Maria João Leote de Carvalho salienta que, ao olhar para este passado recente, se verifica que a transição para a vida adulta acabava por ser marcada pela saída da casa dos pais, a entrada direta no mercado de trabalho e a constituição de família. “O que verificamos agora é que estas diferentes condições vão acontecendo, mas não de uma forma síncrone ou coincidente entre si, [pelo que] a condição de ser jovem vai-se prolongando no tempo.”

Segundo a investigadora, a continuidade dos percursos de estudo, assim como as transformações sociais verificadas no contexto da família e o difícil acesso ao mercado de trabalho numa perspetiva de construção de carreira são alguns dos fatores que ajudam a explicar o prolongamento desta fase. Ainda assim, a investigadora destaca a existência de algumas situações aparentemente paradoxais.Por um lado, aponta que se verificam comportamentos mais próprios da fase final da adolescência em crianças mais novas. “A autora Lia Pappamikail afirma que se cresce mais cedo, mas há todo um conjunto de situações que levam a que um indivíduo se emancipe e autonomize mais tarde.”

Por outro lado, a investigadora atesta que os contributos das neurociências indicam que o desenvolvimento humano e do cérebro acaba por se prolongar no tempo e ir mais além do que se pensava há décadas. “Entrava-se na vida adulta já com uma perspetiva de maturidade estabelecida e isso não acontece no presente”, declara.

Cláudia Ribeiro é professora convidada na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP), onde leciona a unidade curricular Psicologia e Sociologia da Infância e Adolescência. A docente explica que o caráter mutável da idade da adolescência fez com que se começasse a falar no conceito de “adulto emergente”. “O que faz o adulto efetivo é a fase do adulto, quando já é independente economicamente, tem casa própria e trabalha. Hoje em dia, de uma forma geral, estes processos só acontecem depois dos 25 anos”, atesta.

A professora dá também conta de que as fases da infância e da adolescência são cada vez mais valorizadas, pelo que as famílias tendem a ser mais protetoras das crianças. Cláudia Ribeiro destaca que este tipo de atitudes influenciam o desenvolvimento psicossocial dos jovens, que depende, sobretudo, da forma como cada família encara o seu papel no processo de socialização dos filhos.

A docente convidada sustenta que se tem vindo a assistir a um processo de socialização invertido, que afeta de forma negativa o desenvolvimento psicossocial dos menores. “Até agora, era a família que socializava a criança, mas começamos a ver que a criança começa a socializar a família, ou seja, a família passa a ter a criança como um ídolo: os pais querem ser jovens e seguir os filhos, vestir-se como eles, comer o que eles comem e dizer as palavras que os filhos dizem”, analisa.

Paulo Fonseca, médico pediatra especializado em Medicina do Adolescente, na Consulta de Medicina do Adolescente do Hospital Pediátrico de Coimbra, explica que a maturação física e psíquica, bem como o desenvolvimento do comportamento social, só são atingidos por volta dos 25 anos, em média. “A adolescência poderá ter início quando existem comportamentos ou alterações físicas que são típicas dessa fase e que estão relacionadas com a puberdade. Do ponto de vista da maturação do sistema nervoso central, pode concluir-se que essa transformação típica da adolescência pode persistir muito para além dos 18 anos.”

O médico pediatra dá conta de que existe, no entanto, uma lacuna entre a maturação biológica dos jovens e o seu desenvolvimento psicossocial. “Do ponto de vista da maturação física, nunca como agora os jovens adolescentes atingiram um grau de maturidade biológica tão cedo”, aponta. Porém, o adiar da autonomia e independência podem trazer consequências psíquicas e sociais. “Os jovens desligam-se cada vez mais tarde da dependência dos pais e, naturalmente, em termos comportamentais, vai também prolongar-se o que é típico dos adolescentes para a idade da maioridade. Podemos dizer que um jovem é maior de idade com 18 anos, mas não significa que seja um adulto ‘completo’, porque isso só chega um bocadinho mais tarde.” Ainda assim, o pediatra ressalva que, mesmo mais inexperientes, estes jovens têm cognição e estrutura cerebral bem capaz de tomar decisões importantes.

Algumas das transformações que contribuem para o prolongamento da fase de transição para a vida adulta são as mesmas que justificam a maturação biológica cada vez mais precoce dos jovens. O facto de estarem inseridos no sistema de ensino durante mais tempo pode implicar também que não comecem a trabalhar muito cedo nas suas vidas. Paulo Fonseca destaca ainda que a melhoria da qualidade de vida e da alimentação, assim como do estado de saúde das crianças e adolescentes, permite que o corpo se desenvolva melhor e possibilita um crescimento mais rápido.

O médico atesta que os últimos dez anos foram acompanhados de uma revolução completa do entendimento de diferenças comportamentais e do comportamento ponderado. “Sabemos que um adolescente, perante uma circunstância que o torna emocional, vai ativar o que se chama o sistema límbico, relacionado com a procura do prazer”, explica. Por outro lado, o pediatra esclarece que um adulto ativaria as zonas do córtex cerebral, que correspondem a áreas mais cognitivas e que permitem um pensamento mais ponderado. “A última zona a amadurecer por completo no cérebro é o córtex pré-frontal, que é a área conhecida pelo temperamento mais controlado e menor impulsividade”, elucida.

Sobre a capacidade de um menor de 18 anos poder tomar decisões importantes sobre algo que o afeta, Paulo Fonseca acredita que o mais lógico seria uma avaliação caso a caso. Ainda assim, o pediatra ressalva que a maior parte dos jovens atinge esta competência muito cedo. “[Mesmo] antes dos 16 anos, a esmagadora maioria dos jovens estaria competente para, de forma livre e esclarecida, poder decidir sobre si.”

O casamento e a emancipação, o trabalho e o voto

A revisão do Código Civil, em 1977, alterou não só a idade da maioridade, como também a idade mínima para contrair matrimónio. O artigo 1577.º do Código Civil de 1966 definia o casamento como o “contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente que pretendem constituir legitimamente a família mediante uma comunhão plena de vida.” Até 1977, o mesmo documento estabelecia que os jovens do sexo masculino tinham de ter 16 anos para se casarem, mas as raparigas tinham de possuir apenas 14 anos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a UNICEF recomendam que a idade mínima para casar seja os 18 anos. No caso da UNICEF, a organização define mesmo o casamento infantil como “qualquer casamento formal ou união informal entre uma criança com menos de 18 anos e um adulto ou outra criança”. No site, lê-se que o casamento infantil tende a afetar de forma desproporcional as crianças do sexo feminino, enfatizando-se que a prática é frequentemente o resultado da desigualdade de género.

Ainda assim, múltiplos países permitem o casamento em idades mais precoces, entre eles, Portugal. Hoje, o casamento é definido como o “contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena comunhão de vida”, e a idade mínima para casar é atingida aos 16 anos, independentemente do sexo dos nubentes. No entanto, dado que, com esta idade os jovens são ainda menores, é necessária uma autorização dos progenitores ou tutores, ou, na falta desta, da conservatória do registo civil. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, houve 593 casos legais em que um dos noivos tinha 16 ou 17 anos, nos últimos cinco anos. Em 2022, foi atingido o valor mais alto desde 2017, houve 156 casos.

Um dos principais efeitos do casamento para os adolescentes de 16 e os 17 anos é a sua respetiva emancipação. O Código Civil vigente estipula que, através do casamento devidamente autorizado, estes adquirem plena capacidade de exercício de direitos. O advogado Francisco Burguete esclarece, no entanto, que um menor emancipado tem capacidade civil plena, mas não se torna maior de idade para outros efeitos legais. “Se a lei exigir a maioridade para a prática de determinados atos, como comprar cigarros, votar ou conduzir, a emancipação civil não o vai permitir praticá-los”, elucida. “A emancipação vai permitir que se desvincule do poder paternal e possa comprar e vender imóveis sem necessidade de se fazer representar.”

Para além do casamento, os 16 anos constituem também, em regra, a idade mínima para a celebração de um contrato de trabalho. O Código do Trabalho estabelece, como norma geral, que para além do requisito da idade mínima, só podem trabalhar os jovens que tenham concluído a escolaridade obrigatória ou que estejam matriculados e a frequentar o nível secundário de educação e se trate de trabalhos leves. Além disso, é necessário que disponham de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao trabalho que pretendem desempenhar.

Porém, os jovens com idade inferior a 16 anos que tenham concluído a escolaridade obrigatória ou estejam matriculados e a frequentar o nível secundário de educação, também podem, com a autorização dos pais, realizar trabalhos que, pelos esforços exigidos, não sejam suscetíveis de prejudicar a integridade física, a segurança, a saúde, assiduidade escolar, participação em programas de orientação ou de formação, capacidade para beneficiar da instrução ministrada ou ainda o desenvolvimento físico, psíquico, moral, intelectual e cultural do menor.

Os 16 anos também têm sido debatidos no âmbito da capacidade eleitoral. Apesar de a Constituição estipular que apenas os cidadãos maiores de 18 anos têm direito ao voto, vários partidos políticos têm argumentado que os 16 seriam a idade mais indicada para ir às urnas pela primeira vez. No processo de revisão constitucional em curso, o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Social-Democrata (PSD), o Livre e o Pessoas–Animais–Natureza (PAN) incluíram nos seus projetos a redução da idade legal para exercer o direito de sufrágio. O BE defende que o alargamento da idade de voto seria um elemento de “abertura do sistema político”, e o Livre sustenta que a medida iria “salvaguardar o regime democrático” e aprofundar os “direitos de participação política”.

Para o PSD, o voto aos 16 anos contribuiria para a “coesão e equidade intergeracional” e combateria a “sub-representação dos jovens no processo democrático”. Já o PAN destaca que a alteração iria garantir “uma maior coerência entre o tratamento dado aos jovens no âmbito eleitoral” e os “variados deveres, responsabilidades e direitos que, a partir dos 16 anos, lhes são impostos pelo ordenamento jurídico”.

Os 16 anos são já a idade estabelecida para votar em países como a Áustria, Malta, Argentina ou o Brasil, onde o voto é obrigatório entre os 18 e os 69 anos, mas facultativo entre os 16 e 17, e para os cidadãos com mais de 70 anos. Nas eleições para o Parlamento Europeu, vários estados-membros têm concedido o direito ao voto a jovens com menos de 18 anos. A Bélgica juntou-se recentemente aos países que permitem aos maiores de 16 votar nas eleições europeias. A Áustria, Malta e Alemanha também apontam para os 16, e a Grécia para os 17.

A maioridade penal

Ainda que a maioridade civil só seja alcançada dois anos mais tarde, em Portugal, os menores que praticarem atos tipificados como crimes passam a ser julgados como adultos, criminalmente responsáveis pelos crimes que cometerem, a partir dos 16 anos. É assim desde a publicação da Lei de Proteção da Infância(LPI), em 1911, documento através do qual a “criança passou a ser reconhecida como sujeito de direitos tutelares e exigíveis no marco legal de forma diferenciada da dos adultos”, escreve Maria João Leote de Carvalho, no artigo "Traços da evolução da justiça juvenil em Portugal: do 'menor' à 'justiça amiga das crianças'".

A investigadora do CICS.NOVA explica que a legislação passou a sujeitar os cidadãos com menos de 16 anos agentes de crimes e contravenções a uma jurisdição especializada, retirando-os do âmbito do direito penal. “No final do século XIX, Portugal estava na vanguarda da legislação na área da justiça juvenil, porque foi dos primeiros países, a nível mundial, a ter uma Lei de Proteção da Infância e que fez a separação das intervenções na área da Justiça”, explica. “Foi essa legislação que permitiu retirar as crianças e os jovens que, à data, quando cometiam crimes, eram colocados em prisões de adultos.”

Desde então, a maioridade penal tem-se mantido nos 16 anos, e aqueles que não atingiram esta idade mínima são considerados inimputáveis. “No sistema de justiça penal, a pena [de prisão] surge associada à capacidade de interiorização da culpa [por parte do agente], algo que abaixo da idade da imputabilidade não acontece”, esclarece Maria João Leote de Carvalho. A investigadora explica que a pena de prisão surge com dois grandes objetivos no sistema penal português: a retribuição à sociedade, em função do dano causado, e a ressocialização. “No sistema de justiça juvenil, o objetivo prioritário é a educação e proteção dos direitos dos inimputáveis, enquanto direitos da criança.”

Ainda que considerados imputáveis, os jovens com idades entre os 16 e os 21 anos usufruem de algumas regras particulares, nomeadamente através da aplicação do Regime Penal Especial para Jovens Adultos, em vigor, desde 1982. Maria João Leote de Carvalho explica que é feita a distinção entre dois grupos. “Os jovens de 16 e 17 anos, imputáveis do ponto de vista penal, continuam a ser considerados como menores, tendo em conta a maioridade civil. Os jovens com 18 a 21 anos já são considerados adultos, mas é possível aplicar algumas atenuantes, caso isso seja benéfico em termos da sua reinserção social”.

No entanto, a investigadora ressalva que nem todas as medidas previstas neste diploma chegaram a ser implementadas, continuando por construir, desde a década de 1980, os centros de detenção para jovens adultos. Em Portugal, apenas o Estabelecimento Prisional de Leiria é destinado a jovens dos 16 aos 21 anos, fazendo com que menores entre os 16 e os 18 anos, possam cumprir penas de prisão partilhando com adultos as mesmas instalações. “Verificamos que este regime penal nunca foi regulamentado e não tem uma aplicação prática possível em todas as suas dimensões”, atesta.

A legislação portuguesa também prevê a aplicação de medidas quando crianças menores de 12 anos cometem atos qualificados como crime pela lei penal. Quando estas situações ocorrem, é aplicada a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), sendo promovidas medidas de promoção e proteção.

Entre os 12 e os 16 anos, aplica-se a Lei Tutelar Educativa, focada na educação, ao invés da punição. “O sistema de justiça juvenil não é não é um sistema penal, como os que existem na maioria dos países europeus. A justiça juvenil [portuguesa] assenta muito na visão educativa, na ressocialização do jovem e na visão da perspetiva de uma educação para o direito”, sustenta Maria João Leote de Carvalho.

Nem sempre foi assim: até 1886, apenas se consideravam inimputáveis os menores de sete anos de idade. A partir desse ano, com a entrada em vigor de um novo Código Penal, a idade da responsabilização criminal subiu para os 10, até, em 1911, se ter estabelecido os 16 anos.

Estas estipulações não são fixas e, por influência de múltiplos fatores, nomeadamente os respetivos contextos histórico, económico e cultural, vão-se transformando e evoluindo com as sociedades. É possível que as transformações sociais que têm vindo a prolongar a fase da juventude e a influenciar as noções de infância, adolescência e vida adulta, contribuam para alterar as idades jurídicas vigentes. Mas, por enquanto, os 18 anos vão continuar a simular, em termos legais, o início da vida adulta.