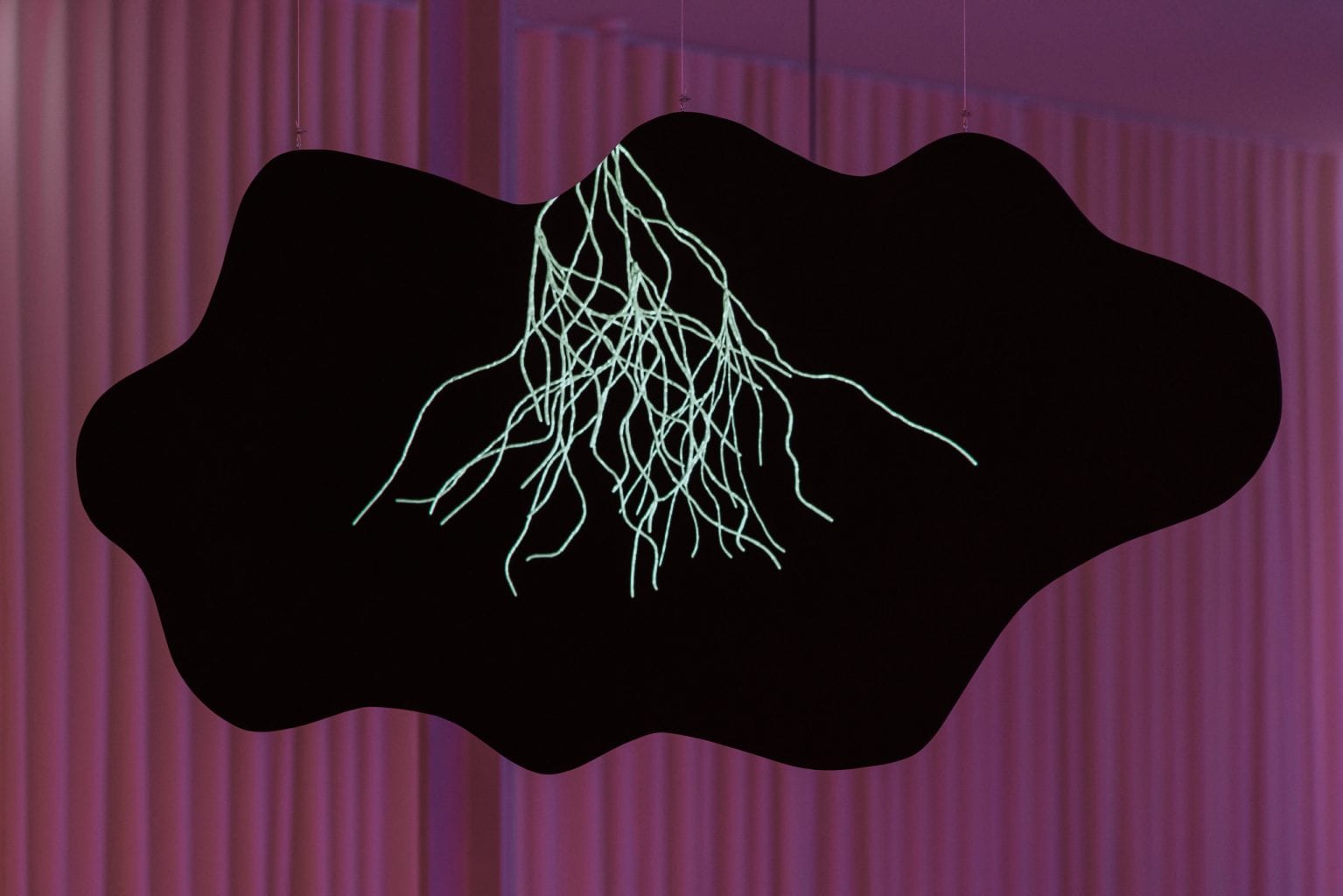

Nos cerca de 60 metros de comprimento da Galeria Municipal do Porto há vidas humanas e não humanas a ocupar espaços e a lembrar que são, e estão, vivas. Projetadas em ecrãs, animadas ou estáticas, em vídeo, desenhadas e em som. O universo a meia luz de Diana Policarpo, com curadoria de Stefanie Hessler, é, desde o primeiro esboço, um ato político e de resistência. Mostra o invisível, o recalcado, o que em tempos foi apagado, e dá-nos luzes sobre o que vivemos hoje. A exposição “Nets of Hyphae” é um epítome de regressos: o regresso de Diana a Portugal, após uns anos pelo Reino Unido, o regresso à pesquisa sobre fungos, o regresso de Paula Pin, com quem colaborou, à Galiza. O processo de criação “foi uma loucura”, diz Diana, mas o resultado é uma completa imersão no universo tecido pela alquimia da artista.

Encontrámo-nos com Diana Policarpo por videochamada no último dia de 2020. Um dia antes, enquanto o guião era preparado, a Argentina tornava legal a interrupção voluntária da gravidez; um dia depois da nossa conversa, no primeiríssimo dia de 2021, a Coreia do Sul deu o mesmo passo. Há coincidências curiosas. “Nets of Hyphae” não é sobre o aborto, mas também o é. É, sobretudo, sobre ferramentas de controlo, que capitalizam a saúde e ceifam a liberdade. É "a vida como um laboratório de sonhos".

Até chegar a esta exposição, que “esteve em constante mutação”, a pesquisa de Diana foi desaguando em múltiplos temas que partiram dos fungos, mas que trouxeram novas possibilidades e questionamentos. Para entender a teia de pensamentos, faz sentido viajar até à residência artística que Diana fez na Índia, há uns anos, cujo foco se situava na “forma como outros seres ou outras realidades do subsolo subsistem, e qual é a interação humana com outras espécies”. “Estar na Índia e no Nepal possibilitou continuar a colher uma forma de conhecimento que vinha precisamente desta ligação às plantas e a medicinas alternativas. Também já há uma história de interesse por esse conhecimento na minha família, e foi uma coisa pela qual sempre me interessei”, conta a artista.

Existe, na obra de Diana Policarpo, essa atenção ao pessoal — que é político. Na Índia, acabou por estudar “um tipo de extração de um recurso natural” que percebeu que estava a ser utilizado em tratamentos para doenças como o cancro. Durante a viagem, percebeu que o cordyceps, o tipo de fungo que decidiu acompanhar, era extraído por comunidades nómadas cuja missão é, uma vez por ano, ir colhê-lo a uma “área muito particular” das montanhas. Aí, Diana percebeu, também, que é um trabalho essencial para a sustentabilidade económica local, cujo valor entra em confronto com as “condições miseráveis” a que os trabalhadores são sujeitos. Sobretudo mulheres.

“Percebi, através de entrevistas e trabalho de campo, que havia uma implicação deste recurso, sendo uma coisa tão valiosa, que tinha uma relação direta com os corpos das trabalhadoras. Queria perceber como é que uma planta tem um valor que é, de alguma forma, sagrado, e comecei a perceber também que havia trabalhadoras que faziam trabalho do sexo nestes campos, e o fungo era usado como moeda de troca”, conta.

À medida que ia tropeçando em novos campos de investigação, que partiam dos fungos, mas não os tinham como objetivo final, iam surgindo ideias para novas instalações e parcerias. O novelo começou a desenrolar-se e o fim (ou o começo?) está ainda longe de se ver. Na exposição das Galerias Municipais, o desafio prendeu-se sobretudo com as novas formas de trabalhar a que a pandemia obrigou. “Acabou por ser um projeto com várias colaborações, que foram muito ricas, e que eu acho que ainda estão a ferver. Esta necessidade de trabalharmos uns com os outros, também pelo facto de estarmos sozinhos em casa, surgiu quase como necessidade. A forma de comunicar e trabalhar, para nós, foi totalmente nova — tudo pelo computador”, partilha.

Foi através do computador que Stefanie Hessler, a curadora da exposição que é também a diretora da Kunsthall Trondheim, na Noruega, pensou a curadoria da exposição e a agilizou com Diana. Em fevereiro, Diana e Stefanie visitaram a galeria juntas e tiveram a oportunidade de trocar ideias; em março, Stefanie recebeu Diana e Guilherme Blanc, o diretor da Galeria Municipal do Porto, em Trondheim, para onde "Nets of Hyphae" acabará por viajar. “Acho que é essencial que, quando possível, continue a haver a experiência física dos espaços e, claro, da arte. Felizmente, temos muitas ferramentas de comunicação disponíveis para que possamos, quando necessário, trabalhar online. De certa forma, é um avanço positivo, mas é importante não esquecer que nem toda a gente tem acesso a essas ferramentas. A Diana e eu tivemos muitas chamadas online, inclusive com a equipa fantástica do Porto. Foi crucial ter tanto tempo e ter a possibilidade de ir realmente a fundo na pesquisa e na nossa colaboração”, acabou por partilhar Stefanie com o Gerador.

“De repente, estava a montar a exposição com a Stefanie através do Zoom”, conta a Diana entre risos. Foi mais fácil, porque os caminhos de ambas se alinham — e, quando assim é, as dificuldades transformam-se em soluções.

Paula Pin, Stefanie Hessler, Anna Tsing. O conhecimento partilhado, em rede

Stefanie e Diana já tinham ouvido falar uma da outra, e acabaram por se conhecer há uns anos, no Porto. Foi um daqueles casos em que alguém conhecido, em comum, diz — “tens de conhecer esta pessoa” e, quando o encontro se dá, tudo bate certo. Na altura, Stefanie tinha visitado o Porto por causa da exposição de Joan Jonas em Serralves, com quem trabalhou por diversas vezes, e foi apresentada a Diana pela curadora Margarida Mendes. “Começámos a falar e, eventualmente, o Guilherme Blanc, diretor da Galeria Municipal do Porto, convidou-me para fazer a curadoria da exposição da Diana. Uma vez que o trabalho dela está muito alinhado com a minha pesquisa, propus-lhes, à Diana e ao Guilherme, trazer a exposição à Kunsthall Trondheim também, a instituição que estou a gerir na Noruega desde 2019”, conta Hessler.

Ao longo dos últimos anos, a curadora tem-se debruçado nos “sistemas – ecológicos e tecnológicos, e as suas interseções”. “Pensei sobre cogumelos, tanto a trabalhar com Carsten Höller e a ler Anna Tsing, entre outros. A Diana convidou-me generosamente para a investigação dela e eu aprendi muito, enquanto também fui contribuindo com algumas ideias. Descobri, por exemplo, que o cogumelo do ergot, que este novo trabalho explora, teve um papel nos julgamentos de bruxas na Noruega e entre as comunidades Sámi. No geral, o nosso processo colaborativo tem sido muito orgânico”.

Foi, mais ou menos, assim que Diana Policarpo conheceu, também, Paula Pin, investigadora e biohacker espanhola, com quem colaborou para um dos vídeos da exposição — e cujo trabalho rima, também, com a obra de Donna Haraway, uma das referências de Diana. Juntas, olharam a fundo para o cogumelo de ergot e (re)pensaram a ausência de fronteiras entre o Norte de Portugal e a Galiza. Encontraram-se já com a pandemia como pano de fundo, na carrinha de Paula, para desbravar o contexto deste fungo.

“A Paula foi esta artista e biohacker que eu conheci, porque tinha um coletivo em Calafou, nos arredores de Barcelona, que faziam uma prática de ginecologia radical. Elas faziam workshops em que te ensinavam a construir um microscópio para tu analisares o teu próprio corpo. Outra parte interessante do trabalho que elas faziam tem que ver com um processo de descolonização do pensamento e dos corpos. Depois, percebi que a Paula está muito interessada em olhar para plantas específicas que existem na Galiza. A nossa colaboração uniu-nos em dois pontos: para já, ambas voltámos a casa, às regiões onde crescemos, e, depois, percebemos que tipo de pessoas, hoje em dia, também estão a procurar novas formas de viver e de fazer. O vídeo que fiz com a Paula é muito focado no trabalho de nós as duas seguirmos um protocolo para transformar o ergot de forma a não ser nocivo para o ser humano”, explica Diana.

O fungo de que Diana fala, e que estudou com Paula e Stefanie, foi em tempos utilizado como substância abortiva, mas teve também efeitos em contaminações da população, quando misturado acidentalmente com cereais com que o pão era feito. Para convocar o simbolismo do ergotismo, Diana digitalizou uma pintura de Bosch, cedida pelo Museu Nacional de Arte Antiga, da qual resultou um ensaio visual. Este confronto entre o conhecimento ancestral e práticas antigas com os processos altamente digitais de Diana são uma constante da exposição que, indiretamente, nos mostra que a ciência e outros tipos de conhecimento, por vezes, considerado menos válido podem conviver.

“Eu venho de escultura, portanto o trabalho com a matéria, com os materiais, com o espaço é muito importante; mas, de repente, há esse diluir da materialidade em qualquer coisa mais líquida, em algo que transborda de um sítio para o outro. E eu acho que a digitalização também nos permite isso, porque, de repente, estamos a ler um PDF, a seguir vamos ouvir o que gravámos, depois editar, e essa combinação de coisas, que é também o meu processo de trabalho, acaba por ser exposta na ideia da exposição. Entendo que para algumas pessoas possa ser muita coisa, mas as instalações podem viver disso, e ativar o meu trabalho nesse sentido é importantíssimo.”

“Não é a arte que tem o poder de mudar, são as pessoas”

Na exposição “Nets f Hyphae”, onde fervilham questões e possíveis relações entre acontecimentos, é certo que se sairá da visita com novas referências – de Silvia Federici a Dona Harway e Anna Tsing —, mas são mais as perguntas do que as respostas. É Diana quem o garante. “Estou mais interessada em trazer questões para o trabalho e deixar essas questões comigo e com os outros, do que tentar dar respostas. Eu não posso dar respostas. O mais importante, para mim, enquanto artista, é iniciar conversações”, diz ao Gerador.

Quando perguntámos a Diana se existe uma expectativa quanto ao que fica no espectador, responde que “não é a arte que tem o poder de mudar, são as pessoas”. Se a arte for fazendo um levantamento do que acontece na vida, íntima e social, talvez se gere a ignição da mudança. Uma vez que, “em média, as pessoas demoram segundos a olhar para uma obra” numa exposição, o desafio de chamar à atenção é grande; e é para contrariar essa tendência que Diana se interessa pela “instalação total”, que abriga e inquieta.

Em “Nets of Hyphae” convoca a descolonização do conhecimento, a consciência de que o conhecimento assenta em estudos e ideias de homens, sobretudo brancos. Esse olhar faz a diferença na forma como o mundo, a ciência e o autoconhecimento se interligam, e o que representam para cada corpo, de cada indivíduo. E “há muitas ressonâncias hoje, de práticas do passado”. O olhar de Diana é, também, uma forma de convocar e dar a ver outras narrativas num mundo artístico que nem sempre é tão questionado assim. E é por isso que Stefanie refere que “trabalhos como o da Diana são importantes, porque revisitam histórias marginalizadas e oferecem diferentes perspetivas sobre o que foi e o que pode ser.”

O passado foi muita coisa, e o futuro poderá ser também. “Nets of Hyphae” espelha que as possibilidades são diversas e parecem nunca ter fim.

Podes saber mais sobre esta exposição, patente na Galeria Municipal do Porto até ao dia 14 de fevereiro, aqui.