Por não existirem dados sociodemográficos que considerem a orientação sexual e identidade de género de pessoas residentes em Portugal (apesar das críticas, o Censos 2021 continuou a não incluir tais variáveis), os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística não permitem tirar conclusões detalhadas sobre as dinâmicas relacionais das populações no país. Entretanto, o levantamento apresenta outras informações relevantes.

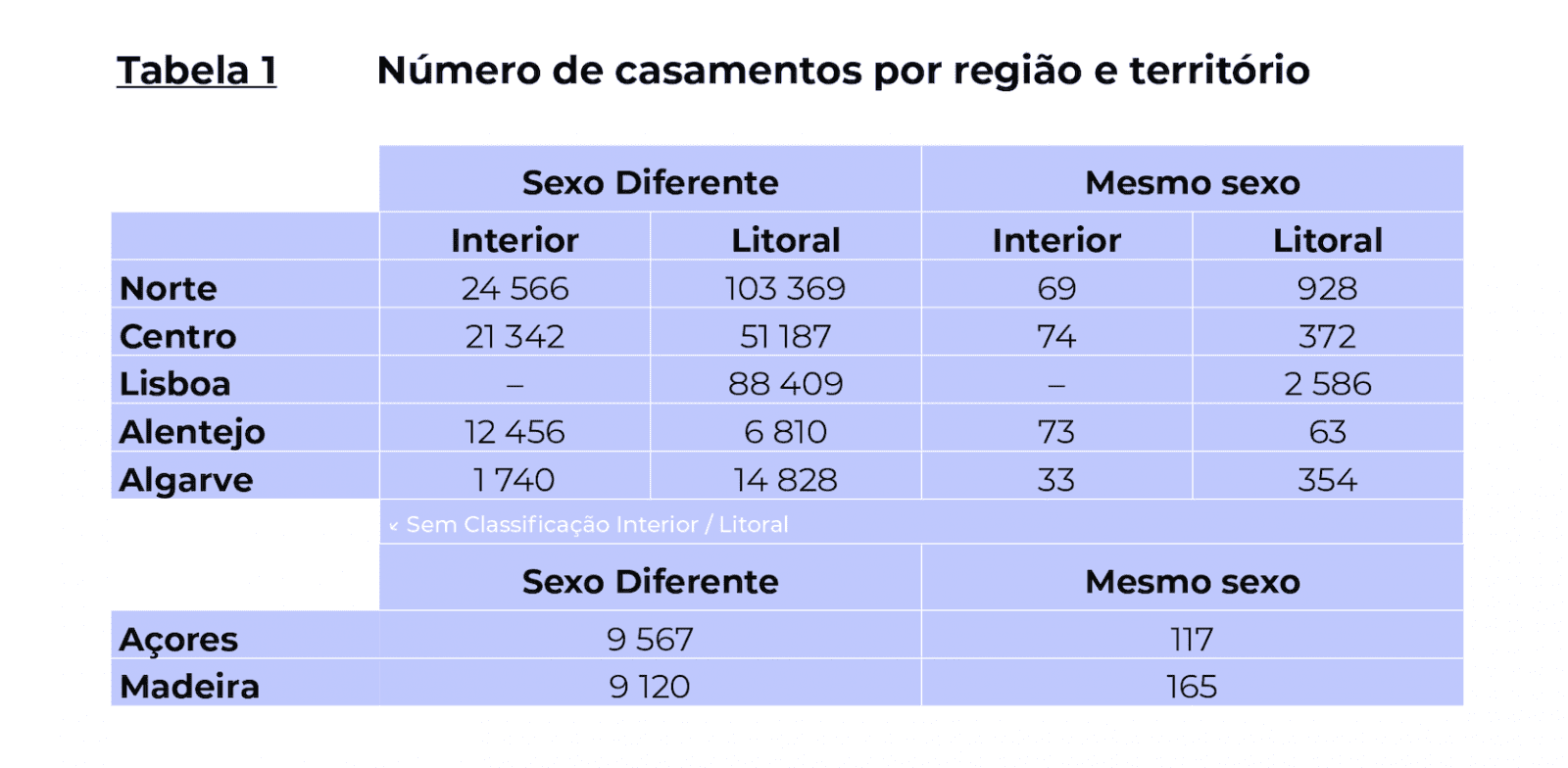

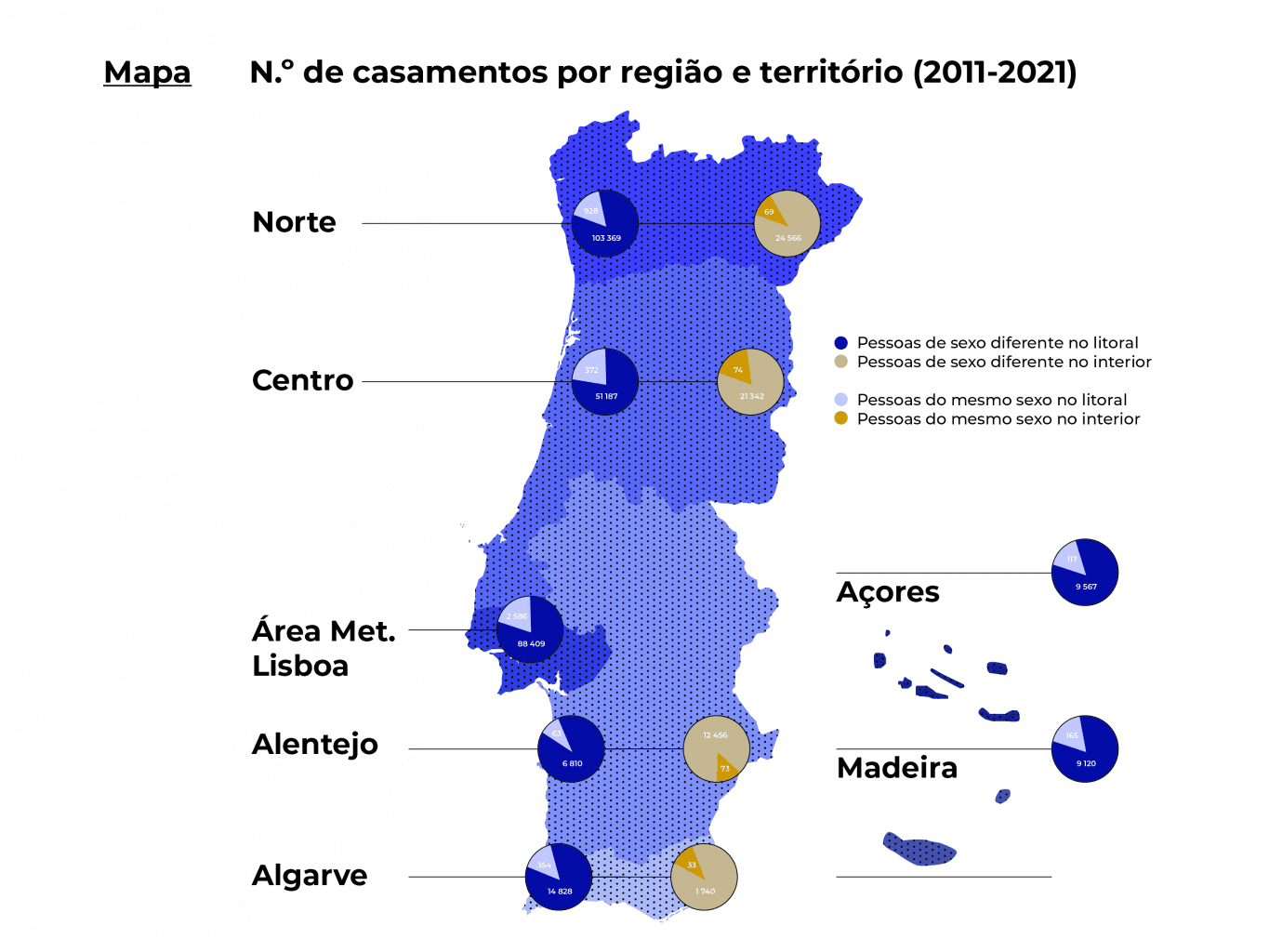

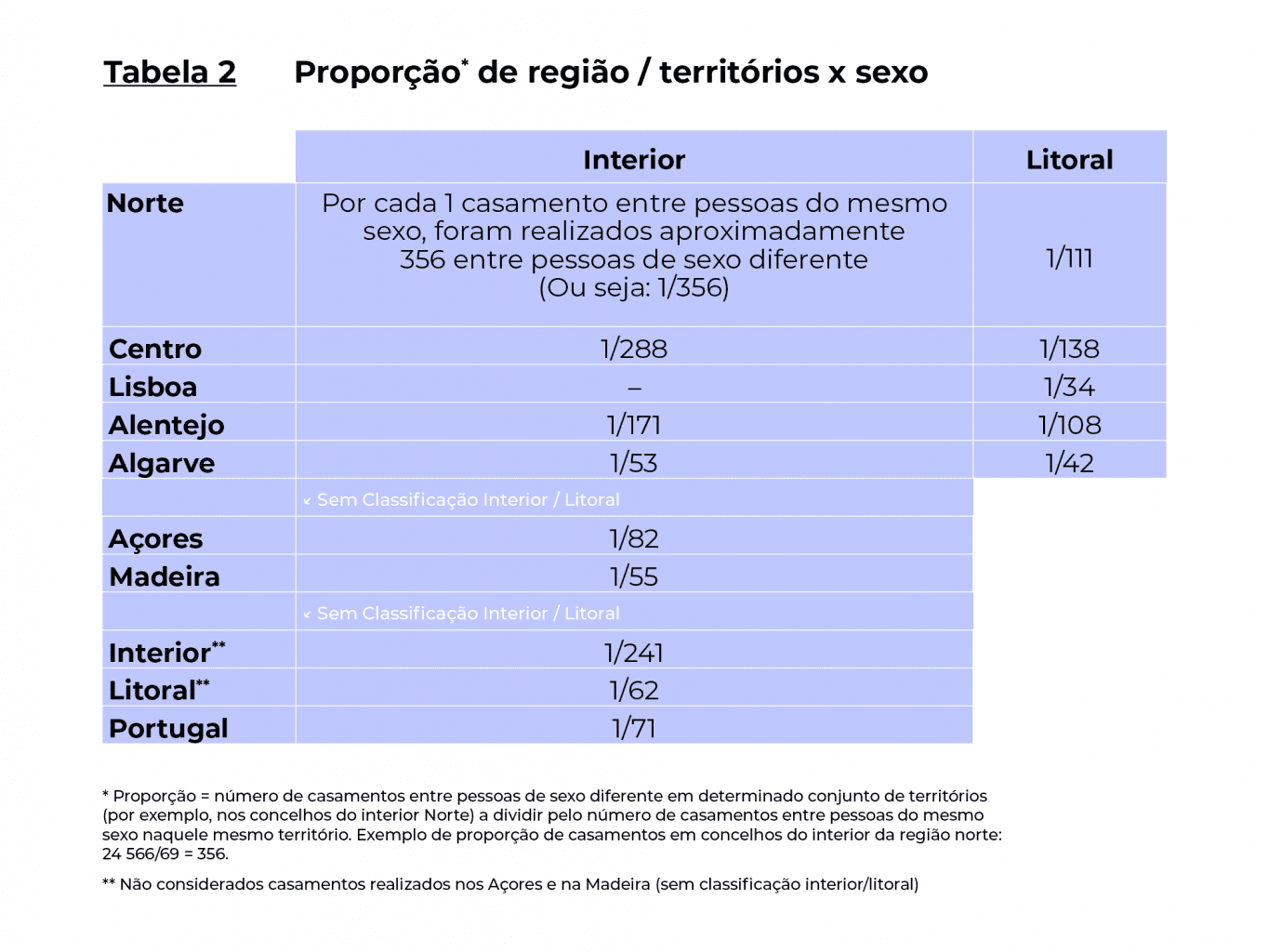

Nos dez anos analisados, houve mais casamentos entre homens (2802) do que entre mulheres (2032). A diferença é ainda mais significativa quando consideradas as características do território: em concelhos do litoral continental, foram 4303, nos do interior 249 e nos arquipélagos 282 (117 nos Açores e 165 na Madeira). A disparidade era expectável devido à densidade populacional, no entanto, há indícios de que ela não é explicação suficiente: no interior alentejano, por cada casamento realizado entre pessoas do mesmo sexo são realizados aproximadamente 171 entre pessoas de sexo diferente; no litoral, a proporção é de 1 (mesmo sexo) para 108 (sexo diferente). A tendência é igual nas demais regiões do continente.

Para abordar o assunto, fomos falar com Daniel Cardoso, professorie na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e na Universidade Nova de Lisboa, que, entre outros temas, investiga sobre género e sexualidades e não-monogamias consensuais.

Gerador (G.) – O que ajuda a explicar a grande diferença no número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo em territórios do interior e do litoral?

Daniel Cardoso (D. C.) – A partir do momento em que nós vivemos em grupos sociais mais pequenos, e a partir do momento em que vivemos em grupos sociais mais conservadores, a LGBTfobia tem o potencial de transformar-se numa parte mais intensa, mais determinante, das nossas vidas. Ora, geralmente, os processos de sociabilidade que encontramos em meios mais rurais, mais pequenos, portanto, do interior do país, estão justamente associados a isso, o que se traduz numa maior visibilidade e também em maiores possibilidades de controlo social sobre o comportamento das outras pessoas. Isso pode funcionar como um fator inibidor para que as pessoas mais facilmente, ou mais rapidamente, assumam de forma institucional as suas relações, com tudo aquilo que depois isso pode implicar.

G. – Dos 4834 casamentos realizados entre pessoas do mesmo sexo, 58 % foram entre homens e 42 % entre mulheres. É possível avançar com explicações para essa diferença?

D. C. – É uma diferença relativamente grande, embora até pudesse ser maior. Se nós podemos pensar no situacionismo geográfico – litoral/interior, urbano/rural – como um eixo de amplificação de privilégio ou de discriminação, também podemos pensar no género. Regra geral, ser homem acumula mais capital social do que ser mulher. Vivemos numa sociedade machista, vivemos numa sociedade patriarcal e, portanto, à partida, acho compreensível que os homens reúnam mais facilmente as condições que sentem ser as necessárias para se sentirem confortáveis com o perseguir do casamento institucional. Além disso, o movimento ativista lésbico em Portugal, ao contrário de alguns outros países, tem sofrido, digamos, crises de invisibilidade mais ou menos cíclicas. Basta pensar, por exemplo, na quantidade de tempo que o Clube Safo passou desativado, depois reativado, depois desativado e reativado outra vez. Nós não encontramos esse mesmo tipo de dinâmicas em grupos ou em associações LGBT, que, na verdade, são muito mais GGGG [Gay] do que outra coisa. Portanto, Portugal tem uma conjuntura muito específica no que tem que ver com o ativismo lésbico, de muito menos visibilidade, de muito menos ocupação do espaço público, o que pode funcionar como causa e como consequência destes números. Ou seja, se há menos visibilidade há menos pessoas a sentirem-se confortáveis com tomar uma determinada posição, se há menos pessoas a sentirem-se confortáveis com tomar uma determinada posição publicamente, pode haver menos espaço, menos vontade e menos mobilização.

G. – Antes de prosseguir, gostaria que comentasse o que podemos entender por ‘casamento’. O que é, ou o que significa, enquanto instituição?

D. C. – É uma coisa muito simples, na verdade. O casamento é uma relação contratual supervisionada pelo Estado, que tem como objetivo principal a gestão e a administração da transferência intergeracional de propriedade.

G. – É uma definição em que não está presente a palavra ‘amor’, e esse era também um ponto levantado na defesa do casamento entre pessoas do mesmo sexo: não apenas o reconhecimento de direitos iguais, mas do amor entre pessoas não heterossexuais. Que relação existe entre casamento e amor?

D. C. – A ligação entre casamento e amor é uma invenção incrivelmente recente, do século XIX ou XX, se tanto. Durante muito, muito tempo, o amor era uma coisa que vinha depois, ou seja, as pessoas que se casavam eram responsáveis por desenvolver relações amorosas entre si. Essa ideia de casar por amor, ainda que existisse no imaginário coletivo já há muito tempo, só se começa a institucionalizar no contexto da sociedade moderna, em articulação com o crescimento da classe média e com uma certa dissolução das transferências intergeracionais de propriedade para boa parte da população. Obviamente que pessoas ricas continuam a casar-se, principalmente, com pessoas ricas, e pessoas pobres continuam a casar-se, principalmente, com pessoas pobres. Isto quer dizer que, na prática, o casamento continua a ser, fundamentalmente, uma forma de controlar e direcionar os fluxos de transmissão de propriedade. Só que, hoje em dia, com a quarta vaga do capitalismo, nós temos tantas outras formas de transferência de propriedade que o casamento, apesar de tudo, já perdeu alguma da sua primazia e, portanto, abriu espaço a uma rearticulação da sua formulação, muito impactada por um fenómeno que vem acontecendo desde o século XVI: a individualização. A partir da perspetiva da individualização, os sujeitos são convocados a viver as suas vidas colocando-se a si próprios como o centro interpretativo dessas vidas. A maneira como o casamento e a individualização interagem é no sentido de transformar o casamento de um projeto comunitário em um projeto individual.

Ou seja, o casamento, especialmente na tradição cristã, começa por ser um compromisso para com Deus, passa por ser também um compromisso para com a comunidade, e só agora, em tempos muito recentes, é que o casamento se transforma num compromisso do sujeito para consigo próprio. Porque, no fundo, o discurso idealizado não é de que nós casamos quando amamos, é de que casamos quando amamos e estamos numa relação que seja satisfatória para nós. O amor é apenas um passo intermédio para essa questão da satisfação pessoal. Porque é que essa questão do amor entre pessoas do mesmo sexo é convocada para o debate sobre a igualdade legal? Os movimentos LGBT mainstream seguem, na maior parte dos casos, uma lógica que é a das ‘políticas da respeitabilidade’, que é: ‘vamo-nos fazer respeitáveis perante a sociedade normativa’. E como é que ‘nós’ nos fazemos respeitáveis? Assumindo o mesmo discurso, as mesmas práticas e as mesmas atitudes – o mesmo background ético-moral – da sociedade normativa. Então, se o amor é um validador relacional para pessoas heterossexuais – mais uma vez, o amor ligado à autossatisfação –, então o amor devia ser um validador relacional para pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo. E se umas podem casar, então as outras podem casar, ponto final. Mas isto, obviamente, reproduz uma série de pressupostos normativos sobre o que é o amor, sobre o que é o casamento, etc., que desconsideram o papel histórico e fundamentalmente contratual do casamento. E o casamento não existe, neste momento, em situação de igualdade.

Quando nós dizemos – “agora já temos o casamento para todas as pessoas” – isto não é verdade. Muito pura e simplesmente não é verdade. Pessoas numa relação não-monogâmica não se podem casar. Se estiverem numa série de outras configurações diferentes, as pessoas não se podem casar. Portanto, não deixa de ser interessante a maneira como uma parte do movimento LGBT cooptou o conceito de casamento entre duas pessoas do mesmo sexo como sendo a igualdade no acesso ao casamento. Ou seja, como se não houvesse mais ninguém de fora, como se o casamento não continuasse, enquanto instituição, a criar exclusões – que, obviamente, continua.

G. – Por vezes, a palavra ‘casamento’ também é utilizada em referência a rituais ou estados de relações afetivas-sexuais que não são sancionadas pelo Estado. Se partirmos do princípio de que não existe um único tipo de casamento, que tipo de amor cabe em que tipo de casamento?

D. C. – Acho que essa questão convoca dois fenómenos que são sociologicamente distintos. Utilizar a mesma palavra para falar dos dois junta duas coisas que, na verdade, são muito pouco relacionadas. Há muito mais registos, por exemplo, de rituais simbólicos de comunhão e de união entre pessoas com géneros e sexualidades dissidentes, do que temos do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é uma coisa super recente. Os outros rituais simbolizam aquilo que as pessoas que os praticam ou celebram querem que simbolize. Mas justamente porque eles não têm o poder do Estado por detrás, a posição material e social em que essas pessoas são colocadas é completamente diferente. Há uma série de benesses legais, fiscais, etc., que estão associadas ao casamento e que não tocam nenhuma dessas práticas. E isso é fundamental. Ou seja, nós podemos pegar numa história emocional de como é que as pessoas usam a palavra ‘casamento’, mas isso não é a mesma coisa que pegar numa história material do casamento enquanto instituição. Porque se estamos a falar da instituição do casamento, essas práticas estão, por definição, excluídas por causa da sua não institucionalização.

G. – Em que direção seria mais positivo caminhar: na inclusão das pessoas que hoje estão excluídas da possibilidade de casar ou na tentativa de fazer com que benefícios e reconhecimento social não passem pela sanção do Estado através do casamento?

D. C. – Eu diria que a dissolução do casamento me parece a forma mais politicamente saliente de avançar, mas com uma condicionante fundamental: a dissolução com a autonomização de todos os direitos e deveres que neste momento estão adscritos ao casamento, e a possibilidade de um qualquer número de pessoas ter acesso a esses direitos e essas responsabilidades com qualquer outro número de pessoas, sem haver uma espécie de pacote. O problema é que se nós queremos cada um destes direitos e deveres de forma individual e múltipla, é uma confusão. Portanto, nós precisamos de fazer duas coisas ao mesmo tempo: por um lado, desmontar o casamento, mas depois pegarmos nas peças e democratizarmos o acesso a esses direitos e esses deveres, sem as restrições associadas à lógica em pacote do casamento. Porque se nós simplesmente acabamos com o casamento e não fazemos mais nada, colocamos ainda mais pessoas em situação de fragilidade e vulnerabilidade em vez de resolvermos o que quer que seja. Estou-me a lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi reconhecido o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, houve uma data de pessoas com diversidade funcional que disse – “pois, isso é tudo muito bonito, mas se eu me casar, por causa das questões de impostos e não sei que mais, eu perco o direito a receber os subsídios que me mantêm com saúde e com condições mínimas de vida, porque esses benefícios só estão feitos para pessoas solteiras, com pessoas casadas funciona de forma completamente diferente. Portanto, sim, legalmente eu posso casar, na prática não, a menos que queira morrer de fome”.

G. – O casamento entre pessoas do mesmo sexo, ao visibilizar outras possibilidades de relações (afetivas, sexuais, parentais, etc.), também tem um cariz libertário, de combate à discriminação? Pergunto-o pensando nas celebrações em territórios do interior, onde, como referiu, os baixos números poderão estar relacionados com a maior visibilidade e controlo social de comportamentos.

D. C. – A resposta simples é “não”. A resposta complicada é “não, mas”. Ou seja, pode ter um potencial, mas discordo profundamente da palavra “libertário”. Esse potencial de que falas, que existe, é um potencial normalizador, com efeitos de maior aceitação, de diminuição do estigma, diminuição da discriminação, etc. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas normalização e libertação, normalização e emancipação, são coisas completamente diferentes. A questão é: se é um efeito normalizador, é um efeito que estabelece uma norma. Qual é a norma de origem do casamento? É a cis-heteronormativa. Portanto, a norma que estamos a replicar, a reforçar, continua a ser de ordem e de origem patriarcal, cis-hetero. É, mais uma vez, a questão das políticas de respeitabilidade, em que nós, entre aspas, ascendemos ao patamar em que as pessoas cis-hetero estão. Mas isso mantém as pessoas cis-hetero como o modelo final de práticas sociais, de estatuto social, etc. Eu também acho que é interessante olhar não apenas para as estatísticas do casamento, mas para as estatísticas do divórcio – e nós, em Portugal, temos tido taxas recorde nos últimos anos. Ou seja, a instituição do casamento está a passar por uma série de mudanças que na verdade têm muito pouco que ver com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós vemos o casamento, mesmo o cishetero, quase que a sofrer transformações profundas, a cair cada vez mais em descrédito por causa de todas aquelas razões que mencionei – tem que ver com a individualização, com o crescimento da classe média, etc. – e ainda estamos a ir atrás disto. Porquê? Porque o casamento continua a ter um poder simbólico muito grande que não passa apenas pela estatística. Continua a ser tão potente justamente porque remete para a tal configuração familiar cis-heterossexual normativa. E a questão no fundo é: OK, nós queremos normalizar, mas quem é que fica de fora? Porque quando nós criamos normas, criamos um grupo de inclusão e um grupo de exclusão, sempre. Quem é que estamos a excluir quando apontamos para esta normalização? E é interessante ver que há manifestos políticos e escritos feministas do fim do século XIX, princípio do século XX, que eram muito fortemente contra o casamento. Estou a lembrar-me, por exemplo, do primeiro manifesto da Gay Liberation Front no Reino Unido, que falava explicitamente de relações não monogâmicas, homossexuais, de como o próprio conceito de família era sufocante e que era preciso expandir esta ideia das relações que são possíveis. E, a pouco e pouco, esse discurso foi sendo silenciado e substituído pelas tais políticas de respeitabilidade. Obviamente porque as pessoas queriam resolver problemas e questões do imediato, da sua vida – queriam ter acesso a direitos, queriam ter acesso a proteções civis, legais, etc. –, mas também tem que ver com o caminho da menor resistência. E, no fundo, as políticas da respeitabilidade são isso: são enveredar pelo caminho da menor resistência, que continua a ter o fantasma da norma cis-hetero a comandar a organização e a mobilização de certos movimentos e reivindicações sociais.

G. – O casamento entre pessoas do mesmo sexo (principalmente antes e durante a aprovação da alteração na Lei) recebeu do movimento LGBT uma atenção muito maior do que outras pautas ou o foco nessa discussão foi também construído pelos média?

D. C. – Não, esse enfoque existiu mesmo. Não creio que seja legítimo dizer que foi apenas uma questão de representação mediática. Existiu dentro dos próprios movimentos. O que é que acontece? As associações e grupos LGBTQIA+ em Portugal não são fotocópias umas das outras e, portanto, existiu também uma discordância muito forte em relação a essas priorizações e pautas. Mas as associações com mais poder são as que estão mais institucionalizadas, e são aquelas que mais facilmente priorizam os interesses dos grupos privilegiados dentro de si mesmas. E, como nós vemos pelas próprias estatísticas, quais são os grupos privilegiados dentro deste circuito? Os homens gay. Qual era a principal preocupação dos homens gay? Poderem casar. Do que se tratou em primeiro lugar? Do casamento. Qual era a segunda preocupação de homens gay e, também, de mulheres lésbicas? Adotar, poderem ter filhos. Então do que se tratou em segundo lugar? Da adopção. Portanto, é possível mapear uma hierarquia de privilégios e, se comparamos com o que é que é priorizado em cada momento histórico, vemos que literalmente estamos a descer a hierarquia. Eu acho que isso é historicamente e empiricamente verificável de várias maneiras diferentes. Para além disso, neste momento, a questão nem sequer está a ser o ponto de alavancagem dos movimentos anti-LGBTQIA+. Hoje, para além do fantasma abstrato da ideologia de género – que vai bater diretamente à porta das pessoas trans, muito mais do que à porta de homens gay e de mulheres lésbicas –, há questões muito concretas que têm que ver com uma área sistematicamente desconsiderada por algum ativismo: a área da educação. Ou seja, boa parte das implementações práticas do fantasma da ideologia de género tem que ver com a ideia de proteger as crianças. “Temos de proteger as crianças das más influências, dos gays e não sei quê.” Isto não é de agora. Porquê? 2010: passou-se a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, certo? Portugal foi o primeiro país do mundo – do mundo! – a passar uma lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo sem direitos de parentalidade associados. Nós literalmente inventámos o casamento sem parentalidade. E foi preciso mais uns cinco ou seis anos para o casamento com parentalidade. Porquê? “Won’t you think of the children?” [Não pensam nas crianças?]. 2022: ideologia de género e “won’t you think of the children?”. A área da educação, seja ela formal ou informal, que é fundamental para a diminuição do estigma, da discriminação, da violência, fica ali um bocado arrumada ao canto e mete-se a questão da igualdade de género e de pessoas LGBTQIA+ na educação para a cidadania. [Michel] Foucault fala justamente das crianças, e da educação para as crianças, como um dos principais eixos de implementação, ao longo do século XVIII/XIX, daquilo a que ele chama o ‘dispositivo de sexualidade’. Atenção: não são as crianças reais, é o conceito abstrato de criança. A questão da criança é fundamental, e é uma arena de jogo político extremamente agressiva e combativa. É aí que a nova direita, o Chega etc., estão, cada vez mais, a jogar as suas cartas. E já em 2010, foi aí que a direita conseguiu, com sucesso, bloquear pretensões dos movimentos LGBT. Portanto, nós já temos aqui um déficit: de um lado, temos pessoas do mesmo sexo a casarem-se, do outro lado, não temos educação nenhuma, ou praticamente nenhuma, que seja trans inclusive, LGBTQIA inclusive, etc. Será que o casamento vai ser assim tão importante em termos de desbloquear mentalidades, de nos permitir avançar, e de termos uma abordagem, como tu dizias, mais libertária, sem educação, sem formação, sem uma sensibilização feita com cabeça, tronco e membros? Tenho as minhas dúvidas.

G. – Quais são as principais lutas que, em Portugal, estão a ser travadas pelo movimento LGBT? E quais são as mais urgentes, para hoje e para o futuro?

D. C. – Os direitos, infelizmente, nunca são adquiridos. Os direitos são mantidos, e a manutenção é uma atividade contínua. A aquisição é uma atividade única, pontual – eu chego à loja, compro uma coisa, adquiri, ponto final. A manutenção é um processo contínuo. Os direitos não se adquirem, os direitos mantêm-se. Em parte, por isso é que eu estava a falar de educação. Porque a promoção de uma educação inclusiva é justamente a tal manutenção dos direitos. É importante fazer esta ressalva de que os direitos não se adquirem. Em relação a prioridades: nós tivemos um grande marco, a Lei de Identidade de Género, que foi um grande avanço. Mas, apesar disso, ainda tem uma série de buracos e, portanto, continuamos a ter um regime legal que continua a ser fisica e psicologicamente violento para pessoas trans e para pessoas intersexo. Nós continuamos a ter políticas sociais que vulnerabilizam pessoas pobres. O que é que isto tem que ver? Geralmente, pessoas que são parte de minorias sexuais têm maior probabilidade de ter menos recursos económicos e, portanto, aquilo que vai afetar mais pessoas pobres vai afetar desproporcionalmente mais pessoas LGBTQIA+ pobres. Nós temos um país extremamente racista, embora de formas muito específicas. O que é que isso tem que ver? O que faz falta, para parafrasear a Kimberlé Crenshaw, é uma abordagem interseccional. É uma abordagem que considere como questões de género, de classe, de pertença étnico-racial, de diversidade funcional, etc. precisam de políticas públicas que atendam às necessidades específicas destes subconjuntos específicos. E grandes gestos, como o casamento ou a adopção, resolvem problemas altamente específicos de um certo conjunto de pessoas, mas geralmente começam a resolver os problemas de cima para baixo, ou seja, de quem menos precisa para quem mais precisa, não o contrário.

Neste momento, a prioridade precisa de ser ter uma abordagem de base. Também é preciso olhar com muita atenção para a Lei da Identidade de Género e perceber que, por um lado, ainda existe muito trabalho para fazer e, por outro lado, perceber que existir a lei e a lei ser cumprida são duas coisas completamente diferentes. Na lei, nós temos recursos e provisos relativamente bons e úteis para pessoas trans, mas que na prática são extremamente difíceis de ativar. Nós temos uma Lei de Identidade de Género que proíbe que se façam cirurgias corretivas na genitália de bebés recém-nascidos, e temos uma série de hospitais em Portugal a publicar, nos seus próprios sites, estatísticas acerca do número de cirurgias corretivas que fazem em bebés. À revelia da lei. O que é que acontece? Nada, não acontece nada. Portanto, neste momento acho que temos de rodar seriamente a nossa atenção para a criação de leis que tomem em consideração as tais intersecções de discriminação, temos, para além de manter, melhorar os direitos que estamos a tentar manter, mas, acima de tudo, temos de reforçar a implementação efetiva, prática, desses direitos com mais recursos, com mais acessibilidade, com mais formação, com mais educação. E, claro, fazer isto sem atirar outros grupos para debaixo da linha do comboio. Aqui estou a pensar, por exemplo, na maneira como a discussão e a conversa sobre as não monogamias consensuais foram, durante vários anos, atiradas para debaixo da linha de comboio porque o foco era o casamento, o casamento, o casamento. Depois do casamento aprovado legalmente, “então já se pode falar das não monogamias consensuais?”. Quer dizer, parece que a gente chega, tira o bilhete, e fica à espera da sua vez. Acho que não é assim que se constroem movimentos sociais corpulentos que conduzam a uma sociedade mais igualitária, mais libertária.

G. – Qual seria uma política libertária, o que a qualificaria como tal?

D. C. – Acho que com decretos de lei podemos criar as condições necessárias para um certo grau de emancipação, mas eles não se configuram nunca, em si próprios, como libertários. Em termos ativistas, e se estamos a falar de processos verdadeiramente libertários, é obrigatório abolir o capitalismo. Eu não estou a dizer isto só por piada: a partir do momento em que vivemos num mundo baseado em relações de exploração de humanos por humanos, não há liberdade. Se queremos uma coisa libertária, temos de criar as condições para a abolição da exploração humana como base fundamental do sistema. E depois precisamos de um eventual desmantelamento das repercussões culturais e simbólicas do capitalismo – a questão da distinção e da estratificação da sociedade em géneros, em sexualidades, etc. Ou seja, precisamos de avançar no sentido daquilo a que Paul Preciado chama ‘multidões queer’. Estas multidões queer são tantas práticas diferentes, tantas vidas diferentes, tantas corporalidades diferentes, tantas identidades diferentes que, no fundo, fica tudo uma confusão, já ninguém se entende no sentido formal/técnico da coisa e, como ninguém se entende, toda a gente fica a viver a sua vidinha como faz sentido para si. Porque em vez de precisarmos de estar a categorizar tudo, ou de sequer existirem palavras para categorizar tudo, existe simplesmente uma multidão de pessoas a redescobrir, a reprocessar, a criar as suas próprias expressões, as suas próprias vivências, as suas próprias corporalidades. Mas isto... é lá muito à frente. Agora, não podemos ter vidas e ativismo radicalmente libertário dentro do contexto de uma sociedade liberal, capitalista, de democracia representativa etc. Porque simplesmente é antitético.

G. – Como é que hoje nos podemos aproximar de tal luta e política libertária sem que ela se torne ininteligível para a maioria da população? Ou seja, de forma a que ela seja compreensível, considerada possível, não apenas utopia.

D. C. – Recentemente, estive dois anos em Manchester ao abrigo de um projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia, a fazer uma análise comparativa do ativismo sobre não-monogamias consensuais em Portugal e no Reino Unido. Uma das coisas que várias pessoas que entrevistei me disseram vai justamente ao encontro daquilo que me estás a perguntar, e mostra que, se calhar, aquela utopia que mencionas não é assim tão utópica, nem assim tão ininteligível: várias pessoas falaram no quão importante é cruzar o movimento ativista LGBTQIA+ com a questão das não monogamias consensuais, com o ativismo ambientalista. Porquê? Porque se estamos a falar de sobrevivência, há uma condição de base, que é termos um planeta que permita que nós sobrevivamos. Através da intersecção entre esses movimentos sociais nós temos um vetor de entrada de crítica ao capitalismo que não requer umas abstrações fundamentais. Requer algo tão simples quanto perceber que o capitalismo está a dar cabo do planeta, sem planeta não há pessoas, sem pessoas também não há capitalismo, portanto, se calhar, mais vale a gente mudar alguma coisa neste sistema. A crítica que as não monogamias consensuais fazem à monogamia e ao casamento é também uma crítica ao capitalismo e, portanto, é um ponto de entrada que permite ter uma abordagem mais ambientalmente sustentável para as relações e intimidades interpessoais, sejam elas de que tipo forem.

A verdade é que quando nós falamos de interseccionalidade, também é isto. É perceber – e este foi um dos grandes findings [resultados], digamos assim, deste meu projeto – que o ativismo na área das intimidades está a expandir para além do humano. Está a considerar que a vida humana é apenas uma parte de um sistema mais alargado, e se nós nos queremos preocupar com os sistemas humanos, precisamos de tomar em consideração os sistemas dentro dos quais existem. Aliás, há toda uma área de estudo que tem emergido nos últimos anos, chamada Queer Ecologies. Há trabalho que começa a ser feito nesta área, que remete justamente para a mesma questão que tem remetido desde o princípio: o movimento Queer surge da necessidade destas pessoas, queer, continuarem vivas. Porque ir parar à prisão, ser assassinada, etc., não é muito conducente a continuar vivo. Se o mundo arder, também não é muito conducente a continuar vivo. Portanto, a lógica é sempre a mesma: como é que nós conseguimos agir de uma forma que maximize o nosso potencial para sobreviver. E, voltando ao princípio, questões de, sei lá, pobreza energética, desemprego, desertificação, etc., verificam-se ainda mais no interior, portanto, se calhar essas pessoas têm muito mais a perder se forem casar publicamente porque, talvez, por causa do estigma e da discriminação, perdem os poucos apoios sociais e de pares que têm.

*Texto escrito de acordo com o sistema -Elu