As marcas do Estado Novo e da Guerra Colonial

27 de julho de 1974. Três meses após o fim do Estado Novo, foi promulgada a Lei n.º 7/74, a “Lei da Descolonização”. Neste dia, Portugal reconheceu o direito dos povos colonizados à autodeterminação e aceitou a independência dos territórios ultramarinos. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe deixaram de ser, constitucionalmente, parte do território português.

No ano seguinte, a 23 de novembro, chegaram a Lisboa as últimas tropas da Guerra Colonial. Estas regressaram de Angola e marcaram o fim da presença militar portuguesa nos territórios africanos.

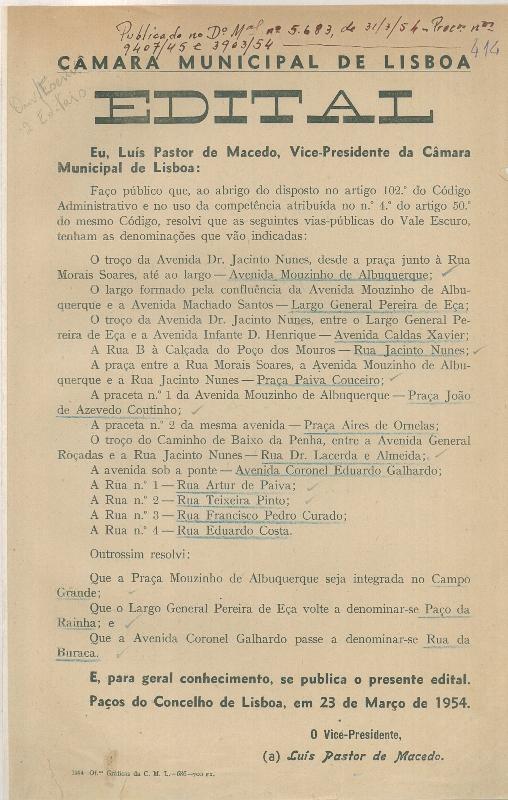

Mas as marcas da ação colonial portuguesa no mundo persistem em elementos tão simbólicos como a toponímia do nosso território. No dia 23 de março de 1954, a Comissão Municipal da Toponímia determinou a criação de arruamentos como a Praça Paiva Couceiro, a Avenida Mouzinho de Albuquerque e as Ruas Aires de Ornelas e Eduardo Galhardo na freguesia da Penha de França, em Lisboa. Estes nomes dizem respeito aos militares portugueses que outrora participaram na Campanha de Moçambique, em 1895.

No mesmo edital daquela Comissão, foram ainda consagrados outros arruamentos com nomes de figuras militares que marcaram presença nas colónias portuguesas, tais como: Avenida General Roçadas, Rua Artur de Paiva, Rua Francisco Pedro Curdo, Praça João de Azevedo Coutinho, Largo General Pereira de Eça. Tal como afirma o sociólogo e investigador João Pedro George, no artigo Toponímias Coloniais em Lisboa, “com esta toponímia, o Estado Novo serviu-se da Penha de França para reforçar e inculcar, na consciência coletiva, a ideia de glória do Império Colonial Português”.

A verdade é que uma designação toponímica pode assumir particular importância na preservação da memória e da identidade cultural de uma cidade, ao perpetuar nomes, factos e eventos. Para além disso, dá-nos a conhecer a evolução histórica dos lugares e das respetivas populações, permitindo ainda facilitar a localização geográfica.

Ao deambularmos pelas ruas da Penha de França, deparamo-nos com vários cidadãos. Alguns moradores, outros que apenas trabalham em cafés, quiosques ou pequenas lojas de rua. Em conversa com o Gerador, a grande maioria afirma desconhecer quem são estas entidades que preenchem a toponímia da freguesia.

“Não damos valor a esses detalhes”, começa por nos dizer Patrícia Teixeira, de 30 anos. Viveu na Avenida General Roçadas entre 2018 e 2021. “Não temos tempo para parar e pensar, mas acredito que, ao ouvirmos muitas vezes o mesmo nome, acabamos por ficar curiosos e nos questionarmos [quem foi aquela figura histórica]”.

Foi durante o Estado Novo que se estabeleceu que a toponímia nacional serviria para preservar o imperialismo português e o domínio sobre as colónias africanas e asiáticas. Determinou-se ainda que, nas ruas e avenidas, seriam glorificados os “heróis mortos ao serviço da pátria”.

A avenida onde Patrícia morou celebra José Augusto Alves Roçadas, um oficial do exército português e um antigo administrador colonial. Foi governador de Macau entre 1908 e 1909, e governador do distrito de Huíla, no Sul de Angola. Estas informações não podem ser encontradas em nenhum arruamento da Penha de França. Quem frequenta esta freguesia, não se apercebe que algumas das ruas exaltam militares que outrora lideraram a ocupação de certos territórios, explorando economicamente os seus recursos humanos e naturais, e impondo um novo sistema político e cultural aos povos colonizados.

“Ajudaria ter a história dessas entidades espalhada pelas ruas. Seria importante organizar ou expor trabalhos que [evidenciassem a relação que existiu] entre os países e as respetivas colónias”, remata Patrícia Teixeira. Contudo, a nossa entrevistada não acha que os nomes destas ruas devam ser alterados, pois, de acordo com as suas palavras, “devemos valorizar a história que nos trouxe até aos dias de hoje”.

Também João Pedro George esclarece, em entrevista ao Gerador, que os nomes destas entidades não devem ser apagados da história, mas sim contextualizados. “Eu quero que as minhas filhas saibam quem foi o Mouzinho de Albuquerque ou o Paiva Couceiro. Só não acho que a toponímia seja o lugar indicado para se ter acesso a esse conhecimento, porque a toponímia não é uma coisa neutra. A toponímia é um espaço de exaltação de atitudes e valores da comunidade em que vivemos”.

O investigador reside perto da freguesia de Penha de França. “Atravessei, durante anos, a rua Mouzinho de Albuquerque e acabei por perceber que quase todos os topónimos remetiam para a ocupação militar em África. Estas figuras, para além de terem participado em campanhas extremamente violentas, que resultaram na morte de muitas pessoas, também publicaram livros com ideias que hoje em dia seriam inaceitáveis”.

Mas, afinal, para que serve uma toponímia?

João Pedro George explica-nos que o Estado, ao atribuir um nome a uma determinada rua, tem como objetivo destacar os nomes das entidades que, de certo modo, representem os valores que regem a nossa sociedade. Aos escolhermos topónimos de colonizadores, “estamos a apresentar essas pessoas como figuras exemplares. Estamos a colocar esses nomes como referências daquilo que devemos considerar positivo na comunidade”.

Ainda que, atualmente, as autoridades se centrem mais em questões políticas e de estratégia para escolherem o nome de uma rua, ainda tendem “a consagrar aqueles nomes que mais lhes são próximos ou que melhor satisfazem os seus interesses na retórica politica”. Em última análise, independentemente dos governos, João Pedro George considera que “as figuras que aparecem na nossa cidade e no nosso quotidiano têm de ser figuras nas quais nos possamos rever. Toda a gente se escandalizaria se déssemos o nome de um pedófilo ou de um assassino a uma rua atualmente. Vamos continuar a dignificar pessoas que cometeram crimes? Então estamos a dizer que o crime é uma coisa positiva”.

O Gerador contactou a Câmara Municipal de Lisboa, responsável pela toponímia da cidade. Pedimos para que se pronunciassem relativamente ao trabalho que está, ou não, a ser efetuado para que se alterem os nomes de alguns arruamentos, tendo-nos sido dito que:

“A apreciação de propostas de atribuição de topónimos por parte da Comissão Municipal de Toponímia deve ter em conta os seguintes princípios orientadores:

- Não alteração dos topónimos já existentes; (…)”

Na sequência do exposto, mais se esclarece que não está previsto nenhum trabalho de alteração de nomes de arruamentos da cidade”.

Ao questionarmos quais os critérios que a Comissão Municipal da Toponímia seleciona para a escolha dos topónimos, obtivemos a seguinte resposta:

“Para efeitos de consagração toponímica, a Comissão Municipal de Toponímia deve considerar, designadamente:

a) Personalidades com relevância para a Cidade, de reconhecido prestígio nacional ou internacional;

b) Personalidades de relevo mundial inquestionável;

c) Efemérides relevantes para a Cidade, nacionais ou internacionais;

d) Movimentos culturais, científicos e políticos com expressão significativa para a Cidade;

e) Instituições públicas e privadas;

f) Países e cidades estrangeiros com laços significativos com a cidade de Lisboa;

g) Sítios, lugares e conjuntos edificados representativos da memória da cidade.”

O investigador João Pedro George não deixa de acreditar em possíveis mudanças. “Com o 25 de abril, tiraram-se as estátuas do Salazar e mudaram-se nomes de ruas. Qual é o drama de se fazer isso hoje? Se não se alterarem os nomes, tem de se arranjar uma forma de contextualizar o que se passou. Muitas placas dizem «herói da ocupação». Participar em carnificinas ou ser cúmplice do sofrimento de muitas pessoas não é uma coisa heroica”.

Joana Vicente, residente na Calçada Poço dos Mouros, na Penha de França, há 12 anos, também é da opinião de que se “devia enquadrar, nas ruas, quem foram as pessoas [destacadas nos topónimos] e a história associada às mesmas”. Considera ainda que “não falar de colonialismo” pode fazer com que o mesmo “seja esquecido [ou ignorado] pelas gerações mais novas e se passe a imagem de uma humanidade perfeita”.

Contribuir para que se olhe para a sociedade como se fosse perfeita e não cometesse erros é, para João Pedro George, “péssimo, principalmente do ponto de vista da cidadania. Acho que o espaço público deve representar a diversidade social, ser fiel e permitir que as pessoas sintam orgulho do país. O Estado é uma entidade que foi criada para representar os cidadãos. Todos eles. E a sociedade tem que mostrar que as oportunidades são iguais para todos. Representar apenas uma parte da sociedade é mostrar que alguns nunca terão a oportunidade de chegar a uma posição de destaque”.

O Bairro das Colónias

Lisboa, cidade que se apresentou ao mundo como a capital do império português, destaca-se por glorificar centenas de figuras militares ou momentos da Guerra Colonial que, de certa forma, ainda regem a nossa identidade nacional.

Um dos lugares que mais evidencia a preservação deste marco histórico é o Bairro das Colónias, na freguesia dos Anjos. Este foi o último bairro a ser construído na Avenida Almirante Reis durante a transição do século XIX para o século XX.

Tal como explica João Pedro George no seu artigo Toponímias Coloniais em Lisboa, “a ideia inicial era atribuir aos arruamentos nomes de alguns vultos do colonialismo português. Porém, a edilidade optou por lhes conferir diferentes designações geográficas, mais precisamente os nomes das colónias […], projetando na memória dos lisboetas o mapa dos territórios que dependiam de Portugal, lembrando-lhes que o país “não era pequeno” […] e oferecendo-lhes, de modo subliminar, uma imagem de articulação coerente de todas as colónias, entre si e entre elas e a metrópole”.

O nome “Bairro das Colónias” foi formalizado em 1933, ano que marcou o início do Estado Novo em Portugal. “Financiado com capitais privados, para ser colocado no mercado de arrendamento das classes médias, o Bairro das Colónias acabaria por alojar famílias de diferentes estratos sociais”.

O investigador salienta ainda, no seu artigo, alguns eventos que se destacaram aquando da construção deste bairro. Alguns exemplos são: o 4.º governo da Ditadura Militar; a promulgação do “Código de Trabalho dos indígenas (1928) nas colónias portuguesas de África que manteve e reforçou a utilização compulsiva da “mão-de-obra indígena” através do regime de “trabalho forçado” ou “a contrato”, em condições muito próximas da escravatura”; e a aprovação do Ato Colonial (1930), “através do qual se definiu a base programática e legal de uma política colonial essencialmente “imperial” e centralista e que conduziria ao agravamento da exploração e da discriminação das populações africanas, bem como a uma diminuição da autonomia das estruturas administrativas e de governo daqueles territórios”.

Em 1933, o município de Lisboa designou o eixo que separa as ruas do Bairro das Colónias de “Rua de Angola”. No mesmo ano, foram ainda atribuídos os topónimos da Praça das Colónias e das Ruas de Moçambique, da Guiné, do Zaire, da Ilha do Príncipe, de Cabo Verde, da Ilha de São Tomé, de Macau e de Timor. Mais tarde, o regime colonial deixou cair em desuso a expressão “colónias” e passou a utilizar a expressão “territórios do Ultramar”, o que, por sua vez, levou à mudança do topónimo “Praça das Colónias” para “Praça do Ultramar”, nome que se manteria até 1974.

Nuno Domingos, investigador no Instituto de Ciências Sociais de Lisboa (ICS) e doutorado em antropologia social, tem desenvolvido o seu trabalho em torno das questões coloniais, nomeadamente as do colonialismo português em Moçambique no século XX. Nesse sentido, elaborou um projeto sobre o Bairro das Colónias, onde procurou “pensar o lugar como um conjunto de legados coloniais que estão inscritos na cidade de Lisboa”.

Em entrevista ao Gerador, explica-nos que a revolução de 25 de abril de 1974 trouxe, de forma evidente, a mudança do nome “Praça do Ultramar” para “Praça das Novas Nações”. Com esta alteração, seria de esperar que o próprio Bairro das Colónias também adquirisse um novo nome. Mas tal não aconteceu e, até hoje, podemos encontrar em vários documentos oficiais e sinais de trânsito o mesmo topónimo alusivo ao contexto colonial.

“Não me faz sentido esta celebração, sobretudo hoje”, assevera Nuno Domingos. “Esta inércia, que é tão típica de Portugal, não me parece que seja uma coisa muito saudável. Não é difícil alterar os nomes das placas ou o nome nos documentos oficiais. Pode não resolver tudo, mas uma democracia estável devia ter uma memória pública mais complexa e mais plural”.

Na verdade, estamos perante uma narrativa de nacionalismo português que sempre usou o Império como fonte de orgulho. Tendemos a mencionar o imperialismo como algo que apenas revelou “aspetos positivos”, como as várias conquistas e a coragem dos militares que partiram para a Guerra Colonial. “Acabamos por esconder as dimensões mais negativas, como o tráfico de escravos”, acrescenta o antropólogo. “A cidade devia assinalar todas as dimensões, ao invés de ter sempre o mesmo discurso celebratório. Acho que é o mínimo que se pode fazer por estas pessoas que sofreram estes processos”.

Descolonizar a cidade

As opiniões relativamente ao que se deve, ou não, alterar na toponímia de Lisboa divergem. A maioria dos residentes na Penha de França, entrevistados pelo Gerador, considera que os nomes das ruas não precisam de ser mudados para que se deixe de glorificar o colonialismo português. João Pedro George, por sua vez, considera que, nas placas toponímicas, “deveriam estar inscritos os nomes daqueles que, com todos os seus defeitos, não mancham os valores democráticos e os direitos humanos, e que projetam valores mais construtivos e mais unificadores”.

Nuno Domingos é da opinião de que, sim, deve dar-se mais atenção à diversidade social, mas que isso não tem de ser, necessariamente, através de nomes de outras entidades. Para si, existem outras formas de expor “a contra memória” do imperialismo português, como os memoriais, os museus ou as estátuas.

Têm surgido alguns projetos que procuram, de certa forma, descolonizar e renomear a cidade de Lisboa.

ReMapping Memories Lisboa: Lugares de Memória (Pós)coloniais, trata-se de um projeto criado pelo Goethe-Institut Portugal, sendo agora gerido pela associação cultural BUALA e pelo Museu de Lisboa. Marta Lança, doutoranda em Estudos Artísticos na Universidade Nova de Lisboa, coordena o projeto na capital.

“O projeto passou por um trabalho de pesquisa, mapeamento e análise de lugares de memória da Grande Lisboa que contam histórias de colonização, resistência, [e] presença africana no passado e no presente”, começa por explicar a coordenadora. O principal objetivo deste projeto é “inscrever a descolonização de Lisboa numa discussão internacional […] e pensar o passado e o presente da Europa inter-racial, intercultural e democrática […]. Queremos contribuir para a questão da representação e da representatividade, valorizando histórias que têm sido omitidas, nomeadamente a dos trabalhadores que construíram Lisboa e que são, na sua maioria, trabalhadores negros da periferia que não se reveem nesta memória pública”.

O ReMapping Memories Lisboa procura evidenciar “os vestígios e registos da experiência colonial que perduraram” em Lisboa até hoje, “e encontrar modos de inscrever outras histórias nos debates sobre as disputas de memória e estratégias de descolonização das cidades”. Através da publicação de ensaios, entrevistas, obras gráficas e até da criação de novos mapas da cidade, o projeto estabelece uma ponte com o trabalho de quem tem vindo a dedicar-se a esta temática e “tenta conferir-lhes visibilidade”.

Entre as discussões levadas a cabo pelo projeto, destaca-se a construção do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, em Lisboa, uma proposta da Associação de Afrodescendentes (Djass) que surgiu em 2016 e que ainda não foi concretizada.

Tal como se pode ler no website do Memorial da Escravatura, “a inexistência, na capital do país, de quaisquer monumentos ou equipamentos que evoquem especificamente a relação histórica de Portugal com a Escravatura e o tráfico de pessoas escravizadas e ilustrem os seus legados, é reveladora do modo como o país lida com esse passado. Esta invisibilização contrasta de forma gritante com a narrativa histórica hegemónica que é transmitida pelos inúmeros monumentos e equipamentos culturais que pululam pela cidade, através dos quais se perpetua uma visão glorificadora da História do país e do império, com especial destaque para a época dos chamados “Descobrimentos”.

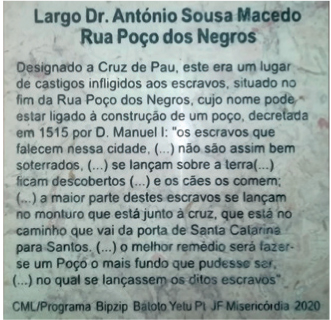

Também a Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal, criada em 1996, tem vindo a desenvolver alguns trabalhos que visam celebrar a memória da presença africana na cidade de Lisboa. Entre esses projetos, encontra-se a colocação de 20 placas toponímicas de pedra, em seis freguesias da cidade, com textos relativos à "presença de escravos nesses territórios, com especial incidência no período entre os séculos XVI e XIX. Os referidos textos são da autoria da especialista Isabel Castro Henriques, que há meio século investiga, ensina e escreve para resgatar do esquecimento a História de África e dos africanos".

A construção de um busto do Pai Paulino [brasileiro defensor dos direitos dos negros], no Largo de São Domingos, e da estátua do Fado Dançado, na Rua do Poço dos Negros, também se encontram entre as propostas da associação.

Em entrevista ao Gerador, Djuzé Neves, diretor da associação, conta-nos que a Batoto Yetu Portugal surgiu da “necessidade de representar a cultura africana existente em Lisboa e trabalhar as novas gerações filhas de imigrantes dos países africanos chegados nas décadas de 60, 70 e 80”. Os principais objetivos da associação “passam por trabalhar com crianças, jovens e adultos interessados na cultura africana, provenientes de meios económicos mais ou menos desfavorecidos. A filosofia da associação baseia-se na convicção de que, independentemente das condições económicas e sociais de cada pessoa, o (re)conhecimento e valorização das suas raízes culturais é um fator essencial para a consolidação da sua autoestima e sentimento de pertença”.

Djuzé Neves defende que o remapeamento das memórias coloniais permite “que todo o nosso imaginário coletivo se altere, e que os horizontes e as possibilidades de crescimento das pessoas, do bairro, da cidade e do país aumentem”. Para além disso, acredita que haverá uma maior representatividade negra na cidade de Lisboa se, nas escolas, for abordada “a totalidade da história africana e a sua influência ao nível do conhecimento científico […]. A aprendizagem dos jovens e das crianças, [relativamente] ao mundo que as rodeia, seria mais realista e com menor viés”. Desta forma, para o diretor, a existência de “referências toponímicas [de africanos ou afrodescendentes] na cidade já seria algo que surgiria de forma natural”.

Tendo por base a história do tráfico de escravos e da colonização, o togolês Naky Gaglo, residente em Portugal há nove anos, percebeu que “as contribuições dos africanos foram completamente apagadas dos currículos, monumentos, museus e espaços públicos de Portugal”.

Em 2014, decide fundar o projeto African Lisbon Tour [excursão pela Lisboa Africana]. Trata-se de uma excursão turística de quatro horas pelas ruas da capital, que, “num vaivém entre o presente e o passado, com a gastronomia e a cultura pelo caminho, pretende partilhar a história silenciada de Lisboa, Lisboa dos africanos escravizados, através dos vestígios que remontam do século XV”.

Toponímia anticolonial

No nosso território nacional, ainda são poucas as ruas que glorificam os heróis anticoloniais. Podemos encontrar na freguesia de Baixa da Banheira [Moita], a Rua Eduardo Mondlane, primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, a organização que lutou pela independência de Moçambique aquando do domínio colonial português. Na Costa da Caparica, destaca-se a Rua Mário Domingues, escritor e jornalista são-tomense. Já no Lumiar, em Lisboa, deparamo-nos com a Rua Amílcar Cabral, político e teórico marxista da Guiné-Bissau e de Cabo Verde.

Para o investigador João Pedro George, debater a toponímia colonial de Lisboa “pode levar a que os cidadãos reflitam, de forma crítica, sobre a nossa história e sobre o nosso passado”. Nuno Domingos, por sua vez, considera que falta informação e espaços culturais onde as pessoas possam ter acesso a ela. “A maioria dos topónimos já não diz nada a ninguém. Existem muitos nomes de indivíduos, a maioria homens, que hoje passam despercebidos. Mas não deixam de ser configurados como heróis coloniais”.

Esta falta de contextualização histórica é, para ambos os investigadores, o principal ponto de partida para a descolonização da cidade de Lisboa. Nas palavras de João Pedro George, “a manutenção desta toponímia é como um espinho cravado na consciência da nossa repugnância, é um espectro que nos amarra a um passado que não podemos nem devemos esquecer, mas que podemos e devemos deixar de homenagear”.