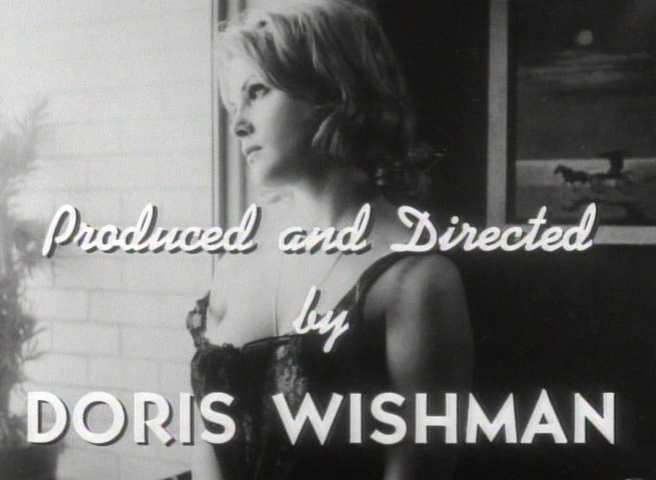

Uma realizadora prolífica de filmes de mau gosto. Foi assim que, em 2002, o jornal The New York Times escolheu descrever a realizadora norte-americana Doris Wishman. Duas décadas depois, a obra desta cineasta que se tornou pioneira do género da sexploitation feminina (exploração sexual) está hoje em destaque, na 19.ª edição do IndieLisboa, que decorre até 8 de maio. E para acompanhar esta retrospetiva, a artista Peggy Ahswesh veio à capital portuguesa.

Numa entrevista por escrito, Peggy Ahwesh – que conheceu Doris Wishman nos anos 90 e desse encontro fez um zine – fala do trabalho dessa mulher que passou, nas palavras da organização do referido festival, “meio século na vanguarda da má reputação, tornando explícito com o seu cinema aquilo que não era permitido à imagem”, mas também da sua própria obra e de como nela o tempo é feito de camadas, que estão em conflito.

Gerador (G.) – Está em Lisboa para uma retrospetiva do trabalho de Doris Wishman. Em que momento descobriu a obra desta cineasta e o que fez ficar tão fascinada?

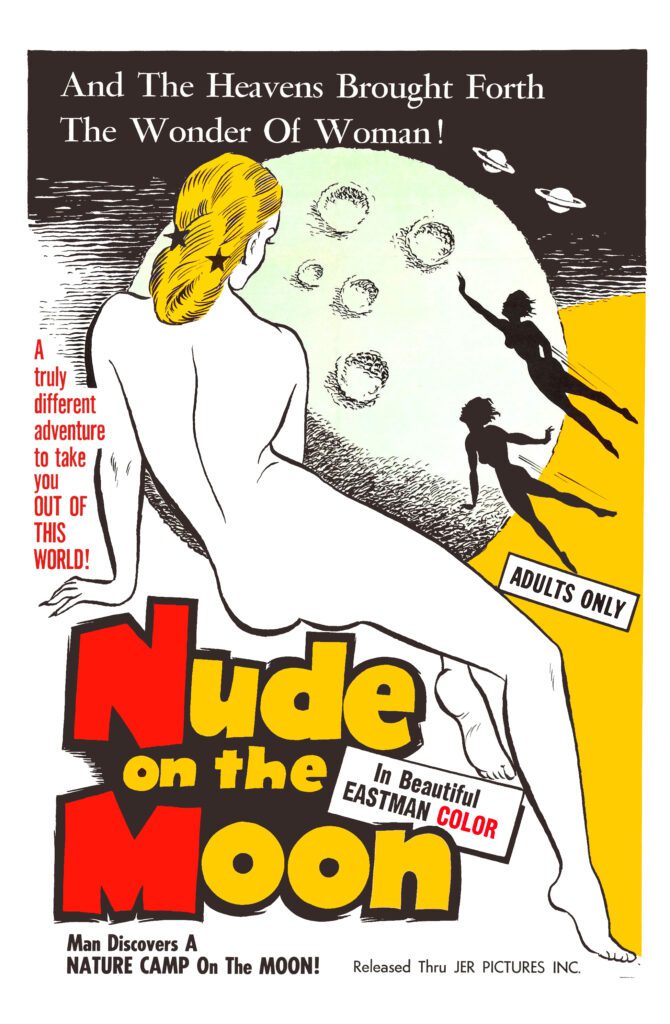

Peggy Ahwesh (P. A.) – No final dos anos 80, a ascensão dos clubes de vídeo tornou acessível um imenso inventário de cinema em fitas VHS, de todos os períodos e géneros. Com pouquíssimo dinheiro, [o espectador] podia dedicar-se totalmente às suas obsessões e curiosidades. Os filmes de Doris Wishman tinham imagens sensuais nas capas, slogans atrativos e títulos sugestivos e hilariantes. Destacavam-se nas prateleiras. Os filmes eram divertidos e contavam pequenas histórias do género da exploração sexual. Eram também invulgares, uma vez que eram bastantes e feitos por uma mulher desconhecida. Na altura, [ver o trabalho de] Doris era regressar a uma fase anterior do cinema. Esse túnel do tempo para o passado foi, em parte, a razão pela qual fiquei fascinada por ela.

G. – Conheceu Doris Wishman, presencialmente, em 1994, em Miami, nos Estados Unidos. O que motivou esse encontro e como o descreveria?

P. A. – Tive muitas conversas telefónicas animadas com Doris, antes de a conhecer em pessoa. Na primeira visita, fomos ver e entrevistar Doris à sex boutique, onde trabalhava ao balcão. Ela gostava da atenção, mas depreciava sempre o interesse das pessoas por ela. Fazer uma introspeção sobre a sua história e as suas conquistas deixava-a nervosa. Queria ver com os meus próprios olhos esta mulher incrível, que era impossível de encaixar numa categoria e era repleta de surpresas. A carreira dela abrangeu tantas décadas, mudanças de estilo e tendências que me pareceu importante conhecer a história dela em primeira mão. Inicialmente, pensei fazer um documento sobre ela ou sobre um dos guiões dela, mas ela era demasiado desconfiada e paranoica. Doris dizia que eu era uma artista e que ela não tinha interesse na arte, só no dinheiro.

G. – Ainda assim, em resultado desse encontro presencial, fez o zine The Films of Doris Wishman, obra na qual descreve a cineasta em causa como uma mulher “obcecada com os temas do estatuto social da mulher, da liberdade feminina, do drama contemporâneo do medo, da desconfiança e do desafio entre os sexos”. Todos estes temas teimam em ser relevantes, ainda hoje. É por isso (pelo menos, em parte) que o trabalho de Doris Wishman se tornou uma obra de culto?

P. A. – Sim. Na sua forma particular, Doris descrevia as tensões que ainda se sentem entre os sexos e as barreiras que se colocam às mulheres na sociedade. Os filmes das colónias nudistas são divertidos, mas o drama dos filmes feitos nos anos 60 [por Doris Wishman] acabava, normalmente, por tomar um tom mais negro e uma visão das mulheres que se assemelha a um pesadelo. Esses filmes mostram os problemas, mas não oferecem muitas soluções. A história dos desafios que se colocaram às mulheres naquele período está embebida nos filmes e continua a despertar fascínio. E o estilo estranho de filmar é uma [marca] encantadora de Doris para o público atual desconstruir e interpretar, já que hoje somos tão versados em como os filmes se devem parecer. É importante dizer, além disso, que, no final das contas, Doris foi mais do que um pouco subversiva com os temas de e para mulheres, dado que, na altura, os filmes eram vistos, sobretudo, por homens e a interpretação muda consoante o espectador.

G. – O que mudou desde essa altura na maneira como a indústria do cinema aborda estes temas?

P. A. – Os filmes de baixo orçamento são hoje muito mais sofisticados e profissionais. Os temas são praticamente os mesmos, mas a política em torno da representação das mulheres mudou dramaticamente. A exploração e vitimização das mulheres está fora de moda.

G. – Os filmes de Doris Wishman foram censurados. Da sua perspetiva, há hoje verdadeiramente mais liberdade para abordar estes temas? Ou, ao invés, há mais autocensura?

P. A. – Os filmes de Doris foram censurados, e isso é importante para a história da regulação e do controlo estatal da produção de imagens, mas [a cineasta em causa] e os outros realizados de filme do género da exploração sexual eram pessoas de negócios, que trabalhavam no sistema e em torno dele. Sabiam até onde podiam ir. Doris adorava criar enredos estranhos e elaborados para os seus filmes – tinha um imaginação retorcida –, mas a atividade sexual era o que atraía os homens para os cinemas.

G. – E de que forma foi o seu trabalho inspirado pela obra de Doris Wishman, ao longo dos anos?

P. A. – Tenho uma relação ambivalente com a estrutura narrativa e com o papel da personagem ficcional nos filmes. Adoro a forma como Doris usava apenas a narrativa suficiente para transmitir as suas ideias. A maneira como Doris juntava planos e transmitia uma história minimalista com atores não tão bons e com meios limitados. Parecia sempre que a narrativa estava a desmoronar-se ou que os elementos da vida real estavam a evidenciar-se. Trabalho de modo semelhante. As escolhas que ela fez (ao nível da forma e do conteúdo) foram reveladoras e deram-me imensas ideias sobre como fazer filmes, trabalhar com amigos que não são atores e expressar no ecrã a política em torno da mulher e do corpo feminino.

G. – Em 2002, The New York Times escreveu que Doris Wishman foi uma realizadora prolífica de filmes de mau gosto. O que acha que explica a fertilidade desta cineasta? Doris Wishman dedicou-se inicialmente ao cinema porque queria uma ocupação que tomasse todo o seu tempo. Acha que esse impulso permaneceu ao longo da carreira?

P. A. – Sim, Doris era maníaca. Mas se estivesse em causa um homem, isto não seria uma questão. Perguntamos porquê Joe Sarno fez tantos filmes?

G. – E no seu trabalho, tem a mesma abordagem, esse mesmo estímulo?

P. A. – Adoro trabalhar em ideias e materiais, brincar com imagens que encontro, filmar sem saber o que farei com as imagens, explorar novas tecnologias. É a forma como me expresso e como me conecto com o mundo. Além disso, os meus filmes são uma conversa, de uma forma subjetiva, com as ideias da literatura e com a teoria, [isto é], respondo ativamente aos escritores e pensadores que ando a ler.

G. – Doris Wishman dizia, com frequência, que não gostava dos filmes que fazia, mas que gostava, ainda assim, de os fazer. Como é que um cineasta vive e convive com esta dualidade?

P. A. – Os cineastas gostam do processo e das relações que estão implicadas na construção de um filme. Gostam de solucionar o puzzle que é fazer um filme. Doris não fazia autorreflexões e sempre disse que fazia os filmes por dinheiro e que o conteúdo não tinha importância. Às vezes, um filme antigo meu parece-me que foi feito por um estranho. As pessoas mudam ao longo dos anos. Doris era prática e estava sempre em movimento: ela tinha uma ideia, fazia o filme e seguia em frente, rumo à próxima ideia.

G. – Disse que às vezes o seu próprio trabalho lhe parece estranho. Reconhece a tal dualidade também no seu trabalho?

P. A. – Trabalho muito devagar e faço muita pesquisa. Acumulo muitos livros e pastas com artigos, fotos, música e listas de todos os tipos. Assim, [para mim], o filme é um produto de todas essas coisas e, quando termino, parece completo, pelo que é bom e saudável seguir em frente para a próxima ideia a ser desenvolvida.

G. – No seu trabalho, explora também os temas da sexualidade e do feminismo. O que a levou a escolher estes temas?

P. A. – Considero importante representar no ecrã os desafios da minha própria vida e dos tempos correntes.

G. – E que lugar ocupa o tempo na sua obra?

P. A. – Trabalho com muitas imagens que encontro e, quando se tem material do passado que é trabalhado no presente, há a sensação estranha de fazer camadas de tempos e de colocar diferentes períodos em conflito. Tal permite fazer uma avaliação crítica da política e da cultura.

G. – Conhece a indústria de cinema portuguesa?

P. A. – Adoro o trabalho de Manoel de Oliveira e Pedro Costa, bem como, em termos de trabalhos mais recentes, a obra de Catarina Vasconcelos e Fern Silva.

G. – Na sua visão, quais são hoje os maiores desafios que o cinema enfrenta?

P. A. – Não consigo responder a esta grande questão, mas posso dizer que as plataformas de streaming têm agora o poder e os melhores filmes precisam de ser reinventados, se quisermos que os espectadores voltem às salas de cinema.