As mulheres representam a maioria da população portuguesa, mas são as mais negligenciadas pelas questões do urbanismo e políticas públicas. Uma cidade mais feminista beneficia não só mulheres como também crianças, idosos, o ambiente e até a economia.

Por volta das 17h00, em dias úteis, a azáfama do regresso a casa começa a cobrir as ruas das cidades portuguesas. No Porto, a Praça do Marquês — importante artéria de ligação entre muitas rotas de transportes públicos e em torno da qual se aglomeram escolas e serviços — é invadida por transeuntes que empunham sacos de compras, outros que carregam ao colo os filhos acabados de sair da creche, enquanto as crianças mais crescidas vão atreladas pela mão. Há algo inegável a constatar: a grande maioria dos corpos carregados e apressados são femininos e de várias idades. Os autocarros param e esvaziam-se de, maioritariamente, mulheres. Quem os espera são sobretudo mulheres.

Maria do Céu, brasileira, de 57 anos e a viver em Portugal há oito, entra no último dos vários autocarros a que é obrigada a recorrer durante o dia. Vai, finalmente, para casa, situada na periferia do Porto, a uma distância de 40 minutos. Acordou às 6h00 para percorrer seis diferentes casas onde realiza serviços de limpeza e que estão distribuídas por locais tão distanciados entre si, como a Foz ou Vila Nova de Gaia. O local onde espera pelo autocarro está sob um prédio em obras que não tem um assento disponível onde possa descansar enquanto aguarda.

O mesmo acontece com a Dona Maria (assim pediu que lhe chamássemos), cujos cabelos brancos e os olhos chorosos denunciam a idade já bastante avançada. Assim que chega o autocarro, debruça-se para levantar os sacos de compras que pousara no chão para não se cansar com o peso. Tenta agora equilibrar-se entre eles, enquanto sobe, com dificuldade, para o autocarro. “A senhora vai aí muito carregada”, grita-lhe outra mulher, agoniada. “Pois. Tem de ser, filha”, argumenta.

É notório que as mulheres dominam o espaço público, os troços pedantes do quotidiano e os transportes públicos. São elas que assumem, ainda, a grande parte das paragens a que as tarefas domésticas obrigam, entre o trabalho e a casa. Mas será que a forma como as cidades são planeadas, física e socialmente, atende às necessidades específicas daquelas que representam 52,4 % da população portuguesa e que vivem durante mais tempo (em média as mulheres vivem até aos 83,67, enquanto os homens se ficam pelos 78,07)? A resposta é um categórico não e já são muitos os estudos que provam que as cidades que temos não são amigáveis para o quotidiano das mulheres, seja pela falta de segurança nas ruas, pelas dificuldades de mobilidade ou pela discrepância no acesso às mesmas oportunidades.

O “género neutro” que molda a cidade

No livro Mulheres Invisíveis, a autora Caroline Criado Perez argumenta que a estrutura da sociedade humana está assente na ideia de um “género neutro” que identifica o homem como ser humano padrão. Tal resulta da escassez de dados e da falta de participação de mulheres nas tomadas de decisão que têm determinado a construção das cidades. Por estes motivos, “continuamos a ter cidades tendencialmente projetadas do ponto de vista do homem branco, jovem, de classe média e sem necessidade alguma em termos físicos”, explica, em entrevista ao Gerador, Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta, docente universitária e investigadora, corroborando que este conceito de “género neutro” é uma construção na qual os arquitetos, políticos e quem constrói a cidade se revê. “Não é à toa, por exemplo, que ainda se pensam cidades a partir da utilização do carro, quando sabemos que são os homens que utilizam mais este instrumento e que a maioria da população utiliza os transportes públicos”, constata a investigadora.

Patrícia Santos Pedrosa, docente, investigadora e fundadora da associação Mulheres na Arquitetura.

Foi para trazer para as questões de equidade de género para as “práticas implicadas no fazer arquitetura, cidade e território” que Patrícia Santos Pedrosa participou na fundação da associação Mulheres na Arquitetura (MA), entidade que luta pela defesa dos interesses das mulheres, não apenas enquanto decisoras do espaço público, mas também enquanto utilizadoras da cidade. “A arquitetura ainda é um meio machista e elitista, que exclui mulheres. No grupo fundacional da MA éramos confrontadas com esta realidade. Apesar de as mulheres representarem mais de 40 % dos inscritos na Ordem dos Arquitetos, quando pensamos no espaço público os arquitetos de referência são homens brancos”, explica.

Além daquela associação, a investigadora é também coordenadora do W@ARCH — Arquitectas em Construção: construção da visibilidade, 1942–1986, um projeto que parte da premissa de que a história da arquitetura portuguesa tem sido construída omitindo as presenças e os contributos das mulheres arquitetas e que procura reescrever essa história, mostrando, em última instância, como o urbanismo feminista é essencial para a construção de cidades mais inclusivas e sustentáveis, a longo prazo.

Um dos momentos importantes da história da arquitetura portuguesa acontece depois do 25 de Abril de 1974, com o projeto SAAL (Serviço Ambulatório de Apoio Local), que esteve em prática nos dois anos seguintes à Revolução dos Cravos, apoiando iniciativas de construção para as populações mal alojadas. “Quando Portugal fecha a ditadura, o défice de habitação era tremendo e sucederam-se as operações SAAL por todo o país. Este projeto dá-nos um referente romântico, simbólico e político, enquanto prática que pôs a arquitetura ao serviço da população. No entanto, a história oficial passou um pano sobre todas as arquitetas, estudantes e assistentes sociais envolvidas no SAAL, além de que muitos projetos interessantes, assinados por mulheres, principalmente, não chegaram a sair do papel”, explica a responsável. Isto aconteceu apesar de terem sido as mulheres a saírem à rua em massa, no pós-25 de Abril, para reclamar o direito à habitação e de condições dignas para as suas famílias, já que muitas delas, naquela altura, viviam em casas sobrelotadas, sem saneamento ou, muitas vezes, até, cozinhas. Imagine-se o que seria cuidar de uma família numerosa nestas condições e ser-se ignorado na reconstrução deste mesmo espaço.

Ao serem construídas sob a premissa dicotómica entre espaço público e privado, as cidades proporcionam desigualdades sociais e de género. O mesmo é dizer que as decisões que determinam o espaço urbano surgem de um contexto histórico em que a mulher tem a individual responsabilidade da reprodução e dos cuidados familiares que moldam a vida privada e, por sua vez, centram no homem as atividades públicas e prestigiosas de produção, que saltam para o domínio público. O que reduz as oportunidades da mulher nos campos social, económico e político. Em Portugal, apesar de representarem 58 % dos diplomados do ensino superior, as mulheres ainda escasseiam na liderança das empresas e dos órgãos estatais. No novo Parlamento, as deputadas vão ocupar apenas 37 % dos lugares. “Para lá de termos representação de mulheres em cargos públicos, é preciso termos mulheres que compreendam a agenda feminista. Se os direitos das mulheres não estão no topo das preocupações políticas, estamos a falhar com mais de metade da população. Continuamos a reproduzir a ideia de uma política pública para um género neutro”, reclama Patrícia Santos Pedrosa.

Deve o trabalho doméstico ser remunerado?

A arquitetura é um ato de violência ao ser um planeamento político plasmado apenas de forma física, já que a cidade “está longe de ser apenas um acontecimento físico”, devendo as decisões sobre ela atender não apenas à mobilidade e à acessibilidade entre casa e trabalho, mas, também, às atividades sociais e de lazer. Neste sentido, “é preciso educar para a igualdade na esfera dos cuidados. Destruir esta herança pesada, para as mulheres, de serem elas as naturais guardadoras, da família e delas. De cada vez que libertámos tempo gasto em trabalhos domésticos, temos mais tempo para progredir nas carreiras e, também, para exercer o direito ao lazer, à cultura e ao desporto”, defende a investigadora.

Numa sociedade altamente movida pela economia, é natural que os trabalhos ditos domésticos (e não remunerados) não sejam valorizados. Trabalhos como cozinhar, limpar a casa e cuidar dos filhos não são imputados na medição do PIB (Produto Interno Bruto), que é a medida indicativa do bem-estar das atuais sociedades monetárias. Segundo a obra Mulheres Invisíveis, as estimativas sugerem que os cuidados domésticos não remunerados podem chegar a 50 % do PIB nos países ricos e atingir 80 % dos países pobres. Em Portugal, de acordo com a CIG (Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género), o trabalho não pago de cuidado e doméstico deve representar entre 40 mil milhões e 78 mil milhões de euros, sendo que as mulheres asseguram mais de dois terços desse valor. Estes dados significam que a valorização monetária dos trabalhos domésticos levaria a um incremento entre os 18,6 % e um máximo de 36 % do PIB nacional.

A resposta a esta problemática é muito mais complexa do que a remuneração dos trabalhos domésticos. São necessárias políticas que promovam a divisão dos trabalhos domésticos entre homens e mulheres, “como a licença de maternidade e parentalidade serem iguais e obrigatórias, por exemplo”, defende Patrícia Santos Pedrosa. “Porque, assim, trazemos os homens, enquanto pais, para a corresponsabilização e deixamos as mulheres menos fragilizadas no acesso ao emprego. Além disso, ficaria claro, perante a lei, que o cuidado é divisível entre homens e mulheres.”

A nível internacional, já em 1980, Dores Hayden, professora de Arquitetura, Urbanismo e Estudos Americanos na Universidade de Yale, sugeria, no seu trabalho “What Would a Non-Sexist City Be Like?”, programas como HOMES (Homemakers Organization for a More Egalitarian Society), através do qual se promove a ocupação por mulheres de trabalhos que lhes são de mais difícil acesso, como condutoras de transporte público, e que os homens se dediquem, por exemplo, à cozinha.

A questão da divisão por género do trabalho doméstico é, no entanto, insuficiente, se pensarmos que 85,5 % das famílias monoparentais em Portugal são encabeçadas por mulheres e que as necessidades de cuidado da população idosa estão a aumentar. Atualmente, com o envelhecimento da população, estas representam cerca de 35 % de todo o trabalho de cuidado necessário em Portugal e tendem a subir para os 41 % até 2030 e para 51,4 % em 2050, segundo a CIG. A falta de investimento nestas áreas faz com que, hoje, não tenhamos em Portugal creches suficientes para as crianças portuguesas e os lares de idosos não deem resposta às necessidades totais, empurrando as tarefas de cuidado para as mulheres.

Neste sentido, “o direito à cidade passa, também, pela criação de estruturas em que o trabalho doméstico seja socializado e coletivizado. Além da divisão de tarefas, é necessário, por exemplo, rever as 40 horas semanais, o salário, o custo de vida e o preço das rendas”, defendem, em declarações ao Gerador, Helena Souto, Marta Sousa e Bruna Ruela, responsáveis pela associação Habitação Hoje, entidade criada para lutar contra os despejos e defender o direito à Habitação em Portugal.

O problema da gentrificação e o direito à habitação

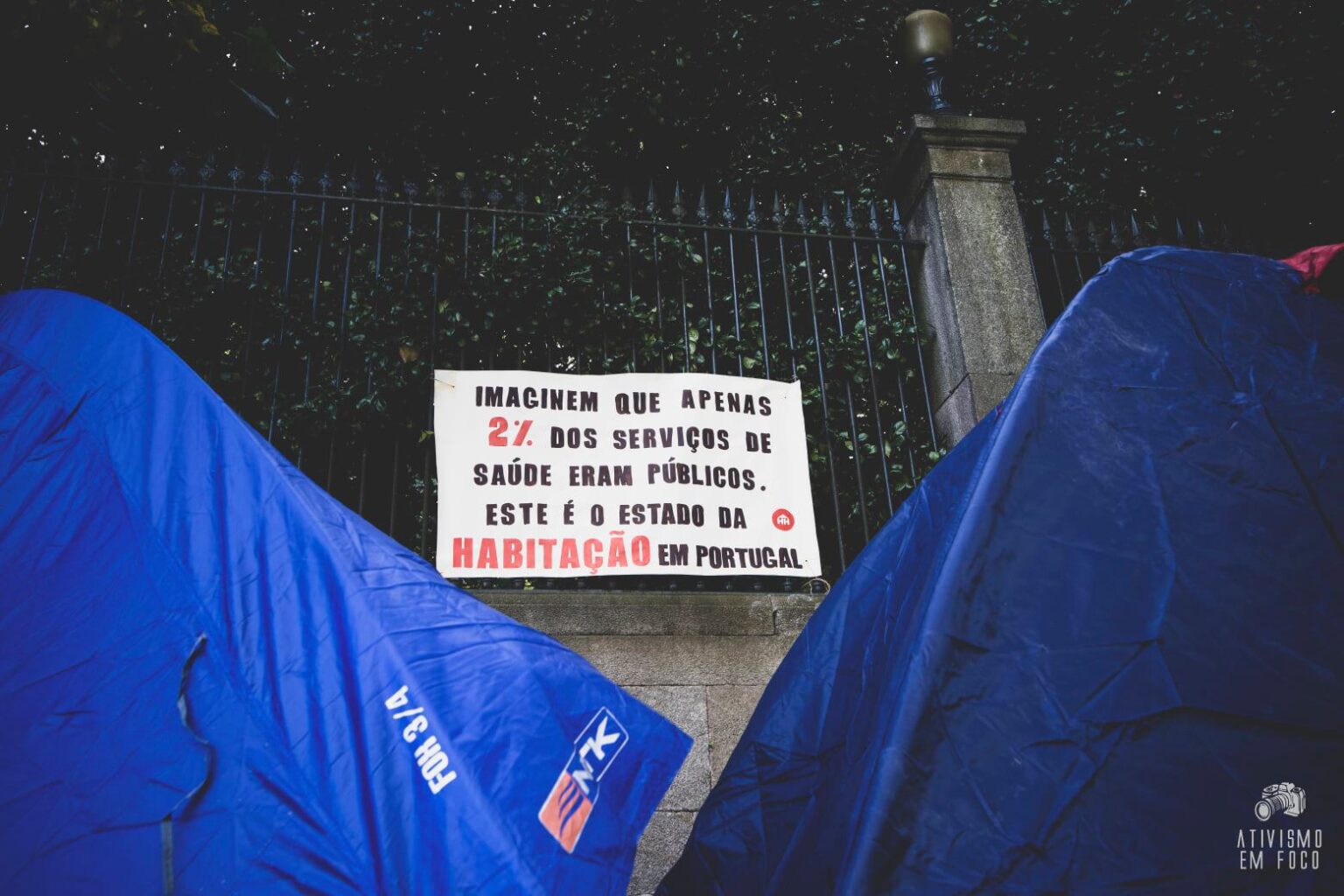

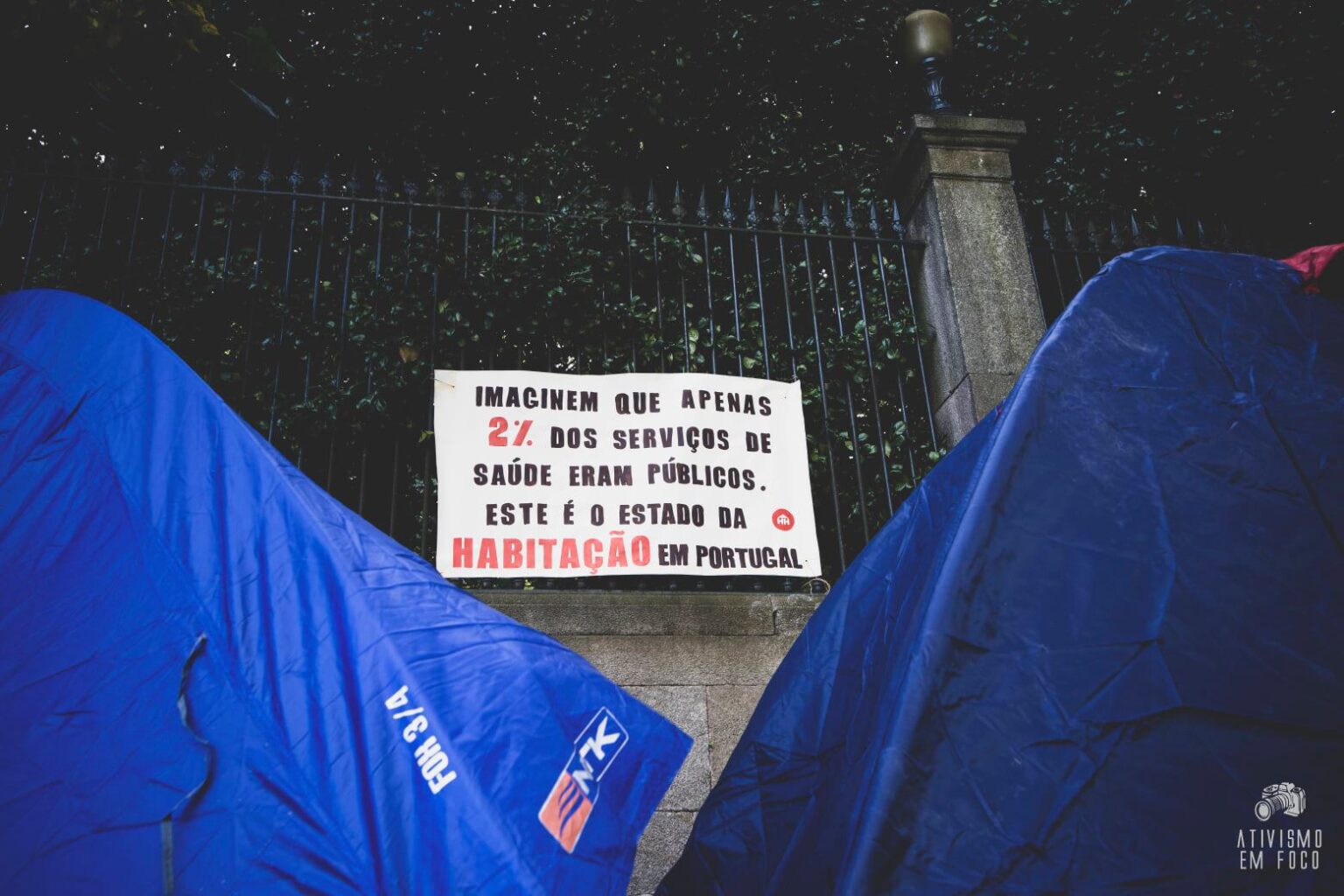

Em março de 2020, dias antes de ser detetado o primeiro caso de covid-19 no país, Joana Pacheco era despejada da sua casa na Ribeira do Porto, juntamente com os dois filhos menores. Vivia numa casa que havia sido atribuída pelo Estado ao seu pai e, quando este faleceu, a Câmara do Porto não deu outra alternativa que não a rua. O caso gerou polémica e manifestações, mas Joana acabou por ficar sem solução. O caso impulsionou a criação da Habitação Hoje, cujos membros já tinham notado que a habitação, apesar de ser um direito constitucional, como a saúde ou educação, é cada vez mais atropelada pelas políticas neoliberais que privilegiam a privatização do setor imobiliário e determinam a gentrificação das cidades portuguesas. Este problema de afastamento dos cidadãos portugueses — e sobretudo as mulheres — dos centros das cidades, inibe, ainda mais, o acesso a órgãos sociais e a serviços indispensáveis e obriga a mais mecanismos de mobilidade.

“A maior parte de quem nos pede ajuda relativamente a despejos são mulheres e muitas mães solteiras”, explicam as responsáveis pela Habitação Hoje. O facto de serem historicamente mais empobrecidas, de continuarem a ganhar menos do que os homens quando se trata de trabalhos iguais e de terem mais trabalho doméstico a seu cargo, faz com que mulheres e crianças sejam as mais carentes de habitação social que, em Portugal, representa apenas 2 % de todo o parque habitacional. Focando apenas na cidade do Porto, a proporção sobre para os 12 %. “No entanto, as filas de espera chegam aos 1000 agregados, sendo que cerca de 75 % das pessoas que se candidatam à habitação social nem sequer entram para as listas de espera”, segundo as responsáveis pela Habitação Hoje. “Há critérios para esta candidatura, como viver no município do Porto há quatro anos, por exemplo. Por isso, pessoas que foram realojadas, por vezes pela própria Segurança Social, em municípios circundantes perdem o direito a entrar para a lista de espera”, denunciam as responsáveis pela Habitação Hoje. Além disso, as condições das casas disponibilizadas pelo Estado não são as melhores, considerando que “20 % das pessoas em precariedade habitacional em Portugal estão em habitação pública”.

Em março de 2021, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, declarava que os oficiais 26 mil agregados familiares com habitação digna que dispõem de financiamento a 100 % através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “está muito longe de corresponder às necessidades reais”. O ministro admitia, ainda, que a habitação é o “pilar mais precário” do estado social. Isto apesar de se estimar que existam entre 723 mil a 750 mil casas vazias espalhadas pelo país, sendo que a maioria se concentra precisamente nos espaços urbanos, onde há maior carência de habitação. “Entre os sem-abrigo, as mulheres são quem mais acaba por recorrer à ocupação destes edifícios devolutos, devido a toda a complexidade biológica — e mesmo em termos de violência sofrida — que implica ser-se mulher a viver na rua”, constatam as responsáveis da Habitação Hoje. Uma das principais causas que levam as mulheres a ficarem sem casa é a “violência doméstica e a falta de resposta que há no apoio a estas situações”.

“As mulheres não se sentem seguras nas ruas”, Diana Pinto

As desigualdades de género que a sociedade reflete intensificaram-se com o atual contexto de pandemia, já que, como realçou a presidente da CIG, Sandra Ribeiro, durante o webinar “Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, organizado pelo Centro de Informação Europe Direct da região de Coimbra, em novembro de 2020, a falta de partilha das tarefas domésticas dificulta a conciliação entre vida pessoal e profissional em contexto de teletrabalho. Por outro lado, foram as mulheres que perderam mais empregos, uma vez que a maioria dos despedimentos que ocorrem devido à pandemia dizem respeito a trabalhos ocupados por mulheres, “sobretudo na hotelaria e restauração — postos de trabalho já tradicionalmente mal pagos e caracterizados pela precariedade”, referiu a presidente.

Se as questões de desigualdade de género afetam o quotidiano laboral e familiar das mulheres nas cidades, muito mais sofrem aquelas em contextos sociais mais frágeis, como as mulheres emigrantes e racializadas. Navváb Aly é estudante, influencer digital e voz ativa no empoderamento das mulheres negras em Portugal. Nascida em Cabo Verde, chegou a Portugal há sete anos para estudar, inicialmente em Coimbra e, atualmente, no Porto. O que lhe chamou mais a atenção na forma como as cidades portuguesas se organizam foi “a questão da restauração e a forma como estão organizados os centros comerciais”, entre outros serviços. “Existe uma racialização das pessoas que trabalham nestes setores. Muitas vezes são mulheres negras, que estão nas cozinhas, nas limpezas. Eu própria já trabalhei na restauração”, conta, em entrevista.

“São maioritariamente as mulheres negras e brasileiras que expõem os seus corpos nestes trabalhos e acabam por sofrer muita exploração. Já que há uma expetativa maior que estas mulheres façam mais, que se esforcem mais, para um salário completamente marginalizado. Depois, há a relação de poder e do assédio moral, em que, ao saber que a pessoa precisa daquele trabalho, que está em processo de obtenção de licença de residência e que está longe de casa, as chefias aproveitam-se. Conheço casos de mulheres, estudantes, que não conseguem renovar títulos de residência porque não têm a mensalidade da faculdade paga, porque não conseguem pagar todas as despesas, porque recebem abaixo do mínimo. E tudo isto acaba por se tornar um ciclo sem saída”, enfatiza a jovem estudante.

Também Alícia Meireles, uma das fundadoras do Coletivo MAAD (Mulheres, Arte Arquitetura & Design), já sentiu na pele o assédio e a discriminação por ser mulher na sociedade portuguesa. Quando voou do Brasil para se instalar em Portugal em 2013, para fazer o seu mestrado, pensava que iria sentir uma maior segurança nas ruas do Porto. No entanto, durante o seu trabalho de investigação, começou a ter medo de falar com as pessoas na rua. “Sempre que abordava alguém, pensavam que eu era trabalhadora sexual, pela minha condição de mulher brasileira”, explica em declarações ao Gerador, considerando que, no Brasil, devido ao problema de violência urbana em geral, o debate sobre a violência de género está muito mais aceso, comparando com este lado do Atlântico. A partir desta constatação, decidiu partir para um doutoramento sobre “caminhar como prática artística enquanto resistência à violência de género”. Neste trabalho, levantou casos de assédio na cidade do Porto (e não só), entrevistou artistas mulheres que trabalharam no espaço público, a fim de perceber como lidam com a violência e os constrangimentos que têm na prática artística no espaço público, sendo mulheres. “Quando a questão é violência, a base está nas questões infraestruturais da cidade, na forma como as ruas estão desenhadas e a iluminação, que podem tornar os espaços públicos centrais mais ou menos dinâmicos, promovendo uma ocupação em vários horários, com diferentes pessoas se movimentando. Depois, há também a questão cultural, ou seja, podemos estar numa zona muito bem iluminada e bem frequentada, como as Galerias do Porto, mas continuamos a sofrer assédio devido a uma normalização da violência sobre os nossos corpos. E isto só muda com a educação e o debate nas escolas, universidades e nas organizações”, explica.

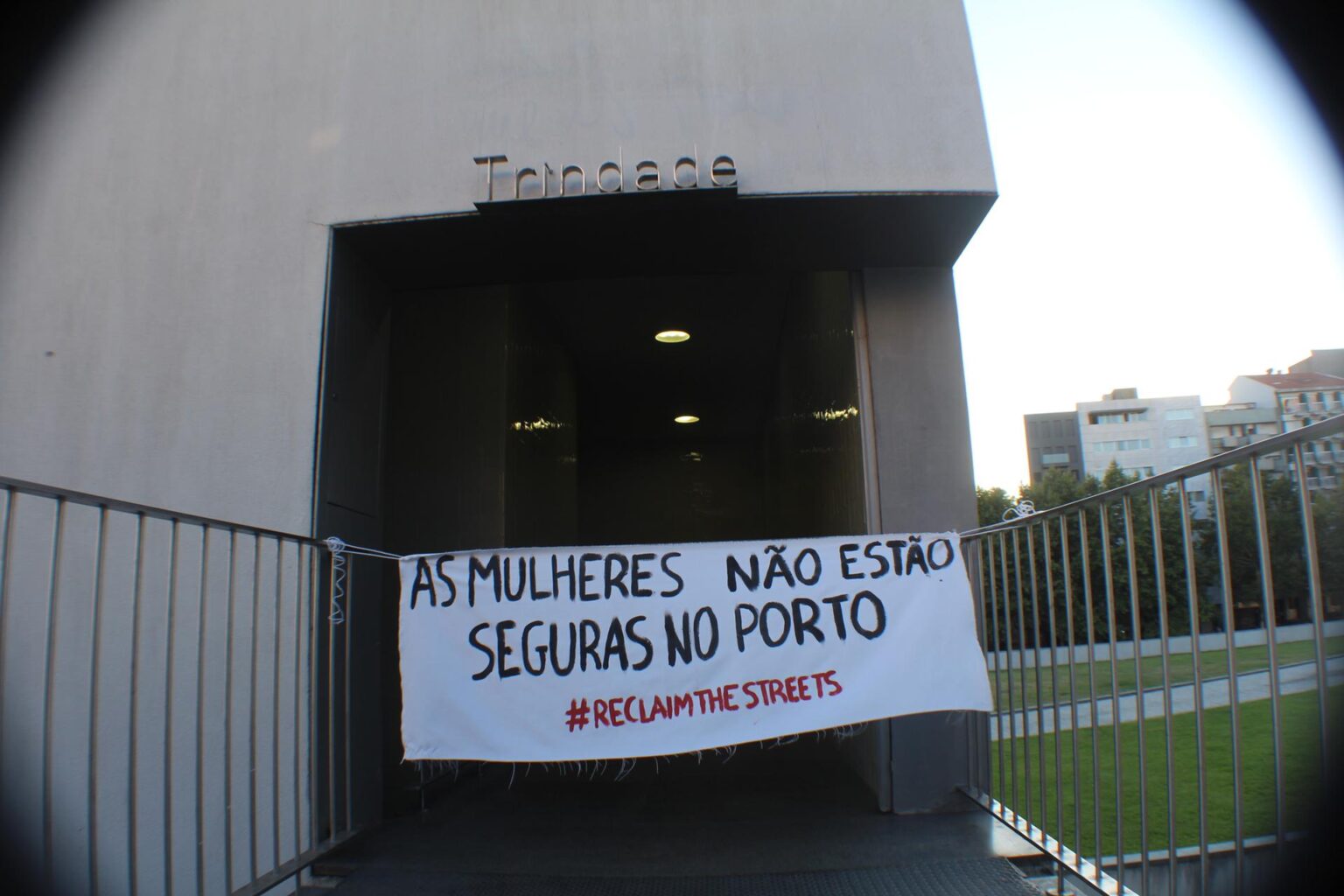

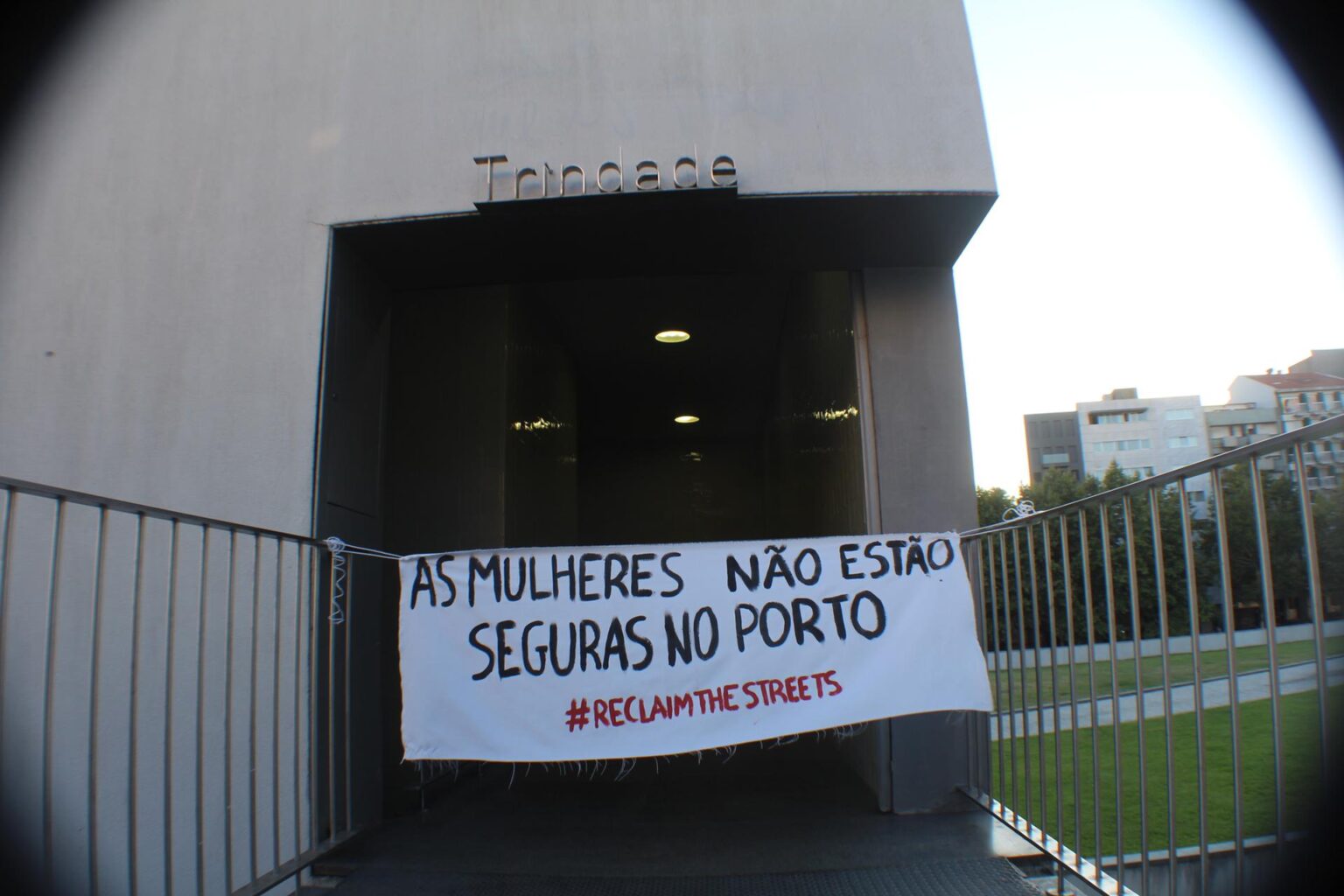

Para a Liga Feminista do Porto, este problema cultural assenta na ascensão do liberalismo que há décadas vem transformando a mulher, cada vez mais, num objeto de consumo. “Vende-se o corpo da mulher na pornografia, redes sociais, televisões, filmes, música. A mulher é totalmente sexualizada e isto dá a ideia, a muitos homens, de que os nossos corpos estão à sua disposição”. O que faz com que, atualmente, “as mulheres não se sintam seguras no espaço público”, constata também Diana Pinto, presidente da Liga Feminista do Porto, em conversa com o Gerador. A organização recebe denúncias de mulheres e adolescentes vítimas de assédio sexual “quase todos os dias”, conta.

Em junho de 2021, a Liga declarava um aumento de denúncias de mulheres e adolescentes vítimas de assédio sexual e perseguições nas zonas da Trindade, Boavista e Bonfim, no Porto, e no Norteshopping e Marshopping, em Matosinhos — zonas que são ora centrais, ora muito movimentadas. “Elas frequentemente sofrem violências diversas, seja ao nível do piropo ou ao nível mais extremo que é a violação ou o feminicídio. As mulheres sentem receio de andar à noite sozinhas, de apanhar um Uber, entre outras atividades”, explica Diana Pinto. Apesar de os casos de violência contra as mulheres se registarem, na maioria dos casos, no domínio privado, a perceção de segurança das mulheres está ancorada nos relatos que vão ouvindo de casos que acontecem nas ruas. A partir daí, imediatamente a sua perceção de (in)segurança nas ruas passa a ser a sua realidade. No entanto, o problema não pode ser resolvido com medidas imediatas como a colocação de câmaras de vigilância ou o aumento do policiamento das ruas, uma vez que estas são medidas castradoras do acesso livre à cidade, como defendem todas as mulheres entrevistadas pelo Gerador.

Como construir, então, uma cidade mais feminista?

Ao contrário das grandes decisões urbanas, tomadas à escala macro e que determinam a abertura de túneis, a construção de grandes avenidas ou de bairros, as urbanistas feministas defendem estratégias muito mais localizadas, como a reabilitação de passeios e caminhos pedonais para garantir uma maior mobilidade e evitar acidentes, o desenho de lojas voltadas para a rua, para garantir uma maior segurança nas ruas ou uma maior iluminação do espaço público.

No Reino Unido, por exemplo, a morte de Sarah Everard, aos 33 anos, que foi sequestrada por um polícia, enquanto regressava a pé para casa, no dia 3 de março do último ano, tendo o seu corpo sido encontrado uma semana depois, reabriu o debate sobre o direito das mulheres a viver o espaço público em segurança. Reconhecendo a problemática inegável, o governo britânico lançou em julho do ano passado o plano Build Back Better High Streets Strategy, que tem como eixos “uma infraestrutura verde” para garantir espaços públicos limpos, sustentáveis e acolhedores; o reforço das ações de adjudicação compulsórias de imóveis, no sentido de reaproveitar edifícios vazios a longo prazo; promover o “orgulho da comunidade”, encorajando as comunidades a celebrar e sentir orgulho na sua comunidade local recuperando, por exemplo, eventos perdidos ao longo dos anos ou reabilitando edifícios antigos que caíram em desuso.

Em Portugal, ainda não se verifica um interesse especial dos órgãos governamentais por introduzir estas questões na organização da cidade. Não obstante, da sociedade civil partem alguns projetos, como o Mulheres em Construção (MA), inspirado em comunidades internacionais e que está a ser levado a cabo pela associação Mulheres na Arquitetura. Este é um projeto centrado em “bairros saudáveis” que está a ser desenvolvido em Aveiro, com mulheres que apresentam características socioeconómicas complexas, como explica a fundadora da MA, Patrícia Santos Pedrosa. “Uma das componentes importantes deste projeto é dar formação profissional para a igualdade e literacia digital a mulheres desempregadas do bairro, mas também formações sobre como avaliar a qualidade do espaço doméstico ou do espaço da cidade. E depois também alberga formações de construção civil, em parceria com o IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional). Desta forma, estamos a preparar as mulheres para pequenos arranjos domésticos, com o objetivo de lhes dar autonomia para tratar de uma canalização ou aplicar azulejos. Estas são competências que podem ser fundamentais na melhoria da qualidade de uma casa. Se tudo correr bem, pode ser que saiam daqui mulheres que se interessem por ingressar profissionalmente na área da construção civil que, sabemos, é uma área muito masculina, mas que tem falta de recursos humanos”.

Ainda assim, não basta a mobilização da sociedade civil. “A reestruturação urbanística das nossas cidades precisa de ser feita e os departamentos municipais têm um papel muito importante aqui, na forma como os diretores municipais podem e devem ter estas questões em consideração — aquilo a que chamamos recorte de género — no desenho das cidades”, defende Diana Pinto, presidente da Liga Feminista do Porto. “É um trabalho que definitivamente precisa de ser feito. Hoje, as questões de género já começam a ser discutidas no planeamento das cidades, mas ainda há muito por fazer”, constata.

Além disso, “a visão da cidade em que tudo está acessível a 15 minutos ou menos, de ter o espaço urbano planeado para ter os serviços públicos, as escolas e os espaços sociais próximos das habitações, com percursos pedestres que permitam uma caminhada confortável, é especialmente necessária para as mulheres”, verifica. “E com a seca que aí vem essa vai ser uma questão muito grave”, reforça, também, Patrícia Santos Pedrosa. “Está estudado que as cidades sem árvores, sem estruturas de sombra podem subir entre um e dois graus, em termos de temperatura. Sabemos, também, que as cidades mais quentes são mais perigosas para crianças, mulheres e idosos. Porque são, por um lado, a população com menor resistência a aquecimentos — os seus sistemas biológicos são mais frágeis. Este é um desafio, especificamente, para as mulheres grávidas ou na menopausa, por exemplo, porque o seu sistema de equilíbrio altera-se nestas circunstâncias. Todo o sistema biológico da mulher é mais complexo. Não é à toa que a medicina falha reiteradamente a estudar os efeitos dos fármacos nas mulheres. Porque dá muito trabalho. E isto também tem implicações no conforto do nosso quotidiano na cidade”, dá conta.

O investimento na educação sexual para travar a violência contra mulheres, assim como uma mais assertiva reivindicação dos direitos transversais a todas as mulheres na área da saúde, por exemplo, é também um dos caminhos que precisam de ser percorridos para termos cidades mais inclusivas para as mulheres. “As questões de maternidade, por exemplo, são profundamente centrais, porque as questões ligadas com a decisão de ter, ou não, filhos ainda representam uma forte violência para a mulher”, explica Diana Pinto. “Até à campanha da Liga Feminsta do Porto, em 2021, e desde a legalização do aborto em 2007, não se reivindicava a extensão do prazo legal de acesso ao IVG (Interrupção Voluntária da Gravidez) legal em Portugal. Apesar de sabermos que, a nível europeu, somos dos países com um prazo mais reduzido de IVG legal (até às 10 semanas). É manifestamente insuficiente. Todos os anos, cerca de 500 mulheres têm de ir a Espanha para acederem a uma IVG. Adicionalmente, sabemos que existem áreas inteiras no país, nomeadamente o Alto Alentejo, onde é impossível aceder ao procedimento porque todos os hospitais alegam objeção de consciência e não existe uma obrigatoriedade em todos os hospitais em ter, pelo menos, um médico que realize o procedimento. Além disso, há um problema de violência obstétrica que muitas mulheres sofrem nos hospitais portugueses.”

“As camadas são múltiplas”, conclui Patrícia Santos Pedrosa. “A definição de políticas públicas mais feministas exige recursos humanos, tempo e dinheiro e as respostas têm de atender à diversidade cultural e etária de cada bairro. Para isso, tem de se ouvir as diferentes vozes, através de associações e com mecanismos para ultrapassar barreiras como a língua.”