A subir ou a descer a Avenida Fernão de Magalhães, nas voltas da espera pelo autocarro do Campo 24 de agosto, na azáfama dos dias de quem por ali vive, estuda ou trabalha, ou simplesmente por ali passa, um edifício embargado que se impõe dificilmente escapa ao olhar. Há quem diga que será um novo complexo imobiliário, em breve, esta construção que esteve para ser um centro comercial detido pela cadeia de supermercados Pão-de-Açúcar. Desde 2006, este edifício esconde em si a memória do assassinato de Gisberta, mulher transexual brasileira que já via no Porto a sua casa há algumas décadas. É provável que grande parte das pessoas que por ali passa, sobretudo as novas gerações, não saiba que aquele edifício, que permaneceu embargado, carrega a memória de uma morte cujo contexto trágico foi a gota de água para que a comunidade LGBT em Portugal saísse às ruas em peso e deixasse bem claro que, dali em diante, nada voltaria a ser igual.

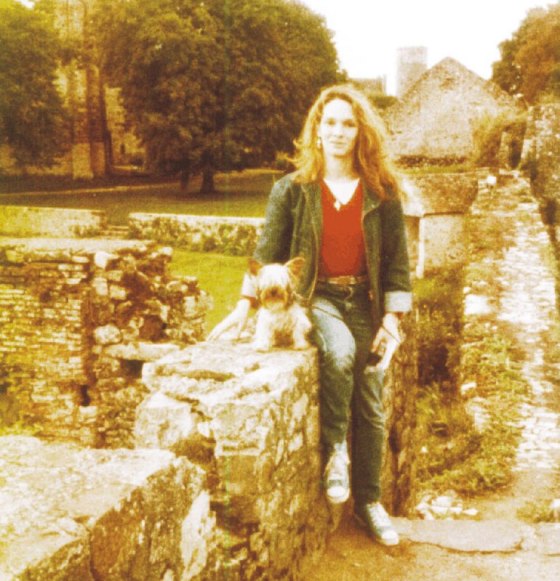

Gis, como comumente era — e ainda é — chamada, sobretudo pelas amigas e amigos, viajou de São Paulo (Brasil) para Paris, apenas com 18 anos, à procura de uma vida melhor. No Brasil, uma vaga de ataques transfóbicos ditou a sua saída repentina, de urgência, e após ter visitado algumas cidades europeias, ficou no Porto. Por lá começou uma nova vida, fez amigas, teve dois cães que eram como seus filhos (Leandro e Carolina), e continuou sempre em contacto com a sua família. Em novembro de 1993, trouxe a mãe para conhecer o seu novo lar, o lugar onde era feliz: o Porto. Numa carta escrita por Angelina, mãe de Gis, ao seu filho (irmão de Gisberta) que estava em São Paulo, recuperada mais tarde no filme “A Gis” (2017), de Thiago Carvalhaes, é assim que descreve a visita: “os dias, apesar do frio, têm sol. Vamos passear todas as tardes. As casas são lindas: mansões, castelos, casas de festa… jardins, muitas árvores. Flores, muitas flores. Aqui onde a Gis mora, as casas estão todas iluminadas com luzes de natal, anjos, sinos, muito bonitas as vitrines. Aqui passam todas as novelas do Brasil.”

Não muito longe dos lugares que deu a conhecer à sua mãe, Gisberta apareceu morta num poço, aos 45 anos, no edifício embargado na Avenida Fernão de Magalhães — que, curiosamente, começou a ser construído em 1974, ano da revolução, do fim da ditadura, da celebração da democracia. Em 2006, Gisberta, mulher Trans, brasileira, imigrante era também seropositiva, sem-abrigo, e encontrava-se num estado de debilidade profunda, numa tenda improvisada com “barrotes de cerca de 1,5 metros de comprimento e 20 centímetros de diâmetro” a servirem de suporte — como lembra a jornalista Ana Cristina Pereira, numa peça do jornal Público de agosto de 2009. O seu destino ditou-se no final de fevereiro, quando começou a receber visitas de três jovens que comentaram com os amigos, institucionalizados nas extintas Oficinas de São José, que era isso que iam fazer nos tempos livres. Nesse fatídico final de fevereiro de 2006, catorze rapazes, entre os 12 e os 16 anos, dirigiram-se ao edifício embargado, à tenda de Gisberta, agredindo-a física e sexualmente durante vários dias seguidos, ao ponto de a encontrarem, um dia, inconsciente. Acharam-na morta, e atiraram-na para o poço.

A morte de Gisberta impactou o país. Abriu telejornais, gerou debate, fez uma geração de jornalistas questionar como tratar o assunto e ir para as ruas ouvir pessoas, sobretudo mulheres Trans, que pouca oportunidade tinham para fazer a sua voz ser ouvida. Fez surgir a Marcha do Orgulho do Porto, catapultou o surgimento de coletivos, colocou a palavra “transfobia” no léxico nacional. Serviu de inspiração a músicas, filmes, livros e peças de teatro. Hoje, há um abaixo-assinado que recupera uma proposta feita, já por duas vezes, à Comissão de Toponímia do Porto e, consequentemente, recusada: dar a uma rua no Porto o nome “Gisberta Salce Júnior”.

Uma rua para Gisberta (?)

“Houve uma vaga de choque e comoção que atravessou a sociedade portuguesa a partir do momento em que se conheceram os pormenores do assassinato de Gisberta. Até então, não se conhecera, em Portugal, um posicionamento tão inequívoco de defesa pública de uma pessoa Trans. E esse facto gerou ondas de impacto sem precedentes, a nível nacional e internacional, e que resultaram num compromisso político contra os crimes de ódio motivados por discriminação contra pessoas LGBTQI+”, recorda Ana Cristina Santos, Doutorada em Estudos de Género, Investigadora Principal do Centro de Estudos Sociais — Universidade de Coimbra, Coordenadora em Portugal dos projetos europeus CILIA Vidas LGBTQI+ e Diversidade e Infância.

Para Sérgio Vitorino, co-fundador das Panteras Rosa, é bastante evidente que "há um antes e um depois para o movimento LGBTQI e para o movimento Trans, em particular". " É o início da Marcha do Orgulho do Porto, quando ainda só existia Marcha em Lisboa. Marca também o surgimento das Panteras Rosa no Porto. (...) É o reafirmar de que a agenda LGBT não estava completa sem atenção especial ao T, à especificidade da sua discriminação e das suas vidas mais precárias, e o desmentir de setores ativistas que assumidamente relegavam as reivindicações Trans para um plano secundário ou um tempo vindouro, pois eram incómodas para reivindicações maioritárias mainstream, como a do matrimónio igualitário. E é o afirmar de um movimento Trans com vozes próprias", sustenta. Entre essas vozes próprias destaca Jó Bernardo, cujo ativismo (Trans e outros) "é bastante anterior" ao seu [de Sérgio], e mais tarde "Lara Crespo, Eduarda Santos, Laetitia e Stef Jacob". A posição das Panteras Rosa, na altura, destacou-se por "estarem disponíveis para ouvi-las e integrar as suas posições".

Todos os anos, por volta do dia 22 de fevereiro, surgem artigos, peças televisivas e homenagens a Gisberta por todo o país, a relembrar a sua morte. E facto é que “o que a torna um símbolo [da comunidade LGBTQI+] é o seu fado”, como diz Filipe Gaspar, ativista da Marcha do Orgulho do Porto (MOP) e membro da Saber Compreender. Mas esta iniciativa da MOP, que parte de uma ideia da atriz e ativista Sara Barros Leitão, não pretende que a atribuição do nome de Gisberta a uma rua seja apenas um memorial; pretende, sim, que a memória coletiva não esqueça o crime, mas quer servir de alavanca ao debate político e à reflexão em torno do que representam as ruas para a comunidade LGBTQI+, sobretudo para pessoas Trans.

“Dar o nome da Gis a uma rua significa um grande passo na mudança de paradigma do pensamento da cidade que se quer mais inclusiva, mais justa e que represente todas as pessoas que nela vivam. Existem ainda muitas “Gisbertas” na invisibilidade à espera de verem as suas vidas reconhecidas. As ruas assumem um papel importante na memória coletiva da cidade e é importante que a palavra transgénero comece a circular pelo léxico das pessoas”, explica Filipe. Verónica Rubí, ativista transfeminista e cofundadora do coletivo A TRAÇA, acrescenta que esta iniciativa pretende “homenagear o que foi a vida da Gisberta e o que ela podia ter sido”.

“O que é que o Porto faz por nós? Eu, qualquer pessoa Trans, e a Gisberta temos muito para dar ao Porto e ao mundo se nos for dada essa oportunidade. É importante pensar sobre isso, e é um dos pontos que queremos lançar com este debate público: a nossa responsabilidade com as pessoas à nossa volta e com a dignidade da vida humana”, continua Verónica.

A questão inversa à que Verónica coloca — “o que é que Gisberta fez pelo Porto?” — surge após Isabel Ponce de Leão, presidente da Comissão de Toponímia do Porto, ter dito, em declarações ao Expresso, que o órgão consultivo seleciona “pessoas carismáticas da cidade, de todas as classes”, mas considera que “a pessoa, em si [Gisberta Salce Júnior], nada fez pelo Porto”. A proposta foi levada, inicialmente, por Sara Barros Leitão, após ter feito a peça de teatro “Todos os Dias Me Sujo de Coisas Eternas”, em 2020, onde analisava a presença feminina na toponímia portuense e terminava com um abaixo-assinado para que se atribuísse a duas ruas no Porto os nomes Palmira de Sousa [a última carquejeira do Porto] e Gisberta Salce Júnior. De acordo com a plataforma dezanove, a comissão “aprovou o topónimo Palmira de Sousa [mulher carquejeira do Porto] e o topónimo Gisberta Salce Júnior não obteve aprovação uma vez que a maioria considerou não se enquadrar nos critérios de aprovação das propostas”.

Para Sara Barros Leitão, esse “critério duplo” de seleção — já que, no limite, “Palmira de Sousa também não fez nada pela cidade do Porto, mais do que Gisberta” — “mostra como o Porto é uma cidade bastante conservadora ainda”, “que não está preparada não só para as questões LGBTQI+, mas também para a questão de olhar para as ruas de um ponto de vista feminista, que tem que ver com o acesso que as ruas têm às pessoas reais”. Se no mês de junho, todos os anos, cada vez mais pessoas se juntam nas ruas do Porto para celebrarem o orgulho de serem elas mesmas e relembrarem o que ainda falta fazer é, também, por causa de Gisberta. Nas palavras de Sara Barros Leitão, “o que a Gisberta representa é um gatilho; quase o acender de um fósforo numa linha de gasolina que é impossível, agora, apagar”. “Ela foi esse fósforo final.”

No final de março deste ano, os vereadores do PS — Partido Socialista na Câmara do Porto propuseram, também, a atribuição do nome de Gisberta a uma rua ou praça da cidade. "Gisberta Salce Júnior foi cobardemente assinada por querer viver livre e sem medo, por ser uma mulher transexual. Este horrendo ato é exemplo duro que nos recorda a violência, a discriminação e o preconceito que a comunidade transexual tem, ainda hoje, que vencer e superar (...) Perpetuar o nome de Gisberta Salce Júnior na toponímia da cidade constitui um reconhecimento e uma forma de valorizar a luta em defesa dos direitos de todas as pessoas", disseram em comunicado.

Com o abaixo assinado, a MOP pretende agitar consciências, gerar a oportunidade para o debate e para que se pense que uma rua não é apenas uma rua: “esta carta aberta que se estende até julho não é apenas um instrumento para atribuição do nome Gisberta a uma rua da cidade do Porto; é o pontapé de saída para uma reflexão mais profunda sobre o espaço público e um compromisso que queremos ver refletido em propostas concretas de combate à discriminação”. Ter o nome de Gisberta, cuja identidade feminina nem sempre foi respeitada, numa rua, é um gesto simbólico, que se quer para lá do simbolismo. “Ter uma rua com o nome de quem se viu privado do direito ao seu nome próprio durante todos os dias em que viveu e mesmo depois do seu assassinato. Gisberta, nome da mulher que morreu por transfobia de um grupo de crianças e jovens”, sublinha a investigadora Cristina Santos.

Para garantir que o nome atribuído era aquele com que Gisberta se identificava — que ficou, pelo menos para já, Gisberta Salce Júnior —, a Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho do Porto (COMOP) fez uma investigação intensiva. “A nossa investigação passou muito por ouvir as pessoas que se cruzaram na vida da Gisberta”, conta Filipe Gaspar. Ouviram amigas e pessoas próximas da família, a sua assistente social da Abraço, jornalistas que investigaram ou acompanharam o caso de perto desde o início, leram correspondência. “Todas estas pessoas identificavam que ela usava o Júnior. Houve quem levantasse essa questão, por causa das cartas que ela escrevia à família, mas efetivamente esse foi o único ponto discordante nas cartas. Também prevemos, ou achamos que, muitas vezes, quando assinamos uma carta à família, não assinamos com o nome completo. No caso da Gisberta, isso também poderia acontecer. Esta posição dela, de não rejeição desse nome, era algo que era importante para ela. Era algo que ela reconhecia e apresentava-se assim, com este nome”, diz ainda Filipe. De qualquer forma, a COMOP deixa uma porta aberta para “quem quiser trazer mais informações”.

Sofia Brito, ativista no coletivo Feminismos Sobre Rodas e membro da COMOP, na linha do que Verónica já havia dito, deixa bem claro que a questão “não é tanto o que a Gisberta fez pelo Porto, é mais o que o Porto não fez pela Gisberta”. “De certa forma, esta é uma situação em que a cidade falhou, em que a comunidade não se juntou, não houve humanidade. Não houve uma luta conjunta, não houve uma atenção. E por aí, mesmo, eu acho que tem todo o sentido a cidade revisitar esta ferida que a alguns dói, e a outros nem por isso. Acho importante a cidade confrontar-se com isso, assumir essa responsabilidade. Aproveitar para reconhecer, por exemplo, dando o nome a uma rua, mas assumindo, daqui para a frente, que vão haver novas decisões, novos laços, novas posições, em que isto deixa de ser uma realidade, idealmente, ou pelo menos vamos ver se fará tudo o que for possível para tomar posições contra esta violência”.

Viajando no tempo através das suas memórias, Sérgio Vitorino conta que "pessoalmente, o rescaldo do crime contra Gisberta foi uma experiência violentíssima, de confronto com a violência transfóbica, mas também com um lado do Porto que eu não conhecia, o da pobreza extrema, de populações abandonadas, da violência social, da ausência de respostas sociais". Mas foi também o início da sua "aprendizagem das questões Trans, pela mão de Jó Bernardo, Lara Crespo, Eduarda Santos, Laetitia e Stef Jacob; a altura em que se tornou "um verdadeiro aliado". "Recentemente, a recordar-nos as violências que perduram, perdemos dois intervenientes principais para o suicídio, e eu perdi um amigo e uma amiga próximos, o António Alves Vieira e a Lara Crespo". "Não são, em geral, memórias fáceis para mim", partilha.

Ser mulher Trans, hoje: o que muda em 15 anos?

“Eu tinha 15 anos no dia em que a Gisberta morreu. Lembro-me de saber da notícia e fiquei em choque. Nessa altura, estava a tentar fazer o coming out. Depois de saber que ela teve este desfecho macabro, decidi que não me podia assumir de forma alguma. A Gisberta é uma das pessoas mais importantes da nossa história. É urgente relembrarmos e prestarmos homenagem. É urgente expor toda a situação violenta a que foi submetida”, recorda Aurora Pinho, artista natural de Santa Maria da Feira.

Na altura do crime, outras mulheres Trans sentiram a necessidade de se proteger e esconder a sua identidade ao sair à rua. Como conta Rute Bianca em entrevista à TVI, numa reportagem que saiu a propósito dos 15 anos da morte de Gisberta, tinha “tanto medo” que rapou o cabelo, apertou o peito e “andava vestida que parecia um homem”, para ninguém olhar para si, para “passar despercebida na sociedade”. Rute, amiga próxima de Gis, foi um dos rostos do movimento Trans quando ainda não era um movimento. Deu a sua cara e a sua voz em diversos programas televisivos — que nem sempre a deixavam na posição mais confortável — e foi, ainda na altura em que Gisberta estava viva, alguém sempre disponível para clarificar e desmontar preconceitos em torno da transexualidade. Já na sua primeira aparição pública, no programa Falar Claro, da RTP, em 1992, sublinhou que uma pessoa Trans é alguém “que sofre muito, sobretudo psicologicamente, e cuja integração social, que nunca se concretiza totalmente, exige uma grande capacidade de luta”.

A determinado momento do programa, partilha que, por algum motivo, percebem sempre que é uma mulher Trans e olham para si com preconceito. “Não consigo entender porquê”, diz Rute Bianca. “Não será da sua cabeça?”, pergunta Joaquim Furtado, apresentador do programa. “Talvez esteja a ser um bocadinho masoquista, não sei…”, responde-lhe com um ar pensativo. De facto, não era da sua cabeça, e esse olhar de preconceito repete-se com outras mulheres Trans, ainda hoje — seja apenas ao passarem por alguém na rua, ou ao terem de enfrentar processos burocráticos que as deixam em situações desconfortáveis.

Por um lado, é certo que existiu um avanço na Lei no que toca à proteção e garantia de direitos para pessoas Trans, desde que Gisberta morreu. Como recorda Ana Cristina Santos, “logo em 2007, na sequência desta fatalidade, o Código Penal alterou o seu artigo 132, prevendo um agravamento da pena aplicável quando a morte é produzida num contexto de particular censurabilidade, nomeadamente quando o crime é motivado pelo ódio à orientação sexual ou pela identidade de género da vítima”. Também após este assassinato, “o discurso de ódio homofóbico e transfóbico, nomeadamente o incitamento “à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa de […] sexo, orientação sexual, identidade de género” passou a ser punível com pena de prisão de 1 a 8 anos (artigo 240)”. E já em 2011, a Lei da Autodeterminação tornava possível a mudança de sexo e o registo de nome próprio escolhido nas Conservatórias de Registo Civil, ainda que esta mudança dependesse “de pedido formulado por pessoa maior de idade à qual fosse diagnosticada «perturbação de identidade de género», sendo tal pedido aceite com «relatório que comprove o diagnóstico de perturbação de identidade de género, também designada como transexualidade, elaborado por equipa clínica multidisciplinar de sexologia clínica». Em 2018, alguns desses requisitos caíram com a Lei nº38/2018, de 7 de agosto, e o processo tornou-se menos invasivo, permitindo maiores de 16 anos fazerem a mudança no registo também.

Filipe Gaspar refere que “temos de ter a noção de que há 20 anos as pessoas Trans não existiam para o resto da sociedade, não existia qualquer enquadramento legal”. “Essa invisibilidade era terrível, mas tinha um lado protecionista. A visibilidade provocou um aumento na violência e no discurso de ódio. O caso Gisberta obrigou, por exemplo, jornalistas a melhorarem a sua escrita com a utilização de terminologia mais adequada e inclusiva. Mas ainda há muito por fazer. Há ainda muito discurso desadequado que coloca vidas em risco. Temos, felizmente, em Portugal uma lei muito progressista mas é necessário que se faça acompanhar de políticas de investimento em projetos de educação”.

É por isso, também, que Sérgio Vitorino acredita que "embora existam outras alianças, e haja movimento Trans autónomo, continua a ser fundamental a aliança entre o movimento Trans e o movimento LGB, e vice-versa, em particular num tempo de crescimento da extrema-direita e da reação negativa ao reconhecimento dos direitos LGBTI, quando até no movimento feminista vemos surgirem correntes neo-essencialistas, abolicionistas e transfóbicas". "A autonomia deve ser base para construirmos as forças para a transformação do que está para lá do nosso coletivo, para a transformação social", continua.

Ainda que na Lei os avanços tenham sido feitos, o preconceito não foi erradicado. Taís Castilho, mulher Trans brasileira, imigrante no Porto há três anos, depois de uma passagem de dois anos por Lisboa, juntou-se ao grupo Queer Tropical, no qual tem amplificando a sua voz enquanto ativista, precisamente por isso. Taís estudou Serviço Social, no Brasil, e mudou-se para cá para tirar um Mestrado na mesma área, que completou na Universidade Lusófona, e, ao mesmo tempo, fugir de um governo que normaliza o discurso de ódio. Apesar de ter um currículo bastante completo em Serviço Social, conta que ainda não surgiram oportunidades para trabalhar na sua área, e que sabe que o facto de ser uma mulher Trans é um fator decisivo de exclusão.

“São várias questões: eu sou imigrante, eu sou negra e sou transexual. Muitas das vezes, esses estigmas fazem com que a tua profissão, o teu currículo, a tua experiência profissional vá abaixo. Você não é vista como uma profissional, você é vista como uma transexual. E você é rejeitada por ser transexual, você é rejeitada por ser negra, você é rejeitada por ser imigrante. Portanto, a pior coisa que eu sinto é sempre poder dizer que eu sou boa; que eu tenho bom currículo, que eu tenho capacidade, que a questão da transexualidade só é uma questão minha”, partilha Taís.

Neste momento, Taís é trabalhadora sexual, já que esta foi a única área profissional que não lhe fez “essa cobrança”. “A profissão como trabalhadora sexual me trouxe toda essa autoestima que a sociedade e as instituições me tiraram, aqui. Eu fiquei muito deprimida com a minha primeira experiência. Sempre fui muito feliz com a minha profissão e muitas das vezes não me foi colocada a questão da transexualidade, então quando fui buscar emprego aqui as primeiras coisas que falavam era ‘mas porquê você está aqui?’, ‘mas porquê você veio estudar aqui?’, ‘porquê você não ficou no seu país?’ A desmotivação institucional é muito pesada para uma pessoa Trans que se quer incluir junto à sociedade, e isso deixa-me tão frustrada”.

Para Taís, a diferença entre a discriminação e o preconceito entre o Brasil — que continua a ser um dos países onde mais pessoas Trans são assassinadas no Mundo — e Portugal é que lá “é muito brutal, eles te matam, eles te violentam”, enquanto cá “é muito silenciosa”; “está muitos nos olhares, no tocar do outro”. “É uma transfobia subtil”. Na rua, já passou por situações constrangedoras e que a deixaram numa posição de fragilidade — tinha acabado de passar por uma, quando conversou com o Gerador, após ir passear com uma amiga e com a sua cadela. Quando situações dessas acontecem, “ninguém faz nada”, “todo o mundo fica a rir”.

Na zona do Norte, existe apenas um centro especializado para pessoas LGBTI, sendo também a única estrutura de atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Violência de Género na mesma região: o Centro Gis. Criado em 2017, este centro de apoio, que apoia cerca de 629 pessoas LGBTI, tem na sua equipa Psicólogos/as, Médicos e Advogada e um acordo com a DGS. Como conta Paula Allen, a diretora técnica, quando abriram o Centro Gis não tiveram “nada a pensar em relação ao seu nome”. “Queríamos e queremos que este espaço seja um lugar de segurança, acolhimento e respostas múltiplas para as Pessoas LGBTI, e queremos acima de tudo que não haja mais nenhuma Gisberta. Gisberta Salce representa um foco de luta e resiliência, representa a beleza e a grandeza da mulher e a luta contra o machismo, a misoginia, o patriarcado, a xenofobia, a transfobia e todas as outras forças más que atentam contra os Direitos Humanos.”

“O Centro Gis disponibiliza atendimento em Psicologia, Psicoterapia, Intervenção em crise, Psiquiatria, Endocrinologia/Terapia Hormonal, Apoio Psicossocial, Apoio à Procura de Emprego, Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e de Género e Apoio e aconselhamento Jurídico. Mas acima de tudo, aquilo que o Centro Gis tem de melhor são as pessoas e a porta sempre aberta e o telefone sempre operacional”, explica Paula Allen, que acrescenta ainda que todos estes serviços são gratuitos e “garantem o anonimato e segurança”.

Ao mesmo tempo que o Centro Gis opera no apoio a pessoas LGBTQI+ e garante serviços num contexto que respeita as suas identidades e a sua segurança, há um novo coletivo a nascer, que pretende colmatar a lacuna do transfeminismo em Portugal e atuar em três frentes: transresistência, comunidade e arte. A TRAÇA é o seu nome. De acordo com Verónica Rubí, o coletivo surge para potenciar laços entre pessoas Trans de todo o país, para que saibam que não estão sozinhas, e para juntes projetarem as suas vozes e os seus saberes.

“É importante que, em Portugal, a comunidade Trans deixe de ser apenas headlines quando acontece alguma coisa trágica — que é, basicamente, a única visibilidade que temos. Temos artistas incríveis como a Aurora, como a Odete e tantas outras Trans e não-binárias, mas só se fala de pessoas Trans quando é para falar de desgraças. Elas acontecem e é preciso contá-las, porque têm uma raíz sistémica e muito problemática, mas acho que, para quebrar também as atitudes que existem atualmente na sociedade, é importante mostrar também a outra face, que é a nossa face humana; nós somos vidas, não somos só mortes em headlines”, deixa claro Verónica Rubí.

A TRAÇA surge a partir de TransCenas, um projeto de Alex Pacheco, que era “sobretudo informativo”, e que assim se metamorfoseia em algo maior. Para já, as atividades do coletivo têm sido “a sua criação, em si” e toda a iniciativa a que também está associado, da Rua Gisberta Salce Júnior. Para o futuro, Verónica prevê — do que pode contar, para já — iniciativas como a promoção de troca de roupa para pessoas que ficaram “com o armário desatualizado em relação à expressão de género que querem ter”. “Comunidade” e “mutualismo” são as palavras mais referidas por Verónica ao longo da nossa entrevista.

Pode esta rua ser minha?

Simbolicamente — mas não só — o espaço público, e as ruas em particular, não representam o mesmo para todas as pessoas que as pisam. Taís, que conheceu a história de Gisberta quando ainda vivia no Brasil, onde fazia shows, e atribuíram-lhe a “Balada de Gisberta” para uma das suas performances, diz que quer apenas “poder viver”. “Independentemente de poder ser Trans, ser mulher, eu quero ser pessoa; eu quero poder caminhar pelas cidades e dizer ‘esse espaço também é meu’.”

Atribuir o nome de Gisberta a uma rua é, definitivamente, mais do que ver o seu nome numa placa. Para Aurora Pinho, representa que “o nome dela seja memorizado na pedra e ecoe infinitamente”. “Exigimos que ela seja relembrada como uma mulher de grande força, inspiração e resistência”. Para Verónica, significa “abrir um espaço de discussão pública e chegar a propostas concretas em torno desta questão das ruas, do espaço público, e também sobre as vidas Trans, a transfobia e, no limite, aquilo que está associado à Gisberta em específico”. “Este compromisso da atribuição do nome da Gisberta a uma rua no Porto seria dizer ‘sim, esta rua também é vossa, sim estamos comprometidas a fazer melhor com a comunidade LGBT do Porto’”, completa a co-fundadora do coletivo A TRAÇA.

Na iniciativa da MOP, em que se insere o abaixo-assinado que pede a rua com o nome Gisberta Salce Júnior, encontram-se ainda previstos três debates de RUA (Reivindicar, Unir e Agir). “ Enquanto debatíamos os contornos desta iniciativa chegámos à conclusão de que este caso levanta imensa questões sobre a rua e não só na sua toponímia. Neste sentido, propomos uma profunda reflexão sobre a cidade, os seus problemas e soluções possíveis, sob a óptica das pessoas que vivem, sentem, interpretam e constroem, na vida quotidiana, a cidade. Será uma discussão aberta ao público moderada pelo pessoal dos colectivos da MOP e que conta ainda com pessoas convidadas para provocar uma conversa saudável entre elementos da sociedade civil, instituições e especialistas nas matérias a debater”, explica Filipe Gaspar.

“Se esta rua fosse minha” é o nome do ciclo de conversas e debates, de onde sairá um caderno de encargos e que pretende ser um espaço de braços abertos a quem se quiser juntar, e pronto para ajudar na mudança estrutural. “Queremos montar a mesa e dizer ‘entrem, sentem-se’. Pessoas que moram na cidade, pessoas que trabalham na cidade, queremos as vozes todas. Queremos criar diálogos”, sustenta Sofia Brito, de Feminismos sobre Rodas. Espera-se, também, que esta iniciativa seja a oportunidade para o município ouvir a comunidade LGBTQI+ e, juntos, repensarem o que pode ser feito pela defesa dos Direitos Humanos daqui em diante. “Essa iniciativa, de grande louvor, é importante para todas as pessoas independentemente da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, ou características sexuais. Caso venha a acontecer, ela representará a vida da Gisberta e o seu percurso pela cidade que lhe tirou a vida. Gisberta Salce jamais será esquecida, mas esta homenagem irá mostrar a todos e todas que não serão mais tolerados atentados contra os Direitos Humanos na Cidade do Porto, e que jamais será invisibilizada, esta mulher ficará para sempre na nossa história”, diz Paula Allen, diretora técnica do Centro Gis, ao Gerador.

Sérgio Vitorino põe em evidência o valor simbólico que a toponímia carrega: "se uma rua fosse simplesmente uma rua, não lhes dávamos nomes, ficávamo-nos pelo sistema numérico". "É evidente que a proposta de uma Rua Gisberta Salce Júnior tem um peso simbólico, e é um catalisador para que a própria cidade do Porto lide com os fatores de exclusão social que criam vulnerabilidades e preconceitos como os que expuseram Gisberta e que persistem na cidade e na sociedade portuguesa", diz ainda.

“Os estudos comprovam que a discriminação de pessoas LGBTQI+ é transversal a todas as áreas (educação, saúde, habitação, emprego, família, etc.) e afeta todas as sociedades. O assassinato de Gisberta poderia ter acontecido em qualquer outra cidade, mas aconteceu no Porto. Compete, portanto, ao Porto uma responsabilidade acrescida que passa pela tarefa fundamental de restituição histórica e de reparação de uma comunidade que sente na morte de Gisberta a representação mais aguda de toda violência diária de que é alvo”, sugere Ana Cristina Santos, Doutorada em Estudos de Género, Investigadora Principal do Centro de Estudos Sociais — Universidade de Coimbra, Coordenadora em Portugal dos projetos europeus CILIA Vidas LGBTQI+ e Diversidade e Infância.

Sobre o papel das autarquias, o Centro Gis — que tem, desde o início da sua existência, o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos — diz que é “fundamental no combate às desigualdades”. É esse tipo de diálogo que se pretende estabelecer com a Câmara do Porto com esta iniciativa; como diz Verónica Rubí, “queremos desafiar a Câmara do Porto e todos os intervenientes nesta questão a pensar que também temos [pessoas Trans] um lugar na rua”. “As ruas também são nossas.”

Quanto ao que Gisberta fez ou não pelo Porto, outras questões se podem levantar, segundo Verónica — “o que é fazer? o que é o Porto?”. Em última análise, Sara Barros Leitão diz que “a Gisberta e a dignidade com que tratamos a sua vida ou falamos daquilo que a sua morte representa pode significar uma família estar à mesa de jantar e uma das pessoas a essa mesa poder ter a preparação à sua volta, enquanto sociedade, para comunicar ao resto da família que não se identifica com o seu género biológico”. “Podermos encontrar este espaço confortável não é coisa pouca”.

*Esta reportagem foi inicialmente publicada no dia 5 de abril de 2021.