“O meu avô ditava-me: ‘Querida mãezinha, espero que esteja tudo bem. Por cá, está tudo bem. Olha, a Tita [irmã] zangou-se comigo, porque estou cada vez mais reguila. Hoje, fui comprar umas botas ao sr. Santos, porque a avó disse que precisava de umas botas.’ Lembro-me perfeitamente: ‘- Ó avô, queres mesmo que escreva isso? - A tua mãe tem de saber que te portas mal …’”

Paula Mota, 56 anos, natural de Pombal

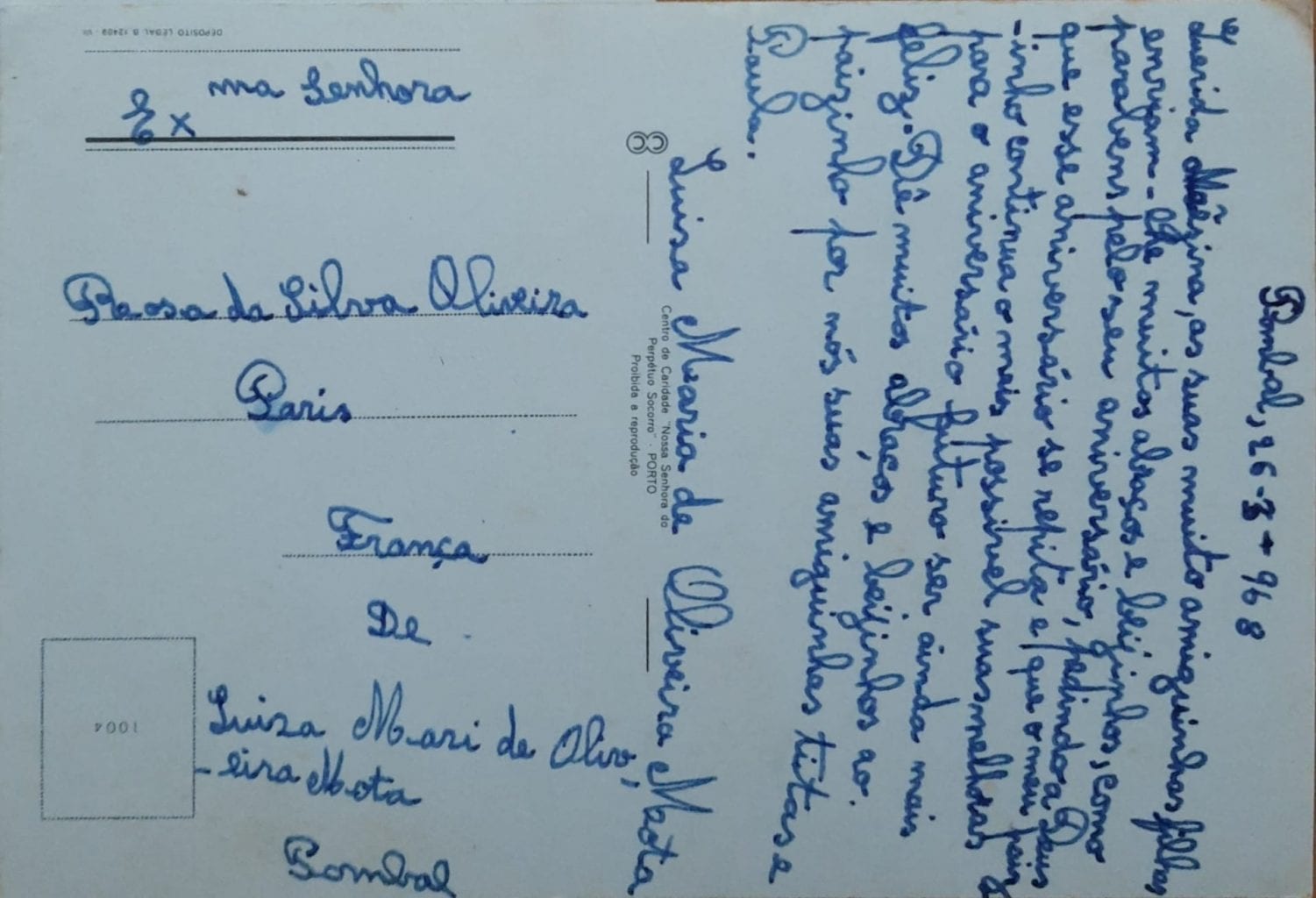

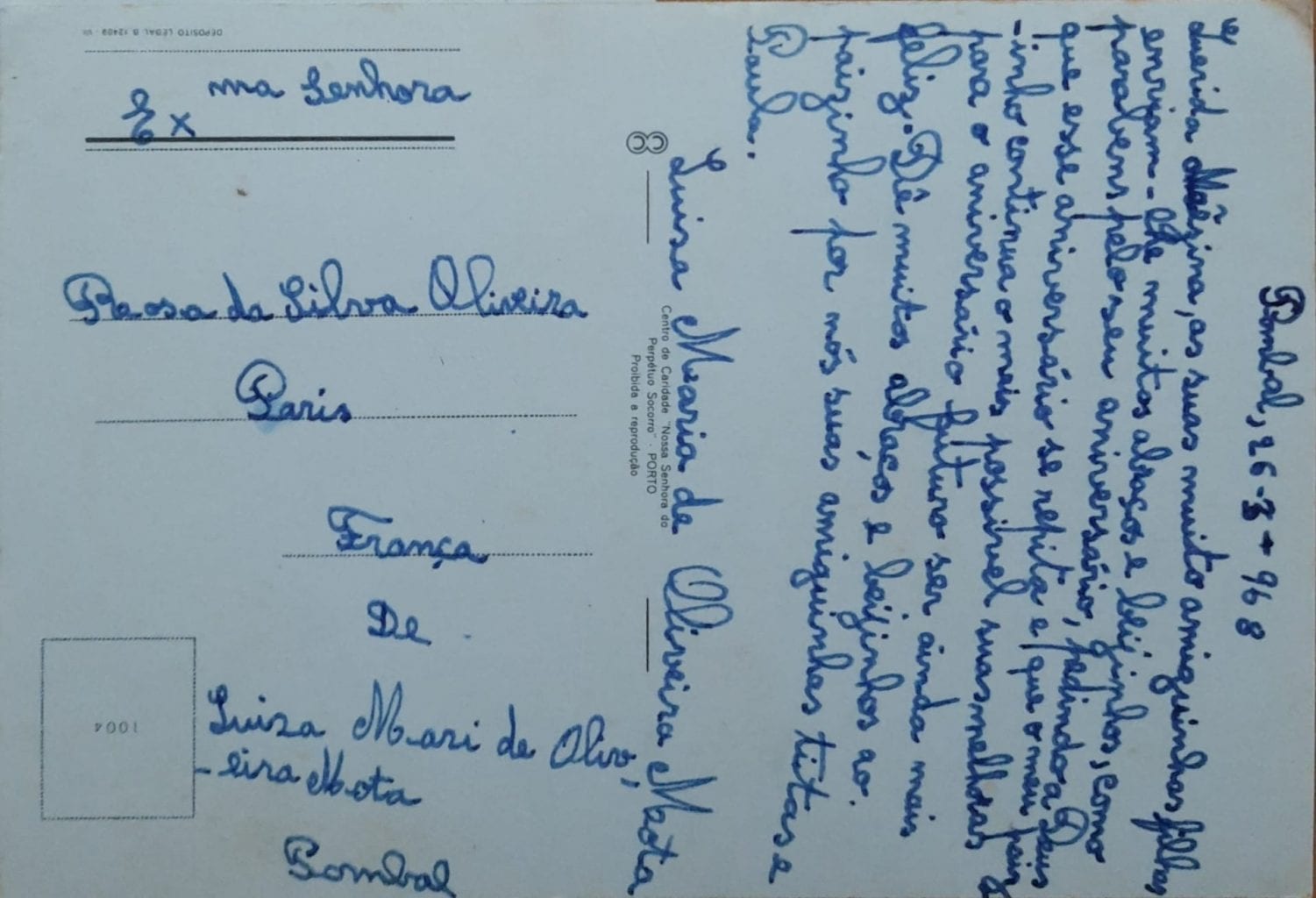

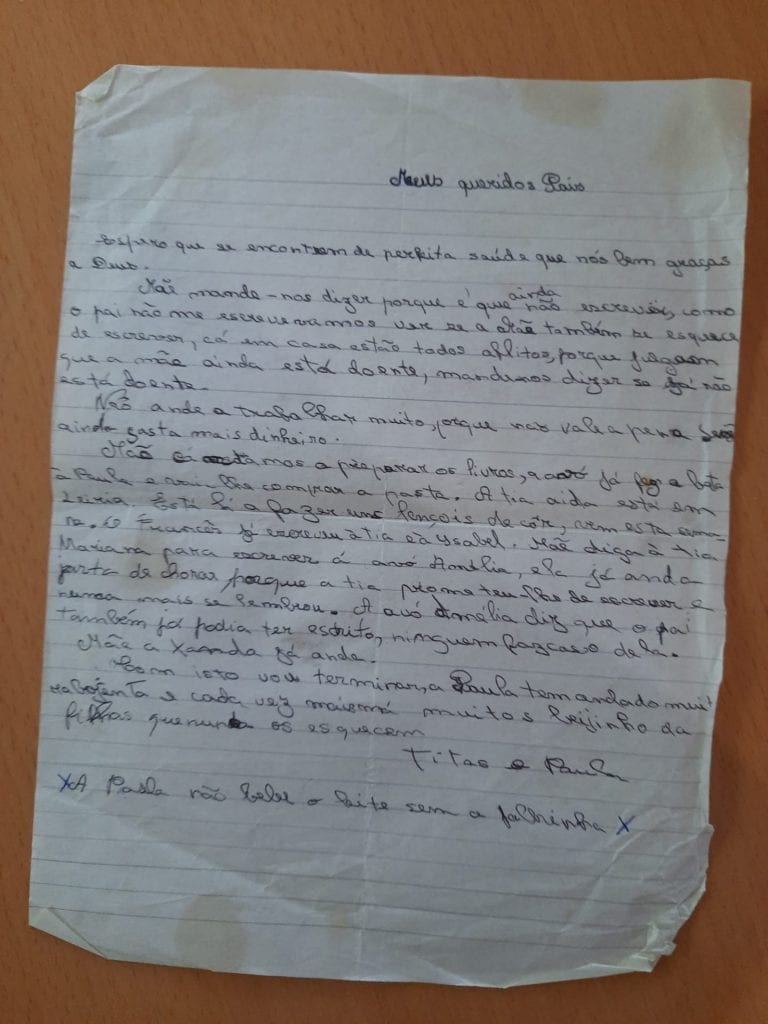

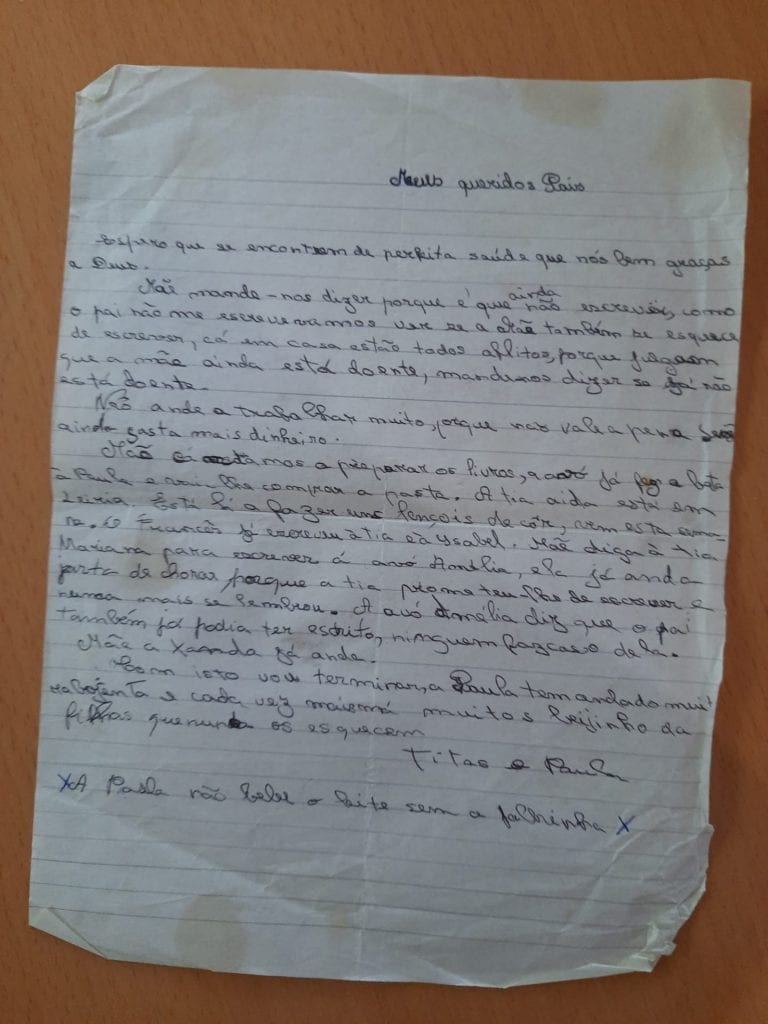

“Sei-as de cor. A carta recebida depois das férias, normalmente, nunca era lida, porque me custava imenso lê-la. Não a lia aos meus avós, que não sabiam ler nem escrever. Fazia-a desaparecer. No entanto, a carta começava: ‘Desejamos que se encontrem bem, assim como toda a família.’ Escrevi as primeiras cartas quando estava na segunda classe e, por vezes, dava alguns erros. Quando o meu pai me respondia (era ele, normalmente, que escrevia ou, por vezes, dividia com a minha mãe), corrigia-mos. Falávamos das coisas lá do campo, das hortas, dos meus avós, de uns tios velhotes, dos animais, de quando nasciam os cabritos, da escola, sobre a qual, muitas vezes, não dizíamos a verdade. ‘A escola vai andando…’. E, depois, havia sempre a última frase: ‘Escrevam na volta do correio.’ As cartas demoravam muito tempo. Muitas vezes, recebia a carta na hora do almoço, por volta da uma hora, quando o carteiro chegava, e ainda escrevia outra, nesse mesmo dia e ia entregar aos correios, a três quilômetros. Era, exactamente, para escrever na volta do correio.”

Celeste Tavares, 57 anos, natural de Cardigos

Quando pensamos em emigração, pensamos naqueles e naquelas que partem. Porém, não há números que contem quem ficou partindo, ou mesmo, partido. Há desenraizamentos que não são geográficos. A primeira terra, a primeira raiz, é a pele. É uma pele encontrando outra. Também é preciso contar um país, assim.

A partir de 1955, o movimento migratório português passa a ser, sobretudo, intra-europeu. Até a esta década, o Brasil era o país mais procurado. Entre 1890 e 1900, 93,1%, das 218 782 saídas legais registadas, tinham-no como destino. Estes valores encontram a sua justificação, para além da situação económica do país, na abolição da escravatura, em 1888, o que criou uma necessidade de mão-de-obra, expressa “nas promessas e na intensa propaganda de angariadores e do próprio governo brasileiro (….) de recrutar emigrantes (não só portugueses, mas igualmente espanhóis e italianos), necessários para assegurarem o expansionismo do «ciclo do café» então em curso”[1], lê-se em A Emigração Portuguesa, Suas Origens e Distribuição, de Jorge Carvalho Arroteia. A partir de 1940, verifica-se uma redução deste fluxo, “o que se deve às restrições impostas à emigração estrangeira, quer às limitações do Governo português à saída de nacionais, a que se juntaram as dificuldades de transporte no Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial.” Apesar da emigração para o Brasil só ter sido superada, em 1963, pela emigração para França, o conflito provocou uma carência de trabalhadores e trabalhadoras não especializadas, necessária para a reconstrução e expansão das economias industriais europeias, com particular destaque para esta última e para a Alemanha, que ofereciam condições laborais superiores a quem provinha de um país marcado por uma economia subdesenvolvida, com elevados níveis de pobreza e um regime ditatorial.

“As nações emigrantes não podem assumir positivamente – salvo através de dispositivos complexos de ocultação – o fenómeno da emigração. Todos sabem que se trata de uma perda de substância do seu ser, uma hemorragia, a meio caminho entre a sangria salvadora e a sangria mortal. Todos sabem melhor ainda que a emigração é, simultaneamente, o sintoma e a sanção de um estado de subdesenvolvimento – absoluto e relativo – ou de uma dissimetria grave no interior de um contexto económico constrangedor como destino”[2], escreveu Eduardo Lourenço, em O Labirinto da Saudade.

É com Cidália Alves (58 anos, natural de Alcoentre), Celeste Tavares, Paula Mota, Laura Marques (33 anos, natural de Colônia) e João Carlos Nunes (22 anos, natural da Sertã) que aproximar-nos-emos de outra França e outra Alemanha. Há crianças que aprenderam estes países de cor, de coração. Quando lemos os números, podemos imaginá-los inacabados, como se a tinta falhasse.

Quem são os filhos e as filhas da emigração que não atravessou a fronteira?

Que biografias estão nestas coreografias?

Desenraizamento

Em 1966, Cidália tinha quatro anos de idade e, algures numa data, que ficará perdida, o comboio da pobreza levava-lhe os pais e a irmã, dez anos mais velha, para o Cabo de Antibes, situado em Antibes, uma cidade na região de Cotê d’Azur, entre Cannes e Nice. Em Portugal, trabalhavam na agricultura e, em França, colhiam flores, inicialmente jasmim, mais tarde, mimosas e rosas, destinadas à criação de fragrâncias. Foi a mãe que tomou a iniciativa de emigrar. Escreveu a um tio que lá estava, pedindo para convencer o marido, pai de Cidália, a ir também, “porque a vida não era possível para ela”.

Esse comboio deixou Cidália num lugar cuja memória é fragmentada e indefinida, mas, certamente, “horrível”. Ficou à responsabilidade dos tios, que tinham uma filha, a sua prima São, que tinha mais quatro anos de idade, e viviam na Brandoa, uma freguesia da Amadora. A sua irmã fora com os pais, porque também iria trabalhar. Enquanto conversamos, vai reparando que se perde. Os episódios desses dois ou três anos surgem como “flashes”. “Fiz uma espécie de blackout. Agora, quando penso nisso, acho que foi um trauma.” Cidália vai agarrando imagens que flutuam. “Sabia que não estava na minha casa. Na minha cabeça, tinha sido abandonada, completamente abandonada, e sem compreender porquê. Gostava muito dos meus tios. Gostava muito da minha prima. Tinha uma grande paixão por ela. Mas foi muito pesado para mim, e, ao mesmo tempo, sempre me achei um bocado dura.”

“Há uma coisa de que me recordo, de quando íamos passear ao parque e piquenicar para Monsanto ao fim-de-semana. A minha tia vestia-nos de igual. Parecíamos assim duas irmãzinhas. As pessoas diziam: ‘olha, as maninhas! São tão engraçadinhas’. Eu dizia: não, não é a minha irmã, não é a minha mãe.’ Eu sabia que os meus tios não eram os meus pais.’”

É fotógrafa, em Paris, mas são poucos os momentos da infância que consegue iluminar e focar. Fugiram da lente do presente, e isso é angustiante, para alguém que procura resgatar a vida da corrupção do tempo. Ficou com os tios durante dois anos. Não sabe se a mãe voltou passado uns meses ou um ano. “Não a queria ver e não queria falar com ela. Lembro-me que ela esteve, assim, de volta de mim. Veio ver-me só uns dias e, depois, voltou. Estás a ver a confusão que está aqui, nesta cabeça? Lembro-me de que o meu pai me disse noutra altura, quando vieram de férias juntos, ‘mas eu sou teu pai’, porque eu não queria falar com ele.” Para Cidália, esta experiência não é a de um corte, mas a de um “rasgão” na raiz.

“Se fossem mais crianças e ficassem todas juntas… Quando são só duas, e uma vai e a outra fica, deves pensar: é porque é que ela vai e eu fico? Quando vejo essa altura, é como se estivesse a olhar para uma criança, do exterior, como se não fosse eu, como se estivesse a olhar através de um vidro, uma janela, para a Cidália pequena.”

Cerca de dois ou três anos depois, os pais vieram-na buscar. “Quando me foram buscar, lembro-me de que eramos vários pequenos. Deviam ser crianças da minha idade. Eles tinham pago a passadores, porque, quando estamos num comboio, ficamos escondidos atrás dos pais. Os homens, com certeza, que sabiam que estavam lá crianças, porque imaginando a situação, percebes que eles viam debaixo dos assentos. Mas levavam-nos assim, como se fossemos uns pacotes.”

“Ao mesmo tempo, não sei se estar ao pé deles era melhor ou pior, porque trabalhavam todo o dia.” Por isso, o brilho chegava nas férias, quando reencontrava a avó, que lhe contava histórias, “ocupava-se muito” de si. “O que ganhei, nisso tudo, foi ser completamente independente. Para mim, vivi sempre sozinha, desde pequena. Sempre me trataram como adulto e, quando estava com a minha avó, acabava por ser um momento mágico, porque ela me tratava como uma criança.”

O plano dos pais era “arranjar um bocadinho a vida” e regressar a Portugal, mal conseguissem. A irmã, quando engravidou, veio para Portugal, e Cidália acompanhou-a. Seria o ano de 1973 ou 1974. Teve de ingressar na quarta classe, em Alcoentre, porque, até então, não tinha cumprido a escolaridade neste país e os pais queriam que nele continuasse a estudar. “Depois, nem sabia falar português, nem francês. Nesse meio de emigrantes, não havia pessoas com grande percurso como estudantes, porque estávamos aí, depois aqui.” A irmã e o cunhado, passado dois anos, regressam a Paris, e Cidália, novamente, segue-os. Ao longo da conversa, vai trocando o “cá” e o “lá”. Por vezes, fala como se estivesse em Portugal, outras, em França. “Foi um eterno recommencement. Talvez, tivesse sentido, também, que era mais um peso para os meus pais, porque, quando te metem ali, depois ali, já nem sabes onde pertences.”

Olhando para este fenómeno, da forma mais ampla que consegue, repara que o emigrante e a emigrante habitam a fronteira, e que a fronteira não é lugar nenhum: “Mas a emigração… é uma coisa que rasga a família. És vista como uma pessoa que abandonaste os teus. Não falas a língua, não podes comunicar. Não tens os mesmos hábitos, és tido de lado. Voltas para casa, és completamente diferente e não te consegues adaptar. Vivo em Paris, na área do 19, onde temos muita emigração, onde as pessoas chegam e estão perdidas, completamente. É uma coisa que ainda não consigo compreender. Na nossa sociedade temos dinheiro e soluções para tudo e não conseguimos ajudar as pessoas a ficar na sua casa com os seus filhos. É um tremor de terra físico e psicológico para as pessoas que têm de se ir embora e separar de todos. Acho que a minha mãe nunca foi feliz, por essa razão. O meu pai, também não. A minha irmã, também não.” Para Cidália, viver noutro país, não por questões de sobrevivência, mas por desejo, não é emigrar, é viajar.

Viveu oito anos nos Estados Unidos da América e, depois, foi para Paris. Os pais, quando se reformaram, regressaram a Portugal e costumavam visitá-la. Depois de ter perdido os pais, a infância voltou, sob a forma da pergunta inicial. “Nunca consegui falar disto. Pensei que talvez conseguisse compreender essa situação com a minha mãe, mas não tive tempo para isso. É tudo confuso, na minha cabeça, porque, hoje, estou a tentar ir buscar coisinhas e, ao mesmo tempo, não tenho ninguém para ir buscar. Estou com muitas perguntas sobre as minhas origens. Essa altura deu-me a força que tenho, hoje, e, ao mesmo tempo, a fragilidade que tenho, quando estou a falar contigo. Fiquei sem respostas a perguntas.”

“Espero que encontres uma pessoa que tenha mais palavras para te dar”, vai-me dizendo, como quem parece encerrar o assunto. Na verdade, esta expressão foi-se revelando um intervalo.

“Mas, não sei porque essas coisas me feriam tanto. Ela [ferida] está sempre aberta. E acho que, ao envelhecer, ainda se abre mais. Apesar disso, não devia ter razões para ser infeliz. Mas fui sempre infeliz. Já em criança, queria morrer todos os dias. Isso tem de vir de algum lado. Nunca quis ter filhos, porque achei que era horrível ter filhos, que era a coisa mais egoísta do mundo. Acho que isso tudo vai parar ao mesmo sítio.”

Emigra, também, quem fica. Mas não sabe para onde.

Apesar deste buraco negro, ou, melhor, com este buraco negro, termina dizendo: “Acho que sempre serei agradecida à minha mãe, por ter tomado essa decisão. Tive sorte de ter encontros, ter visto, feito e encontrado pessoas e sítios. Tive uma espécie de liberdade. Foi graças à minha mãe que essas coisas puderam acontecer.”

Múltiplas raízes

Celeste, Paula e João, ficaram com os avós e a viagem, até à nova morada dos pais, era a de visita, com bilhete de regresso.

O pai de Celeste partiu para uma vila no sul da Alemanha, St. Blasien, em 1969. A sua mãe, que até então trabalhava no campo, foi no ano seguinte. Celeste tinha sete anos. Todavia, nunca viveu com o pai, que migrou para Lisboa, onde trabalhava na construção civil. Apesar de, na altura, a actividade profissional do pai estar estável, isso não o demoveu de planear emigrar. Preparou-se, até, com aulas privadas de alemão. “Ele tinha muitas expectativas de que as coisas iriam correr melhor e que iria ganhar muito mais dinheiro. Pensou que, em poucos anos, ia conseguir arranjar dinheiro para organizar a família e, depois, vir para Portugal.” Na verdade, foram trinta e três anos, durante os quais, os pais trabalharam sempre na mesma empresa de clínicas, o pai na área da manutenção e a mãe como auxiliar de acção médica.

A irmã de Celeste tinha dois anos de idade e ficou, também, com os avós, num pequeno lugar, que pertence à freguesia de Cardigos, no concelho de Mação. “Foi muito complicado, foi muito complicado, porque era um monte, practicamente, uma aldeia pequenina. Não havia mais crianças. A vila ficava a três quilómetros. Não havia transportes, não havia carros. Portanto, era muito isolado. Eles [avós], com certeza, tentavam dar o máximo que tinham. O máximo deles era, na verdade, muito pouco, porque eles trabalharam no campo e o seu objetivo era ser pequenos latifundiários” e as suas preocupações e o seu tempo centravam-se aí. Contudo, os avós foram os seus pais, “sem dúvida”. “Com uns pais que nos veem uma vez por ano…. E eu vivia numa aldeia onde nem sequer havia luz eléctrica, nem água canalizada, nem telefone, claro.... Só contactávamos por carta… E era um ano inteiro. Na verdade, os meus avós foram meus pais, sem dúvida.”

Nessa altura, Celeste não compreendia porque é que os pais não a tinham levado. A sua mãe havia partido em Outubro e só em Dezembro, do ano seguinte, a voltou a ver. Hoje, percebe que isso iria interferir com os gastos e o objectivo era poupar. Para além disso, receavam que ao estudar na Alemanha e, possivelmente, começar a trabalhar, acabassem por ficar e constituir família. “Tinham esse medo de voltar sozinhos.”

Mas quem se sentia sozinha, quando os pais voltavam para não ficar, era Celeste. Até aos seus 14 anos, só os abraçava uma vez por ano, quando vinham de férias. “Antes de virem, era uma grande expectativa. Antes de irem embora, é um silêncio em casa. Muito complicado... Quando eles saíam, ficava algumas semanas a chorar. E pronto… Era, na verdade, complicado.” Ao longo das conversas com as várias fontes, muitas vezes, o passado é actualizado. Repare-se: “Antes de irem embora, é um silêncio em casa.” Algo ainda está, ainda é. “Fui me defendendo desta situação, porque, na verdade, os meus avós, apesar de nos darem algum apoio ficarem connosco, pensavam que colocar comida na mesa é que era essencial. Esta situação traz sempre algumas consequências e, algumas vezes, algumas tristezas, na verdade, sim.”

A partir dessa idade, a Celeste e a irmã começaram a ir passar o Verão à Alemanha. “Todos os anos, até eles se reformarem, fui sempre, até depois de já ter a minha família.” No primeiro impacto, a fronteira entre a sua vida e a dos pais tornou-se-lhe mais visível: “tinham tudo aquilo que eu não tinha. Eu vivia num lugar onde não tinha absolutamente nada.”

Este tempo fala, ainda é falado e pensado. “Na última vez que estivemos juntos, o meu pai disse que “houve coisas muito mal feitas na vida'. A pior de todas foi não nos terem acompanhado em todo o percurso da nossa vida. Na verdade, o meu pai nunca acompanhou de perto e a minha mãe foi por muito pouco tempo.”

Actualmente, Celeste vive em Lisboa, onde trabalha enquanto técnica superior de recursos humanos, em contexto hospitalar, e os pais foram para a terra natal. Porém, sente-os muito próximos. Diz que apagou um pouco “dessa parte menos boa” e prefere não ficar muito tempo a falar disso. “Mas aceito”, vai ressalvando. “Se calhar, foi bom. Assim ganhámos outras coisas, em compensação. Mas, também nos faltaram outras. Não sei qual é o prato da balança para onde isto vai pesar mais.”

Paula sabe. Os pais partiram para Paris, quando tinha um ano e a irmã tinha cinco anos de idade, em 1965. O pai arranjou empregou como canalizador e a mãe como empregada doméstica, acompanhando duas gerações da mesma família. As meninas ficaram ao cuidado dos avós maternos e da tia, que sentia como mãe. Contrariamente aos anteriores testemunhos, partilha, tal como a sua irmã, que não notou a separação. “Para já, era pequenita. Depois, havia sempre o contacto com a minha mãe. Na altura, não existia telefone e ela telefonava para casa do padre, e nós íamos lá conversar. Não fiquei marcada com a ida dos meus pais, porque tinha muito amor aos que ficaram cá. À minha tia, dizia muito: ‘quem me dera que fosse minha mãe.’ E o meu avô que era a figura paterna. Pelo menos, tinha ali o casal, o meu avô identificado como pai. Tanto que o meu pai costumava ter ciúmes do meu avô porque havia uma grande cumplicidade entre nós. Tenho marcado um pouco isso, a sensação de que não tinha pai e tinha um pai cá. Quando ele chegava, ficava muito irritada. Não o achava nada interessante. Mesmo aquelas situações dos filhos irem para cama dos pais…. Eu ia para a dos meus avós.”

O avô reformou-se cedo, quando Paula tinha sete anos. Então, tinha muita disponibilidade para passar tempo com ela. A sua tia era professora primária e também a levava para as escolas onde ia leccionando. “Também havia aquela parte… não vou só dizer coisas boas. Chegava a casa de uma amiga e pensava duas vezes: ‘Até gostava de ter um pai e uma mãe e uma casa com um pai e uma mãe.’ Não tenho essa experiência e até ficava um bocado triste. No fundo, não me imaginava a sair da situação em que estava, mas pensava noutra, que me era desconhecida.”

Os pais vinham no Natal e as filhas iam na Páscoa, de avião. Paula revive a alegria, quando conta essa aventura. “Tenho muitas boas recordações, porque também eram coisas diferentes, e sempre gostei de coisas diferentes. Para mim, era uma alegria ir para Paris, com a hospedeira. Os meus tios metiam-nos no avião. A hospedeira que tomava conta de nós, e eu até me armava em reguila. Achava giríssimo. A minha irmã ralhava muito comigo e eu sempre toda tola.” Apesar do entusiasmo, aquele período bastava-lhe. Não o prolongaria, muito pelo contrário. “Às vezes, pensava: ‘Ainda bem que nunca nos trouxeram para aqui’. Lembro-me, perfeitamente, de, quando estava com meus pais, ter muitas saudades, ter vontade de ir embora. Às vezes, ficávamos lá um mesito.” Era o mês de Julho e, depois, regressavam juntos a Portugal, em Agosto. Apesar de não querer morar em Paris, depois daquele tempo com os pais, do qual se despediam no final desse mês de Verão, não queria que regressassem. Pairava uma “certa angústia”. Na altura, sentia-se diferente das outras crianças, precisamente pelo modelo de família. Porém, hoje, reconhece que era a realidade partilhada em muitas casas de Pombal.

Os pais nunca tiveram a intenção de a levar, porque, para além de estarem muito descansados com o acompanhamento dos avós e da tia, o plano era ganhar dinheiro para proporcionar um futuro mais confortável para as filhas, e, ao mesmo tempo, garantirem que estas não se fixavam lá, uma preocupação que também estava presente na família de Celeste. A mãe voltou por dois anos, quando Paula tinha 22 ou 23 anos e, durante esse período, viveram juntas.

O momento mais difícil na sua infância foi o casamento da tia. Aí estava o grande medo, o do abandono. “Quando a minha tia começou a namorar eu andava sempre atrás dele [do namorado]. Então, chegou a altura do casamento e a minha tia perguntou me se eu também queria ir a casa do padre, porque ele ia fazer uma entrevista. O padre já falava baixinho e estava a perguntar ao meu tio: ‘você é católico?’ E ele: ‘sim, sim, sou católico’. Aquilo pareceu-me ‘alcoólico’. Pensei: ‘estás feito!’ Cheguei a casa da minha avó e disse: não o deixes casar, ele é alcoólico.” Este é um dos exemplos evocados por Paula, para mostrar as tentativas de afastar o namorado da tia, que era visto como um intruso e constituía um perigo para a forte relação de vinculação estabelecida entre as duas. “Quando a tia teve filhos, fiquei muito triste. Fiquei sempre com receio que ela se afastasse mais. O mais engraçado é que a minha tia estava tão habituada àquele núcleo familiar, que ia sempre a casa da minha avó. Então, considero os meus primos como meus irmãos.”

Depois dos pais terem regressado definitivamente, Paula não sentiu nenhuma estranheza na relação, porque, para si, nunca estiveram longe, não houve um tempo perdido. “Não preciso recuperar nada, porque a presença da minha mãe é constante. Telefono-lhe todos os dias.”

Laura, apesar de ter estado longe, geograficamente, dos pais, durante dois anos, também não os sente como perdidos. Nasceu em Wermelskirchen, na Alemanha, em 1987. O movimento emigratório entra na biografia da sua família, desde os bisavós. Os maternos foram para o Brasil e os paternos para a Argentina. Os avós maternos, naturais da Bunhosa, uma freguesia do Concelho de Montemor-o-Velho, emigraram para França e, depois, para a Alemanha. Esta geração levou a família nuclear consigo. A mãe de Laura chegou à sua nova morada com 12 anos. Foi numa fábrica de ligaduras, neste país, que os pais de Laura se conheceram. O pai partiu sozinho de uma pequena aldeia espanhola, perto de Zamora.

Depois de dez anos em Welmerskirchen, os avós regressam à aldeia. Com cinco anos de idade, Laura, juntamente com o irmão, com sete anos, foi viver com eles, não só porque a cidade onde estavam não era o contexto onde os pais os queriam educar, mas também por motivos de saúde, pois ambos tinham problemas respiratórios e o clima agravava-os.

Neste momento, os diversos movimentos da vida de Laura, entre países e diferentes comunidades, pois tem trabalhado em projectos de desenvolvimento, de ONG’s, sossegaram. Quando a pandemia teve início, inaugurou-se-lhe um tempo novo, um tempo com espaço para as imagens. “Acho que me tenho permitido voltar lá, a essas memórias, e a disponibilidade para apaziguar o que quer que fosse que ainda não estivesse apaziguado. É curioso, porque o tempo mais ausente dos meus pais, foram dois anos, mas eu tinha ideia que eram muitos mais. Só há relativamente pouco tempo, percebi que, na verdade só tinham sido dois anos, assim concretos.” A sua mãe ia e vinha, depois desses dois anos. Apenas quando Laura completou os 14 anos é que voltaram, definitivamente.

Apesar desse tempo ter sido vivido como muito longo, a luz, o calor, o verde, a liberdade que a vida da aldeia lhe ofereceu, salvou-o. “A minha avó conta, e contava sempre aos meus pais, que quando eles se iam embora, eu e o meu irmão ficávamos a chorar durante meia hora e, depois de meia hora, já tínhamos esquecido, porque tínhamos tantas coisas lá fora. Tínhamos os gatos. Nós fazíamos dos gatos tudo o quiséssemos. Eram os nossos peluches. Tínhamos os cães, os porcos, as galinhas, as vacas, os coelhos, imensos animais. Então, todas essas tarefas diárias, de ajudar a nossa avó com os animais e aprender, com ela, como é que se tirava as ervas, como é que se arrancava isto, como é que se fazia aquilo, faziam com que quase não houvesse tempo muito na dor, que é uma criança ser afastada dos pais.”

O facto de ter vindo acompanhada pelo irmão facilitou a adaptação, mas não deixou de sentir a diferença na forma como os avós se relacionavam com eles, comparando com os pais. “Numa casa da aldeia, com dois avós num campo, não tens esse sentimento de que alguém está sempre a olhar para ti, a olhar por ti. Nós, ali, não tínhamos isso. íamos tendo. Fugimos, muitas vezes, de bicicleta. Fazíamos a nossa traquinice, isso porque ninguém estava a ver. Por isso, foi uma relação mais distante, que também fez, obviamente, estabelecêssemos determinados traços de personalidade, como, por exemplo, a capacidade de nos safarmos por nós próprios, de nos desencarrancarmos. Usava muito esta expressão: ‘Faço sozinha, não preciso ninguém.’”

“Acho que, o facto de a minha mãe ter uma ligação muito forte com minha avó, de alguma forma essa ligação estava estabelecida. Era como se fosse um círculo, em que a minha mãe se fazia presente através da minha avó. Por isso, este lado materno nunca foi ausente, nem perdido. A minha avó foi ganhando um papel muito central na minha vida. Para mim, ela era minha mãe. Sinto que a voz da minha mãe estava lá, também através da minha avó.”

Estava ainda nas chamadas telefónicas e nas cartas. Mas, nas cartas, recorda, particularmente, o pai, que lhe escrevia poesia. “Ainda, agora, sempre que leio uma daquelas poesias, sinto que é uma avalanche de amor e de afecto, às vezes difícil de lidar, para uma criança, e, ainda por cima, quando não se vê a pessoa. Tens este amor todo, mas onde está pessoa que escreve isto? Eram sempre experiências muito profundas e, para mim, é sempre muito, muito, bonito, agora, contemplar como o pai comunicava connosco, através da beleza da poesia, da beleza da escrita, uma linguagem na qual me revejo muito. Era uma relação com a carta muito visceral. No fundo, expressava por poesia aquilo que ele vivia lá, as saudades que sentia, a ligação com Deus. Percebe-se que também nos estava a entregar a esta divindade e a acreditar que estávamos seguros e protegidos. Havia sempre um toque de espiritualidade na poesia. A palavra de ‘Deus’ estava sempre lá.”

Com leveza, olhando para aqueles longos dois anos, diz que não mudaria nada desta história.

“Acredito muito que é a minha história que me traz aqui, que foi toda esta vivência que me fez quem eu sou, agora, e sinto-me muito agradecida por isso. E, nestes últimos tempos, o facto de estar aqui, na Figueira, tem-me feito cada vez mais agradecida por esse tempo. Curiosamente, agora estou, aqui, com eles.”

Há muito tempo que caminha com a pergunta: ‘o que é, para mim, regressar a casa?’ Por isso, quis que a sua procura passasse por ir viver para a aldeia espanhola, “muito pequenina, perdida, com muito poucas pessoas e muitas ovelhas”, onde a família paterna habitou. “Tinha este desejo, de poder dar àquele país, que também é casa para mim, parte da minha vida.” A pandemia veio e foi ficando. A preparação para a partida, foi-se prolongando. Embora continue na Figueira da Foz, não tenha chegado, vai chegando a essa terra. “Tem sido um tempo incrível, precisamente para resignificar o que é regressar a casa.” Foi-se apercebendo que esta cidade foi a que acolheu a família, novamente reunida. “Portanto, comecei a pensar pôr esse plano a longo prazo e a pensar-me aqui. Então fui investindo nesta terra, enraizando-me, e, curiosamente, vieram ter comigo, ou eu fui ter com coisas que desejava há muito, muito tempo e que nunca tinha tido a disponibilidade para as poder viver, porque andava sempre de um lado para o outro. A minha vida sempre foi um pouco peregrina, porque assim escolhi. Finalmente, permiti-me ficar. Comecei a ter aulas de alemão para regressar a casa e regressar ao país, onde aprendi a falar. Tinha um gosto enorme por aprender tecelagem, porque meus pais se conheceram numa fábrica de tecelagem. Então, comecei a aprender, com o desejo de regressar a estas raízes, no fundo, a esta história de amor dos meus pais.” Procurando viver de forma mais plena a oportunidade de estar, novamente, com os pais, tem recolhido histórias da família, vivendo este gesto como uma maneira de a honrar.

No caso de João, a emigração ainda é o presente, que tem suspenso na garganta. O pai partiu em 2010 para Montpellier, no Sul de França, e a mãe foi para junto dele, em 2012, trabalhando, também, na agricultura. Não compreende porque emigraram, pois ambos tinham trabalhos estáveis e, apesar de receberem o salário mínimo, as despesas não eram elevadas.

João tinha 14 anos. Ele e as irmãs, mais novas, ficaram com os avós, na Sertã. Quando os pais os vieram buscar, João não quis ir, pois, para além de ter de deixar a sua escola e passar pelas dificuldades de um recomeço num país estrangeiro, era muito ligado aos seus avós. Sabia que a sua irmã mais velha, na altura com 8 anos de idade, também queria ficar, mas não teve escolha. “Acho que forma como ela [mãe] decidiu levar-nos não foi a mais correta, porque não tivemos voto na matéria. ‘Vocês, vêm. Pronto, acabou.’ E eu tive mesmo de me chatear muito a sério, para conseguir ficar cá.”

Costumava visitá-los no Natal e na Páscoa, e eles vinham no Verão. Mas esse hábito só começou quando as suas irmãs foram embora. Antes disso, “só os visitámos uma vez, e eles nunca vieram cá.” A separação mais dura foi, claramente, a das suas irmãs e os reencontros trazem a angústia como caroço da alegria. “Estamos contentes por nos vermos, mas sabemos que é temporário, ou seja, sabemos que será durante um curto espaço de tempo. Há sempre aquele elefante na sala.”

Embora, em 2017, os pais se tenham divorciado, e a mãe regressado a Portugal, as suas irmãs permanecem em Montpellier, junto do pai, e João, dos avós, na Sertã, passando grande parte do tempo em Lisboa, onde estuda. Enquanto, pelo menos, a irmã mais velha não concluir os estudos, a situação manter-se-á. A dor também. João, na sequência desta crise familiar, teve de procurar acompanhamento psicológico. “Desenvolvi um complexo de abandono. Neste momento, não tenho ligação com nenhum dos dois, apenas com as minhas irmãs e os meus avós.” Quando “há uma separação física, que depois também se torna numa separação emocional,” os problemas anteriores agravam-se. “Os meus pais não me ligavam durante um mês ou dois meses.” Já depois do divórcio, “contei que ele [pai], numa altura, esteve quatro meses sem dizer nada. Falava com as minhas irmãs e ele nunca questionava por mim.”

“Os meus avós são os meus pais. Ponto final.” Olhando para estes pais, parece que o tempo cai mais depressa. Assim, descreve uma “sensação de finitude”. “Os meus avós já têm uma idade considerável, de 70 anos, e eu sei que podem ainda durar mais de vinte anos, mas vai ser muito menos tempo do que aquilo que quereria que durassem.” Procurando pelos laços que o seguram, repara na dificuldade de manter uma relação próxima com as irmãs, a qual teria se crescessem juntos. “Sinto que não as acompanho. Então, eu só vejo saltos. Por muito que a gente faça videochamadas, não é a mesma coisa que um contacto diário regular.”

Em 2019, segundo o Observatório da Emigração, registou-se a saída de 77,040 portugueses. No ano anterior, 2018, podemos ler 81,754. Cidália, Celeste, Paula, Laura e João. Que outros nomes estão atrás dos números, perguntando ou respondendo: Onde está a casa?

Texto de Raquel Botelho Rodrigues

Fotografia de Annie Spratt, via Unsplash

[1] Jorge Carvalho Arroteia, «Movimento Intra-Europeu», A Emigração Portuguesa, Suas Origens e Distribuição, Lisboa, Instituto da Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 2015, p.15

[2]Eduardo Lourenço, «A Emigração como Mito e os Mitos da Emigração», O Labirinto da Saudade. Psicanálise Mítica do Destino Português, Lisboa: Gradiva, 1999, p.48.