Numa rua com o nome de um revolucionário conhecido, na Reboleira, ouve-se rap em crioulo a sair por uma janela e algumas pessoas aguardam na fila da mercearia. Pelo caminho, saltaram à vista cenários naturais de O Fim do Mundo, o mais recente filme de Basil da Cunha, que vive nessa rua da Reboleira e que rapidamente desce para nos convidar a entrar.

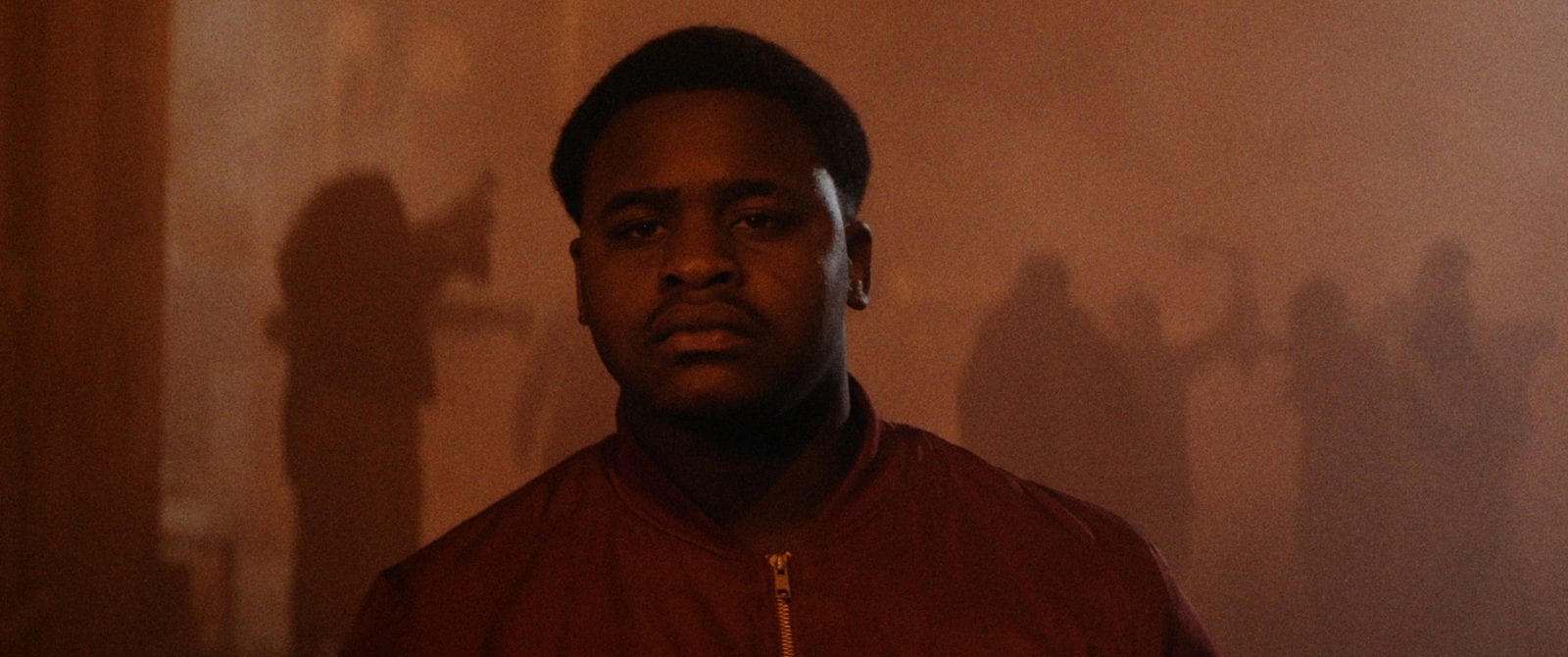

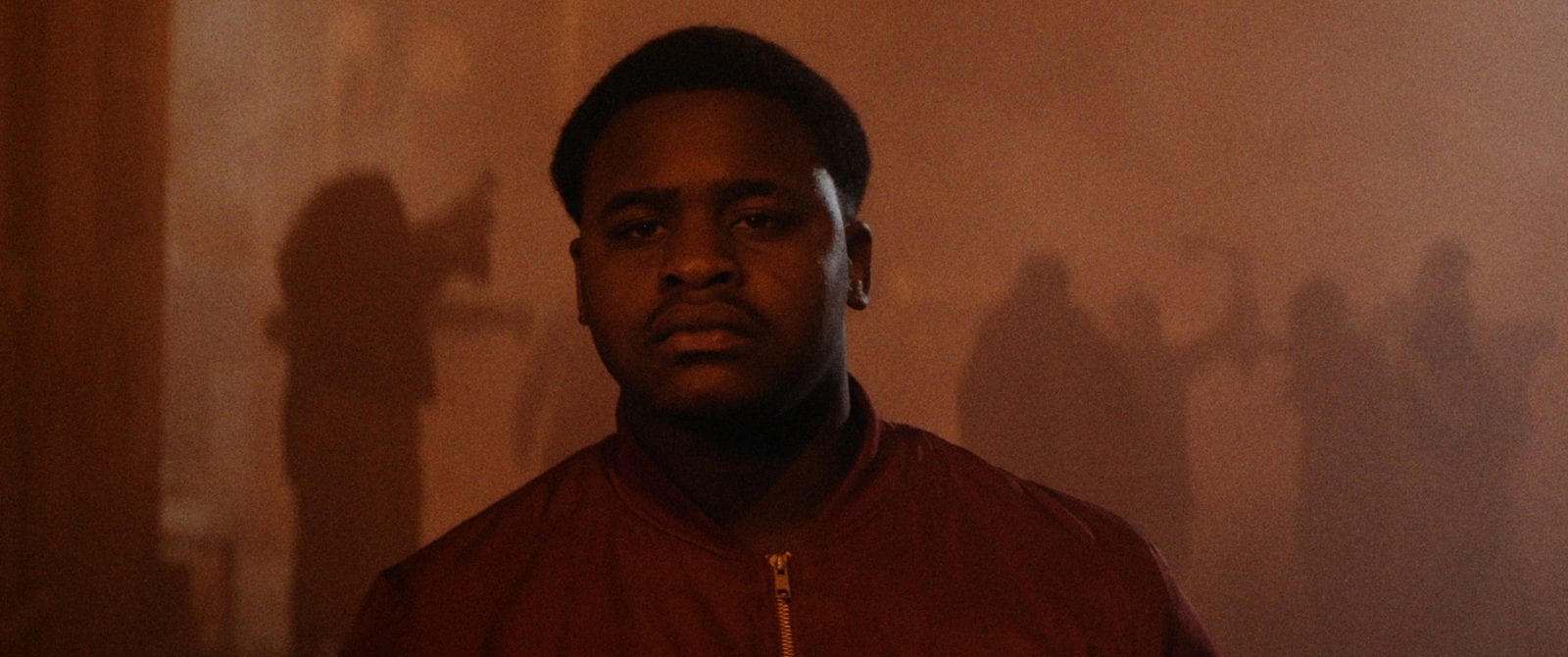

Encontrámo-nos a um sábado à tarde, poucas horas antes da entrega de prémios do Indie Lisboa, onde o filme tinha estreado. “Não sei se vamos ganhar alguma coisa, vamos ver”, disse entre risos antes de nos sentarmos à mesa com Xandy Costa, um dos três protagonistas do filme. Entre Basil e Xandy, o à vontade de quem é amigo há anos não se nega, e na hora de falar sobre o filme que os junta e que estreou em Locarno, no ano passado, a partilha também é cúmplice.

Dois ou três dias antes, Basil tinha estado (aparentemente) na mesma sala a conversar num direto de Instagram com Kleber Mendonça Filho, cineasta brasileiro e autor de filmes como Aquarius (2016) e Bacurau (2019). Transportar alguns dos temas que juntos abordaram tornou-se inevitável, conhecê-lo melhor, também; mas, antes de mais, queríamos perceber que geração é esta que não tem esperança e que o deixa claro na tela, que oportunidades existem para ela e que sonhos podem (ou a permitem) agarrar.

“Houve uma altura, numa entrevista, em que me perguntaram ‘tudo o que se passa lá na tela é real? A parte em que abres a porta do frigorífico e não encontras lá nada, é real?’ Sim, é real”, lançou Xandy a determinada altura. E é para levar essa realidade para fora das franjas de Lisboa que Basil eterniza na tela as vivências do bairro para que foi viver, por acaso, há uns anos, quando decidiu mudar-se da Suíça, onde cresceu com mãe suíça e pai português, e onde reencontrou algumas das suas raízes.

Os filmes de Basil já foram habitando temporariamente salas de cinema em Locarno, Cannes e Lisboa. Mas é na Reboleira que, pelo menos para já, quer continuar a filmar. Porque, para si, filmar de dentro é o que faz mais sentido, e para isso precisa de se sentir em casa, como neste bairro.

Gerador (G.) - Até à estreia d’ O Fim do Mundo no Indie Lisboa ainda não havia muitas entrevistas tuas, e achei engraçado no direto que fizeste com o Kleber Mendonça Filho algumas pessoas, sobretudo brasileiras, perguntarem “mas quem é este realizador? Quero conhecê-lo melhor”. Como é que foi a tua caminhada até agora? Quando é que percebeste que o cinema era onde querias estar?

Basil da Cunha (B.C.) - Sempre foi. Eu desenhava bué, em puto, já contava histórias. Depois o meu cota apareceu com uma câmara em casa, que tinha comprado para ele, e no próprio dia eu peguei nela e ele nunca mais a viu. Fiquei a fazer filmes com amigos, família, vizinhos - mais ou menos aquilo que faço agora - e as primeiras curtas que fiz lá, auto-produzidas, antes de ir para uma escola, foram sempre com malta que eu achava que merecia estar na tela e não aparecia. A maioria eram aqueles emigrantes e filhos de emigrantes portugueses, espanhóis, turcos… porque a minha cidade é multicultural; para teres uma ideia, eu estive em três ou quatro escolas diferentes e, em cada turma de 20 e tal alunos, em média, tinhas um ou dois “puro” suíço. E eu sempre achei que o nosso cinema podia restabelecer uma forma de justiça, principalmente para o pessoal que não está representado. E eram sempre grandes figuras! O único cinema que vi perto disso, fora o neo-realismo dos anos 60, eram filmes de mafiosos, como o Scorsese, e aí havia personagens mais parecidas com aquelas que eu conhecia. Depois, quando vim para cá para a Reboleira, não estava a pensar em fazer filmes, mas conheci os rapazes e fizemos um filme também auto-produzido, com cerca de mil euros, o Nuvem (2011), o primeiro filme com o qual fomos a Cannes. O grupo foi crescendo, os atores do primeiro foram para o segundo, e o impacto que o filme teve aqui em Portugal, por pormos a Reboleira no mapa, acho que também convenceu muita gente de que estávamos a fazer um trabalho sério. Houve aquele apoio da comunidade, de bué formas - seja com casas, a ajudar na luz, a aceitar entrar no filme. Depois fizemos o Até Ver a Luz (2013), o Nuvem Negra (2014), e chegámos a este filme em que estou a trabalhar com uma nova geração, pela primeira vez. Sempre trabalhei com a minha ou com os cotas, e aí descobri esses diamantes brutos, os três fantásticos atores principais d’ O Fim do Mundo.

G. - E tu estiveste algum tempo sem lançar filmes, apesar de continuares a filmar (lembro-me de ler algures que estavas a fazer um documentário).

B.C. - Estive a filmar a mãe do Xandy, a Susana, por exemplo. Estive a fazer tipo laboratórios.

G. - Mas sente-se essa maturação, não só a nível de construção de narrativa deste filme, mas também da técnica de filmagem. A passagem do Nuvem, ou do Até Ver a Luz, até a’O Fim do Mundo transmite-a.

B.C. - É isso! Eu estava a fazer um filme por ano, estava com um ritmo mesmo muito forte. Depois, tinha uns produtores muito bons, mas que estavam mais a pensar num lado mais comercial, a sugerir-me atores profissionais e com nome, já não ser eu a escrever os filmes… mas como é que um gajo que não conhece a Reboleira vai escrever para a Reboleira? Eu não vou abdicar dos meus atores, com quem eu me formei — é que eu formei os meus atores e eles formaram-me a mim, e nós temos uma ligação muito forte. Ir buscar pessoas de fora só porque o filme potencialmente teria mais saída, foi um ponto em que tive de pensar bem. Tinha dois caminhos que podia escolher e tinha de ser fiel ao que já tinha feito. É a nossa força. Então, neste tempo estive a fazer experiências, muitas vezes sem guita, como uma série de cinco episódios, que acabou por ser a primeira vez em que filmei ficção com o Xandy, o Spira e o Giovanni. Foi nesses laboratórios que encontrei uma série de coisas; e no Nuvem Negra há uma conversa em que se fala sobre o fim do mundo, e foi daí que surgiu a ideia deste filme.

G. - Há sempre um rasto de uns filmes para os outros. Quando falaste com o Kleber disseste que n’O Fim do Mundo filmaste umas 300 horas, mas que nem tinhas bem noção disso. Filmas por instinto?

B.C. - Sempre. Antes, é o trabalho exaustivo de escrita, porque o guião está muito bem escrito, mas depois eu não dou o guião e filmamos na ordem cronológica da cena. O trabalho está aqui, porque sabes mais ou menos onde vais, o que procuras, mas o facto de não estar sempre com um guião ao lado dá-te a possibilidade de tu observares o que se está a passar à tua frente — e já que improvisamos (temos bué improviso), e temos propostas que os atores vão dando, isso permite-te reagir. Porque se estiveres muito preso ao guião, estás a aplicá-lo, e depois na montagem estás a aplicar o que filmaste, que é basicamente o que tinhas escrito. Se te permites a ter liberdade, que é um risco, perdes-te um bocadinho no meio mas voltas sempre onde queres. E os atores fazem propostas incríveis, porque pegam no que é a minha intenção e vão melhorar com uma forma de falar, de dizer uma ideia com comédia, com poesia.

G. - Para ti, Basil, é importante conheceres bem as pessoas que estás a filmar? Xandy, e para ti é importante conheceres o Basil para terem uma conexão maior na hora de filmar?

Xandy Costa (X. C.) - É sempre importante a gente se conhecer um ao outro, e a gente já se conhece há alguns anos. Mas do que vejo dele, noto que é importante conhecer as personagens a quem ele está a dar o papel para que o que está no papel e vai estar na tela bata certo. Os papéis que ele dá às pessoas supostamente têm de ser reais, e a ideia que ele tenta passar é que o são.

B.C. - Reais em vários aspectos, porque tens tanto o percurso de vida como a caracterização da personagem. Eu sei que naquele trio tens um gajo mais enigmático, o mais nervoso e o que puxa mais pela comédia. E só a observá-los eu já sei que eles vão ter capacidade para aquilo, mas isso só é possível porque os conheço bem e estou sempre a observar. Aliás, ontem estávamos a falar do nosso próximo filme e o Xandy estava a dizer-me “estás a contar-me umas cenas que, não sei como, estão a bater”. Na verdade, nem precisamos de estar sempre a falar, porque eu estou a viver e vou assimilando as ideias na cabeça, depois vou para casa escrever, e acaba por ter algo muito próximo da essência de cada ator-personagem. Mas, por exemplo, o Spira é um puro trabalho de criação, porque ele não é assim tão enigmático, é mais charmoso, mais fresco; ele foi o único com quem ensaiei. Filmei o percurso dele a sair do colégio até chegar à Reboleira só para ele entrar na personagem e tirar aqueles sorrisos dele e ficar com uma cara mais trancada.

G. - Como é que olhas para esta relação entre a ficção e a realidade? Há sempre esta discussão em torno de, mesmo o dito cinema do real, acabar por ser sempre uma ficção.

B.C. - O que estamos a fazer é ficção, claro. É um cinema puro, verdadeiro, cru e nu, mas tem bué de ficção. Aliás, o nosso cinema é naturalista, utiliza as gramáticas do cinema de género. Não é por estarmos a filmar uma cena real que tem de ter uma luz má, com uma câmara má e um ritmo mau. Nós damos um valor ao cinema com C grande. A minha ambição também é fazer filmes populares, não estou só a fazê-los para o gueto, é para fora do gueto também; é para todos. Cinema no sentido mais amplo da palavra, que também não seja muito intelectual.

G. - E que não se feche num circuito.

B.C. - Exato. A minha maior satisfação é saber que os moradores gostam do filme, é super importante para mim. E a cultura de cinema que eu tenho e que acho que eles têm é mais de cinema popular, entendes?

G. - Claro, e estava a falar nisso por causa do cinema como lugar de pertença - em que te reconheces ou não, e que acaba por te moldar mesmo sem te aperceberes; entra na tua vida e há sempre uma certa introspeção quando vês um filme. Daí também ser tão importante a tela ser esse lugar de pertença.

B.C. - Para quem é que estás a fazer o filme? Essa é uma questão que tens de te colocar a ti próprio. Eu tento fazer os filmes da forma que os gostaria de ver, mas, para mim, é super importante ser reconhecido na street. E, por exemplo, os meus rapazes na Suíça têm gostos diferentes de cinema, e eu quero convencê-los, mas também quero que a minha mãe curta. Tento mesmo conseguir algo que não seja fechado em si mesmo, como é o caso de muitos filmes independentes.

G. - Xandy, o que é que pensas sobre isto? Não cair no estereótipo, se calhar, tem que ver com a diferença entre uma pessoa vir aqui filmar e ser uma pessoa daqui a filmar.

X. C. - Eu tenho uma opinião diferente da do Basil. Claro que é importante nós e a street reconhecermos, mas é fundamental dar o filme ao mundo que não conhece esta realidade. Porque a street, os amigos dele que já cá vieram e nós, sabemos da realidade que aqui se passa. Mas as pessoas de fora, não. Quando nós estivemos na Suíça, em Locarno, houve muitas pessoas que disseram “um dia quando eu for de férias a Portugal, faço questão de ir lá à Reboleira para ir ver”. E depois houve uma altura, numa entrevista, em que me perguntaram “tudo o que se passa lá na tela é real? A parte em que abres a porta do frigorífico e não encontras lá nada, é real?” Sim, é real. Tudo o que se passa lá é real. Há momentos bons e maus, e hoje em dia, felizmente, já não há tantos momentos maus, porque as coisas evoluíram e vão andando para a frente, mas no passado houve muitos momentos desses, em que essa parte do filme realmente se passou.

G. - Ontem, quando vi o filme também pensei nisso e em como é que, no teu caso, Basil, tendo em conta que há tanta coisa que é real, se faz a gestão entre o que é proteger a privacidade daquelas pessoas e as suas narrativas e aquilo que é o filme.

B.C. - É uma coisa humana, tu sentes. Já quando estou a escrever há coisas que decido pôr ou não, quando estou a filmar também me questiono do que devo ou não incluir. Hoje em dia, com os telemóveis, toda a gente filma tudo, e há situações que as pessoas filmam e que eu não curto. Estar a filmar uma pessoa bêbada, a sentir-se mal, por exemplo. E há cenas que, às vezes, posso filmar e não fazer sentido, mas na montagem não falha; na montagem estou bué atento e tento defender sempre as minhas personagens. Para mim, é mais importante defender o jogo deles do que a própria história, sou capaz de abdicar de uma cena de compreensão da história para eles serem defendidos como deve ser e ter dignidade. Voltando ao que o Xandy estava a dizer, é verdade que para completar a cena é muito importante mostrarmos um ponto de vista diferente àqueles que não conhecem. Mostrar o filme na Suíça, foi uma cena brutal, porque se há um mundo que é distante da Suíça (em zonas da Montanha, com aqueles gajos bué conservadores e que nem imaginam que isto possa existir aqui), é a Reboleira. E se um dia essas pessoas passarem aqui para comer uma asa de frango, ‘tá bom, já ganhámos! Já conseguimos convencê-los de que o medo ou o preconceito que eles tinham não fazia sentido.

X. C. - A coisa mais gratificante é quando aparece um branco perdido no bairro, que caiu ali de paraquedas num sítio onde não queria ir, e ver que ele se está a sentir bem. Ele mudar a sua opinião e pensar “ya, isto aqui é assim, até venho cá outra vez para a semana”.

B. C. - Sabes o que é que bué pessoas dizem? “Porque é que eu não descobri isto antes?” Davam 10 a 0 ao Bairro Alto, em termos de convívio, de irmandade, de liberdade.

G. - No filme, acaba por haver alguns momentos simbólicos, como aquele em que a mãe do Spira diz que já pediu à Câmara Municipal para vir buscar o lixo e eles nunca mais vieram. Ou a cena da demolição das casas, a da sanita… tudo isso é muito forte, mas parece-me ser o que é. Há uma intenção de mostrar?

B.C. - Claro que tenho de introduzir umas dicas para certas pessoas e certas instituições. A cena do lixo é uma delas. Não é que seja recorrente, mas lembro-me de uma vez não virem buscar o lixo durante bué tempo e um rapaz queimou o caixote.

X. C. - Foi um incêndio tão grande que apanhou um carro, casas....

B.C. - Eu lembro-me dessa cena. Da mesma forma que as casas a serem demolidas foi algo que eu já presenciei, como pessoas a terem meia hora para saírem de casa. Mas há cenas que tento trazer para o filme, como a cena do lixo, do carro a queimar. E a cena da sanita é comédia, apesar de eu saber que muita gente vai levar para o drama. Tento sempre que não sejam só cenas dramáticas.

G. - Dentro disto que estamos a conversar, vi uma publicação do CoolBRAVE, um projeto de intervenção social da Damaia, no Instagram, em que diziam que tinham ido ver O Fim do Mundo ao Cinema São Jorge pela primeira vez e que tinham visto filmes independentes, que eram diferentes dos que costumam ver. Tu acabas por furar o circuito de forma muito natural.

B.C. - Eu sou professor numa escola de cinema e os meus alunos, 99%, são brancos de classe social média ou alta; nos festivais de cinema que eu vou é a mesma coisa. Mas os filmes que tu vês, supostamente, retratam o Mundo, a dureza do Mundo e a sua poesia. Mas então, porque é que as pessoas que estão na tela, não estão na minha sala de aula, nem estão na sala de cinema? Expliquem-me. E eu tento mudar isso, porque uma das coisas que eu tento fazer é, de certa forma…

G. - Ganhar o espaço que a segregação social tira?

B.C. - Isso mesmo. Esse é o objetivo. Queria que o festival de cinema não fosse uma coisa só para brancos e que tivesse abertura. Mas é muito complicado, porque existe essa segregação e discriminação.

G. - Numa entrevista que deste ao Jorge Mourinha no ano passado, quando foste a Locarno, disseste que sentias que as pessoas na Suíça não te viam como sendo de lá, mas que em Portugal isso também acontecia. Curiosamente, disseste ao Kleber [Mendonça Filho] que era na Reboleira que te sentias em casa. Achas que isso acontece porque há muitas pessoas de cá que se sentem na mesma condição que tu?

B.C. - Claro, claro, isso é certinho.

G. - E também lhe disseste que querias começar a filmar mais com mulheres, as da tua comunidade que acordam às três ou quatro da manhã e que têm mais de dois empregos, muitas das vezes. Acho que n’ O Fim do Mundo essa presença já é mais forte do que nos teus filmes anteriores.

B.C. - Isso aconteceu devido aos ambientes em que eu estava antes, e em que estou agora. Com 20 anos, na rua, não havia muitas raparigas; circulavam mais grupos de rapazes. E essas mulheres são grandes guerreiras e eu quero mesmo homenagear todas as atrizes incríveis que eu tenho, mas isso vai acontecer num próximo filme.

G. - Mas vais continuar a filmar de dentro, aqui na Reboleira? Tinhas dito ao Jorge Mourinha que provavelmente era o último filme que fazias aqui.

B.C. - Eu disse isso porque achava que o bairro estava a ser destruído. Depois, comecei a perceber que não ia acontecer tão cedo. Mas quando estava a fazer o filme, fui para a Suíça e quando voltei, passado umas três ou quatro semanas, o 6 de Maio já não existia. Por isso é que, com ou sem dinheiro, queria fazer O Fim do Mundo. Aquele último plano, na minha cabeça, era o último que podia fazer aqui.

G. - Esse plano funciona mesmo como se estivesses a devolver alguma coisa às pessoas que filmaste.

B.C. - É uma homenagem. Eu podia ter essas pessoas todas alinhadas, mas há pormenores que assim consegui que ficassem: há uma pessoa que está lá e que já faleceu, uma casa que já não existe, e agora fica ali para sempre. Era a última vez que podíamos fazer um retrato de família e pusemos toda a gente.

G. - Achas que o cinema pode ser, efetivamente, uma ferramenta de mudança?

B.C. - Não vai mudar o Mundo, mas contribui. O cinema, a poesia, a música, a literatura, tudo isso ajuda a mudar mentalidades. Os filmes que eu já vi, mudaram-me, eu mudei a minha opinião em relação a certas coisas através de filmes. E isto é o que eu sei fazer, então a minha missão é tentar mudar algumas coisas através do cinema.

X. C. - Cada um tem a sua função aqui no Mundo.

B.C. - E esta é a nossa.

Quando terminámos a conversa, descemos as escadas do prédio e regressámos à rua com o nome de um revolucionário conhecido. À noite, nos jornais, a notícia chegava em jeito de consagração para um dia dedicado a este filme, e passado neste bairro: O Fim do Mundo foi o grande vencedor do Prémio Allianz de Melhor Longa Metragem, e o Prémio Árvore da Vida para Melhor Filme Português, da Pastoral da Cultura, no Indie Lisboa.

Desde o dia 17 de setembro, o filme já se encontra em exibição, em salas espalhadas pelo país inteiro. Porque pôr a Reboleira no mapa (de Portugal) também passa por aí.