Marta de Menezes viveu a maior parte da sua vida em Lisboa, onde tirou a licenciatura em Pintura, na Faculdade de Belas Artes. Ao terminar o curso, ingressou no mestrado de Arte e Ciência da Universidade de Oxford, em Inglaterra. Aí, viveu as suas primeiras experiências em laboratórios de investigação científica e desenvolveu o seu trabalho enquanto artista de bioarte.

Desde o final dos anos 90 que Marta de Menezes trabalha na interseção entre a arte e a biologia, tendo desenvolvido projetos em países como Portugal, Inglaterra, Austrália e Holanda. Na altura da nossa entrevista, a artista tinha ganho uma bolsa Fulbright, proposta pela Universidade do Novo México, e encontrava-se a dar aulas nos Estados Unidos da América.

Para além de se dedicar à bioarte, Marta é também diretora da associação Cultivamos Cultura, a principal instituição dedicada à arte experimental em Portugal e na Ectopia, e que procura facilitar o trabalho colaborativo entre artistas e cientistas.

Na nossa entrevista, falou-nos das técnicas que se escondem por detrás das obras de arte que envolvem organismos vivos, de manipulação genética e de tecnologias que são, para alguns, desconhecidas. Explicou-nos de que forma gosta de explorar as questões de identidade no seu trabalho, mas também como essas são um conceito fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e artístico.

Marta de Menezes é o exemplo de uma artista que problematiza os vários desafios da bioarte e da vida, procurando sempre adquirir algum tipo de aprendizagem, seja de que maneira for. Afinal, segundo ela, é através do conhecimento que nos podemos descobrir a nós próprios.

Gerador (G.) – És licenciada em Belas Artes pela Universidade de Lisboa e depois ingressaste em vários cursos e projetos ligados à ciência. Como foram essas experiências?

Marta de Menezes (M. M.) – O meu curso de pintura foi dos mais clássicos que possas imaginar. Mas apesar disso, estou muito agradecida aos meus professores da Faculdade de Belas Artes, pois foram eles que permitiram que o meu trabalho de final de curso fosse desenvolvido num laboratório de investigação científica. Eles aceitaram esse projeto como um projeto de pintura e foi aí que trabalhei, pela primeira vez, com arte e biologia. Quando terminei a licenciatura, mudei-me para Oxford para tirar o mestrado em Arte e Ciência. Foi tudo um bocadinho em catadupa, mas correu tudo bem, graças a Deus. Tomei uma série de decisões que me trouxeram até ao que sou hoje. O meu mestrado durou dois anos, mas acabei por morar em Inglaterra durante seis para poder ficar com o meu marido. Confesso que nunca pensei em ser artista, nem quando estava na faculdade. A minha ideia era ser professora de liceu e antes de me mudar para Oxford ainda cheguei a dar algumas aulas em Lisboa. Mas Oxford tem umas características que são, de facto, únicas. E isto não tem que ver com a fama que Oxford tem a nível internacional. A verdade é que a Universidade de Oxford está estruturada de uma maneira diferente e a maior diferença que existe é que tu és membro da universidade, enquanto que nas outras tu és apenas membro de uma faculdade. E, como sabes, essas faculdades estão organizadas em termos de áreas do conhecimento. Oxford coloca-te um pouco ao contrário. Primeiro tornas-te membro da universidade e só depois escolhes aquilo que te faz mais sentido estudar. Portanto, eu estava a fazer um mestrado no departamento de História de Arte, mas antes disso tive acesso a todas as aulas que existiam na universidade. Tive aulas de italiano, de física… e isso foi tudo gerido de acordo com os meus interesses de investigação. Eu jantava todos os dias com pessoas das mais variadas áreas e isso abriu portas a que não teria acesso se tivesse andado noutra faculdade. Para além disso, tinha acesso a todos os espaços da universidade. Não havia cá questões de estar a imiscuir-me num laboratório de investigação científica, porque ninguém o entendia como tal. Assumiam que eu tinha tanto direito a estar ali, a aprender, como um aluno de Biologia. Tenho que agradecer mesmo muito por ter tido estas oportunidades. Não estou a dizer que o trabalho não tenha sido meu, mas tive muita sorte com as pessoas que conheci. Foi a partir dessas experiências que percebi que não haveria outra possibilidade senão a de ser artista.

G. – Recordas-te do momento em que ganhaste consciência de que a arte e a biologia tinham de estar unidas no teu percurso profissional?

M. M. – Não é que tenha ganho consciência disso. Uma das razões pelas quais eu não queria ser artista era porque não me via a pintar para o resto da minha vida. Acabei também por perceber que, para ser artista, sobretudo em Portugal, tinha de conhecer as pessoas certas, ir a inaugurações, conseguir galerias que me representassem… e confesso que esse lado de ser artista não é uma coisa que me atraia. Talvez seja um pouco mais introvertida do que a maior parte das pessoas imagina. Portanto, nunca achei que fosse ganhar a vida enquanto artista, porque para isso tinha de ter sucesso. E esse sucesso, na minha opinião, estava associado a uma vida social que eu não estava disposta a desenvolver. Entretanto, durante a minha estadia em Oxford, já estava a namorar com o meu atual marido. Ele estava a tirar um doutoramento muito intenso em Biologia e, para poder estar com ele, acabava por ter de conviver também com os seus colegas cientistas. Foi nessa altura que comecei a ouvir falar de coisas relacionadas com as ciências biomédicas e que, para mim, se tornaram extremamente excitantes. Para além disso, fui percebendo que a investigação nessa área era muito diferente da investigação artística. Nas ciências biomédicas, a hierarquia é muito mais diluída. Foi fantástico perceber como é que se partilhavam ideias e discutiam conceitos extremamente complexos de uma forma tão aberta. Em arte, isso nem sempre é possível. Fiquei fascinada com os ambientes em que os cientistas trabalhavam e, quando dei por mim, estava a pintar esse universo. Desenhava as máquinas de laboratório, os vidros, as caixas. Até que percebi que podia estabelecer uma ponte entre a arte e a ciência, pois havia determinados conceitos que se relacionavam com a estética ou com a filosofia, mas que também se podiam encontrar num ambiente cientifico. Não há razão nenhuma para não trabalhar células da mesma maneira que se trabalha com tinta. Posto isto, diria que a transição para a bioarte foi uma coisa bastante natural. Hoje em dia, consigo dizer-te de uma forma muito simples que, enquanto artista, trabalho com questões de identidade. Qualquer expressão artística passa, mais cedo ou mais tarde, por questões de autorreflexão. Na ciência também encontras essas questões. Porque queremos saber como é que o corpo funciona? Porque queremos saber quais são as regras da interação entre as células? Queremos saber, porque nos queremos conhecer melhor. Na minha opinião enquanto artista, considero que as áreas do conhecimento que estão a desafiar mais os conceitos de identidade que temos como cultura são, na verdade, as áreas da biomedicina. Coisas como o genoma, o sistema imunitário ou as vacinas, são, na minha opinião, os maiores desafios à compreensão de nós próprios. Parece-me absolutamente urgente trabalhar aquilo que eu sei – que é o conhecimento artístico – com materiais e com conhecimento que vêm da área das ciências biomédicas. Aquilo que conseguimos fazer através da manipulação genética é algo que, inevitavelmente, irá determinar aquilo que nós somos.

G. – O que caracteriza a bioarte?

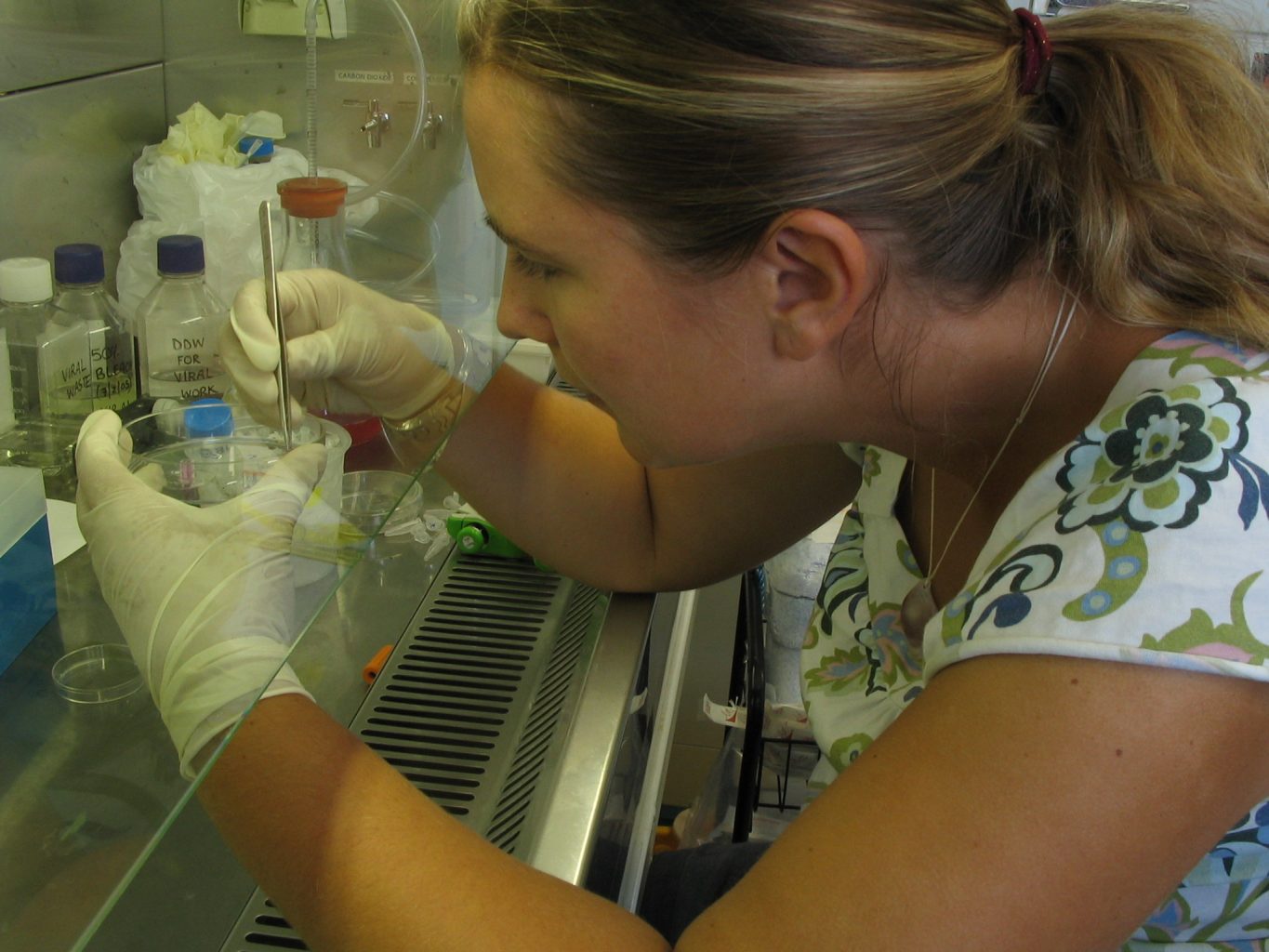

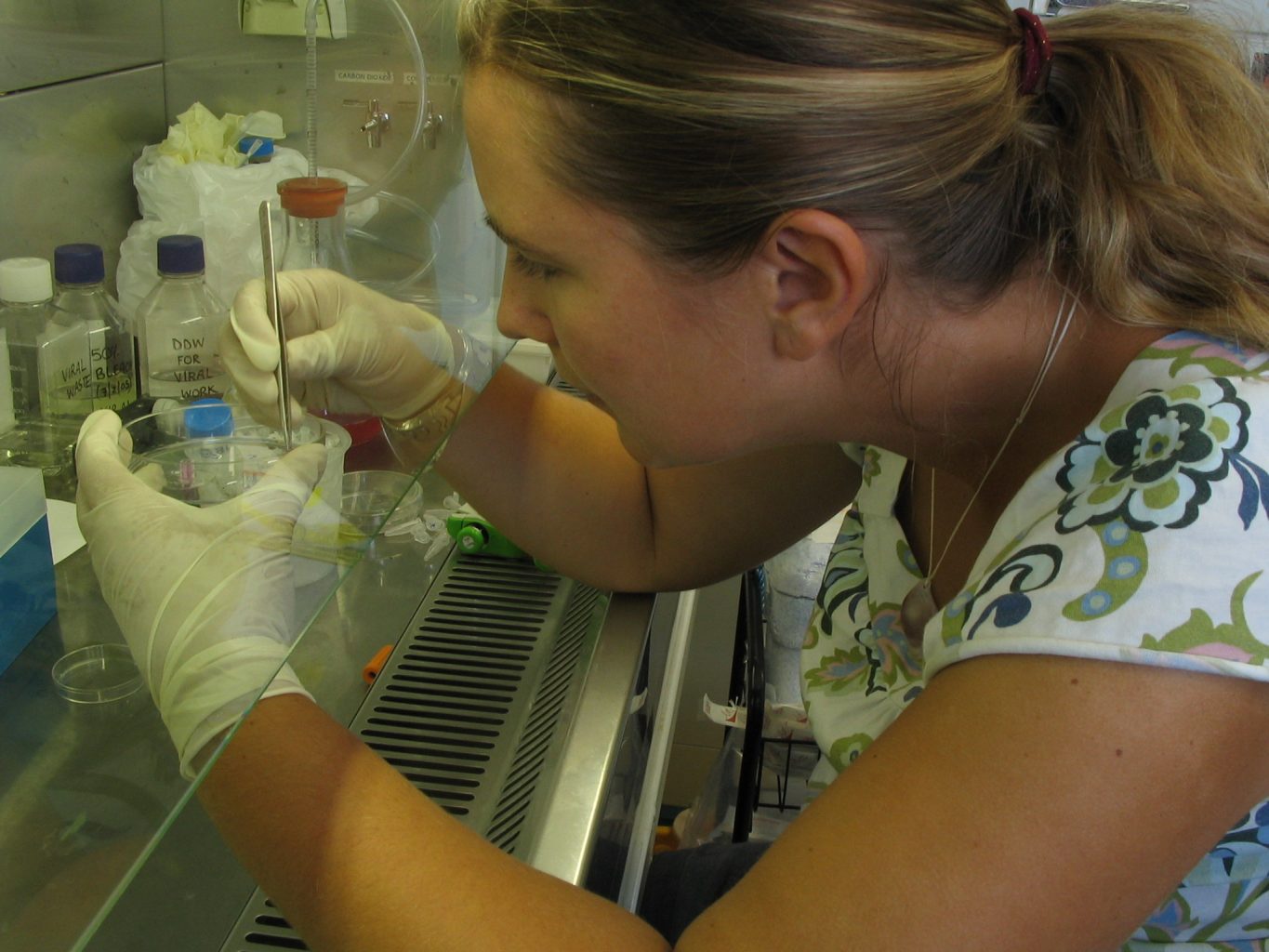

M. M. – Aquilo que eu faço em bioarte consiste na utilização de organismos vivos enquanto meio de expressão artística, sejam plantas, bactérias, fungos. Ao mesmo tempo que escolho o material, também escolho a tecnologia que vou utilizar de acordo com o conceito que estiver a desenvolver na altura. Mas nada impede que se trabalhe a bioarte com materiais mais clássicos, por exemplo. Na maioria das vezes, como o conceito que eu trabalho é desafiado por um conhecimento científico, acabo por, impreterivelmente, trabalhar com cientistas que me podem dar acesso a esse conhecimento. É um acesso mais direto e mais imediato. Arte e ciência não são a mesma coisa, nem produzem o mesmo tipo de conhecimento. Em termos práticos até podem parecer semelhantes devido à investigação, mas o peso do sucesso é diferente. O peso do falhanço em arte e em ciência é absolutamente fundamental. Quer seja numa área, quer seja noutra, não consegues avançar em termos de conhecimento se não errares. O que é engraçado, para mim, é que um falhanço em arte não é propriamente um falhanço, é apenas uma forma de eu aprender coisas que não sabia antes. Para os cientistas, falhar não é assim tão divertido. Eles ficam tristíssimos quando falham, porque têm de fazer tudo outra vez [risos].

G. – Dirias que essa é a principal diferença entre um artista de bioarte e um cientista?

M. M. – Não diria que é a principal. É uma das mais presentes. Existe uma outra diferença que é absolutamente fundamental: a reprodutibilidade. A ciência é construída por factos, e esses factos só são comprovados quando há, pelo menos, uma relevância estatística. Costumo dizer que o conhecimento artístico é o único conhecimento do foro humano em que o consenso não é necessário. Ou seja, o único conhecimento que o ser humano produz, que não precisa da concordância de ninguém e que é tão válido quanto outro, é o conhecimento artístico. É individual. Aquilo que tu sentes, experimentas ou aprendes com de uma obra de arte diz respeito a ti. Não há competição de conhecimento. Um artista que vende mais peças não se torna mais valioso do que aquele artista que não mostra o seu trabalho a ninguém. Esta possibilidade é das coisas que mais me apaixona na arte. Não consigo imaginar uma civilização que não inclua todos estes tipos de conhecimento. Se só dermos importância ao conhecimento cientifico, vamos falhar enquanto sociedade. Se só dermos importância ao conhecimento filosófico, vamos falhar. A maior parte das pessoas não tem consciência disso. É importante que haja uma forma de conhecimento em que o valor individual do mesmo seja um valor absoluto.

G. – Já trabalhaste em vários países. Porque sentiste a necessidade de levar o teu trabalho para o espectro internacional?

M. M. – Eu sei que sou boa a fazer determinadas coisas. Sou boa a fazer arte e isso significa, de alguma maneira, que consigo criar formas que representam questões. Sei que sou ambígua por natureza e isso permite-me construir camadas nas minhas peças. As pessoas que gostam de camadas e de complicações vão gostar mais das minhas peças do que aquelas que gostam de coisas mais simples. Como te disse, sou motivada pelo conceito. A tecnologia e o meio de expressão são determinados pelo conceito que estou a explorar, ou seja, irei sempre à procura das pessoas que me irão dar acesso ao conhecimento que preciso para trabalhar esse meio. Vou-te dar um exemplo. Costumo trabalhar, com alguma frequência, com a tecnologia Crispr. Esta tecnologia é muito recente e é aquela que mais facilmente permite manipular genomas de organismos vivos. Para recorrer a essa tecnologia, tento encontrar laboratórios por todo o mundo que estejam a utilizá-la com o intuito de responderem a diferentes questões. Bem, eu desenvolvi um projeto artístico em que tentei perceber de que forma é que nos podemos rever, em termos de identidade, numa planta. Para tal, viajei até ao México. A identidade mexicana está bastante conectada às diferentes variedades de milho. São centenas! Mas, devido às políticas de agricultura dos Estados Unidos da América, o milho amarelo, que é transgénico, acaba por se tornar mais viável economicamente. Ora, a maioria da comida no México está assente nas diferentes variedades de milho que existem. O problema é que, ao estarem ao lado de um país [EUA] que só planta uma única espécie de milho, faz com que as outras espécies mais antigas e menos economicamente viáveis, percam terreno em relação ao milho amarelo, que é comprado pelo mundo inteiro. Isto é uma ameaça para aquilo que é a identidade mexicana, seja a nível politico, económico ou social. No México não é permitido trabalhar ou falar em manipulação genética de milho. A minha proposta inicial era recorrer à manipulação genética, mas como uma espécie de arqueologia. Não queria acrescentar nenhuma característica nova à planta, mas sim, tentar recuperar as características das variedades mais antigas, que já não existem. Só que tu chegas ao México e ninguém te deixa sequer propor essa ideia. Portanto, eu queria utilizar uma tecnologia, que era relativamente banal, e queria que o meu meio de expressão fosse uma planta. Só que isso criou uma série de problematizações. As tais camadas que eu tenho de tornar visíveis quando construo uma peça. Decidi então ir à procura de pessoas que pudessem colaborar comigo, tendo desenvolvido, inclusivamente, uma parceria com uma filósofa mexicana que trabalha com questões de identidade. Também encontrei cientistas que estavam dispostos a trabalhar a parte genética do milho, mas que não estavam no México. Ou seja, o lugar onde eu desenvolvo o meu projeto, será sempre determinado por aquilo que o mesmo precisar.

G. – Fora as questões de identidade, que outros conceitos gostas de explorar?

M. M. – Na verdade, não fujo muito desse conceito [risos]. Seja numa palestra, seja numa conversa que tenha, acabo sempre por colocar questões que se relacionam com aquilo que nós somos. Muitos dos problemas da sociedade têm que ver com a falta de conhecimento. Daí dar tanta importância à aprendizagem, seja em que lugar for. A identidade é mesmo fundamental para mim. Enquanto ser humano, tenho a consciência de que só serei capaz de ser honesta com as pessoas que estão ao meu lado, e com as quais tenho de trabalhar, se me conhecer a mim própria. Se eu tiver noção daquilo que sei ou não fazer, melhor será a colaboração com as outras pessoas. Da mesma maneira que acredito nisto ao nível da individualidade, também acredito que quão melhor nos conhecermos enquanto sociedade mais aptos estaremos para justificar as nossas decisões. E justificar as decisões não é só tomar as decisões certas. É tomar as decisões com o máximo de informação possível e perceber que, se errarmos, podemos sempre mudar de direção. Portanto, não acho que vá abandonar as questões de identidade, seja enquanto pessoa, seja enquanto artista.

G. – Para o teu projeto de final de curso, decidiste modificar o padrão de asas de borboletas. Explica-nos como foi esse processo.

M. M. –A minha prática ainda não estava muito desenvolvida. Lembro-me de ter ficado completamente estupefacta com a possibilidade de poder mudar o padrão das asas de uma borboleta viva, enquanto ela ainda se encontrava no seu estágio pupa, aquilo a que chamamos de casulo. Tinha lido alguns artigos na revista Nature, onde era mencionado o significado evolutivo das alterações do padrão das asas das borboletas e onde eram descritas as técnicas utilizadas para o alterar. Como artista, nunca tinha refletido muito sobre o poder que temos de manipular os organismos à nossa volta e este projeto fez-me pensar nos critérios que são utilizados para determinar se uma coisa é natural ou não. Geneticamente, as borboletas que eu manipulei, e manipulo, são exatamente iguais às borboletas comuns. Não têm cicatrizes ou falhas no padrão e, em termos comportamentais, também não apresentam diferenças. Intitulei este projeto de “Nature?” para as pessoas ponderarem sobre o que consideram natural. Hoje em dia, os bebés que foram modificados através da tecnologia Crispr já não são vistos como “antinaturais”. O que se discute agora são os direitos que esses seres humanos têm ao serem o resultado de uma experiência científica. Por sua vez, essa discussão reflete sobre os tais critérios que utilizamos para determinar se uma coisa é natural ou não, sendo que associamos essa naturalidade ao facto de as coisas terem direitos ou não. Ou seja, o que procurei problematizar na altura ainda tem impacto na atualidade. Para este projeto recorri à tecnologia Micro-cautery e, como foi um processo mecânico, consegui com que as borboletas ficassem assimétricas. Se tivesse feito uma manipulação genética, elas permaneceriam simétricas e seria mais difícil determinar se tinham sido modificadas ou não. Estas borboletas estão vivas e são perfeitamente saudáveis. Nascem, morrem e a sua descendência volta a ter o padrão original da borboleta não manipulada. A ideia é que as pessoas, tendo tudo isto em conta, pensem nos critérios que usam para determinar se essas borboletas são artificiais ou não, e os questionem.

G. – Das tuas outras criações, quais destacarias?

M. M. – A minha primeira peça, a das borboletas, será sempre a razão pela qual as pessoas me conhecem. Penso que a relevância que atribuo às minhas obras depende sempre do que estiver a desenvolver no momento. Atualmente, estou focada em imunologia e já desenvolvi dois projetos, juntamente com o meu marido: o “Immortality for two” [imortalidade para dois] e o “Anti-Marta”. Ambos posicionam questões sobre a identidade que eu já queria explorar há muito tempo. Estamos agora a começar um terceiro projeto que se relaciona com a tolerância, mas ainda estamos numa fase muito inicial da investigação. Com o projeto “Immortality for two” procurei refletir sobre o desejo que o ser humano tem em ser imortal. Inspirei-me no livro A vida imortal de Henrietta Lacks, uma mulher afro-americana que foi diagnosticada com cancro do útero. A biópsia que fizeram para a diagnosticar deu origem a uma linha celular que agora está espalhada pelos laboratórios de investigação científica do mundo inteiro. Em homenagem à Henrietta, decidiram atribuir o nome de HeLa a esta linha celular. A verdade é que esta linha começou a ser distribuída pelos vários laboratórios sem o conhecimento dessa mulher e o livro fala precisamente sobre essa apropriação e de como as células dessa senhora passaram a ser uma commodity [mercadoria] para o mundo. Para além disso, estamos a falar de uma linha celular que não morre, pois essa é uma das características do cancro, [a permanente divisão das células]. Posto isto, essa linha tornou-se uma ferramenta fundamental para a investigação científica. Hoje em dia, já temos tecnologias que nos permitem transformar qualquer célula numa linha de células imortais. Passo a explicar: as células saudáveis de um organismo vivo dividem-se num número limite de vezes. A partir de um determinado número, elas deixam de se dividir, porque ocorrem muitas mutações de cada vez que se dividem. É como se houvesse uma espécie de relógio interno dentro de cada célula. O cancro é como se fosse um mau funcionamento desse relógio, ou seja, as células que já não estão saudáveis sofrem uma mutação que as impede de “saber” quando têm de morrer, acabando por se dividir indefinidamente. A estas células dá-se o nome de “linhas celulares imortais”. Com este conhecimento, pensei que seria interessante, em termos de projeto artístico, desenvolver uma forma de pensar a imortalidade ao transformar células minhas em células imortais. Por questões de segurança e de saúde, não podia fazer isto a mim própria. Tinha de pedir a alguém, pois caso absorvesse alguma dessas células transformadas, o meu corpo não iria conseguir distingui-la das outras e eu poderia ficar, efetivamente, com cancro. Ao deparar-me com esse impedimento, e ao perceber que a imortalidade também é um desejo coletivo e não apenas individual, decidi pedir ao meu marido para colaborar comigo neste projeto. De certa forma, iríamos atingir a imortalidade juntos. Ninguém quer ser imortal sozinho [risos]. Ele disse logo que sim. A peça fala do nosso amor e da nossa vontade em partilhar a vida para sempre. Pegámos em células um do outro, neste caso nos glóbulos brancos do sangue, e transformámo-las numa linha de células imortais. Isto deu origem a uma segunda peça pois, ao escolhermos células do sistema imunitário e ao criarmos essas linhas celulares em paralelo, percebemos que elas nunca poderiam partilhar o mesmo espaço. Iam atacar-se umas às outras [risos], porque elas reconhecem o próprio do não-próprio. Portanto, o preço a pagar pela imortalidade continuaria a ser o isolamento. O “Immortality for two” reflete precisamente sobre isso. É uma mesa comprida, em que as células vivas são apresentadas ao público, dentro de frascos, e vão crescendo ao longo da exposição em pontas opostas da mesa. A única forma de estarem juntas é de uma forma digital, por isso, debaixo de cada um desses frascos, colocámos um microscópio que está ligado a um projetor que vai transmitindo o crescimento das células no centro da mesa e em simultâneo.

G. – E qual é a reflexão por detrás do “Anti-Marta”?

M. M. – Esse foi o segundo projeto que realizei em conjunto com o Luís [marido de Marta de Menezes]. Inspirámo-nos num cientista que tinha feito algumas experiências com transplantação de pele nos anos 60. Ao assistirmos a uma palestra desse cientista, decidimos fazer um transplante de pele com base nas suas experiências. A peça acabou por ser, então, o nosso corpo. Como tínhamos conhecimento do resultado das experiências daquele cientista, já sabíamos que íamos rejeitar o tal pedacinho de pele que iríamos transplantar. Até sabíamos que eu iria rejeitar primeiro que o Luís, pois, como temos filhos em comum, o meu corpo já tinha estado em contacto com algumas das proteínas que ele produz. Para mim, enquanto artista, isto foi absolutamente fundamental na proposição de pensar aquilo que eu te dizia há pouco. O nosso sistema imunitário, mesmo separado da nossa autoconsciência, determina o que nós somos e o que não somos. Ao rejeitar a pele do Luís, consegui uma autoafirmação de identidade que não estava associada ao nosso cérebro. Para apresentarmos ao público, fizemos um documentário em que falamos de nós, daquilo que somos e da nossa relação artista-cientista. Também gravámos a cirurgia e decidimos projetá-la, mais uma vez, numa mesa para as pessoas verem. Aliás, se colocarem o braço por debaixo da projeção, conseguem ver a cirurgia a acontecer no seu próprio braço. Felizmente, o Luís é mais romântico do que eu, mas também é imunologista, e por isso viu a rejeição como algo pequeno, temporário e quase que negligenciável. Para ele, o importante foi a consequência dessa rejeição, pois o nosso corpo produziu anticorpos em resposta a ela. Ou seja, eu sou a única pessoa no mundo que tem uma molécula, criada pelo meu corpo, em resposta a uma tentativa de transplante de pele do Luís, e que age como uma memória ou como um sexto sentido que vai sempre reconhecer aquela pessoa. É um compromisso mais longo do que um casamento [risos]!

G. – Como garantes que o público vá interpretar essas peças como arte e não como ciência?

M. M. – A única coisa que posso fazer enquanto artista é propor uma forma que agirá como um dispositivo. Quando eu decido que não deve haver apenas um documentário sobre a nossa relação, mas incluir também uma mesa onde a cirurgia é projetada, crio um dispositivo que permite às pessoas refletir sobre as mesmas coisas que eu refleti. Não vejo as peças artísticas como uma forma de transmitir conhecimento. Vejo-as como dispositivos de criação de conhecimento no público.

G. – A bioarte pode levantar questões éticas. De que forma?

M. M. – Trabalhar um meio vivo implica questões éticas por natureza. Quer seja com o objetivo de criar conhecimento científico, quer seja para produção artística. Mas existem partes dessa questão que acho importante clarificar. A maioria das pessoas assume que as questões éticas decidem o que é bom e o que é mau. E a ética não é isso. Em ciência existem custos, como por exemplo, a vida dos organismos. Vais estar a sacrificar a vida de um organismo para um benefício que não é necessariamente para ele. Agir de forma ética é problematizar aquilo que estás a sacrificar com os benefícios que vais ter. As decisões que tu tomas têm que ser baseadas nesse contrabalanço das coisas, porque senão não tens justificação. Não é uma questão de moral. Tens de definir os teus critérios e, ao fazê-lo, conseguirás perceber se o benefício que vais atingir é mais válido do que o sacrifício. Em termos morais, esses critérios nem sempre estão claros. A moral pressupõe determinações estabelecidas que não têm que ver com o balanço entre ganhos e benefícios. A ética não pode funcionar com esse tipo de predisposições. Arte e biologia não têm, necessariamente, de ter isso como foco, mas também não conseguem abster-se de ser uma questão ética, no sentido em que tu não te podes apropriar da vida de outro organismo sem teres esse sacrifício em mente. As minhas peças de arte não são sobre a minha concórdia ou discórdia com determinado aspeto. Acredito na liberdade de expressão, na liberdade pensamento. Portanto, com as minhas peças, não quero ditar o que é certo ou errado. Quero antes alertar as pessoas de que existem outras maneiras de ver as coisas e que implicam esse contrabalanço. Hoje em dia, já existem tecnologias que nos permitem reduzir o sacrifício de animais a um mínimo. Há 100 anos, isso nem era uma preocupação.

G. – Quais as oportunidades conceptuais e estéticas que as ciências biológicas podem oferecer para a representação visual nas artes?

M. M. – Curiosamente, a ciência trabalha muito com o invisível. Por sua vez, a arte trabalha com conceitos que não são visíveis, mas que existem. Ao unirmos as duas, criamos uma espécie de híbrido, pois existe uma verdadeira troca de estratégias de formalização. Eu, artista, consigo atribuir uma dimensão mais conceptual ao que os cientistas estão a fazer, atribuindo valores até emocionais, e eles conseguem dar-me formas de visualizar coisas que não são visíveis de uma forma tão direta, como os dados estatísticos ou os objetos de pequena escala.

G. – Como é que a Cultivamos Cultura surgiu na tua vida e de que forma esta associação promove a experimentação em artes visuais?

M. M. – A Cultivamos Cultura surgiu na altura que regressei a Portugal. Sabia que não ia continuar a dar aulas, mas senti necessidade de manter o contacto com os meus pares. Precisava de continuar a falar com pessoas que compreendessem as minhas preocupações artísticas e as questões que estão ligadas à minha área de trabalho. Ao fundar a Cultivamos Cultura quis atrair essa comunidade a Portugal, mas também quis aumentar a massa crítica de pessoas que tivessem o mesmo tipo de aproximação às artes que eu. A primeira fase da Cultivamos Cultura passou por convidar algumas pessoas e dar a conhecer ao público aquilo que estava a acontecer. À medida que o tempo progredia, a associação começou a ter mais reputação a nível internacional e, hoje em dia, fazer uma residência artística na Cultivamos Cultura, já é algo bom de se ter no currículo. A Cultivamos Cultura é um espaço de reputação inequívoca para o desenvolvimento de projetos que tenham output [saída]. Os artistas que vêm trabalhar connosco conseguem expor o seu trabalho, seja em Portugal ou lá fora.

G. – Através da associação, criaste uma conferência intitulada Femmeeting. Qual a importância desse projeto e de que forma sentes que as mulheres se têm destacado no campo da arte e da ciência?

M. M. – A história da Femmeeting é bastante curiosa, porque foi uma coisa que surgiu acidentalmente. Enquanto mulher na área artística, talvez seja um pouco mais sensível às omissões dos trabalhos das mulheres artistas que existem endemicamente pelo mundo fora [risos]. Mas, na verdade, a Femmeeting surgiu ainda antes de ter essa consideração. Ao ter uma conversa com uma colega minha, a Dalila Honorato, percebi que a Cultivamos Cultura tinha uma rede extraordinária de mulheres das áreas da arte, ciência e tecnologia, que faziam trabalhos absolutamente espetaculares. Era uma rede maior do que aquela que eu imaginava e achei que seria importante que estas mulheres se conhecessem. É sempre difícil encontrarmo-nos com pessoas que possam vir a ter impacto na nossa vida profissional. É difícil, porque não conseguimos controlar com quem nos vamos encontrar. Posto isto, enquanto diretora da Cultivamos Cultura, percebi que tinha o poder de criar esse mesmo encontro. Juntamente com a Dalila, decidimos o formato que seria mais adequado a esse encontro, sem cairmos numa hierarquia ou numa formalização de relações que às vezes são mais proibitivas do que condutivas. Fizemos uma lista de 40 mulheres e depois achámos que deveríamos realizar uma open call para descobrirmos e chegarmos a mais artistas. A comunidade acabou por se formar de uma maneira muito orgânica. As mulheres responderam-me e a experiência foi absolutamente extraordinária. Com esta conferência, nunca nos sentimos sozinhas. As mulheres que aparecem nos vários encontros têm a perfeita consciência de que, quando vêm ao evento, podem sentir-se seguras. Podem rir-se à gargalhada, ainda que seja uma conferência formal. Não existem julgamentos nem constrangimentos. Já para não falar na qualidade dos projetos que foram apresentados. No total, tivemos 70 mulheres na primeira Femmeeting e não havia ninguém que não tivesse trabalhos acima da média. Por norma, as mulheres têm 10 minutos para falarem sobre o seu projeto. O que acontece depois das apresentações é que é verdadeiramente impactante. Surgem as conversas, surgem as ligações entre projetos, surgem as ideias para os projetos de futuro, tudo pode acontecer! Hoje em dia, sei que essas mulheres se sentem muito mais confiantes.