No dia 28 de dezembro de 1895, por volta das 6h30, a coluna militar comandada por Mouzinho de Albuquerque, composta por cerca de meia centena de oficiais e praças, avistava Chaimite, aldeia santa dos vátuas, na qual o rei do Estado de Gaza, Gungunhana, se encontrava. O governador militar do distrito de Gaza considerava que só através do seu aprisionamento, ou morte, seria possível garantir a soberania portuguesa sobre os territórios do sul de Moçambique.

Após conseguir entrar na aldeia, Albuquerque grita o nome do Leão de Gaza, como era também conhecido, que saiu de uma das cerca de trinta palhotas que compunham a povoação. Quando avista Gungunhana, o governador militar obriga o rei a sentar-se no chão e manda fuzilar dois dos seus guerreiros: Manhune, por “ter sido sempre inimigo dos portugueses”, e Queto, que fora o “único irmão do Muzila [pai de Gungunhana] que quisera a guerra contra nós [portugueses] e o único que fora ao combate de Coolela”, descreveu o militar.

A atitude de força é justificada por Mouzinho de Albuquerque no Relatório sobre a Prisão de Gungunhana, que o próprio escreveu, em 1896: “Se não mandasse matar ninguém, todos os cafres suporiam que ainda tinha medo do Gungunhana e voltariam a dizer: ‘Português é mulher, não mata ninguém’”. Esta ação militar teve ecos na metrópole e grava o seu nome na história de Portugal como o Herói de Chaimite.

Figura complexa, Mouzinho de Albuquerque tanto é visto como um soldado destemido e corajoso, como uma figura opressora e imprudente. Em 2016, no seu discurso de tomada de posse como presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai caracterizá-lo como um “herói português do século XIX”. Para o Exército Português, continua a ser uma personagem histórica louvada: o militar é o Patrono do Regimento de Lanceiros N.º 2 e, desde 1961, o Patrono da Arma da Cavalaria.

Investigadores como Miguel Cardina, do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, acreditam que se começam a verificar, cada vez mais, processos de revisão histórica. Ainda assim, advogam que a descolonização das mentalidades ainda tem um longo percurso pela frente.

Mouzinho de Albuquerque, Relatório sobre a Prisão de Gungunhana (1896)

“Chamei-o muito d’alto no meio d’um silencio absoluto, preparando-me para lançar fogo à palhota, caso ele se demorasse, quando vi sair de lá o Régulo Vátua, que os tenentes Miranda e Couto reconheceram logo por o terem visto mais d’uma vez em Manjacaze. Não se pode fazer ideia da arrogância com que ele se apresentou e do tom desdenhoso com que respondeu às primeiras perguntas que lhe fiz. Mandei-lhe prender as mãos atrás das costas por um dos dois soldados pretos e disse-lhe que se sentasse. Perguntou-me onde, e como eu lhe apontasse para o chão, respondeu-me muito altivo que estava sujo. Obriguei-o então à força a sentar-se no chão (coisa que ele nunca fazia), dizendo-lhe que ele já não era Régulo dos Mangúnis mas um matonga como qualquer outro”

“Na prática, a captura de Gungunhana resulta de um ato de desobediência militar”, conta Paulo Jorge Fernandes, investigador do Instituto de História Contemporânea da NOVA FCSH e autor da biografia Mouzinho de Albuquerque: um soldado ao serviço do império (2010). A época do ano não permitia as melhores condições para prosseguir a campanha, e António Enes, então comissário régio e superior hierárquico de Albuquerque, aconselha o militar a regressar a Lourenço Marques, atual Maputo. No entanto, “Mouzinho sonhava [e tinha], de facto, uma espécie de obsessão pelo aprisionamento do rei de Gaza, que significava para ele, a título pessoal, um triunfo e um grande destaque que ambicionava para a sua carreira”, explica o investigador.

Para além das condições adversas, as tropas portuguesas estavam em desvantagem numérica significativa: contra a meia centena de soldados portugueses, encontravam-se, em Chaimite, cerca de duas a três centenas de guerreiros vátuas. Dadas estas circunstâncias, a captura é vista, em simultâneo, como um ato heroico e destemido, e uma ação imprudente e arriscada. “Bastava alguém ter perdido o controlo da situação, e os soldados portugueses seriam chacinados”, atesta Paulo Jorge Fernandes. Ainda assim, a memória da heroicidade de Mouzinho de Albuquerque parece ter suplantado a imprudência da ação.

O contexto histórico em que é feita a captura também pode ajudar a compreender a mística depois construída em torno da ação militar. “De África, até então, só se acumulavam derrotas”, começa por explicar o investigador, “e antes de Chaimite [as tropas portuguesas] conseguem um conjunto de resultados operacionais altamente positivos, algo que até então nunca tinha acontecido”.

As vitórias portuguesas, em 1895, nos combates de Marracuene (2 de fevereiro), Magul (7 de setembro), Coolela ( 7 de novembro) e o incêndio de Manjacaze (11 de novembro) constituíram um virar de página para as tropas que, habitualmente, registavam pesadas derrotas. Neste contexto, a captura do rei de Gaza era um objetivo operacional, porque significava derrotar o inimigo e estimular a afirmação da soberania portuguesa no sul de Moçambique.

Após a captura, Gungunhana é feito prisioneiro, juntamente com sete das suas esposas e alguns membros da sua família e companheiros, e são transportados para Lourenço Marques. Em janeiro de 1896, são enviados para Lisboa, onde são “exibidos” pelas ruas. Após um período aprisionado no Forte de Monsanto, Gungunhana é separado das suas esposas, porque os “bons costumes” condenavam a poligamia, e juntamente com Godide, Molungo e Zichacha, é levado para o exílio em Angra do Heroísmo, nos Açores.

Com o objetivo de “civilizar” os prisioneiros de guerra, Gungunhana e os seus companheiros adotam as vestes europeias e são alfabetizados. Em 1899, são batizados e adotam nomes cristãos: o rei de Gaza é batizado como Reinaldo Frederico, Godide adota o nome de António, Molungo é batizado como José, e Zichacha passa a adotar o nome de Roberto. Em 1906, Gungunhana acaba por falecer no exílio.

As apropriações do herói: da monarquia ao regime democrático

Mouzinho de Albuquerque é uma das múltiplas personagens históricas associadas às Campanhas de “Pacificação” em África, em torno das quais vai ser construído um imaginário de heroísmo. No caso do militar da Cavalaria, este imaginário é edificado, sobretudo, a partir da captura de Gungunhana, em Chaimite, em 1895. No entanto, a apropriação das suas ações vai percorrer vários regimes e períodos da história nacional.

“Se há uma linha estrutural que atravessa o Portugal contemporâneo até 1974/75 é a defesa intransigente da presença portuguesa nas colónias do Império Colonial, sobretudo, em África”, defende Paulo Jorge Fernandes. O investigador sustenta que tanto a monarquia, como a Primeira República e o Estado Novo, regimes que tiveram em comum a defesa do colonialismo e o militarismo, vão olhar para a figura do militar como um dos construtores da ideia de império. “Aos olhos da época, [os feitos de Mouzinho de Albuquerque] foram vistos como extraordinariamente positivos, no sentido em que reforçavam a tal ideologia colonialista que foi comum a todos estes regimes”, explica.

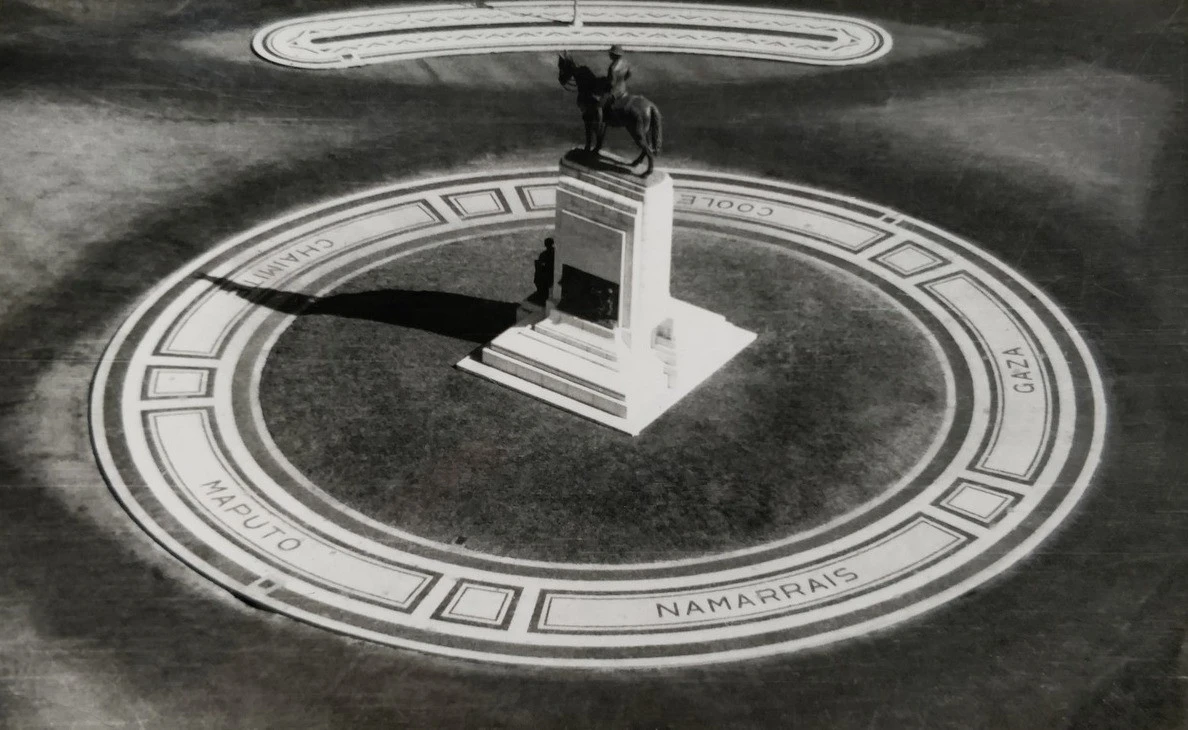

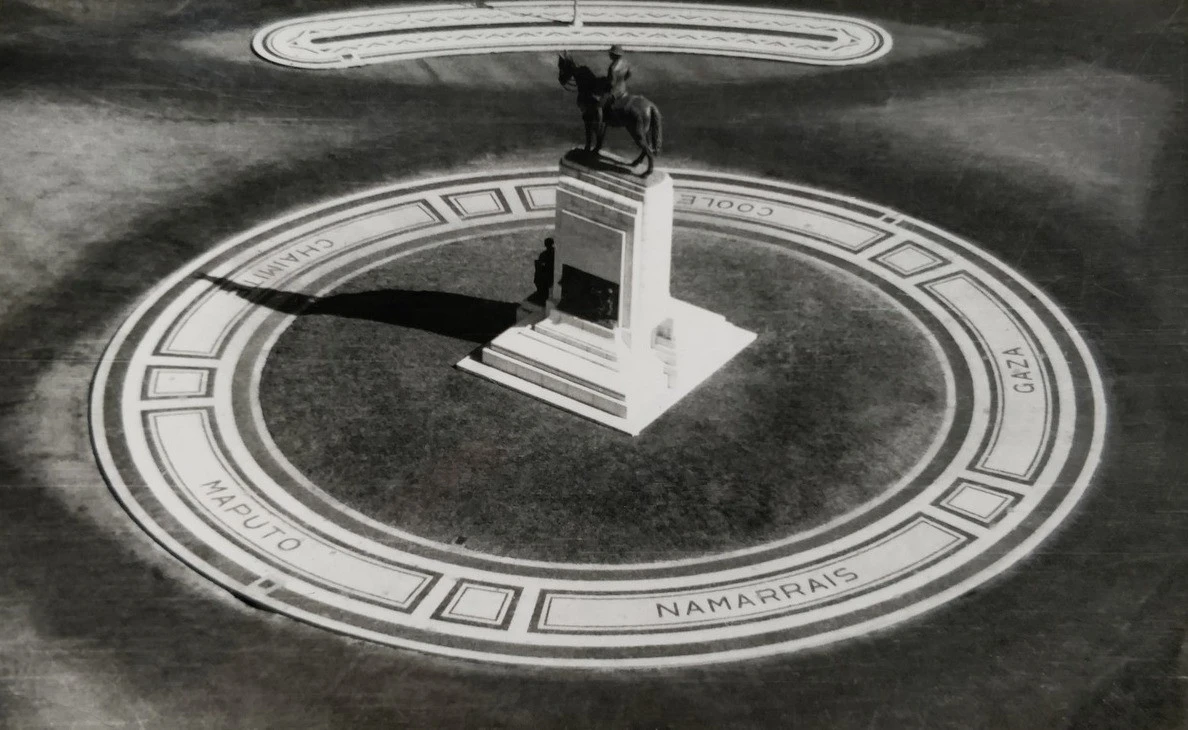

O investigador do CES, Miguel Cardina, também identifica esta transversalidade. O autor da obra O Atrito da Memória. Colonialismo, guerra e descolonização no Portugal contemporâneo atenta para o facto de que figuras como Mouzinho de Albuquerque eram vistas por um certo pensamento republicano como figuras que fizeram gestos patrióticos de defesa da pátria. “Depois, o Estado Novo vai intensificar este processo de glorificação”, explica, “basta pensar que, no centro da então Lourenço Marques, vigorava uma enorme estátua a Mouzinho de Albuquerque”.

O investigador refere-se à estátua equestre do militar, construída durante as primeiras décadas do Estado Novo, localizada na então Praça Mouzinho de Albuquerque, atual Praça da Independência. Em 1975, a estátua do militar foi derrubada e, posteriormente, substituída por uma estátua de Samora Machel. Hoje, a estátua equestre partilha o espaço da Fortaleza de Maputo com os “restos mortais” de Gungunhana, enviados, num ato simbólico, para Maputo, em 1985. “A figura do Mouzinho e a do Gungunhana representam dois lados de uma história colonial violenta, de conflito e de guerra”, atesta Miguel Cardina, “falar do Gungunhana é falar do nome que ficou associado à sua captura, e falar de Mouzinho é falar da captura que lhe deu a fama e glória”.

Descrito, frequentemente, em Portugal, como um “régulo”, Gungunhana é visto, em Moçambique, como um guerreiro que se opôs ao colonialismo português e que teve honras de herói nacional no âmbito do 10.º aniversário da independência. A investigadora do CES, Maria Paula Meneses, atesta que, em Portugal, constrói-se a ideia de que Gungunhana era um chefe pequeno e, por isso, é reduzido à categoria de régulo, quando, na verdade, era um rei com o mesmo estatuto do rei português. “Um dos grandes passos do processo colonial é criar a despersonalização: pensa-se que estes povos são selvagens e que não têm história”, explica.

A investigadora moçambicana acredita que a procura do contraditório seria um passo fundamental para a descolonização das mentalidades e da história. A académica oferece exemplos ilustrativos: no contexto moçambicano, as campanhas de pacificação são, na realidade, campanhas de ocupação, ao mesmo tempo que a Guerra Colonial representa, na verdade, a luta de libertação nacional. “Temos de perguntar sempre ao outro lado, não podemos nunca fazer uma história só numa perspetiva, [mas] nos livros oficiais não há contraditório”, defende.

“O próprio período democrático não vai ter um olhar crítico sobre aquilo que foi o processo colonizador ou as chamadas Campanhas de Pacificação”, diz Miguel Cardina. O autor atenta que a presença de figuras como a de Mouzinho de Albuquerque ainda marcam uma presença muito forte, não só no espaço público, através de monumentos ou nomes de ruas e praças, como também na paisagem memorial portuguesa.

Para o Exército Português, a figura de Mouzinho de Albuquerque continua a ser evocada como um símbolo tradicional. O militar é, desde 1961, o Patrono da Arma da Cavalaria e, todos os anos, no dia da Cavalaria, celebrado a 21 de julho, em memória da batalha de Macontene (1897), o militar é homenageado na sua vila natal, em Batalha.

Miguel Cardina acredita, no entanto, que se começam a verificar processos de revisão histórica. O investigador atesta que a frase utilizada para descrever Mouzinho de Albuquerque, no discurso de tomada de posse do presidente da República, em 2016, não seria hoje recebida da mesma forma. Ao mesmo tempo que considera esse tipo de discurso como algo que faz parte da “memória oficializada” e de um “senso comum” que continua a estar muito presente nas instâncias da rememoração deste passado, o autor crê que a afirmação seria, hoje, mais contestada.

O investigador do CES recorda as declarações do presidente da República, em 2018, sobre o massacre de Batepá, em São Tomé e Príncipe, as declarações de António Costa, em 2022, sobre o massacre de Wiriamu, em Moçambique, e os debates em torno da Praça do Império e de Padre António Vieira. “Entre 2016 e 2023, muita coisa aconteceu e vários debates eclodiram sobre a memória colonial e a necessidade da descolonização do espaço público, que contribuíram, de alguma maneira, para a desnaturalização desse tipo de discurso”, conclui.

O Exército Português foi contactado para responder sobre o que representa a figura de Mouzinho de Albuquerque para a instituição militar, hoje. Contudo, não houve retorno da instituição até à publicação deste trabalho. O Gerador mantém os canais de resposta abertos para atualização deste texto.

A ascensão numa família de militares e a formação do herói colonial

Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque nasceu na vila da Batalha, no distrito de Leiria, em 1855. Ainda adolescente, alista-se como voluntário no Regimento de Cavalaria n.º 4, passando depois pela Escola do Exército e pelo Real Colégio Militar. A carreira das armas parecia afigurar-se um destino natural para o leiriense, tendo em conta as suas origens familiares: o seu pai, José Diogo Mascarenhas Mouzinho de Albuquerque, e avô paterno, Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, também tinham enveredado pela carreira militar.

No final da década de 1870, matricula-se nas Faculdades de Matemática e Filosofia da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra sem, contudo, deixar para trás a vida militar. “A tendência intelectual nunca foi suficientemente forte para se impor à atração que [Mouzinho de Albuquerque] tinha pelo mundo do exército e pelo Regimento de Cavalaria onde exercia a sua atividade”, sustenta Paulo Jorge Fernandes.

O militar não chega a concluir o curso universitário e, em 1886, é escolhido para exercer um cargo administrativo, ainda que associado às suas funções militares, no Caminho-de-Ferro de Mormugão. Dois anos mais tarde, é nomeado secretário-geral do governo do Estado da Índia. Paulo Jorge Fernandes clarifica que a nomeação se trata de uma decisão administrativa e burocrática, não representando qualquer distinção atribuída ao militar português. “Nesta altura, [Mouzinho de Albuquerque] era um obscuro militar em início de carreira que não se distinguia dos demais camaradas de armas por nenhum feito extraordinário”, atenta o investigador.

Apesar de ter permanecido na Índia durante cerca de quatro anos, o professor auxiliar do Departamento de História da NOVA FCSH atesta que Mouzinho de Albuquerque não se distingue de forma particular nos cargos que desempenha. Ainda assim, este período permite-lhe adquirir um maior conhecimento do que era a vida militar fora da metrópole. “Apassagem pela Índia representa um passo importante naquilo que se pode considerar o início de um cursus honorum de um militar que vai ficar adstrito a uma carreira no exército colonial”, explica o docente.

Em 1890, o militar é exonerado do cargo que ocupava no governo do Estado da Índia e é nomeado governador do distrito de Lourenço Marques, atual Maputo. É esta nova responsabilidade que leva Mouzinho de Albuquerque a Moçambique, pela primeira vez. A nomeação ocorre cerca de meio ano após o Ultimato Britânico, enviado a Portugal em julho, e, neste contexto, o cargo representava um “desafio importante”, diz Paulo Jorge Fernandes.

O historiador explica que as potências coloniais europeias, em particular, a Grã-Bretanha, estavam interessadas em controlar o sul do território moçambicano e pretendiam, por isso, expulsar os portugueses. Neste contexto, Lourenço Marques revela-se uma zona sensível e o cargo de governador acarretava uma grande responsabilidade. “Naquele período, [Mouzinho de Albuquerque] deixa de ser um simples funcionário administrativo e passa a ser um militar que vai ter de administrar e comandar, talvez, a zona mais sensível do império português”, esclarece o investigador.

É através desta nomeação que Mouzinho de Albuquerque passa a ocupar um dos principais palcos da ação colonial portuguesa neste período. Ainda assim, o militar não chega a terminar o seu mandato, cessando funções em janeiro de 1892, altura em que regressa a Lisboa. Vai regressar a Moçambique para combater e liderar algumas Campanhas de “Pacificação”, a partir de 1895.

A contextualização...

No século XIX, as grandes potências colonizadoras europeias vão disputar a partilha de África. Segundo o pensamento colonial, o continente passou a ser perspetivado como o “derradeiro continente a ser descoberto e reconhecido”, atendendo ao seu potencial económico, como explicam os historiadores Paulo M. Dias e Roger Lee de Jesus, no podcast Falando de História. A Grã-Bretanha, a França e a Alemanha são algumas das nações que se destacam entre aquelas que vão entrar em força nos territórios africanos. No caso português, a independência do Brasil significou uma perda no sistema colonial e impulsionou a procura de novos mercados e a exploração de outros territórios que estavam sob a alçada da coroa.

A disputa de zonas de influência e a ocupação dos territórios africanos intensificou-se nas últimas décadas do século XIX, sobretudo, após a Conferência de Berlim, realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, que foi convocada para regular o comércio colonial e definir como seria feita a colonização do continente. Nela, as potências europeias vão afastar-se de forma definitiva do princípio dos “direitos históricos”, defendidos por Portugal, e passar a aplicar o princípio de “ocupação efetiva”. Este novo entendimento exigia de qualquer Estado a posse real do território sobre o qual reclamasse a sua soberania.

É no contexto da Conferência de Berlim que surge o projeto da África Meridional Portuguesa, conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa, que representava as intenções portuguesas de unir os territórios compreendidos entre Angola e Moçambique numa só colónia. Este projeto vai colidir com as pretensões britânicas de ligar o Cabo, na África do Sul, ao Cairo, no Egito. A colisão de interesses culmina com o Ultimato Britânico, a 11 de janeiro de 1890: Portugal teria de sair da zona de litígio ou travaria guerra com Inglaterra. Sem força militar e económica para fazer face aos britânicos, o país acaba por ceder, mas a decisão é sentida como uma humilhação nacional e impulsiona ainda mais a corrida portuguesa a África.

No caso de Moçambique, em meados da década de 1890, a presença portuguesa no território encontra-se muito fragmentada. Destaca-se Lourenço Marques, atual Maputo, Inhambane, Sofala, Quelimane, Maganja da Costa, a Ilha de Moçambique e a Ilha do Ibo. Com o objetivo de efetivar a ocupação portuguesa dos territórios, no espírito da Conferência de Berlim, Portugal vai organizar as então designadas “Campanhas de Pacificação”. Neste contexto, Moçambique destaca-se como um dos territórios coloniais mais importantes devido à derrota de Gungunhana, rei dos vátuas, etnia do centro-sul, e a respetiva submissão do Império de Gaza, que tocava, a norte, com o Vale do Zambeze.

O investigador integrado do Instituto de História Contemporânea, Paulo Jorge Fernandes, explica que, em outubro de 1894, os vátuas atacam Lourenço Marques e por pouco os portugueses não são expulsos do território. “Foi por um triz que Portugal não perde Lourenço Marques, toda a história do país teria sido diferente”, argumenta. Pouco depois, o Governo português percebeu o perigo de deixar a cidade desguarnecida e nomeia um comissário régio para Moçambique: António Enes, que vai ter a função de organizar política, administrativa e, sobretudo, militarmente, aquela região.

Em articulação com o Governo e o ministro da Guerra, em Lisboa, António Enes vai estabelecer um plano que vai assentar, sobretudo, no reforço militar da região. Com o objetivo de conquistar e “pacificar” o sul, vão ser dinamizadas várias campanhas militares e é neste contexto que a figura de Mouzinho de Albuquerque emerge e ganha protagonismo.

As Campanhas de “Pacificação” em África

Em 1894, Mouzinho de Albuquerque regressou a Moçambique para participar nas ações militares que têm como objetivo o controlo do sul do território. No seu conjunto, as Campanhas de “Pacificação”, que perduram para além da Primeira Guerra Mundial, vão representar ações militares de afirmação de soberania portuguesa, inseridas dentro do espírito da ocupação efetiva, como discutido na Conferência de Berlim, em 1875. O papel de Mouzinho de Albuquerque será o de combater e liderar algumas destas campanhas, primeiro no sul, e depois no norte do território moçambicano.

A primeira grande operação militar na qual está presente é o combate de Coolela, em novembro de 1895. Os inimigos das tropas portuguesas eram então as tropas vátuas, que vão perdendo terreno e recuando com a acumulação de algumas derrotas. O militar português participaria em campanhas como a de Gaza (1895 e 1897), contra os guerreiros vátuas, e a dos Namarrais (1896–1897), contra os macuas do norte de Moçambique. No entanto, será a captura do rei de Gaza, Gungunhana, que irá conferir uma maior visibilidade e o estatuto de “herói” ao militar português.

O investigador Paulo Jorge Fernandes explica que é neste período que os territórios africanos sob alçada portuguesa passam a ser vistos como partes integrantes do império. “Até então, África era algo distante, e as pessoas tinham uma relação difícil com estas regiões do império português, visto que não havia uma ocupação do território”, contextualiza. Através das campanhas militares, a ocupação dos territórios conquistados começa a ser estimulada.

Mouzinho de Albuquerque passa, assim, a fazer parte da geração de militares que, à época, ficaria conhecida como africanista, tornando-se num dos militares que vão fazer o cursus honorum da sua carreira, não no Exército metropolitano, mas no Exército colonial. Paiva Couceiro e o Marechal Gomes da Costa, que chega a ser presidente da República, em 1926, são alguns dos militares que vão também ter grande destaque neste contexto.

“Há um conjunto de oficiais do Exército que, de facto, se vai distinguir pela defesa do império português, que passa a fazer parte integrante do espírito da nação portuguesa”, dá conta o investigador, “é aqui que se começa a construir esse laço e a ideia de pertença a um coletivo, do Minho até Timor, como depois se veio a propagandear”.

Um operacional a ocupar um cargo administrativo

Em 1896, Mouzinho de Albuquerque é nomeado governador-geral e comissário régio de Moçambique. A investigadora moçambicana do CES, Maria Paula Meneses, enfatiza que, apesar do protagonismo concedido ao militar, Mouzinho de Albuquerque não se destaca como administrador ou teórico colonial: António Enes é o “homem político” que possui, de facto, uma “visão colonial coerente”. Também Paulo Jorge Fernandes traça distinções entre os dois governadores. “Ao contrário de António Enes, que era, sobretudo, um civil e um político, Mouzinho é um militar e um homem do terreno”, explica, “não tem ambições políticas: é um operacional que está [no território] para cumprir uma função.”

Ainda assim, o militar português lamentava que os comissários régios e governadores não possuíssem maior poder e autoridade para levar a cabo os planos preconizados. No relatório que redigiu sobre a sua administração, Moçambique: 1896-1898, Mouzinho de Albuquerque dá conta de que o seu principal foco foi assegurar a ocupação efetiva dos territórios conquistados pelos portugueses. Nesse sentido, a ocupação militar era indispensável para o governador, que justificava este regime com base na sua eficácia no combate às revoltas locais.

“Quando se está organizando um país, em risco de ter de combater revoltas que surgem de um momento a outro, evidencia-se que a autoridade deve, quanto possível, estar concentrada nas mãos de um só e nunca dividida por diversos, o que dá lugar a conflitos, complicações no serviço e muita demora na execução das ordens”, escrevia o militar. Ao mesmo tempo, argumentava que o “estado do tesouro da metrópole não lhe permitia contar com o necessário auxílio pecuniário” para executar os seus planos.

“Logo que assumi o governo a minha preocupação principal foi tornar efetiva a posse e domínio português em todo o território que de direito nos pertencia. Mostra a experiência que, em África, toda a tentativa de posse que não seja procedida por uma ação de força e seguida de uma ocupação que imponha respeito, ou antes medo, a todos que tentem revoltar-se, é sempre malsucedida. Na província de Moçambique houve numerosos e frisantes exemplos que abona esta regra geral e o mesmo tem sucedido nos países vizinhos, por diversas vezes”

Mouzinho de Albuquerque, Moçambique 1896 — 1898

Vários autores, nomeadamente o académico norte-americano Douglas L. Wheeler, destacaram que as soluções encontradas para os problemas identificados por Mouzinho de Albuquerque, em Moçambique, eram significativamente nacionalistas e conservadoras. “Mouzinho visionou uma colónia próspera, baseada principalmente na riqueza agrícola, cuja economia estaria firmemente nas mãos de cidadãos portugueses e do Governo”, descreve o autor, acrescentando que, para o militar, a “maior esperança para a consolidação do domínio dos portugueses residia naquilo a que chamava ‘nacionalização’ da economia de Moçambique”. Essa nacionalização deveria estender-se a todos os setores, pelo que o desenvolvimento do comércio, indústria e agricultura sob esse signo assumiam uma grande importância para o comissário régio.

O crescimento da população portuguesa nos territórios ocupados era considerado pelo governador, no entanto, como a “única base sólida e real da nacionalização do território”. No relatório, o militar recorda que, até 1894, a ocupação de Moçambique resumia-se a “uma estreita faixa de litoral, à exceção de alguns pontos isolados no interior”. Já em 1896, o governador considerava que o território a sul estava “perfeitamente sossegado”, ainda que não pudesse dizer o mesmo do território a “norte do Zambeze”.

“Em meados de março de [18]96, estava o Maputo reduzido à mais inteira e efetiva vassalagem e ocupado por forças suficientes para prevenirem qualquer tentativa de restauração da perdida independência; as terras de Lourenço Marques, estabelecidas as circunscrições, iam-se a pouco e pouco repovoando dos que a rebelião afugentara; em Gaza não havia sintoma algum de revolta e o comércio afluía ali; os povos de Inhambane, livres do receio dos vátuas e ao mesmo tempo testemunhas da enorme superioridade guerreira dos brancos, demonstravam cada vez mais a sua completa submissão ao Governo, não só na regularidade com que pagavam o imposto, mas na prontidão com que se prestavam a abrir estradas, fornecer carregadores, enfim, a tudo que chamam trabalho do rei. Parecia, portanto, que o sul estava perfeitamente sossegado […]. Não sucedia, porém, o mesmo nos territórios administrados diretamente pelo Governo ao norte do Zambeze”

Mouzinho de Albuquerque, Moçambique 1896–1898

As políticas de emigração para os territórios ocupados eram também destacadas: para colonizar e ocupar de forma efetiva o território, Mouzinho de Albuquerque defendia uma política oficial que desencorajasse a emigração de camponeses pobres e degredados. O militar acreditava que era antes necessário proceder a uma “seleção escrupulosa dos colonos”, pelo que recomendava ao Governo a criação, em Portugal, de uma agência de emigração para Moçambique. “Sucede, por vezes, como ainda em janeiro de 1897, chegar mais de um cento de colonos, a maior parte sem ofício ou profissão definida”, escrevia, “isto não é colonizar, povoar ou nacionalizar, é apenas fazer um estendal de misérias”. Era, por isso, considerado necessário estimular a fixação de artífices ou pequenos comerciantes com algum capital e escolaridade.

“Sucede, porém, que talvez por serem os requerimentos apresentados e informados pelos governadores civis, que são autoridades essencialmente políticas, à grande parte dos indivíduos que alcançam passagens para o Ultramar faltam as condições necessárias para darem uns bons colonos. Mais de uma vez lembrei ao Governo estabelecer em Portugal uma agência de emigração para Moçambique. Correspondendo-se esta diretamente com as autoridades locais e administradores dos concelhos e municipalidades, era-lhe fácil proceder aqui a uma seleção escrupulosa dos colonos por forma que, chegados estes ao seu destino, fossem logo empregados. Assim, a pouco e pouco iria crescendo a população portuguesa, única base sólida e real da nacionalização do território”

Mouzinho de Albuquerque, Moçambique 1896–1898

No que diz respeito a questões raciais, Douglas L. Wheeler destacou que o militar considerava os portugueses como uma “raça superior” e, na sua generalidade, os povos africanos eram vistos como “bárbaros selvagens”. Para além de advogar o aumento da população portuguesa nos territórios conquistados, o governador reivindicava um sistema jurídico diferente para “classes de indivíduos” distintos: “europeus e seus descendentes brancos”; “mestiços africanos, asiáticos e indígenas dessas proveniências assimilados aos europeus”; e “indígenas africanos e asiáticos não assimilados”, conforme escreveu no relatório. Segundo o comissário régio, as nações estrangeiras escarneciam de um país que “tem para os indígenas o mesmo código penal e o mesmo código de processo que para os brancos”.

“O homicídio voluntário cometido por um preto contra outro preto ou contra um branco é considerado, pela lei, como um crime de igual natureza quando, na realidade, é inteiramente diferente, visto que, sendo a ofensa à sociedade a base do direito de punir, a gravidade dessa ofensa é muito diversa nos dois casos apontados. Além disso, a natureza das penas tem de ser adequada à natureza dos criminosos, e aplicar a selvagens as penalidades de um país civilizado, em que a sensibilidade e a consciência moral dos homens é inteiramente diferente, é o cúmulo do contrassenso”

Mouzinho de Albuquerque, Moçambique 1896–1898

Por outro lado, a falta de capital e de trabalhadores da metrópole, entre outros fatores, faz com que o “trabalho indígena” seja estimulado. “[Os portugueses] criam um sistema em que os indígenas são obrigados a trabalhar para pagar impostos”, explica Maria Paula Meneses. Segundo a investigadora, o trabalho era instrumentalizado como forma de “educar os indígenas para que, supostamente, começassem a ser iguais aos brancos”, visto que estes últimos eram considerados como aqueles que eram verdadeiramente “civilizados”.

“As condições climáticas da província de Moçambique, com exceção talvez de alguns pontos de Manica e Lourenço Marques, tornam impossível o aproveitar o emigrante europeu, não só como operário agrícola, mas em muitos serviços violentos, aos quais não resiste naqueles climas. Para estes, portanto, é indispensável o indígena, cabendo ao europeu o papel apenas dirigente”

Mouzinho de Albuquerque, Moçambique 1896–1898

Segundo Paulo Jorge Fernandes, os anos de 1897 e 1898, correspondentes aos últimos anos de Mouzinho Albuquerque como governador-geral e comissário régio, foram um “período particularmente conturbado” da vida do militar. Em 1897, o militar viaja a Lisboa, onde é vitoriado como herói, e a sua proximidade com o rei D. Carlos I leva-o, a seu pedido, a viajar pela Europa exercendo funções diplomáticas.

Quando regressa a Moçambique, em 1898, há um novo governo em Lisboa, liderado por José Luciano Castro. “O Governo era agora progressista, menos conservador, e tem uma perspetiva do envolvimento do Exército português em África diferente do anterior Governo”, explica o investigador. Na prática, o poder político limita as funções de comissário régio e Mouzinho de Albuquerque sente-se “traído” e “desautorizado”. É neste contexto que o militar apresenta a sua demissão, que o Governo aceita, em julho de 1898.

O regresso a Lisboa e o suicídio contestado

Em 1898, Mouzinho de Albuquerque regressa a Lisboa como um simples major de cavalaria. O poder político, que contava agora com diferentes protagonistas, deixara de publicitar as ações do militar que, no ano anterior, tinha sido recebido como um herói na capital portuguesa. “[Mouzinho de Albuquerque], que tinha estado no principal centro do exército português na segunda metade do século XIX, chega a Lisboa como um simples soldado, sem qualquer tipo de honrarias ou distinção”, explica Paulo Jorge Fernandes.

Ainda assim, no mesmo ano em que regressa à capital, D. Carlos I nomeia-o tutor e conselheiro do príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, auxiliando-o em assuntos de ciência militar e virtudes marciais. Segundo o investigador, o cargo honorífico mostrava a grande confiança e proximidade que o militar tinha com o monarca. “[Mouzinho] era uma figura lá de casa, era alguém que ia ao palácio e que convivia com a família real”, explica.

“Se para descanso de seu espírito vaticinasse a Vossa Alteza um futuro risonho de despreocupações e gozos, faltaria por completo ao meu dever. Ao escolher-me para vosso Aio, disse-me El-Rei: ‘Faz dele um homem e lembra-te que há de ser Rei.’ Proporcionando a Vossa Alteza o conhecimento do que fizeram em África os seus mais leais servidores, apontando-lhe com seu exemplo, procurando temperar-lhe a alma para as mais duras provas por que pode vir a passar, não faço mais que cumprir as ordens de El-Rei e procurar, como tenho sempre feito, corresponder à confiança de Sua Majestade. A Vossa Alteza cumpre realizar as esperanças de seu Augusto Pai e nosso Rei, as esperanças de todos os Portugueses”

Carta de Mouzinho de Albuquerque ao príncipe herdeiro D. Luís Filipe, 1900/1901

Segundo António Mascarenhas Gaivão, autor da biografia Mouzinho de Albuquerque (2008), o militar almoçou com a família real no dia em que faleceu. Mouzinho ter-se-á suicidado numa carruagem alugada, quando seguia na estrada das Laranjeiras, em Lisboa, a 8 de Janeiro de 1902. No entanto, numa entrevista concedida à Lusa no âmbito do lançamento da sua obra, em 2008, o autor contestava a tese de suicídio. “Os atos corriqueiros que fez não indiciam a atitude dramática que tomaria poucas horas depois”, defendia.

Para além do almoço com a família real, Mouzinho de Albuquerque terá ido buscar livros que tinha mandado encadernar e foi ao oftalmologista. Além disso, o autor aponta que o cadáver de Mouzinho foi encontrado com duas balas na cabeça e o seu corpo estava caído para a frente quando deveria estar reclinado para trás. “Mouzinho incomodava muita gente, não só os republicanos e carbonários, como elementos dos próprios partidos monárquicos, tinha muitos inimigos em Lisboa”, defendia o autor. Ainda assim, Paulo Jorge Fernandes alerta para o facto de que não existem dados que possam corroborar empiricamente a tese de homicídio.