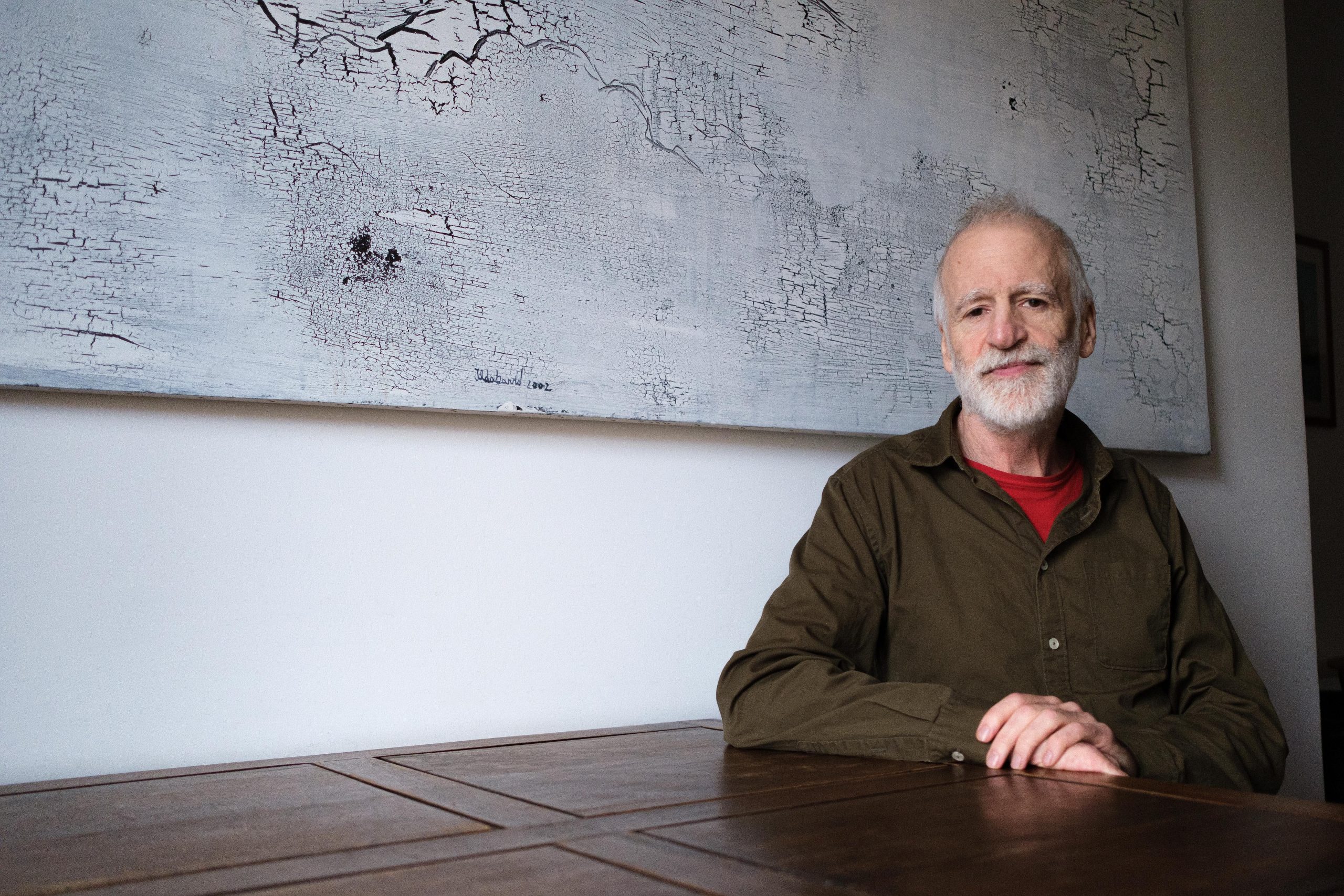

É escritor, investigador e tradutor. Para inglês, transpôs obras de Luís de Camões, Carlos Drummond de Andrade e Sophia de Mello Breyner, entre muitos outros nomes. Apesar disso, foi o trabalho que desenvolveu em torno de Fernando Pessoa que se tornou mais marcante.

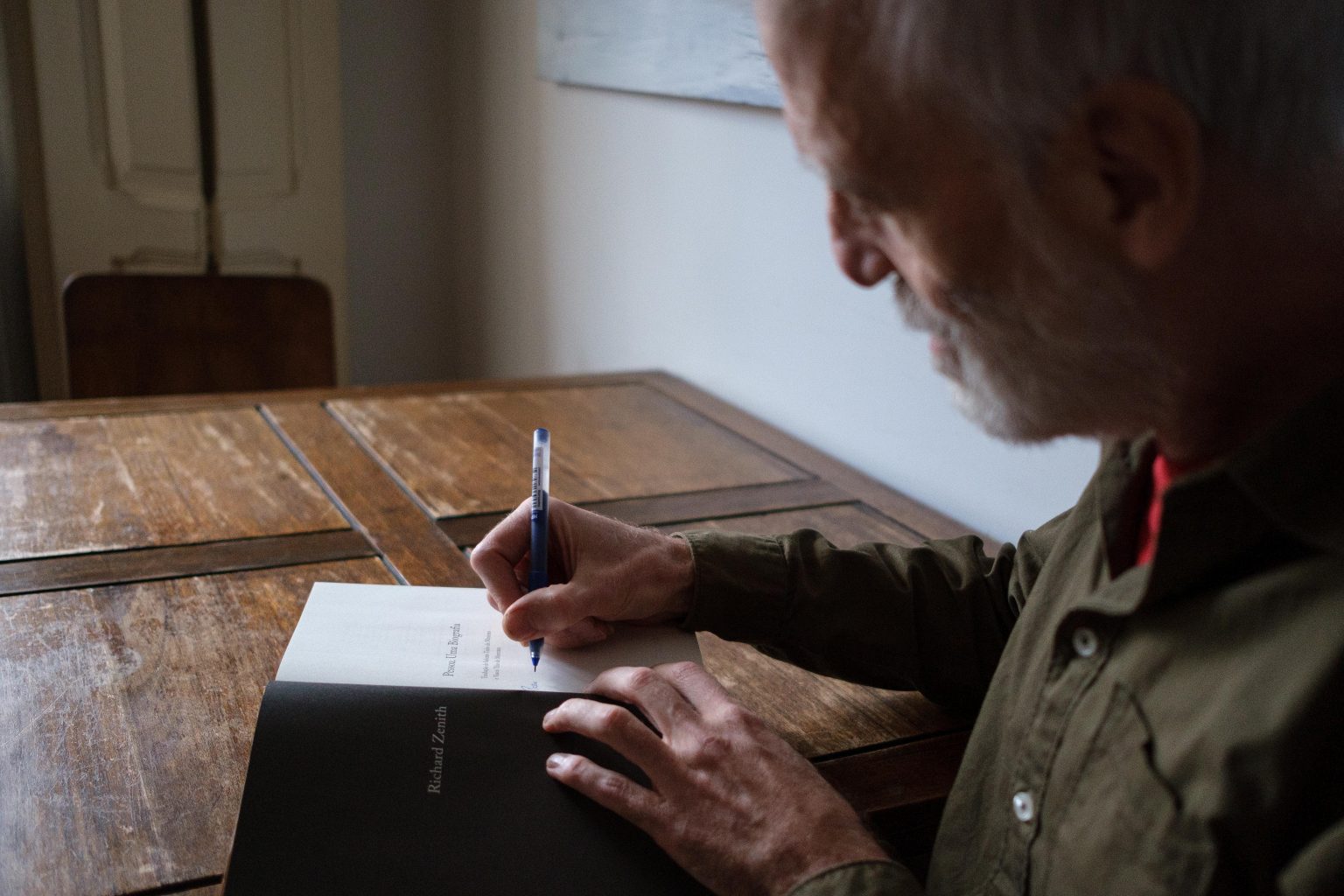

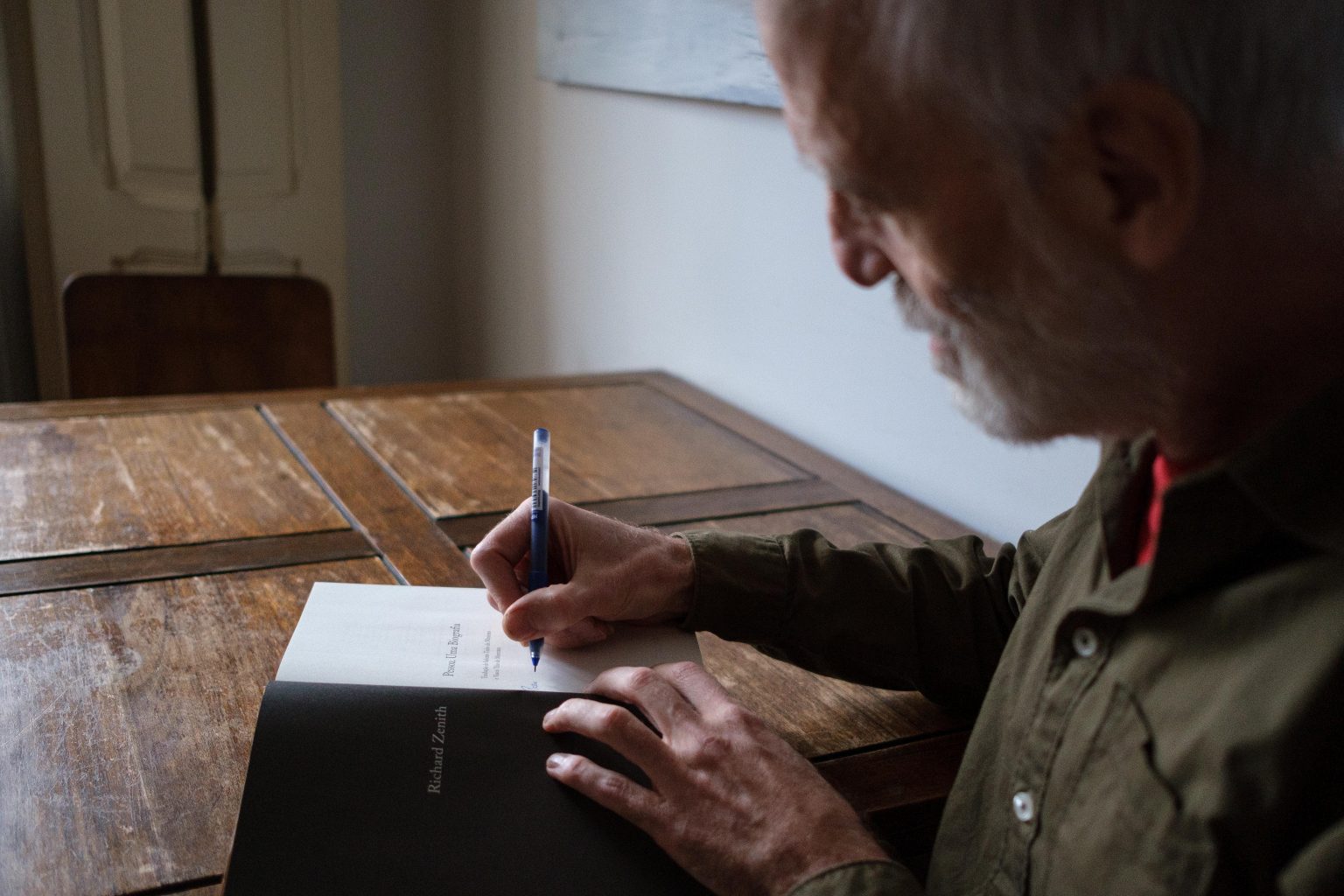

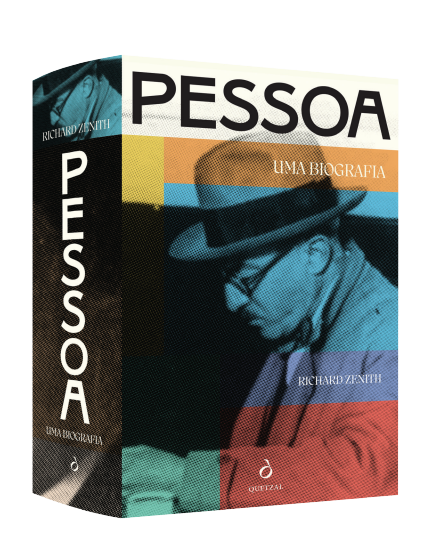

Nascido em Washington D. C., Estados Unidos da América, em 1957 e radicado em Portugal desde os anos 80, Richard Zenith passou os últimos 13 anos a elaborar a colossal biografia do poeta múltiplo. Pessoa.Uma Biografia (Quetzal) é um retrato extenso, detalhado e profundamente contextualizado da vivência de Fernando Pessoa. Pelas 1184 páginas desta obra finalista do prémio Pulitzer 2022 (categoria biografia), leem-se as muitas experimentações de Pessoa, o desenvolvimento das dezenas de heterónimos e o caminho literário que traçou rumo à imortalidade.

No mês em que se assinalam 87 anos da morte de Fernando Pessoa – 30 de novembro de 1935 –, Richard Zenith falou ao Gerador sobre o biografado e as contradições que humanizam a sua figura. O ponto de partida foi o “racismo passivo” do poeta que, aliás, caracterizava a sociedade em que este se inseria. Apesar disso, frisa que “Pessoa tinha uma mentalidade muito flexível e nunca ficava estático”.

A par da poesia, imperialismo, colonialismo, memória histórica e reparação são algumas das palavras-chave desta conversa, tendo a literatura apenas servido como ponto de partida.

Gerador (G.) – Disse, numa entrevista ao jornal Público, que Pessoa foi “um homem da sua época”. Isto significa necessariamente que seria um pouco racista?

Richard Zenith (R. Z.) – Não necessariamente, mas seria difícil, com a educação que o Fernando Pessoa teve – sobretudo na África do Sul, em Durban, onde passou nove anos –, ele não ficar, pelo menos passivamente, racista. Lá, os europeus, brancos, colonos ingleses na sua maioria, eram mais ou menos metade [da população] dentro da cidade de Durban, mas, em toda a colónia, eram uma pequena minoria. Esta minoria dominava os outros. Havia segregação, discriminação, tanto contra os negros como contra os indianos (que também havia muitos lá). Para justificar esse domínio, havia uma ideologia de superioridade. Isso foi incutido em todos. Era inevitável que, para justificar isso, existisse uma ideologia assim. Seria difícil alguém não ficar afetado.

G. – Em 2019, alguns intelectuais opuseram-se a que um programa de intercâmbio da CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa] tomasse o nome de Fernando Pessoa. O grupo alegava que o poeta era racista e, uma das intelectuais citadas no artigo, Luíza Moniz, disse mesmo que Pessoa “era um acérrimo defensor do mais hediondo crime contra a humanidade: a escravatura”. O que pensa desta afirmação?

R. Z. – Não, isso não é verdade. Nos seus escritos e nos seus muitos apontamentos em que veio teorizar sobre o imperialismo – Pessoa era imperialista, mas de uma forma especial… podemos depois falar disso –, falava da escravatura no passado como sendo uma coisa positiva, de certo modo ou para certas sociedades. Ele idealizou, por exemplo, a sociedade grega, onde havia escravatura. É verdade que Pessoa era capaz de defender, teoricamente, posições ou atitudes que para nós são chocantes, mas defender a escravatura hoje em dia ou a sua instituição, não.

G. – Até porque ele não era apologista de um racismo biológico, ou seja, não era militante dessa ideia de uma inferioridade biológica.

R. Z. – Não. E, na época de Pessoa, havia muitos defensores de um racismo científico. Havia uma ideia de raças que se tinham desenvolvido separadamente. Sabe-se, hoje em dia, que isso é completamente falso. A própria ideia da raça… obviamente que há pessoas de cores diferentes, mas sabe-se que tudo veio da mesma raiz e, por isso, muitas pessoas rejeitam o próprio conceito de raça. Pessoa também não aceitava isso e, além disso, defendia que a mistura das raças era importante para a evolução do ser humano.

G. – Não era, portanto, um racista militante, defensor dessa ideia de superioridade.

R. Z. – Não, não.

G. – Referiu a questão de o poeta ser “imperialista de uma forma especial”. O que significa?

R. Z. – Primeiro, temos de lembrar que, hoje em dia, “imperialista” é uma palavra feia, mas que, na altura de Pessoa, praticamente todos na Europa e em vários outros países eram imperialistas. O imperialismo era considerado uma coisa boa, na medida em que os impérios organizam e civilizavam o mundo…

Pessoa teve uma doutrinação imperialista duas vezes, porque, por um lado, havia o império português, que, nessa altura, ainda era bastante grande, com as colónias em África e na Ásia, e, também, o imperialismo britânico, que [testemunhou] durante os seus nove anos em Durban, na colónia de Natal. Toda a formação de Pessoa tinha [por base] essas duas manifestações de imperialismo. Então, ele também era imperialista mas, como sucede muitas vezes em Pessoa, ele vai transformar este conceito em algo muito diferente. Nele, o imperialismo era espiritual, digamos assim. Defendia, para Portugal, um imperialismo futuro que seria baseado nas suas conquistas na cultura e através da língua – falava também de um imperialismo linguístico, dos gramáticos e dos poetas. Isso tem tudo que ver com o chamado Quinto Império.

G. – Que está patente n’A Mensagem.

R. Z. – Sim, isso está patente n’A Mensagem, mas são ideias que Pessoa desenvolveu antes. Um Quinto Império [é uma ideia] que vem da Bíblia, de uma profecia que, após a queda dos vários impérios no mundo, haveria um Quinto Império e seria o maior de todos. Essa ideia foi depois desenvolvida pelo Padre António Vieira, que foi o primeiro a imaginar esse Quinto Império como sendo português. Pessoa levou ainda mais longe essa noção.

Podemos ver também na sua criação de heterónimos e na sua vasta produção literária que ele estava praticamente pronto a, sozinho, realizar este imperialismo cultural.

G. – Por se tratar de algo espiritual, para ele? Uma espécie de elevação intelectual?

R. Z. – Sim. Espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de intelecto, de cultura, poesia. Era nesse domínio que Pessoa propunha que os portugueses se realizassem. Esse Quinto Império seria, no fundo, um novo Renascimento – como o que aconteceu na Itália, séculos antes. Pessoa propunha um Renascimento português que poderia, talvez, dominar a Europa ou até o mundo inteiro.

G. – Falou no Padre António Vieira, personalidade sobre a qual, também opinou num artigo de opinião publicado no Fumaça, a propósito da vandalização da estátua, em 2020. Nessa altura sucederam, noutros países, atos semelhantes, de derrube de estátuas ou de destruição das mesmas. O que pensa deste tipo de movimentos sociais?

R. Z. – Eu penso que é um movimento que ocorre repetidamente na história. O derrube de estátuas não é uma novidade. Há milhares de anos que estátuas são erigidas e, depois, países são conquistados, ou ganham novas formas de governo, e as estátuas de reis ou outras figuras que caem em desgraça são derrubadas.

Portanto, não me choca que haja pessoas a favor de derrubar estátuas. Eu não sou a favor do vandalismo, mas compreendo essa atitude e acho que, às vezes, precisamos realmente de “derrubar” estátuas. Não me refiro a atos de vandalismo, mas acho que os próprios governos têm de pensar bem e perceber que algumas estátuas não fazem sentido.

G. – Essa estátua do Padre António Vieira, em particular, não é, sequer, muito antiga.

R. Z. – Pois. Quando a notícia saiu – que eu nunca tinha reparado na estátua –, fiquei surpreendido pelo facto de ela ter sido feita tão recentemente, até com aquelas crianças indígenas em volta dele. [Há] toda uma atitude muito paternalista, muito imperialista. Acho estranho que uma estátua assim seja erigida nos nossos dias.

G. – Portugal – e Lisboa em particular – têm muitos símbolos colonialistas no espaço público. Não só estátuas, mas também monumentos, jardins. Se houvesse uma reconfiguração do espaço público, poderia haver alguma reparação da nossa memória histórica? Ou antes continuamos a perpetuar essa narrativa colonialista?

R. Z. – São questões difíceis. Acho que é preciso, pelo menos, alguma contextualização. Na Assembleia da República, naquela sala grande com murais, vemos [imagens] de portugueses gloriosos a conquistar terras no mundo. Temos ali [representados], de forma submissa, indígenas do Brasil ou negros africanos. Não me parece admissível que isso fique assim, sem nenhum comentário, sem uma contextualização ou informação que possa explicar o porquê e, depois, questionar. É que esses murais também não são obras muito antigas. Foram feitos nos anos 30 ou 40, durante o Estado Novo, então, não me parece sequer que sejam obras tão preciosas em termos artísticos para que se justifique que fiquem lá, sem mais. Não estou a dizer que temos de pintar por cima, mas, pelo menos, acho que o Governo deve fazer uma espécie de crítica, apresentando outro ponto de vista, ou colocar outras obras ali, para equilibrar isso, de forma que se veja os indígenas e africanos a uma outra luz. Uma deputada [Joacine Katar Moreira] já chamou a atenção para aqueles murais, mas ninguém quis saber.

G. – Com a polarização da sociedade em torno de temas como o imperialismo, colonialismo e racismo, haverá tendência para olhar de forma diferente para as grandes figuras do passado, como Fernando Pessoa?

R. Z. – De facto, esta polarização é lamentável. Também é verdade que não podemos corrigir a história. Aconteceu como aconteceu, e as pessoas eram como eram. O racismo, por exemplo, parece-me condenável, mas o facto é que, no passado, houve em muitos lugares uma espécie de racismo passivo generalizado. Não sei se ainda hoje não o haverá…

Muitas vezes pensamos que somos diferentes, mas não sei até que ponto somos assim tão diferentes. Eu acho que reconhecer o racismo é importante, mas, para mim, isso não deveria significar cancelar cultura ou cancelar pessoas do passado.

G. – Tinha precisamente essa pergunta para lhe fazer. Acha que Fernando Pessoa seria “cancelado” atualmente, se fosse vivo? Iria sofrer com essa atitude de rejeição?

R. Z. – Isso é uma questão um pouco impossível, porque Pessoa não é desta época. E o facto é que, lá para o fim da vida – a minha biografia mostra isso –, há também uma viragem. No fim, ele mostra-se, de repente, muito mais humanitário. Ele sempre criticou a própria noção de humanitarismo, mas, no fim da vida, estava solidário com os chamados abissínios, da Etiópia, que nesse momento – 1935, último ano da vida de Pessoa – estavam a sofrer uma invasão de Itália, de Mussolini.

Pessoa era extremamente crítico e tem até aquela frase maravilhosa, que diz: Nós todos, homens, que neste mundo vivemos opressos [pelos vários desprezos dos felizes e pelas diversas insolências dos poderosos —] que somos todos nós neste mundo, senão abexins?. Portanto, identifica-se [com esse povo].

Eu penso que, hoje, Fernando Pessoa seria bastante mais à frente politicamente do que podemos imaginar. Pessoa tinha uma mentalidade muito flexível e nunca ficava estático. Isso vê-se até em relação aos seus amigos, que eram quase todos defensores do Salazar. Ele, no início, deu o benefício da dúvida, mas, depois, passou a ser completamente antissalazarista. Pessoa estava atento a tudo o que estava a acontecer e era muito sensível. Ele tinha as suas ideias, mas não ficava demasiadamente fixado em nenhuma delas.

G. – Evoluía.

R. Z. – Exatamente.

G. – Sobre esta questão da cultura de cancelamento… acha que é possível isolar a obra do artista? Hoje vemos muitos autores que acabam a ser cancelados devido a opiniões, comentários racistas. É possível separar as duas coisas?

R. Z. – É possível, mas, às vezes, é complicado. Por exemplo, Louis-Ferdinand Céline, um escritor francês importante e com obras maravilhosas, era também um dos piores antissemitas. Quando a atitude racista, antissemita ou anti qualquer povo é assim tão forte, fica difícil. Para mim, não há uma resposta.

G. – Quer dizer que isso influencia a leitura que faz das obras?

R. Z. – Claro, pode influenciar. Mas, de modo geral, o eu reconhecer atitudes que podemos achar condenáveis por parte de um autor, ajuda a ver o autor ou autora em toda a sua complexidade e a apreciar a obra de outra maneira.

No caso de Fernando Pessoa, como indiquei nesse artigo do Fumaça, o delinear de certas atitudes racistas – que em Pessoa não são vincadas mas existem – enriquece e humaniza a figura do poeta.

Pessoa também escreveu muito sobre judaísmo, judeus. Eu não acho que ele era antissemita, mas algumas coisas que escreveu poderiam ser interpretadas assim. Eu falo disso na biografia. Falo também da misoginia em Pessoa, muito nítida num certo período, mas nisso também houve uma evolução no seu pensamento.

Tudo isso, que eu achei importante retratar, entre muitas outras coisas, esteve longe de me fazer gostar menos de Pessoa. Eu próprio fui aprendendo enquanto escrevia a biografia, e tudo isso me fez apreciar ainda mais Fernando Pessoa, porque o tornava mais humano, e a sua obra mais admirável.

Também porque, conforme já mencionei, houve em Pessoa uma evolução constante. Ele é muito autocrítico, está sempre a questionar as suas posições.

G. – Acha que essas posições podem, em parte, explicar-se com a heteronímia? Podemos, no limite, achar que essa questão do antissemitismo, por exemplo, pode ser explicada com um heterónimo, formulado com essa característica?

R. Z. – O que é verdade é que isso muitas vezes é dado como uma desculpa. Diz-se que era um heterónimo que dizia isso e que não era, de facto, o Fernando Pessoa. É verdade que Pessoa era, às vezes, contraditório. Ele podia dizer uma coisa e um heterónimo dizer outra. Ele gostava de provocar e usava também os heterónimos para isso. Mas é possível traçar em Pessoa quais eram as suas ideias políticas ao longo da vida, sobre a espiritualidade e outras coisas.

G. – Mas refere na biografia que a maior pista que teve para a vida do poeta foi a sua obra. Sendo esta tão plural, não acaba por confirmar isso?

R. Z. – O que é preciso é pesar tudo muito bem, as várias facetas de Pessoa. Mas os heterónimos eram, em larga medida, os vários aspetos de Pessoa. Aliás, “Aspetos” foi o título que Pessoa deu para o seu primeiro projeto de publicar livros com as obras dos heterónimos. Ele chamava a esse livro Aspetos porque eram aspetos dele. Claro que este “ele” é uma entidade complexa com muitas vozes que se contrastam e entram em conflito, como em qualquer ser humano. Têm ideias que se contradizem e desejos em conflito… enfim.

G. – Sei que já foi questionado sobre se este trabalho é o documento definitivo sobre Fernando Pessoa e sei que respondeu que não. Para si, esta biografia não é aquela que define para sempre o que foi a vida de Fernando Pessoa?

R. Z. – Acho que aquela que define para sempre não existe. Esta é Uma Biografia, diz no título, porque é um ponto de vista, uma visão. Eu tento ser objetivo, mas escolho incluir certos assuntos ou dar importância a certos temas, e outros não tanto. Então, já há uma subjetividade na escolha desses temas. Outro autor, com os mesmos factos básicos, poderia apresentar outra visão. Obviamente que eu acho que apresento uma visão honesta e…

G. – … minuciosa?

R-.Z. – Sim, mas diria também verdadeira de Pessoa e de todas as suas facetas. Mas haverá com certeza outros biógrafos.