Numa pequena vila do interior do Alentejo, com menos de mil habitantes, jaz Hélder. “Poeta, pintor e muito amado amigo” de José. Quem eram? “Amigos”, respondem as mulheres comigo no cemitério. Nada mais? Namorados? Companheiros? Comentava-se – dizem – que eram mais do que amigos. Incomodadas, questionam o porquê das perguntas. Reparo que aquela é a única campa sem despedidas de familiares e procuro a história da única “eterna saudade” gravada na pedra.

O proprietário de um café conta que José partiu há muito para Lisboa. Também estranha as interrogações e diz não saber se alguém da família mora por perto. O único cliente presente intervém e informa que uma irmã vive a poucos metros, porta a que bato. Responde que José não vai à terra há muito tempo, que não têm falado e não tem o seu contacto. É gentil, mas não demonstra interesse em prolongar a conversa. Deixo o meu número de telemóvel e despeço-me. Tentei outros caminhos, mas sem sucesso. Entretanto, a procura junto de diferentes pessoas deixou perceber a dificuldade de explicitamente falar sobre homossexualidade e pô-la como hipótese. Ao menos naquele caso, em que morte, memória e ausência podem ter contribuído para isso.

Memória e ausência, também in/visibilidade: aspetos fundamentais no des/conhecimento das histórias vivas, coletivas e individuais, de comunidades e pessoas LGBTQIA+. Identidades agrupadas numa sigla que não pode conter o sem-número de diferentes vidas. Entretanto, há fatores que contribuem para condições mais favoráveis a afastamentos e aproximações. Um deles, o território: estudo nacional da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) de 2022 aponta que interioridade e insularidade, por estarem relacionados com o menor reconhecimento de direitos, de visibilidade social e de acesso a respostas especializadas, são fatores agravantes da discriminação e das necessidades de pessoas LGBTI.

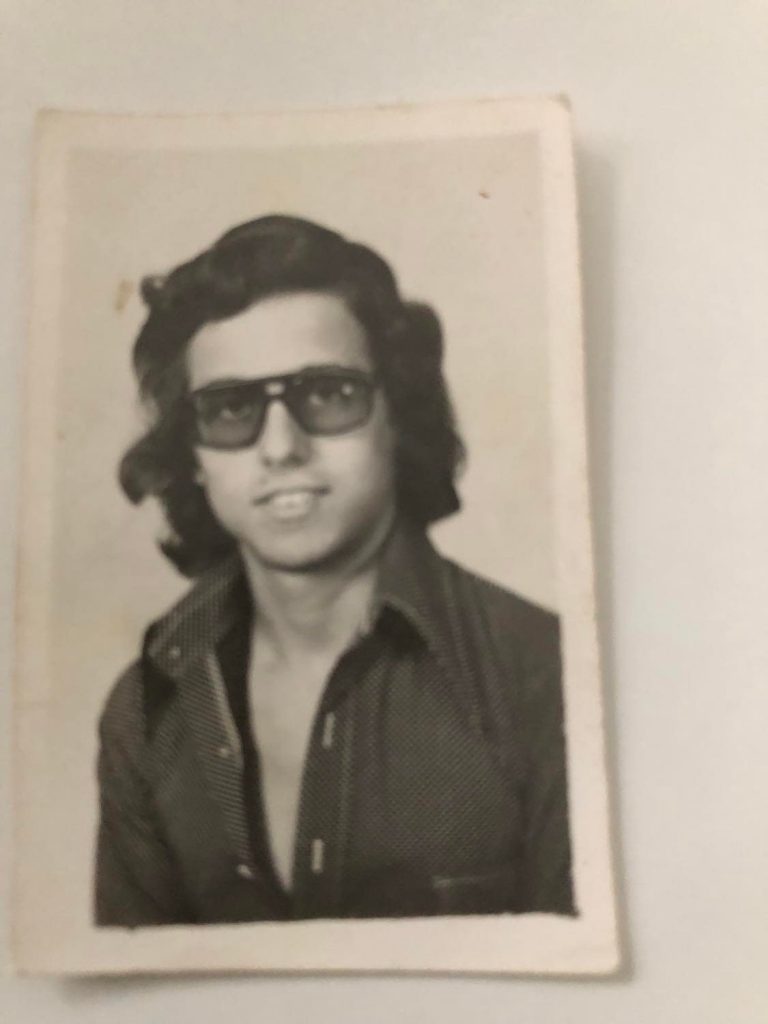

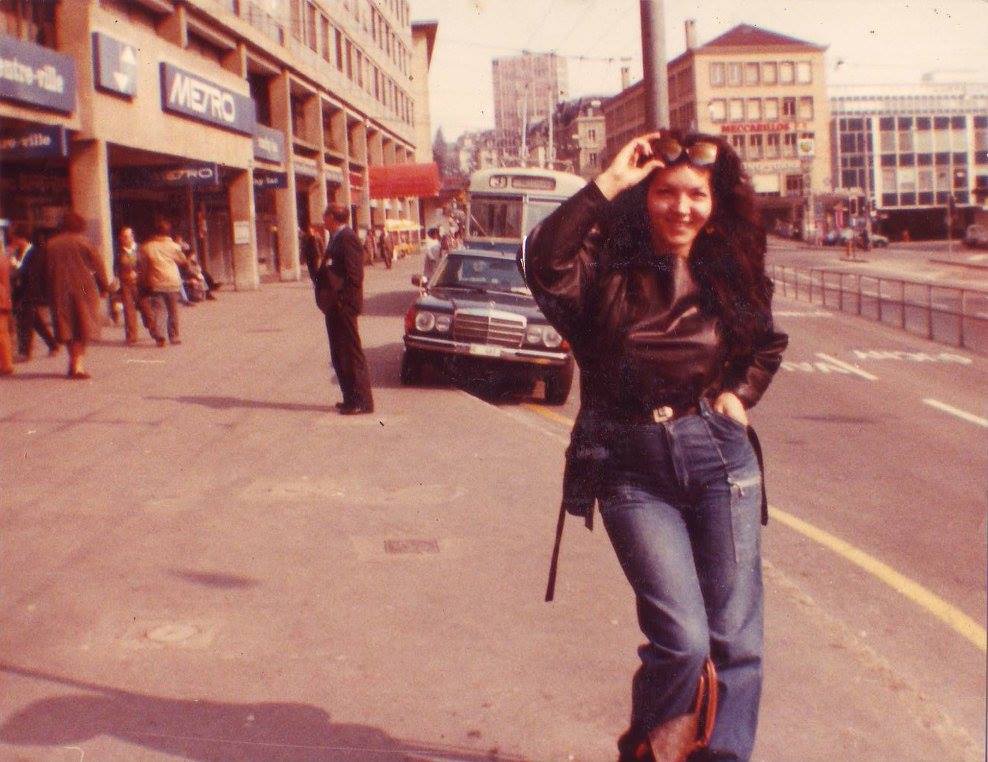

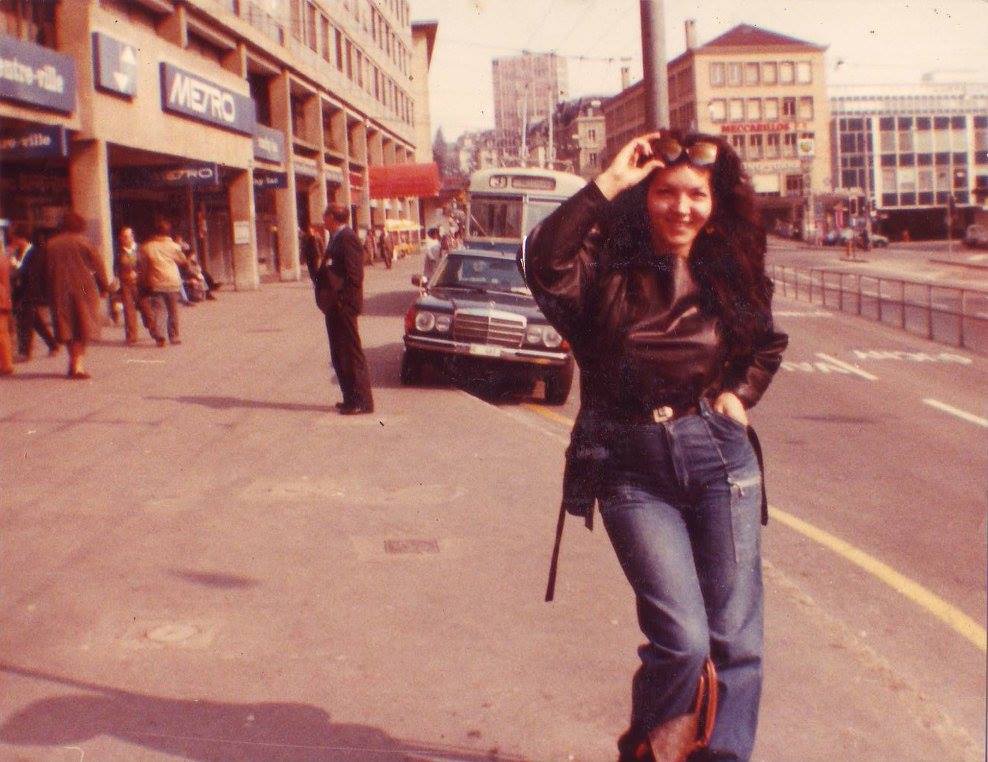

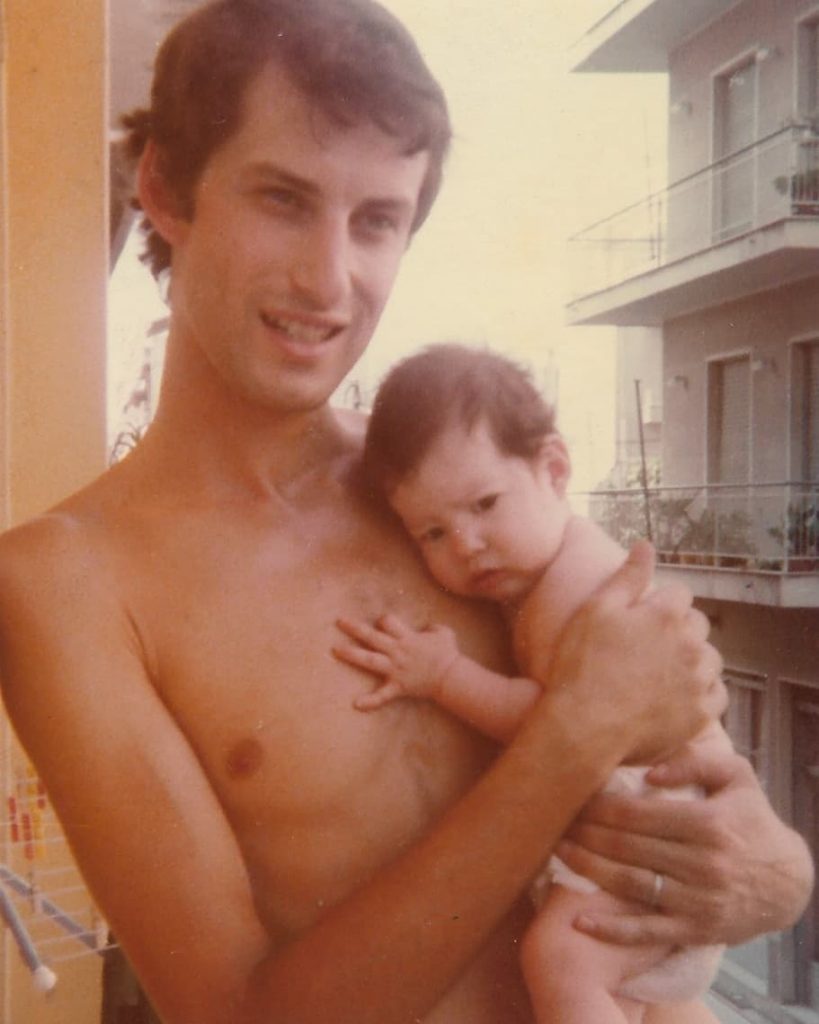

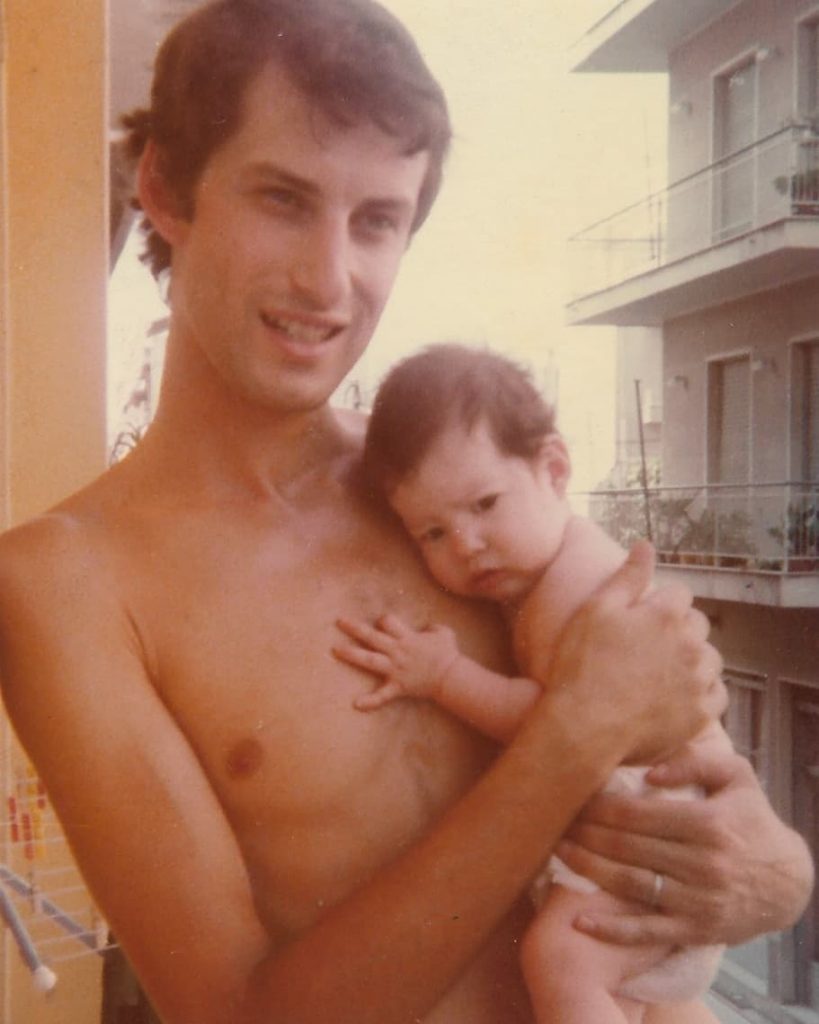

Com esse foco, partindo de Hélder e José, procurámos pessoas que, nascidas durante o Estado Novo, tiveram experiências não-heterossexuais e residência em territórios de baixa densidade populacional. Contactamos mais de 30 grupos e associações LGBTQIA+, algumas pessoas individuais reconhecidas pelos seus percursos enquanto ativistas ou investigadores/as e divulgámos o convite para colaboração nas redes sociais digitais do Gerador. Recebemos respostas de 15 pessoas que inicialmente demonstraram disponibilidade para contar um pouco das suas histórias, mas nenhuma com residência em localidades do interior. Dessas, e por diferentes motivos (questões de saúde que, entretanto, o dificultaram, língua materna não ser o português e a idade ser abaixo do que procurávamos), participaram 5: Artur de Noronha (residente em Bruxelas, com 63 anos), Joana Lancastre (Setúbal, 68), Jorque Marques (Lisboa, 51), Rui Ferreira (Lisboa, 60) e Rute Bianca (Porto, 63). Partindo de um mesmo ponto de partida – terem nascido antes do fim da ditadura e antes da sedimentação de um movimento LGBTQIA+ em Portugal – concordaram em falar sobre os seus trajetos para se compreenderem e afirmarem, no passado e presente, em conflito com a norma cisheterossexual.

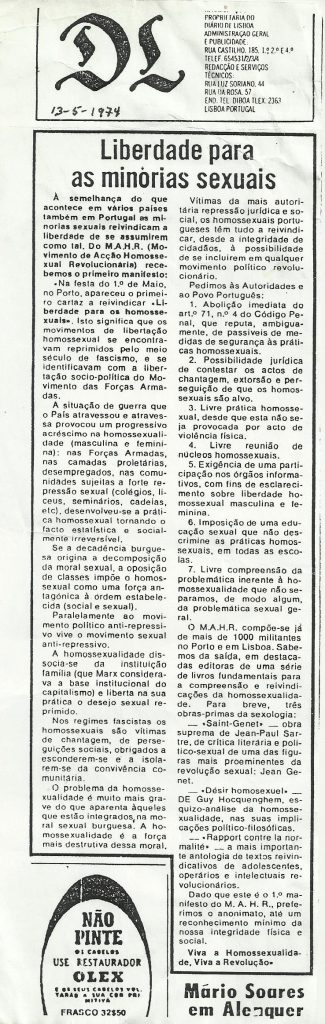

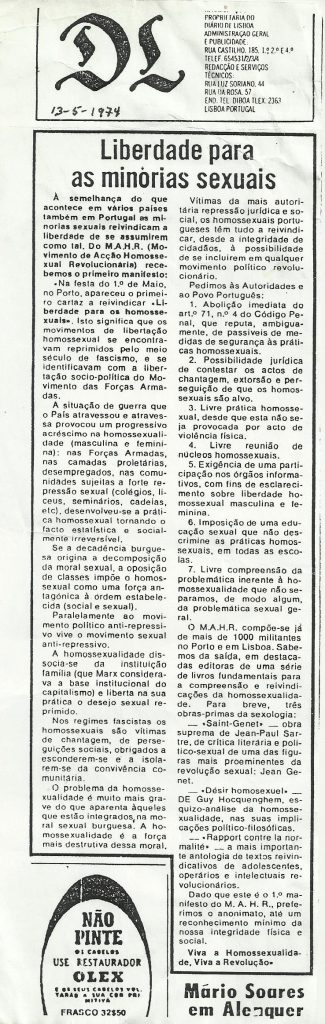

Manifesto do recém-criado Movimento de Ação Homossexual Revolucionária (MAHR), publicado em 13 de Maior de 1974 no Diário de Lisboa e no Diário Popular.

Jorge Marques, filho de pais imigrantes, chegou a Portugal em 1985, com 13 anos. Aos 14, teve a sua primeira paixão, Mauro, um dos 40 rapazes com que partilhava camarata em um colégio interno de Coimbra. A Revolução dos Cravos tinha acontecido há 12 anos, mas a liberdade para ser e viver estava distante. Os comentários do pai ao ver notícias onde surgiam homossexuais acompanharam-no, como reconstitui: “Esses cabrões, paneleiros, haviam de os encostar a uma parede e era um tiro nos cornos a essa gente toda.” “Obviamente, o meu pai falava de mim sem saber”, acrescenta. No escuro da camarata pediu ajuda para ser diferente. “Foram muitas noites em que chorei muito, rezei muito. Quando acordava, a primeira coisa que fazia era olhar para o Mauro e tentar perceber o que é que eu sentia. Foi assim que descobri que afinal era “anormal”. Não lhe dava o nome de homossexualidade, só pensava “sou como aqueles que o meu pai quer enterrar”.

Na mesma época, meados de 1980, Joana Lancastre já estava de regresso a Portugal. Com o 25 de Abril, deu o seu primeiro grito de independência e deixou para trás o conforto económico da família abastada em que nasceu e foi criada como rapaz – assim, onde começou a aprender os limites para ser quem era. “O meu pai queria fazer de mim um homem. A mínima coisa, zás-trás. Eu tinha um pavor…”. O sentimento de ser “diferente” ganhou nomes violentos no colégio. Aos 13 anos, chegou um novo aluno à escola, “muito efeminado, não o escondia”, que pouco depois foi agredido por colegas – “não o mataram por pouco”. Aulas interrompidas e vítima transferida, “aquilo que me ficou foi… o pânico de ser aquilo que suspeitava ser, de não ser igual aos outros. O pânico de me acontecer a mesma coisa se descuidasse a forma como ando, como me sento, como faço gestos”. O que fazer? “Estas coisas recalcam-se. Tu vais martelando lá para trás e adormeces a coisa.”

Artur de Noronha nasceu na mesma década e cidade de Joana: Porto, 1950. Foi o quinto filho do pai, o primeiro da mãe. Depois vieram mais três. O metalúrgico, amante de dança e de outras mulheres, “não era uma pessoa má”, mas foi um marido e pai ausente. A mãe, dividida entre o trabalho dentro e fora de casa, foi a pessoa que mais amou. “Eu era um bocadinho o apoio dela. Para ajudar, para falar… havia uma cumplicidade muito grande. Mas nunca fui capaz de lhe contar nada.” A infância foi feliz, com amigos, mais amigas, família próxima, festas e música. Também dor. “Vai virar paneleiro por tua causa, não quero que faça nada aqui em casa”, reconstitui de memória a frase dita pelo pai. Na escola também se autovigiava. “Fui arranjando namoradas para me esconder, sobretudo do meu pai. Acho que se nunca o tivesse ouvido dizer o que dizia, as coisas tinham sido diferentes. Mas ouvia e metia-me no quarto. Chorava, chorava… acho que até nós, como gays, pensávamos que éramos doentes.”

Nos anos que se seguiram, sem apoio e partilha com os círculos sociais próximos ou referências positivas de pessoas semelhantes, as histórias foram marcadas pela tentativa de apagar eventuais sinais de uma orientação sexual, expressão ou identidade de género fora da norma.

Publicada a nova versão do Código Penal, a homossexualidade foi descriminalizada em 1982, no entanto, nenhuma das pessoas entrevistadas considerou que a alteração teve grande impacto nas suas vidas – também não tinham memória de o assunto ter sido muito falado. “Nem chegou a suscitar qualquer controvérsia pública”, afirma Fernando Cascais, investigador do Instituto de Comunicação da Universidade NOVA de Lisboa, no artigo A homossexualidade nas malhas da lei no Portugal dos séculos XIX e XX.

O aparente pouco alcance terá resultado de diversos fatores. Por um lado, a aplicação prática da lei já tinha enfraquecido nos anos de 1970: rusgas em bares e locais de engate continuavam, mas menos frequentes e sem resultarem em detenções. É também de frisar que o país atravessava um processo de mudanças políticas, sociais e culturais, a que, no contexto da transição democrática, seria dado maior destaque. Além disso, em solo nacional ainda não existia, como hoje se designa, um movimento LGBTQIA+ que pudesse dar maior visibilidade à primeira grande conquista legislativa. Subjacente a tudo isso, estavam as ramificações do passado.

Se é verdade que a lei dava suporte para encarceramentos e intervenções médicas (forçadas ou não), esses não eram os tipos de violência mais frequentes. Nem mesmo durante o Estado Novo, refere Raquel Afonso, investigadora do Instituto de História Contemporânea da NOVA, em capítulo publicado na coletânea Quando a História acelera: resistência, movimentos sociais e o lugar do futuro. Era à homofobia social que seria mais difícil escapar. No texto citado, Afonso detalha que a sociedade “observava a homossexualidade nos mesmos parâmetros que o Estado, ou seja, enquanto crime, doença e desvio”. A rede de repressão estendia-se, por exemplo, ao risco de denúncia à polícia por parte de familiares e vizinhos.

Passados 41 anos, a mais longa ditadura da Europa Ocidental chegava ao fim, mas o impacto no modo como pensamos a intimidade e a autodeterminação sexual foi profundo. Em entrevista ao Gerador, Ana Cristina Santos, investigadora no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, sublinha a herança: uma cultura que ainda hoje “teima em empurrar para dentro de quatro paredes aquilo que também é político e requer responsabilidades coletivas. Neste caldo-pântano cultural em que cada pessoa foi socializada, a margem de manobra para a diversidade sexual, de género e de expressão de género é francamente apertada, debatendo-se com enormes dificuldades em romper um modo judaico-cristão de ser e de carregar a sua cruz, mais dado ao comodismo do que ao agitar de águas”. Entretanto, condicionantes não são sinónimo de destino.

A extensa malha repressora não apertava, nem encontrava a mesma resistência, em todos os nós. Cascais afirma, no artigo Portugal 1974–2010: da Revolução dos Cravos ao bouquet do casamento, que até à década de 1990 “a emancipação LGBT é um interesse desprovido de sujeito político que o represente”. No entanto, espaços de sociabilidade e a vivência compartilhada de experiências não-normativas é anterior, contribuindo para emancipações costuradas em conjunto.

Das/os cinco entrevistados, Rui Ferreira foi o único que chegou à idade adulta sem questionar a sua orientação e/ou identidade de género. Com quase 20 anos teve a primeira experiência sexual com outro homem, um amigo. “Nunca tinha tido nenhum tipo de inclinação, curiosidade ou desejo”, explica. Mas, quando aconteceu, conta que interrompeu as férias que também partilhava com a noiva. De regresso a Lisboa, apresentou o motivo para cancelar o casamento marcado. “Isso é passageiro”, terá ela dito, mas a decisão estava tomada. E a reação dos pais? “Sempre apoiaram”, afirma, mesmo que o pai fosse militar. Do seu círculo social, faziam parte pessoas como a fadista (e madrinha) Amália Rodrigues, que “já na altura se fazia rodear por vários homossexuais”, ou o escritor Guilherme de Melo, com quem também, nos anos 80, frequentava espaços da “noite gay de Lisboa”. Desde cedo, fez parte de “um meio muito aberto, onde tudo foi sempre muito permitido. Tive a sorte de me fazer rodear e pertencer a uma família em que as coisas não se aceitam, existem”.

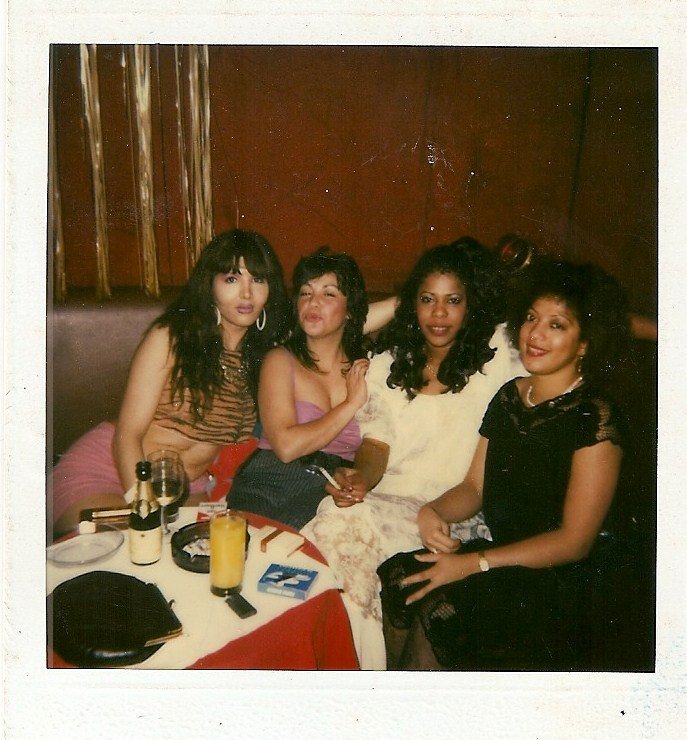

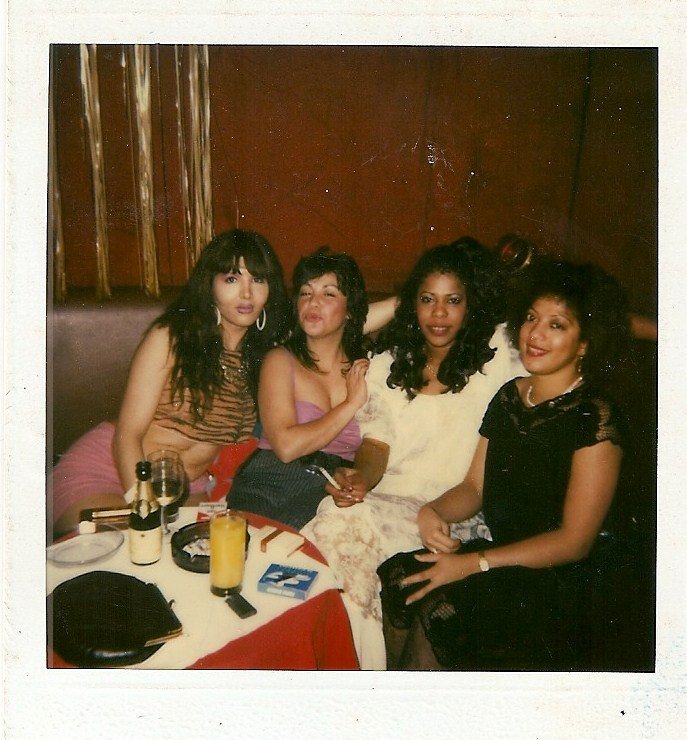

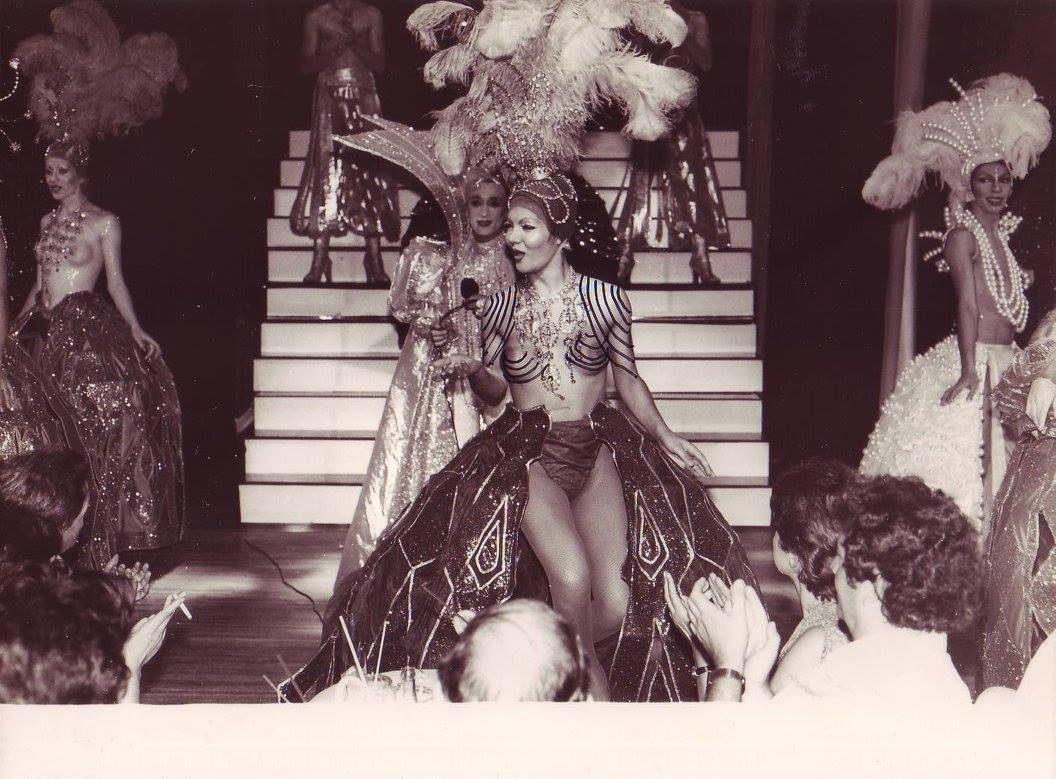

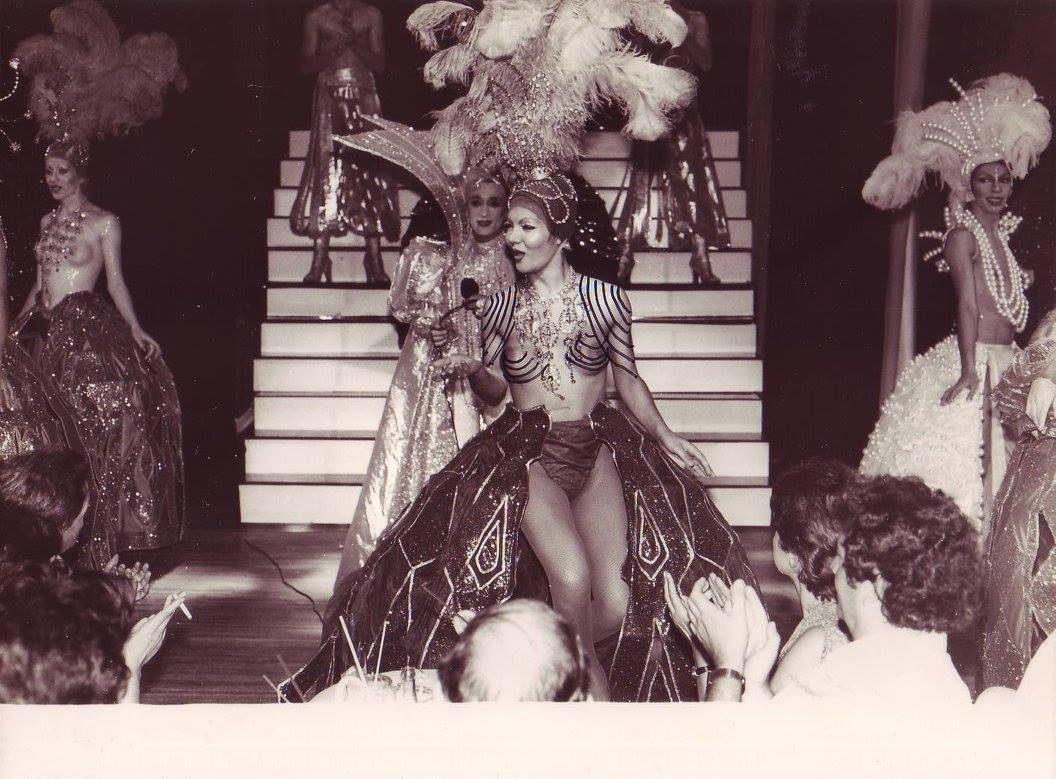

A performer Rute Bianca lembra-se com orgulho de ver a atriz e cantora espanhola Sara Montiel na plateia do teatro de Barcelona onde fazia espetáculos de cabaré e striptease. Antes, com 20 anos, tinha partido para a França, fronteira que atravessou ilegalmente para se fazer. “Na primeira vez que a minha amiga Lena voltou de Paris já veio com peito, toda bonita, com anca, e a gente chorou de alegria.” “A gente” incluía outras amigas. Lena foi a primeira mulher transexual que conheceu, já perto da maioridade: “Ia com as minhas vizinhas para o baile, olhei para aquela pessoa e pensei: ‘Ai, meu Deus, tu és igual a mim!’” Um dia ganhei coragem, e falámos. Diz ela, “és como eu, somos diferentes. Queres ser mulher, não é? Vou levar-te a um sítio onde temos mais pessoas que pensam como nós”. Um salão de jogos, no Porto. Mais tarde, em Lisboa, conheceria outras mulheres transexuais. Não muitas, cerca de 10, a maioria jovens: “20, 30 anos… 40 já eram as senhoras. Para nós eram Deusas.” Para a sociedade, não. E assim, algumas excluídas do núcleo original, criaram um novo, não limitado aos laços de sangue.

No caso de Rute, o sofrimento causado pelas expetativas sociais também foi compartilhado com a família do primeiro nascimento, aquele em que foi anunciada com o género que não lhe correspondia. Foram os pais que, por exemplo, deram o dinheiro em falta para viajar até Marrocos e fazer a cirurgia por que ansiava. Quando, pela primeira vez, viu no espelho o corpo em que se reconhecia por inteiro, chorou de alegria. “Sempre fui assim”, sublinha, “só que… já tinha nascido grande [adulta].” Poucos dias depois, estava de regresso à casa dos pais que, com amigas, ajudaram na cura.

Decorriam os anos de 1980 e a homossexualidade – mais ainda a transexualidade – continuava ausente da discussão pública no país. A nova mudança chegaria com a pandemia de HIV/SIDA. “De certo modo”, considera ainda Cascais em Portugal 1974–2010: da Revolução dos Cravos ao bouquet do casamento, “é como se a sociedade portuguesa tivesse dado conta da existência de uma comunidade LGBT no seu seio apenas a partir do momento em que uma parte muito considerável dela, os homens gay, tinha ganhado notoriedade em virtude de ser afetada por uma ameaça sanitária que dizia respeito a toda a sociedade”.

Como noutros países, o receio de contágio e a dor do luto contribuíram para mudanças de comportamentos. Rute e Rui referiram que foi um período especialmente “aterrador”. Ajudaram a cuidar de amigos/as, também nos casos em que a outra família se ausentou em definitivo. Atravessaram a incerteza do futuro quando a informação sobre causas e possibilidades de tratamento eram escassas. Ficaram expostos a uma renovada carga de preconceito social. Marcaram presença em várias prematuras despedidas.

Impulsionado por um efeito de coming out coletivo e pela necessidade de respostas para velhos e novos problemas, o movimento LGBT em Portugal começou finalmente a firmar-se. Mas todas essas transformações não afetavam de igual forma as diferentes vidas.

Os primeiros contactos de Jorge com temas relacionados à crise de pública chegaram de longe, com a morte de Freddy Mercury, de quem era fã, e as palavras de Madonna, figura de grande importância durante a adolescência devido aos posicionamentos públicos – “a Madonna dizia e eu rezava, era a minha Igreja”, recorda rindo. Em segredo, com um pai que proibia as músicas da cantora, “essa puta”, em casa. As mensagens que chegavam através do rádio e TV causavam pensamentos contraditórios. “Ficava atento porque o HIV era a doença dos homossexuais, e eu era, mesmo se não quisesse”, mas relembrava-se: “Eu não sou. Não estou com homens, então não sou.” Avalia que esse foi o mecanismo de defesa que encontrou. Até então, nunca procurou nada que o fizesse pensar sobre o que ainda via como a sua “anormalidade. Quanto menos informação eu tivesse, mais feliz eu era”.

Artur e Joana também mantiveram distância do mundo em que não queriam ser reconhecidos. A proximidade com a pandemia dava-se principalmente através das notícias na comunicação social. Joana recorda a primeira que lhe chegou: residia nos Açores quando António Variações faleceu. “Muito a medo, sussurrou-se: ‘ele morreu com...’. Mas não se falava abertamente sobre isso.” Apesar dos sentimentos negativos também causados pelo modo como viam a sociedade lidar com a doença, não consideram que a crise teve impacto nas suas vidas. Relacionada a homossexuais, a um estilo de vida de promiscuidade sexual, “não foi um problema que eu me tivesse preocupado. Pelo menos a nível pessoal”; “ainda não tinha tido relações com ninguém do mesmo sexo, por isso estava tranquilo”. Ambos tinham, entretanto, casado. Tiveram filhos/as, motivo de grande alegria. Também de receio acrescido quando, antes do milénio terminar, decidiram mudar de futuro.

Espaço que desde jovem tinha evitado por saber que era de engate, Artur aventurou-se no Castelo do Queijo quando tinha cerca de 30 anos. A única expectativa era de sexo casual, mas acabou por ter um relacionamento que se prolongou por cerca de 9 meses. “Foi o meu primeiro namorado. Mas… menti-lhe sempre. Até o meu nome era falso. Não sei se o dele era verdadeiro.” Encontravam-se com frequência, mas nunca trocaram contacto ou morada. Recorda com carinho um dia de transgressão partilhada: “Na Foz do Porto, disse-me: ‘Gostava de andar um bocadinho de mão dada contigo’. E andamos, sempre com aquela preocupação de que alguém nos visse, mas fomos por aquele passeio.” A história terminou como começou, repentinamente. Em 1995, emigrou. “Desapareci da vida dele e nunca mais o vi.” Passados quase 30 anos, lamenta como acabou, mas não ter acabado. Entre risos, conta que naquela altura não imaginava que dois homens pudessem viver juntos. “Como amigos sim, mas não como casal.”

Na Bélgica, antes de a esposa e filhos também se mudarem, sentiu-se mais livre para viver o que desejava. Pela primeira vez, começou a frequentar “bares gay”, pela primeira vez ouviu falar sobre homossexualidade de forma positiva, e a possibilidade de uma “vida gay”, que antes nunca tinha vislumbrado, começou a ganhar forma. A diferença em relação a Portugal era, diz, enorme. Pesem as diferenças, as palavras ressoam as de Rute, que só com o passar do tempo passou a “amar” o país de origem. Nos anos de 1980, quando regressava dos diferentes países onde trabalhou, “era muito mal aceita. Pela polícia, pelas pessoas. Por isso é que nós fugíamos todas para o estrangeiro, para nos fazermos, para nos sentirmos mais integradas, mais felizes”. A vida também foi atravessada por violências transfóbicas no exterior, mas as possibilidades de resistência ao isolamento e construção com outras/os eram maiores. Ou foram, mas não uma regra.

Também Joana, final da década de 1970 e início de 1980, viveu em diversos países europeus, maioritariamente no seio de comunidades hippies. Contexto de “amor livre”, mas com limites: “Nunca, em lado nenhum onde eu estive, vi alguém envolvido num ato homossexual – nem raparigas, nem homens.” A vida continuou, atravessada por dores resultantes da não correspondência a expetativas sociais de relacionamentos com mulheres e experiências de assédio e abuso por parte de homens. Com 44 anos, já separada da esposa com quem hoje continua a ter forte ligação afetiva, apaixonou-se pelo melhor amigo. Seria ele a apresentar-lhe o primeiro amor. O primeiro homem gay que conheceu, o primeiro com que viveu a sua sexualidade. Apaixonados, viveriam juntos quatro anos. As filhas, bem como a ex-esposa, apoiaram o processo de coming out (sair do armário) ainda enquanto homem cis-gay.

Diferentes processos, mas semelhantes pontos de viragem: também Artur e Jorge passaram a afirmar-se como homossexuais depois de já estarem a viver duradouras relações afetivo-sexuais com outros homens. Com quem iriam casar.

O pacto entre Artur e António foi celebrado em 2019. O encontro tinha acontecido há cerca de 10 anos, estava Artur de regresso a Portugal para o velório do pai. Naquele intervalo de tempo, o processo de afirmação da nova vida não foi fácil, mas contaram ambos com o apoio, nem sempre imediato, de familiares próximos, inclusive dos filhos – três dos quais, da parte de António, passaram a viver com o casal. Na Bélgica, o círculo de amizades, de partilha e cuidado, também já se tinha expandido e diversificado, ficando para trás o tabu em torno da homossexualidade e de algumas outras expressões de vida.

Jorge contou com o apoio de amigas de longa data, aquelas que muitas vezes receou perder com a partilha. Apenas uma não a esperava, mas depois de um período de tensão também a celebrou. Conheceu João, o marido, através de um aplicativo de encontros. Nessa mesma noite encontraram-se em um parque de estacionamento da Covilhã. Ali “apaixonei-me estupidamente por aquele homem”. Ao fim de seis meses decidiram morar juntos, e, em 2010, no mesmo ano em que a lei passou a permiti-lo, casaram. Por essa altura, os pais já se tinham afastado. Recorda com detalhes o almoço em que o corte aconteceu. O “olhar de ódio” da mãe, “não disse mais nada”, e o apontar do pai para a porta: “Põe-te daqui pra fora. A partir de hoje só temos um filho.”.

Alguns familiares tentaram alterar a situação. Um deles, tio materno que residia em França, pai de um filho gay, o primeiro da família “a sair do armário. Aos 18 anos, apaixonou-se por um tunisino, chegou a casa, disse que ia viver com o namorado e foi embora, teve coragem! Não foi coragem… vivia em Paris. Os meus pais moram numa aldeia do concelho da Covilhã…”. Jorge conta que também fez várias tentativas de reaproximação, todas rejeitadas. Uma delas por telefone, algum tempo depois de ter sido diagnosticado como doente oncológico. Estava casado, contava com o apoio de sogros “espetaculares”, com o “incansável” marido, mas sentia falta “do colo da mãe”. Do outro lado da linha, os braços permaneceram fechados: “E que queres que eu te faça?” O irmão, sempre distante, também já se tinha afastado por completo, e com ele a sobrinha que Jorge nunca conheceu. Ao longo dos anos recebeu fotografias, enviadas em segredo pela cunhada.

Não sendo fácil determinar quais as esferas onde as violências em função da orientação sexual, expressão ou identidade de género têm maior frequência e gravidade, há duas esferas onde tendem a ser mais salientes.

Quanto ao espaço escolar, inquérito realizado em 2020 pela Agência dos Direitos Fundamentais (FRA) da União Europeia dava a conhecer que dois terços dos/as jovens em Portugal (dos 15 aos 17 anos) tinham testemunhado comentários ou condutas negativas contra alguém identificado como LGBTI+, que cerca de metade já fora vítima de bullying e que apenas um/a em cada dez considerava ser bastante aberto/a sobre a sua orientação sexual e/ou identidade de género na escola. No ano letivo 2016/2017, um dos inquéritos de maior escala conduzidos no país, publicado pela ILGA, já tinha trazido conclusões semelhantes: entre elas, dois terços dos/as estudantes declararam ter sido alvo de agressões verbais devido a características pessoais (maioritariamente em função da sua expressão de género, 67 %, ou orientação sexual, 55 %) e no mês anterior um/a em cada seis tinha faltado às aulas por sentir insegurança ou desconforto.

No que toca à esfera da família, o Eurobarómetro de 2019 apontava, por exemplo, que a maioria da população inquirida em Portugal sentia total conforto no caso de ter colega de trabalho LGB (64 %) ou trans (55 %), mas que o mesmo não acontecia na hipotética situação de um/a filho/a manter relação amorosa com uma pessoa do mesmo sexo (38 %) ou com uma pessoa trans (26 %). Em 2006, estudo desenvolvido pelo mesmo organismo também mostrava que a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo estava abaixo da média da União Europeia (29 % no país, 44 % na UE), e o mesmo se verificava na aprovação da adopção (19 % e 32 %, respectivamente).

Em 2001, a lei das uniões de facto passou a garantir os mesmos direitos para casais em cohabitação, fossem ou não do mesmo sexo. Dezanove anos após a descriminalização da homossexualidade, começava assim a efetivar-se em Portugal um trajeto de alterações legislativas que, já em 2021, contribuiria para colocar o país na quarta posição da Rainbow Europe. Entretanto, tal como já frisou Ana Cristina Santos no artigo “In the old days, there were no gays – democracy, social change and media representation of sexual diversity”, esse impacto legal não gerou um correspondente impacto social. O citado estudo da FRA ajuda a justificar: ainda em 2020, a maioria das pessoas inquiridas em Portugal (65 %) quase nunca ou raramente assumia, de forma explícita na vida quotidiana, a sua orientação sexual ou identidade de género. Além disso, 57 % evitava dar a mão em público a parceiro/a do mesmo sexo e 25 % evitava determinados espaços por receio de assédio, ameaças ou agressões.

Exceção feita a Rui, que afirmou nunca ter condicionado a sua vida, tampouco ter sido alvo de preconceito, devido à sua orientação sexual, as apontadas limitações a uma cidadania (tão) plena (quanto possível) encontram eco nas entrevistas. Alguns dos episódios narrados são aqui particularmente pertinentes.

O primeiro, de Artur, reflete o aceitar de manter relações e comportamentos na esfera privada devido à expetativa de reações negativas: “As coisas em Portugal estão melhores. Somos capazes de dar as mãos no centro do Porto… fazemos mais ou menos a atenção que fazemos aqui [em Bruxelas], que é para não termos problemas. Mas nada de especial.” Mais adiante, refere que quando iam passar férias à pequena localidade onde morava a mãe de António tinham sempre “um bocadinho de receio” sobre o que as pessoas diriam. Nunca ouviram nada, mas um dia, diz rindo, a sogra contou-lhes que, como os dois eram acompanhados pelos filhos, as pessoas perguntavam onde estavam as mulheres – ao que respondia terem permanecido na Bélgica.

No decorrer da entrevista, Jorge frisou por diversas vezes que, apesar da sua história ser bastante dolorosa, não se arrepende das escolhas que fez. Considera que até o distanciamento dos pais trouxe aprendizagens importantes: resiliência, por exemplo, para a batalha contra o cancro, travada com o apoio de outras pessoas, inclusive do atual ex-marido, sempre companheiro, amigo. Foi com ele que, em 2010, fez a mudança para Lisboa. A decisão foi definitivamente tomada depois de um caso de preconceito sofrido em contexto de trabalho. Foi o único que viveu, mas não João, que trabalhava em uma agência de viagens: conta que algumas pessoas chegavam mesmo a deslocar-se até ao centro comercial onde ficava localizada para verem quem era o João, marido do Jorge, gay. “O casal exótico, a atração da cidade.” “Não éramos bem vistos”, sem arrependimentos, “mas paguei a fatura na Covilhã”.

Ainda que não bastem para um retrato completo, é possível identificar fios semelhantes no percurso de Rute: também dor, mas orgulho de se afirmar. No seu caso, de dizer publicamente que, como outros/as, “existimos”. Também por isso, a partir dos anos 90 começou a participar em diversos programas mediáticos (alguns dos quais podem ser encontrados aqui). Celebrar, apesar de tudo. Alerta que relembra, recebido e passado adiante longe de câmaras: “Não vás para Paris, aquilo é muito difícil para nós”, ouviu de uma amiga recentemente regressada, em quem, quando jovem adulta, via representada a possibilidade de ser quem era. “Passados muitos anos”, quando o seu companheiro faleceu, “recebia a visita de um vizinho, uma criança… eu já sabia que era diferente, era como eu… e quando estava a chorar pelo meu Zé, no cemitério, ela veio falar comigo: “Eu quero ser como tu.”. “Mas olha que sofremos muito”, disse-lhe eu. Pintei-lhe o inferno todo, disse-lhe tudo o que era mau, e ela: “Tu não chegaste até aqui? Não conseguiste, não lutaste? Não importa, se conseguiste eu também consigo. Foi o que eu disse à Lena muitos anos antes.”

É inegável que Portugal tem registado diversos e importantes avanços. No plano legal, mas também noutros, como os da cobertura mediática (com a valorização da diversidade interna e do ativismo LGBT enquanto sujeito político, diminuindo a outrora dominante objectificação) e da discussão político-partidária (que, de forma consistente, só em 2009 passou a contemplar temas LGBT). Entretanto, os números e casos destacados demonstram que é também nas quotidianas relações de proximidade que se constroem os sentidos para vidas mais ou menos livres de violência. Em artigo sobre o Movimento Lésbico em Portugal, Eduarda Ferreira, investigadora no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais na NOVA, já destacou uma importante especificidade nesse processo: ao contrário do que acontece noutros grupos discriminados, a maioria de jovens LGBT cresce em famílias e contextos sociais que os/as considera cisheterosexuais, ou seja, “sem modelos no seu grupo familiar que lhes permitam desenvolver, num ambiente protegido, estratégias para lidar com situações de descriminação que vão ter de enfrentar”. Essa é uma das razões, acrescenta a investigadora, para as associações LGBT serem, muitas vezes, tão importantes na vida de daquelas pessoas: locais seguros propícios a socializações positivas e desenvolvimento de estratégias de resistência. Valorização que, no entanto, não é muito explícita entre entrevistados/as – exceção feita a Joana.

Com 12 anos, era esse o nome que, sozinha a brincar com serviços de chás das irmãs, já se dava: Joana. “Não foi um nome que criei 50 anos depois.” Mas o anunciar foi adiado. A dificuldade de lidar com a sua identidade de género surgia sistematicamente, mas as poucas pessoas com quem partilhou esse sofrimento aconselharam a calá-lo. “Não faça isso. Na sua idade, o trauma que vai ser”, ouviu de profissionais de saúde. “Tu és maluco!”, terá dito o melhor amigo após a confidência. Já tinha feito o primeiro coming out, enquanto homem gay, que resultara no afastamento da maioria do círculo social. A transição teria início em 2020. Vivia um pouco isolada há alguns anos, “meia dúzia de amigos que via de vez quando”. É em Setúbal, cidade que, entretanto, escolhera para morar, que decide acompanhar a reunião de um grupo de apoio LGBTI. E nele continuou enquanto durou: “desempoeirei-me. Foi ótimo, porque consegui entrar num grupo de pessoas espetaculares. Quando fiz o meu segundo coming out, como mulher, recebi imenso apoio. Foi crucial no início. Eu já tinha decidido, estava cheia de receios, e ali aquele grupo… não tomou a decisão por mim, não me empurrou, mas estava lá na hora H para [dizer] estamos aqui contigo”. Desde a primeira hora, também no acompanhamento profissional sugerido, Joana.

Na democracia, que, em 2024, completa 50 anos, liberdade é um caminho inacabado. Sempre será, sejam as possibilidades de o construir e viver mais ou menos difíceis. Aliás, caminhos, liberdades. Desafios múltiplos para hoje e amanhã, que têm, também, bases no passado. “Encontrar uma saída democrática para a crise dos cuidados é uma das questões centrais do nosso tempo”, considera José Soeiro, um dos rostos da criação do Estatuto do Cuidador Informal e deputado pelo Bloco de Esquerda, na coletânea Que futuro para a igualdade? Pensar a sociedade e o pós-pandemia.

No capítulo que assina, o também investigador do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto analisa o regime existente para a população sénior em Portugal e detalha dez traços principais. Entres eles: “O pendor familialista e o peso da provisão informal de cuidados; a escassez de oferta, o fraco investimento público e as consequentes limitações no acesso; a remissão dos cuidados sociais para o campo da solidariedade e não dos direitos; a falta de voz coletiva de cuidadores e de pessoas cuidadas; e a fraca monitorização da qualidade dos cuidados e falta de aposta na qualificação de quem os presta.” Na espinha dorsal está a dimensão moral, influenciada por tradição cultural católica, que concebe os cuidados “como uma obrigação familiar e não como um direito social”. O modelo tende assim a deixar especialmente desprotegidos os grupos e sub-grupos que já são alvo de marginalização social – entre outros, o/s de pessoas LGBTQIA+. Apesar de o acervo em Portugal ainda não ser numeroso, as investigações que focalizem a intersecção entre envelhecimento e orientação sexual ou identidade de género também indicam naquele sentido.

No CES, em Coimbra, Ana Cristina Santos coordena dois desses projetos, o REMEMBER e o TRACE. Ainda em desenvolvimento, os dados já recolhidos incidem, afirma ao Gerador, sobre dois aspetos: a solidão relacional, “agravada pela ausência de ligação à família biológica e/ou pela inexistência de cônjuge”, e a fragilidade de redes de cuidado, “escassas e centradas no cônjuge (quando existente)”. Para além disso, a maioria das pessoas entrevistadas, com mais de 60 anos, não tem uma “intenção acerca do modo como deseja passar os anos finais da sua vida. No entanto, a possibilidade de viver em comunidade, com autonomia, mas junto de pessoas que valorizam a diversidade, faz parte do desejo de várias”.

Psicólogo de profissão, Jorge conhece bem as dificuldades da realidade de que é próximo. “Se tiver necessidade de um lar, poderei ter de me sujeitar a voltar para dentro do armário. Se existir essa possibilidade… pode nem haver vagas.” Na Covilhã chegou a ser diretor de uma dessas valências, onde foi conjetura a expulsão de um dos utentes que mantinha relação sexual/afetiva com outro. Estariam a desestabilizar o ambiente. Foi encontrada outra solução. “Correu bem porque havia um gay como diretor técnico. Só por isto, eu acho.” Em caso de necessidade tem pensadas duas possibilidades: uma é com o João, ex-marido – “se nenhum dos dois se voltar a apaixonar por ninguém, é voltarmos a viver juntos e tomarmos conta um do outro” –, a outra com uma amiga, que há vários anos o convidou para padrinho do seu filho – “ela já me disse, “quando formos velhos, se estiveres sozinho, vens viver connosco cá para casa”.

“Para nós”, afirma Rute, “não há rede de apoio”. Relembra uma amiga que um dia pensou num futuro que passaria para existência de uma casa comum “para nós, as velhotas. Mas temos todas reformas tão miseráveis, que não sei se dava para cobrir os custos”. Atualmente é cuidadora da mãe, numa relação de reciprocidade. “Cuidamos uma da outra.” A idade mais avançada era, tal como no caso de Rui – que também antecipava um grande sofrimento com a eventual partida do pai –, mais central nas preocupações sobre o por vir.

Artur comenta que o assunto já surgiu várias vezes entre o seu círculo mais próximo, sem que o apoio de agentes públicos ou estatais, tampouco a oferta do sector privado, seja percebido como adequado. Às vezes, conta, “começamos a brincar, a dizer que vamos comprar uma casa muito grande, com muitos quartos, que vamos viver todos juntos, porque assim sabemos ajudar uns aos outros… a rirmos, falamos disso”.

O apoio de amigos/as, em que muitas vezes estão incluídos/as ex-companheiros/as, surge assim, mais ou menos realisticamente, como uma das principais ligações com um futuro bem-vivido, imaginado através da partilha de cuidados, prazeres e sofrimentos. Relações nestes moldes lembram, em termos que lembram os propostos pela socióloga feminista Marilyn Friedman no livro What are friends for?, a importância da amizade: revolucionária no seu poder transformador de resistir a opressoras convenções sociais. Na mesma tradição, importa destacar o anteriormente frisado com Ana Cristina Santos: modelos e relações de intimidade e autodeterminação são, também, uma questão política, que requer, portanto, responsabilidades coletivas.

Se, durante a pandemia da covid-19, ficou mais explícita a existência de uma “crise de cuidados” em Portugal, ela é de longa data, refletida na história de grupos marginalizados, muitas vezes empurrados para a necessidade de encontrar criativas estratégias de cooperação e resistência. Na atualidade, quando diversas crises colocam em suspenso a continuidade, e os termos, de um planeta habitável, conhecer, reconhecer e reconstruir com tais movimentos – entre eles, o LGBTQIA+ – poderia ser passo importante para elaborar caminhos de liberdade que tenham por base o coletivo reconhecimento da dor e o persistente cultivo de solidariedades.

*Esta reportagem surge no âmbito do género jornalístico de jornalismo literário, pelo que foram usados recursos narrativos ao longa da mesma.