O encenador Victor de Oliveira nasceu em Moçambique, de onde saiu no início da guerra civil, morou e estudou em Portugal e, em 1994, foi morar e estudar para França. Mesmo que em sensações, guarda recordações de Maputo, é fortemente marcado pelo grupo (de teatro) do Liceu de Sintra e entende Paris como a sua cidade, que «é a cidade do teatro».

Apesar de Victor de Oliveira ter vivido num ambiente de guerra, que é um dos cenários que nos traz a peça Incêndios que agora encena, a perceção desses momentos e dessas vivências é recente. Entre 2012 e 2016, enquanto Victor representava como ator o texto de Wajdi Mouawad, percebeu que a peça era adaptável ao contexto moçambicano e, em 2019, estreou Incêndios em Maputo, onde teve uma reação impactante por parte do público e da crítica.

O facto de não viver nem em Moçambique, nem em Portugal, permitiu a Victor de Oliveira o distanciamento necessário para conhecer a sua própria história, analisando-a e conhecendo-a melhor. Esta aproximação às suas raízes foi determinante para levar a peça a Maputo e para a trazer a Lisboa.

A peça Incêndios, que é então uma criação de Victor de Oliveira e dos artistas moçambicanos David Aguacheiro, Nandele Maguni e Caldino Perema, estará em Lisboa nos dias 13 e 14 de dezembro, na Culturgest, o mesmo palco onde Victor de Oliveira já encenou Final do Amor, de Pascal Rambert. De Lisboa, Incêndios seguirá para Paris.

Para entenderes melhor Victor de Oliveira, bem como o motivo da escolha da peça e a sua relação com os atores, em especial a atriz Ana Magaia, deixamos-te a entrevista que o encenador deu ao Gerador.

Gerador (G.) – Com que idade veio para Portugal e o que se lembra de Maputo, do ambiente de guerra, quando saiu de Moçambique?

Victor de Oliveira (V.O.) – Vim para Portugal com sete anos. Nessa altura, a guerra civil em Moçambique ainda estava no princípio. Foi no período dos anos 80 que a guerra rebentou mesmo. Mas tenho, no entanto, algumas recordações desse período em Maputo e muitas delas são mais sensações, reminiscências que se confundem porque eu era pequeno e porque era um período muito difícil. Não apenas por causa do princípio da guerra civil, mas também porque as lutas raciais do pós-independência eram extremamente violentas e eu e a minha família, enquanto mulatos, estávamos no meio de muita contestação e ódio. Mas acho que o inconsciente me protegeu, digamos assim, durante muito tempo do que vi e ouvi. E as coisas tornaram-se apenas um pouco mais conscientes há relativamente pouco tempo, essencialmente a partir do momento em que comecei a interrogar os meus pais e as pessoas da minha família.

G. – Como chegou ao teatro?

V.O. – Passei a minha adolescência em Sintra e foi aí, no liceu, que comecei a fazer teatro. Devido certamente aos traumas do exílio e desses momentos dolorosos de que falei anteriormente, eu era um rapaz extremamente fechado, solitário, de uma timidez quase doentia. Quase não tinha amigos, não falava, ou falava tão baixo que ninguém me ouvia e a minha escapatória, por assim dizer, eram os estudos e os filmes que via o tempo todo quando estava em casa. Os estudos e o cinema. Isso mudou quando, aos 16 anos, comecei a fazer teatro no grupo do liceu de Sintra. Hoje, posso afirmar que aprendi verdadeiramente a falar graças ao teatro. Tudo mudou a partir daí. E, depois do 12.° ano, comecei a trabalhar numa companhia profissional em Sintra, que ainda hoje existe, mas como sentia necessidade de formação entrei em 1992 para o Curso de Atores do Instituto Franco-Português em Lisboa e, depois disso, fui em 1994 para Paris para o Conservatório Nacional.

G. – De que forma Luís Miguel Cintra, João Brites e Fernanda Lapa marcaram a sua carreira? Ainda marcam?

V.O. – Todos os encenadores e professores de que fala, e outros ainda como a Aldona Lickel, o Jorge Listopad, o João Fiadeiro, o João Grosso, foram importantes pois ajudaram-me, cada um à sua maneira, não apenas a compreender a arte do ator, mas também a compreender o que é ser um artista, a compreender-me melhor e a questionar o mundo que me rodeava. Eu venho de uma família em que as pessoas não iam ao teatro, não iam a exposições, não liam livros. Esses professores abriram-me um mundo. Não se trata apenas de aprender uma técnica, trata-se de saber porque é que sou um artista e o que é que é importante para mim, o que é que é fundamental.

G. – Por que motivo escolheu Paris para viver e para trabalhar?

V.O. – Porque Paris, para além de muitas outras coisas, é a cidade do teatro. Uma grande parte dos grandes encenadores e dramaturgos do século xx viveram ou passaram por Paris. É a cidade que tem mais espetáculos diários, e há uma cultura teatral absolutamente incrível. O teatro e o cinema fazem parte da cidade, e esta vive ao ritmo da sua vida cultural. E hoje posso dizer que é a minha cidade, pois vivi em Paris mais tempo do que em qualquer outra cidade e sinto-me muito bem aqui.

G. – Sente que as suas raízes e a história das suas raízes são mais compreendidas além-fronteiras?

V.O. – Não diria que elas são mais compreendidas. Diria antes que o facto de já não viver nem em Moçambique, nem em Portugal, me ajudou a criar uma certa distância com a minha história e, graças a essa distância, a conseguir analisá-la e a compreendê-la melhor. No próximo ano, o espetáculo Incêndios vai ser apresentado em França e estou muito curioso, pois a maior parte das pessoas nem sequer sabe onde fica Moçambique. Eles conhecem muito pouco os países africanos para além dos países da francofonia. E poder, através do espetáculo, falar sobre Moçambique e sobre a história do país, será certamente uma experiência muito forte.

G. – O que o fez escolher esta obra de Wajdi Mouawad? Há um manifesto político na escolha?

V.O. – Incêndios é para mim talvez a peça mais bonita do autor Wajdi Mouawad. Os temas da guerra, do exílio, da identidade e da infância são temas recorrentes na sua dramaturgia, e tudo isso se encontra, de uma certa maneira, cristalizado neste texto. Não é por acaso que já foi traduzida para mais de vinte línguas e encenada dezenas e dezenas de vezes. Eu representei este texto enquanto ator de 2012 a 2016. Hoje, conheço todo o texto da peça de cor. Quando pensei em fazê-la em Maputo foi obviamente porque sentia que podia adaptá-la ao meio moçambicano e fazer com que as questões que são postas no texto do Wajdi pudessem ser compreendidas por um público moçambicano. E foi o que aconteceu. Não há exatamente um “manifesto político”, mas está lá algo que encontra um eco num público moçambicano que viveu a guerra civil. Durante as representações que fizemos em Maputo, isso foi evidente.

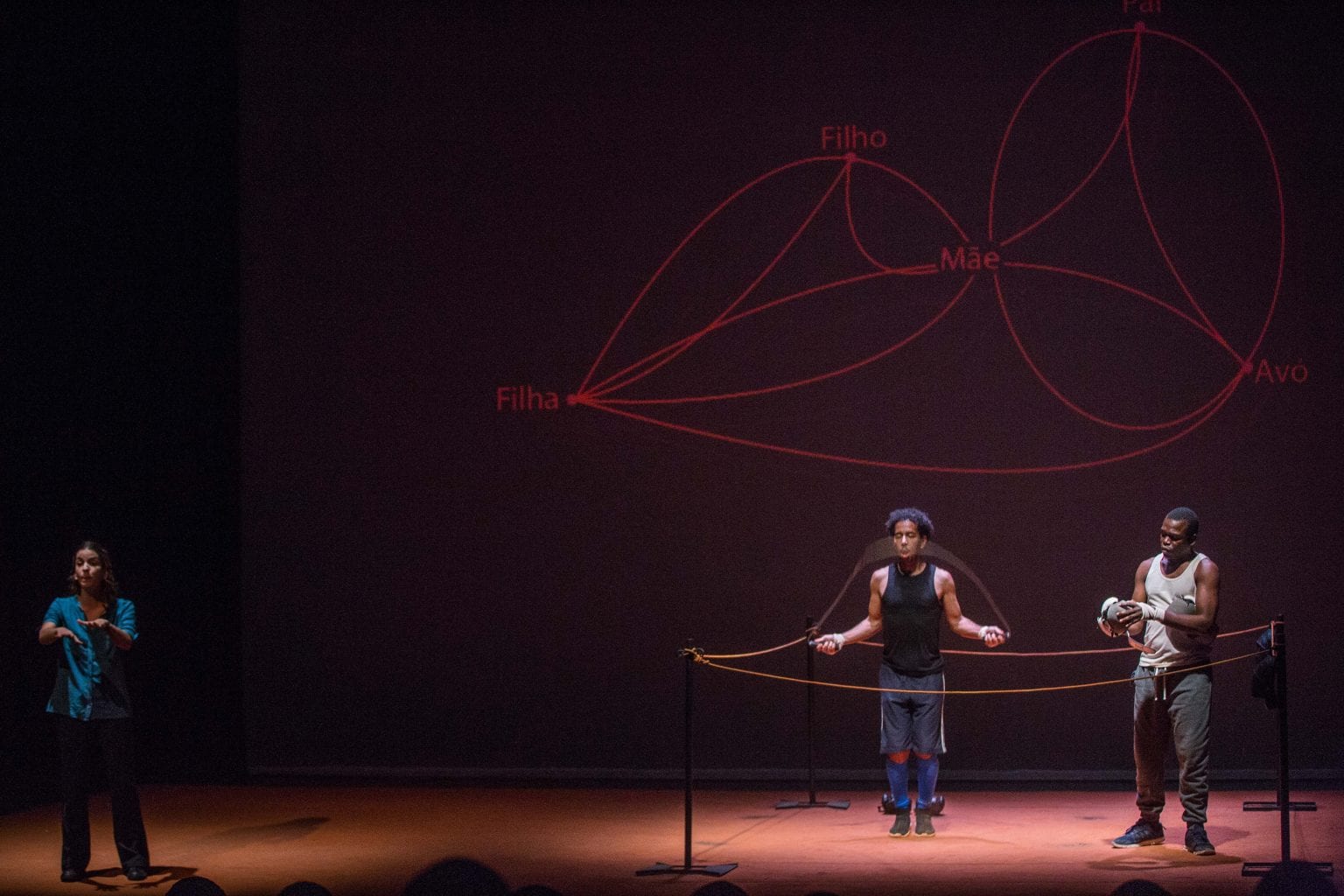

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

- Peça Incêndios. Créditos: Mauro Vombe.

G. – O que mais o marcou no trabalho que desenvolveu com o elenco, em especial com a atriz Ana Magaia?

V.O. – Uma das coisas que foi muito interessante durante os ensaios foi ver o olhar que cada um dos atores tinha em relação ao texto, segundo a sua própria experiência. Obviamente que, entre os atores mais velhos que viveram a guerra civil e os mais novos que nasceram depois dela, a compreensão do texto e as interrogações não eram as mesmas. As conversas eram sempre muito fortes porque cada um falava a partir da sua própria experiência e alguns deles viveram momentos extremamente difíceis e dolorosos durante a guerra civil. O que era importante era conseguir encontrar um espaço para esse trabalho de recordação e depois ver como é que essa tomada de consciência, por assim dizer, encontrava um eco concreto no palco. E tudo isso obviamente com muita delicadeza, pois são momentos frágeis, bonitos, mas frágeis. A Ana Magaia é uma atriz incrível, e eu sinto-me muito feliz por poder trabalhar com uma atriz com a sua experiência e o seu talento. Ela tem uma compreensão do texto e das suas subtilidades extremamente grande e compreendeu muito rapidamente de que maneira é que a história da Nawal poderia chegar ao público moçambicano. O trabalho que ela fez foi fundamental para que eu pudesse ter confiança na intuição que tinha tido quando achei que este texto poderia falar muito bem da história moçambicana.

G. – Ao longo da peça, assiste-se ao presente e ao passado como se fosse um só, atrás e à frente da tela, com histórias paralelas, mas intercaladas na mesma cena, com a vida de Nawal descoberta depois da morte. É uma metáfora para a vida de cada um e de cada uma de nós? Mesmo vivendo no presente, não nos desapegamos do que foi a nossa história?

V.O. – O presente é e sempre será o mais importante, mas obviamente que é impossível que ele não esteja ligado ao passado. Esse vai e vem entre passado e presente no espetáculo ajuda-nos a compreender a história pouco a pouco, ajuda-nos a tirar esse fio invisível que liga o momento da morte da Nawal com o momento da descoberta da verdade. Nesse sentido, trata-se de uma escrita muito cinematográfica, pois o público segue esse fio, quer saber o que é que se vai passar depois e segue os atores até o fim do espetáculo. Tudo está ligado.

G. – Se pudesse conhecer a opinião e a emoção de todas as pessoas que veem a peça, qual seria aquela ou aquelas que mais o deixariam com a sensação de dever cumprido?

V.O. – Na estreia do espetáculo em Maputo, estávamos todos muito contentes com o acolhimento do público e as boas críticas que tivemos. Mas, acima de tudo, o que foi muito forte foi ver a que ponto as pessoas estavam emocionadas com a história e com aquilo que a história gerou em cada uma delas. O olhar sobre a guerra, mas também o olhar sobre o problema das raparigas menores que engravidam cedo demais, sobre a luta entre clãs, entre famílias, que, por vezes, impedem jovens de se poderem amar livremente, o olhar sobre o grave problema do analfabetismo, sobre a tragédia das crianças soldados, sobre a violação em tempos de guerra, tudo isso são coisas que ficaram para trás, que a maioria das pessoas deixou para trás, não quer voltar a ver, nem sequer a falar sobre isso. E, de repente, graças ao teatro, tudo vem ao de cima e, durante o tempo da representação, tudo está lá. Os problemas não se vão embora porque recusamos falar neles; eles estão lá, aprendemos a viver com eles, mas eles continuam lá. Essa sensação foi algo que sentimos por parte do público, e isso foi, certamente, uma das coisas mais incríveis que aconteceram com este espetáculo.