Para conhecer uma escola, é preciso conhecer os seus valores implícitos. Planos curriculares, materiais, recursos tecnológicos, projetos pedagógicos, permitem ter um vislumbre dos objetivos traçados, mas nada dizem acerca da realidade cumprida. Para conhecer os contornos da sociedade que ali se está a desenhar, é necessário ir ao terreno, ver as dinâmicas e testemunhar rotinas de cada instituição. Pelo menos assim é para José Pacheco.

No final dos anos 90, quando integrava o Conselho Nacional de Educação, foi atribuída ao professor e pedagogo a tarefa de redigir pareceres sobre algumas escolas, descritas como inovadoras. Sabia que nunca poderia ter uma noção real pela mão dos diretores, que apenas tornariam a análise mais difícil. Queria ter acesso à realidade quotidiana de cada escola e, para isso, procurava caminhos alternativos, chegando sempre antes da hora prevista. «Se eu fosse às três horas da tarde, eu já sabia o que ia acontecer: o diretor ou a diretora [seriam] muito simpáticos, vinham ter connosco, mostravam-nos o que queriam mostrar», explica. Mas José Pacheco não queria isso. Queria poder perceber a verdade de cada instituição, e, para o conseguir, alterava os planos. Ia uma hora mais cedo e dirigia-se a um local que considerava digno de estudo: as casas de banho.

«Eu escrevia no papel aquilo que lia do lado de dentro da porta do quarto de banho. Imagina o que está lá: desde símbolos fálicos, a mensagens horrorosas… Ali eu já via um pouco da identidade daquela escola e da sociedade que a envolve.»

Com o caos na mente seguia para detetar contrastes, e entrava no WC dos professores. Ali «já havia papel higiénico – que às vezes não havia no [WC] do aluno – havia espelho, coisa que às vezes não havia no do aluno, havia tampa da sanita». Coisas simples que acabam por revelar as diferenças intrínsecas. «Até a defecar há hierarquia, repara bem», sublinha. «Se eu fosse ao quarto de banho do diretor, certamente havia ar condicionado, ambientador e tudo mais», diz, entre risos interrompidos pela gritaria pueril que se ouve do exterior.Afinal de contas, estamos numa escola e é hora do recreio.

«Segundo lugar onde eu ia: a biblioteca.» Ali havia, habitualmente, três cenários possíveis, de acordo com José Pacheco:«ou está fechada – porque é perigosa, tem lá dentro muita informação [risos] – ou está aberta mas vazia –, tendo lá apenas os funcionários – ou é um lugar de castigo».

Nesta jornada de análise, há ainda um outro destino: a sala dos professores. Era o terceiro local ao qual se dirigia, camuflando-se nas mobílias para poder aprender o que não se diz cá fora. «Há [normalmente] uns armários. Eu ponho-me lá num cantinho à espera de que eles voltem das aulas. É lindo ouvi-los», conta, satisfeito.

O objetivo deste método peculiar era simples. José Pacheco defende que a escola não deve ser um ambiente de autoridade e hierarquia, mas de respeito mútuo e amor. O centro não é o aluno, nem tão pouco o professor. «O centro é a relação. O centro é o vínculo que se estabelece. O centro é a comunidade», afirma. Por isso, importa clarificar contextos e dinâmicas que são aplicados, mesmo que inconscientemente. Só assim seria possível fazer uma análise correta, e, se possível, recomendar as mudanças necessárias. O problema, segundo José Pacheco, estava (e está) na resistência a essas mesmas mudanças…

Este episódio é apenas um exemplo dos muitos que José Pacheco nos relatou, durante a conversa que fomos desenvolvendo à medida dos horários letivos, na Escola EB1/JI Casal do Sapo na Quinta do Conde. Ali o fomos encontrar, logo pela manhã, no primeiro dia de aulas, em frente a um círculo de crianças sentadas na área exterior. Estava ali a convite das professoras, para tentar uma abordagem diferente e fazer as crianças pensar por si próprias. «O que querem saber?», pergunta. A maioria responde com um olhar de surpresa e alguma confusão. Afinal de contas, o habitual é que lhes seja dito o que têm de saber…

«Um entre muitos»

Professor e pedagogo, mas – e sobretudo – antropogogo. Designações que, na verdade, não usa muito quando fala de si mesmo. «Hoje eu posso chamar-me designer educacional, tutor, aprendiz de utopias… qualquer coisa, não importa.» O que importa mesmo é a sua mensagem, a sua reivindicação de um ensino para todos. Isto porque, segundo diz, o modelo de ensino atual não cumpre este objetivo. O sistema está padronizado, desenhado para ensinar todos da mesma forma, quando isso, simplesmente, «não é possível».

José Pacheco costuma dizer que quem enveredava pela educação o faz por amor ou por vingança. No seu caso, foi a segunda opção. Quis «vingar aqueles que não conseguiam ir além de uma terceira classe, de uma segunda classe, vingar aqueles que continuavam, nas escolas, a não aprender». Quis vingar analfabetos, vingar alunos de quem todos tinham desistido. «Eu acreditava que seria possível que todos aprendessem», afirma, de dedo em riste. «A escola existe para isso. Então, fui por vingança e fiquei por amor, porque encontrei professores e teóricos que me mostraram que era possível outra escola.»

Mas teve outras batalhas antes disso. Se hoje encara o seu trabalho como uma luta pela defesa dos direitos à educação – que diz ainda não estarem assegurados, pela falta de um sistema de ensino eficaz –, houve tempos em que lutou por outras liberdades. Quando o país se via oprimido, lutou pela democracia.

Durante a nossa conversa, fica relutante em contar como tudo aconteceu. Emocionado, sublinha que, na luta contra a ditadura fascista, foi apenas um de muitos. «Eu era um mero número, insignificante, respeitador do direito e da democracia», exclama. Para. Respira fundo. Só assim consegue mergulhar nessas memórias.

José Pacheco foi dissidente desde os treze anos, muito devido ao contexto economicamente desfavorecido onde cresceu. «Nasci na Ilha dos Tigres, mais conhecida por Rua da Vitória», no Porto, em 1951. Ali diz ter feito a sua «formação política», fruto do ambiente onde vivia. Teve amigos comunistas, mas nunca o foi. Percebeu que havia «algo de errado» com o país, quando um vizinho, membro (clandestino) da juventude comunista, desapareceu. O infortúnio deu-se após a mãe do jovem usar as páginas do jornal Avante! como matéria-prima para bandeirinhas de santos populares.

A procura pela verdade fez de José Pacheco «moço de recados» da resistência. Transportava informação criptografada de um lugar para outro de forma aparentemente inócua. «Ninguém duvidava de mim, até que cheguei ao ponto de ter de ir para África, porque já estava a ter a correspondência vigiada.» Jovem adulto, foi para a Guiné e depois para Cabo Verde, dentro de numa instituição fascista denominada Círculo de Estudos Ultramarinos. «Fui infiltrado», assume, explicando que a ideia era tentar que aquela guerra estúpida terminasse. «Irmãos contra irmãos. Que era aquilo?», questiona.

Regressou a Portugal, onde se tornou professor – a essa história já lá vamos –, mas as suspeitas de ser contra a ditadura levaram a que fosse enviado para o serviço militar, em 1972. Os colegas professores iam para amanuenses, ele teve de preparar-se para combater. «Eu, que sou o único professor estrábico, fui para atirador de infantaria [risos]. Eles queriam que eu morresse, mas aprendi a sobreviver.» De um regimento inteiro fez parte do pequeno grupo que ficou a dar instrução e acabou por não ter de ir combater para África. «Consegui escapar, porque obtinha as melhores notas nos testes, nas provas físicas e… de tiro», afirma.

Estando nos quartéis das Caldas da Rainha e Tavira, começou a ser contactado pelos grupos opositores ao regime. «Fiquei a dar instrução e, quando eu fui para o GACA 3, para Espinho, recebi logo contactos.»

Em março de 1974 acontece a Intentona das Caldas, que não resultou. No dia seguinte, recebe a ordem para ir para casa. «Ou seja, tinham descoberto que eu estava ligado.» Regressou, mas, a 24 de abril, recebe novas indicações. Foi avisado para «sair antes das sete da tarde, para ir para um lugar onde não estivessem e para levar um rádio portátil, de pilhas, para ouvir a senha – «Quis saber quem sou…» – e a contrassenha, se a coisa resultasse – «Grândola, Vila Morena», conta, emocionado.

José Pacheco interrompe o discurso. Não quer contar mais, mas acaba por fazê-lo. «Eu estava cansado de ver os meus amigos serem torturados, mortos, de os ver morrer com overdose de heroína! Estava cansado de ver o suicídio, estava cansado de ver a morte à minha volta! Era preciso fazer alguma coisa.»

Essa coisa seria algo crucial à operação: a 25 de abril de 1974 foi ocupar as torres de Miramar, da Rádio Clube Português, para permitir que houvesse comunicação. «Mas fui eu e foram outros, antes de mim!», sublinha, chamando à atenção para o facto de o seu papel não ter sido especialmente preponderante. «Eu, que sou pacifista, vesti a farda de combate, com um sobretudo por cima. Não foi nada. Eu não fui nada! Mas fui. Como foram centenas, milhares, fazer aquilo que era preciso há muito tempo. Porque a ditadura prendeu o meu pai e matou a minha mãe. Eu não posso esquecer isso», relata.

Educação, padronização e a vontade de fazer diferente

José Pacheco não esquece, de facto. Mesmo com as constantes interrupções – inevitáveis na rotina de uma escola básica –, conta-me ao pormenor os episódios anexos a cada fase da sua vida. A mudança de profissão terá sido, talvez, um dos mais importantes, já que foi o início de tudo o resto.

A vocação do ensino não foi uma opção imediata. Durante a juventude – ainda no tempo do Estado Novo –, José Pacheco foi eletricista, com carteira profissional, uma profissão bem remunerada na altura. Quis estudar para engenheiro eletrotécnico, mas, em 1970, mudou de ideias ao ouvir uma palestra do «Professor Lobo», na qual este confessava os seus erros – tinha batido num aluno –, assumia o arrependimento e afirmava os benefícios da mudança de atitude.

Esse relato de consciencialização e autocorreção inspirou José Pacheco, que assim começava a descobrir o Movimento da Escola Moderna (apesar de ainda não saber bem do que se tratava). «No dia seguinte, fui inscrever-me no exame [na escola do Magistério do Porto] e fui professor. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida para além do meu filho, que é professor também», conta.

Naquela manhã de setembro, sentado em cadeiras não destinadas a graúdos, explicou-me que mudou de vida, pois esta é demasiado curta para se fazer o que quer que seja contrariado. «Acaba-se num psiquiatra», afirma. Foi por isso que começou a ensinar e, ao fazê-lo, compreendeu que o modelo «não serve» e que teria de fazer diferente.

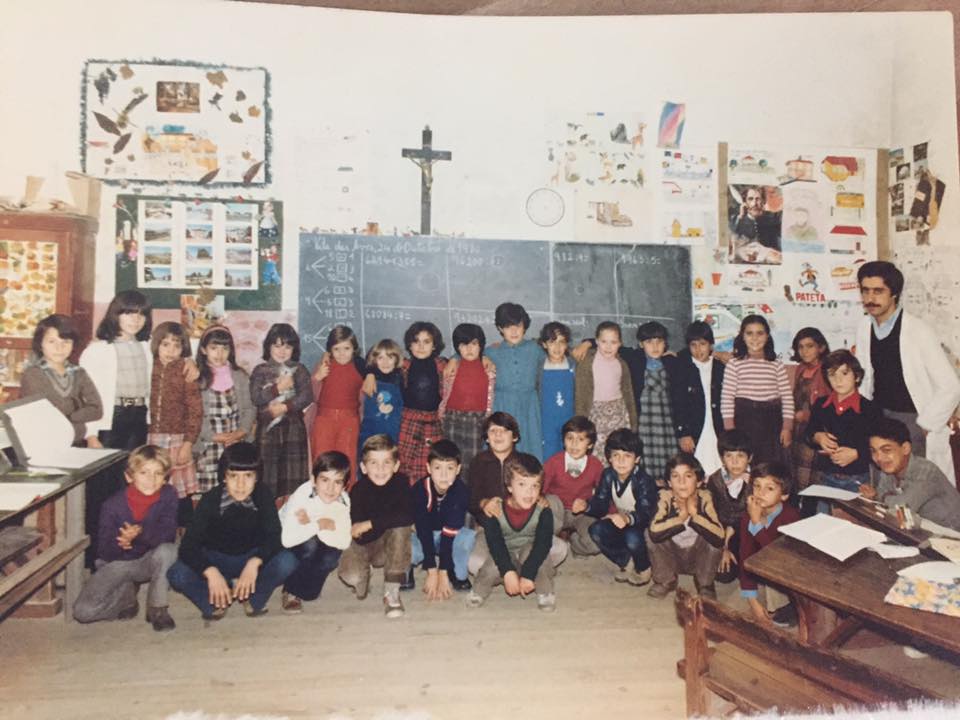

Após alguns anos a trabalhar como professor, José Pacheco chega a Vila das Aves, Santo Tirso, em 1976, para trabalhar na Escola da Ponte. Na altura entrou como substituto de uma docente em licença de maternidade, e ficou responsável por uma «turma de lixo», conforme lhe foi descrito. O nome justificava-se com o facto de ser composta por crianças e jovens considerados problemáticos, e que tinham graves lacunas no seu percurso de aprendizagem.

Naquela turma, havia um aluno de 15 anos que não sabia ler. O jovem dizia «não ter cabeça», mas José Pacheco ficou perturbado com a situação. Claramente o método de ensino analítico-sintético – «o a, e, i, o, u, pa, pe, pi, po, pu» – não estava a funcionar, mas ele próprio não sabia ensinar de outra forma. Ficou perturbado. «Foi assim que eu aprendi, era assim que eu ensinava», diz.

Algo tinha de mudar. «Então o que é que eu fiz? Fui aprender a ensinar a ler. Aprendi 25 maneiras de ensinar a ler.» Tornou-se especialista em alfabetização. A partir dali, conseguiu que todos aprendessem «em três meses, no máximo».

Ao mudar os métodos, diz ter percebido que o problema não são as crianças. Não existem problemas de aprendizagem, mas sim «de ensinagem».

José Pacheco diz perentoriamente que « de útil se aprende numa sala de aula» e que a aula, em si, não faz sequer sentido. Porquê? Porque, segundo o antropogogo, ela não ensina. Quantas das coisas que outrora escrevemos num teste de avaliação permanecem na nossa memória?

O pedagogo culpa o modelo de ensino, que, na sua visão, está bastante desatualizado. Diz que o sistema educativo construído por aulas está relacionado com procedimentos militares, autoritários, praticados nos séculos xviii e xix. «Respondeu a necessidades da Prússia militar e do Kaiser [imperador alemão], que precisavam de jovens disciplinados», explica. Havia, por isso, uma «disciplina imposta – não autoconstruída – para obediência formal».

Daqui surge a comparação. Tal como numa estrutura militar, no ensino atual «a ordem vem do ministério, o diretor do agrupamento tem de cumprir. Ele tem o dever de obediência hierárquica», tal como os alunos na sala de aula, onde o professor executa as ordens que lhe foram, também, dadas pelo diretor.

Mas a explicação não termina aqui. Na vertente de obediência e hierarquia, José Pacheco afirma que a escola também bebe da «França dos conventos e das casernas do século XIX». «Há a cela de aula, com a monja sozinha, [tal como o] professor sozinho, em sala de aula.» Tal método «vem de Comenius, do século xvii que diz que é possível ensinar todos como se for um só, e não é», afirma.

E porque não?

Porque, conforme explica, «a autonomia é relacional, eu sou autónomo em relação ao outro». «Então, se o professor está sozinho, ele transmite autossuficiência e individualismo. E «um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é».

Depois – e ainda falando de velhos hábitos no modelo de ensino – há também a questão da «padronização dos tempos». José Pacheco evoca aqui a Revolução Industrial, a produção em série, a massificação e faz o paralelismo com as práticas padronizadas e horários definidos para todas as atividades. «Cinquenta minutos de aula, intervalo, [seguido de] 50 minutos… porque é que é são 50 minutos? Porque é que há aula? Porque é que há intervalo? Porque é que as escolas começam todas à mesma hora e acabam todas à mesma hora? Porque é que todos têm de fazer chichi e comer ao mesmo tempo? Porque é que o quarto de banho do aluno não é o mesmo quarto de banho do professor?»

São muitas perguntas, que questionam procedimentos dados como certos e que, de tão enraizados, perduram ao longo dos séculos. Mas e se fosse diferente?

Com José Pacheco, a Escola da Ponte passou a ser. Em tudo.

A escola onde «todos aprendem»

Na Escola da Ponte, «todos trabalham com todos», conforme descrito na própria apresentação da instituição. Não existem horários de aula nem de intervalo, porque cada aluno gere os tempos de trabalho e pausa conforme lhe é conveniente. Não há turmas. Todos colaboram e se entreajudam. A matéria é aprendida de forma autónoma, consoante o ritmo de cada um. O professor é um tutor, que apoia e esclarece dúvidas. Não avalia. O aluno avalia-se a si próprio, quando se sente preparado para o fazer. A aprendizagem assenta nos valores da solidariedade, autonomia e responsabilidade, por isso é eficaz, porque não existe a obrigação de decorar, mas antes a responsabilidade de compreender.

Todo este projeto foi idealizado por José Pacheco, com uma equipa de 12 professores, inicialmente distribuídos por 12 escolas. Perante as dificuldades, só a Escola da Ponte conseguiria vingar, local onde foi implementada a mudança sem grandes conhecimentos teóricos prévios. «Quando começámos a Ponte, nós nem conhecíamos o Piaget, nem sabíamos que Vygotsky existia. Foi por amor, intuição pedagógica e respeito pela criança. [Foi por] não [querer] fazer dela um ratinho, uma cobaia de laboratório. A criança merece respeito e merece o respeito à educação, coisa que não acontece. A maioria não aprende», sublinha.

Na Escola da Ponte, pelo contrário, «todos aprendem». O sucesso – comprovado periodicamente em inspeções e avaliações externas – é caso de estudo nos quatro cantos do globo. «Eu passei por dezenas de países falando da Ponte», diz o pedagogo.

A instituição, que está inserida no sistema público de ensino, tem um contrato de autonomia, que é renovado de três em três anos. Só assim é possível que continue, ainda hoje, a fazer diferente. Mas o caminho foi duro até se aqui chegar. «A Escola da Ponte apareceu e foi completamente marginalizada, completamente. Porque ela mostrou que a escola que temos [habitualmente] não ensina todos.A Escola da Ponte ensina todos, tudo o que é preciso aprender, e isso foi um estigma. A partir daí nós fomos persona non grata. O Ministério [da Educação] várias vezes tentou acabar connosco. Professores de outras escolas fizeram tudo o que puderam para acabar connosco», conta José Pacheco.

Parece paradoxal. Se o modelo funciona, porquê esta resistência? Porque não existem mais «Escolas da Ponte» pelo país?

«Porque o maior obstáculo à mudança sou eu, és tu, é a nossa cultura profissional.O maior obstáculo à mudança é a formação de professores. O maior obstáculo à mudança é uma família e uma sociedade que pensam que a escola tem que ser como foi», responde convictamente.

Outro entrave, de acordo com José Pacheco, é o facto de «o sistema educativo não ser gerido pela pedagogia, mas pela burocracia». «É curioso porque, o artigo 48º da Lei de Bases do Sistema Educativo [relativo à administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino]diz que as decisões de política educacional devem ser sobre critérios de natureza pedagógica, não administrativa, mas tudo o que se faz por aí, os critérios são de natureza administrativa e burocrática», acrescenta o antropogogo.

«Pontes» pelo mundo e o legado para o futuro

A coordenação do projeto Fazer a Ponte, que deu origem a esta escola singular, foi coordenado por José Pacheco entre 1976 a 2004. Neste entretanto, o professor aproveitou para aprofundar os seus conhecimentos – costuma até dizer que fez a teoria e a prática ao mesmo tempo – e concluiu o mestrado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 1995. Também teve tempo para ser presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, entre 1983 e 1986, apesar de não falar muito disso. Nunca se juntou a nenhum partido, garante.

Entre 1998 e 2002, integrou o Conselho Nacional de Educação de Portugal (altura em que emitia os tais pareceres que o levavam a entrar nos WC das escolas). O seu trabalho foi reconhecido publicamente, com a Comenda da Ordem de Instrução Pública, atribuída pelo presidente da República, Jorge Sampaio.

Nesta fase da sua vida, já se dividia entre Portugal e o Brasil. Em 2005, viria a mudar-se definitivamente. Lá, diz, é tudo bastante diferente. «Aqui, a Escola da Ponte é um incómodo. Eu fui para o Brasil porque, lá, a Escola da Ponte é um exemplo» assume. De tal forma que serviu de mote a muitos outros projetos, inspirados pela inovação que ela representa.

Um bom exemplo é o Projeto Âncora, uma ONG em Cotia, São Paulo do Brasil, no qual José Pacheco colaborou, desde 2011, para ajudar a que se estabelecesse como escola. Aqui, o modelo de ensino – também ele centrado na autonomia do aluno – apoiou crianças e jovens de meios sociais desfavorecidos e problemáticos, que apresentavam grandes lacunas no seu percurso de aprendizagem.

Por saber que o método faz a diferença, José Pacheco correu o mundo para contar estes sucessos. Deu inúmeras palestras e apoiou vários projetos ligados à pedagogia e à educação. Com os seus exemplos concretos, mostra que a escola é o lugar onde «a família, a sociedade e o Estado têm de estar juntos, não podem estar separados».

O professor – ou «Tio», conforme dizem no Brasil – lamenta que a inovação seja pouco valorizada no nosso país, mas recusa assumir-se como uma voz incómoda. Diz antes que é uma «voz disponível», pronta para ajudar quem estiver disposto a ouvir. «Aquilo que se tem feito – não só em Portugal como noutros países – é tentar melhorar o sistema que existe, introduzindo as taxonomias de Bloom, introduzindo técnica de gestão, introduzindo competências, introduzindo educação integral, introduzindo mudanças… coisas que são paliativos do velho modelo», diz. A questão é que, conforme explica, o modelo não serve e tem de ser alterado. «Não é possível pôr penso rápido em ferida profunda», afirma. «Se o ministério quiser aceitar o diálogo, dialogaremos. Se quer continuar a enfeitar a escola de gestões flexíveis (que não são), de autonomia que não existe, então continue e que Deus lhes perdoe», acrescenta José Pacheco.

No Brasil – onde, aliás, o seu nome é bem mais citado do que em Portugal –, também integrou o Grupo de Trabalho de Inovação e Criatividade da Educação Básica, do Ministério da Educação, em 2014. Neste ano, foi também investigador do IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, no Projeto Brasília 2060 – Plano Estratégico para uma Cidade Sustentável. Tem uma obra vasta, com cerca de duas centenas de livros publicados, metade disso em autoria individual, além de diversos artigos sobre educação e colaborações em universidades. Atualmente, coordena mais de cem projetos de comunidades sustentáveis, a partir de comunidades de aprendizagem.

Deambulando pelo pátio da escola, naquele dia soalheiro, disse-me «estar cansado». «Ando há 50 anos nisto. Desde há 20 anos no Brasil, durante 30 anos em Portugal. Eu viajei por Portugal inteiro a ajudar professores, gastando a minha gasolina, o meu carro, o meu dinheiro no tempo em que não havia computadores nem nada disso».

O facto é que, apesar de tudo, continua a fazê-lo. Diz querer parar, mas talvez não para já. Talvez daqui a um, dois, três anos. Talvez nessa altura possa dedicar-se definitivamente à escrita, coisa que aliás, já faz diariamente. Isso e responder a centenas de emails que lhe são enviados. Ele próprio a isso convida, divulgando o seu endereço a quem dele possa precisar.

Por agora, está em Portugal e por aqui vai ficar. Durante mais de um ano não terá morada permanente, já que estará sempre em trânsito. A escolinha da Quinta do Conde, onde estivemos, é apenas um dos locais que fazem parte do périplo que está a fazer pelo país, onde vai estar «com cerca de 100 escolas e com sete ou oito agrupamentos e um município [Pampilhosa da Serra]», para erguer a primeira Rede de Comunidades de Aprendizagem. «Vamos fazer história», com ou sem Ministério da Educação, segundo diz. A ideia passa por criar polos de formação de educadores «com valores do século XXI», para que estes possam depois apoiar a transição da «escola de aula» para uma nova construção social de aprendizagem.

A tarefa principal? «Deixar de ser necessário.» «Estou quase com 71 anos, cansado e devo dar o meu lugar», afirma José Pacheco. «O convite que eu faço, é que essas pessoas não digam que amam os alunos. Que amem mesmo», afirma José Pacheco, o «aprendiz de utopias».

Texto de Sofia Craveiro

Fotografias cortesia de José Pacheco

Este artigo foi originalmente publicado na Revista Gerador 36, disponível aqui.