Chegado o último dia do festival Oeiras Ignição Gerador, assistimos a várias masterclasses, à intervenção da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e a uma noite que ficou marcada por um concerto de Benjamim e uma performance em jeito de brinde de encerramento do festival com Isabel Costa e Mia Tomé.

Matilde Campilho, “Porque precisamos de histórias?”

Depois de tomado o café da manhã e com a proximidade das 11h, sintonizamos a presença no palco Oeiras. Quem estreia o dia de masterclasses é a poeta Matilde Campilho, seguindo o tema “Porque precisamos de histórias?” A sua intervenção começa com um pedido - “vamos parar todos um bocadinho e olhar para isto. É só um bocadinho”. Eis que vemos a janela do palco ser preenchida por um breve filme, de 1966, do cineasta Bruce Baillie, “All my life”, na voz de Ella Fitzgerald e piano de Teddy Wilson, que acompanha o percorrer de uma “cerca, as roseiras vermelhas, o vento”, gravadas durante três dias marcados pela qualidade de luz de verão seguidos. Fica, então, lançado o mote para pensar “o poder da imaginação, das histórias”.

Uma história pode surgir de várias formas, “em película, em movimento...”, conta-nos. E assim se inaugura uma masterclass contada numa voz profunda e reconfortante, em formato de múltiplas histórias, que vão sendo intercaladas e/ou reforçadas por excertos de filmes diversos ou de canções.

Assim, uma história pode ser a oportunidade de criar uma “realidade alterada, aumentada, modificada, muitas vezes para a nossa alegria”. “Esse, para mim, é que é o poder das histórias: saio do meu filme e entro em outro” e essa característica detém poder, pois os “exemplos doutras vidas oferecem-nos perspetiva”. “Nada melhor do que sair de mim por um bocadinho e ver como o outro se mexe”, gerando empatia, o que constitui outro dos propósitos das histórias.

“Mas há ainda outro tipo de histórias”, avança enquanto dirige a boca a mais um copo de água, “aquele que é o contrário do exemplo”. “As histórias, por vezes, trazem outros mundos, mundos com os quais não nos identificamos nem um bocadinho, o que não quer dizer que não aprendamos com eles”. Desta forma, Matilde aponta mais uma dimensão do poder das histórias: “também está relacionado com o deixar o tempo pousar um bocadinho sobre nós”.

Na “busca pelo tempo perdido”, fala da origem de todas as coisas e a forma como somos influenciados pelo que aconteceu noutro tempo, apresenta o mito, e nessa elaboração a poeta chega a equacionar a hipótese de se ter perdido. “Mas será que é isto que acontece com as histórias? Uma vem da outra, sempre.” E, então, não são necessariamente as conversas que são como as cerejas, mas sim as histórias. “As histórias é que são como as cerejas”, vêm umas atrás das outras.

Introduzindo o excerto do filme “O Sabor da Cereja”, de Abbas Kiarostami, leva-nos a pensar sobre a empatia, a forma como os jogos têm tudo que ver com as histórias, e como “os mitos, as histórias, são para se escutar e aprender qualquer coisa com eles”.

Saindo da esfera cinematográfica, introduz na narrativa um poeta, acrescentando que “os primeiros contadores de histórias foram os poetas e, no princípio, eles falavam através das canções”. Para o ilustrar, ouvimos Leonard Cohen tocar “Suzanne”. “As suas canções são histórias com princípio, meio, mas sem fim, porque ficam a ressoar em nós”. Da mesma forma, Matilde defende que as canções, mesmo as que não têm letra, contam histórias, porque há qualquer coisa que nos toca e se une à vibração que existe no ser humano. O final da masterclass é marcado pela dúvida de se ter, ou não, acedido à questão “Porque precisamos de histórias?” “Porque precisamos eu não sei, mas que precisamos, precisamos”, colmata.

Wouter van der Horst, “Como fazer a transformação digital de um museu?”

Depois de uma viagem pelo poder das histórias, com Matilde Campilho, Wouter van der Horst, responsável pela digitalização do Rijksmuseum, em Amesterdão, e fundador da We Share Culture, ocupou o palco Oeiras. “Como fazer a transformação digital de um museu?” era a grande questão da masterclass dada a partir da Holanda e que andou, sobretudo, à volta da ideia de que uma digitalização requer sempre um enquadramento com significado.

“O que é um museu?” é a questão de partida para a primeira parte da sua apresentação, seguida de “qual é o propósito de um museu?” Para criar proximidade com quem o vê a partir de sua casa, van der Horst diz que o nosso telemóvel é o nosso “mini museu”, porque, de certa forma, conta a história de quem nós somos. “Podem dizer que o vosso telemóvel é o vosso mini museu, e os grandes museus são semelhantes a isso. Todos os objetos que lá se encontram contam uma certa narrativa, no caso do Rijksmuseum é a história da Holanda”, contextualiza.

“As fronteiras entre online e offline estão cada vez mais esbatidas” e, por isso, garante, é fundamental perceber que a experiência online não pode ser apenas uma passagem em estilo “copiar, colar” da realidade para o espaço virtual. Para completar a ideia, desconstrói a noção de “visitante de museu”, que pode albergar muitos perfis. Um visitante pode ser o turista que percorre as salas do Museu a fotografar tudo o que vê, a pessoa que fica horas a olhar para a pintura, mas também alguém que chega a esse lugar geograficamente distante através do telemóvel ou do computador.

O coronavírus veio trazer uma série de questões como “o que devemos fazer?”, para grande parte das instituições museológicas. Para muitos museus a resposta foi Museus 360º. Nesse tipo de exposição existe uma cópia do físico para o digital, mas segundo Wouter, “essa experiência deixa o ‘visitante’ desapontado, porque nada bate a sensação real de estar no lugar, em contacto com as obras”. Para pensar a experiência digital temos de nos “focar nos comportamentos e necessidades online”, lança van der Horst.

Para começar a pensar a digitalização de cada museu específico, começa por definir regras da criação de conteúdo com sentido: “o que queres ensinar? há uma história que só o teu museu consegue contar”, “a quem queres chegar? Escolhe uma plataforma que crie uma experiência online única e que não poderia acontecer no museu físico”. “Não há nada melhor do que estar em contacto com uma pintura, ao vivo, mas há experiências muito ricas no museu online”, completa. Para exemplificar, começa com os “5 minutos de meditação” da National Gallery, que considera “muito baseado nas necessidades das audiências neste momento de pandemia, e é algo que não pode ser feito no museu”. “São experiências unicamente criadas para esta plataforma”, e é aí que se encontra o seu valor.

Para terminar a masterclass, Wouter van der Horst vai buscar um exemplo pensado pela sua equipa para o Rijksmuseum: a série “Is this Art?”, onde junta um elemento da cultura pop e objetos da coleção do Rijksmuseum, e os tutoriais pensados para o YouTube como forma de passar os workshops que antes aconteciam no Museu, para o online. Para conseguir ter uma noção do sucesso desta digitalização, o historiador relembra que “mais do que ver quantas visualizações tiveram os vídeos, é importante ler os comentários com atenção para medir o impacto”. “Se querem criar uma experiência com um real impacto na sociedade, foquem-se no sentido do trabalho que vão fazer”, termina.

Carlos Coelho, “Qual a importância das marcas para a cultura?”

Seguiu-se Carlos Coelho, especialista em Criação e Gestão de Marcas, que começou por dizer que “incluir um marketier num festival de artes, é algo pouco comum.” Levantou, assim, o tema da conversa, reconhecendo que a relação entre as marcas e a cultura se encontra sob um enorme estigma, pois necessitam-se mutuamente, mas não o podem dizer. “‘Não, não quero a sua marca no meu campo, que é de liberdade artística, a não ser no cantinho inferior, o mais pequenina possível’, diz a cultura, partindo do princípio que as marcas são seres do mal, que as apoiam como forma de limpar algum mal que praticam na sociedade, distribuir resultados que têm a mais ou por ascensão social.”

Carlos contou a história da marca ao longo do século XX, começando por ter uma função de registo de propriedade, seguindo-se de distinção, através de símbolos, das profissões. Contudo, com o aumento dos profissionais, foi operada uma mudança na atuação da marca, que já não se prendia com o objeto em si mesmo. “Relacionamo-nos com marcas e não com coisas. Somos seres de influências subtis, por isso precisamos de cultura para a nossa existência.” O discurso das marcas sempre se foi alterando consoante o estado da sociedade. Estas sempre controlaram os seus discursos, mas com a evolução tecnológica, que conduziu a da comunicação, são os consumidores que o fazem. “Em quase todo o mundo, ou no mundo inteiro conseguimos expressar a nossa opinião”, comentando e publicando. “A marca tem de ser um ser do bem, senão penalizamo-la. Elegemos uma marca, porque temos opções de compra. Temos um poder acrescido em relação à forma como decidimos, ou não, comprar alguma coisa. Vivemos numa sociedade de marcas.” Não vale a qualidade intrínseca de um produto, esta tem de ser percebida. A cultura é uma marca. Carlos dá o exemplo do vestuário. Atualmente, o consumidor já começa a exigir saber qual o contexto onde as peças são feitas, o que introduz “a perspetiva cultural, a vontade de saber como apoiar um povo, que é claramente um campo de experiência das artes.”

A apresentação termina com o reforço do apoio recíproco e pacífico, do qual a saúde de um país depende. “Não é uma coisa supérflua que, se tivemos, é bom. É uma indústria criadora de emprego, conteúdos, com um potencial enorme. Agora vamos a uma perspetiva económica”, em que Carlos se apoia no grande número de falantes de português em todo o mundo, o que constitui um “mercado gigante de conteúdos culturais. Há aqui uma perspetiva de negócio concreto e de exportação cultural, no fundo, de expandir a nossa cultura, o nosso interior.”

A cultura elitista não contribui para a sustentabilidade do setor. Se os artistas dispuserem mais das marcas, terão um maior apoio e, consequentemente, a sua capacidade de comunicação, também favorecerá o trabalho das primeiras. Para Carlos, não se trata de “se vender”, na medida que “uma marca precisa do carácter específico de um determinado artista, de uma determinada forma de expressão.”

Carla Maciel, “Como fazer teatro no século XXI?”

A exposição de Carla Maciel foi vincada pela importância da educação cultural, cuja base é a escola, partindo do ensino pré-escolar e permanecendo até ao secundário. Essa reformulação só será consistente quando emergir de um diálogo entre o Ministério da Cultura, da Educação e os teatros. A atriz propõe uma resposta muito concreta, a criação de uma disciplina de formação cultural, onde quem a orientasse convidaria trabalhadores de cada setor, consoante os módulos a tratar. Criticando o método de ensino vigente e apontando a urgência de trabalhar com turmas heterogéneas, “com crianças difíceis”, Carla considera que esta disciplina dialogaria com as outras e que esse/a professor(a), que deveria ser um “ator” ou “encenador”, cuja experiência passa pela capacidade de envolver diferentes pessoas, auxiliaria os outros na procura por instrumentos que implicassem e entusiasmassem os alunos.”

“Não temos professores felizes, que dêem espaço aos alunos para partilhar, para conversar. Não têm tempo para isso, para cumprir o programa. Os alunos não têm tempo para nada. O mais importante é ajudar uma criança a elaborar o pensamento, crescer a ver a realidade e poder ter um ponto de vista sobre a vida.” Esta mudança não será conquistada com uma forma de ensino que se baseia na imposição, que começa logo a ser aplicada aos próprios professores, provocando-lhes “cansaço”, “indisponibilidade mental”, que, por sua vez, se refletirá numa engrenagem mecânica, em que o ato predominante é “despejar” conteúdos, sinaliza a atriz, professora e mãe.

Esta seria a orientação para “uma sociedade mais implicada”, que corresponde a “uma sociedade exigente”. Este investimento também é, obviamente, monetário. Para haver investimento, “tem de haver um orgulho na cultura”, que parte do Estado. Quando este último aspeto se concretizar, o dinheiro não terá a forma de “esmola” nem provirá “da obrigatoriedade de dar uns trocos” para que os profissionais das artes se calem. Esta desvalorização reflete-se nas manifestações, nas quais “só vemos os artistas a manifestarem-se, mas não vemos um médico, um advogado, uma secretária, um jovem, uma empregada, a exigir o direito de ter uma cultura no seu país. O espectador tem de se implicar e exigir o seu direito de cultura.” Quando o fizer, significa que também se interessa pelos outros. “Estamos aqui a trabalhar em conjunto uns para os outros.”

Para além disso, “há muitas formas de se dar dinheiro, como a disponibilização de espaços desocupados para fazer salas de ensaio, o restauro de teatros fechados a cair de podre” e que podem ser vias de criação de públicos diferentes.

Nuno Saraiva, “A caricatura voltou para ficar?”

A partir do seu atelier, que partilha com outros autores em Santa Apolónia, Nuno Saraiva começa por partilhar que “o cartoon é uma arma que por vezes dói bastante, quando é certeira”. Nessa frase, quase sem se aperceber, resumiria toda a sua masterclass. Saraiva comenta que enquanto cartoonista procura ser “acutilante, agridoce”. “Não sou um ilustrador decorativo, e, até mesmo nas pinturas murais, procuro pôr ali qualquer coisa que nos leve a vê-las de forma desconfortável. Quem trabalha o confortável são os políticos”, afirma.

Antes de entrarmos na masterclass de Nuno Saraiva, sabíamos de antemão que ao longo destes últimos dias tinha andado a circular uma sondagem para as pessoas votarem num tema que traria para a masterclass. O politicamente incorreto venceu e, nesse sentido, dirigiu a apresentação para a importância de gerar esse desconforto e fez um cartoon tendo como referência o “Crime Continuado” de Renato Aroeira, cartoonista brasileiro recentemente acusado pelo Ministério da Justiça Brasileiro de difamar Jair Bolsonaro, o presidente do país.

A acusação gerou uma onda de apoio internacional, inclusive através do #SomosTodosAroeira, e Nuno Saraiva aderiu, aceitando o desafio da colega Cristina Sampaio. Foi nesse cartoon que trabalhou ao longo do restante tempo da masterclass. Ao mesmo tempo, o cartoonista do Inimigo Público aproveitou para mostrar o seu Diário de Quarentena, que desenvolve desde o período de confinamento e que resultará num livro editado pela Ponto de Fuga, e que, se tudo correr como previsto, será lançado em setembro. “É um livro que, para mim, é histórico, porque tem que ver com um comportamento dentro do que estamos a viver”, comentou.

“O maior inimigo do cartoon é o politicamente correto” foi, na verdade, uma frase recorrente ao longo da sua apresentação. Exemplificou com alguns dos seus trabalhos que desafiam o conforto, e acabou por mostrar o cartoon feito em meia hora, em direto, no qual se podia ler “arte adiada pela igreja evangélica”, que serviu de mote para o cartoonista explorar o poder da Igreja Evangélica no Brasil e da sua relação com o governo de Bolsonaro.

Nesta partilha de 45 minutos sobrou ainda tempo para partilhar com quem o ouvia os materiais que escolhe para desenhar os seus cartoons, e porquê, e ainda o processo de digitalização e de produção já no computador, para colorir.

“Não quero deixar de vos dizer que há uma coisa muito importante no trabalho de um artista, que tem que ver com identidade. Temos de criar situações em que a nossa identidade, enquanto artista, seja feita de uma forma que as pessoas percebam imediatamente quem é que está ali por trás”, disse Nuno Saraiva a poucos minutos do fim. Terminou com uma nota solidária dirigida a Renato Aroeira, que “não deve estar a viver um momento fácil”.

Benjamim, “Qual o futuro da música independente?”

Antes da intervenção da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, foi a vez do músico Benjamim partilhar algumas das suas ideias relativamente ao panorama da música independente em Portugal. A questão “Qual o futuro da música independente?” serviu de mote para uma reflexão que se iniciou, no entanto, sob uma premissa mais ampla: “Numa conversa informal que tive na semana passada, alguém me dava a ideia da arte como último reduto da humanidade”, conta, contrapondo logo com a existência de cada vez mais serviços de masterização automática, que substituem pessoas que antes faziam esses trabalhos.

Embora essa tendência seja crescente, Benjamim acredita que “os humanos vão sempre querer fazer arte”, ainda que a pandemia tenha apenas contribuído para uma maior incerteza relativamente ao futuro, nas diferentes expressões artísticas. “Torna-se, por isso, mais difícil classificar e perceber como é que vai ser o futuro da música independente”, que acima de tudo deve sustentar-se na manutenção da sua liberdade de “edição, criação e pensamento”, sintetiza.

O assunto pode ser visto de dois espectros distintos: a edição e a música independente. Para o músico, as chamadas editoras independentes estão associadas à ideia de “liberdade criativa e criação de contracultura”, tendo surgido como “reação à cultura dominante” e forma de negócio alternativo às chamadas majors. Já a música independente - que irá cunhar o termo ‘indie’ -, nasce como atitude disruptiva face aos géneros dominantes de determinadas épocas, sendo que essa mesma concepção muda conforme os ciclos e as tendências.

O músico recorre, então, a dois exemplos distintos. Nos anos 90, os Nirvana - epíteto da música independente à época - resolvem assinar por uma major, neste caso a Geffen Records. “Trata-se de um caso de apropriação de um produto que ganha bastante relevo naquele período”, salienta. Em sentido oposto, Benjamim dá o exemplo da editora independente XL Recordings, cujo maior artista do seu catálogo é nada mais, nada menos, do que a britânica Adele. “Isto prova que hoje este campo é bastante vasto e difícil de categorizar”, acrescenta.

Tendo em conta estas várias dimensões, Benjamim considera que é hoje bastante difícil o exercício de limitar fronteiras entre aquilo que pode ser uma edição independente e os aspetos que podem influenciar uma criação artística verdadeiramente independente. “Chegámos a um ponto em que não sei se faz muito sentido falar em música independente. Outra questão é: será que há realmente interesse na liberdade criativa?”, sublinha, acrescentando que nem sempre a “falta de criatividade” depende da falta de liberdade que se tem.

Por outro lado, importa ainda destacar a relação destes universos com a Internet. Ao passo que a edição independente viu nas plataformas digitais uma oportunidade, materializada pelo fenómeno de utilização do MySpace por parte de bandas e mais recentemente pelo Bandcamp, as grande editoras “viram a Internet como inimigo”. É também daí que se vê hoje a aposta no streaming por parte das grandes editoras, através de canais como o Spotify, que concentram essa mesma oferta.

Já no caso do seu trabalho, o músico prefere uma divisão entre o que é ser “editorialmente independente” e ser “criativamente independente”. Uma coisa leva a outra e, muito embora possa sofrer de “prisão aos projetos”, através do seu trabalho como produtor, é isso que lhe permite continuar a ter grande liberdade na sua própria música. Uma faca de dois gumes que pode ser útil à criação, o que afinal deve assumir-se acima do resto.

O encerramento pela Ministra da Cultura, Graça Fonseca

Para marcar o encerramento do primeiro Oeiras Ignição Gerador, a ministra da cultura, Graça Fonseca, sintonizou-se no palco Oeiras para falar sobre o momento difícil que a cultura atravessa. Começou por referir que para pensar o futuro é sempre necessário encontrar diálogos com o presente e o passado, uma vez que “o futuro nunca é uma página em branco”, e que para esse futuro da cultura considera fundamental que exista “mais investimento”.

Numa pequena restropetiva, lembrou que o orçamento para a cultura “aumentou cerca de 40% ao longo dos últimos 4 anos”, 10% no ano que passou. “Foi uma das áreas que mais cresceu nos últimos quatro anos”, sublinhou, realçando que o orçamento também tem crescido na DgArtes e ICA, onde acrescenta o Fundo de Turismo para aumentar o número de produções cinematográficas em Portugal.

“Procuramos sempre definir estratégias e concretizar nas diferentes componentes”, disse a ministra. Para enquadrar a sua afirmação referiu que o ano de 2020 começou com os contratos das estruturas assinados (DGArtes), a política de aquisição de arte contemporânea - onde investiram cerca de 800 mil euros em obras de artistas portugueses - , e o trabalho para estabelecer uma rede que quer dar visibilidade aos artistas portugueses. A coleção do ex-BPN, os teatros nacionais com maior apoio e a aposta nas bibliotecas e arquivos, onde se junta a política de internacionalização de autores portugueses através de feiras no estrangeiro, foram outros dos assuntos que abordou no seu discurso.

Uma vez que este é um “momento que nos move para algo diferente”, Graça Fonseca diz que o Ministério da Cultura foi “construindo a estratégia e, de repente, há um presente que se transformou”, explica, referindo-se à crise que a pandemia antecipa, para a “qual não estávamos preparados”. ““Foi um tempo particular, em que sabemos que nunca seria suficiente as linhas que pudéssemos avançar”, acrescenta.

Neste tempo marcado pela urgência, Graça Fonseca advoga que o Ministério pretende reforçar a linha de apoio por si criada, aprovar o estatuto de trabalhador intermitente, com o compromisso de que exista uma proposta até ao final do ano para o setor , que tenha em vista combater a “precariedade inigualável” dos trabalhadores da cultura. Menciona ainda um “inquérito para nos habilitar a todos” e os 4,30 milhões de euros para o apoio à programação de fundos comunitários.

A intervenção da Ministra da Cultura termina com a ideia de que a cultura deve ter um papel ativo na construção do futuro, nomeadamente através do cruzamento com outras áreas - a que serve de exemplo o Festival Mental, que junta a cultura à Saúde Mental.

No Pavilhão das Artes, a discussão em torno de “Qual o valor da informação?”

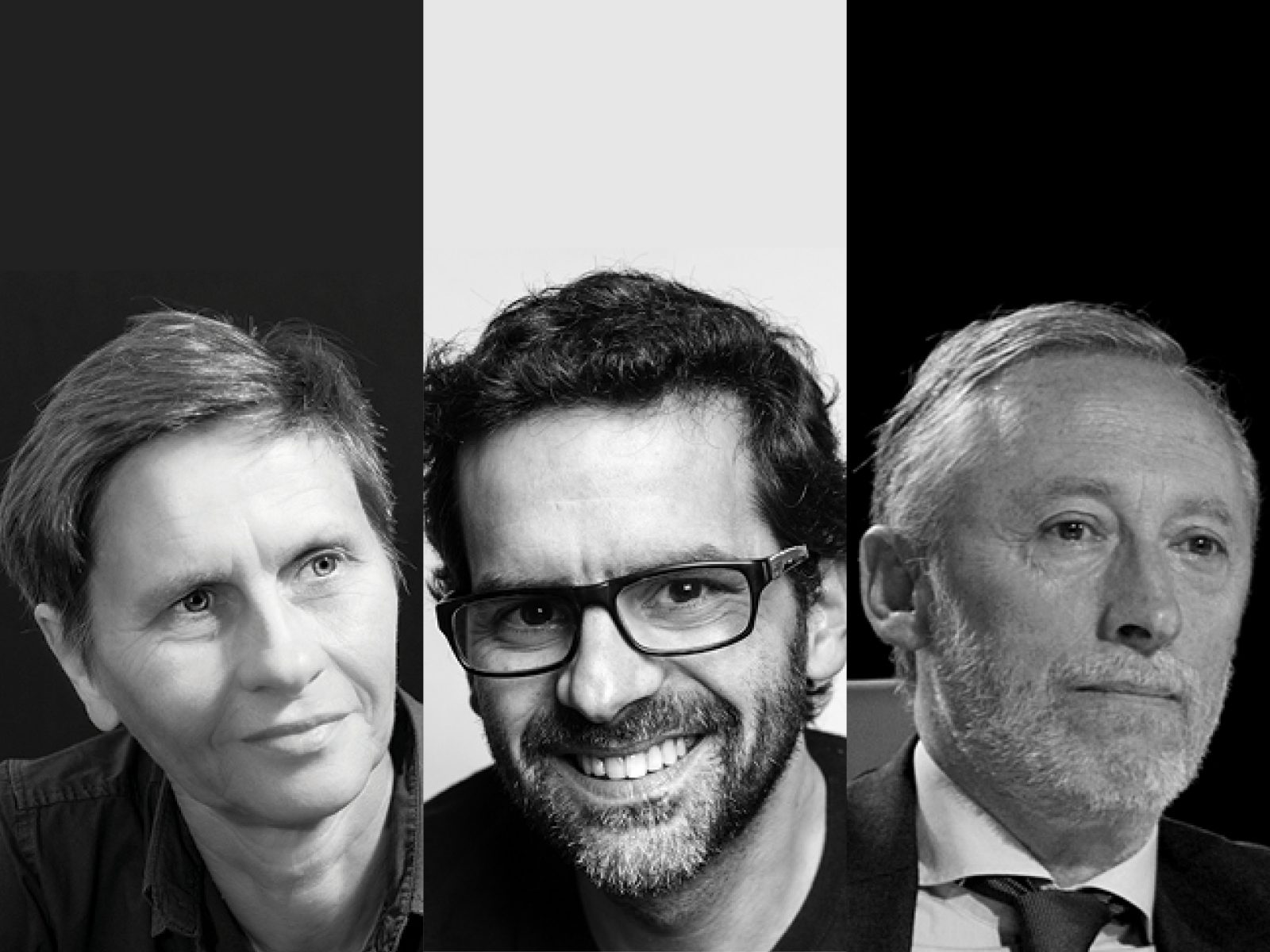

No Pavilhão das Artes o dia de programação foi aberto pelo Shifter, na voz do seu diretor, João Ribeiro, a quem se juntaram Pedro Miguel Santos, diretor do Fumaça, Catarina Carvalho, jornalista e ex-diretora do Diário de Notícias, e Diogo Queiroz de Andrade, investigador, jornalista e editor-chefe do Forum.eu.

Passando por pontos como o financiamento do jornalismo, tanto por parte de grupos económicos como através dos próprios leitores, ou a importância da comunidade para os órgãos de comunicação social, o tempo pareceu insuficiente para se abordar todos os assuntos urgentes. Tendo em consideração estudos lançados recentemente, Catarina Carvalho começou por dizer que ainda que houve um aumento de subscrições, e que as pessoas “parecem ter começado a perceber o valor da informação”. Pegando no mote das “pessoas”, ou, neste caso em concreto, dos “leitores”, Diogo Queiroz de Andrade sublinhou que “o jornalismo existe para servir os interesses da comunidade”. “O jornalismo local continua a existir, porque sabe servir as suas comunidades. Se nós não somos capaz de servir a nossa comunidade, a nossa existência é irrelevante”, acrescentou.

Catarina Carvalho trouxe para cima da mesa o questionamento do tipo de jornalismo que mais se pratica, nos dias que correm: “Hoje em dia todo o jornalismo que existe é de nicho”, comentava. “Eu não tenho a certeza de que o jornalismo deva ter como objetivo deixar de ver os vários lados de uma questão. Claro que não há vários lados sobre temas que se relacionam com os direitos humanos, mas há muitos temas que têm vários lados. A mim, preocupa-me que o jornalismo caminhe para ouvir apenas um lado”, partilhou. Foi nesse sentido que Pedro Miguel Santos acrescentou que “há demasiadas certezas nas redações, até do ponto de vista editorial”, e que nota que a geração que cresceu a ler notícias sobre a Troika hoje olha para trás e sente que “só foi contado um lado da história”.

A relação dos jornalistas com os leitores foi um tema recorrente ao longo dos 50 minutos de conversa. A certa altura, Catarina perguntava: “quantos jornais em Portugal conhecem os seus leitores?”. “Parece-me que um problema dos mass media é terem-se esquecido quem são as suas comunidades”, acabou por responder, acrescentando também ao tema a falta de representatividade nas redações que resulta num pensamento homogéneo. Fumaça sabe quem são os seus leitores através de inquéritos e da comunidade do Patreon

Ainda que não seja fácil auscultar os leitores, Pedro deu o exemplo do Fumaça, que o faz através de questionários e da sua comunidade no Patreon, e Diogo Queiroz de Andrade relembrou os seus tempos no jornal Público, com momentos de aproximação com os leitores como um fim de semana num navio com 70 leitores, e a construção de um pequeno auditório para ter eventos. “O que é relevante aqui é a aprendizagem. E eu acho que é algo que as redações se devem forçar a fazer”, sublinhou. “É importante quebrar o 4º poder e aproximarmo-nos do leitor.”

Sobre o valor do jornalismo muito se poderia dizer, mas o diretor do Fumaça resume que “é muito caro, tem um custo e tem de ter um valor” — que no caso do seu órgão de comunicação social resulta na tentativa de um financiamento direto para garantir o projeto futuro. Numa altura em que grande parte das redações tiveram de colocar trabalhadores em lay off, Catarina Carvalho destacou a ansiedade generalizada com o panorama atual, que leva muitos jornalistas “a pensar que vão ter de ficar sem emprego para o ano”. Dentro das redações, a sensação de ansiedade aumenta com a pressão de trabalhar seguindo as métricas da net audience. “Não se pode fazer o mesmo numa redação com 40 pessoas e numa redação com 150. É impossível, portanto tem de se escolher”, resume.

Para rematar o que foi sendo dito ao longo da conversa, Diogo Queiroz de Andrade deixou uma questão para reflexão: “daqui para o futuro quanto jornalismo vamos ter e quem o vai pagar?” e propôs que se repensassem os moldes de acesso à informação para quem não pode pagar para a ter, nomeadamente através da reformulação dos planos da RTP online e da Lusa.

No Pavilhão das Artes, também no último dia de festival, houve ainda espaço para as conversas “Sindicalização em tempos de pandemia”, pelo CENA-STE, “Qual o futuro para a cultura e a criatividade?”, pelo festival Cógito, e “A criatividade ensina-se?”, pela World Academy.

As atuações da noite de encerramento

Às oito da noite, o palco estava vazio, ocupado apenas por instrumentos musicais e holofotes. Benjamim entra sozinho, senta-se ao piano e pouco depois António Vasconcelos Dias junta-se. Os primeiros acordes, que já se ouviam, davam pistas para “Guerra Peninsular”, a faixa do novo disco que escolheu para abrir o concerto no auditório com pouco mais de duas pessoas, mas com centenas atrás de ecrãs.

Frente a frente ou lado a lado, entre teclas e cordas, Benjamim e António Vasconcelos Dias foram passando por temas novos e outros mais antigos, no registo suave que já lhes é característico. Neste novo contexto, é possível que do lado de cá, atrás dos ecrãs, esta tivesse sido a banda sonora escolhida para acompanhar o jantar, para um copo de vinho de fim de tarde ou simplesmente para estar esticado no sofá.

Se estar sentado ou deitado era uma hipótese até certa altura, a entrada de “Dança com os Tubarões” convida a bater o pé, saltar para dançar pela casa e cantar bem alto “ela não deixava sair, ela não deixava não; mais valia ir para outro país, do que pisar o mesmo chão”. O ritmo e vontade de dançar não pararam com “O Sangue”, nem com “Madrugada” — muito menos com “Madrugada”.

Benjamim e António Vasconcelos Dias pisaram o palco após meses obrigados a estar afastados de salas de espetáculos. Nós, que não nos pudemos sentar nas cadeiras do auditório, recebemos o concerto em lugares geograficamente distantes, mas unidos pela presença num mesmo lugar virtual. Quando decide tocar “Vias de Extinção”, a canção lançada já após a pandemia, voltamos por momentos a nós e lembramo-nos que, de facto, há um antes e depois, e que não sabemos quando voltaremos ao contacto com a cultura como o que tínhamos antes.

“Disparar” e “Terra Firme” embalam-nos para o resto da noite de sábado e trazem um misto de nostalgia pela falta da experiência ao vivo, e de gratidão por ter dias ainda em confinamento pontuados por momentos como este. “Leva a bandeira, carrega o pesadelo, Terra Firme só não vale, porto seguro é não ter medo”, cantamos baixinho em uníssono, a partir das nossas casas, a momentos de dizer finalmente adeus.

Às 21h começou aquela que seria a última transmissão da primeira edição do festival. Numa espécie de cenário improvisado no Olimpo, Isabel Costa e Mia Tomé surgem como se de deusas do século XXI se tratassem para o brinde anual que pretende dar força aos desejos dos seres humanos, para que se concretizem - quem o diz é a voz off que preenche o palco com o seu timbre. Com uma dança-ritual abrem a sessão para chamar Zeus e dar-lhe conta de como andam as coisas pela Terra: “mal”.

Neste brinde de despedida, que ao mesmo tempo se pretende que seja motor da mudança, fala-se da urgência de rever as políticas. Do rendimento básico incondicional à segurança social para todos os trabalhadores - “abaixo a exploração!” -, introduzem conceitos que consideram essenciais a Zeus, o Deus dos deuses do Olimpo, pedindo-lhe para “tratar da poçãozinha mágica”, porque não querem “uma peça trágica”. “Mais vale focar na solução, que na emenda”, diz Isabel.

Enquanto esperam por um sinal de Zeus, convidam todos a fazer um brinde para que os pedidos sejam ouvidos. A câmara desliga-se, focando antes na mão de Mia Tomé com uma cerveja Musa na mão, e surge a mensagem “E pronto! Acabou.”

Ao longo destes três dias vários foram os rostos que se juntaram para debater diversos temas do âmbito artístico. Mas a discussão não ficou reservada às conversas, masterclasses ou talks. Durante o festival houve quem se juntasse no Chill Breaks, o espaço de encontro e partilha de opiniões, sem moderação do Oeiras Ignição Gerador. Os Chill Breaks não foram públicos e tinham um limite de oito pessoas por conversa de forma a que se pudesse partilhar ideias à vontade. Cada reunião estava ainda orientada por um tema: arte urbana, teatro, design, artesanato, museus, património, dança, arte digital, fotografia, cinema, literatura e gastronomia foram as áreas sobre as quais alguns festivaleiros se debruçaram.

O final do festival não quer, por isso, dizer que termina a discussão cultural. Este foi apenas um ponto de partida que almeja promover a reflexão, partilha e ação para lá das portas do Oeiras Ignição Gerador. Da parte do Gerador, a reflexão continuará a ser feita, tal como aponta Tiago Sigorelho, presidente da associação cultural, numa das suas crónicas: “Refletir, implica, em terceiro lugar, apontar conclusões. Por isso, propomos lançar um livro branco nos dias seguintes ao Oeiras Ignição Gerador com a síntese das opiniões de todos os que se pronunciaram, na esperança de que possa ajudar à construção de uma visão integrada para a cultura e para a criatividade.”

Assim terminamos esta trilogia de reportagens sobre a primeira edição do Oeiras Ignição Gerador. Podes rever o que aconteceu no dia 18 de junho, aqui e o que aconteceu no dia 19, aqui.