Na sequência da reportagem “Desassossego de uma biografia” (Luciana Leiderfarb, Expresso, 17/II/2023), que revelou vários problemas com a obra O Super-Camões: Biografia de Fernando Pessoa, sendo o mais grave a citação de três cartas ficcionais de Fernando Pessoa como se fossem genuínas, criou-se, por reacção, algum barulho à volta da minha Pessoa: Uma Biografia, o que me leva a reflectir, nos seguintes parágrafos, sobre o género biografia, a tarefa específica de escrever sobre a vida de Fernando Pessoa e o dever do biógrafo de indicar, ou não, as fontes das informações e considerações que apresenta.

Uma ideia subjacente à discussão é que existe um tipo de biografia classificável como “académica” e outro que é “popular”, não estando este segundo tipo sujeito ao mesmo rigor e às mesmas exigências do primeiro. É uma distinção falaciosa. Já li muitas biografias — sobre escritores, principalmente — e não me lembro de nenhuma que fosse “académica” ou que usasse linguagem especializada. A biografia, pela sua natureza, por ter como intenção contar a história de uma vida, não pode recorrer a uma linguagem hermética, de especialistas. Vi, na internet, que uma ou outra biografia é promovida como sendo “académica”, mas apenas para frisar o facto de elas serem o fruto de muita pesquisa. Quanto à minha biografia, escrita para um público universal, nem pressupõe que o leitor saiba quem era Fernando Pessoa ou o que seja um heterónimo. Dirige-se decisivamente a todos e a todas, desde que não se assustem com um livro de mil páginas.

O facto de uma biografia de Pessoa — ou de qualquer outro sujeito — ser feita, ou não, com base em pesquisa original já é uma distinção que faz sentido salientar. E há outras distinções dignas de menção. Algumas biografias debruçam-se mais sobre a vida, enquanto outras dão mais atenção à obra. Algumas preocupam-se com o homem íntimo (ora espiritual, ora sexual), outras com o homem civil e a sua existência na sociedade. A primeira biografia do poeta português, publicada por João Gaspar Simões em 1950, baseou-se em entrevistas a familiares e a alguns amigos de Pessoa (o autor também trocou correspondência com o cônsul português em Durban) e fez uma leitura algo freudiana da sua vida, mas focou igualmente o papel de Pessoa como modernista das letras portuguesas e o interesse do poeta no oculto. A biografia Étrange étranger (1996), de Robert Bréchon, não teve como preocupação desenterrar novas informações sobre a vida de Pessoa mas, sim, mapear a sua vasta obra literária. É um mapeamento admirável, inclusive pela atenção que deu à poesia inglesa, e inclui informações escavadas por outros, designadamente H.D. Jennings e Alexandrino E. Severino, que pesquisaram em profundidade os anos que Pessoa passou em Durban. António Quadros, no seu Fernando Pessoa: Vida, Personalidade e Génio (1981), citou profusamente a poesia e prosa de Pessoa não para mapear a obra mas, antes, para fazer um retrato do homem por dentro.

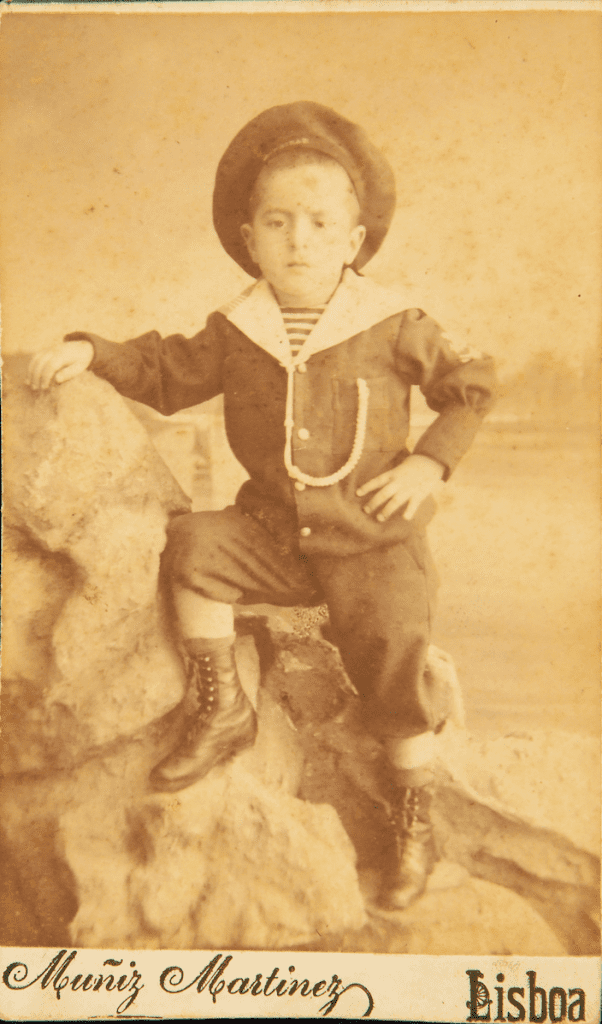

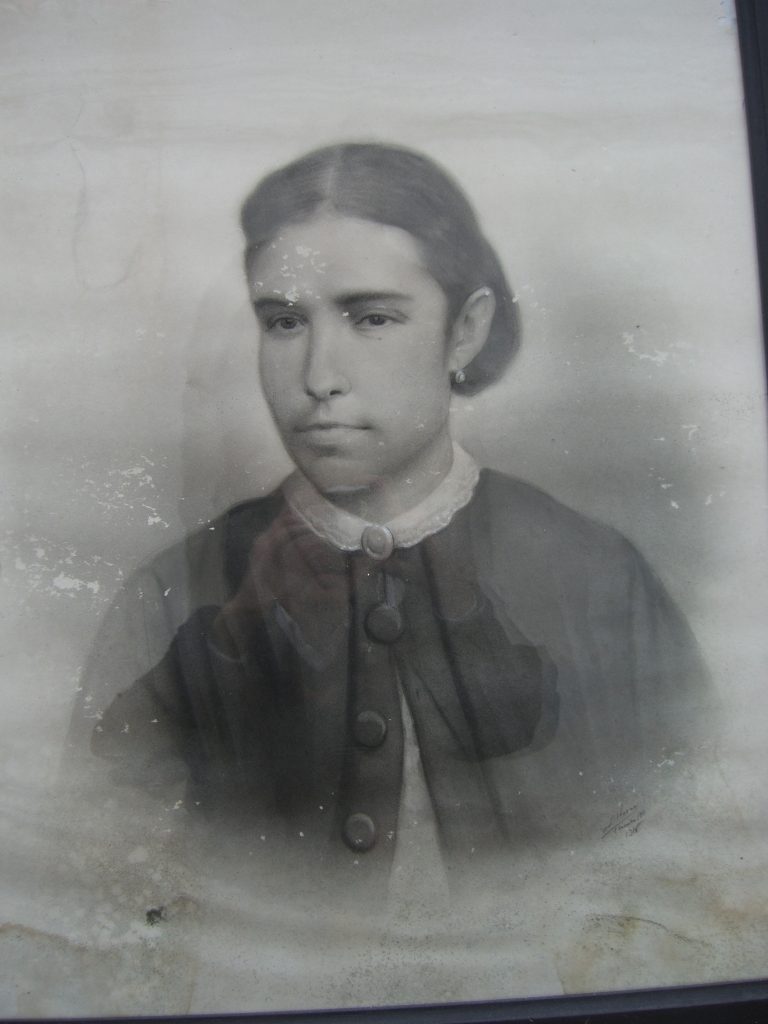

Sendo Pessoa conhecido, injustamente, como um homem sem vida pessoal, eu quis demonstrar o contrário, escrevendo uma biografia que se lesse, até certo ponto, como um romance. Para isso foi preciso não só arranjar mais factos mas também encenar os eventos a partir dos factos. Neste aspecto a minha biografia é parecida com a de Gaspar Simões e também com a de João Pedro George. A reportagem do Expresso já referiu a cena — criada por mim (e substancialmente reproduzida por George) sobre uma base factual algo frágil — em que a mãe de Pessoa conhece o seu segundo marido num americano (olham um para outro, travam conversa, ela explica que é viúva, ele revela que é comandante de um navio, etc.).

Ora, a única coisa que se sabe com certeza é que Rosa, acompanhado por um amigo, viu a sua futura mulher num americano. Mas por que retratei uma cena sem ter certeza absoluta de que a cena acontecera? Para dar força e chispa à história. Mesmo que não tenha sido exactamente assim, a parte importante do encontro está lá: ela estava vestida de preto, ele revelou que era o comandante de um navio e o encontro foi arrebatador.

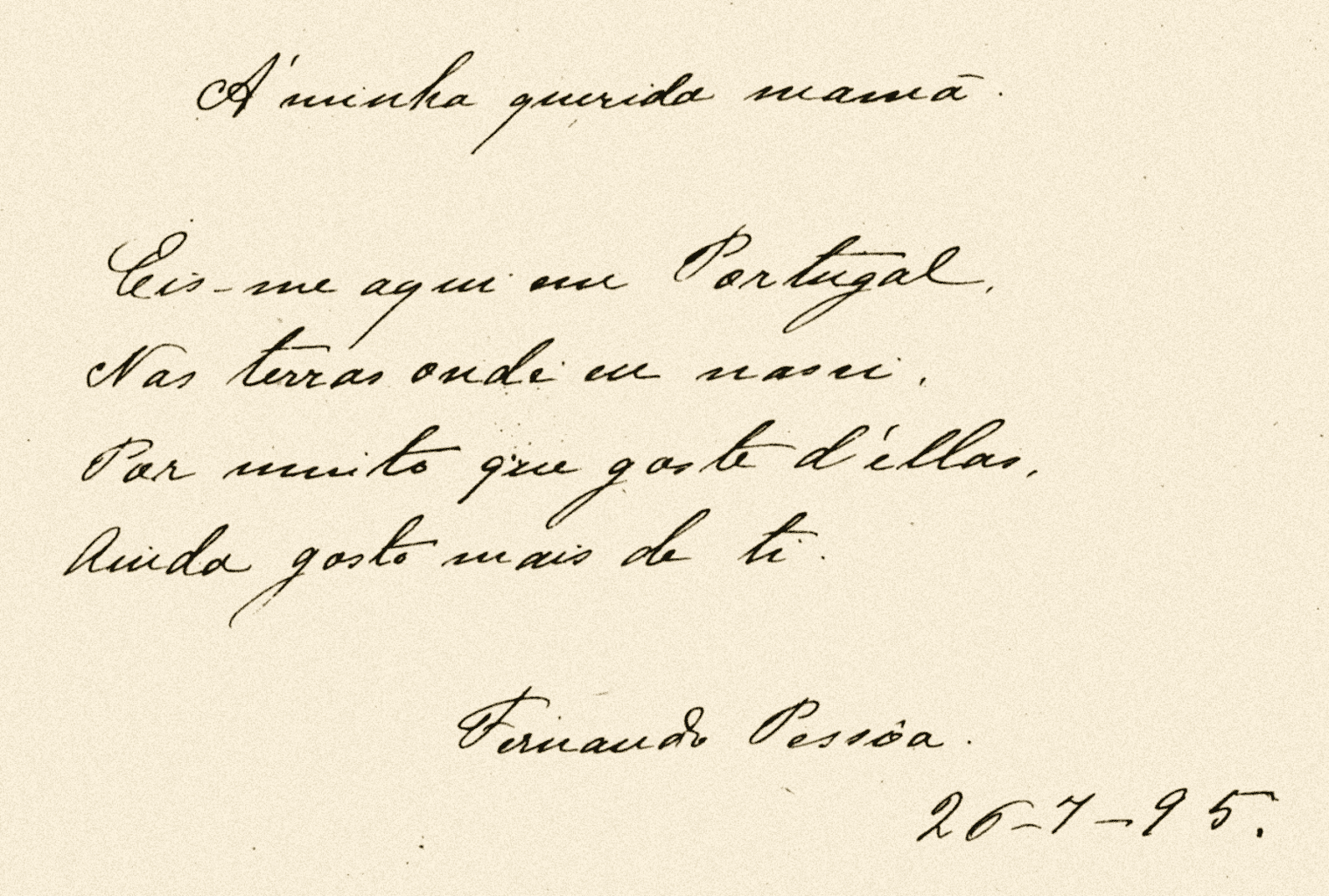

Segundo exemplo... Sabemos que Fernando, em Julho de 1895, recitou aquela famosa quadra para fazer a mãe compreender que preferia viajar com ela para uma terra ignota a ficar sem ela em Portugal, pois Maria Madalena Pessoa escreveu a quadra num pedaço de papel e datou-a.

Na minha encenação, o miúdo, com as mãos atrás das costas, aproxima-se da mãe, que “podia estar a ler” um romance. Levantando a cabeça, ela sorri e pergunta, “O que se passa, filho?” E Fernando recita. George encena o episódio de uma maneira diferente. Diz que a mãe “viu o perfil do filho Fernando assomar na moldura da porta da sala e perguntou-lhe o que era”. E Fernando declama. Gaspar Simões, por sua vez, pôs o Fernando, erguido “na biqueira das botinhas pretas”, a recitar “numa vozita entrecortada de soluços”.

Terceiro exemplo... Numa carta para sua mulher escrita na véspera da morte, Joaquim Seabra Pessoa queixou-se de uma “dor de cabeça com arrepios de frio” e disse que sentia “muita febre”. Neste caso limitei-me a citar as próprias palavras do pai de Pessoa, enquanto George, sem mencionar a carta, encenou os seus conteúdos, assim: “As dores de cabeça [de Joaquim] eram tão ominosas que o crânio parecia querer rebentar a qualquer momento e todo ele desprendia um calor febril, em particular o rosto, que ardia como carvão”.

Robert Bréchon e Ángel Crespo (La vida plural de Fernando Pessoa, 1988) abstiveram-se de criar pequenas cenas, o que não impediu que especulassem sobre esta ou aquela faceta da vida que retrataram.

Encenando ou não encenando, um biógrafo precisa de muitos factos, muitos detalhes, para fazer um bom retrato. Por vezes perguntam-me: “O que é que descobriu de novo nas suas pesquisas?” Várias coisas notáveis, respondo, mas não menos importantes são as muitas coisas pequeninas que descobri, pois estas dão vida, textura e cor à figura retratada e ao ambiente em que se movia. No que toca à família de Pessoa e aos seus primeiros anos de vida, passei dezenas de horas a transcrever cartas inéditas (transcrevendo por vezes dez cartas trocadas entre familiares de Pessoa para aproveitar um único dado curioso, aproveitável) e a fazer pesquisa em arquivos históricos e na Biblioteca Nacional para obter informações sobre o irmão mais novo da mãe de Pessoa, sobre o primeiro internamento da avó Dionísia numa clínica (1892), sobre o casamento da tia Lisbela com um soldado tuberculoso e a filha que tiveram, sobre o percurso profissional de João Miguel Rosa em jovem e as circunstâncias que o levaram a Lisboa, logo antes de conhecer a mãe de Pessoa, sobre a carta de 5 de Março de 1894 em que a mãe da mãe reage ao novo namoro, sobre o serviço que João Miguel Rosa e o seu navio prestaram ao Rei Carlos I, sobre o telegrama escrito pela mãe, para os Açores, avisando que se ia casar e partir para o estrangeiro, sobre o acolhimento de João Miguel Rosa à avó materna quando desembarcou em Lisboa, estando a filha de cama, sobre esta avó achar que o tio Cunha e a tia Maria mimavam Fernando demasiado, sobre a carta que a mãe de Pessoa enviou para seu primo Jaime Andrade Neves em 17 de Janeiro de 1895, contando-lhe a sua frustração por não poder casar logo com Rosa e partir com ele para Moçambique, sobre a crise da avó Dionísia (Abril de 1895) em que agrediu fisicamente a mãe de Pessoa, etc.

Nenhuma destas informações é fundamental, mas todas elas juntas dão espessura à vida narrada. Por isso George importou-as da minha biografia e inseriu-as no primeiro capítulo da sua. O dito capítulo tem uma única nota a mencionar Pessoa: Uma Biografia, não para a indicar como fonte mas para informar o leitor de que o meu livro não inclui um pormenor sobre a educação de Maria Manuela que vem na biografia de George (e na de Gaspar Simões). É um critério de citação, no mínimo, pouco ortodoxo. (No resto do seu livro, George cita a minha biografia como fonte de informação uma única vez, em relação à possível inspiração para o ex-Sargento Byng, protagonista de histórias policiais. A afirmação referida no Expresso, em 24/III/2023, de que me citou trinta vezes é enganosa; citou mais de vinte vezes uma ou outra edição de Pessoa que organizei.)

Um biógrafo, regra geral, vai querer fornecer as fontes originárias — isto é, as provas (cartas, entrevistas, documentos de arquivo, etc.) — dos factos que apresenta e indicar, igualmente, as pessoas que investigaram essas fontes, quando não foi o próprio. Defendo, no entanto, que há um “prazo de validade” para o reconhecimento do investigador. Na minha viagem a Durban em 2010, pesquisando em arquivos de The Natal Mercury, descobri o primeiro poema em inglês publicado por Pessoa, em 1903, assinado com o nome de um heterónimo até então desconhecido, Karl P. Effield, supostamente oriundo de Boston. Publiquei um artigo logo depois que incluiu o poema, intitulado “The Miner’s Song”, a sua tradução para português (feita por Luísa Freire) e alguns dados sobre o novo heterónimo (“Karl P. Effield. O pré-heterónimo de Boston”, LER, Fevereiro de 2011). Nos três ou quatro anos seguintes, teria sido talvez pouco ético se alguém republicasse o poema ou escrevesse sobre Effield sem me citar. Mas hoje, não, pois já passaram doze anos. George menciona Effield e o poema que lhe foi atribuído em dois passos da sua biografia sem me citar e não há nada errado com esse procedimento. O importante, nesse caso, é mesmo citar a fonte do poema (The Natal Mercury). Caso contrastante é o de João Macdonald, que nas suas pesquisas para uma biografia de Santa Rita Pintor descobriu, na primeira página do jornal A Monarquia (2/XI/1917), uma referência irónica ao “Ultimatum” de Álvaro de Campos, publicado em Portugal Futurista. É a única referência à revista que se conhece em toda a imprensa da altura. Cito-a no meu livro e, sendo a descoberta muito recente, refiro o nome do descobridor. Daqui a dez anos, já não o referiria.

Artigos e livros académicos, ao citarem um poema ou apontamento de Pessoa, geralmente indicam uma fonte e alguns estudiosos fazem até questão de referir a fonte inaugural, ou seja, o local da primeira publicação. Uma biografia, pelo contrário, não costuma ter a preocupação de lembrar a história editorial de cada texto literário mencionado. Para muitos poemas, cartas e textos em prosa facilmente acessíveis em diversas edições, nem vale a pena indicar uma fonte. Nos casos em que cito uma edição, será provavelmente uma mais recente, com uma transcrição aperfeiçoada, em vez da edição prínceps.

Na ausência de normas pré-estabelecidas (normas editoriais de uma revista, por exemplo), o meu critério em relação a citações bibliográficas é o do bom senso. O meu primeiro trabalho relacionado com a obra de Fernando Pessoa foi uma tradução do Livro de Desassossego intitulada The Book of Disquietude (Carcanet, 1991). A investigadora Teresa Sobral Cunha acabara então de publicar, pela Presença (1990-1991), uma nova edição do Livro com mais de cem inéditos, sem indicação da sua localização no espólio de Fernando Pessoa ou justificação para a sua inclusão. Ao localizá-los no espólio, verifiquei que pertenciam, na sua maioria, apenas conjecturalmente ao Livro, como eu explicaria depois na minha “Introduction”. Por fim, decidi integrar cerca de quarenta desses inéditos na minha tradução, indicando, nas notas finais, a cota e as edições portuguesas de todos os trechos por mim traduzidos. Também indiquei o estatuto conjectural de alguns trechos incluídos. Estas referências algo exaustivas pareceram-me necessárias, uma vez que a minha tradução não seguia apenas uma edição portuguesa. Mais tarde as minhas edições do Livro — em português e em inglês — indicariam apenas a cota do original para cada um dos trechos.

Quanto a interpretações e observações que se prendem com a obra de Fernando Pessoa, é também o bom senso que me orienta. Em dois artigos que publiquei sobre a importância de Walt Whitman para a produção poética de Pessoa, falei naturalmente dos estudos pioneiros de Eduardo Lourenço, mas Pessoa: Uma Biografia refere o papel de Whitman na poética pessoana do meu ponto de vista, sem referir o insigne pensador e crítico, embora seja natural que as ideias dele (e também de outros) tenham ajudado a formar as minhas. Outro exemplo: se eu quisesse escrever um ensaio sobre Max Stirner e Pessoa, que pensou em traduzir um livro desse defensor de um tipo de anarquismo individualista, sentir-me-ia na obrigação de saber o que outros estudiosos, mesmo em língua alemã, escreveram sobre o assunto. Porém, ao fazer um breve comentário sobre Stirner e Pessoa no final de um capítulo dedicado a O Banqueiro Anarquista, tal investigação pareceu-me desnecessária.

As ideias vão sendo trocadas, discutidas e repetidas e por vezes não se sabe a origem desta ou daquela observação que se faz. Por exemplo, eu não me recordava que, bem antes de mim, Alexandrino E. Severino notara que o facto de Pessoa não ter recebido uma bolsa para estudar numa universidade britânica o “salvara” para a literatura portuguesa. No caso de certas observações e intuições, que são nitidamente o fruto de uma inteligência individual, é justo que o nome do observador ou pensador seja lembrado. Seja como for, em qualquer trabalho, mesmo num ensaio académico cheio de citações e notas, existe um sem-fim de textos e outras contribuições não mencionadas mas tenuemente presentes na argumentação e até no estilo redactorial do autor.

Quanto à história de Durban, de Portugal e do resto da Europa que se encontra entrelaçada na minha história de vida de Pessoa, refiro muitas fontes em nota, mas não me preocupei em documentar factos conhecidos ou descrições gerais do clima político e social numa determinada altura. Pareceu-me igualmente inútil fornecer notas para as frequentes alusões às condições meteorológicas. A primeira nota de Pessoa: Uma Biografia remete para o Diário Ilustrado de 14/VI/1888, pois foi a fonte da informação acerca das “rajadas de vento” que varreram as ruas de Lisboa no dia de nascimento de Pessoa. É um sinal para os leitores de que todas as restantes alusões ao tempo foram devidamente pesquisadas em jornais da época.

Ao contrário do que poderia pensar-se, a circunstância de não ser um pessoano poderá ser uma vantagem para um biógrafo. Dito de outra maneira, ser um pessoano imerso em minúcias filológicas e interpretativas pode impedir uma visão do homem e do artista na sua totalidade. Para biografar Pessoa, tive de “desaprender” muita coisa, à maneira sugerida num poema de Caeiro, para recuperar a frescura de ver Pessoa como se fosse pela primeira vez. Sou um pessoano atípico, pois não estudei nem Pessoa nem literatura portuguesa na universidade. Eu era, sim, um leitor apaixonado que começou por traduzir Pessoa (e muitos outros autores da literatura portuguesa) para, depois, fazer edições da sua obra, acompanhando essas traduções e edições por prefácios e notas para o leitor comum. Ou seja, tenho sido, em grande medida, um “divulgador” — uma designação desprezível para alguns mas que adopto com orgulho. Uma biografia é um trabalho de aprofundamento mas também de grande divulgação. É imprescindível, escusado será dizer, que divulgue informações fidedignas.

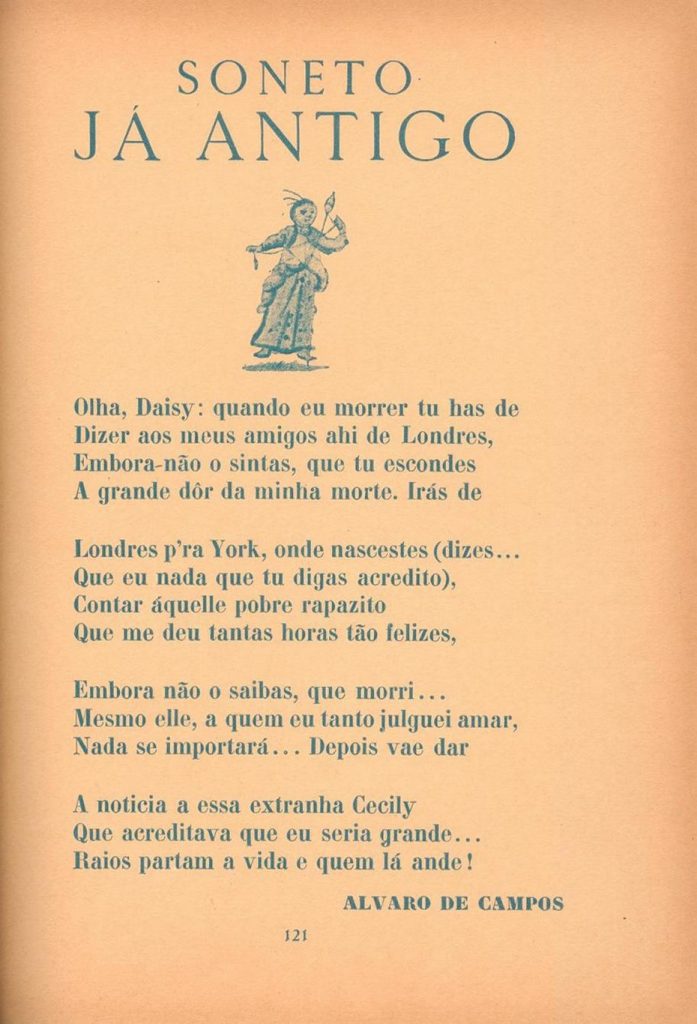

Sendo perfeitamente aceitável — e talvez, em certo sentido, vantajoso — que alguém embarque na tarefa de escrever uma biografia de Pessoa sem grande conhecimento prévio, esse alguém acabará por tornar-se, forçosamente, num pessoano. Caso contrário, o resultado será manifestamente infeliz. Se João Pedro George tivesse adquirido um conhecimento mesmo básico, mas pelo menos actualizado, da poesia e prosa de Fernando Pessoa, teria evitado uma série de erros. Embora a citação de cartas de Pessoa que não eram de Pessoa seja o seu lapso mais flagrante, há pequenos erros com consequências não menos danosas para um bom entendimento do biografado. Vejamos o caso de uma carta atribuída a Álvaro de Campos e publicada no jornal A Informação, em Setembro de 1926. Campos, que respondia às perguntas de um inquérito, confessou que em Barrow-in-Furness, um porto na costa ocidental de Inglaterra, teve uma aventura amorosa com “uma rapariga, por assim dizer — aluno (...) do liceu local”. O Super-Camões, porém, relata que Campos teve a tal aventura “com uma aluna do liceu local” (p. 434). Apesar das palavras “por assim dizer”, que piscam o olho ao leitor, mais de um editor da prosa pessoana, não podendo conceber que o heterónimo não fosse heterossexual a cem por cento, “corrigiu” a palavra aluno para aluna. Por desconhecer tal facto e por não ter consultado edições mais recentes, George reintroduziu este erro, que parece ter concorrido para o cometimento de um outro no mesmo parágrafo e do mesmo género. Conta-nos que Campos “[r]evelou nomes de mulheres com quem fizera sexo — Freddy, Daisy e Mary (ou Pussy Maria)”. Mas não houve nenhuma mulher chamada Freddy. No poema “A Passagem das Horas”, Campos refere, além de Mary (com quem lia Robert Burns), um certo Freddie, a quem tratava por “Baby, porque tu eras louro, branco e eu amava-te”. Também não houve nenhuma “Pussy Maria”, nome que resulta de uma leitura errónea de “Princesa Maria”, corrigida há mais de vinte anos. De qualquer modo, a princesa e ex-pussy, no poema onde surge, não é mais do que uma fotografia vista num jornal. Dificilmente Campos poderia fazer sexo com ela, excepto na sua imaginação.

Quanto a Daisy, sim, parece ter sido uma namorada de Campos, mas é pena George ter ignorado o “pobre rapazito”, referido no mesmo poema, que “deu tantas horas tão felizes” ao engenheiro naval. A bissexualidade de Campos, por causa das citações erradas e incompletas, acabou por ser totalmente branqueada.

A vida amorosa do próprio Pessoa foi igualmente mal retratada em O Super-Camões, onde lemos que Pessoa, em 1929, conheceu Madge Anderson, uma senhora inglesa “em vias de se divorciar” e cuja imagem, para o desgosto de Ofélia Queiroz, “entrou pelos olhos [de Pessoa] como a encarnação de um ideal de mulher independente e apetecida” (pp. 768-69). Dá para uma história picante, mas Madge Anderson, cunhada de um meio-irmão de Pessoa, João Rosa, viajou para Portugal uma única vez, em 1935, e era ainda solteira. Embora George se tenha baseado numa fonte relativamente recente (José Barreto, “A última paixão de Fernando Pessoa”, Pessoa Plural, Outono de 2017), julgando-a digna de confiança, a história foi desmentida em Pessoa: Uma Biografia. Uma carta de João Rosa enviada a Pessoa em Abril de 1935 prova que a sua cunhada, que chegaria a Lisboa no dia 15 desse mês, ainda não conhecia Pessoa, e as sobrinhas de Madge (que não teve descendência) informaram-me de que casou pela primeira e única vez em 1939. Consultando listas de passageiros disponíveis no sítio Ancestry.com, descobri a data do seu regresso a Inglaterra (não reportada por Barreto): 26 de Maio.

Portanto, passou mais de cinco semanas em Portugal, mas viu Pessoa raras vezes. Ainda assim, trocariam duas ou três cartas, as quais foram citadas pela primeira vez por Manuela Parreira da Silva (Realidade e Ficção, 2004, p. 54). Não houve nenhuma “paixão”, apenas um vago namoriscar.

Para terminar, gostaria de lançar algumas brevíssimas considerações sobre a sexualidade e o racismo, dois tópicos acerca dos quais George, na sua biografia, preferiu não especular, segundo as suas declarações feitas ao Expresso. Questões de sexo e de sexualidade de diversos tipos percorrem a obra de Pessoa e enquanto este claramente gostou dos beijos e das carícias trocados com Ofélia Queiroz, sobretudo nos primeiros meses da relação, é também verdade que escreveu vários poemas homoeróticos que têm todo o ar de serem autobiográficos. Se “especular”, no que diz respeito à sexualidade de Pessoa, significa “definir”, então concordo com George que não vale a pena, embora eu tenha afirmado, perto do fim do meu livro e não inteiramente a brincar, que o poeta era “monossexual” (p. 980), na medida em que se realizava sexualmente a sós, na sua escrita e no seu curioso caminho espiritual. Quanto ao racismo, seria quase impossível que Pessoa, educado na sociedade segregada e altamente racista de Durban, não anuísse à ideologia da supremacia branca pelo menos passivamente, como tive oportunidade de expor numa entrevista à Revista Gerador, e um ou outro comentário sobre negros nos escritos do poeta e pensador são patentemente racistas, embora haja quem faça malabarismos exegéticos para tentar provar que Pessoa não queria dizer o que disse. Quase todos os pares de Pessoa eram racistas? Certamente. E parece-me certo, também, que o racismo brando, passivo de Pessoa não implicava “qualquer tipo de hostilidade em relação aos negros” (Pessoa: Uma Biografia, p. 615), mas negar liminarmente qualquer traço de racismo em Pessoa é “negar-lhe a sua humanidade, com tudo o que esta tem de bom e de menos bom” (Fumaça, 23/9/2022). Uma das grandes vantagens de uma biografia é que questões complexas e difíceis como a sexualidade e o racismo podem ser contextualizadas. Explorar todas as facetas de Fernando Pessoa só aumentou a minha admiração pelo escritor e pelo homem.